Внутришкольное повышение квалификации, нацеленное на саморазвитие личности учителя

Автор: Квашко Людмила Павловна

Журнал: Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров @journal-ipk74

Рубрика: Современная школа

Статья в выпуске: 3 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема исследования и обоснование ее актуальности. Школе нужны учителя, способные по своим личностным и профессиональным качествам развиваться и соответствовать времени. Учитель может стать таковым, если будет задействован механизм его саморазвития. Этот механизм запускается в особых педагогических условиях повышения квалификации внутри школы. Проблема исследования - поиск педагогических условий создания в практике школы такого повышения квалификации учителей, которое порождала бы процессы саморазвития учителей. Цель исследования - научное обоснование и экспериментальная проверка эффективности условий организации внутришкольного повышения квалификации, нацеленного на саморазвитие личности учителя. Методология (материалы и методы) основывается на гуманистической педагогике и психологии, где учитываются личностные ресурсы учителя в его профессиональной деятельности. В исследовании используется анализ литературы, опросно-диагностические методы, методы экспериментального исследования. Результатом данного исследования явилось то, что в реальной педагогической практике в сельской общеобразовательной школе были созданы педагогические условия, в которых зарождался и протекал процесс личностно-профессионального саморазвития учителя. Опытно-экспериментальная работа проходила в три этапа, на каждом из которых создавалось одно из условий. На первом этапе для улучшения своей педагогической деятельности учителя экспериментальной школы получали необходимую дозированную информацию, которая откликалась на профессиональный запрос. На втором этапе создавалось интенсивное межличностное пространство профессионального взаимодействия, которое стимулировало процесс саморазвития учителя во временных творческих группах. Психолого-педагогические тренинги личностного роста, проводимые на третьем этапе, обеспечивали окончательный переход учителя к деятельности саморазвития и непрерывного профессионального самосовершенствования. Заключение. В данной статье отражены основные этапы создания таких условий повышения квалификации внутри сельской общеобразовательной школы, при которых происходило появление запроса педагога на саморазвитие и его удовлетворение, названы критерии, по которым оценивалась эффективность созданных в школе условий, и показатели роста.

Саморазвитие учителя, эффективность условий, резонансная информация, творческие группы, тренинги личностного роста

Короткий адрес: https://sciup.org/140251056

IDR: 140251056 | УДК: 371.14+371.123

Текст научной статьи Внутришкольное повышение квалификации, нацеленное на саморазвитие личности учителя

В современной социокультурной ситуации требования к учителю со стороны общества кардинально меняются. От школьного учителя ожидают оказание качественных образовательных услуг, которые обеспечат школьникам в будущем приобретение выбранной профессии. Эти требования к деятельности учителя регламентированы профессиональными стандартами «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)»1. В них перечисляются трудовые действия учителя, необходимые знания и умения, которые нужны для выполнения педагогической деятельности. Перечисленные в профстандартах свойства, которыми должен обладать учитель, невозможно приобрести, а потом использовать в своей практике, если нет мотивации к непрерывному самообразованию.

Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации [1] обеспечивает «возможности выбора взрослым населением индивидуальных образовательных маршрутов на основе собственных интересов и трудовых потребностей … в целях саморазвития, профессионального самоопределения» [1, с. 14]. Указанные нормативные документы выражают социальный заказ общества и государства, но выполнять этот заказ надлежит организационно-педагогическими средствами. Одним из таких средств является повышение квалификации учителей без отрыва от профессиональной деятельности.

При всей значимости присутствия саморазви-вающегося учителя в школе, он не занял достой- ного места в ней. Практика внутришкольного повышения квалификации, нацеленная на саморазвитие учителя, не является массовой. Противоречия, которые объективно существуют в системе непрерывного педагогического образования, обусловливают противоречия, которое возникают внутри коллектива, где работает педагог. В школе существует потребность в творческих и активных педагогах, но, появись такой педагог в школе, он не сможет реализовать себя в рамках административно-управленческой системы современной школы. Таким образом, обнажилась проблема создания таких условий внут-ришкольного повышения квалификации учителей, в которых активизировался бы процесс личностно-профессионального саморазвития. Отсюда цель исследования – выявить в научной литературе и практически создать в общеобразовательной школе такие педагогические условия, которые стимулировали бы педагога школы к профессиональному самообразованию, совершенствованию и саморазвитию.

Обзор литературы посвящен поиску философских, психологических и педагогических оснований к созданию педагогической концепции исследования.

Взгляды ученых-философов XX века убеждают нас в том, что человек – это часть космоса в безграничном выражении. Это значит, что у человека нет ограничений ни в чем. Все ограничения в своей жизни он создает сам. И сам может их преодолевать. Очевидно, что жизненные и профессиональные условия, в которые попадает учитель в школе, могут угнетать, а могут и развивать его.

Ученые-синергетики показали, что человек – это «открытая система» и пути ее развития могут быть самыми неожиданными. Поэтому вектор собственного развития человек определяет сам и сам же его выстраивает. Человек развивается и совершенствуется в диалогическом пространстве взаимодействия друг с другом. Только общение человека с человеком дает импульс к новому пониманию, осмыслению, приобретению новых качеств личности. В ходе общения создаются условия взаимообмена информацией, переживаниями, происходит влияние людей друг на друга.

В контексте исследования значимой идеей явилась идея резонансного взаимодействия человека с человеком, информацией. Под резонансной понимается та информация, которая получает отклик у человека, отвечает на его внутренний, профессионально окрашенный, запрос. Значит, создавая особые условия в школе, надо обеспечить диалогичность и резо-нансность взаимодействия коллег-учителей с новой информацией.

Психологические механизмы, происходящие в период поиска ответа на запрос, обеспечивают эффективность процесса интериоризации и экстериоризации. Работы отечественных психологов позволили понять, что процесс изменения внутреннего психического устройства человека происходит в деятельности и общении. В процессе саморазвития человек осваивает различные виды деятельности, в которых и происходит его становление. Значит, в процессе внутришкольного повышения квалификации должна быть организована деятельность учителей, направленная на саморазвитие.

Зарубежные психологи гуманистического направления своими исследованиями показали, что человек всегда стремится к самоактуализации, к «себе-лучшему». И только его установки и стереотипы, сформированные в я-концепцию, мешают ему на пути к саморазвитию. Поэтому задача педагога – научиться разрушать в себе представления, которые мешают его собственному развитию.

Никто не отрицает, что в ходе профессиональной деятельности учитель должен развиваться и совершенствоваться непрерывно. Мотив к саморазвитию лежит в «высокой культуре организации мероприятий повышения квалификации» и «должен быть коммуникативным, личностно и деятельностно ориентированным» [2, с. 31].

Мотив к саморазвитию должен рождаться в ходе самоанализа своей деятельности. Рождение чувства удовлетворенности или неудовлетворенности ею создает градиент саморазвития. Задача «мероприятий повышения квалификации» [там же] – направить процесс удовлетворения запроса в нужное русло, подключая современные интеллектуальные и материальные ресурсы.

А. А. Хохлова своим исследованием убеждает нас в том, что только «профессиональное творчество педагога» может быть ресурсом, фактором и механизмом саморазвития в профессиональной деятельности» [3, с. 92]. Без сомнения, это так. Но проблема, как и много лет назад, стоит в том, как пробудить внутрен- ние резервы учителя для «профессионального творчества» [там же].

Принятие собственного пути развития зависит от «личностно стимулирующей образовательной среды» [4, с. 34], в которой находится человек. Поэтому предпосылки к рождению мотива к саморазвитию лежат в профессиональных потребностях педагога.

В процессе профессионального становления и развития «главный вектор повышения квалификации учителя, должен исходить от самого учителя» [5, с. 22]. Учитель сам для себя определяет направление и степень достижения своего совершенства, выражая тем самым свою самость, свое внутреннее богатство.

Стремительно набирает силу дистанционное образование как среди детей и юношества, так и среди взрослых. Компьютеризация образования и доступность необходимой информации вызывает «у работающих взрослых потребность в постоянном обучении, повышении квалификации или переподготовке вплоть до смены профессии» [6, с. 1]. Проведя анализ данных анкетирования, исследователи курсов повышения квалификации Сибирского федерального университета установили, что наиболее важными ориентирами в профессиональной подготовке являются «возможности саморазвития, самореализации, демонстрации своих способностей в новой ситуации» [6, с. 8]. Таким образом, современное программное обеспечение и информационные платформы усиливают значимость информационной составляющей саморазвития человека, в том числе и учителя.

Феномен саморазвития личности изучался в Хабаровской педагогической школе под руководством Л. Н. Куликовой. Вступление педагога на путь внедрения в собственную деятельность разного рода инноваций «активизирует самосознание и самооценку педагога, стимулирует саморазвитие, самообразование» [7, с. 215]. Этот процесс может то усиливаться, то затихать, следуя своим внутренним путям развития.

Традиционно в школе существуют предметные или цикловые методические объединения учителей, которые решают проблемы методического обеспечения учителей. В качестве внешкольной системы повышения квалификации педагога существуют методические центры, в которых также информируют учителей о методических и предметно-содержательных измене- ниях учебных планов и программ. Есть исследования, в которых создаются межрегиональные центры, объединяющие несколько областей территории РФ. В этих центрах происходит «стимулирование развития взаимодействия педагогов», которое осуществляется во время конференций, семинаров, курсов повышения квалификации и т. д. [8, с. 93]. Эффективно работающие центры создают мощный поток новой для педагогов информации [10], но процесс саморазвития требует, во-первых, резонансной информации; во-вторых, непрерывного взаимодействия одних и тех же учителей, в одних и тех же условиях, решая одни и те же проблемы; в-третьих, для саморазвития учителя необходимо снять его психологические защиты.

Ссылаясь на В. А. Сухомлинского, Т. Н. Добрынина утверждает, что «движущей силой» саморазвития педагога является «не административнораспорядительные методы, а личный интерес, желание педагога», которое стимулируется «воздействием высокоорганизованных и развитых личностей в педагогическом коллективе» [10, с. 144]. Рассматривая историческую перспективу саморазвития школьного учителя, можно утверждать, что сама «педагогическая деятельность является средством саморазвития личности» [10, с. 145]. Именно поэтому наше исследование уже много лет остается актуальным.

Методология (материалы и методы). Проведение опытно-экспериментальной работы проходило в средней общеобразовательной школе приморской глубинки. Мотивом к проведению этого эксперимента стала неудовлетворенность руководства школы и части педагогического коллектива состоянием обучения школьников.

Исследование началось с опроса педагогов школы на предмет их желания что-либо изменить в своей профессиональной жизни. 14% от общего количества, что составило 5 человек из 35, выразили желание использовать в своей работе современные методы обучения, 2 учителя захотели основательно изменить свою деятельность. Никакой внешний контроль и нормативные требования не смогут заставить учителей заниматься внедрением в свою деятельность новых методик и технологий обучения.

Выясняя стили педагогического взаимодействия, был выявлен факт, что до 80% педагогов следуют подавляющей стратегии взаимодействия между педагогом и учениками. Около половины учителей осознают, что для их успешной работы нужно устанавливать гуманистические отношения с учениками. Другая часть учителей относится к гуманистическим идеям негативно, воспринимая их как радикальные и трудноразрешимые.

Основным структурным элементом в жизнедеятельности школы является урок. В экспериментальной школе он длился 40 минут. За это время учитель организует (или не организует) учебную деятельность учеников по усвоению того содержания, которое предусмотрено учебной программой и учебными планами. Каждый урок предполагает продвижение на пути усвоения школьного предмета. Основной и главной задачей учителя является умение правильно выстроить урок. Поэтому в ходе опытноэкспериментальной работы была установлена эффективность урока по комплексу психологопедагогических параметров [11, с. 124‒129]. Одновременно отслеживалась степень удовлетворенности полученными результатами, как учеников, так и учителей. Результат анализа показал, что эффективность урока всегда совпадала или была приблизительно равна коэффициенту усвоения учебного материала учениками. Этот факт отражается в «законе сохранения в дидактике», установленном В. П. Беспалько [12, с. 136].

Для экспериментального доказательства эффективности созданных условий были выбраны адекватные критерии анализа и оценки результатов исследования. Если вся система основана на гуманистическом принципе действия ее, то внутренняя удовлетворенность и положительное отношение субъекта педагогического процесса (учителя и ученика) к событиям - это тот критерий, который отражает успешность проводимой работы.

Не только удовлетворенность учителя, но и его фактическая включенность в собственную инновационную деятельность, стала другим критерием, который указывал на положительную динамику формирования новых для данного коллектива отношений.

Стимуляция учителей к самоанализу и самооценке происходила в период посещения и анализа уроков. В самом начале исследования было обнаружено, что не существует общей и достаточно простой в использовании схемы анализа урока и оценки его эффективности по формированию у учеников определенного уровня знаний. В ходе эксперимента такая схема была создана [11, с. 124‒129]. Она обсуждалась на педагогических советах и в личных беседах с учителями. В результате ее применения выявились проблемы у учителей и обсуждались способы их решения. Эффективность урока, рассчитанная по выше названной схеме, стала третьим критерием, который стал составляющей в доказательстве созданных условий.

Перечисленные критерии позволили установить рост показателей на протяжении всего периода опытно-экспериментальной работы, но наиболее интенсивным он был в период тренингов личностного роста.

Философские, психологические и педагогические источники, которые питали концепцию нашего исследования, позволили выявить, сформулировать, а в дальнейшем создать такие условия в школе, которые позволили запустить процесс саморазвития учителей.

Первым необходимым условием, способствующим запуску «механизмов» саморазвития стало создание единого, гуманистически направленного, ценностно-смыслового информационного пространства , обеспечивающего «резонансное воздействие» на потребности педагога, центрированного на личностнопрофессиональных проблемах учителей. Под информационным пространством мы понимаем весь фактический научно-педагогический материал, который обсуждался в коллективе учителей, связанный с повышением эффективности обучения и воспитания детей. Через специальные курсы, лектории, семинары учителя получали дозированную информацию, позволившую каждому учителю переосмыслить уже известные или новые философские, психологопедагогические и методические факты их собственной педагогической деятельности.

Так, на пути создания необходимого качества информационного поля, в школе проводился психолого-педагогический лекторий, тематика которого формировалась из потребности реальной практики учителей. В ходе посещения уроков выявлялись «слабые» места в работе учителей, которые обсуждались во время анализа и самоанализа посещенных уроков. Таким образом, в тематику лектория вошли вопросы методологии педагогики, обсуждались дидактические требования к уроку, выявлялись уровни усвоения учебного материала на уроке и методика их определения, изучались способы расчета эффективности урока по комплексу психологопедагогических параметров. Во время проведения лектория обсуждались различные системы обучения и способы организации обратной связи на уроке. На каждом из 12 проведенных занятий оценивался уровень удовлетворенности посещенным занятием по шкале от «-2» до 2 баллов. Итоговый уровень удовлетворенности по созданию в школе резонансного информационного пространства составил 0,75.

Следующим необходимым условием для возникновения процесса саморазвития учителя стало создание интенсивного межличностного пространства профессионального взаимодействия , которое обеспечивалось через временные творческие группы по решению отдельных педагогических проблем. За 5 лет интенсивной работы было создано 12 творческих групп, которые решали личные и профессиональные проблемы учителей. В работе этих групп участвовали более 60% учителей школы. Вопросы, которые обсуждались учителями, тут же апробировались на уроках. Учителей интересовала методика преподавания отдельных предметов, экологические проблемы в курсе естествознания, внедрение нового содержания образования, использование ЭВМ на уроках, различные способы диагностики результатов обучения и пр. Уровень удовлетворенности учителей в результате работы творческих групп повысился и достиг показателя 1,34 по шкале от «-2» до 2 баллов.

Третьим, необходимым и, на наш взгляд, достаточным условием личностно-профессионального саморазвития учителя стало стимулирование самопознания, самоактуализации, самоизменения на психолого-педагогических тренингах личностно-профессионального роста педагогов. Тренинги проводились подготовленным психологом школы в период каникул, когда учитель мог сконцентрироваться на себе, своем личном благополучии.

В течение тренингов личностного роста решались проблемы снятия психологических защит, освобождения внутренней энергии и направление ее на собственную продуктивную деятельность. Групповая дискуссия позволила активизировать групповой процесс, узнать мнения каждого члена группы, увидеть и обсудить возникшие проблемы. Результатом работы тренингов стало снятие у 7 учителей психологических защит и раскрытие их личностного потенциала. Уровень удовлетворенности работой в тренингах составил 1,86 (по той же шкале), что значительно превышает показатель уровня удовлетворенности в результате создания первого условия.

Результаты и их описание. На момент проведения констатирующего эксперимента в школе было 35 учителей, которые обучали 540 учеников с 1 по 11 класс. В конце эксперимента в школе было 44 учителя и 568 учеников. Были проанализированы уроки у всех учителей школы по комплексу психолого-педагогических параметров и определения его эффективности относительно этих параметров (табл. 1).

Таблица 1

Данные на момент начала опытно-экспериментальной работы

|

Критерии оценивания деятельности учителя |

Чел. |

В % |

|

|

Эффективность урока по комплексу психологопедагогических параметров |

Высокая (100–80%) |

3 |

8,6 |

|

Средняя (79–60%) |

15 |

42,8 |

|

|

Низкая (59–40%) |

14 |

40 |

|

|

Цель не достигнута |

3 |

8,6 |

|

|

Включенность учителя в собственную инновационную деятельность по изменению методики преподавания предмета |

3-й уровень (высокий) |

0 |

0 |

|

2-й уровень (средний) |

3 |

9 |

|

|

1-й уровень (низкий) |

32 |

91 |

|

Данные на момент окончания опытно-экспериментальной работы

Таблица 2

|

Критерии оценивания деятельности учителя |

Чел. |

В % |

|

|

Эффективность урока по комплексу психологопедагогических параметров |

Высокая |

16 |

40 |

|

Средняя |

20 |

50 |

|

|

Низкая |

3 |

7,5 |

|

|

Цель не достигнута |

1 |

2,5 |

|

|

Всего: |

40 |

100 |

|

|

Критерии оценивания деятельности учителя |

Чел. |

В % |

|||

|

Включенность учителя в собственную инновационную деятельность по изменению методики преподавания предмета |

3-й уровень (высокий) |

13 |

32,5 |

||

|

2-й уровень (средний) |

15 |

37,5 |

|||

|

1-й уровень (низкий) |

12 |

30 |

|||

|

Всего: |

40 |

100 |

|||

|

Индекс удовлетворенности |

|||||

|

Условие 1. Создание резонансного информационного пространства |

Учителя |

0,75 |

|||

|

Ученики |

1,1 |

||||

|

Условие 2. Организация временных творческих групп |

Учителя |

1,34 |

|||

|

Ученики |

1,2 |

||||

|

Условие 3. Психолого-педагогические тренинги личностного роста |

Учителя |

1,86 |

|||

|

Ученики |

1,4 |

||||

Из таблицы 1 видно, что абсолютное большинство учителей (29 из 35 человек, что составляет 82,8% от общего количества) имели среднюю и низкую эффективность урока по комплексу психолого-педагогических параметров урока. В силу низкого профессионального мастерства трое учителей (8,6%) в школе проводили уроки, которые либо не достигали цели, либо учебный процесс на уроке не осуществлялся вовсе. И также 3 учителя обеспечивали высокую эффективность урока относительно выбранных параметров.

Вторым критерием, взятым для оценки состояния профессионального мастерства учителя, стала включенность учителя в собственную инновационную деятельность по изменению методики преподавания своего предмета. Этот критерий отражал три уровня включенности.

Первый (низкий) уровень – это методическая деятельность учителя, которая подразумевает использование учителем известных ему методических приемов, форм и методов обучения, которые дают некоторый результат, удовлетворяющий его самого.

Этот результат нестабилен и зависит от контингента учеников. Как правило, такие учителя объясняют низкий результат (например, ученики плохо написали контрольную работу или сочинение) трудностью темы изучения и низкой подготовленностью детей. Виноват предмет изучения и ученики. Хороший результат обучения такие учителя объясняют собственной заслугой.

Второй (средний) уровень – это такая методическая деятельность учителя, которая содержит некоторые усилия учителя на улучшение своей методической системы. Побудительным мотивом к такой деятельности является то, что на пути обучения его ученики не всегда успешно усваивают новый учебный материал, забывают уже изученный или вовсе не справляются с заданиями. Учителя это тревожит, и он применяет некоторые методические приемы и средства для усиления своей методики обучения.

Третий (высокий) уровень – это такая деятельность учителя, которую нельзя назвать исключительно методической. Это перестройка всей методической системы, в которой работает учитель, нацеленной на индивидуальные особенности учеников. Такая перестройка требует от учителя новых педагогических и психологических подходов к решению практических задач обучения и воспитания детей.

В результате проведенной опытноэкспериментальной работы, в соответствии с тремя названными критериями, были получены данные, которые представлены в таблице 2.

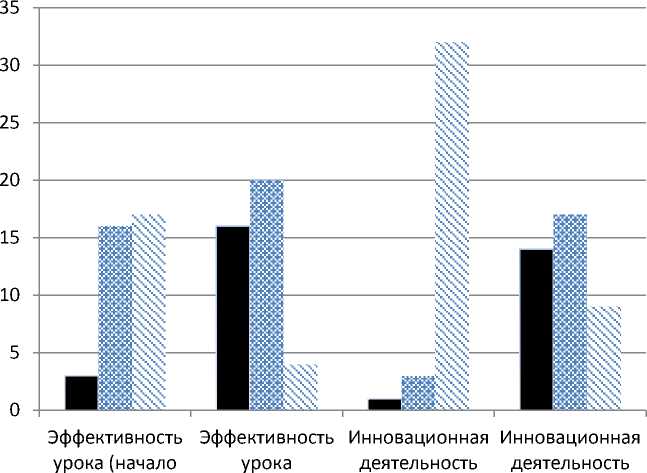

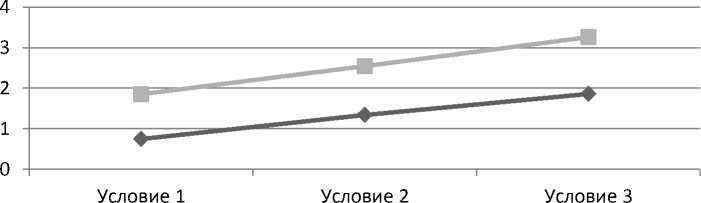

Для наглядности представим полученные данные в виде диаграммы (рис. 1). После овладения педагогами школы умения анализировать свою деятельность на уроке и оценивать ее результат резко возросла эффективность урока и уменьшились уроки с низкой эффективностью. Возросло количество учителей, которые стали на путь изменения своей методики преподавания с целью повышения эффективности урока. На рисунке 2 наглядно представлен рост индекса удовлетворенности учителей и учеников на каждом этапе эксперимента. Причем, по графику видно, что уровень удовлетворенности у учеников и у учителей рос с одинаковым темпом. Ученики в массе своей были более удовлетворены обучением, чем учителя.

Обсуждение. В ходе исследования было также установлено, что названные условия обеспечивают не только развитие каждого учителя в отдельности, но и формируют положительный психологический климат в педагогическом коллективе.

■ высокий уровень

В средний уровень

^ низкий уровень эксперимента)

(окончание эксперимена)

учителя (начало эксперимента)

учителя (окончание эксперимента)

Рис. 1. Сравнительная диаграмма двух критериев на начало и окончание опытно-экспериментальной работы

— ■ -Ученики

—•—Учителя

Рис. 2. Графики индекса удовлетворенности учителей и учеников на начало и окончание опытно-экспериментальной работы

По опросам, проведенным в классах, 66,6% учеников выразили доверие к педагогам школы (против 52,6% на начало эксперимента) и 61,5% учеников согласились, что в школе преобладают доброжелательные отношения (против 40,8% на начало эксперимента).

Для успешной реализации названных выше условий в реальной педагогической практике должны существовать предпосылки, которые создадут благоприятную обстановку. Невозможно в школе создать названные условия, ес- ли в школе нет уважения педагогов друг к другу и руководству школы. Безусловно, такие отношения характеризуются взаимопомощью и доверием. Назовем это обязательной предпосылкой к созданию условий личностнопрофессионального роста и саморазвития.

Отрицание всякого рода изменений в жизни школы, консерватизм, стремление к замкнутости и закрытости профессиональной жизни не станет способствовать созданию такой системы повышения квалификации внутри школы, которая будет способствовать саморазвитию учителя. Поэтому второй предпосылкой для успешного внедрения особых условий, которые будут порождать процессы саморазвития учителя, назовем наличие в школе духа принятия разного рода инноваций.

Всякого рода запреты и ограничения на применение новых для учителя методов обучения, выбора содержания образования, диагностических методик, способов анализа и самоанализа собственной деятельности приведут к стагнации и непринятия коллективом создания педагогических условий, которые будут порождать процессы саморазвития. Поэтому третьей предпосылкой нашего исследования назовем наличие в школе законного права учителя на свободу выбора форм, способов и средств обучения.

Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования показали эффективность условий создания и функционирования в сельской общеобразовательной школе условий организации внутришкольного повышения квалификации, при которых возникал и развивался процесс саморазвития учителя. Экспериментально было установлено, что обязательным условием запуска процесса саморазвития учителя является создание такой информационной среды, которая отвечает на запросы учителей. Но этого недостаточно. Важно, чтобы эта информация, пусть даже очень актуальная, в скором времени применялась в практике, обсуждалась среди коллег. Абсолютное большинство учителей, к моменту начала педагогической деятельности, уже знают о ценностях профессии и находят свое место в ней. Поэтому тренинги личностного роста, где педагог имел возможность избавиться от травмирующих психологических защит, является третьим, необходимым условием, запускающим процесс саморазвития. Критериями, по которым оценивалась эффективность созданных условий, стали удовлетворенность своей работой, включенность учителей в собственную инновационную деятельность и эффективность урока, как показатель роста профессионального мастерства учителя.

Если руководители школ создадут названные педагогические условия, то со временем они получат не только творческого, стремящегося к саморазвитию учителя, но и долгосрочный вектор развития всего школьного коллектива.

Список литературы Внутришкольное повышение квалификации, нацеленное на саморазвитие личности учителя

- Концепция развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года. - URL: http://ipk.bspu. ru/sites/default/files/koncepciya_razvitiya_nepreryvnogo_obrazovaniya_vzroslyh.docx.pdf (дата обращения: 19.08.2020). - Текст: электронный.

- Воронина, Г. И. Формирование инновационного педагогического ресурса школ новой формации / Г. И. Воронина, Т. А Корнева. - Текст: непосредственный // Современная наука: актуальные проблемы науки и практики. Серия: Гуманитарные науки. - 2020. - № 5-2. - С. 25-31.

- Хохлова, А. А. Педагогическое творчество преподавателя как ресурс развития профессионализма / А. А. Хохлова. - Текст: непосредственный // Современное педагогическое образование. - 2020. - № 1. - С. 90-93.

- Пучков, Н. П. К вопросу о саморазвитии студентов в условиях современного технического вуза / Н. П. Пучков, Т. Ю. Забавникова. - Текст: непосредственный // Образование и саморазвитие. - 2017. - Т. 12. - № 4. - С. 28-34.

- Каташев, В. Г. О системе методической работы с учителем / В. Г. Каташев. - Текст: непосредственный // Непрерывное педагогическое образование: проблемы и поиски. - 2018. - № 1 (7). - С. 20-28.

- Янченко, И. В. Педагогическая модель повышения квалификации в контексте непрерывного образования / И. В. Янченко, А. Н. Кадычегова и др. // Современные проблемы науки и образования. - 2019. - № 5. - URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=29142 (дата обращения: 24.06.2020). - Текст: электронный.

- Куликова, Л. Н. Гуманизация образования и саморазвитие личности / Л. Н. Куликова. - Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2001. - 333 с. - Текст: непосредственный.

- Байбородова, Л. В. Взаимодействие педагогов как фактор их профессионального развития / Л. В. Байбородова. - Текст: непосредственный // Сельская школа. - 2017. - № 4. - С. 91-95.

- Квашко, Л. П. Роль учебно-методического центра в повышении квалификации педагогов Черниговского района / Л. П. Квашко. - Текст: непосредственный // Аттестация педагогических и руководящих работников народного образования Приморского края: сборник. Вып. 13. - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 2001. - С. 212-228.

- Добрынина, Т. Н. Саморазвитие личности педагога в историко-педагогическом контексте / Т. Н. Добрынина. - Текст: непосредственный // Сибирский педагогический журнал. - 2015. - № 6. - С. 141-146.

- Квашко, Л. П. Личностно-профессиональное саморазвитие педагогов: теория и практика: монография / Л. П. Квашко; под науч. ред. д-ра пед. наук Л.Н. Куликовой. - Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2012. - 143 с. - Текст: непосредственный.

- Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. - Москва: Педагогика, 1989. - 192 с. - Текст: непосредственный.