Внутривековые колебания уровня мирового океана

Автор: Ловелиус Николай Владимирович, Ретеюм Алексей Юрьевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Природная среда

Статья в выпуске: 2 (15), 2010 года.

Бесплатный доступ

Выявляются внутривековые аномальные изменения уровня Мирового океана, анализируются факторы природной среды в годы его аномальных колебаний. Приводятся примеры изменений уровня Мирового океана в зависимости от положения планет.

Афелий, глобальная температура, колебание, океан, перигелий, солнечная активность, уровень, циркуляция атмосферы

Короткий адрес: https://sciup.org/14031132

IDR: 14031132 | УДК: 504.6:55.56.574.4

Текст научной статьи Внутривековые колебания уровня мирового океана

В публикациях об изменении уровня Мирового океана (УМО), как правило, связывают этот процесс с потеплением климата, но такой вывод не находит всеобщего признания. Не вдаваясь в дискуссию по столь сложной проблеме, мы попытались:

-

- определить даты аномалий межгодовых (внутривековых) колебаний уровня Мирового океана в период 1901–1999 гг.;

-

- рассмотреть глобальные факторы среды в годы аномалий как обоснование неслучайности этих колебаний.

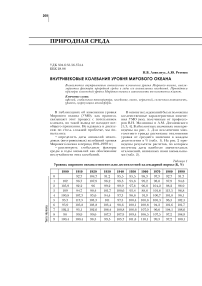

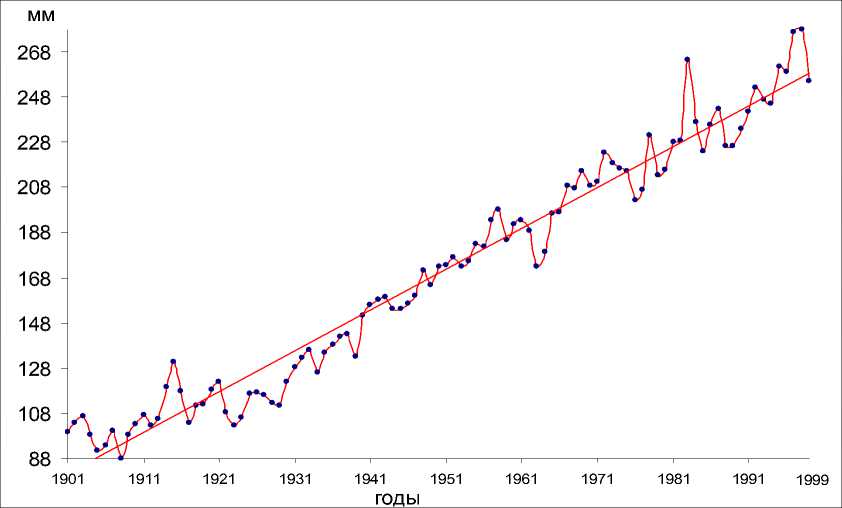

В основу исследований были положены количественные характеристики изменения УМО (мм), полученные от профессоров В.Н. Малинина и А.М. Догановского [1; 3; 4]. В абсолютных значениях они приведены на рис. 1. Для исключения многолетнего тренда расчитаны отклонения уровня от среднего значения в каждом десятилетии в % (табл. 1). На рис. 2 приведены результаты расчетов, по которым получены даты наиболее значительных отклонений, названных нами аномальными (табл. 2).

Terra Humana

Таблица 1

Уровень мирового океана относительно десятилетней календарной нормы (К, %)

|

1900 |

1910 |

1920 |

1930 |

1940 |

1950 |

1960 |

1970 |

1980 |

1990 |

|

|

0 |

92,7 |

104,7 |

91,2 |

95,5 |

95,5 |

98,3 |

97,3 |

92,7 |

91,7 |

|

|

1 |

102 |

96,7 |

107,9 |

96,2 |

98,3 |

95,8 |

99,2 |

98,0 |

97,9 |

94,8 |

|

2 |

105,9 |

92,2 |

96 |

99,2 |

99,9 |

97,8 |

96,8 |

104,2 |

98,2 |

98,9 |

|

3 |

109 |

94,7 |

90,4 |

101,7 |

100,6 |

95,4 |

88,6 |

101,8 |

113,5 |

96,8 |

|

4 |

100,8 |

107,3 |

93,6 |

94,4 |

97,3 |

96,8 |

91,9 |

100,7 |

101,8 |

96,1 |

|

5 |

93,7 |

117,3 |

103,3 |

101 |

97,3 |

100,4 |

100,8 |

100,3 |

96,3 |

102,5 |

|

6 |

95,9 |

105,8 |

103,8 |

103,4 |

98,6 |

100,1 |

100,8 |

94,2 |

101,6 |

101,7 |

|

7 |

102,2 |

93,1 |

102,6 |

106,4 |

100,8 |

106,6 |

107,0 |

96,6 |

104,1 |

108,6 |

|

8 |

90 |

99,9 |

99,6 |

107,3 |

107,9 |

109,4 |

106,5 |

107,5 |

97,2 |

108,9 |

|

9 |

100,4 |

100,4 |

98,3 |

99,5 |

103,7 |

101,8 |

110,1 |

99,3 |

97,2 |

100,1 |

Рис. 1. Изменения УМО (мм) в период с 1901 по 1999 гг.

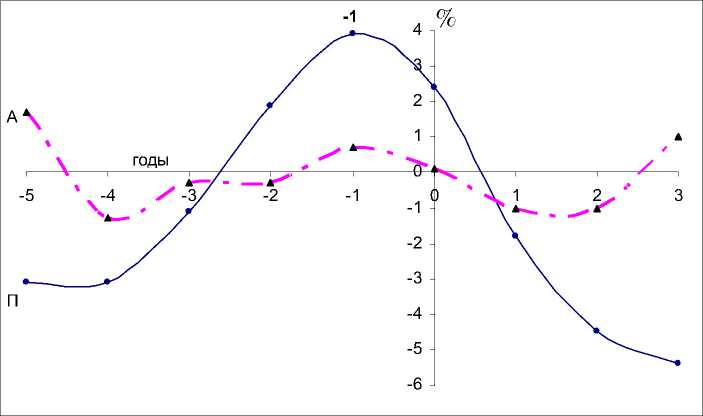

Рис. 2. Внутривековые изменения УМО относительно средней 10-летней нормы.

Cреда обитания

Для лет с аномальными отклонениями УМО выбраны значения глобальных факторов природной среды: солнечной и геомагнитной активности (числа Вольфа и индекс аа), галактических космических лучей (ГКЛ), глобальные температуры в северном, южном полушариях, и на Земном шаре. Также проанализированы изменения УМО в эпохи изменения скорости вращения Земли. Выявлены эффекты перигелия и афелия планет Юпитера и сатурна.

Нормирование ежегодных значений УМО от 10-летней календарной нормы дало возможность исключить долгопериодный тренд в их многолетнем ходе (рис. 2). Диапазон межгодовых колебаний достигает 28,7 % (максимум – в 1915 г. и минимум – в 1963 г.).

Ниже представлены результаты анализа межгодовых и внутригодовых изменений глобальных факторов в годы аномальных колебаний УМО за период 1901–1999 гг. Авторы исходили из представлений о том, что процессы в гидросфере одновременно находятся под влиянием солнца и внешних планет, которые оказывают периодическое воздействие на Землю как непосредственно, так и опосредованно [2; 4].

Таблица 2

Отклонения УМО в годы максимумов и минимумов внутривековых изменений

|

№ п.п. |

Макс. |

К, % |

№ п.п. |

Мин. |

К, % |

|

1 |

1903 |

109 |

1 |

1908 |

90 |

|

2 |

1915 |

117,3 |

2 |

1917 |

93,1 |

|

3 |

1921 |

107,9 |

3 |

1923 |

90,4 |

|

4 |

1925 |

103,3 |

4 |

1930 |

91,2 |

|

5 |

1938 |

107,3 |

5 |

1940 |

95,5 |

|

6 |

1948 |

107,9 |

6 |

1953 |

95,4 |

|

7 |

1958 |

109,4 |

7 |

1963 |

88,6 |

|

8 |

1969 |

110,1 |

8 |

1970 |

97,3 |

|

9 |

1978 |

107,5 |

9 |

1976 |

94,2 |

|

10 |

1983 |

113,5 |

10 |

1980 |

92,7 |

|

11 |

1998 |

108,9 |

11 |

1990 |

91,7 |

|

среднее |

109,28 |

92,736 |

|||

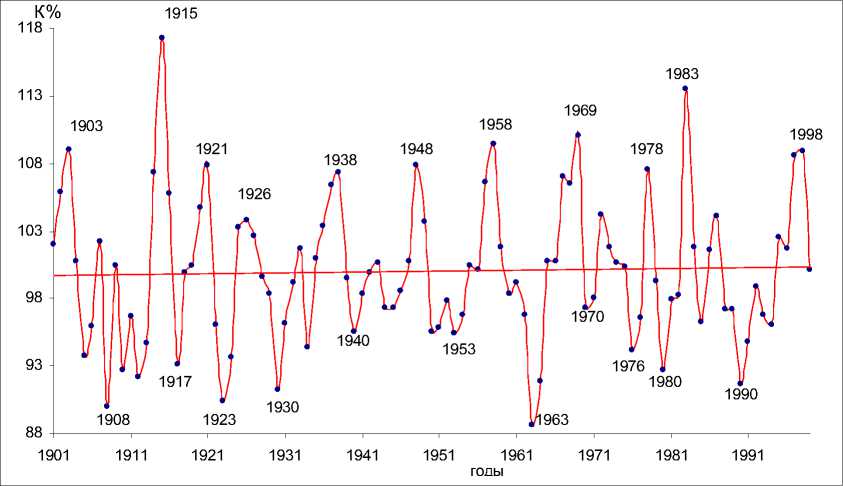

Анализ изменения УМО относительно дат перигелия сатурна представлен на рис. 3. За 3 года до прохождения перигелия уровень начинает увеличиваться и достигает максимума в год его прохождения; за два года после его прохождения УМО стремительно снижается. Диапазон этого колебания составляет около 10 %.

Terra Humana

Рис. 3. УМО в годы эпохи перигелия Сатурна относительно десятилетней нормы, %.

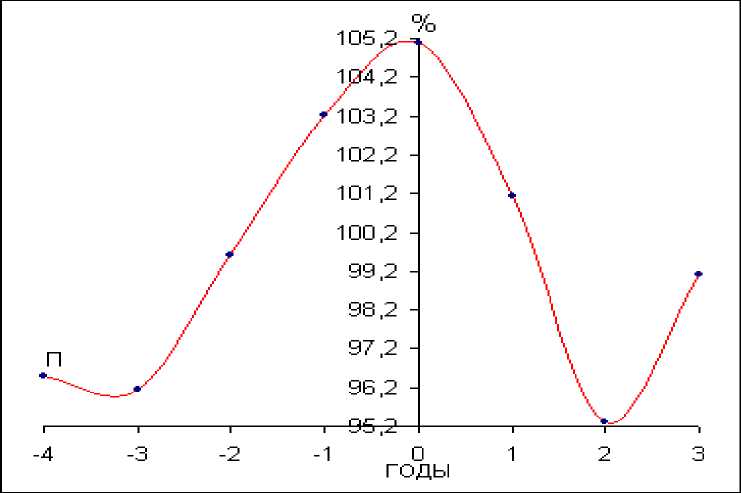

На рис. 4 приведены результаты анализа изменений УМО относительно дат прохождения перигелия и афелия Юпитера, позволяющие проследить наибольшие амплитуды колебаний УМО в эпохи перигелия с максимумом за год до его прохождения. В эпохи афелия также имеет место синхронный отклик, но его амплитуда значительно меньше (3,9 и 0,7 соответственно). Колебания УМО в эпохи перигелия сатурна и Юпитера (рис. 3 и 4) дают основание судить о значительном влиянии движения планет солнечной системы на состояние вод Мирового океана. Такого рода воздействие на УМО может быть объяснено системой его полиритмических внутривековых колебаний, которые меняют диапазон в зависимости от скорости вращения Земли и других глобальных факторов природной среды.

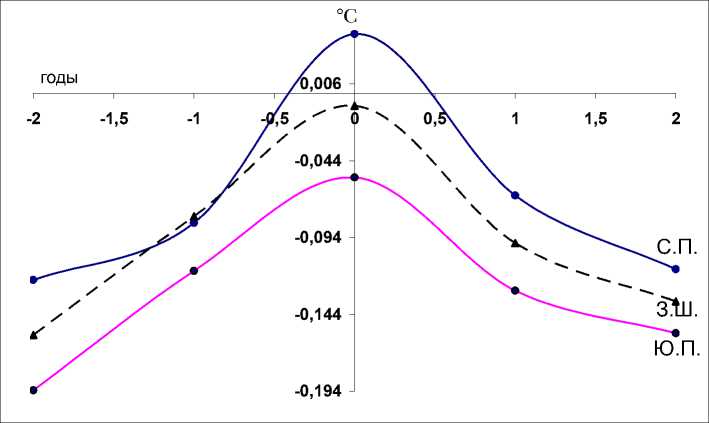

На рис. 5 приведены результаты анализа глобальной температуры в годы

Рис. 4. Отклонения УМО в эпохи афелия (А) и перигелия (П) Юпитера (в интегральном исчислении) относительно 10-летней нормы, %.

Рис. 5. Температура воздуха в северном (С.П.), южном (Ю.П.) полушариях и на Земном шаре (З.Ш.) в годы высоких УМО.

Cреда обитания

высоких УМО. Высокое согласование ее изменений в интервале пяти лет свидетельствует о чертах единства этого процесса в северном, южном полушариях и на земном шаре. При этом амплитуда колебаний наибольших значений достигает в северном полушарии (табл. 3), коэффициенты корреляции от 0,93 до 0,99 являются ярким тому подтверждением.

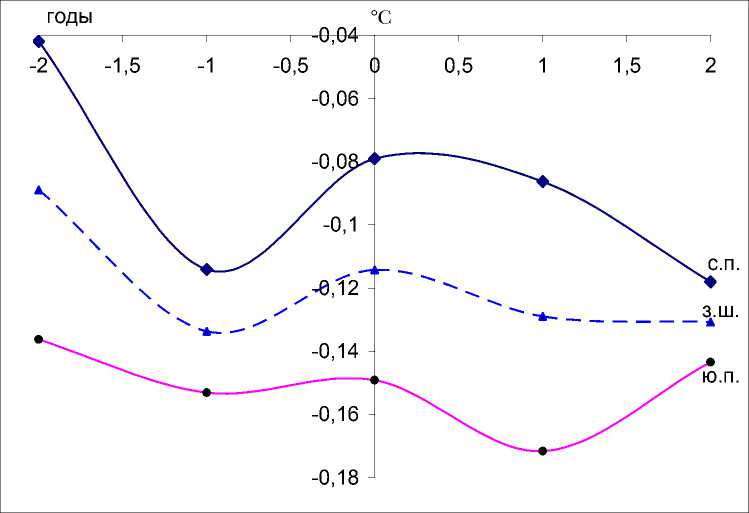

Иное распределение температуры наблюдается в годы низких УМО (рис. 6, табл. 4). Положительное согласование в ходе температуры накануне минимумов УМО сменяется противофазой температуры в северном и южном полушарии, о чем свидетельствует низкий коэффициент корреляции (0,30).

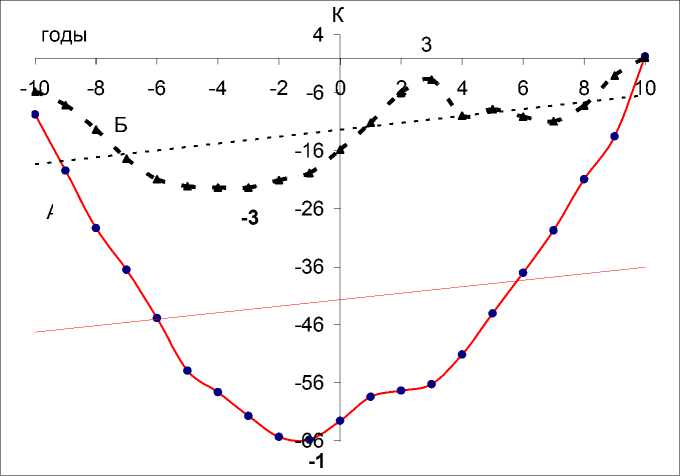

Еще одним из факторов, влияющих на гидросферу и атмосферные процессы, является изменение скорости вращения Земли [7; 8]. На рис. 7 приведены результаты анализа УМО относительно дат экстремумов дисперсии приливных колебаний скорости вращения Земли

Как следует из рис. 7, с увеличением скорости вращения Земли УМО имеет тенденцию к снижению, и его уровень достигает самых низких значений (–65,8) за год до даты экстремума. В эпохи минимумов амплитуда изменений УМО почти в три раза меньше (–22,3) и приходится на (–3)-й год до минимума. На материале анализа УМО относительно реперов сатурна и Юпитера можно было проследить изменения в пределах 6 и 9 лет, тогда как относительно реперов скорости вращения Земли проявляется ритм около 20 лет.

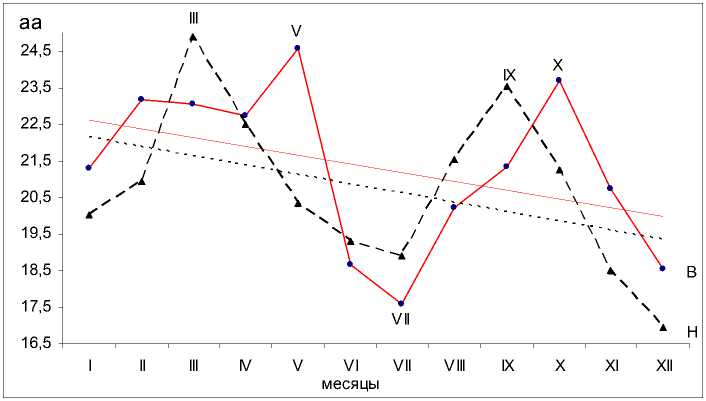

Наряду с межгодовыми характеристиками среды в годы высоких и низких УМО представляет интерес внутригодовое распределение таких элементов, как галактические космические лучи (ГКЛ), солнечная (W) и геомагнитная (аа) активности, циркуляция атмосферы (ЭЦМ). На рис. 8 приведен результат анализа внутригодового распределения ГКЛ в годы высоких (В) и низких (Н) УМО. Обращает на себя внимание хорошо выраженное внутригодовое распределение потока ГКЛ с минимумом обеих кривых в теплое время года – в июле. В годы высоких УМО минимальные значения ГКЛ с самой большой амплитудой различий – также в июле.

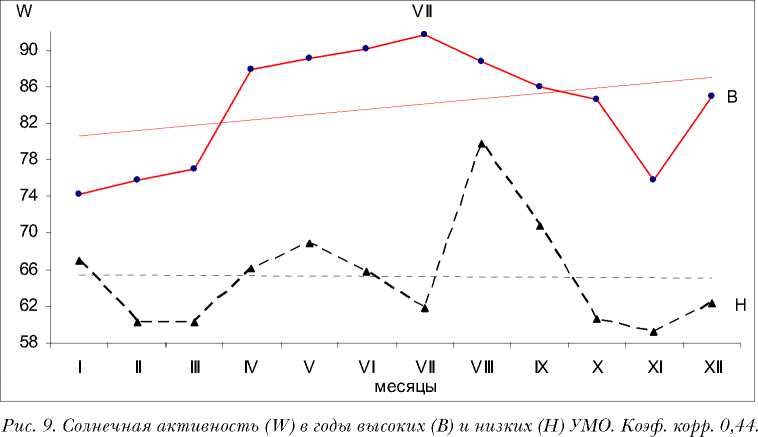

Анализ чисел Вольфа показал, что в годы высоких УМО солнечная активность имеет высокие значения с максимумом в июле при абсолютной противофазе линейных трендов ГКЛ и солнечной активности (рис. 9).

Terra Humana

Рис. 6. Температура воздуха в северном (С.П.), южном (Ю.П.) полушариях и на Земном шаре (З.Ш.) в годы низких УМО.

Таблица 3

Температура воздуха в годы высоких УМО в северном (С.П.), южном (Ю.П.) полушариях и на Земном шаре (З.Ш.) в годы высоких УМО

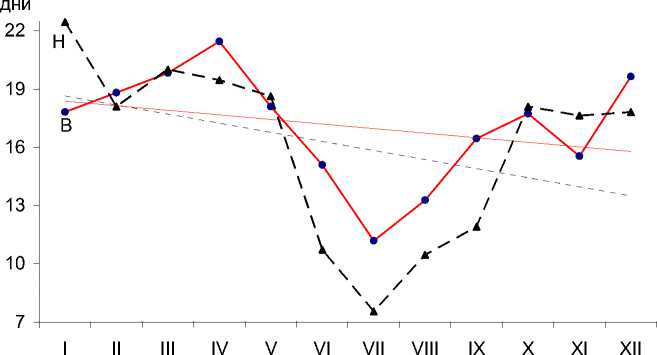

результаты анализа характеристик циркуляции атмосферы по каталогу типизации б.Л. Дзердзеевского [6] представлены на рис. 11. По ходу кривых количества дней с северной меридиональной циркуляцией атмосферы в годы высоких УМО наблюдается большее количество дней, чем в годы низких. Обращает на себя внимание высокое согласие в снижении количества дней с мая по октябрь в годы противоположных аномалий с минимумом в июле.

сравнение внутригодового распределения ГКЛ (рис. 8) и меридиональной северной группы циркуляции (рис. 11) показывает высокое согласие в их распределении, но только с обратным знаком. В обоих случаях на июль приходится максимум солнечной и минимум геомагнитной активности.

Установленные различия в изменении глобальных факторов среды, представленных на рис. 3–11, подтверждают реальность межгодовых (внутривековых) колебаний УМО, часть из которых в перспективе может быть использована в качестве прогностических признаков.

Авторы признательны и благодарны профессорам А.М. Догановскому, В.Н. Малинину за представленные для работы материалы и консультации во время ее выполнения.

Рис. 7. Изменение УМО в эпохи максимумов (А) и минимумов (Б) дисперсии приливных колебаний скорости вращения Земли в интегральном исчислении относительно 10-летней нормы.

Cреда обитания

Таблица 4

Температура воздуха в годы высоких УМО в северном (С.П.), южном (Ю.П.) полушариях и на Земном шаре (З.Ш.) в годы низких УМО

|

Мин. УМО |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

Коэф. корреляции температуры в годы низких УМО |

|

|

с.П. |

-0,042 |

-0,114 |

-0,079 |

-0,086 |

-0,118 |

с.П. – Ю.П. |

0,30 |

|

Ю.П. |

-0,136 |

-0,153 |

-0,149 |

-0,172 |

-0,143 |

с.П. – З.Ш. |

0,94 |

|

З.Ш. |

-0,089 |

-0,134 |

-0,114 |

-0,129 |

-0,131 |

Ю.П. – З.Ш. |

0,61 |

ГКЛ

2,7

2,65

2,6

2,55

2,5

2,45

2,4

2,35

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

месяцы

Terra Humana

Рис. 8. Галактические космические лучи в годы высоких (В) и низких (Н) УМО. Коэф. корр. 0,68.

Рис. 10. Геомагнитная активность в годы высоких (В) и низких (Н) УМО.

месяцы

Рис. 11. Меридиональная северная группа циркуляции (ЭЦМ 8а–12г) в годы высоких (В) и низких (Н) внутривековых колебаний УМО. Коэф. корр. 0,83.

Список литературы Внутривековые колебания уровня мирового океана

- Догановский А.М., Малинин В.Н. Гидросфера Земли. -СПб.: Гидрометеоиздат, 2004. -630 с.

- Ловелиус Н.В., Ретеюм А.Ю. Озеро Виктория как индикатор связей в солнечной системе//География: проблемы науки и образования. LXI Герценовские чтения. Мат. ежег. Всероссийской научно-метод. конф. (9-10 апреля 2009 г., Санкт-Петербург). Том I. -СПб.: Астерион, 2009. -С. 371-380.

- Малинин В.Н. Изменчивость глобального водообмена в условиях меняющегося климата//Водные ресурсы. Том 36. -2009, № 1. -С. 1-14.

- Малинин В.Н., Шевчук О.И. Эвстатические колебания уровня Мирового океана в современных климатических условиях//Изв. РГО. Т. 140. -2008, вып. 4. -С. 20-30.

- Ретеюм А.Ю. Периодические возмущения окружающей среды, прогнозирование и планирование//Экологическое планирование и управление. -2007, № 4 (5). -С. 4-13.

- Продолжительность ЭЦМ и групп ЭЦМ для Северного полушария (типизация по методу Б.Л. Дзердзеевского)/Интернет-ресурс. Режим доступа: http://climate.igras.ru/index и http://www.iers.org/IERS

- Сидоренков Н.С. Атмосферные процессы и вращение Земли. -СПб.: Гидрометеоиздат, 2002. -200 с.

- Сидоренков Н.С. Лунно-солнечные приливы и атмосферные процессы//Природа. -2008, № 2. -С. 23-31.