Водная эрозия в Селенгинском Среднегорье

Автор: Тармаев В.А., Хаптухаева Н.Н., Елаев Э.Н., Бешенцев А.Н., Даржаев В.Х., Челпанов Г.У.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (37), 2012 года.

Бесплатный доступ

Проявление водной эрозии отмечалось в начале прошлого века. Повсеместное распространение воздействия водной эрозии напрямую связано с началом подъема целинных и залежных земель на территории Республики Бурятия, которое привело к расширению пахотных площадей, располагающихся на склоновых и присклоновых землях, с преобладанием среди почвообразующих пород отложений легкого гранулометрического состава и с экс-траконтинентальным климатом, где основная масса выпадающих годовых осадков приходится на июль-август, преимущественно ливневого характера, с высокой интенсивностью дождей.

Климат, склон, рельеф, овраг, эрозия

Короткий адрес: https://sciup.org/142142513

IDR: 142142513 | УДК: 631.459

Текст научной статьи Водная эрозия в Селенгинском Среднегорье

Республика Бурятия, территория которой представляет обширную горную страну площадью 351,3 тыс. км2. Водная эрозия почв – это один из факторов изменения ландшафтов юга республики, ари-дизации территории, причина интенсивного развития оврагов.

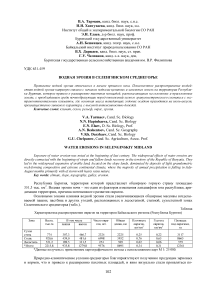

Основными зонами влияния водной эрозии стали увеличивающиеся обширные массивы возделываемой пашни, пастбищ и других угодий, расположенных в лесостепной, степной, сухостепной зонах Селенгинского среднегорья (табл.).

Таблица

Характеристика распространения оврагов на территории Байкальского региона (Республика Бурятия)

|

Зона |

Всего, тыс.га |

В том числе |

Число оврагов, шт. |

Общая длина, км |

Плотность оврагов, шт/км2 |

Густота оврагов, км/км2 |

Площадь под оврагами, га |

|

|

пашня |

выгон |

|||||||

|

Сухая степь |

774 |

307,3 |

466,7 |

2324 |

2225 |

0,25 |

0,22 |

3117 |

|

Степь |

920,6 |

439,0 |

481,6 |

6998 |

5932 |

0,76 |

0,65 |

8665 |

|

Лесостепь |

521,2 |

189,5 |

331,5 |

254 |

509 |

0,02 |

0,06 |

579 |

|

*Итого |

2215,8 |

935,8 |

1279,8 |

9576 |

8695 |

0,34 |

0,31 |

12361 |

*Данные получены с применением картографического метода с использованием карт М 1: 25 000.

Природно-климатические условия среднегорья благоприятствуют получению продукции зерновых и кормов, что и привело к расширению пахотных площадей, и явно визуально стали проявляться по- следствия воздействия эрозионных процессов, напрямую связанные с активизацией хозяйственного освоения данной территории. В свою очередь, любая часть земной поверхности, не защищенная растительностью, подвергается воздействию эрозионных процессов. Исследователи [1]; [2]; [3]; [4]; [5]; [6] отмечают своеобразные природные условия Селенгинского среднегорья и Республики Бурятия в целом, связанные с горным рельефом территории, экстраконтинентальным климатом, преобладанием среди почвообразующих пород отложений легкого гранулометрического состава. Применяемая для равнин технология возделывания сельскохозяйственных культур в жестких природных условиях способствовала широкому развитию дефляции и водной эрозии. К иным причинам, способствующим распространению эрозии, могут быть пожары, длительное затопление, вырывание деревьев с корнями, рытье нор и ходов животными и др. [7]

Следовательно, интенсивность эрозионных процессов зависит от соотношения комплекса природных и хозяйственных условий, которые нередко вступают в противоречие, вызывая быстрое разрушение растительного и почвенного покрова .

Атмосферные осадки, выпадающие в виде ливневых дождей, а затем в виде поверхностного стока на склонах, способствуют транспортировке и переотложению продуктов выветривания в межгорные понижения и речные долины. Максимальное количество жидких осадков высокой интенсивности приходится на вторую половину теплого периода (июль-август) при норме 60-90 мм. В отдельные годы их выпадает до 110 мм и более от годовой суммы. Обильные дожди ливневого характера интенсивностью 1.1 мм/мин, продолжительностью до 10 мин отмечены в июле и августе 1958 г. и в с. Бичура и г. Улан-Удэ. По нашим данным, в бассейне р. Куйтунка в 1988 г. прошли осадки до 0,4 мм/мин, а среднесуточный максимум составил 34 мм [8]. Однако интенсивность ливней здесь может быть и больше (1,5-1,8 мм/мин).

Зимние осадки не превышают 10 % от общего годового количества и не способны формировать существенный сток талых вод.

Исследования свидетельствуют о том, что в результате работы текущих вод были расчленены и преобразованы первично-тектонические формы рельефа и создан современный рельеф Селенгинского среднегорья в основных его контурах. Речные долины и межгорные эрозионные котловины сложены главным образом аллювиальными наносами, тщательно отсортированными по механическим фракциям.

Немаловажную роль в формировании играет эоловая деятельность, особо активизировавшаяся с ледникового периода, когда вдоль северных границ среднегорья, окаймленных горными хребтами с ледниковыми покровами, создавалась мощная циркуляция воздуха при соприкосновении холодных масс с более теплыми долинными.

Преимущественное направление ветров - западное, северо-западное, а наибольшие скорости отмечаются с третьей декады февраля по вторую декаду июня. При сухом климате физическое воздействие ветра, приводящее к механическому разрушению горных пород, создает материальную основу для дальнейшего развития химического и биологического выветривания.

Эоловые отложения фиксируются на достаточно больших высотах с мощностью в десятки метров. В таких отложениях на высоте 1500 м нами отмечены погребенные почвы.

Сложное геологическое строение Байкальского региона создает обширное многообразие плотных пород и сопутствующих им рыхлых плейстоценовых отложений.

Наиболее распространены отложения речного, озерного, пролювиального и делювиального генезиса, а также эоловые лессы и пески [9];[10];[11]. Почвообразующими породами верхних частей склонов на большей части изученной территории являются маломощные толщи элюводелювия, всегда содержащие обломки плотных пород в виде слабо выветренного щебня и сапролитов. Делювиальные образования в условиях горного рельефа распространены на нижних частях пологих склонов гор, в седловинах, по распадкам, широким ложбинам. В больших котловинах эти отложения развиты на склонах островных возвышенностей сопок, а также покрывают денудационные увалистые плато, достигая мощности от 3 до 20 м.

На широкое и повсеместное распространение песков четвертичного возраста во всех межгорных понижениях и долинах бассейна р. Селенги указывает [12];[13];[11].

Накопление мощной толщи слоистых песков нижнего и среднего плейстоцена произошло в результате аккумуляции осадков в межгорных впадинах и расширениях речных долин при периодическом подпоре рек. Малые уклоны рек, обусловленные слабыми дифференцированными движениями, вызывали фуркацию [11].

В результате развеивания песков и супесей в верхних частях склонов долин происходило формирование лессовидных супесей, которые неоднократно перемывались и переотлагались. Передвигаясь вниз по склону с дождевыми и талыми водами, они образовали здесь мощные толщи с текстурами, присущими делювиальным и пролювиальным осадкам.

Легкие лессовидные суглинки помимо бассейна р. Куйтунки встречаются, по сведениям [14], на южном склоне Кударинского и северном склоне Заганского хребтов.

Лессовидные отложения в бассейне р. Куйтунки заполняют не только всю долину, но и сформировали 35 - 40-метровые террасы и отложились на водоразделах [11]. Мощность лессовидных отложений от 17 м у подножия склонов уменьшается до 2 м на водоразделах. В свою очередь, мощные лессовидные отложения, особенно у подножия склонов, свидетельствуют о некогда бурно протекавших эрозионных процессах и происходившем при этом погребении почв. Судя по гумусированным слоям в толще отложений, помимо бассейна р. Куйтунки, они отмечаются на некоторых подветренных склонах внутренних хребтов среднегорья.

Развитие почв происходит на маломощном субстрате - почвоэлювии [9]; [10]. Особенность региона - в территориальном совмещении как широтной зональности, так и вертикальной поясности. Здесь встречается весь ряд ландшафтов - от горных тундр, субальпийских лугов и тайги до лесостепи и сухих степей. Неоднородность факторов почвообразования на территории бассейна оз. Байкал обусловливает сложность географического распространения почв [11]. 44 % от всех пахотных почв республики являются каштановые мучнистокарбонатные почвы с содержанием гумуса от 1 до 3 %. По гранулометрическому составу они легкосуглинистые, супесчаные и песчаные, отсюда их повышенная порозность, высокая влагопроницаемость, малая емкость поглощения. Каштановые мучнисто-карбонатные почвы в основном распространены по днищам межгорных понижений, южным склонам хребтов, обрамляющих котловины. Их формирование происходит при высокой сумме температур летнего периода и незначительных количествах осадков, что присуще резко континентальному климату. Эти почвы имеют два провинциальных подтипа: каштановые и темно-каштановые с подразделениями по мощности горизонта А+В1 на среднемощные (более 30 см), маломощные (20-30 см) и укороченные (менее 20 см). Наибольшие запасы гумуса, а следовательно, и азота отмечены в полуметровом слое. Характерно отсуствие гипсового горизонта, в связи с чем на этих почвах значительный эффект имеют серосодержащие удобрения. Неблагоприятные водно-физические свойства каштановых почв мало способствуют их устойчивости и способности противостоять водной эрозии и дефляции.

Серые лесные неоподзоленные почвы распространены в сочетании с черноземами и составляют 35 % пахотных почв. В районах, прилегающих к Байкалу, а также в Тункинской котловине имеют место серые лесные оподзоленные почвы. В отличие от первых их условия характеризуются меньшей континентальностью и сравнительно большей увлажненностью. Содержание гумуса колеблется от 2 до 4 %. По мощности гумусового аккумулятивного горизонта 9А0 эти почвы делятся на маломощные (до 15 см), среднемощные (15-30 см) и мощные (выше 30 см). Преобладают легко- и среднесуглинистые разновидности почв. Реакция среды слабокислая или близкая к нейтральной. Целинные варианты этих почв оструктурены, обладают хорошей порозностью и водопроницаемостью . По химическим и воднофизическим свойствам они благоприятны для возделывания агрокультур. Горизонт В1 выщелочен, просматривается граница от него к горизонту Вк по цвету и вскипанию НС1. Карбонаты выделяются в виде мучнистых скоплений, содержание легкорастворимых солей незначительно, гипсовый горизонт отсутствует. Реакция среды нейтральная, в нижней части профиля слабощелочная. Целинные варианты этих почв отличаются относительно высокой порозностью аэрации, водопроницаемостью и влагоемкостью. Все типы почв, распространенные в данном регионе, обусловлены горным характером рельефа, по своему гранулометрическому составу легкие, короткопрофильные, малогумусные, с большой скелетностью. Поэтому с интенсификацией земледелия с каждым годом увеличивается уязвимость почв, растут площади сильно эродированных земель.

Растительность горных территорий оказывает значительное влияние на строение почвенного покрова и значимо играет важную роль в образовании поверхностного стока, особенно в проявлении ускоренной эрозии. Отличительная особенность ландшафтов среднегорья - исключительное преобладание в естественных лесных биогеоценозов сосновых лесов. На южных склонах преобладают горные сухие степи и горные лесостепи с изреженным травостоем, с проективным покрытием 40-60 % и представлены пестрым сочетанием пижмовых и типчаковых степей, где произрастают полынь холодная, ковыль, песчанка волосовидная и редкие куртинки, состоящие из многочисленных розеток дерновинных злаков. На северных склонах распространены горные степи и лесостепи с изреженными сосновыми лесами. Освоение целинных и залежных земель, трансформация сенокосов и пастбищ в пашню привели к сокращению площадей, удобных для выпаса. Стада овец и крупного рогатого скота вытеснились на неудобья и склоны гор. Пастбищный травостой стал разрежен и малопродуктивен, резко уменьшилось проективное покрытие трав, колеблющееся от 10 до 40 %, произошло уничтожение дернины, уплотнение и дальнейшее разрушение почвы и растительности эрозионными процессами. Образование движущихся песков в виде барханов, дюн, песчаных гряд и возникновение котловин выдувания в Селенгинском и Кяхтинском районах Республики Бурятия также являются следствием уничтожения скудной растительности и слабой дернины, т.е. напрямую связываются с антропогенной деятельностью [12].

Кроме основных вышеперечисленных причин, прямо влияющих на образование оврагов, необходимо отметить роль грызунов – норников, которые в процессе своей жизнедеятельности становятся невольными участниками формирования линейных размывов.

Длиннохвостый суслик – широко распространенный в Байкальском регионе зверек. Он заселяет остепненные склоны гор, межгорные понижения и долины рек. В результате того, что распаханные земли составляют 30 % от общей площади, а 40 % являются лесопокрытой территорией, суслики для обустройства нор используют главным образом приовражные склоновые земли. Механизм возникновения размывов или разрушения этих площадей несложен [13]; [16], что предопределено хорошей размывае-мостью подстилающей карбонатной лессовидной породы, песками, легкими суглинками.

Таким образом, большая роль в образовании оврагов в республике принадлежит концентрированному выпадению атмосферных осадков, легкому гранулометрическому составу почв, слабому проявлению почвозащитных функций растительного покрова, наличию нор многочисленных отрядов грызунов-норников на склоновых землях [15].