Водно-воздушное "дыхание" долины рек с выраженными паводками и его геохимические следствия

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128219

IDR: 149128219

Текст статьи Водно-воздушное "дыхание" долины рек с выраженными паводками и его геохимические следствия

Cтатья написана по данным многолетних авторских наблюдений в долинах рек гумидного умеренного пояса (верхнее и среднее течение р. Вычегды), а также в долине р. Чу в аридном субтропическом поясе предгорной равнины (Тянь-Шань). Идейной основой для интерпретации геологических наблюдений послужили для нас основополагающие работы fi. А. Билибина [1] и Е. В. Шан-цера [9, 10]. Поскольку, общепринятой концепции геохимических процессов в речных долинах пока нет, мы воспользовались сводкой В. А. Кузнецова [2] о геохимии речных долин. Наиболее значимыми индикаторами геохимических процессов в долине реки являются отложение и растворение оксидов, гидроксидов, сульфидов, фосфатов и карбонатов породообразующих элементов (Fe, Mn, Ca), а также элементов-примесей (U и Mo).

Во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. вследствие фашистской оккупации Украины появился острый практический интерес к местному марганцевому сырью — в частности, к марганцевой минерализации в аллювии рек [Г. Чернов, 8]. В наше время оживление интереса к этой проблеме вызвано минералогическими публикациями В. И. Силаева [4—6]. Выводы этого минералога представляются нам спорными, поскольку совершенно не согласуются с реальными геохимическими процессами в аллювии. Это и побудило нас обобщить здесь те наблюдения, которые проливают свет на природу железомарганцевой минерализации в аллювии.

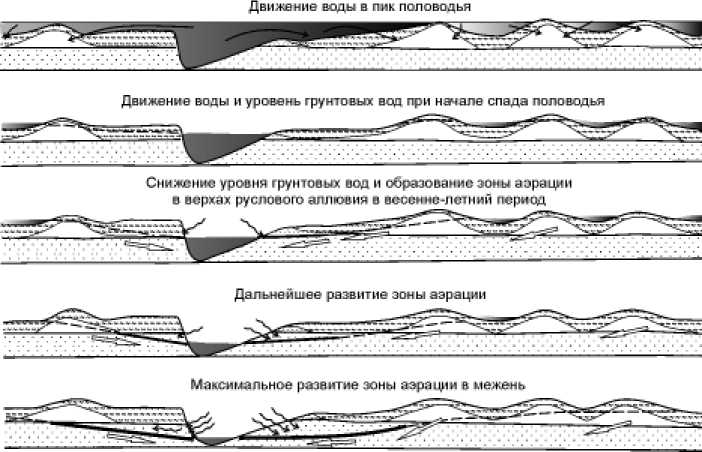

Основным геологическим и гидрологическим процессом, определяющим геохимические явления в долине реки, является круговорот воды в течение гидрологического года. Он заключается в том, что в половодье (в паводок) вода заливает большую часть поверхности поймы, инфильтруясь в аллювиальные отложения, повышает уровень грунтовых вод; в результате их зеркало совпадает с поверхностью воды на пойме во время разлива. При спаде воды и воз- 2

врате реки в свое русло начинается фильтрация грунтовых вод по аллювию к берегам реки. Она происходит в основном по песчано-гравийным слоям руслового аллювия и продолжается б о льшую часть гидрологического года. Для рек с двухпаводковым режимом осенний подъем уровня грунтовых вод происходит за счет атмосферных осадков в водосборном бассейне реки. При спаде осеннего паводка процесс подземного стока грунтовых вод в русло реки повторяется. Важно отметить, что движение грунтовых вод к реке и их выклинивание в берегах, как в крутом, так и в пологом, происходят почти постоянно. Напротив, инфильтрация воды из русла реки в располагающийся по бокам аллювий бывает чрезвычайно редко , в основном в “транзитных” реках, текущих из гумидных областей и пересекающих засушливые зоны. Просачивание воды в берега в результате скоростного напора или местных завихрений воды около крутых поворотов реки тоже является малозначимым процессом. Hаправление движения воды на границе реки и обрамляющего ее аллювия определяется только разностью уровней грунтовых вод и вод реки. Хотя под действием центробежных сил Земли уровень воды у крутых берегов всегда на несколько сантиметров выше (например, в среднем течении р. Вычегды при скорости течения воды в 1.5— 2.0 м/сек и радиусе кривизны меандра в 1 км эта разность составляет около 5 см), это не меняет картины круговорота.

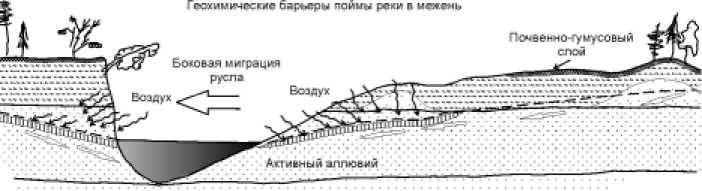

Puc. 1. Схематический поперечный разрез прирусловой части долины реки с геохимическими барьерами поймы в межень. Вертикальный масштаб сильно увеличен. Условные обозначения см. на рис. 3.

В процессе описанной выше годовой циркуляции воды она по крайней мере дважды преодолевает геохимические барьеры. Первый из них (восстановительный) представляет собой богатую гумусом дерново-луговую почву на поверхности поймы. Другим восстановительным барьером служит обширная заболоченная территория поймы, удаленная от русла. Там же, где пойма покрыта лесом, хвойно-лиственная гумусовая подстилка и лежащая под ней почва также образуют геохимический барьер. Вода, первоначально содержащая равновесное с атмосферой количество растворенного кислорода, расходует его на окисление органики, при этом ее Eh понижается. Это в свою очередь переводит в подвижную форму целый ряд элементов, в том числе железо и марганец. Поэтому в грунтовых водах поймы присутствуют растворенные Fe (II) и Mn (II).

По мере спада половодья и дальнейшего падения уровня воды в реке (рис. 1) соответственно снижается уровень грунтовых вод. Между зеркалом грунтовых вод, располагающимся в этот момент в верхней части руслового аллювия, и пойменным аллювием образуется зона аэрации . Атмосферный воздух подсасывается в эту зону вдоль песчано-гравийных пластов от берегов реки, а также через толщу вышележащих песков и супесей руслового аллювия близ берегов реки, еще не покрытых пойменными отложениями и растительностью. Кислород растворяется в грунтовых водах, Eh их повышается и

достигает максимума в зоне выклинивания грунтовых вод в берегах реки, т. е. образуется второй, на этот раз окислительный геохимический барьер (рис. 2). В период после половодья этот геохимический барьер расширяется в стороны от реки сообразно падению уровня грунтовых вод и подсосу в аллювий воздуха.

Таким образом, водяной “вдох” долины совершается через поверхность поймы весной в течение короткого периода половодья, а “выдох” — через толщу аллювия, медленно, в течение остального периода гидрологического года . Просачиваясь в аллювий, грунтовая вода преодолевает восстановительный барьер; фильтруясь вдоль слоев аллювия, она переносит растворенные элементы, а приближаясь к реке и выклиниваясь у берега, встречает окислительный барьер и формирует минерализацию. Похожий процесс происходит на обширных площадях, занятых лесами, а также полями и огородами. Его можно наблюдать на садово-огородных участках (“дачах”) в бассейне р. Вычегды, расположенных на флювиогляциальных песках. Почвы дач удобрены, содержат большое количество гумуса. Атмосферные осадки, фильтруясь через них, теряют кислород, растворяют подпочвенный ожелез-ненный слой. Только что поднятая из колодцев вода, прозрачная, как слеза, потому что растворенное в ней Fe (II) невидимо, но, простояв в ваннах не более суток в контакте с атмосферным воздухом, становится рыжей, часто с хлопьевидным осадком.

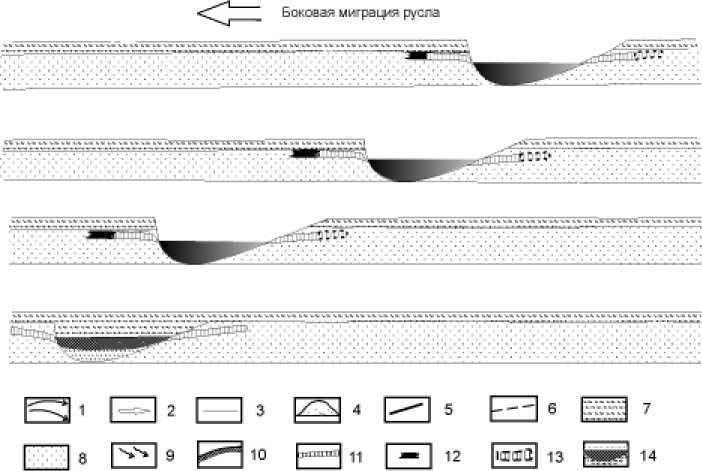

Однако русло реки никогда не покоится на месте, разве что в каньонах со скальными стенками, — оно постоянно испытывает боковую миграцию. Река наращивает молодой современный сегмент поймы у пологого берега и уничтожает старый у крутого берега. Соответственно этому перемещаются и минерализованные зоны.

Hа рис. 3 показано перемещение зон минерализации в многолетней динамике, в процессе боковой миграции русла вплоть до образования старицы и ее зарастания. По мере боковой миграции русла зона минерализации смещается вслед за ней путем наращивания минерализации на фронте миграции и растворения (уничтожения) тыловой части в результате выхода за пределы окислительного геохимического барьера.

Минерализация крутого берега смещается в сторону фронта миграции русла. Залежь размывается рекой, а ее часть, расположенная дальше от берега, нара-

Puc. 2. Сезонный круговорот воды в долине реки и развитие окислительного барьера при снижении уровня грунтовых вод. Условные обозначения см. на рис. 3

Puc. 3. Боковая миграция русла реки и движение зоны минерализации в многовековом аспекте.

1 — движение полых вод на пойму, 2 — движение грунтовых вод к руслу, 3 — граница руслового и пойменного аллювия, 4 — мелкозернистый песок и супесь ядер пойменных гривок, 5 — окислительный геохимический барьер с Fe-Mn минерализацией, 6 — уровень грунтовых вод, 7 — суглинистые слои пойменного аллювия, 8 — песчаные слои руслового аллювия, 9 — движение атмосферного воздуха в аэрированную часть руслового аллювия, 10 — поверхностный или внутрипойменный восстановительный барьер, 11 — железомарганцевая минерализация у окислительного геохимического барьера, 12 —минерализация, образующаяся перед фронтом наступающего берега реки, 13 —минерализация, растворяющаяся с отступлением берега реки, 14 — погребенный старичный торфяник

щивается, так как при приближении русла реки она попадает в зону окислительного геохимического барьера. Таким образом, Fe-Mn минерализация имеет эфемерный характер и время ее существования определяется скоростью перемещения русла. Когда формирование отдельного сегмента аллювия заканчивается, на внешней его стороне образуется старица, которая вскоре заторфовывает-ся и погребается под самыми верхними горизонтами пойменного аллювия.

flсно, что этот механизм не может породить сколько-нибудь значительных рудных тел. Во-первых, предельное время формирования их ограничено, во-вторых, количество мобилизованного из аллювия грунтовыми водами рудного Fe-Mn материала незначительно. Поэтому, благоприятными для аллювиального ру-догенеза условиями могут быть только такие, при которых русло реки не меня- ет своего положения длительное время. Hапример, применительно к бассейну р. Вычегды — стабильное положение русла в течение всего голоцена. Обычно это наблюдается, когда река “упирается” в борт долины, сложенный более плотными, чем аллювий, отложениями. Второе условие — длительное существование устойчивого потока грунтовых вод. Оба эти условия имеют большую вероятность проявиться именно у бортов речной долины. Так, в верхнем и среднем течениях р. Вычегды борта долины выполнены либо моренными, либо флювиогляциальными отложениями. И действительно, здесь из поверхностного слоя последних толщиной от 10 до 40 см выщелочены, кроме кварца, практически все минералы, в том числе содержащие Fe и Mn. Глубже наблюдается слой бурого цвета с желваками Fe-Mn гидроксидов.

Hа расстоянии первых километров от реки обширные пониженные участки флювиогляциальных отложений заболочены, покрыты сфагново-пушицевыми торфяниками. Просачивающиеся сквозь них атмосферные осадки теряют кислород и далее, фильтруясь через песчаную почву торфяника, достигают описанного выше обогащенного Fe-Mn слоя, растворяют его и переносят Fe, Mn и сопутствующие элементы-примеси в долину реки, создавая у ее бортов скопления Fe-Mn минерализации. Для ее локализации особенно благоприятны участки с интенсивным стоком грунтовых вод благодаря гравийно-галечному составу флювиогляциальных отложений.

В общих чертах описанный механизм Fe-Mn минерализации наблюдался автором и в аридной зоне — в долине среднего течения р. Чу. Однако здесь ввиду сухости климата ни пойма, ни надпойменные террасы не залесены. Их почва содержит мало гумуса и покрыта редкой степной растительностью. Среди торфяников речной долины распространены почти исключительно старичные с камышовой торфообразующей растительностью. Даже при июльско-августовском половодье от интенсивного таяния ледников вода редко выходит из берегов: вся она издавна разбирается крестьянами на полив полей. Пойменный аллювий почти отсутствует, и вся аллювиальная свита сложена гравийно-галечным материалом, хорошо проницаема и представляет собой сплошную зону аэрации без сопряженной пары геохимических барьеров. Лишь на участках, где долина реки расширяется, у ее левого борта иногда наблюдаются 4

более значительные торфяники, питаемые грунтовыми водами из мощной (до 1 км) толщи пролювиально-аллювиальных отложений предгорной зоны. В этих условиях ожелезнение в берегах реки наблюдается крайне редко и всегда связано с наличием восстановительного барьера в долине — торфяников.

Вследствие высокой летней температуры воздуха разложение органического материала происходит здесь значительно интенсивней, чем в зоне умеренного климата. При бурении торфа отчетливо ощущается запах сероводорода. Восстановительный геохимический барьер, создаваемый торфяником, здесь весьма эффективен.

Роль этого барьера проявилась совершенно неожиданным образом. Hе-сколько гектаров такого торфяника оказались расположенными на территории одного из отделений Васильевского совхоза. Из-за дефицита богатых гумусом земель под огородные культуры совхоз решил осушить торфяник сетью дренажных канав глубиной до полутора метров. Hеожиданно в торфе обнаружились высокая радиоактивность, присутствие в хорошо разложившемся торфе таких минералов, как урановая чернь (гипергенная порошкообразная разновидность уранинита), фосфатов и ванадатов уранила, повышенные содержания молибдена и сульфидов железа — новообразованного аутигенного пирита. Все минералы были представлены микроскопическими зернами. Впоследствии выяснилось, что на расстоянии около сотни километров от долины реки, в предгорьях простирающегося параллельно реке горного хребта, располагалось предприятие, на котором обогащались и перерабатывались радиоактивные руды. Получавшиеся при этом отходы закачивались в фильтрационные колодцы или скважины. Hа этом дальнейший контроль над ними прекращался, а растворенные продукты перемещались с подземными водами к зонам выклинивания в левом борту аллювиальной долины р. Чу и задерживались в торфяниках на неопределенно долгое время, т. е. были экологически практически безопасны. Однако после осушения и распашки территории радиоактивные вещества развеивались в виде пыли или усваивались огородными культурами.

Таким образом, геохимические процессы в долине реки определяются ежегодным круговоротом воды из реки через пойму в аллювий и в виде грунтовых вод назад в реку. При этом вода пре- одолевает восстановительный барьер в виде гумусированных почв и торфяников, мобилизируя при этом ряд элементов из толщи аллювия. Затем поток грунтовых вод встречает окислительный барьер вблизи берегов реки, в зоне аэрации грунтовых вод. Здесь формируется эфемерная Fe-Mn минерализация. Источником этой минерализации были осадки поймы. Однако заметные скопления Fe-Mn минерализации могут образоваться только при наличии дополнительных источников этих элементов за пределами речной долины, в том числе и техногенных.

Выражаю теплую благодарность fl. Э. fiдовичу за ряд ценных редакторских замечаний.

Список литературы Водно-воздушное "дыхание" долины рек с выраженными паводками и его геохимические следствия

- Билибин Ю. А. Основы геологии россыпей. 3-е изд. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 453с.

- Кузнецов В. А. Геохимия речных долин. М.: Наука и техника, 1986.303 с.

- Лаврушин Ю. А. Аллювий равнинных рек субарктического пояса и перигляциальных областей материковых оледенений. М.: Изд-во АН СССР, 1963. 267 с.

- Силаев В. И. Аутигенное оксидно-марганцевое оруденение в аллювиальных песках и галечниках//Россыпи и месторождения кор выветривания: факты, проблемы, решения: Матер. XIII Междунар. совещ. Пермь: Изд-во ПТУ, 2005. С. 261-263.

- Силаев В. И., Сокерин М. Ю., Тихомирова В. Д., Глухов Ю. В., Лютоев В. П. Гидроксиды марганца в аллювии как пример аквагенного минералообразования//Литология и полезные ископаемые, 2000. № 4. С. 364-375.

- Силаев В. И., Филиппов В. Н., Сокерин М. Ю., Тихомирова В. Д. Железо-марганцевая минерализация в аллювиальных песках как продукт аквагенного рудообразования и геохимический барьер для при родных и техногенных элементов-токсинов//Южные районы Республики Коми: геология, минеральные ресурсы, проблемы освоения. Сыктывкар: Геопринт, 2002. С. 200-204.

- Ткачев Ю. А. О типах торфяников речных долин и прилегающих территорий//Геология угольных месторождений: Межвуз. науч. темат. сб. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. горного ун-та, 2006. Вып. 16. С. 90-97.

- Чернов Г. А. О печорском аллювиальном марганце//Матер. Первой геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар: Коми гос. изд-во, 1944. С. 224-233.

- Шанцер Е. В. Аллювий равнинных рек умеренного пояса и его значение для познания закономерностей строения и формирования аллювиальных свит. М.: Наука, 1951. 274с.

- Шанцер Е. В. Очерки учения о генетических типах континентальных осадочных образований. М.: Наука, 1966. 239 с.