Военная академия связи в первое послевоенное десятилетие

Автор: Котков Вячеслав Михайлович

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: История и современность

Статья в выпуске: 2 (55), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается важность научно-исследовательской работы профессорско-преподавательского состава академии в послевоенный период для подготовки высококвалифицированных офицеров-выпускников для войск связи. Приводятся примеры привлечения известных ученых Ленинграда к учебно-образовательной и научно-исследовательской деятельности академии.

Академия, военные кадры, знания, конференция, научно-исследовательская работа, профессорско-преподавательский состав, описи, учебный процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/140250240

IDR: 140250240 | УДК: 2-4

Текст научной статьи Военная академия связи в первое послевоенное десятилетие

Котков В.М. Военная академия связи в первое послевоенное десятилетие // Общество. Среда. Развитие. – 2020, ¹ 2. – С. 16–20.

Общество. Среда. Развитие № 2’2020

Важную роль в поддержании высокой боеспособности вооруженных сил играет организация планомерной работы военно-учебных заведений, учебный процесс в которых должен строиться с учетом опыта прошедших войн и локальных конфликтов.

С началом Великой Отечественной войны многие офицеры и гражданские сотрудники Военной электротехнической академии связи им. С.М. Будённого были направлены в действующую армию. Это привело к дефициту преподавательских кадров. К концу 1944 г. в возвратившейся в Ленинград из Томска академии трудились всего 12 профессоров и докторов наук, 60 доцентов и кандидатов наук.

На вакантные должности были назначены офицеры из войск, обладавшие необходимыми знаниями и боевым опытом, лучшие преподаватели из военных училищ связи и наиболее подготовленные слушатели очередных выпусков. Благодаря целенаправленной работе Главного управления связи Красной Армии1 уже в 1945/46 учебном году все кафедры оперативно-тактической подготовки были укомплектованы преподавателями, в основном участниками Великой Отечественной войны. Они энергично и последовательно внедряли в учебный процесс все новое, что вытекало из опыта войны.

Для работы по совместительству в академию были приглашены такие видные ученые, как академик А.Ф. Иоффе, доктор технических наук, профессор Д.Н. Дьяков, профессора Л.Б. Слепян, Е.Г. Шрамков и др.

В связи с возросшими требованиями к учебной и научно-исследовательской работе и ростом численности слушателей значительно острее стал ощущаться недостаток в высококвалифицированном преподавательском составе. Проведённый анализ Управлением боевой подготовки и вузов УНВС СВ показал, что как в академии, так и в военных училищах связи отсутствовали в достаточном количестве преподаватели, имевшие учёные степени и учёные звания. В начале 1946 г. количество таких преподавателей составляло только 37,6%. Лишь около 20% преподавателей имели педагогический стаж менее трех лет.

Вот почему командование академии стало уделять самое пристальное внимание росту научных кадров – необходимому условию коренного улучшения качества обучения слушателей. Начальник УВС СА2 маршал войск связи И.Т. Пересыпкин утвердил 22 темы диссертационных исследований для соискания ученой степени кандидата военных наук по службе связи. К исследованиям, обобщению опыта войны, разработке научно-обоснованной теории военной связи и выработке технической политики был привлечен профессорско-преподавательский состав Военной электротехнической академии связи3 и военных училищ, научно-исследовательских учреждений, а также представители войск и учреждений.

В 1952 году на базе академии связи создаются две академии: Военная академия связи (ВАС) и Военная Краснознаменная

* По материалам доклада автора «О некоторых аспектах научно-исследовательской деятельности профессорско-преподавательского состава академии в послевоенный период», сделанного на VI Межвузовской научно-практической конференции «Развитие военной педагогики в ХХI веке», 18 апреля 2019 г., Санкт-Петербург.

инженерная академия связи имени С.М. Будённого (ВКИАС).

Совершенствовалась подготовка профессорско-преподавательского и постоянного состава. Большую роль в оживлении научно-исследовательской мысли академии играли военно-научные конференции. Существенное значение придавалось методическим конференциям, сборам и совещаниям в масштабе академии, методической работе на кафедрах.

Так, в начале 1953 г. состоялась I научно-методическая конференция профессорско-преподавательского состава по вопросам постановки учебно-методической работы на кафедрах и самостоятельной подготовки слушателей. В последующие годы на обсуждение профессорско-преподавательского состава выносились вопросы о роли преподавателя в воинском воспитании слушателей, о единстве процесса обучения и воспитания, обобщался опыт организации и проведения учебно-воспитательной работы кафедр и факультетов, рассматривалась методика проведения полевых занятий с учетом применения ядер-ного оружия и новой боевой техники.

Новые задачи были поставлены перед кафедрой организации связи, где был создан новый, полностью отвечающий профилю академии курс организации связи. Он был тесно связан с техническими дисциплинами и давал знания, необходимые для подготовки офицера-инженера войск связи [1, с. 104].

Непрерывное совершенствование учебного процесса обеспечивалось ростом научной и педагогической квалификации преподавательского состава. За период с 1953 г. по 1957 г. свыше 40 адъюнктов и соискателей защитили кандидатские диссертации [1, с. 107]. В первые послевоенные годы защитили диссертации на соискание ученой степени доктора технических наук начальники кафедр генерал-майоры инженерно-технической службы В.Ф. Власов и Н.М. Изюмов, заместитель начальника кафедры инженер-подполковник А.Ф. Белецкий, старшие преподаватели инженер-подполковник Е.Л. Орловский, инженер-майор Л.Н. Грузов, майор Б.Н. Сеневский.

В академии рассмотрение диссертационных работ возлагалось на созданный в январе 1953 г. Ученый совет. За четыре года своей деятельности Ученый совет рассмотрел более 30 диссертаций на соискание ученой степени кандидата военных наук. В эти годы успешно защитили диссертации А.И. Белов, И.А. Брежнев, В.К. Гурнов, И.П. Гришин, В.Д. Денисов, В.П. Давыденко, Б.Я. Дудник, Г.М. Му- рашко, М.А. Нестеренко, Г.А. Омельченко, А.Ф. Онищенко, В.П. Погорельский, М.Н. Румынский, В.А. Шулятиков и другие [3]. Многие из этих офицеров впоследствии стали крупными учеными в области организации связи.

На всех кафедрах академии активизировалась работа преподавателей-соискателей. Особенно деятельно эта работа велась на кафедре организации связи под руководством заместителя начальника кафедры, опытного педагога и ученого генерал-майора войск связи Н.Л. Гурьянова. С 1946 г. по 1952 г. на этой кафедре кандидатские диссертации защитили 17 человек: преподаватели Л.С. Гордон, М.В. Евдокимов, Г.П. Захаров, А.П. Макаров, А.А. Панов, И.С. Смолий, адьюнкты А.М. Бубнов, В.Ф. Варфоломеев, В.К. Власов, Г.М. Громов, Т.Н. Засыпка, А.Н. Иванов, В.И. Канонюк, А.Ф. Онищенко, К.П. Романов, И.П. Скобликов, Б.А. Шерстнев. Научные труды этих офицеров послужили основой для разработки наставлений и инструкций по различным вопросам организации и обеспечения связи, издававшихся Министерством обороны СССР.

Большой объем исследований, возложенный Начальником УВС СА на академию, а также ее внутренние потребности, связанные с обеспечением учебного процесса, значительно расширили фронт научных работ академии.

Во исполнение указаний Начальника УВС СА о планировании научно-исследовательских работ на 1956/60 учебный год, начальник академии приказал: всем начальникам кафедр в срок до 15 мая 1956 г. пересмотреть существующие на кафедрах проекты перспективных планов научно-исследовательских работ. При составлении планов руководствоваться современными требованиями к развертыванию военно-научной и научно-исследовательской работы в академии [2].

В августе 1954 г. в академии при кафедре организации связи была впервые создана военно-научная группа из штатных сотрудников в количестве шести офицеров. В ее состав вошли полковники А.М. Бубнов, Г.П. Захаров, В.И. Кано-нюк, Ю.Д. Островский, В.Ф. Сирук и генерал-майор войск связи И.Н. Козловский [1, с. 101]. Во взаимодействии с соответствующими управлениями и отделами УВС СА в короткие сроки был проделан значительный объём научной работы.

Тематика выполняемых учёными работ была максимально приближена к потребностям и нуждам войск:

– исследования организации и обеспечения связи в тактическом и оперативном зве-

Общество

Общество. Среда. Развитие № 2’2020

ньях управления в условиях применения ядерного оружия и новой военной техники;

– разработка проектов наставлений, руководств и инструкций для войск связи, а также организационно–технических мероприятий по сопряжению различных средств и каналов связи;

– обобщение методики регулировок телефонных каналов;

– обоснование тактико-технических требований на перспективные магистрали дальней связи; совершенствование методов эксплуатации средств связи.

– В этом же году состоялась военно-научная конференция. Обсуждались важные вопросы:

– борьба с активными радиопомехами противника при использовании радиосвязи в качестве основного средства управления войсками (докладчики – доцент, генерал-майор войск связи Н.Л. Гурьянов и кандидат технических наук инженер-полковник В.Н. Иванов);

– организация проводной связи новыми средствами в армейской наступательной операции при высоких темпах наступления (докладчик – полковник Н.И. Балаев);

– инженерное оборудование фронтовых и армейских узлов связи (докладчик – инженер-полковник А.Л. Зилов).

Обсуждались также и инженерно-технические вопросы:

– об устройстве прибора для регистрации искажений телеграфных импульсов (докладчик – профессор, доктор технических наук инженер-полковник П.А. Котов);

– о методе синтеза следящих систем и его применении к модернизации систем автоматического сопровождения цели (докладчик – инженер-подполковник Э.А. Крогиус).

Всего на конференции было обсуждено 15 докладов и 3 научных сообщения. Ряд докладов, содокладов и научных сообщений были опубликованы в «Трудах академии». Работа инженер-майора А.Ф. Белецкого «Методы Чебышева и синтез электрических систем» издана в виде монографии.

В 1954 г. состоялась I объединенная военно-научная конференция ВКИАС и ВАС. Проводимые ежегодно под руководством УВС СА объединенные военно-научные конференции двух академий стали значительным событием в жизни войск связи. В конференциях участвовали представители других военных академий, военных и гражданских научно-исследовательских институтов и ряда высших технических учебных заведений, а также высших офицерских школ, курсов усовершенствования офицерского состава и училищ связи Советской Армии. Впервые широко обсуждался вопрос об использовании различных средств связи для обеспечения управления в современном бою и операции при применении оружия массового поражения [1, с. 101]. В докладах и дискуссиях по ним подчеркивалось значение радиосвязи и новых методов ее обеспечения.

Подвергся обстоятельной дискуссии и вопрос об ограничении проводной связи в тактическом звене (отказ от использования ее для связи с частями в ходе наступательного боя при высоких темпах продвижения войск). Участники внесли предложения об упрощении документации начальника связи, о дистанционном управлении радиосредствами и т.п.

Маршал войск связи И.Т. Пересыпкин указал на необходимость оперативнее реализовать решения военно-научной конференции, продолжать и дальше научную разработку вопросов организации и обеспечения связи, стремясь не к увеличению, а к сокращению штатных средств связи.

В ноябре 1955 г. состоялась II объединенная военно-научная конференция ВКИАС и ВАС. Она занималась вопросами, связанными с обобщением опыта войск по организации и обеспечению связи в оперативном и тактическом звеньях в условиях применения оружия массового поражения. Конференция привлекла очень широкий круг представителей научно-исследовательских институтов, высших военных учебных заведений и военных училищ. Здесь был по-новому поставлен вопрос о порядке обеспечения управления и связи с пунктов управления в оперативном и тактическом звене. Внесены конкретные предложения об изменении официально принятой в то время системы пунктов управления.

Были обсуждены различные способы организации радиорелейной связи в оперативном и тактическом звене сухопутных войск и проект системы радиорелейной связи с использованием современных средств и комплексов техники связи.

Предложения конференции вошли в официальные наставления, изданные в 1956 г.

В ноябре 1956 г. состоялась III объединенная военно-научная конференция, на которой обсуждались актуальные вопросы развития техники связи с точки зрения наилучшего обеспечения связи в современной операции [1, с. 101].

На протяжении длительного времени научно-педагогической деятельностью в Военной академии связи занимались ученые с мировыми именами, такие как основоположник советской школы физики, ака-

Рис. 1. Военно-научная группа

Рис. 2. На научно-технической конференции

Общество

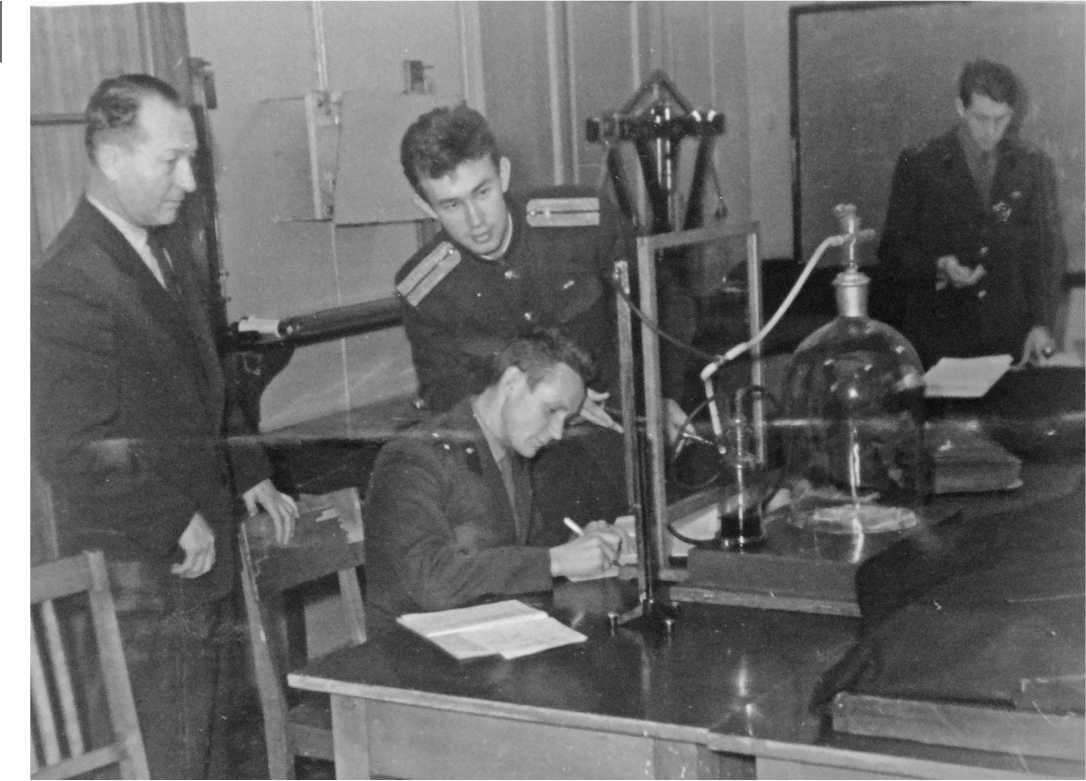

Рис. 4. В лаборатории физики.

Общество. Среда. Развитие № 2’2020

демик А.И. Иоффе, заведующий кафедрой электричества физического факультета ЛГУ П.И. Лукирский, основатель советской научной школы физической оптики С.И. Вавилов, профессора Д.Н. Дьяков, Л.Б. Сле-пян, Е.Г. Шрамков. Они оказали существенное влияние не только на развитие научных школ и направлений, но лично руководили научно-методическими семинарами.

Сформированная организатором радиоэлектронной промышленности СССР и советской кибернетики А.И. Бергом научная школа в конечном итоге позволила создать в академии три кафедры и один факультет. Представителями самостоятельных научных школ являются созда-

Список литературы Военная академия связи в первое послевоенное десятилетие

- Военная ордена Ленина Краснознаменная академия связи имени С.М. Буденного. 1919 - 1979 (Краткий исторический очерк). - Л.: ВАС, 1979.

- ЦАМО РФ. Ф. 60722. Оп. 871679. Д. 1. Л. 30. См. приказание по Военной академии связи № 25 от 21 апреля 1956 года.

- ЦАМО РФ. Ф. 60722. Оп. 914111. Д. 5. Л. 1-84.