Военно-административная организация баргутов в период династии Цин

Автор: Миягашева Суржана Борисовна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: История

Статья в выпуске: 8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена истории баргутов, которые прибыли в середине XVII века в Хулун-Буир и были включены в военно-административную систему «восьми знамён» империи Цин.

Шинэ барга, хуушан барга, хулун-буир, "восьмизнамённая" военно-административная система, империя цин

Короткий адрес: https://sciup.org/148181214

IDR: 148181214 | УДК: 94

Текст научной статьи Военно-административная организация баргутов в период династии Цин

В Хулун-Буире Автономного района Внутренняя Монголия КНР компактными группами проживают монгольские этнические общности, именуемые барга/баргут. Они делятся на хуушан барга , т.е. старых и шинэ барга , т. е. новых бар-гутов. Старые баргуты, численность которых можно определить в пределах 10 тыс. человек, образуют один самостоятельный хошун Хуушан барга хошун (кит. 陈巴尔虎旗, Chénbā'ěrhǔ Qí) с административным центром в г. Баян-Хурээ. Новые баргуты составляют 2 хошуна – Восточный и Западный – Зүүн хошун (кит. 新巴尔虎左 旗, Xīnbā'ěrhǔ Zuǒ Qí) с административным центром в г. Амгалан-Булаг и Баруун хошун (кит. 新巴尔虎右旗, Xīnbā'ěrhǔ Yòu Qí), с административным центром г. Алтан-Эмээл. Их численность примерно составляет 20-25 тысяч человек [Нимаев, 1998, с. 44].

Хулун-Буир (кит. 呼伦贝尔, Hūlúnbèi'ěr;

монг. , Хөлөнбуйр) представляет собой городской округ на северо-востоке Китая. На востоке граничит с провинцией Хэйлунцзян, на западе и севере – с Монголией и Россией. Он расположен на стыке границ трёх государств – России, Китая и Монголии. Свое наименование Хулун-Буир получил от названий двух озер Буйр-Нуур и Хүлүн-Нуур (Далай нур). Предшественником города Хулун-Буир являлся Хулунбуирский аймак, правительство которого находилось в г. Хайлар. В 2001 г. Хулунбуирский аймак был расформирован и получил новый статус – город Хулун-Буир, а город Хайлар был переименован в район Хайлар. В состав города в настоящее время входит 1 район, 5 уездных городов, 7 хо-шунов, с общей численностью населения 2720 тыс. В Хулун-Буире проживают монголы, ханьцы, хуэйцы, маньчжуры, дауры, эвенки, орочоны, русские, корейцы и другие национальности, в том числе баргуты [URL: ].

Баргуты официально обосновались во Внутренней Монголии в середине XVII в., приняв подданство маньчжурской династии Цин. Прибытие баргутов в Хулун-Буир проходило двумя разными маршрутами и в разное время, что явилось причиной образования двух этнических групп – хуушан барга и шинэ барга .

Новые баргуты представляют собой бурят-хоринцев, которые после закрытия русско-монгольской границы в 1727 г. по Буринскому трактату, не сумев воссоединиться со своими сородичами в России, остались на монгольской стороне [Нимаев, 1993, с. 163; 1998, с. 44], войдя в ведение халхаских ноёнов. Прожив в Халхе некоторое время, в 1735 г. они прибыли в Ху-лун-Буир, и маньчжурская администрация дала им название шинэ барга , т.е новые барга, в отличие от старожилов хуушан барга – старых баргутов.

Старые баргуты прибыли в Хулун-Буир в 1732 г., на два года раньше шинэ барга; до этого они проживали на территории провинции Хэйлунцзян. Они являются потомками средневековых баргутов, которые в XVII в. в связи с приходом русских казаков, оставили свою родину Баргуджин-Токум и оказались на северо-востоке Хулун-Буира. Возможно, что путь их перемещения пролегал через земли халхаского Цэцэн-хана в Монголии, откуда позже они прикочева- ли в Хулун-Буир [Меньшиков, 1917, с. 25]. Однако у самих старых баргутов существует несколько иное мнение, согласно которому они, в отличие от новых баргутов, не проходили хал-хаские территории, так как они сразу ушли на восток к реке Хара-Мурэн (Амур) и занимались там охотой и скотоводством. В этих местах они проживали совместно с дагурами, эвенками и солонами и впоследствии присоединились к Цинской империи [ПМА 1].

Баргуты, оказавшиеся близ Амура, оказались в эпицентре исторических событий. С середины 70-х гг. XVII века Цины начали агрессивные действия в Приамурье, направленные против русской колонизации края. Маньчжуры считали земли северо-востока своей собственностью, стремились за счет «ничейных» земель и русских владений в Приамурье расширить свои территории. Проникновение русских людей в Приамурье, их хозяйственное закрепление здесь, объясачивание местного населения грозили маньчжурам потерей влияния в крае, лишали их источников дальнейшего захвата пленных и поступления оттуда ценной пушнины. В XVII в. русская политика в крае была успешной и привлекала все большее число представителей местного населения к Русскому государству. Поэтому маньчжуры страшились, что по примеру дагурских и эвенкийских вождей, таких как Ган-тимур, Туйдохунь и Богонь, добровольно перешедших со своими людьми к русским, могли последовать другие племена и народы. В связи с этим маньчжуры практиковали политику привлечения и даже похищения людей в целях умножения числа живой силы в рядах своей армии [Мелихов, 1974, с. 96]. Поэтому вместе с дагурами и другими малочисленными коренными народностями Приамурья, баргуты были демобилизованы в ряды цинских отрядов. В этом качестве они участвовали в войне между маньчжурами и русскими за пограничный городок Албазин на Амуре.

Албазин (кит. 雅克萨, yǎkèsà; маньчж. Якса) являлся казачьей станицей и считался самым крупным поселением на востоке наряду с Нерчинском на Шилке [История Китая…1974, с. 184]. Маньчжурские войска вытесняли русских поселенцев с этих земель. Они всячески подстрекали отдельных представителей приамурских народностей выступать против русских.

Цинское правительство в 1684 г. отправило большое войско, оснащенное артиллерией, для захвата городка Албазин. В 1685 г. маньчжуры начали штурм. После однодневной осады жите- ли городка сдались и бежали в Нерчинск. Алба-зин был подожжен и после его разрушения маньчжурские войска ушли в крепость Хэйлунцзян. Небольшой гарнизон остался в крепости, а основные силы возвратились на территорию Мукдена [Мелихов, 1974, с. 170]. Вместе с цинскими войсками ушли баргуты, дагуры и солоны; они стали проживать близ г. Цицикар и его северо-западных окрестностей, называемых Бутха (Бутха орон) [ПМА 2], т.е. на территории Хэйлунцзянского наместничества.

После вхождения в состав Цинского государства баргуты привлекались наравне с монгольскими племенами Халхи и Внутренней Монголии в войне с Галдан Бошогто. Позднее, в период правления маньчжурского императора Юн Чжэна (1723-1735 гг.), при мобилизации крупных военных сил для формирования северного и западного фронтов против джунгарского Цэдэн-цэрэна был собран солон-дагурский отряд, включавший баргутов [Tubshinima, 1985, с. 86].

В 1689 г. по Нерчинскому договору была установлена граница между Китаем и Россией по реке Горбица, впадающей в Шилку, и по реке Аргунь. Его подписали от российской стороны боярин Головин Федор Алексеевич и с китайской – посол Сумгут с воеводой внутренней палаты Тумке-Камом [Русско-китайские…, 1958, с. 9-10]. По приказу цинского правительства на северной границе был образован караульносторожевой пост. Маньчжуры стали формировать военные части для охраны границы из состава малочисленных кочевых народов, проживавших в Бутхе.

В 1727 г. полководец Яамун в докладе императору сообщил об образовании гарнизона для охраны китайско-российской границы. Местом расположения приграничных пунктов был выбран Хулун-Буир, который, по его мнению, был наиболее выгоден в стратегическом плане [Sun-dui, 2004, с. 5]. К этому времени Хулун-Буир подчинялся командующему войсками Хэйлунцзянской провинции (носившему титул цзянь-цзюнь ) , которые специально командировались из Пекина и являлись чиновниками с особыми полномочиями .

Позднее, в 1734 г. Хулун-Буир получил статус фудутунства, т.е. военного округа с главным городом Хайлар, по-монгольски именуемым Амбань-хото, равно как и Бутха, Цицикар, Ай-гунь, Мэргэнь и Хулань [Непомнин, 2005, с. 658; Өлзий, 1999, с. 293].

В 30-е гг. XVIII в. цинское правительство начало формировать военные отряды из баргутов, дагуров, эвенков и ороченов для защиты госу- дарственных границ. Все они были зачислены в цинские войска по маньчжурскому военноадминистративному делению, согласно которому все кочевые племена были разбиты на знамена с правом кочевать только на определенном земельном участке, называемом хошун. Эти знаменные участки или хошуны управлялись угур-дами (ухерида – манчж.), т.е. полковниками 2-го класса 1-го разряда. Угурда являлись первыми помощниками фудутуна – губернатора области [Боржимский, 1915, с. 14-15].

В материалах под названием «35 параграфов, требующих включения в общий свод законов нашей местности» написано следующее: «На 10ом году правления маньчжурского императора Юн Чжэн (1732 год), 21 апреля Богдо-хану была подана бумага от амурского наместника Зурхая, в которой приводились причины, по которым необходимо разместить солонских солдат на Хулун-Буире: «…поблизости по реке Эргунэ проходит русская граница, с юго-западной стороны эта местность граничит с Халха-Монголией…

Поэтому я, Ваш раб, отправившись в Бутху, из тамошних людей соберу солонов – 1636 мужчин, дагуров – 730 мужчин, баргут – 275 мужчин, орочонов – 359 мужчин. Если оставить их жить самих по себе, то они сбегут, поэтому необходимо отправить с ними в Хулун-Буир детей, слабых или слишком малых по возрасту, а также стариков и больных, общим количеством 796 человек…

Расстояние от места их службы до Цицикара равно 780 с лишним газаров. Между ними нет населенных пунктов, поэтому на всем пути нужно установить десять небольших уртонов (ямов) для доставки к месту назначения постов с официальными письмами» [Tubshinima, 1985, с. 87-88].

Таким образом, в 1732 г. с земель Бутха были мобилизованы около 2 тысяч человек, не считая их семей. В общем количестве они составляли 3796 человек и были переселены в Хулун-Буир для несения пограничных обязанностей [там же].

Вся административная и военная организация, на которую опиралась цинская государственная власть, состояла из крупных военных соединений, так называемых «Восьми знамён» (кит. 八旗,bāqí), сформированных главным образом из маньчжуров, но включавших в себя монгольские и китайские войска. Восемь знамен были сформированы в XVII в. Нурхаци – основателем династии Цин, – который реформировал маньчжурские вооружённые силы и ввел адми- нистративную систему для управления армией и своим народом [Кузнецов, 1985, с. 10].

Согласно установленному им порядку, боевая часть из 300 воинов называлась ниру / нюру (кит. 牛彔, niúlù; маньчж. нюру чжаньгинь ; рус. большая стрела ), пять нюру составляли чалэ (кит. 甲喇, jiǎla; рус. отделение (полк) ), пять чалэ составляли гуза (кит. 固山, маньчж. гусай ; рус. флаг (знаменный) ), два гуза составляли знамя.

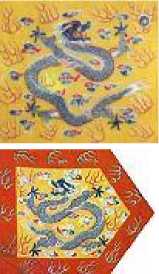

«Восьмизнамённые» войска делились по цветам знамени (приложение 1), они были закалёнными в боях, хорошо вооружённой дисциплинированной армией, всегда готовой к выступлению. «Знамённая» система строилась на объединении военного и гражданского начал, поэтому нюру была одновременно и административно-территориальной единицей. Начальник войскового нюру был управителем территориального нюру, и подчиненные ему воины были из его клана и жили на управляемой им территории. Система знамен и нюру была чрезвычайно удачной формой организации: из захваченных или присоединенных племен создавались новые нюру, включаемые в одно из знамен. Эта нюру возглавлялась, как правило, вождем или старейшиной племени или рода. Все покоренные полностью приобретали с этих пор права и привилегии «коренного» населения [Мелихов, 1974, с. 37]. Войска цинов делились на маньчжурские, которые имели зеленое знамя лу-ин-бинь , монгольские и китайские знамена [Бичурин, 1840, с. 28].

Баргутские племена, вошедшие в состав Цин-ской империи, были включены в систему восьми маньчжурских военных организаций и переданы под управление хара-мурэнского (амурского) цзянь-цзюна (полководца) Яамуна. Прибыв в Хулун-Буир в 1734 г., они образовали 2 хошуна, составлявшие вместе с 6 солонскими 8 хошунов, которые делились на два крыла – западное и восточное – и управлялись угурдами [Suveng, 2002, с. 15-16]. Ответственным за восточный фланг был назначен Табахан, а за западный – Булбунче. Им были назначены два писаря и выданы административные печати. Командирская печать должна была находиться у Булбунче. Следует особо обратить внимание на факт отливки официальных печатей – акт, имевший в Цинском Китае чрезвычайно важное значение. Вручение печатей означало официальное назначение лиц на занимаемые должности, предоставление им отныне всех полномочий, а также внесение в цинскую табель о рангах [Мелихов,

1974, с. 171]. Командирами восьми хошунов были назначены следующие люди: Тувалдур, Абишиг, Мангута, Буруг, Либшилту, Татунге и Арбица [Tubshinima, 1985, с. 88].

Каждый хошун имел свое знамя установленного цвета и по цвету своего знамени отличался от другого хошуна в разговорах и письмах. Каждому корпусу присвоили флаг; старым баргу-там, хошуны которых именовались еще и чип-чинскими, вручили белое знамя с каймой хүбэтэ цагаан и сплошное синее бүхүли хухэ [Боржим-ский, 1915, с. 16; Tubshinima, 1985, с. 89].

По приказу правительства каждому солдату было необходимо выдать 1 лук, 1 меч, 30 стрел обычных и 5 стрел с коротким наконечником. А наместники Табахан и Булбунче должны были научить солдат стрелять из лука и ружья и обучить другим боевым действиям. Каждому солдату на пропитание выдавали какое-то количество домашнего скота. Командиру по приказу выдавали 10 коней, 10 коров, 80 овец; его помощнику – 8 коней, 8 коров, 60 овец; сомонному управителю – 7 коней, 7 коров, 50 овец; младшему офицеру роты – 6 коней, 6 коров, 40 овец; простым солдатам – 5 кобылиц, 3 коровы, 30 овец; писарям – столько же, сколько и младшим ротным офицерам. Также полагалось выплачивать командному составу провиант риса, и рядовому составу выдавать ежемесячно по 1 лану (50 г) серебра для починки обмундирования [Tubshi-nima, 1985, с. 87-89].

Несмотря на привлечение всех людских ресурсов, в Хулун-Буире наблюдалась нехватка военнослужащих. Поэтому в 1734 г. для несения охранной службы на границе цины переселили хоринцев из Халхи. Так как в Хулун-Буире уже находились баргуты, прибывшие туда в 1732 г., то есть на два года ранее, то маньчжурская администрация дала им имя старые баргуты (хуу-чин барга) , а вновь прибывшим хоринцам – новые баргуты ( шинэ барга) .

Приход монголо-бурят из Халхи в Хулун-Буир был не первым. Когда в 1688 г. войско семи халхаских хошунов было разгромлено джунгарским Галдан-ханом, в 1689 г. группа бурят-монголов, которые именовались «баргут», соединившись с халха, спешно откочевала во Внутреннюю Монголию и оказалась в Цицика-ре. Цинские наместники сообщили об этом правительству и получили приказ о расселении их в районе Мукдена (Фэн Диян).

В официальных документах указано: «На 31м году правления Энх Амгалана (1692 год) наместником Фэн Дияна было доведено до сведения Министерства военных дел то, что баргуты не имели с собой ни имущества, ни скота. … Если оказать им помощь сейчас, то в дальнейшем это принесет выгоду. Нужно переправить их со скотом в Синьцзян (Мукден), там наместник распределит их по сомонам и предупредит власти, чтобы нашли им жилье» [Tubshinima, 1985, с. 141]. Тогда же в 1692 г. их распределили на семь баргу-бурятских сомонов и расселили по семи городам и сомонам, в каждом из которых был свой управитель. Семь баргутских со-монов распределили по городам: Хай Юван, Лиюу Юван, Фэн Хуван Чен, Шун Юу, Фу Джэу, Шу Ян. В каждом городе баргуты несли воинские повинности. Когда в 1696 г. цинское правительство, мобилизовав войска, одержало победу над Галданом, халхасцы стали возвращаться обратно на свои родные кочевья, вместе с ними последовали и баргу-буряты.

В 1734 г. монголо-буряты, проживавшие в хошунах бэйсэ Ванжила, бэйсэ Жанчипдоржи, вана Доржияла и засага Шагдуржаба в аймаке Цэцэн-хана, не ужившись с монгольскими ноё-нами, приняли решение вновь откочевать в Ху-лун-Буир и в 1734 г. прибыли туда. Их предводителями были ноёны Цэрэн и Дугар. Некоторые из них приняли решение остаться в Цэцэн-хановском аймаке, и сейчас они представляют собой баргутов Монголии [Tubshinima, 1985, c. 97].

Таким образом, баргу-буряты ушли в середине XVIII в. из-под гнета халхаских засаков и тайджей, которые третировали их как пришлых людей и облагали более высокими налогами и пошлинами. Перекочевав в плодородные хулун-буирские земли, они образовали 8 новобаргут-ских хошунов, расселенных по принципу «восьмизнамённой организации».

Хошуны шинэ барга делились на западное и восточное крыло; командующими были назначены Цэрэн (командир западного крыла) и Ду-гар (восточного крыла). Эти хошуны именовались по цветам знамен: 1) Шулуун Шара, т.е. желтое знамя; 2) Шулуун Улаан , т.е. красное знамя; 3) Хубэтэ Хухэ , т.е. синее с каймой; 4) Хубэтэ Улаан , т.е. красное с каймой; 5) Хубэтэ Шара , т.е. желтое с каймой; 6) Шулуун Цагаан , т.е. чисто белое; 7) Хубэтэ Цагаан , т.е. белое с каймой; 8) Шулуун Хухэ , т.е чисто синее знамя [Suveng, 2004, с.22 ].

В материалах источника «35 параграфов, которые следует включить в главный свод законов нашей страны» записан приказ организовать войско из состава новых баргутов, наподобие солонского. Согласно документу, из 2984 мужчин было отобрано 2400 человек, которых поде- лили на 48 рот. В каждой роте имелось 6 младших офицеров и 54 командира взвода. Были назначены главнокомандующие каждого крыла, помощники командира во главе эскадронов, где каждый эскадрон состоял из пяти рот. Как это было принято в восьми солонских хошунах, командиры должны были нести караульную службу и повышать общую военную подготовку [Tubshinima, 1985, c. 93].

Так как баргуты перекочевали в Хулун-Буир для охраны границы и несли караульную службу, они жили в установленных приграничных местах попеременно вместе со своими семьями. Было сформировано12 внешних караулов для защиты границы: Чагаан уула, Сугэдэй, Абагай-та, Мункэ Шили, Эрдэний толгой, Батар хошун, Хухэ добо, Баясхалантуу ундэр, Оюулгачи, Баян зурхэ, Субэр булаг, Зуртэй и Галуута харуул [Өлзий, 2009, с. 51; Suveng, 2004, с. 21].

Всего в Хулун-Буире насчитывалось 17 хо-шунов – 6 солонских, 2 старобаргутских, 1 олёт-ский и 8 хошунов новых баргутов (приложение 2).

Баргутские войска Хулун-Буира считались наилучшими из провинциальных войск Китая и несли по указаниям Пекинского правительства тяжелую службу по подавлению мятежей. Все это являлось сутью политики Цинского государства: «подавлять чужеземцев руками чужеземцев». Например, в 1755 г. для подавления восстания ойратов, няньцзуней, хотонов на северо-западе страны, при подавлении Тайпинского восстания (1850-1864 гг.), во время усмирения дунган в 1872 г., в 1900 г. во время боксерского восстания были использованы войска баргутов, солонов, дагуров, орчонов из восьми солонских хошунов [Боржимский, 1915, с.18].

Выдающиеся боевые качества хулунбуирское войско приобрело благодаря постоянному пре- быванию под знаменами и участию в ежегодных общих смотрах в Хайларе, перед которыми они тренировались и представали в лучшем виде. Как отмечает Боржимский, они существовали далеко не номинально, как это целыми столетиями наблюдалось в провинциях Китая, в Монголии и в особенности в Халхе. Они были действительно закаленными солдатами, с одним лишь недостатком – отсутствием современного оружия [там же, с. 19].

Баргуты входили в состав восьмизнамённой военно-административной организации, которая регулировала все экономические, социальные, политические сферы общества вплоть до 1911 г. В 1912 г., когда Внутренняя Монголия административно вошла в состав Китая, несмотря на попытки присоединения к Внешней Монголии, знамена были расформированы, и хошуны приобрели статус самостоятельных административных единиц.

Образование двух баргутских хошунов в рамках «восьми знамен», вероятно, было связано с тем, что цины использовали политику «подавляй варваров руками варваров» и предварительно дробили общность изнутри на части, затем всячески разжигали межнациональную вражду. Так, например, между новыми баргутами и халха-монголами неоднократно провоцировался конфликт на почве раздела пастбищ [Tubshinima, 1985, с. 107].

В середине XVII в., поселившись вблизи, но в разных хошунах, на просторных плодородных землях Хулун-Буира, баргуты – как старые, так и новые, – получили возможность заниматься скотоводством, развивать производство. Земли их проживания до сих пор именуются Баян Бар-гын тала, т.е. «богатая равнина баргутов».

Приложение 1

Список знамен

Русский

Маньчжурский

Монгольский

Китайский

Чисто жёлтое знамя gulu suwayan i gūsa Шүлүүн Шар Хошуу

Жёлтое с каймой знамя

kubuhe suwayan i gūsa Хөвөөт Шар Хошуу

Стяг

正黃旗 zhèng huáng qí

鑲黃旗 xiāng huáng qí

Чисто белое знамя gulu šanggiyan i gūsa

Шүлүүн Цагаан Хошуу 正白旗 zhèng bái qí

Белое с каймой знамя

kubuhe šanggiyan i gūsa Хөвөөт Цагаан Хошуу

Чисто красное знамя

gulu fulgiyan i gūsa

Шүлүүн Улаан Хошуу

Красное с каймой знамя

kubuhe fulgiyan i gūsa Хөвөөт Улаан Хошуу

Чисто синее знамя gulu lamun i gūsa

Шүлүүн Хөх Хошуу

Синее с каймой знамя

kubuhe lamun i gūsa Хөвөөт Хөх Хошуу

鑲白旗 xiāng bái qí

正紅旗 zhèng hóng qí

鑲紅旗 xiāng hóng qí

正藍旗 zhèng lán qí

鑲藍旗 xiāng lán qí

[]