Военные походы у древних Майя: организация и логистика

Автор: Сафронов А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

Эта статья посвящена исследованию войны и организации военных кампаний древней майи в позднеклассический период (VII и VIII вв. Н.э.). Под влиянием так называемой «теократической концепции», которая сложилась в 1930-х и 1940-х годах и описала древнюю майю как по существу мирную культуру, в конце прошлого века майя по-прежнему рассматривали как общество, которая была на низком уровне развития и которая проводила короткие военные кампании. Это ясно видно, используя несколько примеров военных кампаний (в 744 году в Центральном Петене, борьба за достижение господства на левом берегу реки Усу-масинта в пятидесятые и восьмидесятые годы девяностых годов VII века и кампании, проводимые правитель города Яхчилан в 790-е годы), что силы майя были собраны с использованием сложной структуры. Организация военных кампаний может занять много времени (более одного месяца), и кампании не ограничивались одной битвой, которая была бы записана в иероглифических надписях, но включала в себя широкую серию событий.

Майя, доколумбова америка, мезоамерика, военное дело, коммуникации, гис, раннее государство, номовое государство, петен, усумасинта, тикаль, наранхо, йашчилан, паленке, пьедрас-неграс

Короткий адрес: https://sciup.org/14328584

IDR: 14328584

Текст научной статьи Военные походы у древних Майя: организация и логистика

Исследование проблемы военного дела древних майя имеет свою специфику, обусловленную развитием историографии в первой половине XX в. Определяю- щее значение в данный период имело господство в научных трудах так называемой «теократической концепции». Ее основные положения были разработаны еще в 1920-е гг. исследователем культуры майя, археологом Сильваниусом Морли. В основе концепции лежала проведенная им классификация известных на тот момент археологических памятников майя, согласно которой область майя была поделена на несколько независимых городов-государств, объединенных в некие подобия конфедераций, каковых он выделил четыре – с центрами в Тикале, Копане, Йашчилане–Пьедрас-Неграс и Тонине (Morley, 1920. P. 440–441; 1937–1938. P. 247–250; 1947. P. 160). Но помимо этого C. Морли пришел к выводу о специфическом характере цивилизации майя в целом, особенностью которой являлось отсутствие военных конфликтов и особой роли религии, а именно концентрации власти в руках жрецов. Поскольку в целом в науке того времени преобладала идея об изолированности цивилизации майя от других культур Центральной Америки и она не рассматривалась как составная часть единой мезоамериканской цивилизации, то, по мнению Морли, это предопределило отсутствие у майя системы политического контроля, т. е. войск и навыков военного дела (Morley, Brainerd, 1956. P. 144–146).

Предположения С. Морли, не в последнюю очередь благодаря его авторитету в научных кругах, были переняты другим исследователями культуры майя и заняли прочное место в историографии середины XX в. В результате в научной литературе закрепилась точка зрения, что цивилизация майя не обладала сложной экономической структурой, была основана на простом подсечно-огневом земледелии, являлась теократическим обществом без войн, управляемым мудрыми жрецами-астрономами; у майя не существовало городов, поскольку известные в тот момент археологические памятники воспринимались лишь как ритуальные центры, а население жило в небольших деревнях. Также культура майя не использовала развитую систему письменности, поскольку найденные на монументах иероглифические знаки были предназначены исключительно для календарно-астрономических расчетов и выражали не речь, а абстрактные понятия. Поэтому на долгие годы в представлении обывателей утвердилось мнение, что у древних майя якобы сложилось совершенное мирное теократическое общество, абсолютно не знавшее войны. Упадок классической культуры майя Морли связывал с так называемым «тольтекским завоеванием», т. е. нападением на мирную культуру центрально-мексиканских завоевателей, обладавших навыками военного дела, и созданием воинственной «Новой империи» с центром в Чичен-Ице ( Morley , 1938).

Наиболее ярко «теократическая концепция» проявилась в трудах виднейшего исследователя культуры майя 30–70-х гг. XX в. сэра Джона Сиднея Эрика Томпсона. Создатель крупнейшей научной школы того периода развил идеи С. Морли и полностью исключил существование крупномасштабных военных конфликтов у майя в классический период. Редкие столкновения, которые фиксировались на монументальных памятниках, где изображались правители и знать майя с оружием в руках, по его мнению, носили больше ритуальный характер, нежели преследовали реальную выгоду ( Thompson , 1954. P. 81).

Первый удар по позициям теократической концепции был нанесен в 1946 г., когда на небольшом городище Бонампак (Чьяпас, Мексика) в одном из храмов

(Храм I, Комната 2) американский фотограф Джайл Хили обнаружил настенные росписи, датируемые концом VIII в.; на них была изображена масштабная батальная сцена, включающая более 100 фигур воинов, сражающихся между собой ( Miller , 1986. P. 96–112). Более того, батальная сцена логически продолжалась триумфальной сценой, расположенной на противоположной стене комнаты, на которой правитель Бонампака в окружении своих приближенных праздновал победу. Событие сопровождалось принесением в жертву захваченных в войне пленников, которые были изображены под правителем (Ibid. P. 105–111). Впоследствии Томпсон вынужден был признать существование у древних майя навыков военного дела, но всячески стремился умалить его значение в развитии культуры и утверждал, что бонампакские фрески лишь отражают разновидности ритуальных церемоний майя, связанных с войной ( Thompson , 1959. P. 120–125).

Далее, в 1960-е гг., американская исследовательница русского происхождения Татьяна Проскурякова провела анализ монументальных памятников Пьед-рас-Неграс в рамках археологического проекта Музея Пибоди. На основании изучения дат и встречаемости отдельных иероглифических блоков (глаголов, означающих рождение, воцарение и смерть) в текстах на группе стел из Пьед-рас-Неграс она предположила, что эти монументальные памятники описывают историю последовательного правления семи представителей царской династии города между 603 и 781 гг. Более того, в надписях некоторых городищ, в частности Йашчилана и Пьедрас-Неграс, Проскуряковой удалось выделить иероглифические блоки, которые, по ее мнению, соответствовали династическим именам ( Proskouriakoff , 1960; 1963; 1964). Таким образом впервые была обоснована идея о существовании у классических майя наследственной элиты, активно участвовавшей в военно-политической борьбе, детали которой впоследствии стали проявляться с изучением все новых текстов из разных городищ майя.

Наконец, новые археологические исследования также опровергли идеи Морли и Томпсона. Американский археолог Дэвид Вебстер во второй половине 1960-х – начале 1970-х гг. занимался раскопками городища Бекан (Кампече, Мексика), где еще в 1930-е гг. были открыты предположительно остатки оборонительных валов. В результате работ Вебстер зафиксировал масштабные укрепления, состоявшие из вала и рва, целиком окружавшие церемониальную часть городища. Протяженность вала составляла 1890 м, он окружает площадь в 0,2 км2. Максимальная высота укреплений от дна рва до гребня вала достигает 11,6 м, а общая ширина укреплений – 30 м (самые большие размеры из всех майяских фортификационных сооружений схожей конструкции) ( Webster , 1976. P. 99, 100). По гребню вала, возможно, проходил деревянный палисад. В укреплениях было устроено семь проходов, располагавшихся равномерно по всему периметру защитной линии. Проходы выполняли функцию ворот, к каждому из них через ров подводила насыпь. Длина насыпей колеблется от 12 до 18 м, ширина – 3,5–4,5 м. Четыре из семи проходов были перегорожены каменными стенками высотой от 4,8 до 6 м, препятствовавшими проходу внутрь (Ibid. P. 90).

Эти грандиозные укрепления были возведены в период между II и IV вв. (Ibid. P. 3, 4, 87, 103), т. е. являются самыми ранними оборонительными сооружения майя классического периода из обнаруженных к настоящему времени. На протяжении нескольких веков укрепления перестраивались и расширялись и в VII–VIII вв. приобрели законченную форму, просуществовавшую до раннего постклассического периода (XI–XII вв.), когда город был полностью покинут жителями. Затем аналогичные по конструкции укрепления были обнаружены в Тикале, где система валов защищала городскую округу площадью около 120 км2 (Pulestone, Callender, 1967), и во многих других городищах протоклассического (Тинталь, Сиваль), классического (Дос-Пилас, Агуатека, Калакмуль, Рио-Асуль, Кинель, Наачтун, Кохунлич, Йокоп и др.), терминального классического (Чи-чен-Ица, Эк-Балам, Ушмаль, Эцна) и постклассического (Майяпан, Кука, Чак-чоб, Тулум, Цонот-Аке, Аке, Ичпатун, Шкарет, Шельха и др.) периодов. Таким образом, в конце 1970-х гг. стала очевидна важная роль военного дела в жизни древних майя на протяжении всего периода существования их древней культуры.

Дэвид Вебстер опубликовал серию работ ( Webster , 1975; 1977; 1999), в которых подверг резкой критике «теократическую концепцию» и обосновал огромное значение различных аспектов военного дела в развитии культуры майя в классический период. Его точка зрения на рубеже XX–XXI вв. была поддержана специалистами по эпиграфике майя. Активная работа с письменными данными, ведущаяся на протяжении последних 25 лет, показала, что военные столкновения в той или иной части области майя в I тыс. н. э. происходили практически постоянно. Между III и IX вв. отмечено лишь несколько периодов относительного затишья продолжительностью не более 10–15 лет, когда не отмечено каких-либо конфликтов. Благодаря масштабным завоеваниям некоторые политические центры (Калакмуль, Тикаль, Наранхо, Караколь, Дос-Пилас, Паленке, Йашчилан, Пьедрас-Неграс и некоторые другие) создали вокруг себя обширные государственные образования, претендовавшие на локальную и региональную гегемонию ( Houston , 1993; Martin, Grube , 1995; 2000; Беляев , 2002; Сафронов , 2002). Таким образом, в настоящее время не подвергается сомнению факт владения древними майя навыками военного дела и повсеместного применения этих навыков на протяжении всей своей истории вплоть до эпохи конкисты.

Тем не менее, в научной литературе еще сохранился ряд стереотипов во взглядах на характер развития военного дела у древних майя, во многом обусловленных отголосками «теократической концепции». В частности, это касается проблемы продолжительности военных конфликтов и дальности военных походов. Поскольку победные иероглифические тексты сообщают преимущественно о войнах между соседними политическими центрами, находящимися на относительно небольшом расстоянии друг от друга, и фиксируют конкретную дату события (захват города, пленение противника, бегство от врага и т. п.), то у ряда исследователей сложилась идея о скоротечности войн у майя (т. н. «войны одного дня»). То есть война, даже если она преследовала особые политические и экономические цели, проходила в считанные дни, в нее была вовлечена лишь узкая группа элиты, войны велись силами небольших профессиональных отрядов численностью не более нескольких сотен воинов. Подобной точки зрения придерживается, в том числе, и известный специалист по военному делу Мезоамерики Росс Хэссиг (Hassig, 1992. P. 71–81), который впервые рассмотрел в своем эпохальном труде «Война и общество древней Мезоамерики» (Hassig, 1992) военное дело майя в контексте Мезоамериканской цивилизации. Сравнив характерные особенности военного дела у майя и обществ Центральной Мексики (Теотиуакан, сапотеки, тольтеки, ацтеки), Хэссиг пришел к выводу о более высоком уровне развития военного дела в центральных регионах Мезоамерики, нежели в области майя, и указал на полное отсутствие экспансионистских тенденций у последних (Hassig, 1992. P. 171–179). По его мнению, доказательством этого служит отсутствие у майя крупных государств, подобных Теотиуакану и Ацтекской державе.

Попробуем оспорить эту точку зрения, рассмотрев несколько примеров военных столкновений в области майя в поздний классический период (VII–VIII вв.), известных по письменным источникам. Мы ставим целью определить на их примере: насколько продолжительными были военные походы у древних майя, какие цели они преследовали, какую географию охватывали, каков был состав войска. Существенную помощь в данном исследовании нам окажет применение методов пространственного анализа ГИС для реконструкции вероятных коммуникационных путей с учетом рельефа местности, по которой осуществлялись военные походы.

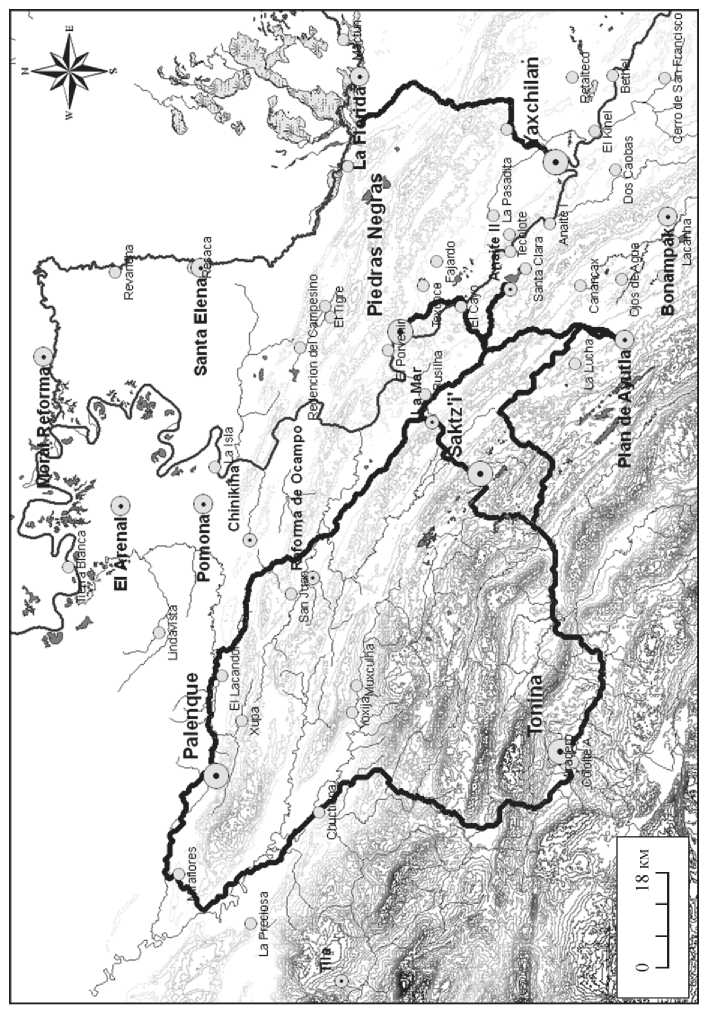

Прежде всего, при анализе проблемы логистики военных походов майя следует учитывать тот факт, что в Мезоамериканской цивилизации, как, впрочем, и во всей доколумбовой Америке, коммуникация осуществлялась либо пешим ходом, либо водным транспортом (по причине отсутствия тягловых животных и колесных транспортных средств). В области майя (рис. 1) передвижение водным транспортом было возможно либо по морю вдоль побережья Юкатана, либо по нескольким крупным судоходным рекам: на западе по Усумасинте, Сан-Педро-Мартир и Лакантуну; на юге – по Пасьон и Салинас, на востоке – по рекам Ондо, Белиз и Мотагуа. Таким образом, основная часть коммуникации в низменностях майя осуществлялась по сухопутным путям. Росс Хассиг на основе изучения военных кампаний ацтеков определил, что дистанция, которую преодолевали отряды ацтекских воинов за световой день, равнялась приблизительно 32 км по ровной дороге и 19 км по пересеченной местности ( Hassig , 1995. P. 66–70). Мы можем предположить, что скорость передвижения войск майя была аналогичной.

Один из хрестоматийных примеров скоротечных походов майя относится к середине VIII в. и является эпизодом военно-политической борьбы в Центральном Петене. Из надписи на деревянной притолоке 2 храма IV в Тикале мы узнаем о войне между Тикалем (царство Куку’ль) и Наранхо (царство Саиль) в 744 г. Один их фрагментов текста сообщает, что 7 февраля 744 г.2 царь Куку’ля Йик’ин-Чан-К’авиль (734–746> гг.) спустился (очевидно, с войском) из места, именуемого Сакник…ль (один их храмов Тикаля), и в тот же день прибыл в место Тубаль. А на следующий день, 8 февраля 744 г., покинув Тубаль, дошел до города Вакчабналь (древнее название Наранхо) и разгромил его ( Сафронов , 2012б. С. 209, 210). Таким образом, поход от Тикаля до Наранхо и сражение заняли всего два дня.

Прямая дистанция от Тикаля до Наранхо составляет около 40 км. Однако согласно нашим расчетам кратчайшего пути с учетом рельефа (выполнен-

Рис. 1. Область археологической культуры майя ным в программном комплексе ArcGis 9.0 на основе ДДЗ ASTER GDEM), наиболее удобная дорога от Тикаля до Наранхо несколько длиннее – чуть более 50 км (Сафронов, 2012б. С. 211–214), т. е. это дистанция двухдневного перехода. Мы можем предположить, что данный поход, с учетом возвращения назад, мог длиться 5–6 дней. Примечательно, что на стеле 5 из Тикаля, которая была установлена 14 июля 744 г., т. е. через 128 дней после победы, Тикаль, вернее, один из его храмовых комплексов, именуемый Сакник^ль, является конечной точкой похода Йик’ин-Чан-К’авиля (Там же. С. 210). В тексте не упоминаются какие-либо другие события похода, т. е. нет никаких оснований полагать, что его длительность превышала одну неделю. Поскольку речь идет о победе одного из наиболее крупных царств майя классического периода с центром в городище Тикаль, то может действительно сложиться впечатление о том, что политические центры майя воевали, прежде всего, со своими ближайшими соседями и военные мероприятия были скоротечны. Однако многочисленные данные из других регионов майя заставляют усомниться в этой точке зрения.

Например, рубеж VII–VIII вв. в Западных областях низменностей майя стал временем столкновений между двумя царствами – Баакаль (с центром в археологическом городище Паленке) и Попо’ (с центром в городище Тонина в долине Окосинго). В частности, в надписи на панели из Храма XVII в Паленке упоминается, что 12 сентября 687 г. царь Баакаля К’ихнич-К’ан-Бах-лам II вторгся в землю (столицу) царя Попо’ и пленил его ( Martin, Grube , 2000. P. 181). Затем, спустя 5 лет, 7 октября 692 г., новый царь Попо’ – К’ихнич-Баакналь-Чаак – в свою очередь вторгся в царство Баакаль, разгромил его и пленил баакальского военачальника по имени К’авииль-Мо’ ( Miller, Martin , 2004. P. 85). Отметим, что этому предшествовал почти полуторалетний период военных столкновений за господство над левобережьем бассейна Верхней Усумасинты, когда К’ихнич-К’ан-Бахлам II осуществил поход (или серию походов) в область, расположенную к югу от городища Пьедрас-Неграс, захватив область Пе’туун (Ла-Мар), царство Ак’е (вероятно, городище План-де-Айут-ла), царство Анайте (городище Анайте II) и неизвестную область Кало’ ( Сафронов , 2012а. С. 181–183). Причем об этих завоеваниях Баакаля известно по текстам из Тонины, где описываются победы К’ихнич-Баакналь-Чаака в конце 692 – начале 693 г., в том числе пленения нескольких ставленников баакаль-ского царя, которых тот, очевидно, утвердил во власти в захваченных землях полутора годами ранее (Там же. С. 183–185).

Однако это не стало концом военных конфликтов. Успехи царя Попо’ в левобережье Усумасинты в начале 693 г. спровоцировали конфликт между, с одной стороны, небольшими царствами Пе’туун и Ак’е, которые после поражения попали в сферу влияния Попо’, а с другой – крупным царством Сакц’и, расположенным где-то к востоку от Тонины, у северо-восточных склонов Чьяпасского нагорья. Сакц’и, являясь давним союзником Баакаля, по крайней мере, с начала VII в., в конце столетия всерьез претендовало на локальную гегемонию, и появление в регионе войск царства Попо’ и вассально зависимых от него территорий лишь вызвало новую волну конфликтов. Судя по надписям на монументах неизвестного происхождения – так называемых «Денверской» и «Брюссельской»

панелях3, – в апреле 693 г. царь Сакц’и К’аб-Чанте’ отбил завоеванные ранее К’ихнич-Баакналь-Чааком царства Пе’туун и Ак’е, сделав их своими вассалами ( Сафронов , 2012а. С. 177–180, 188). Причем, судя по косвенным данным, через несколько лет, около 700–702 гг., произошла новая война между Попо’ и Сакц’и, в которой победу одержал царь Попо’ К’ихнич-Баакналь-Чаак. Он вновь захватил Ак’е, и утвердил на троне своего ставленника (Там же. С. 189).

А в 711 г. войска Попо’ под предводительством следующего царя, К’ихнич-«JGU»4-К’ахк’а, вновь совершили поход в Паленке. В результате 30 августа 711 г. была разгромлена столица Баакаля и его царь К’ан-Хой-Читам был взят в плен ( Martin, Grube , 2000. P. 184).

Помимо этого, начальная часть текста на «Денверской» панели сообщает о некоем событии, в котором участвовал царь Йокиба/К’ихна (царство с центром в городище Пьедрас-Неграс) К’ихнич-Йональ-Ахк II, произошедшем 13 февраля 688 г., и логически оно предшествовало войне Сакц’и против Ак’е и Пе’тууна ( Сафронов , 2012а. С. 189). Вероятно, речь идет о еще одной войне, в которой победу одержал царь Сакц’и. Здесь надо отметить, что исследуемый нами регион традиционно являлся сферой влияния Пьедрас-Неграс, царство Ак’е вошло в сферу влияния еще в начале VI в., а Пе’туун появился как пограничный укрепленный пункт на южных рубежах царства Йокиб ( Беляeв, Сафронов , 2004. С. 124). А с учетом того, что в 690-е гг. борьбу за контроль над этой областью вели Баакаль, Попо’ и Сакц’и, можно сделать предположение, что Йокиб в этот период утерял власть над своими вассалами и рядом приграничных областей.

Таким образом, становится очевидным, что в период между 687 и 693 гг. область левобережья Усумасинты становится ареной ожесточенной борьбы. За 6 лет цари 4 крупных и 3–4 мелких царств провели по меньшей мере 6–7 масштабных военных кампаний, в некоторых из них отмечено по нескольку сражений. Общая площадь региона левобережья Усумасинты (полигон между городищами Паленке, Тонина, Пьедрас-Неграс и План-де Айутла), который охватили военные действия, составляет около 7000 км2.

В среде ГИС мы провели вычисления кратчайшего пути (выполнено в программном комплексе AcrGis 9.0 на основе ДДЗ ASTER GDEM) между основными политическим центрами области с учетом рельефа местности (рис. 2). Причем, реконструкция коммуникационных путей была сделана лишь для тех случаев, когда в упоминаниях военных конфликтов точно указаны начальная и конечная точки похода. С учетом того, что предгорья Чьяпаса представляют собой довольно пересеченную местность, скорость передвижения здесь, даже при наличии гипотетически существовавших дорог и троп, будет составлять минимальные показатели, рассчитанные Хэссигом, т. е. порядка 19–25 км в сутки (примем в качестве среднего показателя 20 км в сутки). Единственной проблемой является локализация царства Сакц’и, поскольку до сих пор оно не может

Рис. 2. Регион Западных низменностей майя и реконструированные пути военных походов

Таблица 1

Суммируя данные таблицы, мы можем заключить, что длительность походов в рамках описываемых периода и области дает совершенно неоднородную картину. Если речь идет о походах из Пьедрас-Неграс (688 г.), Ла-Мара или План-де-Айут-лы (693 г.) в Сакц’и, то их длительность, скорее всего, не превышала 1 недели. В случае организации походов из Паленке (690 г.) или Тонины (692–693, 702 гг.) в район Сакц’и, План-де-Айутлы и Ла-Мара, их длительность возрастала минимум до 2 недель. А, например, в случае осуществления походов между Паленке и Тониной (687, 692, 711 гг.) или Паленке и Анайте II (690 г.) длительность похода могла составлять от 3 недель до 1 месяца.

Было бы не совсем правильным полагать, что походы древних майя представляли собой наиболее быстрое перемещение от пункта А до пункта Б, сражение и столь же поспешное возвращение в пункт А. Интересные данные в этом отношении предоставляет надпись на иероглифической лестнице 5 из Йашчи-лана. Сама лестница (одна ступень длиной почти 3 м) была установлена в самом начале IX в. и посвящена военным успехам предпоследнего известного царя Па’чана (царство с центром в городище Йашчилан) Ицамнах-Балама IV в период 796–800 гг. ( Сафронов , 2002). В свете нашего исследования особенно занимательной выглядит начальная часть надписи, в которой упоминается война против небольшого царства Намаан. Это царство, впервые отмеченное в надписях Дэвидом Стюартом, было отождествлено им с городищем Ла-Флорида, расположенным в 40 км к северу от Йашчилана. Многочисленные надписи из области Верхней Усумасинты свидетельствуют, что в конце VII–VIII в. Намаан находился в сфере влияния Пьедрас-Неграс ( Lópes , 2003; Сафронов , 2004).

Расчет кратчайшего пути от Йашчилана до Ла-Флориды с учетом рельефа местности показывает, что протяженность наиболее удобной дороги составляла порядка 69 км, т. е. дистанцию трехдневного перехода. В связи с этим следовало бы ожидать, что в случае войны поход из Йашчилана к Ла-Флориде и обратно занял бы не более 1 недели. Однако надпись на иероглифической лестнице 5 свидетельствует о совершенно иной ситуации. В начале сохранившейся части надписи (первые 35 блоков текста, к сожалению, утеряны) приводится титулатура царя Па’чана, в которой он под датой 21 июня 796 г. назван «хозяином человека из Намаана Ах-Бахлам-Чока», т. е. до этого момента, вероятно, уже произошел один конфликт между Па’чаном и Намааном ( Сафронов , 2002. С. 205, 206), и присутствие этого титула в тексте предваряло описание новой войны. Далее происходит следующее: спустя полгода, 17 декабря 796 г., Ицамнах-Бахлам IV совершает обряд высверливания огня и в тот же день в битве захватывает некоего человека по имени …ах-Суц, носившего титул к’усу’б . Кем он был, точно не известно, но, вероятно, был как-то связан с царством Намаан, поскольку буквально через 12 дней, 29 декабря 796 г., Ицамнах-Бахлам IV захватывает уже самого «священного царя Намаана», носившего титул «хозяин Ах-Йалана», и почти сразу, через 5 дней, 3 января 797 г., происходит еще одно сражение, в котором в плен к па’чанскому царю попадает некий человек, имя которого, к сожалению, не сохранилось (Там же. С. 206, 207).

Без сомнения, все три эпизода имеют отношение к войне с Намааном и происходили в области между Йашчиланом и Ла-Флоридой. Об этом говорит хронологическая близость событий, а также тот факт, что следующая война Ицамнах-Бахлама IV произошла только спустя 1,5 года, в августе 798 г. (Там же. С. 207). Возможно, что некто к’усу’б …ах-Суц, который мог происходить из какого-то небольшого царства в Центральных низменностях – Хишвиц, Ица или Ик’а ( Safronov , 2005. P. 54), в декабре 796 г. как союзник Намаана предпринял попытку нападения на Па’чан, которая была отбита Ицамнах-Ба-хламом. При этом факт проведения перед сражением ритуала высверливания огня свидетельствует о том, что нападение не было внезапным и па’чанские войска находились в полной готовности. Затем па’чанское войско, получив передышку, вступило в конфликт с Намааном и провело в короткий срок 2 сражения с небольшой паузой между ними. Скорее всего, это происходило уже на чужой территории, и войску Ицамнах-Бахлама IV потребовалось еще время для возвращения обратно. Таким образом, военная кампания в целом продолжалась почти 1 месяц (в том числе предварительный сбор войска и его возвращение) и включала в себя три сражения, при относительно компактной географии походов. Этот пример военного конфликта свидетельствует о том, что в действительности военные походы были куда более продолжительными, при кажущейся близости цели. За точными датами сражения, указываемыми в иероглифических надписях, скрываются длительный процесс подготовки, сбора войска, исполнения ритуалов, сам поход, привалы, второстепенные стычки, основное сражение, отдых и возвращение войска. Поэтому нам представляется возможным заключить, что общая продолжительность военной кампании даже против относительно близко расположенного противника составляла не менее 2–3 недель, как в случае войны Тикаля против Наранхо в 744 г.

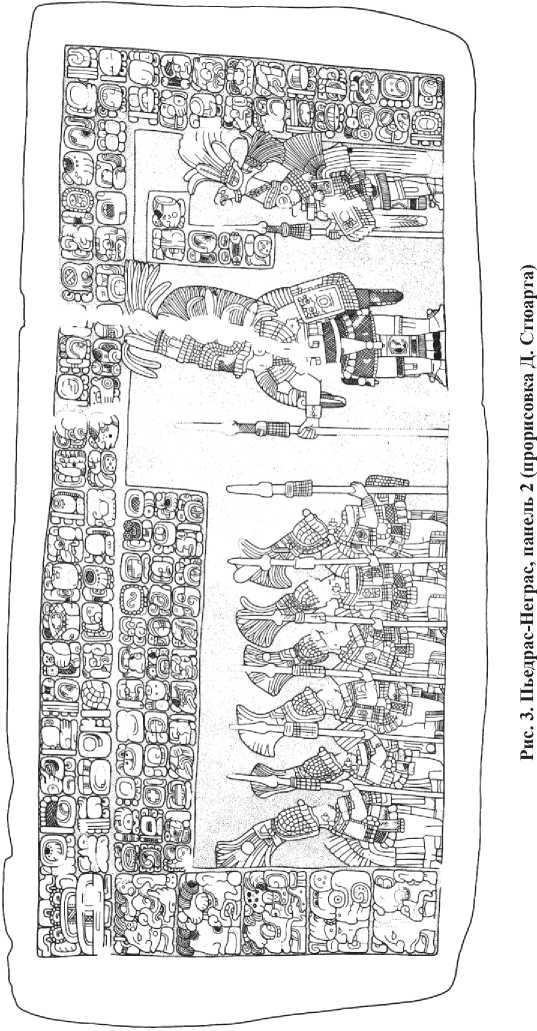

Существует и еще одна дискуссионная проблема, а именно состав войска, которое участвовало в походе. За рамками данного исследования мы оставим вопрос его численности. Лишь отметим, что, по предварительным подсчетам Росса Хэссига, численность профессионального войска в Тикале в период поздней классики составляла 1,3–2,2% от общего количества жителей, т. е. порядка 1000 воинов, при общей численности населения около 50000 человек ( Has-sig , 1992. P. 74, 75). Нам эта цифра представляется сильно заниженной, и есть все основания полагать, что в сражениях участвовали войска численностью до нескольких тысяч человек. Поскольку такие оценки носят преимущественно гипотетический характер, попробуем обратиться к вопросу состава войска. Например, описывая эпизоды войны за левобережье Усумасинты в конце VII в., следует обратить внимание, что в этих конфликтах участвовали 4 крупнейших царства Западных низменностей майя позднеклассического периода – Баакаль, Попо’, Йокиб и Сакц’а, – каждое из которых обладало своей сферой влияния и своими вассалами. Собственно, в этот период даже складывается система военно-политических коалиций – Баакаль – Сакц’и против Попо’– Йокиб ( Safronov , 2006). Поэтому логично предположить, что в походах участвовали войска не только сюзеренов, но и их более мелких вассалов. Ярким свидетельством подобного принципа комплектования войска является панель 2 из Пьедрас-Не-грас (рис. 3).

Основная надпись на монументе повествует о том, что в 658 г. царь Йо-киба Ицам-К’ан-Ак III собрал своих вассалов для участия в ритуале «взятия ко’хава5». Этот ритуал был прямой аналогией тому, что совершил его предшественник Йат-Ак I в 510 г., когда принял ко’хав от «западного кало’мте’» (т. е. царя Теотиуакана) ( Martin, Grube , 2000. P. 140, 144; Беляев, Сафронов , 2004. С. 121). Таким образом, Ицам-К’ан-Ак III стремился подчеркнуть преемственность своей власти и обосновать свои претензии на господство в регионе Верхней Усу-масинты. Возможно, что причиной сбора вассалов являлось усиление царства Сакц’и, расположенного к югу от Йокиба. Как мы знаем, это усиление привело к масштабным военным столкновениям в 680–690-е гг. в данной области.

Парадная сцена на монументе изображает самого Ицам-К’ан-Ака III в полном боевом облачении. Справа изображен его йокибский царевич (очевидно, наследник) по имени Хой-Читам-Ак, также в полном вооружении, а слева помещены изображения 6 коленопреклоненных воинов. Надписи над ними содержат их имена и указания на места происхождения. Слева направо: 1) флотоводец ( noh ’aj payal jukuub – «великий ведущий каноэ») Чаналь-Чак-Чиво, князь Шу-кальнаха, 2) князь области К’ан и член царского дома Па’чана, 3) человек из Саклакаля и князь Шукальнаха Ах-Чак-Холь, 4) человек из Киха и князь Шу-кальнаха… -К’ин-К’ух-Чаталь, 5) царь Ак’е Муйаль-Чан-К’авиль, 6) человек из Бубульхи и князь Шукальнаха Йич’аак-Пат. Все шестеро представляют область левобережья Верхней Усумасинты, и, несомненно, каждый ассоциировался с отдельным отрядом, который он привел с собой. Вряд ли для царя Йокиба было важно только личное присутствие каждого из упомянутых персонажей. Среди

них мы видим представителя Па’чана, поскольку с 653 г. па’чанский царь Йа-шун-Балам III стал вассалом Йокиба ( Беляев, Сафронов , 2003. С. 157). Присутствуют царь Ак’е, которое начиная с VI в. являлось вассалом Йокиба, а также четыре князя царства Шукальнах, которое с VI в. являлось вассалом Па’чана ( Беляев, Сафронов , 2004. С. 120, 121). Вероятно, в силу зависимого положения своего сюзерена в середине VII в., Шукальнах также был вынужден отправить в войско Ицам-К’ан-Ака III свои отряды.

Таким образом, становится очевидным, что войска крупных царств имели достаточно сложную структуру. Они включали в себя как дружину самого царя, так и отряды его многочисленных вассалов, а также князей (областных владык). В итоге численность войска действительно могла доходить до нескольких тысяч человек. При этом сбор такого войска требовал дополнительного времени (посылка гонцов, сбор на местах, переброска отрядов и т. п.). То есть в случае крупномасштабной военной кампании, наподобие войн Баакаля против Попо’ или Попо’ против Сакц’и на рубеже VII–VIII вв., сам поход, видимо, занимал половину времени от ее общей продолжительности. Столько же времени занимал сбор войска, подготовка к походу, исполнение ритуальные обрядов, в том числе и в случае победы.

Подводя итог нашему исследованию, можно отметить, что даже поверхностный взгляд на несколько эпизодов военно-политической борьбы в низменностях майя в позднеклассический период свидетельствует о высоком уровне военной организации у индейцев майя. Записанные в парадных текстах даты побед скрывают за собой длительные периоды подготовки и сбора войска, выступление в поход, исполнение культовых действий, связанных с войной, одно или серию сражений, как правило, с небольшими перерывами, возвращение войска. То есть военные кампании, даже против относительно близких целей, могли длиться по нескольку недель и, более того, повторяться с высокой степенью интенсивности (вплоть до ежегодных походов). Таким образом, войну и военное дело следует рассматривать в качестве одного из наиболее эффективных средств политической и экономической борьбы, к которому повсеместно прибегали царства древних майя.

Список литературы Военные походы у древних Майя: организация и логистика

- Беляев Д.Д., 2002. Древние майя (III-IX вв.)//Цивилизационные модели политогенеза/Д.М. Бондаренко, А.Б. Коротаев, М.Л. Бутовская и др. М.: Институт Африки РАН. С. 130-155. (Цивилизационное измерение. Т 1.)

- Беляев Д.Д., Сафронов А.В., 2003. Войны царств Бакаль и Йокиб в УП-УШ вв.: реконструкция основных этапов конфликта//Ломоносов-2003: Мат-лы X Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам. Секция «История» (Москва, 15-18 апреля 2003 г). М.: Изд-во МГУ С. 156-161.

- Беляев Д.Д., Сафронов А.В., 2004. Ак’е и Шукальнах: История и политическая география государств майя бассейна Верхней Усумасинты//Древний Восток и античный мир: Тр. кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Вып. 6. C. 119-141.

- Сафронов А.В., 2002. Военная экспансия царства Сийахчан при Ицамнах-Баламе IV//Древний Восток и античный мир: Тр. кафедры истории древнего мира исторического факультета МГУ Вып. 5. С. 204-217.

- Сафронов А.В., 2004. Царство Наман в политической системе древних майя Южных низменностей//Ломоносов-2004: Мат-лы XI Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых по фундаментальным наукам. Секция «История» (Москва, 12-15 апреля 2004 г.). М.: Изд-во МГУ. С. 148-150.

- Сафронов А.В., 2005. Царство Сакц’и: Опыт реконструкции исторической географии древних майя по эпиграфическим памятникам//Нумизматика и эпиграфика: Сб. Вып. XVII. М.: Наука. С. 83-102.

- Сафронов А.В., 2011. ГИС-метод в исследовании исторической географии древних майя: теория и практика//XVII Сергеевские чтения: Мат. науч. конф. (Москва, МГУ, 2-4 февраля 2011 г). М.: Изд-во МГУ С. 63, 64.

- Сафронов А.В., 2012а. Войны за Левобережье Усумасинты на рубеже УП-УШ вв.: проблема датировки и географии событий//Древний Восток и античный мир: Тр. кафедры истории Древнего мира исторического факультета МГУ Вып. 8. С. 176-197.

- Сафронов А.В., 2012б. Опыт и перспективы применения геоинформационных систем в реконструкции исторической политической географии древних майя//Восток, Европа, Америка в древности: Сб. науч. тр. XVII Сергеевских чтений. Вып. 2. М.: Изд-во МГУ С. 205-217. (Тр. исторического факультета МГУ Вып 55.)

- Hassig R., 1992. War and Society in Ancient Mesoamerica. Berkeley: University of California Press. 337 p.

- Hassig R., 1995. Aztec Warfare: Imperial Expansion and Political Control. Norman: University of Oklahoma Press. 361 p.

- Houston S., 1993. Hieroglyphs and History at Dos Pilas: Dynastic Politics of the Classic Maya. Austin: University of Texas Press. 181 p.

- Lopes L., 2003. The Namaan Polity in Maya Inscriptions: Unpub. man.

- Martin S., Grube N., 1995. Maya Superstates//Archaeology. № 6. P. 41-46.

- Martin S., Grube N., 2000. Chronicle of the Maya Kings and Queens: Deciphering the Dynasties of the Ancient Maya. London; New York: Thames and Hudson. 240 p.

- Miller M., 1986. The Murals of Bonampak. Princeton: Princeton University Press. 176 p.

- Miller M., Martin S., 2004. Courtly Art of the Ancient Maya. New York: Thames and Hudson. 303 p.

- Morley S., 1920. Inscriptions at Copan. Washington: Carnegie Institution of Washington. 644 p. (Publication of Carnegie Institution of Washington. 219.)

- Morley S., 1937-1938. The Inscriptions of Peten. Washington: Carnegie Institution of Washington. 5 vols. (Publication of Carnegie Institution of Washington. 437.)

- Morley S., 1938. The Maya new empire//Cooperation in Research. Washington: Carnegie Institution of Washington. P. 533-565. (Publication of Carnegie Institution of Washington. 501.)

- Morley S., 1947. The Ancient Maya. 2nd ed. Stanford: Stanford University Press. 520 p.

- Morley S., Brainerd G., 1956. The Ancient Maya. 3rd ed. Stanford: Stanford University Press. 494 p.

- Proskouriakoff T., 1960. Historical implications of a pattern of dates at Piedras Negras, Guatemala//American Antiquity. Vol. 25. № 4. P. 454-475.

- Proskouriakoff T., 1963. Historical data in the inscriptions of Yaxchilan. Pt. 1//Estudios de cultura Maya. T. III. Mexico: UNAM. P. 177-201.

- Proskouriakoff T., 1964. Historical data in the inscriptions of Yaxchilan. Pt. 2//Estudios de cultura Maya. T. IV. Mexico: UNAM. P. 177-201.

- Pulestone D., Callender D., 1967. Defensive earthworks at Tikal//Expedition. Vol. 9. № 3. P. 40-48.

- Thompson J.E.S., 1954. The Rise and Fall of Maya Civilization. Norman: University of Oklahoma Press. 287 p. (Civilizations of the American Indian. 39.)

- Thompson J.E.S., 1959. Grandeza y Decadencia de los mayas. Mexico: Fondo de Cultura Economica. 314 p.

- Safronov A.V., 2005. Yaxchilan wars in the reign of ‘Itsamnaaj B’alam IV (771 -ca. 800)//Wars and Conflicts in Prehispanic Mesoamerica and Andes. Oxford: Hadrian Books. P. 50-57. (BAR Int. Ser. 1385.)

- Safronov A.V., 2006. System of political alliances among the Late Classic Maya kingdoms of the Western Lowlands//Forth International Conference «Hierarchy and Power in the History of Civilizations» (Moscow, June 13-16, 2006): Abstracts. Moscow: Inafr RAS. P. 166, 167.

- Webster D., 1975. Warfare and the origin of the state//American Antiquity. Vol. 40. P. 464-471.

- Webster D., 1976. Defensive Earthworks at Becan, Campeche, Mexico: Implications for Maya Warfare. New Orleans: Tulane University, Middle American Research Institute. 134 p. (Publication of Middle American Research Institute, Tulane University. 41.)

- Webster D., 1977. Warfare and the evolution of Maya civilization//The Origins of Maya Civilization/Ed. by R.E.W. Adams. Albuquerque: University of New Mexico Press. P. 335-372.

- Webster D., 1999. Ancient Maya warfare//War and Society in the Ancient and Medieval Worlds: Asia, the Mediterranean, Europe, and Mesoamerica. Washington: School of American Research Press. P. 311-351.