Военные заказы на заводах С. И. Мальцова середины XIX в

Автор: Арсентьев Николай Михайлович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Индустриальная история

Статья в выпуске: 1 (56) т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

Введение, материалы и методы. Статья посвящена изучению истории военного заказа на заводах С. И. Мальцова середины XIX в., а также влияния Крымской войны 1853-1856 гг. на развитие промышленности. Проблема рассматривается в контексте текущих вызовов того времени. Актуальность исследования обусловлена востребованностью опыта экономического развития в условиях эскалации международной напряженности и военных действий. Источниковой базой работы являются опубликованные и архивные материалы. Исследование проведено в рамках традиционных методов исторического анализа в парадигме теории модернизации. Результаты исследования. Проанализирован процесс выполнения военного заказа на поставку промышленной продукции. Дана широкая панорама отраслевой специализации семейного дела Мальцовых и текущей деятельности их хозяйства, проанализированы механизмы модернизации производства и показана роль владельца в формировании производственной политики. Обсуждение и заключение. Потребность в выполнении военных заказов, рост их объемов и ассортимента на частных заводах связаны с истощением ресурсов казенной промышленности, традиционно ориентированной на обеспечение армии и флота. Крымская война показала изношенность заводского оборудования, устаревшие технологии производства, неэффективность крепостного труда.

Крымская война, заводовладельцы мальцовы, военный заказ, пароходостроение, паровые машины, винтовой двигатель, лафеты, пушечные платформы, снаряды, дятьковско-людиновский промышленный район

Короткий адрес: https://sciup.org/147237078

IDR: 147237078 | УДК: 94(47)

Текст научной статьи Военные заказы на заводах С. И. Мальцова середины XIX в

Поддержание боеспособности армии и флота Российской империи всегда было важнейшей общенациональной задачей. Крымская война 1853–1856 гг. потребовала мобилизации всех отраслей экономики страны. Социально-экономическая ситуация середины XIX в., пространство промышленной деятельности, предпринимательские устремления, характер отечественной индустриализации находились под воздействием углубляющейся напряженности международной обстановки, дипломатической и экономической изоляции России. Условия военного времени обострили проблемы экономики, внутренней и внешней политики страны, состояние армии и флота, что не могло не сказаться на предпринимательской деятельности Маль-цовых.

Методы исследования

Процесс работы большинства историков единообразен. Мы начинаем с реконструкции явления по фактам, а истолковываем (интерпретируем) накопленные данные с точки зрения определенной концепции. Изучаемая тема проанализирована в контексте индустриализации России как важнейшей составляющей стадиальной теории модернизации [2].

Результаты исследования

Крымская война показала исчерпание ресурсов традиционной модели экономи- ки страны. Тем не менее в условиях угрозы национальной безопасности произошел запуск масштабных трансформаций, ускоривших процессы индустриализации страны. Частный бизнес стал востребован в выполнении военных и других государственных заказов. Машинизация и внедрение новых производственных технологий привели к возникновению новых отраслей промышленности: машиностроения, пароходостроения, паровозостроения, железнодорожного строительства и т. д. Ярким примером подобных преобразований были заводы С. И. Мальцова.

Обсуждение

Территория мальцовского людинов-ско-дятьковского промышленного района находилась близко к эпицентру событий. В Крым мимо шли войска, подводы и баржи для обеспечения армии и флота. Развитие семейного дела Мальцовых в то время было связано с именем Сергея Ивановича (1810–1893). В пересказах нынешнего поколения населения, территориально связанного с регионом, где создавала богатства буржуазия, воспоминания о тех или иных предпринимателях были по-разному окрашены – от злодеев и самодуров до филантропов и благодетелей. О Мальцовых, деятельности которых посвящена данная статья, и современники, и потомки отзывались позитивно [1]. В исследованиях по истории предпринимательства неоднократ- но приходилось иметь дело с подобным состоянием общественного мнения. Связано это с тем, что в быстро меняющейся череде событий современности, на первый взгляд уже вытесняющей из памяти представления о прошлом, человечество по-прежнему идентифицирует себя через историю, фиксируя ступень своей эволюции. Память избирательна и не синхронизирована с выводами научных исследований историков. Она передается из поколения в поколение как свидетельство о чем-то важном, знаковом, с чем были связаны переживания о лучшем будущем. Она – важнейший маркер отношения людей к событиям давно минувших дней. Никакие идеологические установки не могли изменить народную молву. Ей не нужна реабилитация в общественном сознании современников. Всем профессионалам-историкам приходилось считаться с таким явлением, порой влияющим и на интерпретации.

С 1723 г. Мальцовы фиксировались в архивных источниках как купеческая династия. Позже богатства и плодотворная служебная деятельность проторили им дорогу к дворянскому званию. 14 августа 1775 г. вышел указ Екатерины II о возведении Акима и Фомы Мальцовых в потомственное дворянское звание [7]. Новый сословноправовой статус придал мощный импульс развитию их предпринимательской деятельности. На ранних этапах они осуществляли ее в рамках единого клана. В начале ХIХ в. дело перешло в руки двух братьев – Ивана (1768–1853) и Сергея (1771–1823). Активная деятельность, и не только в сфере экономики, породнила их с известными людьми, близкими к царскому двору. Со временем братья разделили промышленное хозяйство. Оформились два промышленных района. Они сложились на территории вокруг заводов, расположенных во Владимирской и Рязанской губерниях (гусевская группа) и в Орловской, Калужской и Смоленской (дятьковско-лю-диновская группа). Производили не только стекло, хрусталь, но и чугун, машины и

Аким Мальцов / Akim Maltsov прочую продукцию для широкого внутреннего рынка. Постоянно ориентировались на внедрение новых технологий и открытие современных отраслей производства.

В данной статье будут освещены лишь события из истории дятьковско-людинов-ской группы заводов. Создание на их основе мощного промышленного округа, объединившего несколько губерний Центральной России, связано с Иваном Акимовичем. Его успехи в развитии промышленности были удивительны для современников. Во многих отраслях он был первооткрывателем и всегда достигал значительных результатов. Его интересовала не только промышленность, но и сельское хозяйство. Он активно занимался вопросами переработки сельскохозяйственной продукции. Построил девять заводов по производству свекловичного сахара и поощрял выращивание свеклы крестьянами. На землях, купленных на побережье Черного моря, в Семеизе, развивал виноградарство и построил один из первых винзаводов на Южном берегу Крыма. По мнению специалистов, его проект был одним из лучших в то время. Галереи считались самыми сухими, без плесени, что спо-

Иван Акимович Мальцов (1768–1853) / Ivan Akimovich Maltsov (1768–1853)

собствовало созданию качественных вин. Они сохранились до сегодняшнего времени в системе винных заводов «Массандра».

Деятельности заводовладельцев Маль-цовых посвящено немало исследований, в том числе и моих, и моих учеников. Данная статья посвящена военным заказам на заводах середины XIX в. На это время пришелся пик предпринимательской активности Сергея Ивановича. Он работал с размахом и перспективой. Грандиозность его замыслов наполнена заботой о процветании страны и патриотизмом. Воплощение их в жизнь было бы невозможно без подобной позиции. Просвещенного, известного при императорском дворе европейски образованного аристократа в прессе называли титаном русской промышленности. От купеческого прошлого в его воспитании осталась только страсть к постоянному расширению производства. С раннего детства он интересовался заводским делом, вынашивая обширные проекты развития предприятий. Однако обстоятельства жизни, связанные с воинской службой, на долгое время отдалили

Сергей Иванович Мальцов (1810–1893) / Sergey Ivanovich Maltsov (1810–1893)

С. И. Мальцова от управления заводами. Лишь в 1849 г., дослужившись до звания генерал-майора, отказавшись от блестящих перспектив карьеры военного, он подал в отставку и вернулся в родовое имение Дятьково.

Совершенствованию деятельности обширного хозяйства С. И. Мальцов посвятил 30 лет жизни. Приоритетом в модернизации производства он считал его машинизацию и внедрение современных технологий. Он пришел к этому мнению во время поездок за границу в 1837–1838 гг., когда ознакомился с новейшими достижениями в технике и технологиях металлургического производства и машиностроения. Будущее экономическое благополучие страны С. И. Мальцов связывал с созданием отечественного машиностроения, которое было в то время преимущественно импортным. В основе проводимых преобразований широко использовался европейский опыт индустриализации. Механизацией производства занимался Ж. М. Жаккар, чьи станки имели европейскую известность. Новые доменные печи строил профессор Дорн из Тюбингена, железопрокатные мастерские – профессор И. Л. Белл. Пароходостроением занимался знаменитый шведский ученый и инженер Нистрэм. Первую газовую печь мартеновской системы сооружал английский инженер Кинкель, изобретатель новой системы сталеварения и так называемой си-менсовской стали [3]. Совершенствование технико-технологического уровня заводов позволило наладить массовое производство машиностроительной продукции. Началось изготовление по казенным и частным заказам паровых машин, гидравлических прессов, оборудования для судов, бумагопрядильных, суконнопрядильных и токарных станков, винокуренных аппаратов, приводов труб, паровых котлов, заводских инструментов, печных приборов, плугов, резок, веяльных и молотильных машин [6]. Свидетельством высокого уровня развития механической части мальцовских заводов стала организация производства паровых машин. В России не учитывалась привилегия на их производство, полученная фирмой «Болтон и Уатт». Спрос на модели рос- сийских конструкторов возрастал, несмотря на конструктивные недоработки и не всегда хорошее качество. Мальцовские опытные образцы получили высокую оценку на тульских заводах и в Санкт-Петербургском арсенале. По мнению современников, винтовые двигатели для военных кораблей и паровые молотилки успешно конкурировали с английскими [3]. Выросшее мастерство рабочих положило начало пароходо- и паровозостроению, организации рельсопрокатного производства. В 1841 г. мальцов-ские заводы дали первые русские рельсы, изготовленные путем пудлингования, а в 1844 г. начали снабжать ими и чугунными водопроводными трубами Петербурго-Мо-сковскую железную дорогу. Заводы Шепелевых, также считавшиеся передовыми для того времени, представили первые образцы только в 1844 г. Это, конечно, тонкости, а в целом данное событие свидетельствовало о большом техническом прогрессе отечественной промышленности. Следует подчеркнуть: если первая железная дорога от Санкт-Петербурга до Царского Села была построена в 1838 г. с использованием рель-

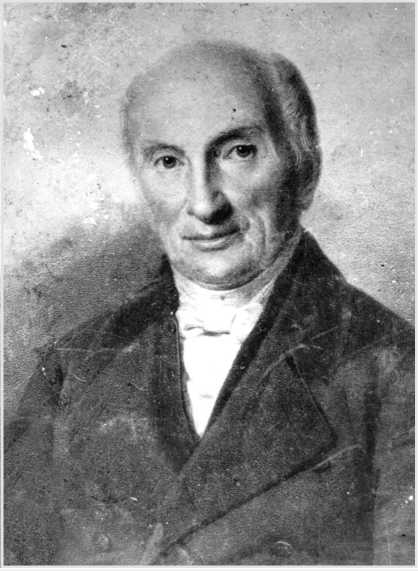

Один из первых поездов Мальцовской железной дороги.

На площадке поезда – С. И. Мальцов (слева)

и руководитель строительства железной дороги инженер Бассен, 1879 г. / One of the first trains of the Maltsov’s railway. On the platform of the train – S. I. Maltsov (left) and the head of the construction of the railway engineer Bassen, 1879

Клеймо «Акционерного общества Мальцовских заводов» / The brand of “Joint-stock Company Maltsov’s factories”

сов иностранного производства, то вторая – от Санкт-Петербурга до Москвы - с привлечением русских промышленников.

С. И. Мальцов уделял повышенное внимание совершенствованию путей сообщения в стране и в правительственных кругах всячески продвигал эту идею. Состояние дорог влияло на национальную безопасность, а также, что немаловажно, на прибыль и развитие отечественной промышленности. Нужен был современный и быстрый вид транспорта – железная дорога на суше и пароходы на реках и морях. В условиях обострения международной обстановки перед Крымской войной 1853–1856 гг. он предлагал в короткие сроки построить в Крым от Екатеринослава железную дорогу с конным движением, используя рельсы, приготовленные для Варшавской дороги. Она позволила бы улучшить тыловое обеспечение армии и флота. Однако традиционная оппозиция в строительстве железных дорог частным компаниям со стороны П. А. Клейнмихеля (1793–1869), главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий, на этом этапе привела к отклонению проекта [9]. Позже, в ходе военных действий на Крымском полуострове, было предложено начать строительство дороги на тех же условиях. Однако время было упущено, ресурсное обеспечение проекта требовало иных вложений. Наличие железной дороги, возможно, привело бы к другим результатам. Не было бы падения Севастополя и гибели Черноморского флота [4].

В середине ХIХ в. на заводах С. И. Мальцова под оборонный заказ были задействованы значительные производственные мощности. Особенно значимым и прибыльным стало изготовление 1,8 тыс. железных лафетов, 100 железных пушеч-

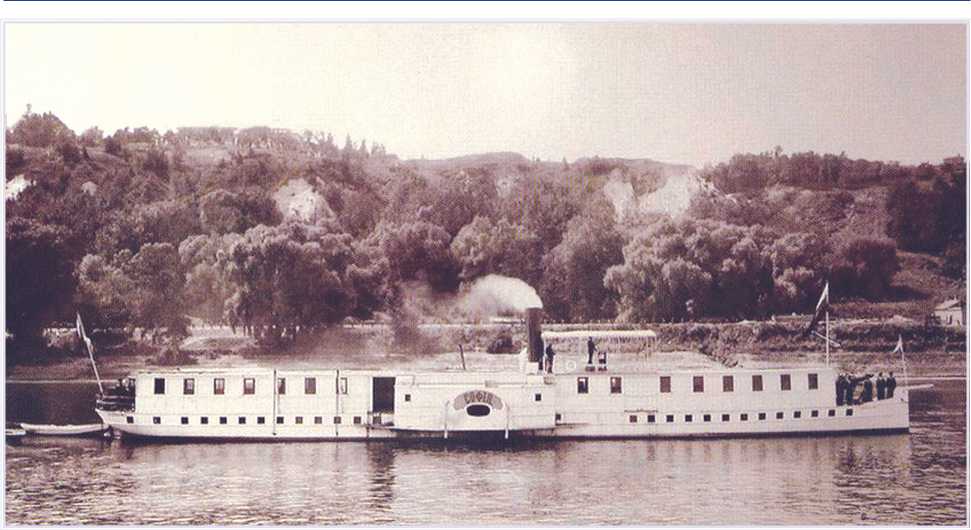

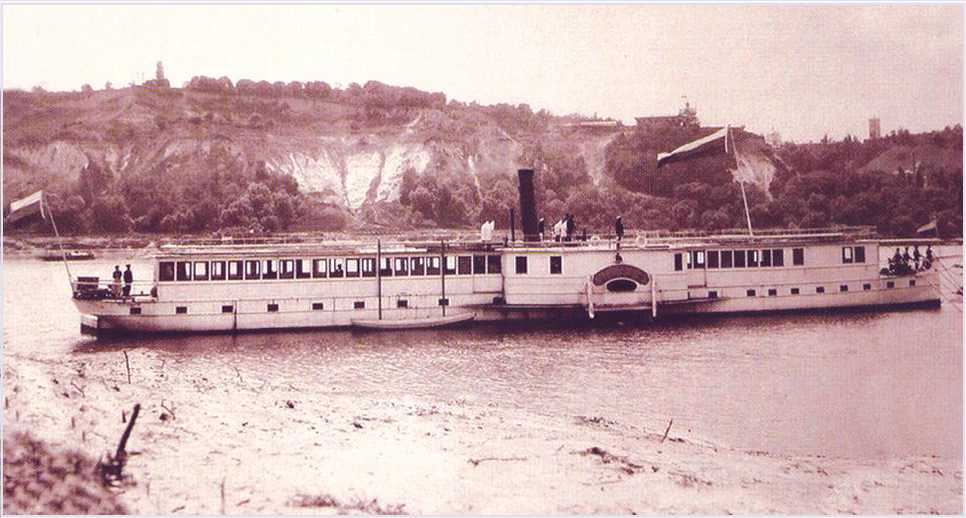

Пароход «София». Из набора открыток «Мальцовские и брянские пароходы» / The steamer “Maria”. From the set of postcards “Maltsov’s and Bryansk steamships”

ных платформ и около 33 тыс. т разных снарядов для Брянского арсенала [5].

Мальцовские заводы приняли активное участие в модернизации Черноморского военного флота, который оставался парусным, в то время как ему противостояли суда Англии и Франции, переведенные на паровую тягу. Выигранный конкурсный проект начала 1850-х гг. позволил получить правительственный заказ и субсидии на изготовление пробной партии. Получить чертежи и образцы парового двигателя из Англии в сложившихся условиях было практически невозможно. Однако государственный интерес и личный престиж вместе с возможностью получения прибыли позволили успешно наладить производство. При изготовлении опытной партии С. И. Мальцов выразил готовность поставить несколько машин флоту по той же цене, по какой они покупались за границей. Кстати, предложения С. И. Мальцова о создании на Черноморском флоте нового типа судов с винтовыми двигателями, как и его проект с железной дорогой для Крыма, многие встречали с иронией. Например, адмирал П. С. Нахимов сказал: «На что нам эти самоварчики?» Вот почему на опытных первых образцах кораблей типа корвета «Воин» с мальцовским двигателем по-прежнему сохранялись три мачты с парусами [7].

Первая опытная партия из девяти пароходных машин была успешно выполнена, несмотря на серьезные трудности военного времени. Для их производства были использованы машиностроительные мощности Людиновского завода. Первые образцы произведенной продукции пошли на Тульский оружейный завод и в Санкт-Петербургский арсенал. Усердие мастеров, высокое качество продукции и относительно низкие цены в совокупности дали толчок дальнейшим контактам промышленника с государственными органами [7]. Контракты на пополнение русского военного флота паровыми кораблями продолжились и в послевоенное время. В 1857 г. Людиновский завод изготовил для Черноморского флота дополнительно еще шесть паровых машин мощностью 200 л. с. и более. Об их надежности и качестве свидетельствуют документы того времени. В докладной записке от 6 ноября 1857 г. на имя С. И. Мальцова заводской прапорщик С. И. Григорьев писал: «Шхуна “Селигер” 4 ноября 1857 года

Пароход «Мария». Из набора открыток «Мальцовские и брянские пароходы» / The steamer “Sofia”. From the set of postcards “Maltsov’s and Bryansk steamships”

пришла в Николаев. Она плавала больше месяца и сделала 1 500 миль перехода, и машина оказалась очень хорошей и никакого повреждения не имела... Во время посещения контр-адмиралом Истоминым вместе с адмиралом Бутаковым шхуны “Дон” Истомин сказал: “Машины сделаны великолепно и работа безукоризненна, и что завод достоин похвалы и поощрения”».

Война 1853-1856 гг. создала дополнительные условия для развития пароходостроения. Вскоре С. И. Мальцов получил новый заказ от Морского министерства, руководство которого посчитало возможным постройку на его заводах пароходов наряду с двигателями. Уже в 1854 г. были спущены на воду два судна - «Сергий Радонежский» и «Иоанн Богослов» с двигателями мощностью 50 л. с. (37 кВт). Для клиперов Каспийской флотилии с 1852 по 1856 г. было произведено шесть пароходных машин высокого давления мощностью 200 л. с. (147 кВт) каждая. Кроме того, имелся заказ на три пароходные машины для Черноморского флота [7]. В 1858 г. на Лю-диновском заводе были собраны три парохода – «Астрахань», «Казань» и «Сергей», по 300 л. с. каждый. Они были спущены по Жиздре и Оке, плавали по Волге, Десне и Днепру. Строились на заводе и деревянные малые суда для перевозки материалов по Болве и Людиновскому озеру: небольшие «баржи, берлинки, лайбы» [3]. В 1857 г. С. И. Мальцов заключил контракт с пароходным обществом «Меркурий», согласно которому обязался выстроить три винтовых парохода. «...Через год первые американские пароходы начали курсировать на Волге – три колосса в 230 футов длины, по 300 сил спущены по Жиздре и Оке, вызывая удивление всего прибрежного населения», – так описывали событие тех лет очевидцы.

Заключение

Исследование показало, что многогранная деятельность Мальцовых привела к образованию в России уникального промышленного района, целой промышленной империи с заводами и фабриками, железной дорогой и пароходами, законами и деньгами, особой формой одежды для рабочих и собственной полицией. Не могу не привести характеристику известного публициста В. И. Немировича-Данченко, который написал по предложению С. И. Мальцова серию очерков, пропагандирующих его деятельность, и объединил их в книге с символичным названием «Америка в России» (1882). Его образ ярко характеризует итоги развития, которые по уровню были сравнимы с промышленно развитыми странами мира. Крымская война разрушила инерционность традиционной системы экономики и подхлестнула технологический и технический прогресс [8]. На мальцовских заводах быстрыми темпами произошло становление машино-, пароходо- и паровозостроения, они стали задействованы в выполнении государственных заказов, в том числе военных.

Список литературы Военные заказы на заводах С. И. Мальцова середины XIX в

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие: моногр. - Саранск: Тип. "Крас. Окт"., 1998. - 604 с.

- Арсентьев Н. М. Предпринимательство и государство в исторической ретроспективе российских модернизаций // Экономическая история. - 2010. - № 1. - С. 18-21.

- EDN: NCWUEX

- Арсентьев Н. М. Модель предпринимательского поведения и проблемы экономического роста: Замосковный горный округ в XVIII - первой половине XIX в. // Экономическая история: ежегодник. - 2004. - Т. 2004. - С. 287-309.

- EDN: YGDOVV

- Арсентьев Н. М., Макушев А. А. Российские предприниматели Мальцовы: моногр. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2006. - 268 с.

- EDN: QRGAGJ

- Арсентьев Н. М., Макушев А. А. Промышленное хозяйство Мальцовых XIX века в контексте теории анклавно-конгломератного развития // Экономическая история. - 2010. - № 1. - С. 58-75.

- EDN: NCWUHP

- Дубодел А. М. Заводовладельцы Замосковного горного округа в конце XVIII - первой половине XIX века: социокультурная и техногенная среда предпринимательской деятельности. - Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2004. - 350 с.

- EDN: QQIWHZ

- Макушев А. А. Предпринимательская деятельность Мальцовых во второй половине XVIII - начале ХХ века: индустриальное наследие: моногр. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 2006. - 370 с.

- EDN: QRGAHX

- Степанов В. Л. Крымская война и экономика России // ВТЭ. - 2018. - № 1. - С. 117-137.

- EDN: OUSPED

- Чукарев А. Г. Генерал железных дорог империи: к 210-летию со дня рождения первого министра путей сообщения П. П. Мельникова (1804-1880). - М.: Учеб.-метод. центр по образованию на ж.-д. трансп., 2014. - 327 с.

- EDN: XMWZGL