Воин: образ и контекст. К проблеме репрезентации образа военнослужащего в российских средствах массовой информации

Автор: Тищенко Н.В.

Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc

Рубрика: Философия

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

На основе изображений военнослужащих, которые публиковались в различных средствах массовой информации с начала 90-х гг. до настоящего времени, выявлены основные механизмы формирования образа военного и его трансформация. Статья представляет собой попытку анализа визуальных источников в контексте политических, экономических, социальных и культурных изменений. Визуальный материал представляет собой оригинальную эмпирическую базу благодаря его специфическим техническим возможностям и новым способам коммуникации, возникающим в условиях цифровизации общества. Эти характеристики фотографий позволяют выявить несколько стратегий репрезентации образа военнослужащего, сформированные разными социальными группами, элитами, имеющими разные возможности в продвижении и распространении определенных образов. Делается вывод об уровне эффективности и возможных негативных последствиях в современной стратегии репрезентации образа военнослужащего.

Война, образ военнослужащего, фотография, визуализация, отчуждение

Короткий адрес: https://sciup.org/149147687

IDR: 149147687 | УДК: 130.2:355.11 | DOI: 10.24158/fik.2025.1.4

Текст научной статьи Воин: образ и контекст. К проблеме репрезентации образа военнослужащего в российских средствах массовой информации

военном искусстве» Сунь-Цзы, – но также представляющий войну как часть мышления и основу мировоззрения целой цивилизации (Китайская военная стратегия…, 2002; Агапов, 2014: 125‒ 141). Формирование классического научного знания, промышленные революции, принципиально новые технологические условия и политические изменения привели к более инструментальному пониманию войны, и к XIX столетию осмысление военных действий, их причин и последствий стали неотъемлемой частью социологических, экономических, политологических работ.

В XX в. исследовательский интерес к изучению войны и социальных, экономических, культурных процессов, которые запускают военные действия, подключились антропологи, психологи, культурологи. Питирим Сорокин интерпретирует войну как следствие внутренних общественных противоречий и социальных проблем (Сорокин, 2004: 133‒145); А. Тойнби находит причину военных столкновений в цивилизационных различиях (Тойнби, 2003); Э. Фромм усиление военных конфликтов и усложнение военных стратегий связывает с развитием культуры (Фромм, 1994); Э. Ка-нетти вскрывает архитипичные коды в вооруженных противостояниях, демонстрируя их на примере конфликтов африканских племен и современных войн (Канетти, 1997). Авторы, принадлежащие к совершенно разным научным направлениям и применяющие неодинаковые научные методики и подходы, все больше обращают внимание на культурно-антропологическую составляющую войны. И это неудивительно – две Мировые войны и холодная война в XX столетии не только трансформировали политическую карту мира, сгенерировали новую экономическую реальность и спровоцировали распространение нового технологического уклада. Военные конфликты современности оказали масштабное влияние на культурную, символическую составляющую человеческой деятельности, стали источником массовых психологических травм, трансформировали базовую для мышления и социальных практик оппозицию «свой-другой», военная лексика и военная метафора определили развитие масс-медийного дискурса, стиль милитари во множестве вариантов использовался в интерьерном дизайне и моде (Феномен войны в мировой культуре…, 2021).

Война – это уже не пограничное явление, которое разделяет социальную действительность на до и после, это неотъемлемая часть повседневной жизни. В силу того, что война оказалась частью обыденного дискурса, повседневной рутины, ее анализ крайне затруднен. Г. Гарфинкель, объясняя принципы этнометодологии, выявил основные характеристики обыденного дискурса, в котором понятия и их определения слабо поддаются рефлексии и воспринимаются на уровне эмоций и интуиций как нечто само собой разумеющееся. Структура обыденного дискурса подразумевает: случайность выбора выражений; характерную неопределенность ссылок; ретроспектив-ное/перспективное ощущение событий настоящего. И одна из главных характеристик – при обсуждении вопроса, темы, проблемы нет необходимости давать пояснения, участники дискурса априори понимают, что имеется в виду (Гарфинкель, 2007: 46‒86). Сложность заключается в том, что на уровень логики здравого смысла и обыденности выводится феномен войны, который теперь воспринимается как данность, как то, что «всякий-нормальный-человек-обязательно-знает».

Подобный переход от интерпретации войны как внешнего явления, требующего разностороннего рассмотрения, к войне как составной, неотрывной части восприятия действительности, порождает двусмысленность в ее восприятии. На первый план в ущерб интеллектуальной рефлексии выходит чувственное, эмоциональное восприятие войны, а оно в первую очередь формируется визуальным контентом: плакатами, листовками, художественными и документальными фильмами, публикациями в СМИ и сети Интернет.

Массовая визуализация военных конфликтов начинается в эпоху технического развития. Военные действия стали попадать в фотообъектив практически сразу, как только появились технические возможности. Конечно, эпохальные битвы изображались художниками и ранее. Подобные картины становились важной частью создания и поддержания героического образа того или иного правителя, но не могли в силу ограниченной доступности оказывать массовое влияние на зрителя. Самыми ранними примерами военного фоторепортажа считаются Крымская война (1853‒1856) и Гражданская война в США (1861‒1865). Сохранившиеся фотографии этих двух событий, повлиявших на дальнейшую мировую историю (и не только с политической точки зрения, поскольку эти войны стали катализатором многих социальных, медицинских, технических, экономических изменений, не говоря уже о их влиянии на искусство, этику, религию), не были единственными примерами военного фоторепортажа середины XIX в. Но, несомненно, изображения именно этих военных конфликтов, запечатлевшие военные будни, столкновения противников, последствия войны, оказали наиболее мощное воздействие на формирование массовых стереотипов в ее отношении. Фотографии Роджера Фентона о событиях Крымской войны и масштабная картина противостояния Севера и Юга, представленная в фотографиях, сделанных под руководством Мэтью Брэди, вывели вопросы пропаганды на новый уровень1. В Российской империи оценили значимость работы фотокорреспондентов, и уже в марте 1914 г. при Скобелевс- ком комитете, который занимался в том числе и информационно-просветительской деятельностью, был создан военно-кинематографический отдел, имевший монополию на съемки военных действий Первой мировой войны (Малышева, 2014: 39‒53).

Первые документалисты пытались передать масштабы военных действий, поэтому лица, фигуры конкретных участников редко фиксировались намеренно на переднем плане. Но уже во время Великой Отечественной войны разные идеологические системы и их пропагандистские машины осознали, что лучший способ воздействовать на массы ‒ это демонстрация образа конкретного индивида – солдата, офицера, врача и т. д. Поэтому исследование посвящено не общим стратегиям репрезентации войны и военных действий, а анализу образа военнослужащего, являющегося основным участником военных процессов.

В рамках статьи будет сделана попытка проследить трансформацию образа военнослужащего с конца 90-х гг. XX столетия до наших дней. Эмпирической базой исследования являются:

-

1) фотографии военных, опубликованные в СМИ и интернет-изданиях с 1995 г. по настоящее время;

-

2) уличные плакаты и постеры с изображением военнослужащих.

Методология исследования определяется идеями П. Бурдье, который полагал, что любая фотография – это фрагмент социальной реальности, который позволяет высказаться о механизмах организации этой реальности. Три базовых положения П. Бурдье, которые будут использоваться для интерпретации визуального материала и формулирования выводов:

-

1) фотография/визуальный материал предоставляет индивиду реальность как данность, не подвергаемую сомнению (как обыденный дискурс у Г. Гарфинкеля);

-

2) фотография актуализирует групповую идентичность, поддерживая практики сопричастности и единения;

-

3) фотография выступает инструментом исключения тех практик, групп, индивидов, которые не соотносятся с групповой идентичностью/не попадают в кадр, объектив (Бурдье и др., 2014).

Соответственно, к визуальному материалу предъявлялось три базовых вопроса: 1) кто фо-тографировал/проводил съемку; 2) для кого фотографировал; 3) кого/что исключал при фотографировании.

При анализе визуальных материалов 90-х гг. можно выявить условно три способа репрезентации образа военнослужащего, представленных разными информационными потоками.

-

1. Масс-медийный подход формирует достаточно неприглядный образ военнослужащего постсоветской армии. Основными информационными каналами становятся в те годы самые разнообразные масс-медиа: от телевидения и кинематографа до многочисленных изданий «желтой» прессы. Можно отметить главные черты образа, транслируемого средствами массовой информации того периода:

-

1) непривлекательная, отталкивающая внешность;

-

2) социальная дезориентация, которая выражается в материальном неблагополучии, склонности к криминальному поведению;

-

3) моральное разложение, сопровождающееся пагубными привычками, такими как алкоголизм, склонность к азартным играм, нецензурная лексика, сексуальная неразборчивость;

-

4) отсутствие социальной ответственности перед страной, сослуживцами, семьей.

-

2. Официальный подход, продолжающий советскую традицию транслировать образ воина-защитника, демонстрирует очень невнятные и практически незаметные на фоне общего сарказма, гротеска и даже агрессии в отношении военных попытки удержать этот образ в употреблении (репортажи официальных телеканалов на военную тематику, фотографии в газетах «Красная звезда»). Неэффективность второго подхода в 90-е гг. связана с несколькими позициями. Во-первых, как это ни парадоксально, но официальный подход был ограничен в ресурсах – одно-два печатных издания и один телевизионный канал. Многочисленные СМИ того периода финансировались самыми различными политическими и финансовыми структурами, и мало кому из них образ воина-защитника был интересен и выгоден. Во-вторых, события 1991 г. были представлены таким образом, что армия в целом и образ военнослужащего в частности демонстрировались как чужеродная и враждебная сила по отношению к населению. Многочисленные видео и фотографии, где женщины и мужчины в гражданской одежде бытовыми предметами или голыми руками пытаются причинить вред военной технике или самим военным, СМИ выдавали за выражение гражданской позиции, подменяя социальную ответственность социальным абьюзом (рис. 1). Очевидно, что такая массированная информационная атака была направлена не только на дискредитацию армии, но и на сущностный разрыв между ней и гражданским населением.

Рисунок 1 ‒ События в Москве в августе 1991 г. 1

Figure 1 ‒ Events in Moscow in August 1991

-

3. Последний способ интерпретации образа военнослужащего в 90-е гг. сформировался в самой военной среде, поэтому назовем его корпоративным , хотя это не совсем точно отражает его суть (личные фотографии военнослужащих, срочников, командного состава). В этой интерпретации, с одной стороны, очевидно наличие таких важных для формирования образа военного кодов, как братство, ответственность, долг, честь. С другой стороны, эти коды в 90-е гг. были окрашены экзистенциальной трагедией и фундаментальным одиночеством, ощущением, а в ряде случаев и осознанием, своей оторванности от страны, населения (рис. 2).

Рисунок 2 ‒ Личные фотографии военнослужащих2

Параллельно этому образу, активно поддерживаемому СМИ, кинематографом, пунктирно и в очень ограниченном режиме воздействия существовали еще две интерпретации армии и образа военнослужащего.

Figure 2 ‒ Personal Photos of Military Personnel

Разумеется, подобные способы репрезентации и саморепрезентации военнослужащего не случайны и подготавливались они во многом событиями еще 80-х гг. Здесь необходимо задаться вопросом: в какой момент и вследствие каких политических решений в СССР произошло отчуждение армии от социальных процессов; осуществилось отторжение населением армейской действительности и впоследствии сформировалось устойчивое неприятие армии? Термин «отчуждение» очень точно характеризует процесс разделения армии и гражданского населения, который произошел еще в СССР и был спровоцирован определенными политическими решениями. Под «отчуждением», вслед за философско-социологической традицией, заложенной К. Марксом, Э. Гидденсом, П. Бурдье, понимается низкая степень интеграции между социальными группами

-

1 Источники: The Coup Stage of Donald Trump’s Presidency [Электронный ресурс] // The New Yorker. URL: https://www.newyorker.com/news/our-columnists/the-coup-stage-of-donald-trumps-presidency?itm_content=in-ar- ticle-multi-recirc (дата обращения: 18.12.2024) ; ЦРУ: семьдесят лет зла [Электронный ресурс] // Военное обозрение. URL: https://topwar.ru/125203-cru-semdesyat-let-zla.html (дата обращения: 18.12.2024).

-

2 Источники: Будни службы в российской армии времен 199.. : Лихие 90-е [Электронный ресурс] // ВКонтакте. 2022. URL: https://vk.com/wall-28256828_3159025?lang=pt&z=photo-28256828_457442594%2Fwall-28256828_3159025 (дата обращения: 18.12.2024) ; Урюпинск-34505 1995‒97 гг. БОУП // Мой Мир. URL: https://my.mail.ru/community/fdsu/photo/16 (дата обращения: 18.12.2024).

в единые социальные, культурные, экономические процессы и наличие различных ценностных шкал у социальных групп (Шетулова, 2020: 41‒46).

Достаточно парадоксально, что отчуждение армии от социальных процессов произошло в СССР в условиях всеобщей воинской обязанности (подразумевалась не только служба в армии, но и регулярные военные сборы). Таким образом, мужское население с 18 лет физически было включено в армейскую систему согласно законодательству (Закон СССР от 12 октября 1967 г. № 1950-VII «О всеобщей воинской обязанности»), однако символически большинство из военнообязанных не соотносили себя с армейской действительностью, с ценностями, традициями, ритуалами, характерными для нее. Подобный разрыв между физическим и символическим спровоцировал в реальности возникновение двух крайне негативных групп явлений:

-

1) криминализация службы в армии охватила несколько социальных процессов. Это, во-первых, уклонение от службы в армии, когда в преступные действия были вовлечены призывники, их родственники, сотрудники медицинских учреждений, служащие военкоматов. Во-вторых, распространение внутри самой армии криминального поведения, самым ярким примером которого является дедовщина;

-

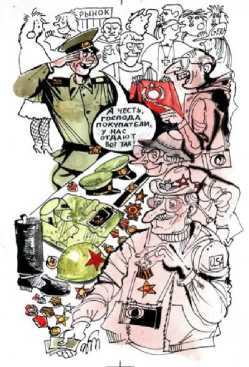

2) сатирическое восприятие службы в армии. Многочисленные анекдоты об армии из устного творчества к концу 80-х – началу 90-х гг. становятся частью медийного дискурса. Анекдоты об армии печатались в журналах, активно использовались юмористами в телевизионных передачах, сатирические персонажи военнослужащих были обязательными участниками скетч-шоу тех лет. Достаточно вспомнить серию «Маски в армии» (1993) из юмористического телесериала «Маски-шоу». Но апофеозом комического восприятия можно считать прапорщика Задова из скетч-шоу «Осторожно, модерн!» (2001). По сути, ничего негативного в сатире и юморе нет, когда и то, и другое направлено на оздоровление социальных процессов. Однако в случае с гротескной сатирой в отношении армии речь шла скорее об уничижении (рис. 3).

Рисунок 3 ‒ Карикатуры из печатных изданий 1

Figure 3 ‒ Cartoons from Print Media

Причины отчуждения армии в СССР, а затем и в Российской Федерации необходимо рассматривать комплексно. В статье лишь наметим наиболее значимые факторы разрыва между армией и гражданским населением.

-

1. Послевоенное политическое соперничество в руководстве СССР привело к тому, что армия из движущей и эффективной силы трансформировалась в формализованную структуру. Для руководителей страны Маршалы Победы – Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, А.М. Василевский, И.С. Конев, пользовавшиеся беспрецедентным авторитетом как в армии, так и у гражданского населения, были нежелательными, и вскоре после решения военных стратегических задач они были максимально удалены от руководства в стране. Абсолютно политический, конъюнктурный ход запустил общий тренд на формализацию и бюрократизацию армии.

-

2. Всеобщая воинская обязанность, действовавшая в стране, требовала принятия грамотных решений в области социальной, образовательной политики, реализации стратегий адаптации, гибкой системы пропаганды и пр. К сожалению, те меры социальной поддержки военнослужащих и их семей, которые существовали в СССР, привели к обратному эффекту – у населения

1 Источник: Карикатуры 90-х из «Крокодила»: черный юмор эпохи перемен [Электронный ресурс] // Дзен. 2020. URL: https://dzen.ru/a/X9NZSzPtQgw_Wzh7 (дата обращения: 18.12.2024).

-

3. Формализация и бюрократизация армии были вызваны не только внешними причинами, они поддерживались сложившимися к 80-м гг. внутренними правилами и порядками. Управленческая некомпетентность многих руководителей Вооруженных сил СССР спровоцировала бесцельность боевых задач, профанацию пропагандистской, идеологической работы, что только усиливало дискредитацию армии в глазах гражданского населения.

сформировалось потребительское отношение к армии. Малодоступные для большинства гражданского населения блага – мобильность, жилье «вне очереди», государственное обеспечение, – гарантированные военнослужащим, стали привлекать на службу тех, кто хотел в максимально короткие сроки решить свои материальные вопросы, а не служить и защищать Родину. Идея служения Отечеству и народу потеряла символическую нагрузку, трансформировавшись в стремление к получению материальных выгод.

Однако, перечисляя причины отчуждения армии в СССР, которые привели к формированию достаточно проблематичного образа военнослужащего в 90-е гг., перекочевавшего и в XXI столетие. Необходимо учитывать, что состояние армии – это утрированная калька состояния общества в целом. Процессы, проходившие в армейской среде, – распространение потребительских настроений, разрушение морально-нравственных приоритетов, поведенческий эгоизм и пр. – охватили и остальные социальные группы, но там они не так очевидны, размыты в силу масштабности. Проблема отчуждения армии поднималась исследователями, как правило, в ракурсе вопросов социальной политики, но и сложный процесс взаимоотношений армии и общества ими также обозначался. Однако эти научные дискуссии не были услышаны ни государственными деятелями, ни общественниками (Армия. Общество. Государство…, 1992). Кроме того, художественная рефлексия отчуждения армии была представлена скудно. Творческая элита, за редким исключением, предпочитала социальные проблемы представлять анекдотично и оскорбительно, в том числе и вопросы, связанные со службой в армии, обычно интерпретируя носителей социальных проблем как главных виновников, неспособных решить сложные ситуации в силу своей интеллектуальной и материальной ограниченности. Попытки осмыслить происходящие в армии процессы не на карикатурном уровне, а с ответственной, небезразличной позиции, конечно, были – это фильмы «Анкор, еще анкор» (1992) режиссера П.Е. Тодоровского или «Граница. Таёжный роман» (2000) режиссера А.Н. Митты. Но общий, массовый настрой интерпретации армии был далек от серьезного и вдумчивого отношения.

Изменения в восприятии и репрезентации военнослужащего стали происходить примерно в течение последних 10 лет, хотя подготовка к этим нововведениям началась гораздо раньше. Наиболее яркими и масштабными примерами новых форм визуализации армии являются традиционные Парады Победы, проводимые 9 мая. Условно точкой отсчета новой визуализации армии в целом и образа военнослужащего в частности можно считать открытие Национального центра управления обороной Российской Федерации 1 декабря 2014 г. в день рождения Г.К. Жукова (по старому стилю). Демонстрация Центра заложила основной тренд современной визуальной интерпретации армейской тематики. Базовыми составляющими этого тренда являются технологичность и профессионализм . Зал принятия решений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, оформленный в стиле инновационного дизайна, сочетающего функциональность, технологичность, эргономичность, вывел на новый уровень визуальное восприятие армии и военнослужащих (рис. 4).

Рисунок 4 ‒ Национальный центр управления обороной Российской Федерации 1

Figure 4 ‒ National Defense Management Center of the Russian Federation

-

1 Источник: Служба [Электронный ресурс] // Министерство обороны Российской Федерации. URL: https://recrut.mil.ru (дата обращения: 18.12.2024).

Но техническая составляющая в визуализации должна подчеркнуть и усилить другой важный аспект в образе военнослужащего – профессионализм. Акцент на профессионализме в образе военного не является новым. Достаточно вспомнить фразу из фильма «Офицеры» (1971), который воплощает знаковые установки по отношению к военнослужащим в СССР: «Есть такая профессия – Родину защищать». Однако в советский период эта фраза носила скорее экзистенциальный характер, современная же интерпретация профессионала-военного наполнена технологическим содержанием. Техническая сложность военного оборудования, нелинейность коммуникаций предъявляют и серьезные требования к уровню подготовки военнослужащего в самых разных направлениях: от IT-технологий и электроники до биофизики и экономики. Это соотносится с изменившимся в культуре в целом отношением к профессии. Поэтому можно с уверенностью констатировать, что выбранное направление формирования нового позитивного и социально востребованного образа военнослужащего коррелирует с другими современными культурными кодами и установками.

Технологичность, техничность, высокая общая эрудиция, ироничность, коммуникабельность – вот те характеристики, которые сегодня демонстрируются в облике военнослужащего в репортажах и на фотографиях. Именно такими предстают военнослужащие ВС РФ, участвующие в военной операции в Сирии (рис. 5). Героизм и самоотверженность, поддержка и взаимовыручка не исчезли из атрибутов образа военного, но стали составляющей частью профессионализма, наравне с остальными навыками и компетенциями.

Рисунок 5 ‒ Военнослужащие Российской Федерации в Сирии1

-

Figure 5 ‒ Russian Federation Military Personnel in Syria

Каковы же результаты проделанной официальными властями работы над ошибками по трансляции положительного образа военнослужащего? Самой большой проблемой, стоящей перед государством, является преодоление отчуждения армии от гражданского населения, появившееся достаточно спонтанно, а затем активно укоренившееся с помощью разнообразных псевдодемократических и псевдолиберальных идей. К сожалению, полностью это отчуждение не преодолено, и работать в этом направлении и государству, и профессионалам, и самим гражданам предстоит еще достаточно долго. Можно вспомнить очень сложный и противоречивый факт, когда после объявления частичной мобилизации военных резервистов в сентябре 2022 г. выстроились очереди из мужчин призывного возраста на КПП в соседние государства. Эти люди не только не разделяют цели СВО, но и не ассоциируют себя с национальной культурой, российским образом жизни, хотя и являются гражданами государства. А ведь «патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу» Указом Президента РФ2 отнесены к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. События осени 2022 г. ни в коем случае нельзя игнорировать. Политтехнологам, идеологам, создателям государственных программ развития и поддержки населения необходимо очень четко понимать – существуют барьеры (культурные, материальные, интеллектуальные), которые не позволяют определенным группам населения воспринимать общенациональные ценности как данность, неотъемлемую часть своей жизни. И сложная социальная, культурная работа с такими группами населения еще только предстоит.

Но и игнорировать прогресс в вопросах преодоления отчуждения армии и формирования положительного образа военнослужащего невозможно. Проделана серьезная работа и реализован целый пакет мер не только материального, но и символического характера, направленный на повышение социального статуса и общественной значимости военных. Был поднят престиж военного образования, что соотносится с общим трендом формирования поколения профессионалов. 1 марта 2024 г. стартовала правительственная кадровая программа «Время героев», направленная на подготовку кадров для государственной службы из числа российских ветеранов и участников СВО. Эффективность этой программы еще предстоит оценить, но один положительный результат очевиден – государственная власть четко обозначает свою позицию: армия ‒ не отдельный инструмент для решения тактических задач, она представляет собой неотъемлемую составляющую всей социальной системы. Выступая на съезде «Единой России» 14 декабря 2024 г., Президент РФ В.В. Путин предложил расширить этот проект и запустить аналогичные программы в регионах, что подтверждает его значимость и стремление официальной власти видеть в армии эффективную новую элиту страны.

Государство, привлекая общественные организации и движения, самыми различными стратегиями пытается преодолеть проблему отчуждения армии. В первую очередь оно делает акцент на визуальных способах воздействия как самых эффективных и доступных для всех социальных групп. В российских городах устанавливаются билборды «Слава героям России», посвященные отличившимся участникам СВО (рис. 6). Этот совместный проект Министерства обороны России и крупнейшего национального оператора наружной рекламы, группы компаний Russ Outdoor, не стал очередной формализованной акцией, а получил множество реакций и отзывов от граждан по всей стране.

Рисунок 6 – Билборды «Слава героям России» в городах Российской Федерации1

Figure 6 – Billboards “Glory to the Heroes of Russia” in the Cities of the Russian Federation

Но помимо визуального воздействия и эмоционального эффекта у этого проекта есть еще и глубокий символический смысл. Военнослужащие часто изображены в парадной форме образца 2017 г., которая во многом вдохновлена мундирами образца 1943‒1945 гг. и традициями русской императорской гвардии. Этим материальным, бытовым штрихом проводится очень важная историческая связь, утверждается исконно российская традиция, в которой воинство – это, в первую очередь, духовное служение. На примере билбордов с изображением героев СВО мы сталкиваемся с работающей технологией воплощения концепции политики памяти, которая позволяет не только конструировать социальное восприятие прошлого (Токарев, 2016: 77‒85), но и, что еще более важно, – корректирует и конструирует социальное восприятие настоящего. Менее масштабными, но не менее значимыми акциями, которые используют визуальных образ войны и военнослужащего, можно назвать Всероссийскую акцию Росмолодёжи «Спасибо Героям», посвящённую Дню Героев Отечества, и открытие первого в России Музея героизма – в павильоне № 39 было создано мультимедийное пространство, лозунгом которого сделали крылатую фразу «Героями не рождаются – героями становятся».

Какие внутренние противоречия и социальные опасности несет в себе эта достаточно интенсивная стратегия внедрения образа воина-героя в массовом сознании? При всей положительности и важности шагов, предпринимаемых государством по разрушению отчужденности армии от социума, остаются серьезные риски формализовать и бюрократизировать эти процессы. Во-первых, необходимо учитывать, что изменение общественных настроений – это длительная

-

1 Источники: В Челнах появились билборды с портретами героев спецоперации на Украине [Электронный ресурс] // Chelny-biz.ru: портал предпринимателей города. URL: https://chelny-biz.ru/news/505607/ (дата обращения: 18.12.2024) ; В Жердевке установили билборд с портретом героя СВО [Электронный ресурс] // Жердевские новости. URL: https://gazetazherdevka.ru/news/society/2023-05-12/v-zherdevke-ustanovili-bilbord- s-portretom-geroya-svo-159267 (дата обращения: 18.12.2024).

стратегия, и разовыми акциями, какими бы красочными они ни были, нельзя ограничиваться. Таким образом, у государства, Министерства обороны, других ведомств должна быть детально разработанная долгосрочная стратегия по формированию позитивного образа военнослужащего. Кроме того, эта стратегия должна быть достаточно гибкой и легко корректируемой, поскольку информационные вбросы, порочащие вооруженные силы, не только не прекращаются, но и становятся все более изощренными.

Во-вторых, введенная в 90-е гг. российскому обществу вакцина, замешанная на патологическом сочетании идей свободы и вседозволенности, материального благополучия и бесконтрольного потребительства, привела к очень серьезным социальным и культурным последствиям. Общественный эгоизм стал нормой для индивидуального поведения, а те национальные духовно-нравственные ценности, которые сегодня положены в основу культурного развития страны, находятся на противоположном полюсе от меркантилизма и болезненного индивидуализма. Поэтому главная задача, которая стоит сегодня перед государством, общественными организациями и научным сообществом, заключается в том, чтобы при повышении материальной составляющей качества жизни людей органично синтезировать в сознании граждан идеи служения, социальной ответственности, преданности профессии, семье – все те качества, которые традиционно характеризуют российского воина.

Список литературы Воин: образ и контекст. К проблеме репрезентации образа военнослужащего в российских средствах массовой информации

- Агапов П.В. Война как предмет изучения в истории социально-философской и социально-политической мысли: опыт научного анализа // Вестник московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2014. № 1. С. 125-141. EDN: RZJAHV

- Армия. Общество. Государство: информационно-аналитические материалы. Круглый стол / под общ. ред. В.А. Мансурова. М., 1992. 71 с.

- Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб., 2007. 334 c.

- Геродот. История // Историки античности: в 2 т. Т. 1. Древняя Греция. М., 1989. С. 33-204.

- Канетти Э. Масса и власть / пер. с нем. Л. Ионина. М., 1997. 528 с.