Воинское погребение раннежужанского времени на могильнике Степушка I в Центральном Алтае

Автор: Тишкин А.А., Матренин С.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

Результаты опубликованы в хронологическом исследовании материалов, относящихся к культуре Булан-Кобы из кургана 19 на могиле Степушки I, раскопанной в 2010 году в Онгудайском районе (Республика Алтай). Исследование могильных грузов позволило установить дату сборки до конца 4-го или начала 5-го века. Относительная хронология была подтверждена радиоуглеродным анализом специально отобранных образцов. Этот курган можно рассматривать как один из главных объектов раннего Жуджана на территории Центрального Алтая.

Центральный алтай, булан-кобинская культура, погребальный комплекс, археологические исследования, сяньбийско-жужанское время, хронология, радиоуглеродная датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/14328581

IDR: 14328581

Текст научной статьи Воинское погребение раннежужанского времени на могильнике Степушка I в Центральном Алтае

В августе – октябре 2010 г. экспедиция Алтайского государственного университета осуществляла аварийные раскопки курганного могильника Степуш-ка I, попадавшего в зону строительства автодороги по долине Урсула. Памятник располагался в черте одноименного (ныне нежилого) селения Онгудайского р-на Республики Алтай, на третьей надпойменной террасе правого берега реки. Некрополь состоял из сильно задернованных каменных курганов и выкладок, компактно сконцентрированных на северо-восточной оконечности мыса1. В результате проведенных работ изучено 30 сооружений погребального и ритуального назначения. Большинство курганов оказались неграблеными и содержали захоронения воинов ( Тишкин, Матренин , 2012а). По насыщенности предметами вооружения выделялось погребение кургана 19. В настоящей статье вводятся в научный оборот материалы этого комплекса, при анализе которых акцент сделан на хронологическую интерпретацию. Данный подход оправдан тем, что на сегодняшний день имеет место «дефицит» полноценно опубликованных археологических источников по истории кочевых народов Центральной Азии жужан-ского времени (вторая половина IV – первая половина V в. н. э.).

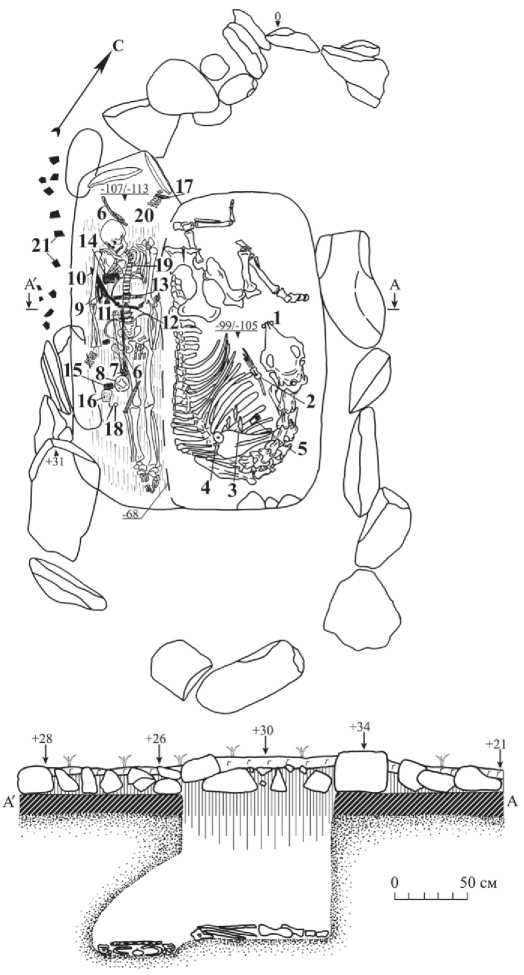

Курган 19 располагался на восточной окраине некрополя. Он представлял собой уплощенную насыпь овальной формы размерами 5,2 × 3,4 м, высотой 0,3 м, сложенную из рваных камней в два-три слоя и вытянутую с северо-запада на юго-восток. У ее северо-западного края стояла вертикально вкопанная каменная плита высотой 0,28 м от уровня древней поверхности. В юго-западной поле насыпи на разной глубине обнаружены фрагменты керамического сосуда. Внутри наброски находилась овальная крепида размерами 4,6 × 2,3 м. В границах данной выкладки на уровне погребенной почвы выявлена прямоугольная могила с округлыми углами, размерами 2,1 × 1,1 м, ориентированная продольной осью по линии ЮВ–СЗ. На глубине 1 м от уровня древнего горизонта размещалось захоронение верховой лошади, уложенной на правый бок с подогнутыми ногами, головой на северо-запад. Шея животного была резко повернута в сторону крупа (рис. 1). В челюстях черепа находились железные удила, в одном из которых сохранился фрагмент рогового псалия. На ребрах в проекции грудного отдела позвоночника лежали три костяные цурки и костяной блок-распределитель ремней, в области живота – костяная подпружная пряжка, на левой лопатке – роговая подвеска округлой формы (рис. 1). В юго-восточной стенке ямы прослежен подбой длиной 2,3 м, шириной 0,57 м. Свод подбоя начинался с глубины 0,4 м и продолжался ниже уровня дна входной части ямы, до отметки 1,13 м от уровня древней поверхности. В нише прослежен древесный тлен от ящика с перекрытием. Внутри него расчищены костные останки мужчины в возрасте около 35 лет (антропологические определения сделаны к.и.н. С.С. Тур) с разнообразным инвентарем (рис. 1–3). Умерший лежал вытянуто на спине, головой на северо-запад. С левой стороны от него располагался сложносоставной лук, от которого сохранились две пары концевых боковых верхних (за головой) и нижних (поперек правого бедра) костяных накладок. В 0,35 м слева от головы

Рис. 1. План и разрез погребения из кургана 19 памятника Степушка I

1 – удила с псалиями; 2 – подпружная пряжка; 3 – цурки; 4 – роговая подвеска; 5 – блок; 6 – накладки лука; 7 – наконечники стрел; 8 – днище колчана; 9 – скобообразный предмет; 10 – боевой нож в ножнах; 11 – колчанный крюк; 12 – поясная пряжка; 13 – поясные бляхи; 14 – защитная пластина; 15 – тесло-топор; 16 – фрагменты бересты; 17 – нож; 18 – инструменты; 19 – коготь-подвеска; 20 – кости овцы; 21 – обломки керамического сосуда обнаружен железный нож, а рядом с ним позвонки овцы – остатки ритуальной мясной пищи. На правой половине грудной клетки находилась массивная железная пластина. Посередине груди лежала подвеска из когтя сурка. В 0,1 м выше тазовых костей расчищен хорошо сохранившийся наборный пояс, состоявший из большого количества элементов железной гарнитуры: пряжка с неподвижным шпеньком и пластинчатым щитком, 7 блях-полуобойм с подвижными кольцами, не менее 167 блях-зажимов, образовавших сплошную металлическую «ленту», бляха с неподвижным кольцом. На всем протяжении ремня бляхи-полуобоймы оказались обращены кольцами «вверх». Такое нестандартное положение свидетельствует о том, что пояс был надет на покойного в перевернутом виде. У правого крыла таза обнаружен массивный боевой нож в ножнах, ориентированный острием к голове человека. Рядом с ним располагался железный скобообразный предмет. На поясничных позвонках найден железный крюк-застежка саадачного пояса. Он размещался в проекции верхней части колчана, тлен от которого зафиксирован на правой части скелета от середины бедра до локтя. Днище колчана представлено деревянным диском. Внутри колчана остриями вниз лежали восемь наконечников стрел с фрагментарно сохранившимися древками. У правого колена, рядом с днищем колчана, располагались железные изделия (тесло-топор, «напильник», проколка, деревообрабатывающий инструмент (стамеска радиусная)), а также остатки берестяного футляра.

По характерным особенностям погребального обряда и найденному инвентарю исследованный курган может быть отнесен к булан-кобинской культуре ( Мамадаков , 1990). Зафиксированные элементы дают основания отнести его к «айрыдашской» группе захоронений, признаком которой являлась ингумация человека с верховым конем, уложенным вдоль длинной стенки могилы, с ориентацией головами в западный сектор ( Матренин , 2005. С. 16; 2008; Матренин, Тишкин , 2007. С. 103–113). Немногочисленные памятники данной традиции раскопаны на территории Северного Алтая на могильниках Усть-Эдиган, Айрыдаш I, а в Центральном Алтае – на некрополях Улита, Катанда I, Чендек, Верх-Уймон, Степушка II.

Теперь перейдем к подробному рассмотрению полученного предметного комплекса, который хранится в Музее археологии и этнографии Алтая Алтайского госуниверситета (Барнаул).

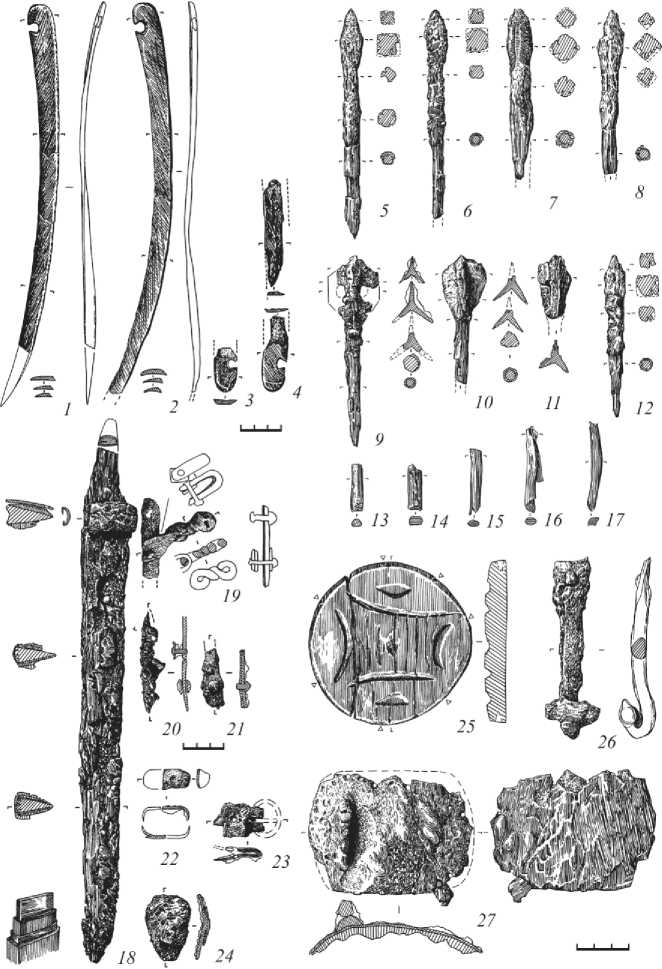

Оружие и воинская экипировка . Сложносоставной лук представлен четырьмя сохранившимися концевыми боковыми накладками (рис. 2, 1–4 ). Описанию поддается только пара от верхнего плеча кибити. Они тонкие (0,2–0,3 см), дуговидные, длинные (около 30 см), узкие (ширина у окончания – 1,9–2 см, в средней части – 1,4–1,5 см), с закругленной головкой, округлым вырезом для тетивы, покрытые почти полностью косыми насечками. Такие накладки аналогичны хуннским образцам. Установить тип лука, к которому они принадлежали, не представляется возможным. Стоит лишь указать, что это местная модификация II–V вв. н. э. с асимметричной длинной (1,4–1,5 м) кибитью, являвшаяся результатом развития раннебулан-кобинских экземпляров.

Железные черешковые наконечники стрел подразделяются на несколько типов. Первый объединяет пять изделий с четырехгранным в сечении пером килевидной формы, размерами 5,7–7,2 × 1,5–1,7 см, с кольцевым упором (рис. 2, 5–8,

Рис. 2. Оружие и воинское снаряжение из кургана 19 памятника Степушка I

1–4 – накладки лука; 5–12 – наконечники стрел; 13–17 – фрагменты древков стрел; 18–24 – боевой нож, детали ножен; 25 – донце колчана; 26 – крюк-застежка; 27 – защитная пластина. ( 1–4 – кость; 5–12, 19–24, 26 – железо; 13–17, 25 – дерево; 18 – железо, дерево, кожа; 27 – железо, дерево)

-

12 ). Такие наконечники находят редкие аналогии в Туве (курган 26 могильника Кокэль конца III–IV в. н. э.) и на Тянь-Шане – в комплексах кенкольской культуры IV в. н. э. ( Худяков , 1986. С. 71. Рис. 27, 21 ; Кожомбердиев, Худяков , 1987. Рис. 6, 11, 12 ). Они применялись для пробивания металлических доспехов, вошедших в широкое употребление на Алтае со второй половины IV в. н. э. Ко второму типу относится трехлопастной наконечник с шестиугольным пером, размерами 3,8 × 2,9 см, с кольцевым упором (рис. 2, 9 ). Такие наконечники известны на развитом (II – вторая половина IV в. н. э.) и позднем (вторая половина IV – первая половина V в. н. э.) этапах развития булан-кобинской общности ( Горбунов , 2006. С. 38). Третий тип включает 2 экземпляра с трехлопастным пером асимметрично-ромбической формы, размерами 3,6–3,7 × 1,7–2,4 см, с кольцевым упором (рис. 2, 10, 11 ). В Центрально-Азиатском регионе они появляются впервые у хунну в конце III–II в. до н. э. ( Худяков , 1986. С. 31), но получают широкое распространение во II–IV вв. н. э. На Алтае наконечники этого типа массово представлены в комплексах II–V вв. н. э. Мелкие фрагменты пяти деревянных древков (рис. 2, 13–17 ) не поддаются сравнительному изучению.

Боевой железный нож имеет острое окончание, треугольный в сечении клинок (длиной 32 см) с почти прямой спинкой и покатыми плечиками, наклонную в сторону лезвия рукоять без перекрестья и навершия (рис. 2, 18 ). Боевые ножи с такими морфологическими характеристиками появились на Алтае впервые во II в. н. э., вероятно, под влиянием позднехуннской (конец I в. до н. э. – I в. н. э.) военной традиции ( Тишкин, Матренин, Шмидт , 2012а. С. 62). Местным прототипом их могли быть кинжалы с наклонным черенком, известные в ранне-булан-кобинских погребениях рубежа эр – I в. н. э. на могильнике Усть-Эдиган ( Худяков , 1997. Рис. 3). У кочевников Алтая такие ножи пользовались большой популярностью во II–V вв. н. э. и редко встречаются в раннем Средневековье. Подобные образцы оружия имеются в Туве в материалах кокэльской культуры III–V вв. н. э. и на Среднем Енисее в памятниках таштыкской культуры ( Кызла-сов , 1960. Рис. 30, 8 ; 51, 7 ; Дьяконова , 1970. Табл. X, 22, 33 ; Памятники… 2010. С. 44).

Рассматриваемый нож помещался в деревянные ножны, покрытые сверху кожей. Устье их было окантовано железной обоймой. Край окантовки со стороны лезвия зажимал бортик из двух железных пластин-накладок вытянуто-прямоугольной формы, соединяющихся между собой шпеньками (рис. 2, 19–21). Примерно в средней части длины ножны охватывала еще одна железная обойма (рис. 2, 22). Окончание ножен было снабжено железной накладкой (рис. 2, 24). Ножны подвешивались к поясу с помощью железной цепочки, крепившейся к бортику с помощью хомутика-петли (рис. 2, 19). К окончанию ножен подводился портупейный ремешок, застегивавшийся на железную пряжку с подвижным язычком (рис. 2, 23). Ножны с цепочками происходят из немногих погребений булан-кобинской культуры, исследованных на могильниках Булан-Кобы IV, Яломан II, Кок-Паш и Пазырык (Гаврилова, 1965. Рис. 3, 5, 6, 7; Бобров, Васютин А.С., Васютин С.А., 2003. Рис. 35, 7–9; Тишкин, Горбунов, 2007. Рис. 1. С. 172). Данные материалы демонстрируют факт появления их на Алтае в IV в. н. э., с верхней хронологической границей бытования в рамках V в. н. э. В Туве железные цепочки встречаются в памятниках кокэльской культуры, да- тирующихся не ранее конца III в. н. э. При этом они крайне редко сочетаются с ножнами (Николаев, 2000. Рис. 3, 1, 2). Аналогичные ножны найдены в комплексах одинцовской культуры второй половины IV–V в. н. э. Алтайской лесостепи, куда они попадали от кочевников Алтая (Грязнов, 1956. Табл. XXXII, 22; XLI, 10). Поздние экземпляры ножен с железными оковками, иногда с цепочками, известны в лесных культурах Приобья V–VI вв. н.э. (Беликова, Плетнева, 1983. Рис. 2, 1; 5, 5; 8, 2; 14, 4; 53, 7, 8; Соловьев, 1987. Рис. 20, 7, 8).

Зафиксированные остатки колчана дают основания полагать, что это был кожаный футляр цилиндрической формы, длиной около 90 см, с деревянным дном диаметром 9,2 см (рис. 2, 25 ). На одну сторону днища нанесен резной орнамент в виде дуг и полукружий, образующих симметричный узор. Колчаны с деревянным донцем без крышки найдены в погребальном комплексе Кокэль, который датируется концом III – IV в. н. э. ( Вайнштейн , 1970. Рис. 25, 9 ; 57, 5 ; 70, 3 ; 76, 2 ; 112, 1 ; Вайнштейн, Дьяконова , 1966. Табл. II, 15 ; Дьяконова , 1970. Табл. II, 21 ).

Защитная пластина представляет собой прямоугольник со скругленными углами, размерами 9,4 × 7,5 см, на лицевой стороне которого имеется петля, а на тыльной – деревянная «подкладка» толщиной 0,5–0,8 см. По краям предмета зафиксировано пять небольших отверстий. Пластина крепилась, по-видимому, к широкому портупейному ремешку, который пропускался через петлю на лицевой части корпуса. Она предназначалась для защиты груди или плеча воина. Аналогии нам пока не известны.

От саадачного пояса сохранился железный крюк длиной 10 см, с поперечной планкой на язычке и пластинчатым овально-четырехугольным щитком со шпеньковым креплением (рис. 2, 26 ). За пределами Саяно-Алтая крюки с планкой датируются преимущественно IV–V вв. н. э., но могут «доживать» и до начала VI в. н. э. (обзор аналогий см.: Матренин , 2011. С. 145, 146). Изучение археологических материалов Восточного Забайкалья, Тувы, Кузнецкого Алатау и непосредственно Алтая показывает, что такие крюки появляются не ранее середины – второй половины III в. н. э. и популярны во второй четверти I тыс. н. э. Обнаруженный экземпляр находит аналогии в позднесяньбийском некрополе Дурой I в Восточном Забайкалье (не ранее середины III в. н. э.), а также в захоронении династии Ранняя Янь (начало IV в. н. э.) из Чаояна в Северном Китае ( Yu Junyu , 1997. Fig. 7, 3 ; Зюзин , 2008. С. 168). Подобный крюк происходит из булан-кобинского кургана второй половины IV – первой половины V в. н. э. могильника Яломан II ( Тишкин, Матренин , 2012б). Экземпляр, отличающийся абрисом щитка, зафиксирован в тюркской оградке второй половины V – первой половины VI в. н. э. комплекса Кудыргэ ( Илюшин , 2000. Рис. 2, 6 ).

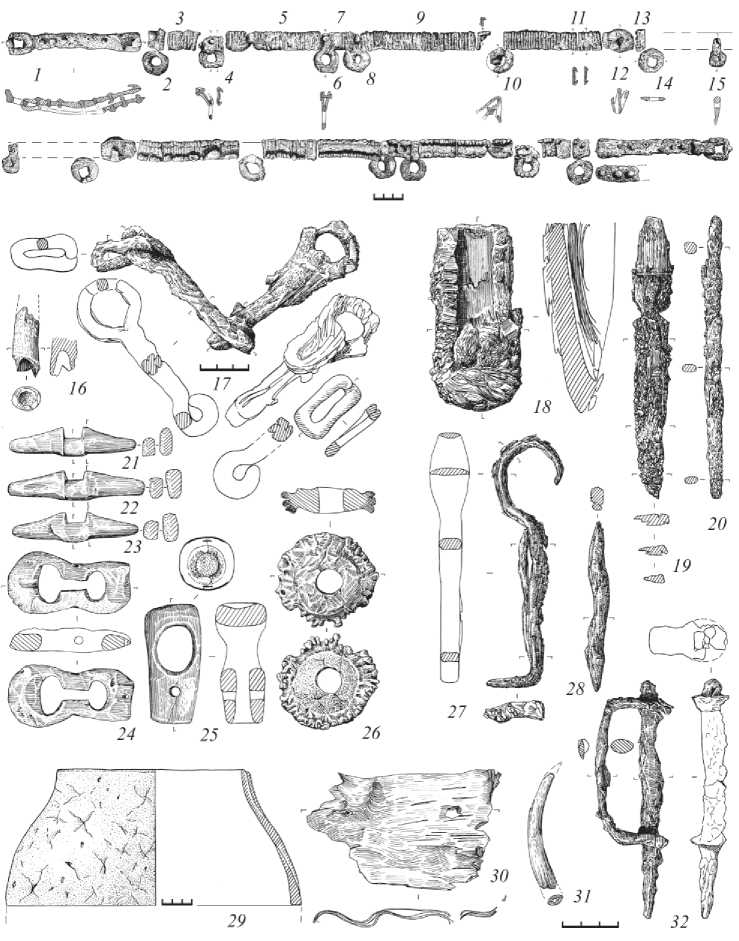

Подробного рассмотрения заслуживает хорошо реконструируемый наборный пояс, состоящий из большого числа элементов железной гарнитуры (рис. 3, 1–15 ), информативных для археологического датирования. Пряжки со шпеньком на рамке трапециевидной формы с подвижным щитком (рис. 3, 1 ) имеют ограниченный ареал, связанный с Алтае-Саянским регионом. Центром их широкого применения была Тува, где они известны в кокэльской культуре со второй половины III в. н. э. ( Вайнштейн, Дьяконова , 1966. Табл. XIII, 17 ; Вайнштейн , 1970. Рис. 100, 1 ; Дьяконова , 1970. Табл. XI, 35–38, 41, 58 ; XII, 30, 32, 48 ; Памятники… 2010. С. 34). На Среднем Енисее аналогичная пряжка найдена в та-

Рис. 3. Предметы снаряжения, орудия труда и бытовая утварь из кургана 19 памятника Степушка I

1 – пряжка; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – бляхи-полуобоймы с подвижными кольцами; 3, 5, 7, 9, 11, 13 – бляхи-зажимы; 15 – бляха-накладка с неподвижным кольцом; 16 – фрагмент псалия; 17 – удила; 18 – топор-тесло; 19 – нож; 20 – «напильник»; 21–23 – цурки; 24 – подпружная пряжка; 25 – блок-распределитель; 26 – подвеска; 27 – деревообрабатывающее орудие; 28 – проколка; 29 – фрагмент сосуда; 30 – фрагмент футляра; 31 – коготь-подвеска; 32 – скобообразное изделие. ( 1–15, 17, 19, 20, 27, 28, 32 – железо; 18 – железо, дерево; 16, 21–26, 31 – кость, рог; 29 – керамика; 30 – береста)

штыкском могильнике Староозначенская Переправа I ( Тетерин , 1999. Рис. 2, 12 ). Похожие изделия из цветного металла представлены в склепе 1 Изыхского чаатаса, который относится к более позднему времени (не ранее VI в. н. э.) ( Ва-децкая , 1999. С. 122. Рис. 64. Табл. 90). Населением Алтая пряжки со шпеньком и подвижным щитком, скорее всего, были заимствованы из Тувы на рубеже III–IV вв. н. э. Подобные изделия найдены в булан-кобинских погребениях из некрополей Булан-Кобы IV и Яломан II (неопубликованные материалы раскопок Ю.Т. Мамадакова и А.А. Тишкина).

Бляхи-накладки в виде пластин-полуобойм с подвижным кольцом (рис. 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ) появляются у кочевников Центральной Азии во II в. н. э., получая широкое распространение в III–V вв. н. э. у сяньби Восточного Забайкалья и Северо-Восточного Китая, а также кокэльского населения Тувы. На Алтае они известны во многих булан-кобинских погребениях II–V вв. н. э. (обзор аналогий см.: Тишкин, Матренин, Шмидт , 2012б).

Бляхи-зажимы (рис. 3, 3, 5, 7, 9, 11 ) обнаружены в Юго-Восточном Забайкалье в сяньбийском могильнике Дурой I второй половины Ш-TV в. н. э., а также в захоронениях бурхотуйской культуры IV–VI вв. н. э. на памятниках Улан-Хода, Дворцы I и др. ( Асеев, Кириллов, Ковычев , 1984. Табл. XXI, 24 ; Зюзин , 2008. С. 168, 169). Подобные изделия есть в материалах верхнеобской культуры V – начала VI в. н. э. Томского Приобья ( Беликова, Плетнева , 1983. Рис. 10, 4 ; 11, 5 ; 13, 12 ). Начальный период распространения блях-зажимов на территории Алтая приходится на IV в. н. э., и они бытуют в данном регионе до V в. н. э. включительно. Накладка с неподвижным кольцом (рис. 3, 15 ) датируется в пределах II–V вв. н. э.

Снаряжение верхового коня . Железные удила, имеющие грызла разной длины (11,7 и 12,1 см) с крюковым соединением и петельчатыми окончаниями (рис. 3, 17 ), встречаются в булан-кобинских памятниках II–V вв. н. э. Восьмерковидные петли зафиксированы у экземпляров IV–V вв. ( Соенов, Эбель , 1992. Рис. 33, 5 ; Соенов , 2000. Рис. 7, 8 ; 8, 6 ). Небольшой фрагмент рогового двудырчатого псалия сравнительному изучению не подлежит (рис. 3, 16 ).

Показательной является подпружная роговая пряжка с подвижным язычком (не сохранился) на вставном вертлюге с округлой рамкой и трапециевидным щитком (рис. 3, 24 ). Общая ее длина – 6,7 см: рамка 3,5 × 3,4 см, щиток 3,2 × 2,9 см. Наиболее ранние (II-I вв. до н. э.) из известных сейчас роговых пряжек с подвижным язычком происходят с территории Бурятии и Восточного Забайкалья из памятников, относимых к культуре хунну ( Асеев, Кириллов, Ковычев , 1984. С. 77, 78, 124. Табл. XI, 16 ; XXIV, 7 ; Ковычев , 2006. С. 255). Широкое распространение их в данных областях, а также на соседних территориях Маньчжурии и Внутренней Монголии, отмечено в конце I – начале III в. н. э. и связано с сяньби (Открытие… 2004; Ко-вычев , 2006. Рис. 7). От сяньби или других центрально-азиатских номадов единичные экземпляры таких пряжек попадали в Южную и Западную Сибирь, на Дальний Восток, в Среднюю Азию, Западное Приуралье и на более отдаленные европейские территории (обзор аналогий см.: Тишкин, Матренин , 2010). На Алтае роговые пряжки с подвижным язычком впервые появляются в погребениях IV в. н. э. и преобладают у позднебулан-кобинского населения (вторая половина IV – первая половина V в. н. э.), от которого затем переходят к ранним тюркам.

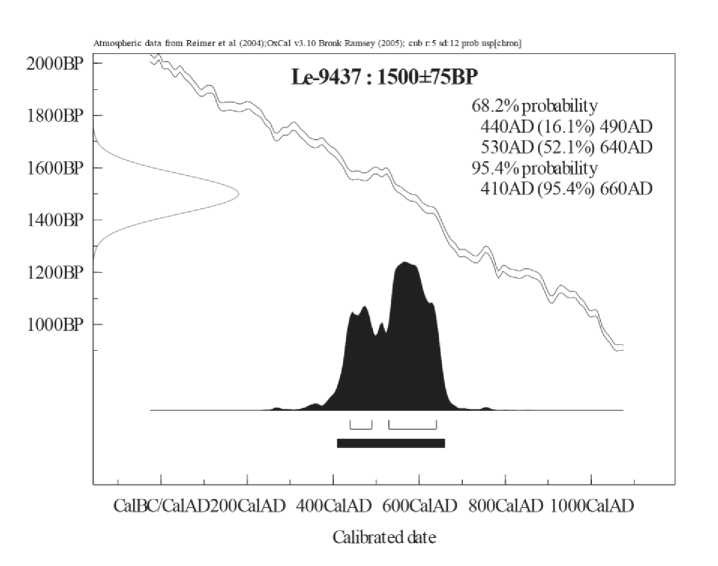

Рис. 4. Калиброванная радиоуглеродная дата, полученная по костям лошади из кургана 19 памятника Степушка I

Хронологически информативными являются роговые застежки для пут (цурки) трапециевидной формы с несомкнутым верхним краем над выемкой для ремня (рис. 3, 21–23 ). Точные подобия им представлены в таких булан-кобинс-ких комплексах второй половины IV – первой половины V в. н. э., как Яломан II и Дялян. Из Яломана II происходит похожий костяной блок-распределитель (рис. 3, 25 ). Датировку подвески из рога марала (рис. 3, 26 ) затрудняет отсутствие аналогий.

Орудия труда и предметы быта . Железный топор-тесло длиной 10 см с несомкнутой втулкой (рис. 3, 18 ) можно сопоставить с не опубликованными пока экземплярами из булан-кобинских памятников II в. н. э. (Карбан I) и второй половины IV – первой половины V в. н. э. (Яломан II). Железный черешковый нож с остроконечным, треугольным в сечении клинком длиной 12 см и прямой рукоятью без перекрестья и навершия (рис. 3, 19 ) представляет собой массовую находку из погребений булан-кобинской культуры II–V вв. н. э. Железные «напильник», проколка, стамеска (рис. 3, 20, 27, 28 ) не несут на себе примет хронологического характера. Скобообразный предмет (рис. 3, 32 ) находит аналогии в неопубликованных материалах позднехуннского (I – начало II в. н. э.) комплекса Бай-Даг II из Центральной Тувы.

К бытовой утвари относится лепной керамический горшок без орнамента, частично реконструируемый по обломкам верхней части (рис. 3, 29). Он имел невысо- кую шейку, прямой венчик диаметром около 19,5 см и раздутое тулово диаметром 30 см. В хронологическом аспекте глиняная посуда кочевников Алтая II–V вв. н. э. невыразительна. Два близких по форме сосуда происходят из неопубликованных погребальных комплексов Улита (III–IV вв. н. э.) и Булан-Кобы IV (IV в. н. э.). Берестяной футляр дошел до нас в виде отдельных фрагментов (рис. 3, 30). Подвеска из клыка сурка не является датирующей находкой (рис. 3, 31).

Таким образом, обнаруженные в кургане 19 могильника Степушка I вещественные источники находят значительное количество аналогий в поздних материалах бело-бомского этапа (II – первая половина IV в. н. э.) булан-кобинской культуры из некрополей Булан-Кобы IV и Белый-Бом II, а также в сопроводительном инвентаре памятников верх-уймонского этапа (вторая половина IV – первая половина V в. н. э.) Яломан II, Кок-Паш и Дялян. Основываясь на взаимной встречаемости хронологически значимых категорий инвентаря, исследованный объект можно датировать второй половиной IV – началом V в. н. э. Данная относительная хронология определенным образом подтверждается результатами радиоуглеродного анализа образца из костей лошади, осуществленного в лаборатории Института истории материальной культуры РАН (рис. 4). Исследованный курган можно рассматривать в качестве одного из базовых закрытых комплексов раннежужанского времени Центрального Алтая.

Список литературы Воинское погребение раннежужанского времени на могильнике Степушка I в Центральном Алтае

- Асеев И.В., Кириллов И.И., Ковычев Е.В., 1984. Кочевники Забайкалья в эпоху средневековья (по материалам погребений). Новосибирск: Наука. 201 с.

- Беликова О.Б. Плетнева Л.М., 1983. Памятники Томского Приобья в V-VIII вв. н. э. Томск: Изд-во Томского ун-та. 243 с.

- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А., 2003. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). Новосибирск: Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН. 224 с. Вадецкая Э.Б., 1999. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб.: Петербургское востоковедение. 440 с.

- Вайнштейн С.И., 1970. Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. (погребения кызылганской и сыын-чурекской культур)//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции/Отв. ред. Л.П. Потапов. Т. 3: Материалы по археологии и антропологии могильника Кокэль. Л.: Наука. С. 7-79.

- Вайнштейн С.И., Дьяконова В.П., 1966. Памятники в могильнике Кокэль конца I тысячелетия до нашей эры -первых веков нашей эры//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции/Отв. ред. Л.П. Потапов. Т. 2: Материалы по этнографии и археологии районов бассейна р. Хемчика. М.; Л.: Наука. С. 185-291.

- Гаврилова А.А., 1965. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука. 146 с.

- Горбунов В.В., 2006. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Ч. II: Наступательное вооружение (оружие). Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 232 с.

- Грязнов М.П., 1956. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М.; Л.: Изд-во АН СССР 162 с. + прил. (МИА. № 48).

- Дьяконова В.П., 1970. Большие курганы-кладбища на могильнике Кокэль (по результатам раскопок за 1963, 1965 гг.)//Тр. Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции/Отв. ред. Л.П. Потапов. Т. 3: Материалы по археологии и антропологии могильника Кокэль. Л.: Наука. С. 80-209.

- Зюзин А.В., 2008. Предметы вооружения из сяньбийского могильника Дурой-I в Восточном Забайкалье//Этнокультурная история Евразии: современные исследования и опыт реконструкций: Мат-лы XLVIII региональной (IV Всерос. с междунар. участием) археолого-этнографической студенческой конф. (Барнаул, 21-24 апреля 2008 г.)/Отв. ред. Ю.Ф. Кирюшин, Т.Г. Горбунова. Барнаул: Азбука. С. 168-169.

- Илюшин А.М., 2000. Могильник Кудыргэ и вопросы древнетюркской истории Саяно-Алтая//Памятники древнетюркской культуры в Саяно-Алтае и Центральной Азии/Отв. ред. В.И. Моло-дин, Ю.С. Худяков, С.Г. Скобелев. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. С. 157-169.

- Ковычев Е.В., 2006. Некоторые вопросы этнической и культурной истории Восточного Забайкалья в конце I тыс. до н. э. -I тыс. н. э.//Известия лаборатории древних технологий/Отв. ред. А.В. Харинский. Вып. 4. Иркутск: Изд-во ИрГТУ. С. 242-258.

- Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С., 1987. Комплекс вооружения кенкольского воина//Военное дело древнего населения Северной Азии: Сб. ст./Отв. ред. В.Е. Медведев, Ю.С. Худяков. Новосибирск: Наука. С. 75-106.

- Кызласов Л.Р., 1960. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-Минусинской котловины (I в. до н. э. -V в. н. э.). М.: Изд-во МГУ. 198 с.

- Мамадаков Ю.Т., 1990. Культура населения Центрального Алтая в первой половине I тыс. н. э.: Автореф. дис.... канд. ист. наук: 07.00.06. Новосибирск. 19 с.

- Матренин С.С., 2005. Социальная структура населения Горного Алтая хунно-сяньбийского времени (по материалам погребальных памятников булан-кобинской культуры II в. до н. э. -V в. н. э.): Автореф. дис.... канд. ист. наук: 07.00.06. Барнаул. 24 с.

- Матренин С.С., 2008. Некоторые результаты сравнительного изучения погребальных памятников Горного Алтая скифо-сакского и хуннуского времени//Известия Алтайского государственного университета. Сер.: История, политические науки. № 4/2 (60). С. 127-135.

- Матренин С.С., 2011. Колчанные крюки кочевников Алтая хуннуско-сяньбийско-жужанского времени (II в. до н. э. -V в. н. э.): классификация и типология//Известия Алтайского государственного университета. С. 141-149.

- Матренин С.С., Тишкин А.А., 2007. Опыт выделения локально-территориальных групп населения Горного Алтая хуннуского времени (по материалам погребальных памятников)//Теория и практика археологических исследований: Сб. науч. тр./Отв. ред. А.А. Тишкин. Вып. 3. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 102-115.

- Николаев Н.Н., 2000. Поясные наборы могильника Кокэль//Мировоззрение. Археология. Ритуал. Культура: Сб. ст. к 60-летию М.Л. Подольского/Отв. ред. А.Б. Никитин. СПб.: Б.и. С. 70-85.

- Открытие и исследование сяньбийских могильников во Внутренней Монголии. Пекин, 2004: Б.и. (На кит. яз.)

- Памятники кокэльской культуры Тувы: материалы и исследования: Коллективная монография/Д.Г. Савинов, А.Д. Грач, Ю.И. Трифанов, Г.В. Длужневская, Б.Б. Овчинникова, М.А. Дэвлет, Н.А. Васильева. СПб.: ЭлекСис, 2010. 252 с.

- Соенов В.И., 2000. Результаты раскопок на могильнике Верх-Уймон в 1999 году//Древности Алтая: Межвуз. сб. науч. тр./Отв. ред. В.И. Соенов. № 5. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ С. 48-62.

- Соенов В.И., 2010. Полевые археологические исследования научно-исследовательской лаборатории по изучению древностей Сибири и Центральной Азии ГОУ ВПО ГАГУ в 2010 г//Древности Сибири и Центральной Азии/Отв. ред. В.И. Соенов. № 3 (15). Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ С. 3-6.

- Соенов В.И., Эбель А.В., 1992. Курганы гунно-сарматской эпохи на Верхней Катуни. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГПИ. 116 с.

- Соловьев А.И., 1987. Военное дело коренного населения Западной Сибири. Эпоха средневековья. Новосибирск: Наука. 194 с.

- Тетерин Ю.В., 1999. Центрально-азиатские элементы таштыкского костюма (по материалам грунтовых могил)//Евразия: Культурное наследие древних цивилизаций. Вып. 2: Горизонты Евразии/Отв. ред. О.А. Митько. Новосибирск: Изд. центр НГУ С. 56-65.

- Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2007. Комплекс вооружения «эпохи великого переселения народов» из Горного Алтая (по материалам могильника Яломан-II)//Вооружение сарматов: региональная типология и хронология: Докл. к VI Междунар. конф. «Проблемы сарматской археологии и истории»/Отв. ред. Л.Т. Яблонский, А.Д. Таиров. Челябинск: Изд-во ЮУрГУ С. 164-172.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., 2010. Комплексный анализ костяных пряжек кочевников Алтая хуннуского и жужанского времени (по материалам могильника Яломан-II)//Известия Алтайского государственного университета. Сер.: История, политология. № 4/2 (68). С. 220-228.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., 2012. Военная ситуация на Алтае в сяньбийско-жужанское время (по материалам памятника Степушка-I)//Роль войны и военного дела в развитии древних и средневековых обществ/Отв. ред. В.И. Гуляев. М.: ИА РАН. С. 30, 31.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., 2012. Колчанные крюки булан-кобинской культуры из памятника Яломан-II (Центральный Алтай)//Вестник Новосибирского государственного университета. Сер.: История, филология. Т. 11. Вып. 7. С. 125-133.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2012. Боевые ножи кочевников Алтая эпохи «Великого переселения народов» (по материалам могильника Степушка-I)//История и культура средневековых народов степной Евразии: Мат-лы II Междунар. конгресса средневековой археологии Евразийских степей (Барнаул, сентябрь 2012 г.)/Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та. С. 59-65.

- Тишкин А.А., Матренин С.С., Шмидт А.В., 2012. Наборный пояс сяньбийского времени из могильника Степушка-I в Центральном Алтае//Древние культуры Монголии и Байкальской Сибири. Вып. 3: Мат-лы III Междунар. науч. конф. (Улан-Батор, 5-9 сентября 2012 г.)/Отв. ред. М. Эрдэнэ. Улан-Батор: Изд-во Монг гос. ун-та. С. 448-453.

- Худяков Ю.С., 1986. Вооружение средневековых кочевников Южной Сибири и Центральной Азии. Новосибирск: Наука. 268 с.

- Худяков Ю.С., 1997. Вооружение кочевников Горного Алтая хуннского времени (по материалам раскопок могильника Усть-Эдиган)//Известия лаборатории археологии/Отв. ред. В.И. Соенов. № 2. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ С. 28-37.

- Yu Junyu, 1997. Relics of the Former Yan Unearthed at Sanhecheng, Chaoyang//Wenwu. № 11. (На кит. яз.)