Воинское погребение у с. Китаевское

Автор: Ляхов С.В., Маслов В.Е., Половинкина Ю.С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Железный век и античность

Статья в выпуске: 278, 2025 года.

Бесплатный доступ

Заметка посвящена публикации воинского погребения кочевника конца IV в. до н. э. в курган эпохи бронзы могильника Китаевское-2 в Центральном Ставрополье. Рассматривается небольшая серия синхронных воинских захоронений с подобными мечами, которые появляются на рубеже двух больших эпох: «скифской» и «сарматской». Предметы вооружения и сопутствующий инвентарь погребений имеют широкий круг аналогий среди скифоидных и меотских древностей, а керамика – предкавказское происхождение. Погребальный обряд имеет сходство с памятниками нижневолжских кочевников и кочевыми группами Прикубанья, но отличен от погребальных традиций раннесарматской культуры.

Сарматская культура, меотская культура, синдо-меотские мечи, костяные ворворки, уздечные бляхи

Короткий адрес: https://sciup.org/143184284

IDR: 143184284 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.278.176-195

Текст научной статьи Воинское погребение у с. Китаевское

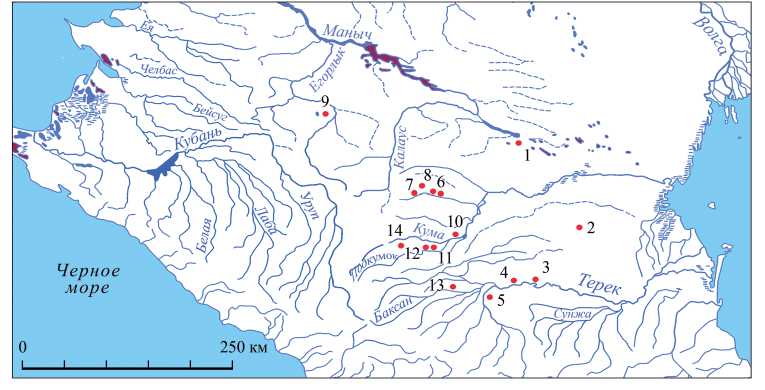

Курганный могильник Китаевское-2, состоявший из трех насыпей, находится на восточных склонах Ставропольской возвышенности, на первой надпойменной террасе левого берега р. Томузловки (левый приток р. Кума), примерно в 1,2 км к востоку от окраины с. Китаевское Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края, к югу от автомобильной дороги Александровское – Новоселицкое – Буденновск (рис. 1: 1 ). Памятник был частично исследован в мае 2024 г. отрядом ООО «НИИ «СевКавАрхеология» под руководством С. В. Ляхова (Открытый лист № 5246-2023 от 1 ноября 2023 г.) ( Ляхов , 2024).

Курган № 1 был крайним к северу (рис. 1: 2 ). К началу работ насыпь кургана прослеживалась лишь по пятну светлого грунта на фоне черного гумуса пашни. После зачистки фасов бровок стало ясно, что насыпь кургана и слой погребенной почвы полностью уничтожены в результате многолетней интенсивной глубокой распашки. Условные границы насыпи диаметром 13–14 м определялись в профилях по слою естественного почвообразования, связанному со смывами

-

1 Работа подготовлена в рамках выполнения НИР (№ НИОКТР 122011200269-4).

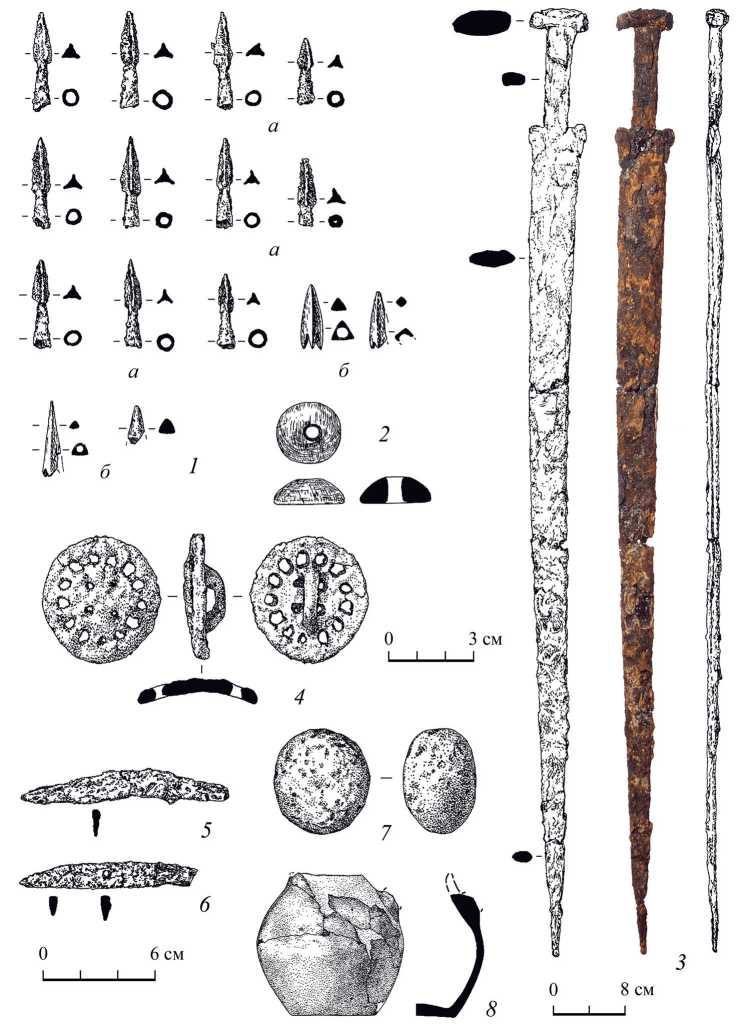

Рис. 1. Могильник Китаевское-2

1 – местоположение могильника на территории Ставропольского края; 2 – план курганной группы; 3 – план погр. 9 ( 1 – кувшин; 2 – меч; 3, 4 – наконечники стрел; 5 – галька; 6 – бляха; 7, 8 – ножи; 9 – ворворка; КЖ – кости животных)

с насыпи гумусированному суглинку, который в виде клиновидных включений залегал с отметок 7,6 м С и 7,1 м Ю.

Курган № 1 был создан в эпоху средней бронзы. Всего в нем открыто 11 разновременных погребальных комплексов: погребения № 3, 4, 7, 8, 10, 11 были совершены в эпоху бронзы, а впускные захоронения № 1, 2, 5, 6, 9 – на разных этапах раннежелезного века.

Наиболее ранним из погребений эпохи железа является погр. № 9, обнаруженное в центре кургана (рис. 1: 3 ).

Могильная камера подпрямоугольной в плане формы с округлыми углами и отвесными стенками, длинной осью была ориентирована в направлении СЗ–ЮВ. Ее общие размеры – 2,24 × 0,98 м. Дно камеры находилось на глубине от 1,07 до 1,21 м от репера, плавно понижаясь к СЗ. Северо-западная часть камеры прорезала заполнение и дно могильной камеры погр. № 3 эпохи бронзы.

На дне могильной ямы выявлен скелет взрослого человека (предположительно молодого мужчины) в положении вытянуто на спине, головой на ЮВ. Смещенный вместе с шейными позвонками череп лежал на правой стороне, с разворотом в сторону плеча, лицом на запад. Руки погребенного были свободно уложены вдоль тела. Правая, согнутая в локте, заведена кистью под крыло таза, кисть вытянутой левой руки должна была находиться напротив бедра. Ноги слегка раздвинуты и вытянуты.

Погребение, несомненно, было совершено в полой камере – могильной яме с перекрытием или в подбое, на что явственно указывает положение костей левой ноги и шейных позвонков, сместившихся, но сохранивших анатомический порядок.

Органического тлена или подстилок, а также минеральных посыпок под костями не зафиксировано.

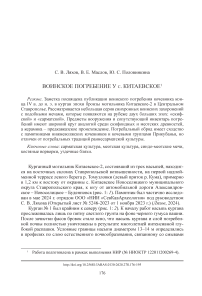

Поперек скелета был уложен острием на запад железный меч без перекрестия, с брусковидным навершием (рис. 2: 3 ), находившимся на стыке позвонков грудного и поясничного отделов. Под клинком, близ предплечья левой руки был найден овальный в плане галечный камень (рис. 2: 7 ), а близ кисти – железный нож (рис. 2: 6 ), вероятно, первоначально помещенный в ножны меча.

Под центральной частью клинка и южнее компактным скоплением шириной около 12 см был расчищен колчанный набор, состоявший из 19 втульча-тых трехлопастных железных и 2 костяных наконечников стрел (рис. 2: 1а, б ), уложенных в два-три яруса, бойками на запад. Южнее этого скопления была найдена ажурная бронзовая бляха, лежавшая петлей вниз (рис. 2: 4 ). Восточнее наконечников под лезвием меча обнаружена костяная ворворка (рис. 2: 2 ) – вероятно, принадлежность портупейного крепления меча.

К северу от меча находились три наконечника стрел (два костяных и один железный), очевидно, перемещенные грызунами.

В восточном углу камеры, за черепом был поставлен сероглиняный кувшин (рис. 2: 8 ).

На левом тазобедренном суставе сверху обнаружены кости птицы ( КЖ 1 ), частично лежавшие и на клинке меча. Комплект костей принадлежал пеганке ( Tadorna tadorna ) – утке, которая устраивает свои гнезда в норах сурков или

Рис. 2. Могильник Китаевское-2, кург. 1, погр. 9, погребальный инвентарь

1 – наконечники стрел; 2 – ворворка; 3 – меч; 4 – бляха; 5, 6 – ножи; 7 – галька; 8 – сосуд 1а, 3, 5, 6 – железо; 1б, 2 – кость; 4 – бронза; 8 – керамика барсуков. Именно так эта водоплавающая птица могла попасть в камеру погре-бения2. Одному из авторов неоднократно приходилось сталкиваться с ситуациями, когда различные крупные птицы – гуси, чайки и др. – были затащены в могильные камеры норными хищниками, вероятно, лисами.

На правом локтевом суставе обнаружены кости одной конечности МРС ( КЖ 2 ), а восточнее 10 ребер (бок) и кости второй ноги. Установлено, что это части туши овцы: правая нога, отрезанная под лопаткой на уровне плечевой кости, с рулькой и частью лытки, от которой отрезали скаковой сустав; задняя правая нога – бедренная часть, голяшка с лыткой, также без фаланг. Вероятно, что мясо было отделено от туши одной особи, возраст которой на момент жертвоприношения – около 3,5 лет, а высота в холке – 61,6 см (рост реконструировался из расчета длины пяти костей: плечевой, лучевой, берцовой, пяточной и надпяточной с учетом соответствующих коэффициентов).

Среди костей животного был найден железный черешковый нож (рис. 2: 5 ).

Датировку комплекса определяет инвентарь погребения:

Меч без перекрестия – т. н. синдо-меотского типа: с вытянутым треугольным клинком, длинным узким острием и Т-образной рукоятью с массивным наварным навершием, слегка изогнутым вниз. Общая длина меча – 90 см, клинка – 79 см, ширина клинка под рукоятью – 5,5 см; размеры навершия 5,3 × 1,8 × 2,5 см (рис. 2: 3 ). Сечение клинка линзовидное, рукояти - подпрямоугольное, навершия -овальное в плане, округлое в сечении. Рукоять переходит в клинок под углом, близким к прямому. По классификации В. Р. Эрлиха, меч относится к типу II подотдела II отдела I ( Эрлих , 1991. С. 81, 82).

Основным районом бытования различных вариантов синдо-меотских ме-чей3, откуда они получают широкое распространение, остается ареал меотских памятников Кубани. Точное число находок здесь на сегодняшний день неизвестно, но приводятся сведения о более чем двухстах экземплярах ( Иванов , 2020. С. 29, 30). Хотя для мечей этой группы предложены типологические схемы ( Эрлих , 1991. С. 77–82; Марченко , 1996. С. 48–50), однако их датировка производится по совместным находкам с античным импортом, прежде всего амфорам. В целом хронология подавляющего большинства таких комплексов не выходит за рамки IV в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2023. С. 120). В течение этого столетия существует тенденция к постепенному удлинению клинков мечей, наряду с оформлением перехода клинка в рукоять под прямым углом.

Наиболее ранние синдо-меотские мечи известны в Центральном Предкавказье в основных погребениях курганов скифского м-ка Новозаведенное-III, где они найдены вместе с чешуйчатыми доспехами – кург. 1 и 2, с наборным боевым поясом из бронзовых пластин – кург. 8. В колчанных наборах из этих курганов преобладали бронзовые наконечники стрел ( Канторович, Маслов , 2017. С. 126,

-

127, 129. Рис. 21; 22; 24; Маслов , 2019. С. 147, 148. Рис. 5: 2, 3 ). Предварительная датировка данных комплексов пока опирается на стилистически тяготеющую к Прикубанью золотую нашивную бляшку из кург. 8 с изображением «лосекоз-ла», которую нельзя отнести ко времени позднее середины IV в. до н. э. ( Канторович , 2018. С. 155–160. Илл. 1: 2 ).

В разрушенном погребении у г. Терек в равнинной части Кабардино-Балкарии синдо-меотский меч был найден вместе с тремя бронзовыми наконечниками стрел и оселком ( Горемыкина , 1961. С. 100. Рис. 8).

Вероятно, несколько более поздним временем датируется необычный ритуальный комплекс в кург. 26 м-ка Веселая Роща II в центральном Ставрополье, где набор вооружения (два обвитых наборным боевым поясом из бронзовых пластин меча, из которых уверенно определим как меч синдо-меотского типа только один – длиной 68 и шириной под рукоятью 10 см, и два колчанных набора из железных втульчатых наконечников стрел) был помещен в небольшую яму, вырытую в материке в полé кургана близ окружавшего насыпь рва. На острие одного из мечей, вероятно, был уложен распавшийся бронзовый античный шлем, орнаментированный рельефными волютами; рядом с мечами найдена бронзовая ворворка ( Романовская , 1979. Л. 150–152. Рис. 550–555; Прокопенко , 2014а. С. 109; 2014б. Рис. 41: Аа ).

Следующая группа погребений с синдо-меотскими мечами относится к финалу скифской эпохи. Причем для Предкавказья имеется не так уж много комплексных находок такого оружия, сведения о которых приводит Ю. А. Прокопенко в сводной монографии ( Прокопенко , 2014а. С. 193, 194; 2014б. Рис. 92)4:

-

– Новозаведенное-II, кург. 13, погр. 1 (впускное в ограбленную камеру раннескифского кургана; меч уложен поперек скелета, справа налево, его кончик согнут; нижняя часть клинка лежала поверх колчана) ( Маслов , 1996. Рис. 1; 2: 6 );

-

– Новоселицкое, кург. 2, погр. 1 (впускное подбойное; меч согнут и уложен на ступень вместе с костяной ворворкой, рядом колчанный набор, оселок и бронзовая ворворка) ( Кореняко, Найденко , 1977. С. 240. Рис. 2: 3 );

-

– ст. Павлодольская, кург. 5/1982 г., погр. 2 (впускное; меч согнут) ( Березин , 1983. С. 97)5;

-

– Комарово, кург. 1, погр.7 (впускное, меч обнаружен вместе с шилообраз-ным предметом) ( Туаллагов , 2007. С. 160. Рис. 28: 1 );

-

– Жуковская группа II, кург. 5, погр. 1 (основное, в подбое, меч уложен вдоль тела, на клинке три ворворки – 2 костяные и одна бронзовая) ( Тихонов, Державин , 1977. Л. 56, 57. Рис. 143–147; Прокопенко , 2014б. Рис. 38: А );

-

– Чограй-IX, кург. 14, компл. 1 (ритуальный комплекс (?) близ рва; сломанный меч вместе с галькой и жертвенной пищей) ( Андреева, Ульянова , 1986. Л. 123. Рис. 542–544; Прокопенко , 2014б. Рис. 41: Бб ; 92: 27 );

– с. Бажиган, разрушенное погр., исследованное Е. И. Крупновым в 1955 г. (вместе с двумя бронзовыми и пятью костяными наконечниками стрел) ( Смирнов , 1964. С. 268, 269. Рис. 12: 3а, 3б )6;

– м-к 2-го Татарского г-ща, склеп № 3, компл. 1 (каменный склеп, меч лежал вдоль стены) ( Кудрявцев, Черкасов , 2006. С. 18. Рис. 7; Кудрявцев , 2006. Л. 47. Рис. 118).

К этой группе следует добавить комплексы, опубликованные позднее:

– кург. на ул. Березовой (северо-восточная окраина г. Ставрополя), погр. 31 (впускное, меч вдоль тела, рядом с верхней частью клинка – две костяные вор-ворки) ( Бабенко , 2015. Л. 50–52. Рис. 132–136; Маслов , 2019. С. 146. Рис. 4: 2 )7;

– кург. 3 м-ка Лысогорский-6, погр. 1 (впускное, меч уложен вдоль тела, под нижней частью клинка находился железное шило) ( Березин и др. , 2018. С. 164. Рис. 1: А );

– кург. 1 м-ка Незлобненский-6, погр. 1 (впускное коллективное, три сломанных меча были уложены в головах погребенных вместе с колчанным набором) ( Березин , 2021. С. 122–127. Рис. 4–7);

– в разрушенном грунтовом погр. 1 Железноводского 2-го м-ка (вместе с шилом) ( Березин , 2023. С. 9. Рис. 3; 4: 4, 5 )8.

Кроме того, в кург. 1 м-ка Новозаведенное-V в ходе работ Ставропольской экспедиции истфака МГУ (нач. А. Р. Канторович) были открыты два впускных захоронения конца IV в. до н. э. с синдо-меотскими мечами, очевидно, синхронными в рамках относительной хронологии упомянутому выше захоронению с мечом из м-ка Новозаведенное-II (материал не опубликован).

Только один из поздних комплексов может быть датирован античным импортом: в склепе № 3 на 2-м Татарском городище был найден позолоченный терракотовый горгонейон ( Кудрявцев, Черкасов , 2006. С. 19. Рис. 11; Кудрявцев , 2006. Л. 26, 27)9. Аналогичный горгонейон происходит из погр. 2/2006 г. некрополя Старокорсунского 2-го городища, где он был найден вместе с амфорами и боспорскими угвентариями ( Лимберис, Марченко , 2007. С. 71. Рис. 15: 3 ). Этот комплекс датирован концом IV в. до н. э.

Серия близких горгонейонов происходит из погр. 93в (погр. 9/1992 г.) некрополя 2-го Старокорсунского городища, датированного по амфоре «рыжановско-го» типа третьей четв. IV в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2005. С. 221, 251, 252.

Рис. 14: 18 )10. В этом комплексе слева от погребенного был также найден меч, близкий к находке с Татарского городища, вместе с четырьмя костяными вор-ворками, железным шилом и колчанным набором ( Лимберис, Марченко , 2005. Рис. 14: 5, 7, 19, 24, 26, 27 ).

В склепе на 2-м Татарском городище была также найдена необычная для Предкавказья костяная гвоздевидная заколка ( Кудрявцев, Черкасов , 2006. С. 19. Рис. 6; Кудрявцев , 2006. Рис. 113). Подобная заколка происходит из погр. 9/2006 г. / некрополя 2-го Старокорсунского городища, по амфорам и стратиграфии также датированного концом IV в. до н. э. ( Лимберис, Марченко , 2007. С. 72. Рис. 39: 6 ).

Следует подчеркнуть, что меч из погребения на 2-м Татарском городище по размерам близок публикуемой находке из Китаевского: его длина – 96 см, ширина клинка под рукоятью – 5,5 см.

С мечом связаны овальная галька размерами 5,0 × 5,4 × 3,8 см (рис. 2: 7 ) и однолезвийный железный нож с дуговидной спинкой и прямым лезвием (рис. 2: 6 ). Черешок у него отделен от лезвия уступом. Общая длина – 9,5 см. Галька, вероятно, использовалась как абразив, а нож – в хозяйственных целях. Но не исключено, что он дополнял колчан и мог использоваться для подработки древков стрел в случае необходимости.

Второй нож (общей длиной 11 см) с горбатой спинкой, немного вогнутой лезвийной частью и широким черешком (рис. 2: 5 ) найден с жертвенной пищей.

С портупейной подвеской меча, очевидно, связана костяная ворворка , скорее всего, находившаяся на окончании ремня. Диаметры ее основания и отверстия в центре – 2,4 и 0,6 см соответственно, высота – 1,1 см (рис. 2: 2 ). Подобные изделия из кости, очевидно, можно рассматривать как косвенный хронологический индикатор, поскольку они встречаются в погребальных комплексах второй половины – конца IV – начала III в. до н. э. на огромной территории от Среднего и Нижнего Дона ( Пузикова , 2001. С. 168. Рис. 27: 16–18 ; Максименко , 1983. Рис. 16: 10, 11 ) и Кубани ( Лимберис, Марченко , 2005. С. 245. Рис. 5: 8 ) до Нижнего Поволжья ( Клепиков , 2002. С. 78. Рис. 27: 3, 17, 22–25 ; и др.) и Южного Приуралья ( Яблонский и др. , 2023. Кат. 192; 604 и др.). Причина их неожиданной популярности в этот период остается неясной.

К колчану, вероятно, крепилась ажурная бронзовая бляха с арочной петлей на обороте (рис. 2: 4 ). Ее округлый щиток слегка изогнут. В нем имеются 4 центральных отверстия, расположенных крестообразно, и 13 округлых отверстий, размещенных по кругу вдоль края. Высота бляшки с петлей – 1,4 см, диаметр – 4,1 см.

Данная бляха имеет широкий круг параллелей, среди уздечных бляшек из скифских/скифоидных (Савченко, 2009. С. 279. Рис. 15: 18–21; 16: 21; Максименко, 1983. Рис. 16: 24), меотских (Лесков и др., 2013. Рис. 73: 1; 75: 5; Ждановский, 2001. С. 92. Табл. 6: 4) и южноуральских памятников (Смирнов, 1964. Рис. 37: 1з; Яблонский и др., 2023. С. 166. Кат. 364) середины – конца IV в. до н. э., хотя в редких случаях встречаются они и в материалах последних веков до н. э. (Керефов, 1988. Рис. 9: 29; Марченко, 1996. Рис. 87: 5). Недавно опубликована классификация бляшек, куда включена значительная часть подобных находок (Прокопенко, 2023). Однако с выводами автора о том, что в генезисе изделий этого типа отражено влияние традиций кобанского декоративно-прикладного искусства, невозможно согласиться, так же как с целым рядом других поспешных заключений.

Можно предположить, что ведущий тип изделий этого типа – колесовидной формы – первоначально действительно воспроизводил колесо с выделенной ступицей – астральный символ Солнца. Культовые бронзовые модели колес были найдены в кург. 5 Уляпского некрополя в Закубанье, датированного по амфорной таре первой пол. IV в. до н. э. ( Лесков и др. , 2013. С. 56. Рис. 33), а в кург. 8 и 9 этого же некрополя уже присутствовали колесовидные уздечные бляхи. В материалах с городища Вани в Колхиде также есть подобные изделия наряду с уздечной бляшкой в меото-скифском зверином стиле, что подтверждает исходный кубанский импульс их распространения ( Качарава , 2025. С. 17. Табл. ХIII: 66, 67 ).

Находка из Китаевского демонстрирует деградацию исходной модели при сохранении ее внешних параметров. Наиболее близки к ней экземпляры из кург. 18 м-ка Русская Тростянка на Среднем Дону ( Савченко , 2009. Рис. 15: 18 ) и погр. 5 Нижне-Черекского кургана ( Керефов , 1988. С. 34. Рис. 9: 29 ).

Железные трехлопастные наконечники стрел , с лопастями, срезанными под тупым углом к основанию и выступающей втулкой: общая длина – 2,3–3,2 см, диаметр втулок – 0,5–0,7 см (рис. 2: 1а ). Длина втулки в среднем немного превышает длину головок.

Как мы уже отмечали выше, в Предкавказье в первой половине IV в. до н. э. в составе стрелковых наборов преобладают бронзовые наконечники стрел. Стремительное распространение железных втульчатых наконечников стрел происходит во второй половине – конце этого столетия, когда они почти полностью вытесняют бронзовые наконечники и в последующем доминируют в составе стрелковых наборов вплоть до рубежа эр. Более чем вероятно, что это результат внешнего культурного импульса со стороны меотской культуры Кубани, где массовое производство железных наконечников с использованием кузнечной штамповки началось по меньшей мере в V в. до н. э. ( Эрлих , 2007. С. 348–351). Это подтверждается материалами из захоронений в склепах на Татарском городище ( Кудрявцев и др. , 1999. Рис. 7).

На Нижнем Дону в материалах могильников Дугино Х и Крест, хорошо датированных по находкам амфор, тенденция к преобладанию железных наконечников стрел прослеживается уже с последней трети V в. до н. э. ( Дедюлькин , 2014. С. 351).

В памятниках Среднего Дона в течение IV в. до н. э. комплексы с втуль-чатыми железными наконечниками стрел, преимущественно трехлопастными, также становятся преобладающими (Савченко, 2004. С. 180). Влияние меотской культуры в ходе распространения подобных наконечников, вероятно, вместе с технологией их изготовления, можно проиллюстрировать на примере инвентаря из кург. 15 Дуровского м-ка, где в парном погребении были найдены два синдо-меотских меча и два колчанных набора – всего около 260 железных трехлопастных втульчатых наконечников (Пузикова, 2001. С. 196, 245. Рис. 45).

Однако на территории Нижнего Поволжья бронзовые наконечники стрел используются дольше, чем в западных областях, что объясняют миграционными связями с Приуральем ( Клепиков , 2002. С. 42). Тем не менее и здесь ощутим западный импульс в распространении железных втульчатых наконечников. Так, в диагональном погр. 2 кургана 2 м-ка Цаган-Тошу-Толга I в Калмыкии набор таких наконечников был обнаружен вместе с мечом синдо-меотского типа ( Шинкарь , 2007. С. 109. Рис. 2: 46–49 ; Скрипкин , 2017. С. 125). По заключению В. М. Клепикова, нижневолжские памятники выглядят передаточным звеном между Доном и Уралом, фиксируя пути проникновения в Приуралье железных втульчатых наконечников стрел и мечей синдо-меотского типа в IV в. до н. э. ( Клепиков , 2002. С. 45).

В составе колчанного набора из Китаевского также обнаружены костяные наконечники с удлиненно-пирамидальной головкой трехгранного и квадратного сечения, с треугольными вырезами в основании и внутренней втулкой (рис. 2: 1б ). Их длина – 2,3–2,7 см. Подобные наконечники широко представлены в северокавказских колчанных комплектах V–IV вв. до н. э., но редко преобладают (комплекс из Бажигана). Обычно они дополняют основной стрелковый набор ( Прокопенко , 2014а. С. 202, 203). Возможно, их распространение связано с удорожанием цветных металлов.

Кувшин сероглиняный : верхняя часть не сохранилась, ручка отбита в древности, поверхность заглажена. Высота –13 см, максимальный диаметр – 16,3 см, диаметр дна – 9 см. В связи с неполнотой формы подобрать данному сосуду аналогию затруднительно, но его северокавказское происхождение кажется очевидным.

Подводя итоги, следует остановиться на культурных традициях, которые прослеживаются в материалах небольшой выборки из погребений военизированного кочевого населения предкавказских степей поздней группы.

Воинские захоронения с синдо-меотскими мечами содержат материал, демонстрирующий смену культурных парадигм на рубеже двух больших эпох: «скифской» и «сарматской». В этой связи следует еще раз особо отметить случай, когда подобное захоронение было совершено непосредственно поверх разграбленного раннескифского погребения (кург. 13 м-ка Новозаведенное-II) ( Маслов , 1996).

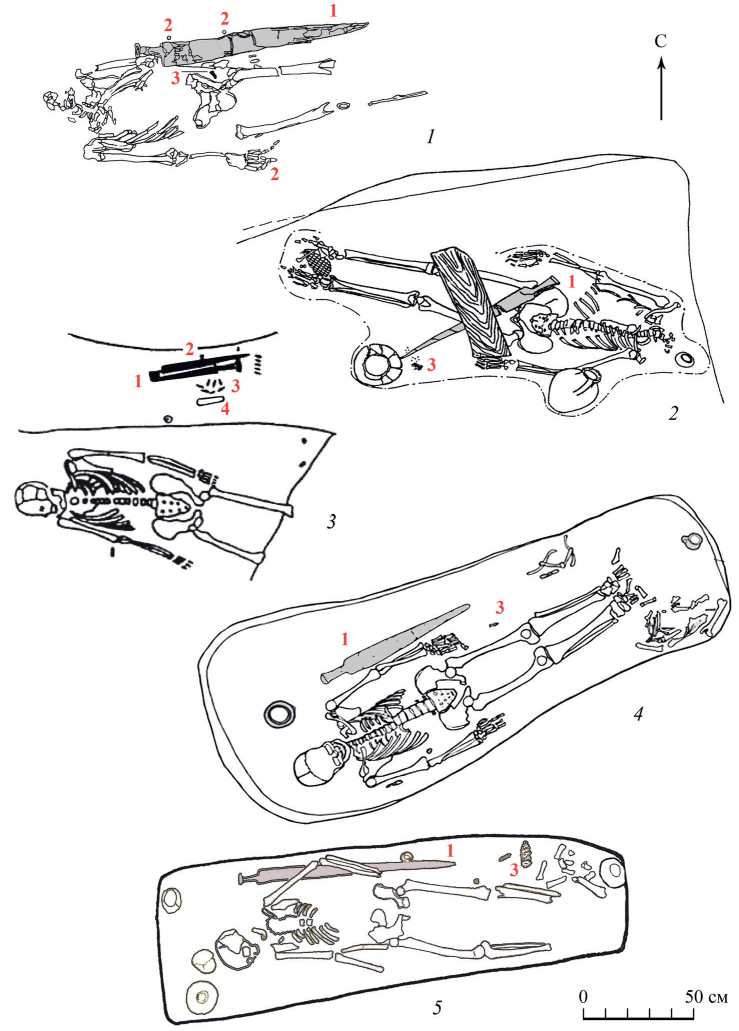

Еще В. Б. Виноградов отметил сохранение в Предкавказье архаичных традиций погребального обряда, характерного для памятников, оставленных кочевым населением соседнего региона – Нижнего Поволжья ( Смирнов , 1964. С. 91, 269), и «обилие синдо-меотских черт в материальной культуре» ( Виноградов , 1965. С. 115). После открытия группы захоронений IV – начала III в. до н. э. в Центральном Ставрополье широтную ориентировку, не соответствующую представлениям о ранних сарматах, было предложено признать локальной особенностью местных кочевых групп, предположительно продвинувшихся в конце IV в. до н. э. с северо-востока ( Мирошина , 1986. С. 171, 172, 175). Погребения этой группы расположены скоплениями – в Центральном Ставрополье, в окрестностях г. Ставрополь и на юге Ставропольского края, в степном Притеречье

Рис. 3. Планы погребений поздней группы с синдо-меотскими мечами

1 – г. Ставрополь, кург. на ул. Березовой, погр. 3 (по: Бабенко , 2015); 2 – Новозаведен-ное-II, кург. 13, погр. 1 (по: Маслов , 1996); 3 – Новоселицкое, кург. 2, погр. 1 (по: Кореняко, Найденко , 1977); 4 – Лысогорский-6, кург. 3, погр. 1 (по: Березин и др. , 2018); 5 – кург. 1 близ г. Новокубанск, погр. 21 (по: Шевченко , 2004)

Красными цифрами обозначены : 1 – мечи; 2 – костяные ворворки; 3 – втульчатые наконечники стрел; 4 – оселки

Рис. 4. Карта расположения памятников с мечами синдо-меотского типа

1 – Чограй-IX; 2 – Бажиган; 3 – Комарово; 4 – Павлодольская; 5 – Терек; 6 – Новоселицкое и Китаевское; 7 – Жуковская, гр. II; 8 – Веселая Роща II; 9 – Татарское г-ще и г. Ставрополь; 10 – м-ки Новозаведенное-II, III и V; 11 – Незлобненский-6; 12 – Лысогорский-6; 13 – Заюко-во-3; 14 – 2-й Железноводский м-к

(рис. 4). Все они имеют широтную ориентировку (рис. 3), часто с отклонением (преобладает западный сектор (рис. 3: 1, 3–5 )).

В более ранний период также сформировалась традиция размещения рядом с погребенным определенных частей тушки барана – обычно передней ноги с лопаткой, с ножом или без ( Смирнов , 1964. С. 100).

Не исключено, что с нижневолжским культурным влиянием связано и появление неглубоких ровиков, окружавших насыпь, позднее иногда перекрывавшихся досыпками ( Романовская , 1997; Скрипкин, Шинкарь , 2010. С. 134. Рис. 1: 1 ; Прокопенко , 2014а. С. 108).

О возможной преемственности по отношению к комплексам конца IV в. до н. э. более поздних захоронений «сарматского» кластера последних веков до н. э. свидетельствует их соседство в одних и тех же насыпях, при этом более поздние, как правило, не нарушают ранние ( Шевченко , 2004. С. 170; Березин и др. , 2018. С. 173).

Мечи в погребениях находятся обычно слева от тела; при расположении поперек тела рукоять зафиксирована как слева, так и справа. Во всех этих погребениях рядом с мечами присутствуют железные втульчатые наконечники стрел – от нескольких экземпляров до колчанных наборов. В составе стрелковых наборов вместе с железными встречаются костяные наконечники стрел, но бронзовые наконечники единичны (Прокопенко, 2014б. Рис. 38: А, 2). В ножны мечей иногда помещались ножи или шилья. Новой традицией является по-вреждение/умерщвление мечей. Вместе с мечами найдены оселки (или заменяющие их гальки) и ворворки от портупеи. Из предметов вооружения встречены также наконечники копий и их втоки (Прокопенко, 2014б. Рис. 38: А, 5; Березин и др., 2018. С. 164. Рис. 2: 1; Березин, 2021. Рис. 15: 1), причем наконечник копья был воткнут в дно могилы.

Данная группа воинских захоронений имеет очень близкие соответствия в кочевнических памятниках Кубани, которые И. И. Марченко объединил в 1-ю группу своей периодизации, предварительно датировав IV – началом III в. до н. э. (рис. 3: 5 ). Совпадают основные элементы погребального обряда: впускные захоронения (известна одна катакомба), вытянутое на спине положение, преобладающая западная ориентировка, установка сосудов в ногах или в головах, наличие в качестве заупокойной пищи части туши овцы (ноги и ребра), иногда с железным ножом ( Марченко , 1996. С. 82–85, 95, 96. Рис. 40; 53; 86: 1–8 ; 103)11. В 13 из 17 комплексов встречено оружие (мечи, наконечники стрел и копий) с устойчивым сочетанием мечей с наконечниками стрел. В трех комплексах мечи были преднамеренно сломаны. В опубликованном позднее воинском захоронении (погр. 21 кург. 1 близ г. Новокубанск) с синдо-меотским мечом наконечник копья был также воткнут в дно могилы ( Шевченко , 2004. С. 166, 167. Рис. 4).

От синхронных предкавказских комплексов воинские захоронения Кубани отличаются набором керамической посуды и находками зеркал (Там же. Рис. 4: 3 ).

В итоге погребальный инвентарь предкавказских комплексов можно разделить на две основные составляющие: во-первых, набор вооружения, отражающий влияние меотской культуры Кубани, которое в этот период, судя по материалам из разных регионов, становится общим надкультурным фоном, и, во-вторых, местная предкавказская керамика.

Среди керамики встречаются сосуды, происхождение которых, несомненно, связано с предгорной зоной ( Маслов , 1996. С. 70. Рис. 2: 1 ), что позволяет предполагать тесные контакты скотоводческих групп с местными позднекобан-скими племенами. О том, что культурное взаимопроникновение было двусторонним, предвосхитившим процессы, происходившие в «сарматскую» эпоху, свидетельствуют материалы погр. 11 м-ка Заюково-3 в устье Баксанского ущелья ( Кадиева, Демиденко , 2017. С. 112, 113. Рис. 6)12. Меч из этого погребения длиной 91,4 и шириной основания клинка 5,48 см почти идентичен мечам из склепа на Татарском городище и погр. 9 кург. 1 м-ка Китаевское-2. Вместе с ним были обнаружены два колчанных набора из железных трехлопастных втульчатых наконечников, нож (вероятно, помещенный в колчан) и бусина, скорее всего, надетая на ремни портупеи.

Присутствие же отдельных сарматских/прохоровских групп в конце IV в. до н. э. в Предкавказье возможно допустить, но пока известны лишь редкие случайные находки мечей переходного типа (Маслов, 2019. С. 148). Более ранние выплески южноуральских племен в предгорья Северного Кавказа отражены в небольшой серии наземных деревянных конструкций и ранних диагональных погребениях, датировать которые сегодня можно в пределах середины – второй половины IV в. до н. э. (Бурков, Маслов, 2016).