Война и доверие: социологический анализ результатов опросов немецких военнопленных в 1941-1942 гг

Автор: Барановский Максим Витальевич

Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 10, 2020 года.

Бесплатный доступ

Работа по рассекречиванию архивных документов позволила исследователям ознакомиться с материалами опросов немецких военнопленных, организованных специалистами-политработниками Красной армии. Целью настоящей статьи стал анализ доверия солдат фашистских частей к своему военно-политическому руководству, пропаганде, а также их отношения к перспективам боевых действий в 1941-1942 гг. Материалами для исследования выступили обзоры, подготовленные политотделом Северо-Западного фронта. В документах представлена динамика изменения мнений немецких военнопленных по различным военно-политическим, общественным и культурным вопросам. Опросы носили мониторинговый характер и проводились анонимно. В качестве метода применен вторичный анализ данных результатов анкетирования пленных солдат и офицеров немецко-фашистских частей в период с сентября 1941 г. по апрель 1942 г. (N = 326). Исследование позволило проследить снижение уровня доверия в частях вермахта, обусловленное как неудачами на полях сражений, так и индивидуальными обстоятельствами, в которые попали немецкие солдаты. Подчеркивается перспективность дальнейшей работы по изучению отчетных материалов политорганов Красной армии.

Доверие, анкетный опрос, великая отечественная война, военнопленные, моральный дух, пропаганда

Короткий адрес: https://sciup.org/149134488

IDR: 149134488 | УДК: 355.01:303.62-054.65“1941/1942” | DOI: 10.24158/spp.2020.10.2

Текст научной статьи Война и доверие: социологический анализ результатов опросов немецких военнопленных в 1941-1942 гг

Доверие и война: постановка проблемы . Основатель феноменологической традиции Э. Гуссерль, став непосредственным свидетелем того, как свыше миллиона немцев добровольно отправились в военкоматы в августе 1914 г., так описал этот порыв граждан Германии в письме к своему брату: «Мобилизация проводится как великолепный магический ритуал: вид стройных войсковых колонн – плечом к плечу – согревает сердце. Все, что здесь происходит, – принесение жертвы всеми сословиями народа, это доверие, это твердое намерение победить или умереть (…) – все это неотразимо. Эта Германия непобедима» [1, с. 18]. Бесславно окончилась для Германии первая «великая» война, прошло более двух десятилетий, и Гуссерль, отвергнутый своими учениками, стал жертвой антисемитских законов нацистского правительства, а новые «стройные колонны» уже нескольких миллионов немцев снова устремились с оружием в руках осуществлять передел мировых устоев и ценностей. Открытыми остаются вопросы, во что верили, кому доверяли солдаты вермахта и как трансформировалось это доверие за годы войны. Целью статьи является попытка осмысления структуры и состояния доверия в фашистской армии в 1941–1942 гг. на основе анализа результатов анонимных опросов немецких военнопленных.

Во время Второй мировой войны нацистское правительство и армия максимально воспроизвели все возможные военные и антигуманистические технологии: использование смертонос- ного оружия, массовое уничтожение гражданского населения, жестокость по отношению к пленным и раненым, геноциды. Будучи более идеологизированной, эта война значительно превзошла по разрушительности и бесчеловечности все предыдущие. Результат – многократное увеличение количества жертв, в том числе среди гражданского населения, потери среди которого превысили аналогичные показатели воюющих армий [2, с. 121].

По мнению М. Фуко, идеология расизма и нацизма в чистом виде не является даже выражением военной, милитаристской модели государственного устройства. Содержание нацизма заключено в тезисе – «если ты хочешь жить, нужно, чтобы другой умер» [3, с. 269–270]. Расизм позволяет реализовать право на убийство на уровне биологической власти – власти, которая применяется ко всему населению, ко всем живым индивидам и всем аспектам их жизнедеятельности [4, с. 291].

Однако последствия противостояния такого масштаба не исчерпались переменами в глобальном мироустройстве: под влиянием мировых войн изменились и социальные характеристики личностей тех, кто так или иначе участвовал в военных действиях. П.А. Сорокин отмечал, что войны оказывают влияние как на эмоциональную жизнь и когнитивные способности людей, так и на их поведение, мобильность и социокультурные аспекты деятельности. Так, эмоции во время войны не ограничиваются только страхами и сдерживающими их чувствами. Появляется «масса других», среди которых ярость, ненависть, восторг от побед, отчаяние, восхищение героизмом, осознание долга и др. [5, с. 24–27]. Поведение солдата также направлено в основном на достижение принципиальных целей войны – нанесения поражения врагу или приобретения возможности избежать смерти или поражения [6, с. 70–72]. Когнитивные изменения заключаются в первую очередь в деформации желаний, стремлений и волевых процессов индивида [7, с. 141–143].

Интегрирующим показателем, проявляющимся на эмоциональном, познавательном и поведенческом уровнях, выступает доверие, рассматриваемое как определенная социальная установка индивида. Структура его также трехсоставна и проявляется на индивидуальном, групповом и организационном уровнях. Объективизация данного понятия может быть персонифицирована (доверие к конкретному индивиду), а также обезличена или абстрактна (доверие к институтам и организациям). В последнем случае важную роль играет информационно-коммуникационная составляющая, т. е. доверие к имеющемуся и приобретаемому знанию. В условиях войны его функцию выполняет идеолого-пропагандистская информация.

Огромную значимость фактора доверия в боевой обстановке подтверждают результаты опроса участников Великой Отечественной войны, проведенного Институтом социально-политических исследований РАН в 2005 г. (N = 1400) [8]. Так, высоко оценили авторитет командиров и доверие между ними и подчиненными 65 % ветеранов. О безоговорочном признании правильности действий верховного командования и вере в победу заявили 74 % опрошенных. Интересно, что ветераны Красной армии и Военно-морского флота СССР выразили убежденность в том, что в рядах германских войск наблюдалась аналогичная ситуация: 33 % респондентов отметили, что уровень доверия солдат вермахта нацистскому командованию был достаточно высок, о среднем уровне заявили еще 27 % опрошенных [9].

Описание анализируемых материалов . Однако «слепое» доверие, основанное не на реальном субъектном взаимодействии и принятии истинной информации, а на агитационных мифах, может привести к катастрофическим последствиям. Работа по рассекречиванию военноисторических документов позволяет нам проанализировать мнения немецких солдат, которые участвовали в анонимном анкетировании, организованном специалистами политотдела СевероЗападного фронта в 1941–1942 гг. Несмотря на полный институциональный запрет социологических исследований в СССР, некоторые опросные технологии были достаточно умело и профессионально использованы командованием советских войск для получения от военнопленных информации о состоянии дел в германской армии [10].

Нами проанализированы результаты опросов, изложенные в обзорах политотдела СевероЗападного фронта от 20 января и 17 апреля 1942 г. Анонимная анкета включала в себя 23 вопроса, разделенных на смысловые блоки: отношение к войне, доверие пропаганде, отношение к Советскому Союзу, общеполитические вопросы, культурный уровень военнопленного. Анкетирование прежде всего проводилось с целью проверки правдивости показаний военнопленных, полученных в ходе устных политических опросов [11]. Тематика и регламент таких исследований определялись инструкциями Главного политического управления РККА, а информацию об их результатах можно получить не только из протоколов, составленных в политотделах советских воинских частей и соединений, но и из воспоминаний немецких военнопленных:

«Моя беседа с молодым лейтенантом была продолжена только во второй половине дня.

-

– Итак, – начал он, – что Вы думаете об этой войне? Победит ли Германия? Является ли эта война справедливой?

Я задумался, стараясь поточнее сформулировать ответ.

-

- Скорее всего, Вы уже много раз думали об этой войне. Человек, подобный Вам, не может провести на фронте годы и ни разу так и не задуматься о смысле и целях борьбы.

-

- Цель этой войны - дать Германии место среди других народов в соответствии с ее размерами, количеством населения и достижениями, - наконец ответил я.

-

- Является ли война единственным средством достижения всего этого?

-

- Конечно.

-

- Вы считаете, что у Германии не было другого выбора, кроме как развязать войну, напасть на другие страны, оккупировать их и поработить всю Европу, - все это для того, чтобы занять подобающее место в мире? Вы на самом деле полагаете, что миссия Германии состоит в развязывании войн?

-

- Нет, конечно, я так не думаю...

Я перечислил факторы, которые, по моему мнению, привели Германию к созданию Третьего рейха и к войне: отказ в ее претензиях на равные с другими народами права, продемонстрированный Версальским договором, безработицу, долги, избыточное население, а также неспособность веймарского режима справиться с этими проблемами» [12, с. 22-23].

Важно отметить, что социальный и демографический состав немецких офицеров и солдат, безусловно, был неоднороден, однако следует согласиться с Майклом Манном, который отмечал, что в 30-40-е гг. XX века миллионы абсолютно разных людей в Германии так или иначе поддерживали фашистов, голосовали за нацистскую партию на выборах, а тысячи из них вступали в фашистские общественные организации [13, с. 45-50]. Таким образом, немецкий солдат не мог находиться вне идеологического контекста правящего режима. Именно морально-политическая обстановка в вермахте и других германских формированиях обусловила необходимость сравнения результатов устных опросов и анонимного анкетирования немецких солдат.

Политработникам Северо-Западного фронта удалось выяснить, что некоторые военнопленные давали противоречивые ответы в ходе очных опросов и анонимного анкетирования. Авторство анкет устанавливалось по почерку пленных. Например, советские офицеры обратили внимание на анкету «перебежчика» - эсэсовца обер-ефрейтора Вернера Зальбека. Во время устного опроса он всячески уверял, что является «идейным» противником Гитлера, ненавидит фашизм и не хочет воевать за него. Он рассказывал, как лжет немецкая печать (сам Зальбек работал несколько месяцев шофером в роте пропаганды). Однако анонимная анкета, заполненная им же, оказалась «написанной не просто в последовательном фашистском, но и к тому же в очень озлобленном тоне». На вопрос о причинах и характере войны Зальбек ответил, что «вооружения России доказали, что она готовилась напасть на Европу и прежде всего на Германию». При этом сообщил, что хотел бы вернуться в Германию до конца войны «с тем, чтобы драться против советов». Отвечая на вопрос о доверии к немецкой пропаганде, он, по существу, солидаризовался с ней и в конце записал так: «Бумага все терпит, см. ваши собственные листовки» [14].

Анонимный инструментарий включал в себя полузакрытые вопросы, результаты ответов на которые позволяют сделать определенные предположения относительно уровня доверия солдат германской армии Гитлеру (персонифицированное доверие), нацистской пропаганде (организационное информационно-коммуникационное доверие) и относительно веры в победу Германии (институциональное доверие)(табл. 1).

Таблица 1 – Вопросы анкеты для военнопленных, характеризующие различные аспекты доверия

|

Характеристика доверия |

Вопрос анкеты |

|

Персонифицированное доверие |

«Верите ли Вы Гитлеру?» |

|

Организационное информационно-коммуникационное доверие |

«Верите ли Вы сообщениям официальной прессы, особенно данным об уничтожении советской авиации и исчерпании резервов Красной армии?» |

|

Институциональное доверие |

«Каковы, по Вашему мнению, будут результаты этой войны?» |

Доверие в оценках немецких военнопленных: некоторые результаты исследования. В обзоре от 20 января 1942 г. приводятся результаты четырех опросов немецких военнопленных (N = 93). Первый из них был организован среди 20 солдат и младших офицеров 29 и 30 пехотных дивизий, 19 танковой дивизии вермахта 15 сентября 1941 г. Отметим, что пехота германской армии осенью и зимой 1941–1942 гг. представляла собой уже не столь грозную силу: по оценкам генштаба вермахта, общая боеспособность дивизий снизилась до 65 % от первоначальной. Характеризуя персонифицированное доверие к Гитлеру, все 20 опрошенных на вопрос «Верите ли Вы Гитлеру?» ответили утвердительно, однако двое из них сделали уточнения: «Я должен ему верить, так как присягал ему в верности», «Не могу ответить, с точки зрения солдата - да». Оценивая свое отношение к нацистской пропаганде, 14 человек заявили, что верят сообщениям немецких газет и радио, 4 ответили уклончиво и неопределенно, например: «Пропаганда никогда не будет содержать только истину», двое сказали, что «не совсем верят» информации официальных немецких источников. На вопрос «Каковы, по Вашему мнению, будут результаты войны?» 13 пленных категорически утверждали, что победит Германия, а 7 человек воздержались от подобных заявлений, высказав неопределенные предположения типа «Победит лучшее оружие и лучшие солдаты», «Исход войны решит время», «Война не будет иметь хорошего конца» и т. д. В первой группе военнопленных не оказалось ни одного, кто не сохранил бы веру в Гитлера и гитлеровскую пропаганду. Авторы обзора отмечают, что германские солдаты, взятые в плен в период наступательного продвижения германских армий, за отдельными исключениями, не сомневались в победе своей страны и абсолютно доверяли ее высшему руководству [15].

Во втором опросе 2 октября 1941 г. приняли участие 16 военнопленных - в основном солдат из числа пополнения 32 пехотной дивизии, которые были взяты в плен в первом же бою, а также 2 солдат дивизии СС «Мертвая голова». В этой группе на вопрос о доверии фюреру появляются 3 отрицательных ответа, например: «Гитлер обещал в этом году мир. Где он? Это уже говорит за все». 7 немецких солдат не дали ответа либо выразили сомнение в возможности доверять вождю: «Почти нет», «Частично», «Я еще не совсем убедился» и т. п. О безапелляционном признании решений Гитлера заявили лишь 6 человек. Мнения о нацистской пропаганде также разделились: 6 респондентов указали на недоверие к ней, но некоторые из них оговорились: «Мы верили, пока не убедились в противном»; 5 пленных солдат ответили, что «ничего другого не слышали»; 5 других категорически заявили, что верят информации немецких СМИ. На вопрос о перспективах войны трое ответили, что Германия проиграет: «После того, что я здесь увидел, я убедился, что для Германии исход войны будет неблагоприятным»; 9 человек дали неопределенные ответы: «Война будет очень тяжелой и трудной», «Обе стороны пойдут на мир», «Конца еще вовсе не видно», «Голова закружится, как только подумаешь об этом», «Не могу еще предусмотреть». Выразили уверенность в победе Германии 4 респондента. Учитывая то агитационно-пропагандистское воздействие, которое испытали солдаты, уже находясь в плену, можно предположить, что, воюя в частях под непосредственным влиянием и контролем своих офицеров, эти «разочарованные» нацистские солдаты могли бы, при прочих равных условиях, продолжать беспрекословно повиноваться своим командирам и выполнять их боевые приказы. Такой резкий перелом в судьбе, каким явился для них плен, заставил некоторых задуматься. По мнению авторов обзора, «только внешнее воздействие (плен, тяжелое поражение) может принудить подобных людей хотя бы отчасти к самостоятельному мнению» [16].

Всего 11 человек приняли участие в опросе 19 октября 1941 г., среди них 2 лейтенанта-летчика, а также солдаты 32 и 126 пехотных дивизий. В доверии Гитлеру признались 7 военнослужащих, некоторые из них даже пояснили свои ответы: «Должны верить», «До сих пор не имел повода не верить». Один из опрошенных не ответил на вопрос, а трое ответили неопределенно: «Не во всем верю». На вопрос о доверии нацистской информации 5 человек ответили утвердительно, 3 - уклончиво: «Я не в состоянии проверить, т.к. я мало что вижу», еще 3 респондента ответили отрицательно, отметив, что их мнение менялось в ходе участия в военных действиях: «Раньше верил, но сейчас не верю». Для 7 опрошенных перспективы войны видятся неопределенно: «Не могу сказать», «Война будет продолжаться долго», «До сих пор я верил в победу Германии», «Это будет ничья». В свою очередь 4 пленных выразили убеждение, что победа однозначно останется за Германией [17].

Четвертый опрос 27 декабря 1941 г. проходил в два этапа. На первом из них было анкетирование было проведено для 36 солдат 32, 123 и 290 пехотных дивизий, взятых в плен в течение ноября 1941 г. в условиях так называемой «позиционной» войны на Северо-Западном фронте. Отметим, что наступление немецких войск на других фронтах еще продолжалось. Большинство опрошенных в этой группе (21 человек) ответили утвердительно на вопрос о доверии Гитлеру, еще 6 респондентов заявили о недостаточном уровне веры в его правоту, сделав следующие пояснения к своим ответам: «Частично - да, что касается Англии; однако в отношении внутренней политики - нет», «Верю, но не во всех областях». 6 человек ответили однозначно отрицательно. Похожая ситуация наблюдалась и в ответах о доверии нацистской пропаганде: 12 человек выразили полное доверие немецким газетам и радио, 6 респондентов ответили, что верят с «колебанием и сомнением»: «Я верю радио и печати только наполовину», «Верю, но не всему, так как во всех странах это делают одинаково/пропаганда». Показательно, что те, кто дал отрицательные ответы (9 человек), изменили свое мнение, уже попав в плен, о чем свидетельствуют их комментарии, такие, например, как «Теперь больше не верю». Несмотря на в целом высокий уровень доверия пропаганде и личности фюрера, лишь 10 человек заявили об убежденности в победе Германии.

Большинство опрошенных (23 человека) ответили неопределенно: «Трудно представить себе исход войны». Высказывания участников опроса свидетельствуют о том, что в победу Германии солдаты уже не верят, но не решаются еще и думать о поражении. В ответах тех, кто убежден в военной неудаче Германии (3 человека), появляются и высказывания антифашистской направленности: «Фашизм будет уничтожен» «Германия проиграет», «Германия не победит» [18].

В ходе второго этапа опроса, организованного 27 декабря 1941 г., было привлечено к анкетированию 8 солдат, взятых в плен в начале декабря: это военнослужащие 126 пехотной дивизии, уже испытавшие первые удары наступающей Красной армии в районе Малой Вишеры, а также солдаты 215 пехотной дивизии, переброшенной из Франции. Среди этой группы бойцов не оказалось тех, кто бы сохранил полное доверие Гитлеру: 1 солдат ответил, что доверяет вождю, но «не во всем», остальные 7 человек заявили, что не имеют убежденности в правильности действий фюрера. Интересен комментарий одного из солдат: «Я никогда и ни в чем ему не верил, он всегда был моим противником». Вся группа респондентов-военнопленных заявила, что нацистская пропаганда не внушает им доверия: это подтверждают их ответы – «Для обмана солдат», «Немецкой прессе и радио не верю». Реагируя на вопрос о перспективах войны, 6 германских солдат негативно оценили шансы своей армии на победу: «Советская армия выиграет войну», «Россия победит», «Красная армия завоюет Германию», «Красная армия победит», «Не верю в победу Гитлера». 2 человека ответили неопределенно: «Не знаю», «Война закончится плохо». Интересно, что анонимное анкетирование этих 8 военнопленных полностью подтвердило данные устного опроса. Причем политработники имели дело с солдатами отступающих разбитых соединений. К тому же 215 пехотная дивизия, по оценкам советских военных специалистов, относилась к числу наименее устойчивых в политико-моральном отношении [19].

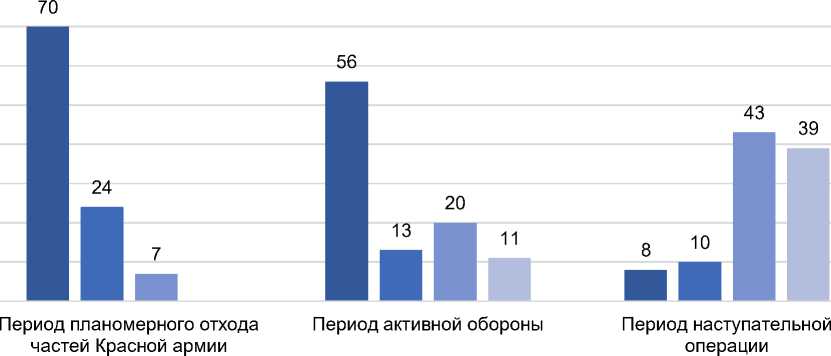

Так как опросы военнопленных носили регулярный характер, специалистам политотдела Северо-Западного фронта удалось представить их результаты в динамике в зависимости от одного из трех периодов ведения боевых действий: планомерного отхода советских войск (N = 47), активной обороны (N = 81), наступательной операции частей Красной армии (N = 198) [20]. Сравнение полученных данных позволяет проследить, как менялось настроение и уровень доверия Гитлеру среди солдат вермахта, участвовавших в боях на территории Советского Союза (рис. 1).

Доверяют Частично доверяют Не доверяют Нет ответа

Рисунок 1 - Распределение ответов на вопрос «Верите ли Вы Гитлеру?», %

Несмотря на увеличение количества опрошенных, прослеживается снижение уровня доверия главе фашистской Германии у военнослужащих немецких частей. Основными факторами, детерминирующими возрастание недоверия, явились неудачи фашистской армии, неудовлетворенность германских солдат бытовыми условиями, провал планов «быстрой победоносной войны», а также изменение качественного состава немецких частей – больше всего верили словам и обещаниям фюрера те солдаты и офицеры, которые не имели боевого опыта и прибыли с территории Германии, где постоянно подвергались мощной пропагандистской обработке. Немецкие военнослужащие, присланные на доукомплектование частей после боевых действий в Западной Европе, уже довольно скептически относились и к личности немецкого вождя, и к его военной стратегии.

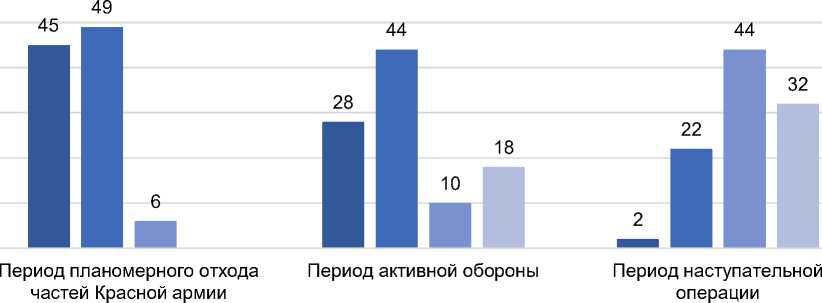

Резкое падение морального духа немецко-фашистских войск также подтверждается и снижением числа тех, кто ранее безоговорочно верил в победу Германии в войне (рис. 2).

Победит Германия Дали уклончивый ответ Победит СССР Нет ответа

Рисунок 2 – Динамика изменения мнений военнопленных об исходе войны, %

Уже в начале 1942 г. среди военнопленных практически не осталось тех, кто уповал на победу Германии. Столкнувшись в ходе сражений с героическими действиями бойцов Красной армии, милосердием местного населения, а также испытав гуманное отношение к себе в плену, немцы произвели радикальную переоценку собственных убеждений по поводу перспектив войны.

Более подробно описать структуру институционального доверия в немецкой военной организации позволяет анализ результатов ответов военнопленных на вопросы общественно-политического характера. Один из них предлагал респондентам спрогнозировать, что случится с Германией, когда немецкие войска будут разбиты. Ответы на этот вопрос разнятся в зависимости от времени проведения опроса: в первый период 58 % опрошенных выразили «тревогу за германскую нацию» и предположили, что страну захлестнет волна беспорядков: «Тогда немецкий народ погибнет», «Если германская армия будет разбита, Германия вновь будет раздроблена, это будет тяжелое время»; второй период исследования не обнаружил подобных ответов, а в третий период опроса 11 % респондентов дали ответы, сходные с реакциями первого [21].

Кроме того, информанты начального этапа анкетирования демонстрировали выраженные антифашистские настроения - ответы с подобным содержанием дали 28 % респондентов: «Настроение немецких рабочих и крестьян направлено против тех, кто погнал их на войну», «Восстание против правительства», «Будет революция и создано народное правительство»; во второй период такие реакции были характерны для 15 % опрошенных, в третий период исследования почти половина немецких военнопленных (40 %) в своих ответах выразила неприятие нацизма. Причем интересно, что 11 человек из 81 поддержали советскую власть: «Коммунизм победит» [22].

Неопределенные и уклончивые ответы дали в первый период анкетирования 19 % опрошенных; во второй - 12 %, к третьему периоду исследования число осторожных в оценках информантов выросло до 30 %: «Народ терпеливо перенесет», «Немцам придется не так хорошо, как прежде». Примечательно, что на этом фоне во второй период исследования 19 % респондентов продолжали выражать абсолютную уверенность в том, что германская армия не потерпит поражения в войне [23].

Вопросы анкеты, касающиеся форм управления страной, актуализировали со стороны респондентов предсказуемые реакции: те, кто в начале исследования «тревожился» за судьбу немецкого народа, теперь ратовали за сохранение существующего строя («социализм в рамках нации»), во второй период число поборников стабильности достигло 35 %, а в третий - составило лишь 4 %. Типичными ответами явились следующие: «Этот режим достаточно хорош, пусть остается», «Я удовлетворен этим режимом» [24].

Встречались и реакции антифашистской просоветской направленности: «Германский народ должен выбрать себе государственный строй под руководством Советского Союза». Во второй период подобные ответы дали 15 % респондентов, в третий - 22 % опрошенных сменили приоритеты и выразили пожелание установить демократическое правительство в Германии. Около 19 % немецких военнопленных отметили, что им импонирует «власть рабочих и кре- стьян, как в СССР». Уклончивые ответы дали, мотивируя незнанием или желанием «только работать», в первый период 19 % информантов, во второй – 12 %, в третий – 49 %: «Лишь бы я мог спокойно жить и работать», «Я не занимаюсь политикой» и т. п. [25].

Интересно также рассмотреть представления германских военнослужащих о глобальной справедливости согласно информации, полученной из анкет. На вопрос «Как представляете себе справедливый мир?» в первый период исследования большинство респондентов ответило, что Германия нуждается в колониях, и «несправедливо, когда Англия забрала все в свои руки». Во второй период преимущественная часть участников опроса воздержалась от кардинальных заявлений, тем не менее согласно мнению респондентов должен установиться «такой мир, который принесет всем народам, истекающим кровью, мирную жизнь». В третий период от ответов на вопрос воздержалось большинство информантов (к их числу мы отнесли и респондентов, ответ которых не соответствовал сути вопроса) – 71 %.

Немаловажным представляется нам и отношение военнопленных к вопросам перераспределения земельных ресурсов после мировой войны. 20 человек высказались за сохранение прежних границ немецкого государства: «Я представляю себе, что Австрия, Польша, Чехословакия и др. страны будут опять свободны», «Германия должна вернуться к своим прежним границам» [26]. 17 человек ответили «явно профашистски», что все территории, заселенные немцами, должны отойти к Германии; 2 человека желали бы сохранить Германию в границах 1941 г., 1 – высказался за отделение Австрии от Германии [27].

Заключение . Сравнительный анализ показал, что в целом ответы респондентов на вопросы анонимной анкеты совпадают с их же показаниями, данными в ходе опроса. Вместе с тем определенная часть военнопленных, а именно те, которые стараются показать себя «коммунистами», при устной форме исследования сообщали ложные сведения.

Политико-моральное состояние немецких солдат к 1942 г. сильно ухудшилось благодаря провалу плана «блицкриг», значительным потерям личного состава, наступлению в ходе зимней кампании (к которой германская армия совершенно не была подготовлена), затяжному характеру войны, неоднократной дискредитации «вождей», обещания которых объективно не выполнялись. Значительная часть солдат не сохранила веру в победу, преданность фашистскому режиму и лично фюреру. Слепое доверие к Гитлеру, старательно культивируемое в сознании германского солдата в течение десятилетия, жесткая дисциплина, высокий авторитет офицерства сменились неуверенностью в завтрашнем дне и разрушением основ персонифицированного, организационного и институционального доверия.

Так называемая «позиционная» война привела к ухудшению морального состояния германских войск. Однако необходимо отметить, что некоторые солдаты объясняли прекращение наступления германской армии трудностями ведения войны зимой и были уверены, что весной немцы продолжат активные действия и закончат войну победоносно. Эта уверенность исчезла под воздействием негативных индивидуальных ситуативных факторов, таких как личный опыт участия в боевых действиях и нахождение в плену.

На участках фронта, где Красная армия переходила к активным действиям и «громила немцев», боевой дух германских военнослужащих резко ослабевал. Наступательные операции наших войск стали главным фактором, морально разлагающим армию противника и снижающим ее боеспособность.

Дальнейшее исследование рассекреченных обзоров политорганов Красной армии позволит не только явить миру неизвестные страницы военной истории Победы, но и по-новому взглянуть на опыт применения научных методов, отметить важную роль военной социологии даже в эпоху ее полного институционального запрета.

Ссылки:

-

1. Война и ответственность в рефлексии интеллектуалов (1918–1938). Екатеринбург, 2019. 268 с.

-

2. Куманьков А.Д. Война, или В плену насилия. СПб., 2019. 164 с.

-

3. Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 2005. 312 с.

-

4. Там же. С. 291.

-

5. Сорокин П.А. Человек и общество в условиях бедствий: влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь. СПб., 2012. 335 с.

-

6. Там же. С. 70–72.

-

7. Там же. С. 141–143.

-

8. Иванов В.Н. Ветераны о Великой Отечественной войне // Социологические исследования. 2015. № 5. С. 12–17.

-

9. Там же.

-

10. Корсунский А.Р. Опыт изучения политических взглядов солдат Вермахта во время Великой Отечественной войны // Социологические исследования. 1975. № 4. C. 171–177.

-

11. Степанова Е.Е., Барановский М.В. Применение опросных технологий в годы Великой Отечественной войны // Социологические исследования. 2020. № 5. C. 35-43.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Айнзидель Г.Ф. Дневник пленного немецкого летчика. Сражаясь на стороне врага. 1942–1948. М., 2012. 316 с.

Манн М. Фашисты. Социология фашистских движений. М., 2019. 592 с.

Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (ЦАМО): Ф. 4709. Оп. 6380. Д. 116. Л. 53.

Там же. Л. 44.

Там же. Л. 44–47.

Там же. Л. 47–48.

Там же. Л. 48–52.

Там же.

Там же. Л. 57–63.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Там же.

Редактор: Ситникова Ольга Валериевна Переводчик: Мельников Евгений Вячеславович

Список литературы Война и доверие: социологический анализ результатов опросов немецких военнопленных в 1941-1942 гг

- Война и ответственность в рефлексии интеллектуалов (1918-1938). Екатеринбург, 2019. 268 с

- Куманьков А.Д. Война, или В плену насилия. СПб., 2019. 164 с

- Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 2005. 312 с

- Фуко М. Нужно защищать общество. СПб., 2005. С. 291.

- Сорокин П.А. Человек и общество в условиях бедствий: влияние войны, революции, голода, эпидемии на интеллект и поведение человека, социальную организацию и культурную жизнь. СПб., 2012. 335 с