Война и мир в додинастическом и раннединастическом Египте

Автор: Шеркова Т.А.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 11 т.9, 2023 года.

Бесплатный доступ

Процесс сложения первого государства в древнем Египте был очень длительным. От вождеств до региональных, а затем общеегипетских царей занял весь додинастический период, с IV тыс. до н. э., когда в Южном Египте развивалась культура Нагада. Самыми крупными были локальные территории в Иераконполе, Нагаде и Абидосе. Уже на фазе Нагада I существовали социальные элиты при лидере - в вождествах, а на фазе Нагада II в социально-имущественных обществах возникали институты региональных царей. В протодинастическое время, на фазе Нагада III наступили существенные изменения. Лидеры Иераконполя, Нагады и Абидоса стали собирателями всех египетских земель, ассимилировав Низовья Нила. Долгое время в египтологии считалось, что уже в раннее время в Египте существовали два царства: Северное - в Нижнем Египте и Южное - в долине Нила. На Палермском камне изображены цари в красной короне Нижнего Египта. А на фрагменте из Каирского музея они уже в двойной короне: белая корона Южного Египта вставлена в красную корону Низовья. И это является свидетельством объединения Египта в единое царство. Но кто были эти первые общеегипетские цари? Современные археологические раскопки в сочетании с давно известными артефактами позволяют по-новому интерпретировать эти темные страницы создания первого двуединого государства. Считается, что Низовье было присоединено к Верхнему Египту еще в протодинастическое время. В данной статье автор высказывает гипотезу о том, что с поздней додинастики во главе Северного царства стояли элиты, которые назначались царем объединенного Египта.

Культура нагада, долина нила, дельта нила, уницикация египта, протодинастическое время, палермский камень, красная корона, белая корона, войны, мир, артефакты, иконография

Короткий адрес: https://sciup.org/14129272

IDR: 14129272 | УДК: 4: | DOI: 10.33619/2414-2948/96/61

Текст научной статьи Война и мир в додинастическом и раннединастическом Египте

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 94: 128:291.217: 393

На рубеже V-IV тыс. до н.э. в долине и дельте Нила завершился процесс формирования оседлых культур. Пестрота палеолитических и эпипалеолитических культурных образований сменилась развитием культуры Меримде Бени Салам в северо-западной дельте Нила, Фаюм А в прибрежной части озера Биркет эль-Карун и бадарийской в Среднем Египте, в течение IУ тыс. до н.э. уступивших место более широко распространенному в Дельте маадийскому культурному комплексу (или Буто-Маадийской культуре) и культуре Нагада в Южном Египте. Смена культур, однако, не упразднила тенденцию культурного дифференцирования между регионами Нижнего и Верхнего Египта.

Несмотря на общность хозяйственной основы, существования земледелия и скотоводства, природно-климатические и ландшафтные условия наложили отпечаток своеобразия, отразившегося в преимущественно земледельческом, основанном на выращивании хлебных злаков, характере культур Северного Египта, и доминировании скотоводства в Верхнем Египте, где, культивировались главным образом огородные и масличные растения. Существенную роль сыграли процессы формирования оседлого населения обоих регионов, первый из которых испытал воздействие оседло-земледельческих культур Леванта, в то время как Верхний Египет пережил несколько волн притока обитателей Ливийской и, предположительно, Аравийской пустынь. Эти различия в формировании оседлого населения Египта отразились на материальном облике неолитических и додинастических культур.

Историко-культурная интерпретация археологических памятников с неизбежностью погружает в пространство таких понятий, как хозяйственно-культурный тип, историкокультурная общность, этнос и т. п. Вместе с тем слабая освещенность не только неолитических и энеолитических культур дописьменного периода, диктует необходимость проявлять крайнюю осторожность при использовании соответствующей терминологии. Тем не менее, этнографы не исключают возможность увидеть в определенной археологической культуре конкретную локально-историческую общность [1]. Известный египтолог Ян Ассман в контексте теории культурной памяти пишет о существовании в древнем Египте социальной и культурной идентичности, - «результате осознания, т. е. рефлексии над прежде неосознанным представлением о себе. Это верно как для индивидуальной, так и для коллективной жизни» [2]. На ранних ступенях оседло-земледельческих культур Египта, в вождествах идентичность ограничивалась пределами локально-территориальных общностей, однако в процессе социально-политических развития, их объединения в рамках двуединого государства социально-культурная идентичность объединяла жителей всего Египта.

Каких бы схем абсолютной хронологии для раннего Египта не придерживаться [3-5], все они указывают на последние столетия IV тыс. до н.э., позднедодинастическое время

(Нагада III) как начало формирования раннего государства, когда возникает письменность и монументальная архитектура, - важнейшие симптомы сложения государства.

Анализ монументальной архитектуры, — храмов, царских усыпальниц нулевой и I династии царей в Иераконполе, Абидосе и Саккаре, дворцов и культовых центров приводит к выводу об эволюционном процессе развития строительной техники и стилистики оформления этих сооружений, истоках, относящихся к значительно более раннему времени. Отдаленные прототипы восходят к додинастическим легким постройкам, вход в которые прикрывался циновками или тканями с геометрическим и растительным орнаментом. Архитектура, как и все явления культуры, развивалась в динамике развития общества во всех сферах: политической, социальной, культурно-исторической [6].

На заре египетской археологии, когда были найдены додинастические памятники, египтология осмысляла их в контексте теории миграций и диффузий, что отражает тем самым историчность самих историографических исследований. На этот раз эта теория получила название теории прихода новой расы, основавшей в Египте государство.

Впервые в египетской археологии словосочетание «новая раса» появилось в связи с находкой погребений культуры Нагада в Южном Египте. Это и было самое начало изучения додинастического периода истории Египта. Однако далеко не сразу материалы из некрополей Нагады и Баласа были признаны столь ранними. Ф. Питри, раскапывавший в 1894-95 гг. руины древнего города в окрестностях Нагады, сконцентрированные «в устье узкой долины на небольшой возвышенности», и частично перекрытые слоями, относящимися ко времени XVIII династии [7], охарактеризовал этот памятник и исследованный им в Нагаде некрополь как принадлежащие так называемой новой расе. Ни погребальный обряд, предусматривавший захоронение усопших в скорченной позе, ни характер погребального инвентаря, не давали оснований первооткрывателям культуры связывать ее с традициями населения династического времени. Высказывались соображения о том, что эти погребения относились к I Переходному периоду и принадлежали ливийцам [8].

Впрочем, очень скоро Д. Квибелл, в те годы ученик и ассистент Ф. Питри, раскапывавший некрополь в Баласе, присоединился к точке зрения Ж. де Морган, сразу же после открытия новых памятников увидевшего в них следы обитания в долине Нила неолитического населения. Но даже после того, как ранняя датировка памятников Нагады и Баласа уже не вызывала ни у кого из исследователей сомнения, теория новой расы не только не ушла в архив египтологии, но, напротив, породила немало интерпретаций относительно происхождения ее носителей. Их происхождение связывали с Месопотамией. Поводом к тому послужили находки наскальных рисунков глубоко в Аравийской пустыне Верхнего Египта, почти на полпути к побережью Красного моря. Многочисленные изображения судов с высоким носом и кормой, какие были к тому времени известны по изобразительным памятникам Месопотамии, рассматривались в качестве прототипов древнеегипетских лодок, представленных на расписных сосудах типа D культуры Нагада, ставших-де известными в Египте благодаря вторжению в долину Нила обитателей пустыни, пришедших со стороны Красного моря [9].

Теория вторжения «династической расы» имела много сторонников. В результате неоднократных инфильтраций нового населения в Египте сложилось два царства: в Верхнем Египте со столицей в Иераконполе и в Дельте, где возник город Буто. Почвой для такого вывода послужило сходство наземных сооружений — усыпальниц первых царей, раскопанных В. Эмери в Саккаре [10], с месопотамскими кирпичными строениями с регулярными нишами, а также многочисленные артефакты (цилиндрические печати) и мотивы изобразительного искусства (воплощения мужского персонажа с геральдической парой хищных и фантастических животных: крылатых грифонов, монстров с головой змеи и телом кошачьего хищника, парой стоящих змей, т. н. серпопардов), лодок, плывущих вокруг корпуса расписных сосудов типа С и D. Однако В. Эмери отмечал рискованность категорических точек зрения в отношении проблемы происхождения древнеегипетской цивилизации извне, хотя и не отрицал факта заимствований египетской культурой из Ближнего Востока в период сложения государственности. Эти связи осуществлялись по двум путям. Один из них проходил через Вади Хаммамат (позднее — важнейший торговый путь от побережья Красного моря), другой — по Вади Тумилат, ведущий непосредственно в дельту Нила [10].

При всей справедливости современной критики диффузионистских теорий за их схематичность, необходимо признать, что именно они дали импульс принципиально иному подходу при интерпретации материальных памятников в контексте различных форм культурных контактов и характера внутрикультурных процессов. Исследования Г. Фрэнкфорта, посвященные месопотамским воздействиям на культуру Египта конца IУ тыс. до н.э., безусловно, относятся к тем из них, что открыли дорогу качественно новому наполнению понятий культурных взаимодействий, протекавших в форме заимствований, влияний и взаимовлияний [11]. Г. Фрэнкфорт был одним из первых исследователей, кто указал на существование глубокого водораздела между такими явлениями, как культурные контакты и создание государства и тем самым нанес окончательный удар по старой теории о вторжении в Египет «новой расы». При этом он сформулировал важное с культурологической точки зрения положение о различных формах заимствований от механического копирования привозных образцов до творческого их осмысления в соответствии с характером культуры-адепта.

Совокупность современных данных изучения археологических культур Нижнего и Верхнего Египта позволяет не только восстановить событийную канву, но и определить уровень социального развития населявших эти области страны в V-IV тыс. до н.э. с точки зрения их участия в процессах государствообразования и внешних контактов.

С конца V до второй половины IV тыс. до н.э. в Низовье существовали последовательно сменявшие друг друга, но частично одновременные и родственные оседлоземледельческие культуры Меримде, Эль Омари и Буто-Маадийская. Наряду с различиями, обусловленными типологическими и хронологическими факторами, им были свойственны общие черты, отличающие их от одновременных им этапов развития культур долины Нила-Бадари и Нагада. Речь идет о бедности материального облика северных культур, представленных артефактами повседневного использования. Практически полное отсутствие предметов, характеризующих иные сферы жизни общества, к которым в первую очередь относятся произведения искусства, служащие добротными источниками при исторических реконструкциях, не позволяет достаточно определенно говорить о глубоких социальноэкономических изменениях на протяжении длительного отрезка времени, в течение которого эти культуры развивались до распространения в Низовье исключительно богатой материальной культуры Нагада, свидетельствующей о глубоких социально-политических процессах, которые переживало общество во второй половине IV тыс. до н.э. И если археологические культуры в самом деле адекватно отражают историческую действительность, то перед нами два типа социально-политического устройства обществ, имеющих сходную экономическую основу. Эти различия обусловлены спецификой истоков оседлых культур и природно-ландшафтным своеобразием долины и дельты Нила, наложивших печать особенного на эти сложившиеся историко-культурные области Египта, различия между которыми не стирались на протяжении всей истории древнего Египта.

В IV тыс. до н.э. началось продвижение культуры верхнеегипетской культуры Нагада в Дельту. В результате нижнеегипетская Буто-Маадийская культура была ассимилирована пришлой, однако, нет оснований полагать, что поначалу это достигалось силой оружия. Начало колонизации представляло собой качественно иное явление, чем те процессы, которые были связаны с политической борьбой [12, 13], развернувшейся позднее между племенными политическими образованиями носителей культуры Нагада на поздних фазах ее развития. Поначалу процесс колонизации, длительный по времени, носил мирный характер слияния культур с тенденцией ассимиляции местной культуры пришлой из долины Нила. Материалы поселений Маади и Буто демонстрируют разные стадии этого процесса. В Маади фиксируются контакты с культурой Нагада, которые выразились в проникновении отдельных ее артефактов, — некоторых типов керамики, в том числе черноверхой и расписной типа D, шиферных ромбовидных палеток, украшений и пр. [14, 15].

Контактами объясняется начало использования в Буто-Маадийской культуре мергелистой глины, изготовление местных черноверхих сосудов, типичных для верхнеегипетских культур, Бадари и частично Нагада I, и расписных сосудов, красным по кремовой залощенной и полированной поверхности тулова [16]. Расписная посуда представлена небольшой группой мелких фрагментов, на которых воплощены мотивы в виде сетки, вертикально направленных волнистых линий, подков, крупных точек; читаются рисунки, передающие пальму, человеческую фигуру, лодку, элементы растительного орнамента, пары птиц, геометрический орнамент, напоминающий иероглифические знаки, засеянных и не засеянных участков поля, пересеченных каналами [8, 11, 15, 16, 43-46], — словом репертуар, представленный и на расписной керамике культуры Нагада c той разницей, что, судя по фрагментам, маадийские сосуды с росписью были главным образом открытых форм. В отличие от нагадских сосудов типа D, найденных в погребениях культуры Нагада, в Маади расписная керамика происходит только с поселения [16].

Имитации сосудов культуры Нагада обнаружены и на других памятниках Нижнего Египта: в Телль Исвиде [17], Телль Ибрагим Аваде [18], Мендесе, — в одних слоях с маадийскими типами [19].

Влияние или параллелизмы с культурой Нагада прослежены и на других материалах Буто-Маадийской культуры. Типичные местные палетки, изготовленные из известняка и базальта, имели простые формы в виде прямоугольника и не отличались тщательным исполнением [16]. Поверхности некоторых экземпляров сохранили следы растирания зеленой и черной красок, а на одной палетке были нанесены достаточно небрежно изображения животных, - крокодила и предположительно коровы [12], а также геометрического орнамента в виде зигзага [1-3, 15]. Характерные для культуры Нагада шиферные палетки представлены ромбовидными экземплярами из светло-серого камня, в то время как прямоугольные, сделанные менее тщательно, - из зеленовато-серого. На основании этих различий был сделан вывод о том, что последние были изготовлены на месте [15].

Стратиграфия поселения Буто, где отсутствуют лакуны между хронологическими фазами, принята за эталон при датировке других памятников Буто-Маадийской культуры на поздних этапах ее развития. Относительная датировка Буто построена на фиксации находок материалов местной и верхнеегипетской культуры Нагада в одних и тех же культурных слоях. Благодаря ежегодно обновляемой информации, вносящей уточнения и коррективы, восстанавливаются самые ранние страницы истории важнейшего религиозного центра древнего Египта в Низовье.

Критерием датировки фаз развития Буто послужила керамика южноегипетской культуры Нагада, представленная типологией, в основе восходящей к классификации Ф.

Питри, но более детально разработанной на совокупности данных последующих исследований [20]. Керамика культуры Нагада обнаружена почти во всех слоях Буто, начиная со слоя II, где представлены сосуды, типичные для фазы Нагада II c, d). Слой Буто III, или переходная фаза Буто (III/a/b — d-f/h), характеризуется убыванием количества местной и увеличением количества керамики культуры Нагада фазы IId1-IId2, в абсолютных датах соответствующей 3300 г. до н.э. Согласно данной периодизации, фаза Буто IV синхронна Нагаде IIIа1-IIIа2 (или 3200 г. до н.э), а фаза Буто V одновременна Нагаде IIIb1-IIIс1 (около 3100 г. до н.э.), когда произошла политическая унификация Египта. Это время включает периоды правления царей 00 (Скорпион из Абидоса), 0 династии: Ири-Хора, Ка, и Нармера. В следующем столетии (соответствующем периоду Нагада IIIc3), умещаются даты владычества царей первой династии: Аха, Джера, Джета; а в 2900 г до. э. (Нагада IIIс3). – Удиму (Уаджи) и Аджиба. Завершающая фаза Буто (VI) содержит материалы эпохи Древнего Царства, периода правления царей третьей и четвертой династий [12].

Важнейшие данные предоставляет изучение архитектуры в Буто. Крупнейшие для культуры изменения, связанные с началом строительства качественно нового типа архитектурных сооружений из сырцового кирпича, совпали с движением на север культуры Нагада, которая с амратского времени, то есть с конца фазы Нагада I, уже была знакома с ним. Вместе с тем находки в самых нижних слоях Буто импортной сирийской керамики и архитектурных деталей, присущих месопотамской архитектуре, не позволяет однозначно решать вопрос об источниках строительства кирпичных сооружений в Буто. Импорты, указывающие на контакты с Восточным Средиземноморьем и Месопотамией, в частности, керамика начала протогородского периода Палестины, происходит из переходного слоя Буто. И эти многочисленные артефакты [12] не могут исключаться при решении вопроса об импульсах сырцового строительства в Буто. Теоретически есть основания говорить о местном, независимом развитии новой строительной техники, обращая внимание на изменение формы традиционных жилищ столбовой конструкции от круглых в плане к подпрямоугольным при изобилии нильской глины, из которой формовался кирпич. Но это – лишь гипотетическое допущение. Факты указывают на влияние со стороны культуры Нагада или Юго-Западной Азии.

И все же, учитывая, что основу материалов в Буто составляли артефакты местной, Буто-Маадийской культуры, и с определенного этапа — культуры Нагада, нет оснований рассматривать этот памятник как принадлежавший выходцам из Месопотамии или Леванта, что, разумеется, не исключает контактов с этими территориями, даже проживание иностранцев в Буто. Постепенное увеличение вещного материала культуры Нагада свидетельствует о том, что к концу IV тыс. до н.э. Буто превратился в важнейший оплот распространения культуры Нагада в Дельте.

Уже при первых династиях здесь существовал религиозный центр. В слое IV, относящемся ко времени правления царя Хора-Нармера и Хора- Аха, была обнаружена прямоугольная постройка, судя по характеру находок, имевшая сакральное назначение. Перед ней находился очень крупный вкопанный в землю сосуд с двумя, смоделированными изнутри, воплощениями почитаемого здесь священного быка [12]. В слое, датированном II-III династиями, раскопано сооружение, разделенное на несколько небольших помещений. Как в царских мастабах I династии в Саккаре, его стены, покрытые штукатуркой, были расписаны геометрическим орнаментом в виде ромбов и квадратов. Строение пережило пожар, отчего рухнула крыша, форма которой не поддается реконструкции. В помещениях найдены оттиски печатей и большое количество керамики. Пол помещения 1 покоился на «подушке» из чистого желтого песка. Им была заполнена и яма, расположенная в одном из углов. В помещении 5 была обнаружена известняковая плита, размером 91х69 см., на которой, согласно высказанной авторами раскопок интерпретации [12], устанавливался царский трон, а все сооружение было связано с проведением ритуалов, приуроченных к царским праздникам. Вместе с тем была высказана альтернативная гипотеза о приуроченности этого здания к погребальному комплексу и совершению жертвоприношений умершему царю.

На памятниках Центральной и Северо-Восточной Дельты сырцовые сооружения стали возводить, как и в Буто, начиная с периода Нагада III. Однако далеко не во всех случаях можно бесспорно установить их функциональное назначение. Вместе с тем все известные находки свидетельствуют о том, что строения из сырцового кирпича имели общественный характер, будь то сакральное сооружение или постройка хозяйственного назначения.

Целый ряд памятников Дельты указывают на распространение культуры Нагада III при царях 0 династии. К их числу относится памятник Телль Ибрагим Авад в Восточной Дельте, где раскопан некрополь и храм. На этом памятнике изучены археологические объекты от позднедодинастического времени и периода первых династий до времени Среднего царства (восточная часть телля, участок А) [12]. Самый нижний слой (фаза 7), демонстрирующий нижнеегипетскую керамическую традицию, представлен поселением с остатками круглых легких хижин (западная часть телля Б). Этот слой был перекрыт строительным горизонтом с сооружениями, возведенными из сырцового кирпича, относящимися к поздним этапам культуры Нагада (Нагада IIIa-b, фаза 6; 0 династия). Основными датирующими материалами явились граффити на фрагментах крупных сосудов с изображением царственного знака srH. Следующий хронологический период на участке А представлен погребениями, относящимися ко времени первой династии (фаз 5а - конец I династии и 5b - первая половина I династии), нарушившими расположенные под ними участки поселения предшествующего периода [12]. Судя по размерам и богатству погребального инвентаря, раскопанные могилы, ориентированные с северо-востока на юго-запад, принадлежали представителям местной социальной элиты. Артефакты из погребений представлены главным образом большим количеством сосудов, керамических и каменных, изготовленных из кальцита и шифера, которые находились как в центральной, погребальной камере, так и в периферийных отсеках для хранения погребального инвентаря. Стены могильных ям и перегородки сооружены из кирпича, а следы тростниковых циновок и деревянных шестов указывают на использование каких-то конструкций в убранстве могил [12]. Самая большая из них, № 1, достигала в длину 8 м и в ширину 4,5 м. Толстые стены могильной ямы сложены из нескольких рядов положенных плашмя кирпичей, оконтуривающих погребальную камеру, расположенную в центре ямы, и периферийную, заполненную фрагментами сосудов. Умерший - молодой мужчина, лежал в скорченной позе, на левом боку, головой на северо-восток. Скелет был покрыт слоем чистого песка [21, 22], и этот факт, безусловно, соотносится с мифологическими представлениями о первобытном холме, отраженными в ритуале, приуроченном к погребальному обряду. Можно предположить, что найденные в западной части телля погребения могли принадлежать священнослужителям храма, расположенного в восточной части памятника.

Храм, возведенный из сырцового кирпича, существовал в Телль Ибрагим Аваде на протяжении, по меньшей мере, полутора тысяч лет, возможно, до Среднего царства, претерпевая этапы обновлений, реконструкций, перестроек и периоды запустения. Обнаруженные на разных участках остатки массивных внешних стен из сырцового кирпича позволили реконструировать размеры (27х54 м) и планировку верхнего строительного горизонта храмового комплекса [23], существовавшего при XII династии (2000-1785 гг. до н.э.). В ходе раскопок святилища храма выявлено семь строительных горизонтов. И в каждом обнаружены артефакты предшествующих исторических периодов. В данном контексте интерес представляют предметы мелкой пластики, относящиеся к поздней додинастике и Раннему царству. Лучше всего сохранилось святилище Древнего царства, относящееся к V-VI династии. Святилище представляло собой возведенную из сырцового кирпича, размерами 27 х 13 и 30 х 15 см прямоугольную постройку 2,62 х 7, 85 м, вытянутую по оси север-юг, разделенную внутренними поперечными стенами на три части. В северной трети святилища находился дворик с проходом, расположенным на восточной стене, куда вел узкий обходной коридор, окружавший ядро святилища. Центральную позицию занимала ступенчатая сложенная из кирпича, платформа, оконтуренная с восточной и южной стороны Г-образной стеной. Планировка святилища сочетала два элемента, соответствующие иероглифическим знакам: hwt, означающий храм, и h — в определении А. Гардинера, — тростниковый шалаш [24]; ср. [25], который был характерен для изображений додинастического святилища Южного Египта. В святилище Древнего царства, под платформой были обнаружены изделия мелкой пластики нулевой династии и Раннего царства, что свидетельствовало о том, что в самых нижних слоях находится святилище, относящееся к еще более ранним строительным горизонтам [26], что подтвердилось в ходе дальнейших археологических раскопок, при которых было расчищено святилище, датированное нулевой и первой династией Раннего царства. При возведении святилища Древнего царства предметы мелкой пластики были перенесены и захоронены в тайниках центральной части сооружения, где находилась платформа. В фундаменте возле нее были сооружены «ящики» из сырцового кирпича или вырыты простые ямы, в которые были положены сотни вотивных предметов. Именно из этих слоев началось перемещение изделий из мелкой пластики, попавших затем в тайники под фундаментами последующих зданий святилища, ибо отдельные экземпляры все же сохранились в первоначальных постройках.

В общей сложности зафиксировано свыше 600 предметов, составляющих эти культоворитуальные «тайники», приуроченные к строительству нового храмового сооружения, возвышавшегося над ними. Это многочисленные предметы мелкой пластики, характерные для изобразительного искусства протодинастики и Раннего царства. В их число входят статуэтки из египетского фаянса, камня и слоновой кости, изображающие священных животных: павиана, крокодила, бегемота, льва, сокола; антропоморфные образы, миниатюрные воплощения культово-ритуальных предметов, например, наосов, древнего святилища Нижнего Египта pr nw и многих других (см. цв. илл. в книге [27]. Все эти объекты представлены многими десятками экземпляров. Кроме фигуративных предметов из фаянса, обнаружено значительное количество профилированных плиток, снабженных отверстиями для крепежа с оборотной стороны, какими облицовывали сакральные сооружения: наосы, часовни и погребальные камеры. Целую коллекцию составляют каменные грушевидные булавы и миниатюрные сосуды.

Следует отметить, что многие из этих предметов связаны с фигурой царя. К их числу относятся как инсигнии царской власти, представленные, несколькими десятками грушевидных булав, изготовленных из кальцита и диорита, так и священные предметы, подчеркивающих сакральный характер царской власти. Это упомянутые фаянсовые модели древнего святилища Низовья pr nw и наосов, фигурки священного сокола, символизирующего бога Хора, земным воплощением которого считался фараон, большое количество фаянсовых плиток; на тыльной стороне некоторых экземпляров прорезаны условные изображения знака srH . Верхняя половина пространства, где обычно выписывалось хорово имя царя, занято многочисленными кружочкам, квадратами или знаками, напоминающими буквы А и М [28].

На фрагменте фаянсовой плакетки начертано еще одно имя царской титулатуры, - nbtj, с сохранившимся изображением богини Ком Омбо в обличии коршуна Нехбет, сидящей знаке nb . [28].

Несомненно, к царскому культу причастна большая коллекция изделий мелкой пластики из резной кости и слоновой кости, имеющих аналогии среди вотивных предметов из храмов в Абидосе и Иераконполе, относящихся ко времени царя Хора-Нармера. Это упомянутые выше фигурки льва, образ которого служил одним из царских символов; женские статуэтки, изображающие стройных девушек с длинными волосами, воплощающих жриц, цариц или принцесс, и целый ряд других изделий мелкой пластики. Следует также упомянуть жезл, древко которого оформлено в виде руки, а навершие изображает пару кистей рук, пальцы которых охватывают венчик сосуда, находящегося между ними [28].

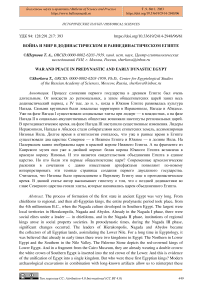

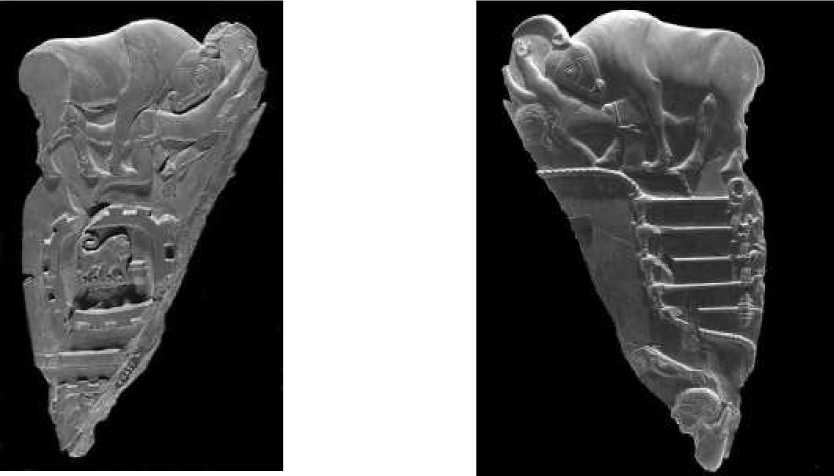

Доминирование изображений павиана среди фигуративных воплощений в тайниках святилища в Телль Ибрагим Аваде является существенным аргументом в пользу идеи о его культовой принадлежности, возможно, богу Тоту1 [28]. Ее подкрепляют находки фрагментов головы и лапы от достаточно крупной статуэтки павиана, выполненной из обожженной глины (Рисунок 1), обнаруженные в святилище прото/раннединастического периода. Целая серия изображений (около 200 статуэток) указывает на причастность образа павиана к царскому культу.

Так, на ярлыке из слоновой кости, найденной в гробнице царя первой династии Семерхета в Абидосе, павиан изображен сидящим на стуле [10]. Хотя идентифицировать этот образ, изображенный в контексте архаического письма, не представляется возможным, его причастность к царю несомненна. Можно высказать предположение о том, что данное изображение близко к сценам празднования царского юбилея hb sd. На оттиске печати, сделанном на кожаном мешочке из погребения в Саккаре, представлен ритуальный бег царя Хора Дена [29, 30] (Рисунок 2).

Рисунок 1. Голова статуэтки павиана из Рисунок 2. Оттиск печати царя Дена храма в Телль Ибрагим Аваде

Композиция построена по принципу симметрии. В ее левой части царь в красной короне Нижнего Египта бежит за быком. В правой половине царь Ден в белой короне Верхнего Египта направляется к сидящему павиану, протягивающему царю чашу.

-

1 Считается, что бог Тот появляется в образе павиана позднее, а это животное символизирует бога Большого Белого. Однако найденная возле алтаря, под которым находилось несколько тайников, голова от статуи павиана окрашена коричневым.

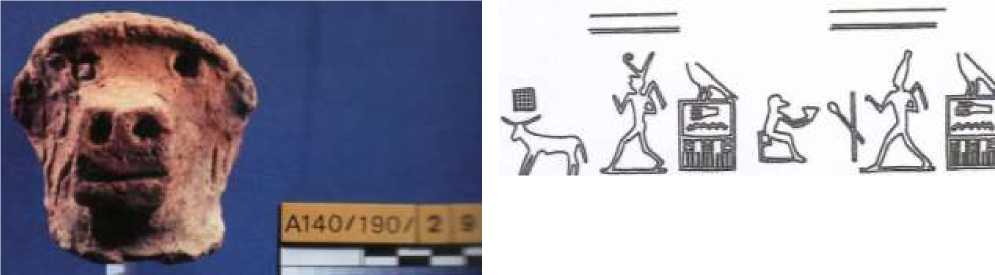

Аналогичное изображение павиана представлено в сцене ритуального бега, совершаемого царем Ш династии Джосером. Павиан сидит на корточках, простерши передние лапы к открытой чаше, стоящей перед ним на высокой подставе. Высказывалось соображение о том, что содержание и стилистическое оформление этой сцены указывает на прототипы первых династий, в частности, на изображение, представленное на деревянном ярлыке из гробницы Хора Дена в Саккаре [31]. Очевидно, к этому же периоду относится крупный фрагмент известняковой плиты, использованной при сооружении гробницы 3507 в Саккаре, датированной временем III династии [32, 33]. Здесь павиан восседает на троне богини Маат (Рисунок 3), и его изображение окружено четырьмя фигурками птиц, из которых по причине сколов могут быть идентифицированы только две. Это сова и сокол; третья птица, возможно, коршун. Вверху предположительно был изображен сокол. Перед павианом стоят две фигуры царя в красных коронах Нижнего Египта и коротких плащах, — облачении для царского юбилея hb sd. У каждой фигуры в левой руке находится жезл wзs, а в правой — жезл hts.

Рисунок 3. Два царя в красной короне

Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в том, что в облике павиана представлено божество, причастное к царскому культу, что нашло отражение в сценах царского юбилея, в которых павиану отведена важная роль. Во всех этих ритуальных сценах павиан выступает в аспектах Тота, — бога-жреца, распорядителя очистительных ритуалов, бога-патрона царя, наделяющего его тайными знаниями.

Это была четвертая коллекция прото- и раннединастических предметов мелкой пластики, причем идентичных (за исключением отдельных предметов), после находок в тайниках святилищ столицы Верхнего Египта Иераконполя, Абидоса и святилища богини Сатис на о-ве Элефантина. Примечательна география этих памятников: два из них находятся в Верхнем Египте, маркирующих важнейшие религиозные центры в прото- и раннединастическое время, а два других расположены на границах Египта, соответственно на северо-востоке и юге Египта.

Памятники Дельты додинастического и раннединастического времени, демонстрируют расширение пределов распространения южноегипетской культуры Нагада. Только в Восточной Дельте обнаружены десятки памятников прото/раннединастического периода, сконцентрированных в районах, примыкавших к Пелусийскому и Танисcкому рукавам Нила, где проходил Путь Хора, по которому, начиная с V тыс. до н.э. осуществлялись контакты с Нижним Египтом, Синайским п-вом и Левантом. К их числу принадлежал и храм в Телль Ибрагим Аваде, посвященный культу царей первых династий. Здесь были обнаружены граффити царя Хора-Ка и Хора-Нармера [18]. Однако такие находки в Дельте не единичны. Хорово имя царя Нармера начертано на целом ряде высоких цилиндрических сосудов, происходящих из закрытых археологических комплексов Восточной Дельты, таких как Хасан

Дауд, Бени Амир, Миншат Абу Омар, Куфур Нигме и Эль Беда [34]. Эти находки составляют часть коллекции граффити на больших сосудах для хранения воды или вина c хоровыми именами первых царей, в основном, самых ранних, принадлежавших так называемой 0 династии [35]. Подавляющее большинство граффити на сосудах, происходящих из памятников Низовья, имеет аналогии среди граффити на больших сосудах из царского некрополя в Абидосе, а также на других артефактах, в том числе церемониальных палетках [35]. И этот факт служит существенным аргументом, опровергающим теорию существования нижнеегипетской династии, правившей-де одновременно с первыми царями Верхнего Египта. Впрочем, вслед за Г. Фрэнкфортом некоторые современные египтологи пришли к выводу о том, что идея двух царств является скорее творением политико-теологической догмы, чем исторической реальностью [36, 37]. Этот вывод подтверждают материалы археологических исследований в Нижнем Египте. Так, раскопки в Буто – религиозном центре богини кобры Уаджет в Северной Дельте, показали, что прото/раннединастический город здесь вырос после того, как в Низовье пришли носители культуры Нагада из Верхнего Египта. Весьма существенно, что стены одной из сырцовых построек были украшены геометрическим орнаментом в виде ромбов и квадратов, как в раннединастических мастабах Саккары [12].

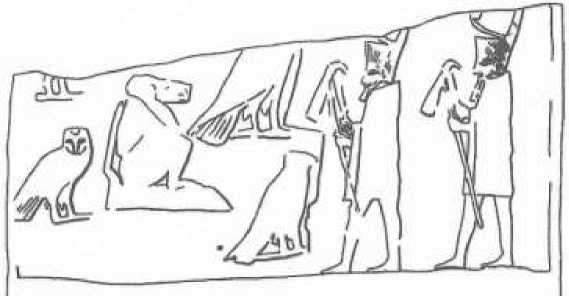

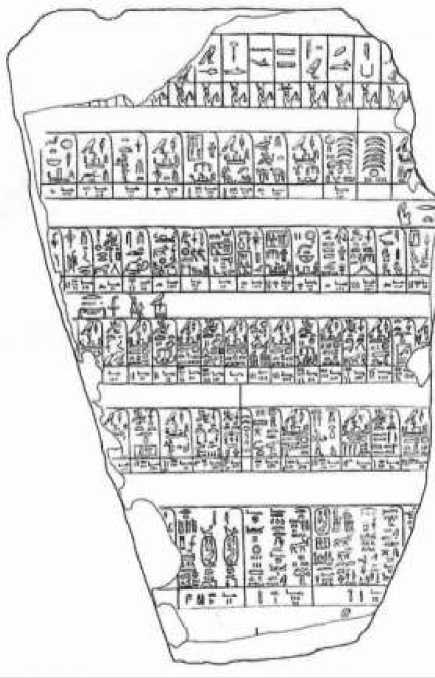

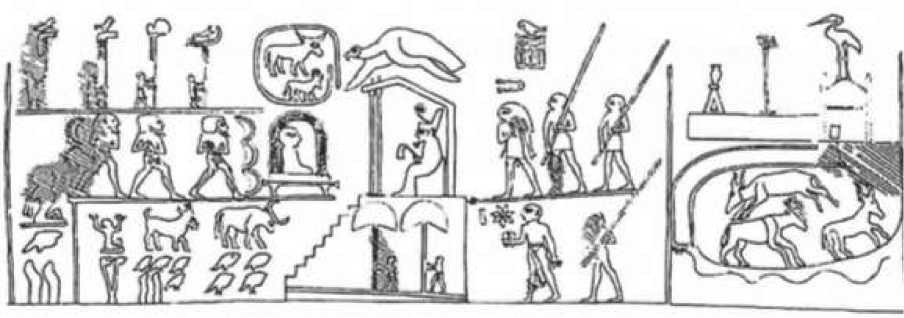

Итак, артефакты свидетельствуют о распространении южноегипетской культуры Нагада на всех фазах ее развития в Низовье и поглощение местной Буто-Маадийской культуры. Если на ранних этапах этот процесс носил мирный характер, то при нулевой и первых двух династиях Раннего царства этот ареал стал объектом завоевания южноегипетскими царями, выходцами из древней столицы Иераконполя, а затем Абидоса, в процессе объединения всех египетских земель. Палермский камень. За 130 лет изучению Палермского камня (Рисунок 4, 5) написаны многие труды, анализирующие его в контексте становления первого государства в ходе завоевания Нижнего Египта и северного царства, верхнеегипетскими царями. Что же касается существования нижнеегипетского царства, то Палермский камень является единственным источником, в котором оно упоминается в столь раннее время. Это обстоятельство вызвало длительные дискуссии среди египтологов [38].

Ю. Я. Перепелкин полагал, что собственно летописи возникают в Египте при основателе I династии Хоре-Аха, хотя ему предшествовали додинастические цари-объединители Верхнего и Нижнего Египта, выходцы с юга страны. К ним и относятся представители нулевой династии Ири-Хор, Ка и Нармер, чьи имена не выписаны на Палермском камне, на котором упоминаются важнейшие события, связанные с именами царей, начиная с I династии. Подобные сведения его вышеназванных предшественников, Нармера и Ка, во времена которых была завоевана часть Дельты, не запечатлена ни на Палермском камне, ни на сходных по содержанию летописных фрагментах из Каирского музея. Ю. Я. Перепелкин полагал, что при всей туманности поры первых двух династий, «нельзя не отметить то, как упорно и неуклонно развивалась и менялась страна в течение немногих столетий …». Она была объединена еще до I династии, хотя ожесточенная борьба с непокорным севером велась еще долгие годы спустя, при II династии, в правление царя Хасехемуи, когда это объединение было окончательно завершено [39].

Многие египтологи разных поколений, изучавшие Палермский камень, высказались в пользу того, что в верхнем ряду аверса (recto) представлен перечень нижнеегипетских царей, правивших в Дельте до объединения Египта [40-42].

Рисунок 4. Палермский камень

Рисунок 5. Прорисовка Палермского камня

Хотя высказывалась точка зрения о том, что на камне изображены боги Низовья [43], что в свете новых обстоятельных исследований, могло иметь место, поскольку в коронах изображались не только цари, но и боги, ибо цари соединяли в себе земную и божественную природу. Символика корон значима для отражения взаимосвязи между земным и небесным правлением, как богов, так и царей (и умерших, и живых), что свидетельствует о представлениях о космическом характере института царства и ассоциированных с ним коронах [44]. Следует добавить значение цветовой символики. Как и во многих африканских культурах [45], в Древнем Египте красный цвет символизировал кровь, отмечая при этом связь этого цвета с ритуальным пролитием крови животных при жертвоприношении. Один из сторонников идеи существования в Египте накануне объединения страны как системы локальных территорий Б. Kемп, высказал гипотезу о том, что на Палермском камне представлены правители этих ранних территориальных объединений, которые и следует отнести к 0 династии [46].

Вышеприведенные многочисленные данные археологии, изучение артефактов вступает в противоречие с письменным источником — Палермским камнем, на котором с одной стороны (recto) в верхнем ряду изображены додинастические цари в красной короне, —

(dSrt), позднее ставшей символом верховной власти Нижнего Египта, над которыми иероглифически выписаны их имена, однако не известные по другим источникам. На нижеследующих рядах представлены последующие цари до IV династии с иероглифическими надписями о важнейших событиях во время их правления (праздниками, ритуалами и пр.), каждый из которых отделен знаком года (rnpt), а ниже иероглифически выписаны данные о ежегодной сезонном подъеме вод Нила. На оборотной стороне

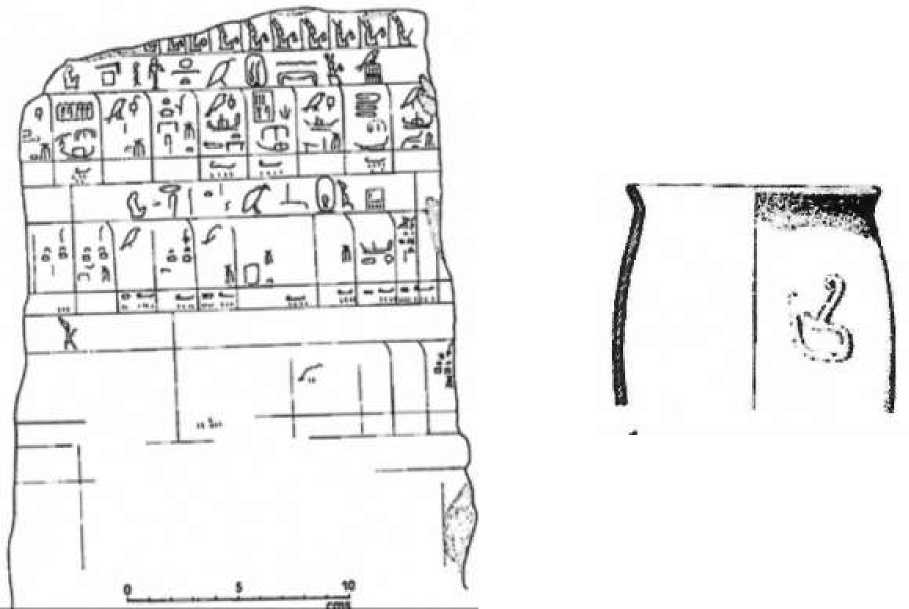

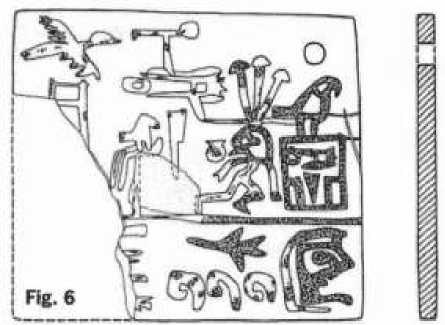

Палермского камня (verso) следуют данные по царям и событиям, произошедшим при их правлении, относящихся к V династии, когда, как считается и была создана эта летопись. Однако Палермский камень дошел до нашего времени поврежденным (высота его 43,5 см, ширина — 25 см, толщина — 6,5 см). Лакуны находятся не только в верхней части, где сохранилась часть регистровой линии, над которой могли находиться изображения и тексты. Восполнить эти утраты помогли хранящиеся в Каирском музее фрагменты анналов, также содержащие иероглифические тексты, относящиеся к правлениям царей нулевой и I династии. Так, на одном из фрагментов (Рисунок 6), также поврежденном в верхней части, все же сохранились сидящие вправо цари в двойной короне (sxmty), сочетающей красную корону Низовья (dSrt) и вставленную в нее белую корону владык Верхнего Египта —

(HDt), символизирующей царскую власть над Двумя Землями (tAwy) [47, 48].

Т. Вилкинсон, приводя примеры наиболее ранних изображений белой короны, отмечает, что она появляется на изображенях позже, чем красная корона. Он приводит несколько примеров. Белая корона изображена на царе на фрагменте курильницы поздней додинастики из могилы L24 с престижными артефактами из Нижней Нубии, куда с военными походами ходили египетские цари уже при первой династии. К этому же времени относится изображение египетского царя в белой короне на фрагменте рукоятки ножа с рельефными рисунками [48].

6. Фрагмент из Каирского музея

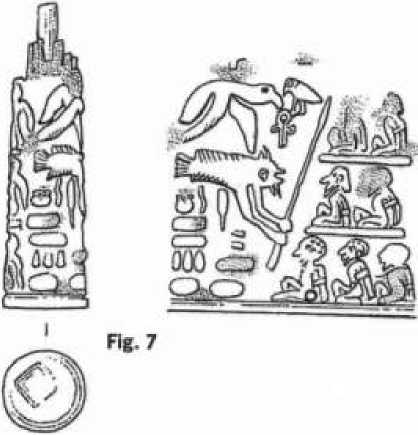

7. Рельеф в виде красной короны на фрагменте от сосуда, Нагада

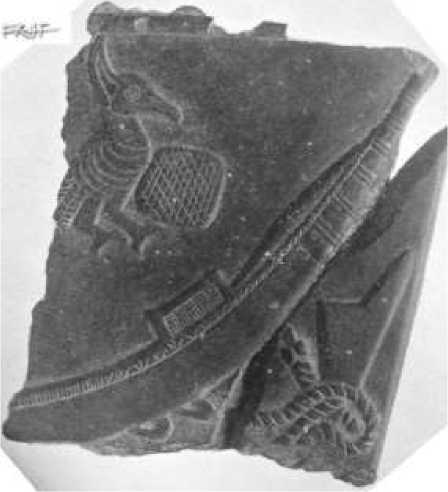

Что касается красной короны, то самое раннее ее изображение относится к концу фазы Нагада I, обнаруженное в виде рельефа на фрагменте крупного черноверхого сосуда в погребении 1610 в некрополе Нагады [47-49]2 (Рисунок 7). Нагада, наряду с Иераконполем и Абидосом являлась одним из трех важнейших номов Верхнего Египта, откуда началось движение на север, в Низовье. Другое изображение красной короны представлено на фрагменте протодинастической церемониальной палетки (Рисунок 8). На фрагменте сохранилась рельефная группа: удод, сидящий на знаке участка земли. Под ним — лодка с кабинкой, привязанная веревкой, затейливо перекрученной вокруг нижней части красной короны [50]. При этом веревка как бы имитирует змею, головка которой примыкает к короне, напоминая Урей значительно более позднего времени. На ярлыке царя Хора-Джера из Умм эль-Кааб изображена часовня, в которой хранилась красная корона [38] (Рисунок 9).

Рисунок 8. Фрагмент церемониальной палетки с красной короной

Рисунок 9. Часовня с красной короной на ярлыке царя Джера

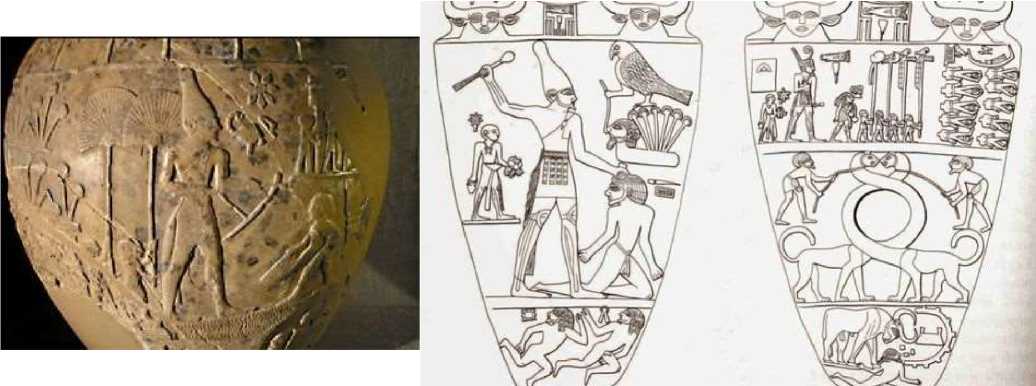

Среди царских инсигний короны играли важнейшую роль в царской иконографии. И коль скоро на фрагменте из Каирского музея в двойной короне изображены цари (Рисунок 6) (имена которых не написаны, возможно, по той причине, что они были забыты, если этот фрагмент относится к значитено более позднему времени), то объединение Верхнего и Нижнего Египта могло произойти в протодинастическое время (при нулевой или даже при 00 династии, предшествующих I династии Раннего царства, что в настоящее время является аксиомой в египтологическом сообществе. Царь Скорпион в белой короне Южного Египта представлен на церемониальной булаве из главного депозита в культово-церемониальном центре Иераконполя (Рисунок 10). Нармер, которого относят к 0 династии (а некоторые египтологи — к I династии), на церемониальной палетке из этого же тайника (Рисунок 11) на одной стороне (условный аверс) участвует в торжествах, посвященных его триумфу над нижнеегипетскетскими локальными территориями, носит красную корону, в то время как на оборотной стороне (реверс) он изображен в белой короне. Тот факт, что на аверсе церемониальной палетки Нармер изображен в красной короне, может свидетельствовать о его военном триумфе в Низовье, становясь его владыкой. На обороте, где Нармер в белой короне возносит булаву над побежденным врагом, символизирует главенство Южного Египта над завоеванным Северным Египтом. В целом изображения корон символизирует объединение Обеих Земель в единое царство, даже если они воплощены отдельно, в разных контекстах. И только при I династии царь Ден изображен в двойной короне. Однако вспомним, что на фрагменте из Каирского музея в сохранившемся верхнем ряду изображены цари в двойной короне (Рисунок 6).

Рисунок 10. Церемониальная булава царя Скорпиона из Иераконполя

Рисунок 11. Церемониальная палетка аря Нармера

В данном контексте представляет интерес рельефное изображение на церемониальной булаве Нармера, происходящей из главного тайника в культово-церемониальном центре Иераконполя HK29A (Рисунок 12).

Рисунок 12. Фрагмент на церемониальной булаве царя Нармера

Р. Фридман полагает, что на церемониальной булаве царя Нармера изображена ритуальная сцена [51], происходившая на овальном дворе с высоким штандартом, увенчанным фигурой почитавшегося в Иераконполе бога Хора в образе сокола, с платформой и маленьким павильоном, в котором сидит Нармер, взирая на происходящее. Но на царе — красная корона Низовья. Перед владыкой изображены крытые носилки с сидящей фигурой, пол которой неясен. Возможно, это сцена брака Нармера с представительницей Нижнего Египта. Позади носилок изображены три мужские фигуры, заключенные между знаками виде полумесяца — Dnbw, по три в вертикальном направлении, которые изображали в сценах ритуального бега царя во время царского праздника hb sd. Далее направо изображено святилище Нижнего Египта с цаплей на сферической крыше и с символикой нижнеегипетской богини Нейт. Под святилищем изображены травоядные жертвенные животные, окруженные оградкой. Как представляется, изображения на церемониальной булаве Нармера в красной короне представляет церемонию, которая комбинирует несколько ритуалов, связывая их по смыслу: завоевание Низовья, где почиталась богиня Нейт, бракосочетание, возможно, с представительницей этой части Египта, празднование царского юбилея hb sd с обязательным для ритуалов принесением животных в жертву.

Сцены триумфа царя в додинастический период. Ключевой фигурой в додинастических обрядах был вождь, региональный, а с протодинастического и раннединастического времени — общеегипетский царь как хранитель целостности Египта и единства мира людей и богов в поступательном движении истории страны, от социокультурного единства и идентичности на уровне общин, локальных территорий и всей страны. «Подобно тому, как ритуал и праздник, — писал В. Н. Топоров, — суть образы акта творения, главная фигура ритуала царь в роли первосвященника является диахроническим вариантом демиурга. Для первобытного сознания он был участником космологичекого действа .., его роль в обществе определялась его космологическими функциями, сходными с функцией других сакральных представителей «центра мира»… отсюда – вера в божественность царя…, в то, что он носитель идеи порядка, закона, справедливости, подобно солнцу, с которым связываются те же представления в сфере природных явлений» [52].

В ритуалах отразились важнейшие события коллективов, берущие свое начало от мифологических времен, деяниях богов и первопредков. Лидер коллектива объединял локальные территории, опираясь на свой авторитет не только в социальной сфере, но как успешный охотник и воин. И эти его функции были нераздельны, начиная с первобытных времен и позднее в додинастический период и Раннее царство, когда происходил процесс социально-имущественной дифференциации, выделение элиты, окружавшей социального лидера, - вождя, а затем регионального и общеегипетского царя.

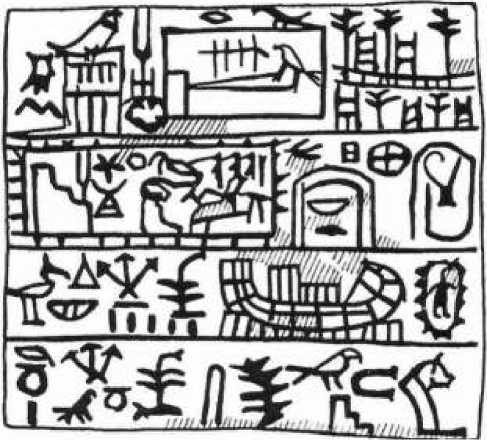

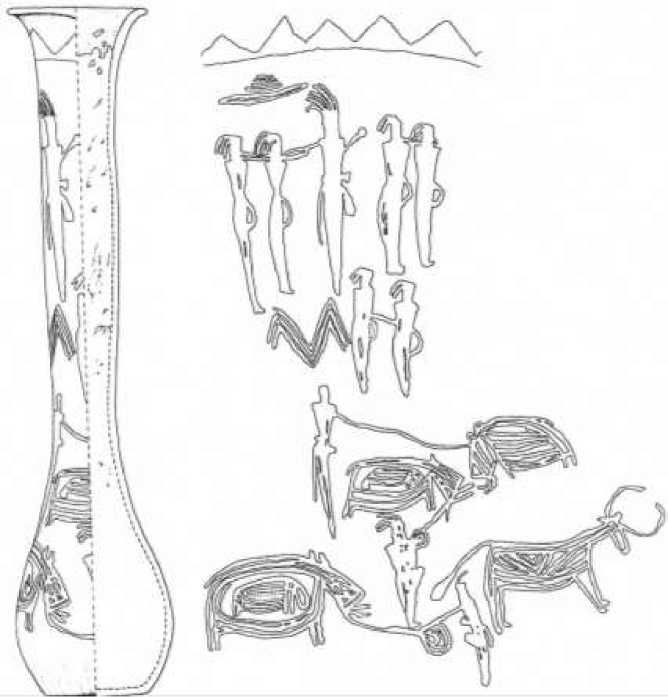

Для додинастического и раннединастического периода важнейшими являются изобразительные тексты на ритуальных предметах, таких как расписные сосуды типа С периода Нагада I, панно из гробницы 100 в Иераконполе фазы Нагада II [53], рукоятки ножей с изображениями, церемониальные палетки (Нагада III), другие ритуальные предметы. Исключительно популярными были сцены охоты, сражений и смешанные сюжеты. Особое место занимает мотив сражений и победы лидеров – вождей или региональных царей над врагами. Говоря о семантическом тождестве мотива охоты и сражения, К. Леви-Строс писал: «…охота приносит пищу, хотя похожа на войну, которая приносит смерть» [54]. что позволяет интерпретировать сцены на группе сосудов типа С, D и протодинастических церемониальных палетках как выражение оппозиции жизнь-смерть в целостной модели мира. Эту идею развивает С. Хендрикс, анализируя небольшую группу высокогорлых сосудов типа С из могил времени Нагада I в некрополе в Умм эль-Кааб, Абидос [55].

-

С. Хендрикс проанализировал изображения на нескольких высокогорлых сосудах типа С культуры Нагада I из раскопок В. Дрейера в Умм эль-Каабе [56] и пришел к выводу о взаимосвязи и даже тождестве темы охоты на обитателей Нила и диких животных пустыни и победы над врагом, зафиксированной на конечной стадии этих действий, основываясь на иконографии человеческих персонажей и их атрибутов: более крупные фигуры лидеров (царей), наличие у них булав, перьев на голове лидера и его сторонников и хвостов быка (собаки), привязанных к поясу, поднятые руки как знак победы. На одном из сосудов в некрополе Умм эль-Кааб (могила 415) в верхней части тулова изображен лидер,

фланкированный его сторонниками (Рисунок 13). А ниже шествуют бегемоты, которых тянут на веревках охотники. Впереди этой группы бежит бык, который, как полагает автор, представляет собой наиболее раннее воплощение символа царской власти. Сцены охоты в религиозном контексте, полагает автор, свидетельствуют о существовании представлений о загробном мире в период Нагада I, поскольку дикие животные символизируют хаос, который разрушается при удачной охоте и победах в сражениях [57]. Но, как представляется, возможна и еще одна трактовка, учитывая тот факт, что все изобразительные тексты, связанные с охотой и сражениями, посвящены триумфу вождя, позже царя Египта. И с этой точки зрения, будь то травоядное животное, на которого охотятся символизирующие лидера бык, лев и дикие птицы, или антропоморфные персонажи в позах поверженных, идентичны аспекту победы космического порядка над хаосом в контексте древнеегипетских представлений о картине мира. И с этой точки зрения леви-стросовсвая фраза приобретает еще один смысл: добытая на охоте пища и пленные или убитые в сражениях враги символически тождественны как метафоры космического порядка.

Рисунок 13. Сосуд типа С из Умм эль-Кааба

Военная активность додинастического и поздней додинастики Египта фиксируют многочисленные находки оружия из разных памятников Нижнего и Верхнего Египта: Меримде Бени Салама, Мостагедды, Эль-Омари, Адаймы, Иераконполя и многих других разновременных местонахождений. Это булавы, стрелы, луки, дротики, топоры. Находки черепов с нанесенными топорами ранами являются прямыми свидетельствами межплеменных военных конфликтов. Кроме того, о военных столкновениях свидетельствует архитектура, - остатки фортификационных сооружений, толстых глинобитных стен (Южный город в Нагаде, фаза Нагада II), глиняная модель из Абадие с двумя персонажами за стеной строения [58]. Этот мотив характерен и для Раннего царства. Эти предметы и иконография фортификационных сооружений присущи и протодинастическому, и раннединастическому времени [59].

Композиция и образы на церемониальных палетках. В настоящее время известно более тридцати церемониальных палеток, и лишь единичные экземпляры были обнаружены при раскопках. Все прочие не имеют данных об их археологической фиксации3. Их датируют протодинастическим временем или нулевой династией [61].

Эти культово-меморативные предметы являются наиболее информативными источниками, связанными с мотивами охоты и сражений. Они произошли от туалетных палеток, также изготовленных из граувакки в форме геометрических фигур, животных, а также птиц, симметричные головки которых выходили за пределы поля палеток. Церемониальные палетки, которые значительно превосходят размерами туалетные, стали появляться со второй пол. IV тыс. до н. э., с периода Нагада II до Нагада III или нулевой династии. Густо покрытые рельефными изображениями, эти палетки в (отличие от туалетных) не использовались для растирания кусочков «малахитовой зелени», которыми окрашивали веки глаз, - в ритуале, прослежено на материалах додинастического времени и на протяжении всей истории древнего Египта. Церемониальные палетки, были причастны к ритуальным церемониям: образы и композиция, ее структура содержат важную информацию, содержат изобразительные тексты на образно-символическом языке. На них изображались сцены охоты, сражений, смешанные композиции, которые занимали все поле обеих сторон палеток (кроме нескольких односторонних экземпляров). Характерным признаком построения изобразительного текста на церемониальных палетках является сочетание центрической (на аверсе) и осевой (на реверсе) структур композиций. Центральному кольцу соответствует вертикальный образ дерева, изображенного строго по центральной оси. Периферийные образы, фланкирующие центральное кольцо, представлены в системе зеркальной симметрии. Подобная устойчивая структура композиций выражается различными образами животных в сценах преследования хищниками (в том числе фантастическими) травоядных животных, сражения людей или смешанных изображениях. Но все фигуры четко расположены, создавая продуманную картину. Символика конкретных образов и их местоположение дает основание прочитать эти изобразительные тексты как важную, зашифрованную на образно-символическом языке информацию.

В обстоятельной статье Д. О'Коннор [62] также разделяет две стороны палетки, но в ином смысле: на главную – центрическую, на которой кольцо символизирует божество, которому посвящена палетка, но которое не изображалось, и оборотную, построенную по вертикальной оси. Но последняя не играет важной роли, ее он называет вторичной. Он определяет ее как деструктивную, хаотическую, смешанную, хотя она обладает апотропеической силой. Такое определение реверса не вписывается в описанную интерпретацию, приведенную выше. Если обратиться к Малой иераконпольской палетке из главного тайника культово-церемониального центра (где была найдена и палетка Нармера), то, как и на других палетках, как представляется, художник следовал четкой схеме смыслового соответствия обеих сторон (как текстов).

Так, на аверсе Малой иераконпольской палетке [50] центральное кольцо фланкировано шестикратно изогнутыми шеями серпопардов, по которым крадутся три шакала (Рисунок 14).

-

3 Основная часть опубликована в книге [60, с. 307-337]. Самая ранняя публикация церемониальных палеток [50]

Фантастические животные терзают травоядное животное, над которым изображена птица (нильская утка?). На реверсе симметричная, в геральдической позе пара львов нападает на длиннорогих козлов, а ниже представлена сцена преследования копытных животных хищниками, включая львов, серпопарда, грифона, а также шакала (гиеновую собаку ?), под которым изображен охотник в маске шакала и с охотничьей трубой, звуками привлекающей жертвенных животных. Оппозиционные пары животных размещены в соответствии с шестикратно изогнутыми частям шей серпопардов на аверсе, а под их ногами охотничьи собаки с опущенными ушами и в ошейниках преследуют и нападают на газелей с лировидными рогами и длиннорогих козлов, изображенных также и на аверсе.

Рисунок 14. Ашмолеанская палетка амратская палетка

Итак, Космическое Древо и солярный круг, занимающие доминирующее положение в осевой и центрической композициях церемониальных палеток, в сочетании с символикой образов, к ним тяготеющим, позволяет толковать изобразительные тексты как сцены сражения, даже когда в ней участвуют животные, оппозиционные пары. Хищные животные символизируют победу царя, а травоядные – побежденных врагов. С другой стороны, подобные тексты представляют собой космограммы, в которых заключена идея жизни, смерти и возрождения как целостности, победы порядка над хаосом, концепции, получившей развитие в письменный период истории древнего Египта в солярной теологии. Хищники и фантастические животные связаны с огненно-солярной символикой. Они примыкают к центральному кругу, т. е. причастны к космическому верху в образе Солнца. Лев и фантастический образ серпопарда имеют солярную символику, которая в письменный период стала центральной, организующей ключевые солярные представления в мифологии и религиозных письменных текстах древнего Египта. Птица на всех палетках также изображена в верхней части палетки, символизируя космический верх, к которому принадлежит и крона дерева. Копытные, стоящие у ствола дерева, соответствуют среднему миру. Корни дерева и поза опрокинутого фантастического животного символизируют нижний мир. Представления о солнцевороте, а значит, пути Солнца через небесную сферу

(семантически тождественную кроне Космического Древа) через три важнейшие небесные точки – восхода, зенита и заката, а также нисхождение светила в подземный мир (семантически тождественный корневой системе Космического Древа), легли в основу ритуалов, в которых фиксировались важнейшие этапы жизненного пути людей, от рождения до перехода в загробный мир и трансформации, которую они претерпевали для возрождения в ином, духовном качестве [63].

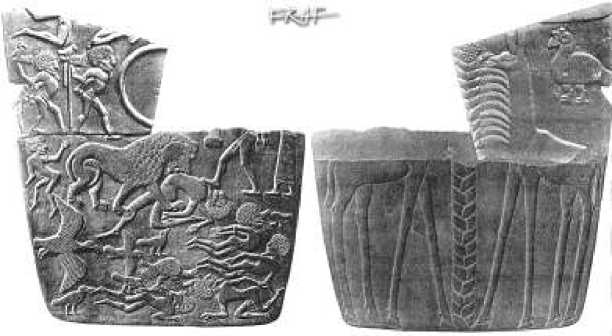

Представленные на церемониальных палетках сцены связаны с мотивом охоты, сражений, преследования и терзания хищниками травоядных животных, иначе говоря, — сюжеты противоборства, противостояния. Это разделение на три типа «размывается» присутствием хищных птиц и животных-помощников, выступающих на стороне победителей в сцене сражений на Палетке сражения [50] (Рисунок 15).

На аверсе под центральным кольцом представлена сцена расправы с антропоморфными персонажами негроидного обличия с бородами, львом и хищными птицами. Слева на уровне кольца (правая сторона, как и верх палетки значительно фрагментирован) двух пленных ведут штандарты с символами локальных территорий, сторонников царя, — иераконпольского бога Хора в обличии сокола и ибиса. Над ними сохранились ноги двух убитых врагов. Справа от центрального кольца частично сохранилось изображение персонажа в длинном одеянии, ведущего пленного с завязанными назад руками. Смысл изображения в целом понятен. Это сцена триумфа царя протодинастического времени, выраженная символическими образами. Сам царь, как и на других палетках со сценами сражений и его триумфа, не изображен. Точнее говоря, он представлен в символическом образе льва, как и мощного быка, что сохранилось на протяжении всей истории древнего Египта.

Рисунок 15. Палетка сражения

На другом фрагменте церемониальной палетки, названной Палеткой Быка [50] (Рисунок 16а), от которой сохранился фрагмент ее верхней части, с обеих сторон изображен бык, попирающий павшего врага, а ниже шествуют штадарты, держащиеся за веревку человеческой рукой, увенчанные символами богов разных номов, сторонников царя, среди которых также присутствует сокол Иераконполя, хотя на двух первых представлен бог Абидоса Хентиментиу в образе шакал, птица с длинным клювом и царская плацента. На оборотной стороне под быком изображена крепость, символизированная фигурой льва и сосудом внутри нее (Рисунок 16б).

К этому же типу церемониальных палеток сражений и триумфа неизвестного додинастического царя относится Ливийская палетка (или Каирская) [50], от которой сохранилась нижняя часть (Рисунок 17а). В отличие от рассмотренных выше палеток она локализует захваченные крепости, символизированные различными образами: совой, длинноногой птицей, парой борющихся антропоморфных персонажей, лягушкой, — все со строениями в виде квадратов.

б

а

Рисунок 16. Палетка Быка

Царские символы представлены соколом, парой соколов, львом, скорпионом (два не просматриваются из-за сколов). Все они вооружены мотыгами, которыми они намерены разрушить вражеские крепости. На оборотной стороне (Рисунок 17б) в регистровой системе изображены ряды животных: буйволов, ослов, козлов В нижнем ряду изображены плодовые деревья. Это добыча от удачного похода в Ливию, иероглифический знак которой изображен в нижнем регистре. Судя по этому знаку, а также наличию регистровой систем композиции, эти палетки близки по времени палетке Нармера.

Наиболее поздняя церемониальная палетка царя Нармера, представляет собой изобразительную летопись событий (текст), связанных с его успешными завоевательными походами в Низовье. Иероглифические надписи уточняют местности, присоединенные к царству Нармера. Аверс палетки разделен на три горизонтальных регистра, реверс — на четыре. На верхней часть палетки с обеих сторон изображены по две симметричные головы богини Хатхор («место Хора»), между которыми в знаке (srH) выписано имя Нармера. На аверсе, где второй регистр занимает основную часть поля палетки, доминирует фигура Нармера в белой короне (HDt) Верхнего Египта. Он стоит в канонической для древнеегипетского искусства позе с развернутым в фас торсом и плечами, голова и ступни ног обращены вправо [59]. На Нармере надета туника с изображением четырех голов богини Хатхор, как и в верхнем регистре, в виде головы коровы с антропоморфными чертами лица. Головы богини увенчивают колонны или нишевидную стену сакрального сооружения, выписываемого в царственном знаке srH. К поясу Нармера привязан хвост быка, как и на всех изображениях додинастических и раннединастических царей. Левой рукой он вознес булаву, чтобы поразить ухваченного им за волосы павшего на колени врага в коротком парике и с бородкой клинышком. Справа от головы сраженного начертаны два иероглифа: гарпун (уа; wa) и водоем, озеро (ш;š), обозначающие имя владыки захваченной территории в Низовье или название самой территории, - ном Гарпуна (озеро Мариот) и/или находящееся близ него будущая столица Низовья Буто. Выше изображена пиктограмма: сокол-Хор возвышается над участком земли с шестью папирусами. Хор ухватил веревкой или жезлом за нос врага, голова которого как бы растет с папирусами. Смысл пиктограммы вместе с надписью достаточно прозрачен: дельта (регион дельты) Нила становится владением бога Хора. (Рисунок 12а). Царь в белой короне Верхнего Египта. Позади Нармера стоит лысеголовый персонаж с пекторалью на груди, — сандалиеносец или «сопровождающий». Он именован двумя иероглифами: розеткой и опрокинутым сосудом. Эти два иероглифа изображены на булаве царя Скорпиона и означают царственность. В данном случае так назван высокого ранга слуга царя, очевидно, жрец, функции которого связаны с ритуальным очищением. В нижнем регистре изображены два павших противника, покинувших крепости. Этим завершается описательная часть успешного похода Нармера в дельту Нила. На реверсе передаются события, последовавшие за военными действиями (Рисунок 12б). Впрочем, в нижнем регистре, как бы в продолжение темы, представленной на аверсе, фигура поверженного Нармером врага также покидает крепость со строениями. Нармер изображен в образе разъяренного быка, вторгающегося в крепостное укрепление. Во втором регистре реверса разворачивается сцена ритуального шествия, посвященная победе Нармера над врагами. Перед царем в красной короне (dSrt) Нижнего Египта шагает визир (чати; *t) в леопардовой шкуре за четырьмя штандартоносцами, несущими царские символы: на первых двух представлены соколы, за ними следует штандартоносец с изображением шакала на пере, а следующий несет штандарт, увенчанный царской плацентой. Позади Нармера идет сандалиеносец. Над ним изображен тростниковый плот джеба (DbA), в котором можно усмотреть сакральное строение, где проходила литургия в связи с победой Нармера. Шествие движется к площади, на которой лежат убитые враги с отсеченными головами. Место, где должна была происходить церемония — Великие врата, обозначена несколькими иероглифами: дверью, совой, соколом на гарпуне и лодкой [65]. Наряду с реалистическими воплощениями парада на реверсе изображена символическая сцена, значение которой по-разному трактовалось исследователями.

Что касается образной системы, то она смешана. Реальные фигуры царя и его свиты, павших врагов соседствуют с образами животных, в частности быка как символического образа царя. Фантастические серпопарды, как и на ряде других церемониальных палетках, на палетке Нармера занимают центральное место, переплетенными шеями образуя рельефное кольцо, что свидетельствует о важности этого персонажа в мифологических представлениях. На палетке Нармера, как и на ряде других, центральное кольцо образовано переплетенными шеями фантастическими животными – серпопардов, — сочетающих образы льва и змеи, символика которых причастна к солярным представлениям [63]4. И эта сцена символически передает главный мотив: объединение Верхнего и Нижнего Египта.

На более глубинном космологическом уровне эти конкретные события, воплощенные на палетке Нармера, восходят к ключевым мифологическим представлениям о победе порядка над хаосом, — максимальной ценности для древнеегипетского социума на протяжении всей истории древнего Египта. И в этом контексте царь выступает как причастный к божествам космическим.

И все же некоторые египтологи не связывают изображения на церемониальной палетке Нармера с реальными события. Точку на такой позиции поставила находка годового ярлыка, найденного Г. Дрейером в 1993 г. в некрополе В в Умм эль-Каабе (Абидос), на котором в символической форме изображены события завоевания Дельты Нармером, представленным царским знаком) соколом-Хором над знаком srH и вписанным в него имени царя Хора-Нармера [37]5 (Рисунок 17). В Иераконполе был найден цилиндр [64], на котором Нармер в образе рыбы сома с человеческими руками заносит копье над изображенными в три ряда пленными, идентифицированными иероглифической надписью как ливийцев (Рисунок 19).

Рисунок 17. Каирская (или Ливийская) палетка

19. Цилиндр Нармера. Иераконполь

18. Годовой ярлык царя Нармера. Абидос

Все эти источники свидетельствуют в пользу реально происходивших военных завоеваний в Западной и Восточной Дельте, в частности сосуды с именем Хора-Нармера. О военных походах Нармера за пределы Низовья свидетельствуют раскопки в Южном Ханаане, в Телль эс-Сакан, где обнаружена египетская крепость с множеством изображений знака srH с именем Хора-Нармера.

На памятниках Нижнего Египта находились сосуды с начертанными на них именами предшественников Нармера, которые также относятся к нулевой династии, — Ири-Хора и Ка. Предметы с их именами (чаще сосуды) найдены на различных памятниках Низовья: в Телль Ибрагим Аваде и Кафр Хасан Дауде в Восточной Дельте, в Хельване на восточном берегу Нила напротив Мемфиса и др. Однако нет сведений о завоевательных походах этих царей в Дельту. Очевидно, что при Нармере началась активная завоевательная политика Низовья, которая продолжилась вплоть до II династии включительно. Именно с ним Т. С. Хеги отождествляет полу-легендарного царя Мены, считая его основателем I династии [37].

Что же представляла собой Дельта в протодинастический период, когда в долине Нила уже развивалось государство с единым правителем, наделенным царскими функциями и атрибутами? Очевидно, синхронный культуре Нагада Буто-Маадийский комплекс. В контексте вышерассмотренных информативных источников — церемониальной палетки Нармера и других археологических объектов, обнаруженных в ходе прежних и современных раскопок (о чем речь шла выше), характерных для культуры Нагада Ш, есть все основания говорить об активном начале завоевания Западных и Восточных вождеств Нижнего Египта в протодинастический период. В. Кайзер и ряд других исследователей полагали, что Египет представлял собой политическое единство уже в позднедодинастическое время, по крайней мере, за 100-150 лет до Нармера6. Непосредственные предшественники Нармера, также похороненные в Умм эль-Каабе в Абидосе, Ири-Хор и Ка отнесены к фазе Нагада IIIA1-IIIB (3300-3100 гг. до н.э.), а сам Нармер «приписан» к фазе Нагада IIIC1 (3100-3000 гг. до н.э.) [66].

Местом встречи Верхнего и Нижнего Египта был Мемфис — столица Раннего царства, основанная первым царем I династии Хором-Аха. Близ нее, в Северной Саккаре находился царский некрополь I и отчасти II династии с монументальными мастабами, возвышавшимися над окрестностью. Так были символизированы политические и идеологические основы двуединого царства7. Это место, где встречались Дельта и долинная часть Египта. Хотя в Южном Египте, в Абидосе существовал большой некрополь, где хоронили уже в период Нагада I, находились гробницы царей нулевой династии Скорпиона [56], Ири-Хора и Нармера, царей I и II (некрополь В), а также их поминальные дворцы в нескольких километрах к северо-востоку [68].

И все же остается вопрос: с кем же сражались цари, вышедшие из Иераконполя и Абидоса, продвигаясь на север, в Нижний Египет? Есть основания высказать гипотезу о том, здесь носители местных культур, которые еще с фаз Нагады I-II вели торговые контакты с долиной Нила, которые постепенно переселялись на север, а с протодинастического периода

-

6 О длительности процесса формирования раннего государства в политическом, социологическом, иконографическом и пр. аспектах писали многие современные египтологи.

-

7 В этом контексте возникает вопрос, так где находился царский некрополь Раннего царства, в Абидосе или Саккаре, вопрос, на который большинство египтологов ответили в пользу Абидоса. Эта точка рения исходит из логики развития некрополя в Умм эль-Каабе, в котором находятся погребения, начиная с Нагады I и заканчивая царскими гробницами 0, I и отчасти II династии. Царский некрополь в Саккаре, в котором, как полагают одни из египтологов, предназначались для социальной элиты и/или родственников царя. Согласно давнишней точки зрения, гигантские мастабы в Саккаре являлись кенотафами, символическими погребениями. Дж. С. Аутуори, рассмотрев эти точки зрения, вслед за С. Донадони полагает, что гробницами могли быть обе, и в Абидосе, и в Саккаре [67]. Ведь не стоит такая проблема, когда речь заходит, например, в частности, о двух пирамидах царя IV династии Снефру. А в контексте политического соединения Верхнего и Нижнего Египта возведение огромных погребальных комплексов на границе долины Нила и основания Дельты имело для египтян особое идеологическое значение

(Нагада III) началось завоевание Низовья. Т.о. разделение на Северное и Южное царство (Две земли) произошло не раньше рубежа протододинастики и начала Раннего царства.

Таким образом, на Палермском камне в верхнем ряду изображены протодинастические цари или их наместники, а на фрагменте из Каирского музея цари представлены в двойной короне, что символизирует объединение Севера и Юга Египта в двуединое царство под властью единого царя. Тем не менее, это двуединство сохранялось на протяжении всей истории древнего Египта.

Список сокращений

AEE — Aspects of Early Egypt. Ed. by J. Spencer. London, 1996.

AVDAIK — Arch a ologische Ver o ffentlichungen der Deutsches Arch a ologisches Institut. Mainz am Rhein.

ICLPNA — Interregional Contacts in the Later Prehistory of Northeastern Africa. Ed. by L. Krzyaniak, K. Kroeper and M. Kobusiewicz. Poznan, 1996 (Studies in African Archaeology. Vol.5).

MDAIK — Mitteilungen des Deutschen Arch a eologischen Instituts Abteilung Kairo. Mainz am Rhein.

NDT — Nile Delta in Transition: 4th - 3rd Millennium B.C. Ed. by E.C.M. Van den Brink. Tell Aviv, 1992.

Z A S — Zeitschrift f u r a gyptische Sprache und Altertumskunde. Bd. XXXV, Berlin, 1897.

Список литературы Война и мир в додинастическом и раннединастическом Египте

- Арутюнов С. А. Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. М., 1989.

- Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М., 2004.

- Adams B. Predynastic Egypt. V. 7. Bloomsbury Shire Publications, 1988.

- Hendrickx S. The relative chronology of the Naqada culture: Problems and possibilities // Aspects of early Egypt. 1996. P. 36-69.

- Shaw I. The complete temples of ancient Egypt. 2001.

- Шеркова Т. А. Аспекты изучения сакральной архитектуры в додинастическом и раннединастическом Египте // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №4. С. 567-583. https://doi .org/10.33619/2414-2948/77/69

- Petrie F. W. M., Quibell J. E. Naqada and Ballas. 1986.

- Quibell J. E. On the date of the period in Egypt called Neolithic, Libyan and New Race // Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 1897. V. 35. №1. P. 134-140. https://doi.org/10.1524/zaes.1897.35.jg.134

- Winkler H. A. Rock-drawings of Southern Upper Egypt: Sir Robert Mond Desert Expedition. 1938.

- Egypt A. Culture and Civilization in Egypt Five Thousand Years Ago // Reading: Cox and Wyman Ltd. 1961.

- Frankfort H. The birth of civilisation in the near east // Tijdschrift Voor Filosofie. 1954. V. 16. №2.

- Von der Way T. Excavations at Tell el-Fara’in/Buto in 1987–1989 // The Nile Delta in Transition: 4th–3rd Millennium BC, Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies in Cairo, Tel Aviv. 1992. P. 1-10.

- Chlodnicki M., Fattovich R., Salvatore S. The Nile Delta in transition: A view from Tell el-Farkha // Nile delta in transition: 4th.-3rd. millennium bc: proceedings of the seminar held in cairo, 21.-24. october 1990, at the netherlands institute of archaeology and arabic studies. ECM van den Brink, 1992. P. 171-190.

- Menghin O., Amer M. The excavations of the Egyptian University in the neolithic site at Maadi: Second preliminary report (season 1932). Government Press, Bulâq, 1936. №19.

- Rizkana I., Seeher J. Maadi/2 The lithic industries of the predynastic settlement. Von Zabern, 1988. V. 65.

- Rizkana I., Seeher J. Maadi: excavations at the Predynastic site of Maadi and its cemeteries conducted by Mustapha Amer and Ibrahim Rizkana on behalf of the Department of Geography, Faculty of Arts of Cairo University, 1930-1953: Vol. I The pottery of the Predynastic settlement. P. von Zabern, 1987..

- Brink E. A Transitional Late Predynastic-Early Dynastic Settlement Site in the Northeastern Nile Delta, Egypt // Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo. 1989. V. 45. P. 55-108.

- Brink E. Preliminary report on the excavations at Tel Ibrahim Awad: seasons 1988-1990 // nile delta in transition: 4th.-3rd. millennium bc: proceedings of the seminar held in cairo, 21.-24. october 1990, at the netherlands institute of archaeology and arabic studies. ECM van den Brink, 1992. P. 43-68.

- Friedman R. The Early Dynastic and transitional pottery of Mendes: The 1990 season // nile delta in transition: 4th.-3rd. millennium bc: proceedings of the seminar held in cairo, 21.-24. october 1990, at the netherlands institute of archaeology and arabic studies. ECM van den Brink, 1992. P. 199-205.

- Kaiser W. Stand und Probleme der ägyptischen Vorgeschichtsforschung // Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 1956. V. 81. №1-2. P. 87-109. https://doi.org/10.1524/zaes.1956.81.12.87

- Van Haarlem W. M. A Tomb of the First Decay at Tell Ibrahim // Rijksmuseum van Oudheden, Leiden. Oudheidkundige Mededelingen. 1996. V. 76. P. 7-34.

- Eiwanger J. Merimde-Benisalâme/3 Die Funde der jüngeren Merimdekultur. v. Zabern, 1992. V. 59.

- Eigner D. A Temple of the Old Kingdom at Tell Ibrahim Awad // Ancient Egyptian Temple at Tell Ibrahm Awad: Excavations and Discoveries in the Nile Delta. 2002. P. 112-129.

- Gardiner A. Egyptian Grammar. L., 1950.

- Faulkner R. O. A Concise Dictionary of Middle Egyptian. Oxford, 2002.

- Шеркова Т. А. Семь павианов в одной лодке: из новых раскопок в Телль Ибрагим Аваде, Египет. // Древний Египет: язык, культура, сознание. М., 1999.

- Белова Г. А., Шеркова Т. А. Древнеегипетский храм в Телль Ибрагим Аваде: раскопки и открытия в Дельте Нила. М., 2002.

- Шеркова Т. А. Семь павианов в одной лодке. Иконография в контексте культовой принадлежности святилища в Телль Ибрагим Аваде // Древнеегипетский храм в Телль Ибрагим Аваде: раскопки и открытия в Дельте Нила. М., 2002.

- Emery W. Excavations at Saqqara. The Tomb of Hemaka. Cairo, 1938.

- Kaplony P. Die Inschriften der Ägyptischen Frühzeit. Bd.III. Wiesbaden, 1963.

- Spencer A.Y. Early Egypt. The Rise of Civilisation in the Nile Valley. L., 1993.

- Emery W. Great Tomb of the First Dynasty. L., 1954.

- Emery W. Great Tomb of the First Dynasty. V.II. L., 1954. L., 1958.

- Bakr M. I., Abd el-Moneim M. A., Selim M. O. M. Protodynastic excavations at Tell Hassan Dawud (Eastern Delta) //Interregional contacts in the later prehistory of northeastern Africa (= Studies in African Archaeology 5). 1996. P. 277-278.

- Brink E. The incised serekh-signs of Dynasties 0-1: part 1: complete vessels. British Museum Press, 1996.

- Frankfort H. Kingship and the Gods (Chicago, 1948) / /Childe VG. 1939. P. 129.

- Trigger B. G., Kemp B. J., O'Connor D., Lloyd A. B. Ancient Egypt: a social history. Cambridge University Press, 1983.

- Heagy T. C. Who was Menes? // Archéo-Nil. 2014. V. 24. №1. P. 59-92.

- История Древнего Востока. Зарождение древнейших классовых обществ и первые очаги рабовладельческой цивилизации. М.: Наука, 1983. 534 с.

- Sethe K., Schäfer H., Borchardt L. Ein Bruchstück altägyptischer Annalen // K. Sethe. Leipziger und Berliner Akademieschriften (1902–1934). Bd. XI. Leipzig: Zentralantiquariat der Deutschen Demokratischen Republik. 1976.

- Breasted J. H. Ancient Records of Egypt: The eighteenth dynasty. University of Chicago Press, 1906. V. 2.

- Adams B., Ciałowicz K. M. Protodynastic Egypt // (No Title). 1997.

- Ridley R. T. The World's Earliest Annals: A Modern Journey. 1979.

- Goebs K. Crowns in Egyptian funerary literature. Oxford: Griffiths Institute, 2008.

- Тэрнер В. Символ и ритуал. М., 1983.

- Kemp B. J. Ancient Egypt: anatomy of a civilization. Routledge, 2018.

- Baines J. Origins of Egyptian Kingshhip // Ancient Egyptian Kingship. London, New York, Köln, 1995. P. 95-155.

- Wilkinson T. A. H. Early Dynastic Egypt. L., 1999.

- Crowfoot Payne J. Catalogue of the Predynastic Collection in the Ashmolean Museum. Oxford, 1993.

- Petrie F. W. M. Ceremonial slate palettes with reliefs // Corpus of Proto-dynastic Pottery. L., 1953.

- Friedman R., The Ceremonial Centre at Hierakonpolis locality HK29A // Aspects of early Egypt. L., 1996. P. 16-35.

- Топоров В. Н. О ритуале, введение в проблематику Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988. С. 7-60.

- Quibell J. E., Green F. W. Hierakonpolis. II. London, 1902.

- Леви-Строс К. Структурная антропология. М., 1983.

- Hendrickx S., Eyckerman M. Visual representation and state development in Egypt // Archéo-Nil. 2012. V. 22. №1. P. 23-72.

- Teeter E. (ed.). Before the pyramids: The origins of Egyptian civilization. Chicago, IL : Oriental Institute of the University of Chicago, 2011. P. 8.

- Hendrickx S. Hunting and social complexity in Predynastic Egypt // Bulletin des Séances Mededelingen der Zittingen. 2011.

- Gayubas A. Warfare and Social Change in Non-state Societies of the Predynastic Nile Valley. 2015.

- Шеркова Т. А. Иконография и атрибуты додинастических и раннединастических царей как социркультурный феномен // Бюллетень науки и практики. 2022. Т. 8. №9. С. 588-607. https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/07

- Шеркова Т. А. Рождение Ока Хора. Египет на пути к раннему государству. М., 2004.

- Rafaelle F. Dynasty 0 // Aegyptica Helvetica. 2003. V. 17. P. 99-141.

- O'Connor D. Context, function and program: understanding ceremonial slate palettes // Journal of the American Research Center in Egypt. 2002. V. 39. P. 5-25. https://doi.org/10.2307/40001148

- Шеркова Т. А. Фантастические образы в додинастическом и раннединастическом Египте // Египет и сопредельные страны. 2018. №2. С. 1-15.

- Quibell J. E. Hierakonpolis I. V. I, pl. XV. (Egypt Research Account, IV). L., 1900.

- Hendrickx S., De Meyer M., Eyckerman M. On the Origin of the Royal False Beard and its Bovine Symbolism // Aegyptus est Imago Caeli. Krakow, 2014. P. 129-143.

- Hendrickx S. The Emergence of the Egyptian State // Cambrige Worlds Prehistory. V. 1 Cambrige. 2014. P. 259-278.

- Autuori J. C. Back to the Mastaba Tombs of the first Dynasty at Saqqara. Officials or Kings? // Egyptological Essays on and Society. Napoli. 2002. P. 27-61.

- Bestock L. D. The Early Dynastic Funerary Enclosures of Abidos // Archeo-Nil. 2008. P. 43-59.