Волновые эффекты внезапного импульса и начала суббури в утреннем секторе магнитосферы 4 января 2001 г

Автор: Золотухина Н.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 15, 2010 года.

Бесплатный доступ

Выполнен сравнительный анализ УНЧ-волн, зарегистрированных после внезапного импульса (SI) и последовавшего за ним начала суббури (SO) спутниками «Cluster» на расстояниях L~4 от центра Земли. Показано, что в экваториальной утренней магнитосфере оба указанных явления активизировали колебания магнитного поля с периодами от 40 до 200 с. Обнаружено, что колебания, сопровождавшие SI и SO, имели сходный спектральный состав, но различались поляризацией. Наиболее ярко поляризационные различия проявились в области главного спектрального максимума (100-130 с), где переход от SI к SO сопровождался сменой направления вращения вектора возмущения магнитного поля и переориентацией поляризационного эллипса колебаний.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103395

IDR: 142103395 | УДК: 550.385.37

Текст научной статьи Волновые эффекты внезапного импульса и начала суббури в утреннем секторе магнитосферы 4 января 2001 г

Известно , что резкое нарушение энергетического баланса магнитосферы , происходящее во время вне запного импульса (SI) или начала суббури (SO), со провождается широкополосным всплеском геомагнит ных пульсаций , относимых к типам Pi1–Pi3 [ Пудовкин и др ., 1976; Нишида , 1980]. Следовательно , эти два различных физических процесса могут возбуждать одни и те же волновые моды , в частности альфвенов - ские колебания магнитосферы [ Троицкая , Гульельми , 1969; Allan, et al., 1997; Olson, 1999; Золотухина , 2009]. Поскольку первичные источники быстрых магнитозвуковых волн , возбуждающих , как принято считать , альфвеновские резонаторы , расположены в событиях SI и SO вблизи противолежащих ( полу денного SI и полуночного SO) меридианов , во внут ренней магнитосфере эти волны распространяются в противоположных ( антисолнечном и солнечном ) направлениях . Следует ожидать , что в каждой точке внутренней магнитосферы направление вращения вектора возмущения магнитного поля альфвенов - ских волн , возбуждаемых суббуревым взрывом , должно быть обратно тому , которое наблюдается при генерации волн неоднородностями солнечного ветра [Southwood, 1974]. Покажем это на примере УНЧ - волн , зарегистрированных тремя спутниками «Cluster» ( С 1, С 3 и С 4) 4 января 2001 г .

Условия в межпланетном пространстве и в магнитосфере Земли

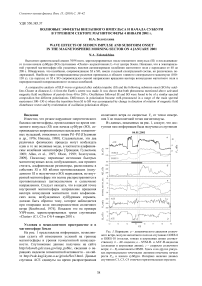

На рис. 1 представлена информация, позволяющая судить об изменениях условий на границе магнитосферы и уровня геомагнитной возмущен-ности. Спутниковые данные получены на сайте , сведения о вариациях индексов геомагнитной активности – на сайте Данные спутника АСЕ сдвинуты на время распространения солнечного ветра со скоростью Vx от точки измерения Х до подсолнечной точки магнитопаузы.

Из данных , показанных на рис . 1, следует , что дос тупная нам информация была получена со спутников

04.01.2001

ит

Рис . 1. Вариации : а – динамического давления солнеч ного ветра , модуля магнитного поля на спутниках GOES-8 и GOES-10 ( толстая , тонкая и штриховая линии соответ ственно ); б – АЕ - индекса ; в – SYM-H- и ASY-H- индексов ( сплошная и штриховая линии ); г – скорости солнечного ветра ; д – B z- компоненты ММП . Здесь и на других рисун ках вертикальными точечными линиями отмечены начало роста P sw и начало суббури . Интервал наличия данных спутников С 1, С 3, С 4 отмечен горизонтальным отрезком .

«Cluster» после резкого уменьшения давления сол нечного ветра ( P sw) от 13 нПа до 4.5 нПа . В 14:40– 15:14 UT давление солнечного ветра почти стабиль но . Первое событие , способное стимулировать усиле ние альфвеновских колебаний , произошло около 15:15 UT. Это резкое увеличение P sw от 3.8 нПа в 15:14:36 UT до 8.4 нПа в 15:17:51 UT. По времени оно с точностью до 60 c ( шаг дискретизации данных спутников GOES) совпадает с началом внезапного импульса , зарегистрированного спутником GOES-8 в околополуденном секторе как рост модуля магнитно го поля от 134.7 нПа в 15:14:30 UT до 150.6 нПа в 15:18:30 UT, и ростом SYM-H- индекса . Следова тельно , показанные на рис . 1 а , г , д зависимости да ют правильное представление о времени изменения межпланетной среды на границе магнитосферы .

Второе событие , которое могло усилить поле альф - веновских колебаний , произошло в 15:27:03 UT – че рез 13 мин после начала роста P sw и смены знака B z - компоненты межпланетного магнитного поля ( ММП ). Это взрывное начало суббури . По имею щимся у нас данным , оно проявилось в интенсифи кации полярных сияний в точке 69.94° N, 123.52° Е (23:21 MLT, L=3.95) [Frey, et al., 2004], росте A E - индекса и цуге Pi2, зарегистрированном среднеши ротной обсерваторией Монды (51.6° N, 100.8° E, L=2.1). В рассматриваемом временном интервале индекс планетарной магнитной активности K р =3.

Исходные данные и положение спутников

Для изучения волнового отклика утренней маг нитосферы на события SI и SO были использованы трехмерные ряды данных по магнитному полю ( B GSE), измеренному спутниками «Cluster», и пози ции спутников ( R GSE). Исходные данные имеют четырехсекундное временное разрешение и пред ставлены в системе координат GSE. При проведе нии анализа эти данные были преобразованы к системе координат , ориентированной по сглажен ному внешнему магнитному полю . В ней ось z на правлена вдоль вектора магнитного поля , опреде ленного по сглаженным компонентам B GSE , ось у перпендикулярна к векторам B GSE и R GSE и ориен тирована на восток , ось х перпендикулярна к осям z , y и направлена от центра Земли ( см ., например , [Kim, et al., 2002]). В магнитосфере вариации B x-, B y- и B z- компонент магнитного поля соответствуют по - лоидальной , тороидальной и компрессионной со ставляющим поля волны , на поверхности Земли в Северном полушарии – северной , восточной и на правленной к центру Земли компонентам геомаг нитного поля . Сглаженная компонента поля выделя лась из исходных рядов низкочастотным ( Т >1000 с ) фильтром , не меняющим фазу фильтруемого сигна ла [Marmet, 1979].

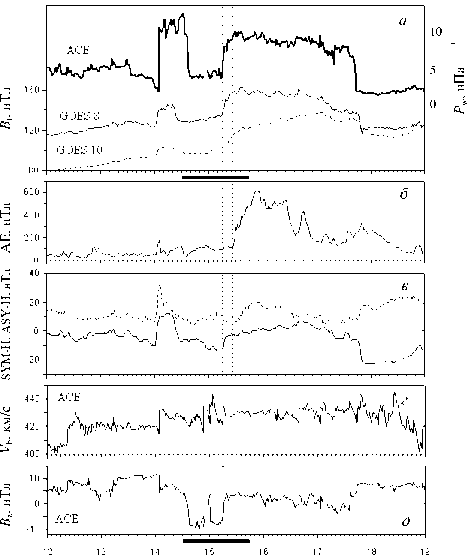

На рис. 2 для интервала наличия магнитных спутниковых данных показаны изменения параметра Мак-Ильвейна (L) и геомагнитной широты спутников, рассчитанные в дипольном приближении по углу между векторами BGSE и RGSE и геоцентрическому расстоянию до спутника [Редерер, 1972]. Эти значения L совпадают с величинами L, приведенными на сайте nasa , с точ-

Рис . 2. Изменения параметра Мак - Ильвейна ( а ), гео магнитной широты спутников ( б ) и напряженности элек трического поля утро – вечер в интервале наличия магнит ных данных спутников «Cluster» ( в ).

ностью до 0.05. Видно , что анализируемые данные получены вблизи перигея спутников . Спутники С 1, С 3 и С 4 пересекли магнитный экватор в 15:07:46 UT на L=3.9, в 15:10:14 UT на L=3.86 и в 15:12:50 UT на L=3.9 соответственно и находились во время SI и SO в секторе 03:30–04:06 MLT севернее магнитного экватора .

На нижней панели рис. 2 показана длиннопериод-ная составляющая вариаций напряженности направленного на вечер электрического поля Ed, измеренного тремя спутниками. Изменения Ed с периодами Т≥300 с выделены с помощью фильтра Марме из рядов данных, приведенных в файлах PP_EFW на сайте nasa Отчетливо видны два основных максимума, зафиксированных каждым спутником на нисходящем и восходящем участках траектории. Первый максимум Ed зарегистрирован в Южном магнитном полушарии спутниками С1 в 14:49:06 UT на L=4.13, С3 в 14:49:26 UT на L=4.16 и С3 в 14:49:50 UT на L=4.15, второй – в Северном магнитном полушарии спутниками С1, С3 в 15:21:58 UT, С4 – в 15:22:10 UT на L-оболочках 4.06, 3.98 и 3.97 соответственно.

Судя по небольшим (0÷24 с) временным задержкам, спутники «Cluster» наблюдали локальное усиление напряженности крупномасштабного поля конвекции, характерное при Kр>3 для утренней маг- нитосферы [Rowland, Wygant, 1998]. Авторы указанной работы полагают, что это результат экранировки электрического поля конвекции, происходящей вблизи внутреннего края кольцевого тока. Однако представляется более вероятным, что крупномасштабная, слабоменяющаяся компонента магнитосферного электрического поля экранируется от внутренней магнитосферы вблизи внутренней кромки плазменного слоя, совпадающей, согласно модельным расчетам, с границей плазмосферы [Ниши-да, 1980]. Это предположение косвенно подтверждается тем, что за 30 мин максимум Ed сместился в среднем на ΔL≈0.18 в сторону Земли, что соответствует тенденции смещения экваториальной границы области диффузных высыпаний частиц плазменного слоя к экватору на фазе роста суббури.

Спектрально-поляризационные характеристики волн

Спектрально - поляризационные характеристики вариаций магнитного поля , зарегистрированных спутниками «Cluster» в плоскости , перпендикуляр ной к сглаженному магнитному полю , были иссле дованы путем анализа матрицы спектральной плот ности колебаний по методике , подробно описанной в [Rankin, Kurtz, 1970]. Для выборок длительностью ΔТ по N = ΔТ /4 c +1 значениям B x и B y для каждого периода Т i = ΔТ / i ( i =1, ( N –1)/2) вычислялись следую щие параметры поляризационного эллипса колеба ний : А i – размер большой полуоси ; α i – угол между большой осью и осью х , положительный в 1 и 3 квадрантах и отрицательный во 2 и 4 квадрантах ; ε i – эллиптичность , положительная для левополяризо - ванных и отрицательная для правополяризованных колебаний . Кроме этого , для каждого Т i рассчитыва лись коэффициент когерентности ( КК ) и степень поляризации ( СП ) колебаний .

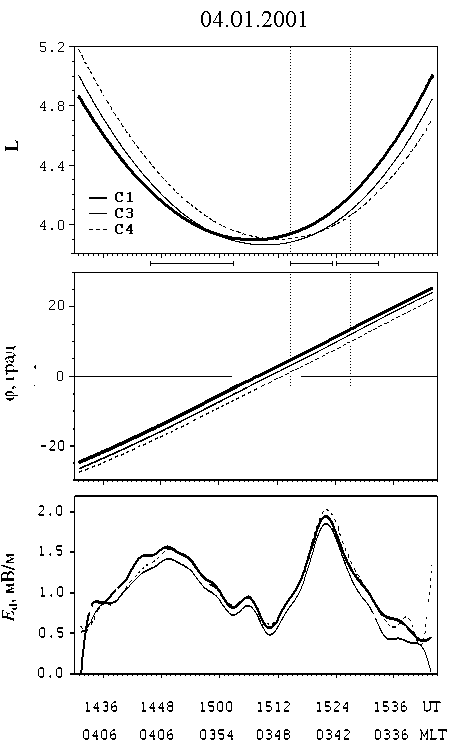

На рис . 3 показаны построенные по значениям А i спектры большой оси поляризационного эллипса ко лебаний ( будем для краткости называть их А - спектры ), зарегистрированных спутниками в трех временных интервалах , отмеченных на рис . 2 горизонтальными отрезками . Это 14:45:54–15:03:14, 15:14:38–15:23:18 и 15:23:58–15:32:38 UT. Второй и третий интервалы длительностью 520 с каждый включают в себя соот ветственно события SI и SO. Первый , в два раза больший , интервал ( ΔТ =1040 с ) выбран нами для сравнения . Он содержит измерения , полученные спутниками «Cluster» в том же диапазоне L - оболочек , в котором были зарегистрированы волновые собы тия , сопровождавшие внезапный импульс и начало суббури , а именно на 3.88 ≤ L ≤ 4.4.

Сопоставление спектров показывает , что внезап ный импульс и внезапное начало суббури сопрово ждаются усилением колебаний в нескольких поло сах периодов , что характерно для геомагнитных пульсаций , относимых к типу Pi2 [ Пудовкин и др ., 1976]. Рост значений А наиболее значителен на пе риодах 104–130 с . В спектрах , построенных по вы боркам с ΔТ =520 с , этот диапазон периодов соответ ствует значениям i =4, 5, а в спектрах с ΔТ =1040 с – значениям i =8–10. В этом же диапазоне периодов находится единственный хорошо различимый на фоне

Рис . 3. Спектры колебаний , зарегистрированных тремя спутниками и обсерваторией Монды до событий SI/S О , во время SI и S О ( серая , тонкая и толстая черные линии соответственно ). Стрелками отмечены максимумы спектров , вычисленных методом максимальной энтро пии для В х - компоненты магнитного поля .

шумов максимум спектров , вычисленных методом максимальной энтропии по выборкам В x и Ву .

Характеристики колебаний , зарегистрированных перед SI, сопровождавших внезапный импульс SI и начало суббури SO, даны в таблице . Для каждого события и каждого спутника указаны значения , со ответствующие максимуму амплитудного спектра , вычисленного по матрице спектральной плотности [Rankin, Kurtz, 1970]. Видно , что до внезапного им пульса все спутники зарегистрировали правополяри зованные колебания c T =115.5–130 c, большая ось по ляризационного эллипса которых лежит в 1 и 3 квад рантах . После SI большая ось поляризационного эл липса колебаний увеличилась , а угол ее наклона и эл липтичность уменьшились , но не изменили знаков . Колебания по - прежнему являются правополяризован ными ( ε <0) и большая ось поляризационного эллипса

|

Спутник / интервал |

Т , с |

КК |

СП |

А , нТл |

α , град |

ε |

|

С 1/ перед SI |

115.5 |

1 |

1 |

0.04 |

57 |

–0.76 |

|

С 1/SI |

104 |

1 |

1 |

0.15 |

15 |

–0.49 |

|

C1/SO |

104/130 |

0.96 |

0.96 |

0.41 |

–36 |

0.66 |

|

С 3/ перед SI |

130 |

0.73 |

0.75 |

0.05 |

82 |

–0.68 |

|

C3/SI |

104 |

1 |

1 |

0.15 |

19 |

–0.40 |

|

C3/SO |

104/130 |

0.97 |

0.97 |

0.43 |

–33 |

0.59 |

|

С 4/ перед SI |

115.5 |

0.85 |

0.85 |

0.05 |

35 |

–0.57 |

|

C4/SI |

104/130 |

1/0.60 |

1/0.71 |

0.11/0.12 |

21/17 |

–0.34/–0.30 |

|

C4/SO |

104/130 |

0.97 |

0.97 |

0.40 |

–28 |

0.60 |

находится в 1 и 3 квадрантах ( α >0). Период ампли тудного максимума колебаний тоже не изменился , так как максимальные различия между значениями Т , приведенными в таблице для первого и второго интервалов , равны шагу дискретизации спектра . В отличие от них , колебания с Т =104–130 с , сопрово ждающие внезапное начало суббури , левополяризо - ванные ( ε >0), а большая ось их эллипса поляризации лежит во 2 и 4 квадрантах ( α <0). Размер большой оси поляризационного эллипса колебаний почти на порядок больше , чем во временном интервале , предшествующем событиям SI, SO.

Таким образом , значения параметров поляриза ционного эллипса колебаний показывают , что вне запный импульс и внезапное начало суббури сопро вождались усилением колебаний c T =115.5–130 c, существовавших ранее на тех же L- оболочках и за регистрированных спутниками до событий SI, S О . Сжатие магнитосферы не вызвало радикальных из менений в поляризации колебаний . В отличие от него , внезапное начало суббури сопровождалось сменой направления вращения вектора магнитного поля и изменением ориентации поляризационного эллипса этих возмущений .

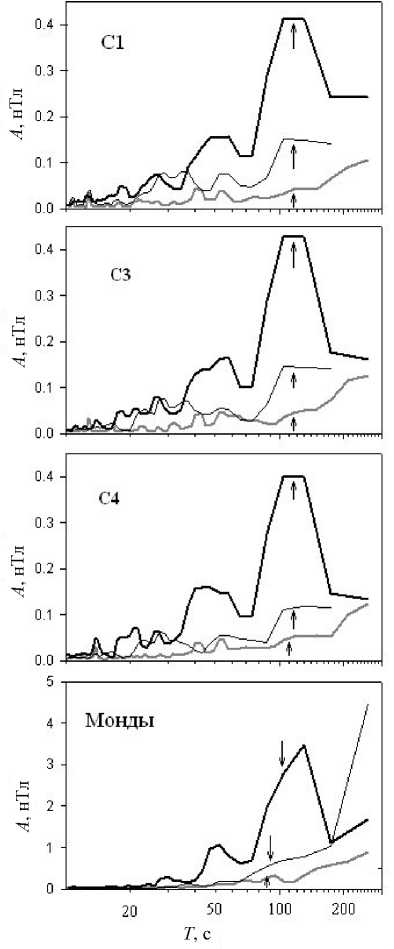

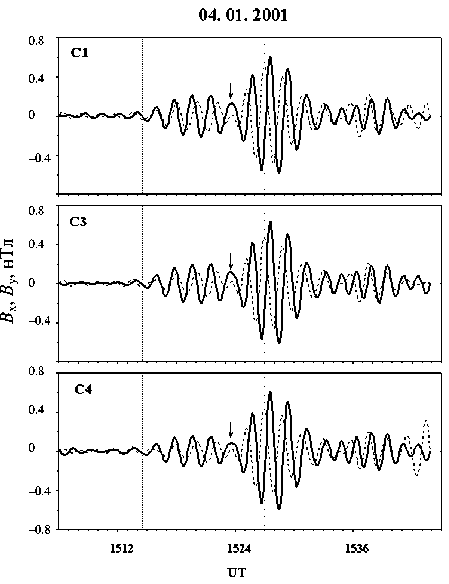

Различие в знаке эллиптичности колебаний , по казанное для максимума амплитудного спектра УНЧ - волн , сопровождавших события SI и SO, отчет ливо видно также в вариациях В х ( t ) и В y ( t ) с периода ми 80–150 с , выделенных из исходных данных фильтром Марме . Они показаны на рис . 4. Видно , что амплитуда колебаний увеличивается после внезап ного импульса . В интервале 15:16–15:23 UT экстре мумы Вх опережают экстремумы Ву и волны явля ются правополяризованными . Около 15:23:30 UT на всех графиках наблюдается отмеченный на рисунке стрелкой сбой фаз , после которого экстремумы В х запаздывают относительно экстремумов В у и волны становятся левополяризованными .

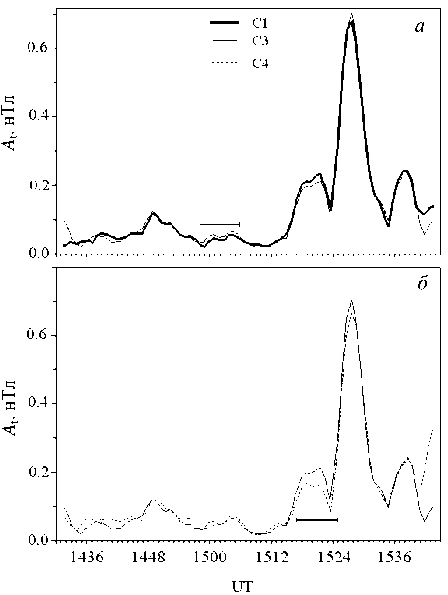

Отметим еще одну особенность волн , зарегистри рованных в области главного максимума амплитудно го спектра . На рис . 5, а показаны временные измене ния огибающей колебаний ( A t =( B x 2+ B y 2)1/2) с периода ми 80–150 с . На верхней панели горизонтальным от резком отмечен интервал , в котором спутники С 1 и С 3 находились на близких L- оболочках (C1 на L=3.89÷3.95 и С 3 на L=3.87÷3.96) в Южном полуша рии . Отметим , что спутник С 3 был расположен на ~1.8° дальше от экватора , чем спутник С 1 ( см . рис . 2) и значения А t на этом спутнике были в ~1.2 раза больше , чем на С 1. Такое же соотношение между величинами

Рис . 4 . Вариации поперечных В х ( сплошная линия ) и В у ( пунктирная линия ) составляющих магнитного поля , зарегистрированные тремя спутниками «Cluster» в диапа зоне 80–150 с .

огибающих наблюдается в интервале , отмеченном горизонтальным отрезком на нижней панели рис . 5: значения A t на спутнике С 3 в ~1.2 раза больше , чем на спутнике С 4. В этом случае спутники С 3 и С 4 находились в Северном полушарии на L=3.92÷3.99 и L=3.92÷3.98 соответственно , а магнитная широта С 3 была на 2° больше широты С 4. Таким образом , на близких L- оболочках амплитуда колебаний уве личивалась с широтой .

Обсуждение

Анализ временных изменений трех компонент полного сигнала и зависимостей В х ( t ), В у ( t ) и В z ( t ), вы деленных из него путем полосовой фильтрации , по казывает , что первое усиление колебаний совпадает по времени с указанным выше моментом SI во всем рассматриваемом диапазоне периодов . В отличие от него , временные соотношения между моментом SO и ростом амплитуды колебаний на периодах больших и меньших 40 с различны . Так , например , на рис . 4 отчетливо видно , что отмеченный стрелкой сбой фаз и

Рис . 5 . Вариации огибающей УНЧ - волн , зарегистри рованных спутниками для периодов 80–150 с в плоскости , перпендикулярной внешнему магнитному полю .

начало второго усиления колебаний с периодами 80– 150 с зафиксированы тремя спутниками на 3 и 2 мин раньше внезапного начала суббури , определенного в работе [Frey, et al., 2004] по сияниям , но максимум амплитуды колебаний примерно совпадает с ним . Та кие же временные соотношения получены для колеба ний с периодами 40–70 с . В отличии от этого усиление колебаний с периодами T ≤ 40 с совпадает с началом суббури с точностью до минуты .

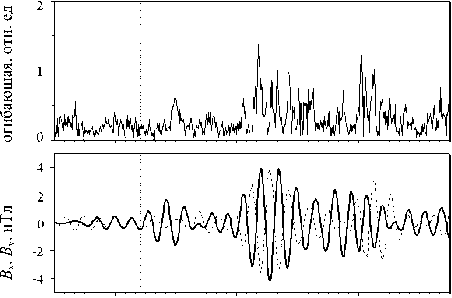

Возникает вопрос , являются ли сопровождающие событие SO квазипериодические возмущения маг нитного поля спектральными составляющими гео магнитных пульсаций , относимых к типу Pi2, кото рые , как принято считать , являются надежным ин дикатором начала суббури ? Для ответа на этот во прос рассмотрим спектры геомагнитных пульсаций , зарегистрированных в предполуночном секторе (22:00–23:00 MLT ) среднеширотной обсерваторией Монды . Они построены по данным индукционного магнитометра с учетом чувствительности и показа ны на нижней панели рис . 3. Видно , что спектры колебаний , наблюдавшихся на Земле и в космосе на периодах 25–170 с во временном интервале , вклю чающем начало суббури , подобны . Судя по пока занным на рис . 6 изменениям огибающей , вычислен ной по горизонтальным компонентам наземного сиг нала и вариациям амплитуды колебаний в полосе периодов 80–150 с , усиление колебаний с Т >40 c за фиксировано наземной обсерваторией , так же как и спутниками , на 2–3 мин раньше , чем указанное в [Frey, et al., 2004] начало суббури .

В момент SO обсерватория Монды находилась всего лишь на 23° западнее меридиана зарождения суббури , т . е . в долготном секторе , где , как принято

1512 1524 1536

UT

Рис . 6. Построенные по данным обсерватории Монды вариации огибающей сигнала в горизонтальной плоскости ( вверху ) и амплитуды колебаний в полосе периодов 80– 150 с ( внизу ).

считать , начало цуга Pi2 надежно определяет начало взрывной фазы суббури ( см ., например , [Iyemori, Rao, 1996]). Следовательно , всплеск колебаний , за регистрированный на Земле в 15:24–15:32 UT, может быть определен как цуг Pi2, а УНЧ - волны , зарегист рированные на периодах 104–130 с в космосе , – как спектральная составляющая этого цуга , являющаяся резонансными альфвеновскими колебаниями . Что же касается таймирования начала суббури по цугу Pi2, то оно , по - видимому , должно проводиться только по высокочастотной части всплеска , а имен но по колебаниям с T <40 c. Этот же вывод следует из данных работы [Erickson, et al., 2000], в которой показано , что зарождающиеся в плазменном слое хвоста магнитосферы триггерные колебания в диа пазоне 60–90 с часто предшествуют взрывной фазе суббури , что фактически делает невозможным на дежное таймирование суббуревого взрыва по началу длиннопериодной составляющей цуга Pi2.

Заключение

Анализ спектрально - поляризационных характе ристик УНЧ - волн , зарегистрированных 4 января 2001 г . в утренней магнитосфере на L~4 спутниками «Cluster» во время внезапного импульса (SI) и последовавшего за ним через 13 мин начала суббури (SO), показывает следующее :

-

1. Указанные импульсные процессы стиму лировали усиление УНЧ - волн в нескольких частотных диапазонах . При этом спектральный состав колебаний , сопровождавших события SI и SO, был идентичным .

-

2. Амплитуда наиболее мощной спектральной составляющей широкополосного сигнала увели чивалась с ростом геомагнитной широты , а ее поляризация изменилась между событиями SI и SO на противоположную .

-

3. На среднеширотной наземной станции эта спектральная составляющая была зарегистрирована как один из спектральных максимумов цуга Pi2.

В рамках известных моделей генерации альфвеновских колебаний полученные результаты могут быть объяснены следующим образом. Внешние (SI) и внутренние (SO) импульсные источники усиливают нечетную моду альфвеновских колебаний одной и той же резонансной оболочки, при этом поляризация волн определяется положением источника. Во время внезапного импульса источник поверхностных волн, активизирующих альфвеновские колебания, расположен на дневной магнитопаузе и в утренний сектор проникают поверхностные МГД-волны, распространяющиеся на запад. Во время начала суббури импульсный источник возмущения находится в хвосте магнитосферы и альфвеновские колебания усиливаются МГД-волнами, распространяющимися в восточном направлении [Kepko, Kivelson, 1999]. Смена направления распространения первичных волн сжатия, вызванная появлением суббуревого источника, приводит к изменению направления вращения вектора возмущения магнитного поля и ориентации поляризационного эллипса альфвеновских волн, зарегистрированных, судя по поляризации, вне резонирующей магнитной оболочки.

Автор выражает благодарность сотрудникам ИСЗФ, обеспечивающим работу обсерватории Монды, руководителям проектов «Cluster», GOES и ACE за предоставление доступа к их данным на сайте , а также профессору К-Х. Глассмейеру (K.-H. Glassmeier) за координатные и магнитные данные спутников «Clus-ter». Работа была поддержана грантом РФФИ 07-05-00185-а.