Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гунно-сарматского времени

Автор: Тур С.С., Матренин С.С., Соенов В.И.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 4 т.46, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье на основе изучения краниальных травм, сопутствующих смерти, анализируется вооруженное насилие у скотоводов гунно-сарматского времени (II в. до н.э. - V в. н.э.) на территории Горного Алтая, которая входила в сферу военно-политического влияния центрально-азиатских кочевых империй хунну, сяньби и жужаней. Исследованы 470 черепов из 20 могильников булан-кобинской культуры. Регистрировались повреждения, нанесенные оружием с острым лезвием, вдавленные и дырчатые переломы. В качестве дополнительных свидетельств принимались во внимание боевые травмы костей посткраниального скелета (наконечники стрел, застрявшие в костях, рубленые раны), случаи возможного скальпирования, отсечения головы и конечностей. Установлено, что частота травм черепа, сопутствующих смерти, составляет у мужчин 13,3 %, женщин 6,4, у детей и подростков 4,8 %. В локальных группах этот показатель существенно варьирует. Основной причиной получения смертельных травм у скотоводов Горного Алтая в хунно-раннесяньбийский период (II в. до н.э. - начало III в. н.э.) являлись, судя по всему, межличностные и местные межгрупповые конфликты. Во второй половине III- Vв. н.э. в связи с развалом империи сяньби и обострением междоусобной борьбы за власть носители булан-кобинской культуры были вовлечены также в вооруженные конфликты с культурно/этнически чужеродными группами.

Травмы черепа, вооруженное насилие, скотоводы, гунно-сарматский период, булан-кобинская культура, горный алтай

Короткий адрес: https://sciup.org/145145900

IDR: 145145900 | УДК: 572 | DOI: 10.17746/1563-0102.2018.46.4.132-139

Текст научной статьи Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гунно-сарматского времени

Во II в. до н.э. – V в. н.э. территория Горного Алтая входила в сферу военно-политического влияния воинственных центрально-азиатских кочевых империй хунну (II в. до н.э. – I в. н.э.), сяньби (II–III вв. н.э.) и жужаней (вторая половина IV – V в. н.э.). Смена господствующих империй оказывала существенное воздействие на этнокультурные и социально-экономические процессы в этом регионе.

Археологические памятники Центрального, Восточного и Юго-Восточного Алтая хунно-сяньбийско-жужанского времени, которое более широко принято называть гунно-сарматским, относятся к булан-кобин-ской культуре. Многочисленные предметы вооружения в составе погребального инвентаря и кенотафы в булан-кобинских могильниках позволяют предполагать, что в жизни местного населения в данный период заметную роль играли военные конфликты [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2013; Тишкин, Матренин, 2012; Соенов, Константинов, Трифанова, 2015а, б; и др.], однако какие-либо доказательства этого отсутствуют. Одним из наиболее важных источников для изучения вооруженного насилия в древних обществах являются травматические повреждения костей скелета. Цель настоящей работы – исследовать на основе скелетной выборки из погребений булан-кобинской культуры травмы, сопутствующие смерти.

Материалы и методы

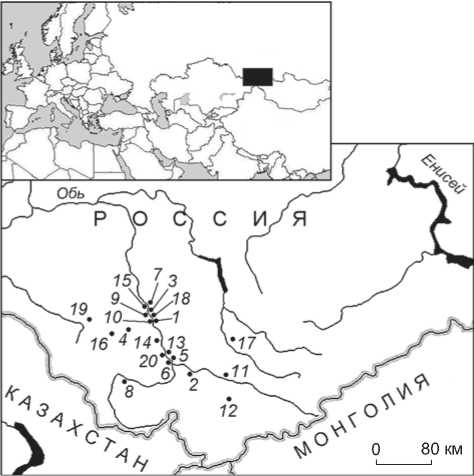

Основу данного исследования составили 470 черепов из 20 могильников булан-кобинской культуры, расположенных преимущественно в Центральном Алтае (табл. 1, рис. 1). Для анализа хронологической динамики травматизма материалы были по возможности разделены на два периода – хунно-раннесяньбий-ский (II в. до н.э. – начало III в. н.э.) и позднесянь-бийско-жужанский (вторая половина III – V в. н.э.). Пол и возраст индивидов определялись стандартными остеологическими методами [Standards..., 1994]. Использовались следующие возрастные градации: дети (до 12 лет), подро стки (12–16 лет), взрослые (молодые – 17–35 лет, зрелые – 35–50, старые – больше 50 лет).

При анализе травм применялись критерии, описанные в палеопатологической литературе [Berryman, Haun, 1996; Lovell, 1997; и др.]. Диагностировались травмы прижизненные (antemortem) и сопутствующие смерти (perimortem). К последним относятся повреждения, возникшие непосредственно перед смертью или вскоре после нее. Их не всегда можно различить, поскольку кость после смерти иногда до двух месяцев сохраняет свою пластичность [Sauer, 1998], однако в некоторых случаях несовместимость травмы черепа с жизнью бывает очевидна. Анализировались три основные категории травматических повреждений – от оружия (орудия) с острым лезвием (рубленые и резаные раны, насечки), вдавленные и дырчатые переломы. Их отсутствие регистрировалось в том случае, если сохранилось не менее 75 % лицевой части и свода черепа. Однако при наличии только правой или левой половины черепа хорошей сохранности, число наблюдений отмечалось как 0,5 [Walker, 1997, p. 149]. Суммарное количество наблюдений составляет 357. Достоверность различий по частоте краниальных травм оценивалась на основе двустороннего точного критерия Фишера на уровне р < 0,05.

В качестве дополнительных свидетельств вооруженного насилия учитывались также боевые травмы ко стей туловища и конечностей. Для анализа посткраниальных повреждений использовались скелетные материалы из семи могильников булан-кобинской культуры и данные архивной документации археологических раскопок.

Травмы, сопутствующие смерти, в скелетных выборках булан-кобинской культуры

Демографиче ская структура суммарной выборки булан-кобинской культуры существенно деформирована: мужчин почти в 2 раза больше, чем женщин ( р = 0,000), хотя на локальном уровне резкая половая диспропорция прослеживается только в могильниках Степушка-1, -2 (4,7 : 1,0) и Бош-Туу-1 (3,1 : 1,0), в остальных соотношение полов достоверно не отличается от естественного. Различия по этому показателю статистически значимы между

Таблица 1 . Краниологические материалы, использованные при изучении травм

|

№ п/п |

Название могильника (и усл. обозн.) |

Период |

Мужчины |

Женщины |

Дети |

Подростки |

Всего |

|

|

1 |

Айрыдаш-1 |

( А1 ) |

II |

35 |

32 |

26 |

10 |

103 |

|

2 |

Белый Бом-2 |

( ББ2 ) |

II |

10 |

10 |

5 |

2 |

27 |

|

3 |

Бийке |

( Би ) |

I/II |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

4 |

Боочи |

( Бо ) |

I/II |

3 |

1 |

0 |

0 |

4 |

|

5 |

Бош-Туу-1 * |

( БТ1 ) |

I |

34 |

11 |

2 |

3 |

50 |

|

6 |

Булан-Кобы-4 * |

( БК4 ) |

II |

21 |

13 |

14 |

2 |

50 |

|

7 |

Верх-Еланда-2 |

( ВЕ2 ) |

I/II |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

8 |

Верх-Уймон * |

( ВУ ) |

II |

7 |

5 |

5 |

2 |

19 |

|

9 |

Дялян |

( Дял ) |

II |

4 |

1 |

0 |

1 |

6 |

|

10 |

Карбан-1 |

( Кар1 ) |

I |

7 |

3 |

0 |

1 |

11 |

|

11 |

Курайка * |

( Кур ) |

II |

9 |

5 |

7 |

1 |

22 |

|

12 |

Кызыл-Джар-1 |

( КД1 ) |

I/II |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

13 |

Сальдяр 2 |

( Сал2 ) |

I/II |

2 |

0 |

2 |

2 |

6 |

|

14 |

Степушка-1, -2 * |

( Ст1, 2) |

II |

28 |

6 |

11 |

5 |

50 |

|

15 |

Тыткескень 6 |

( Тыт6 ) |

I |

1 |

0 |

0 |

0 |

1 |

|

16 |

Улита |

( Ул ) |

II |

15 |

8 |

4 |

2 |

29 |

|

17 |

Усть-Балыктыюль |

( УБ ) |

II |

1 |

1 |

2 |

0 |

4 |

|

18 |

Усть-Эдиган * |

( УЭ ) |

I |

22 |

20 |

16 |

3 |

61 |

|

19 |

Ябоган-3 |

( ЯбЗ ) |

I/II |

4 |

1 |

0 |

0 |

5 |

|

20 |

Яломан-2, зап. группа * |

( Ял2З ) |

I |

5 |

1 |

6 |

1 |

13 |

|

То же, центр. группа |

( Ял2Ц ) |

II |

4 |

0 |

2 |

0 |

6 |

|

|

Всего |

I–II |

215 |

118 |

102 |

35 |

470 |

||

Примечания. Период I охватывает II в. до н.э. - начало III в. н.э.; период II - вторую половину III - V в. н.э; звездочкой отмечены могильники, из которых были исследованы также кости посткраниального скелета.

Рис. 1. Расположение могильников булан-кобинской культуры.

1-20 - см. табл. 1.

группами Степушка-1, -2 и Усть-Эдиган ( р = 0,008), Степушка-1, -2 и Айрыдаш-1 (р = 0,004), Бош-Туу-1 и Усть-Эдиган ( р = 0,028), Бош-Туу-1 и Айрыдаш-1 ( р = 0,017). Детей, умерших до 1,5 лет, в булан-ко-бинских погребениях практически нет, очевидно, их хоронили отдельно; в могильнике Бош-Туу-1, по-видимому, отсутствовала также и часть детей более старшего возраста.

Травмы черепа, сопутствующие смерти . В суммарной выборке булан-кобинской культуры, включающей взрослых и детей, частота таких травм составляет 9,5 % (табл. 2). Наиболее часто они встречаются в могильниках Степушка-1, -2, Айрыдаш-1 и Верх-Уймон, наиболее редко - в Бош-Туу-1 и Булан-Кобы-4. Различия в уровне травматизма статистически значимы в суммарных выборках Степушка-1, -2 и Бош-Туу-1 (р = 0,007), Степушка-1, -2 и Булан-Кобы - 4 (р = 0,020), Айрыдаш-1 и Бош-Туу-1 (р = 0,017). Частота краниальных травм у мужчин в 2 раза выше, чем у женщин (13,3 против 6,4 %, р = 0,103).

В общей сложности на 34 черепах (24 мужчин, 5 женщин, 1 подростка и 4 детей в возрасте 2,5-

Таблица 2. Травмы черепа, сопутствующие смерти, в выборках булан-кобинской культуры, %

|

Могильник |

Мужчины |

Женщины |

Дети |

Подростки |

Суммарно |

|

Айрыдаш-1 |

22,6 (31) |

9,1 (22) |

16,7(18) |

0,0 (7) |

15,4 (78) |

|

Белый Бом-2 |

10,0 (10) |

12,5 (8) |

0,0 (4) |

0,0 (2) |

8,3 (24) |

|

Бийке |

0 (1) |

0 (1) |

|||

|

Боочи |

33,3 (3) |

33,3 (3) |

|||

|

Бош-Туу-1 |

3,1 (32) |

0,0 (11) |

0,0 (2) |

0,0 (3) |

2,1 (48) |

|

Булан-Кобы-4 |

0,0 (16) |

9,1 (11) |

0,0 (13) |

2,5 (40) |

|

|

Верх-Еланда-2 |

0 (1) |

0 (1) |

|||

|

Верх-Уймон |

33,3 (6) |

0,0 (4) |

0,0 (3) |

15,4 (13) |

|

|

Дялян |

0,0 (3) |

0 (1) |

0 (1) |

0,0 (5) |

|

|

Карбан-1 |

16,7 (6) |

0,0 (3) |

0 (1) |

10,0 (10) |

|

|

Курайка |

33,3 (6) |

0,0 (5) |

0,0 (8) |

10,5 (19) |

|

|

Кызыл-Джар-1 |

0 (1) |

0 (1) |

|||

|

Сальдяр-2 |

0,0 (2) |

0,0 (2) |

0 (1) |

0,0 (5) |

|

|

Степушка-1, -2 |

23,1 (26) |

0,0 (4) |

33,3 (3) |

21,2 (33) |

|

|

Тыткескень-6 |

0 (1) |

0 (1) |

|||

|

Улита |

8,3 (12) |

0,0 (7) |

0,0 (2) |

4,8 (21) |

|

|

Усть-Балыктыюль |

0 (1) |

0 (1) |

0,0 (2) |

0,0 (4) |

|

|

Усть-Эдиган |

15,4 (13) |

14,3 (14) |

0,0 (7) |

0 (1) |

11,4 (35) |

|

Ябоган-3 |

0,0 (4) |

0 (1) |

0,0 (5) |

||

|

Яломан-2, зап. группа |

0,0 (3) |

0,0 (2) |

0 (1) |

0,0 (6) |

|

|

Яломан-2, центр. группа |

0,0 (2) |

0,0 (2) |

0,0 (4) |

||

|

Период I |

7,3 (55) |

6,7 (30) |

0,0 (10) |

0,0 (5) |

6,0 (100) |

|

Период II |

16,8 (113) |

6,3 (63) |

5,8 (52) |

7,7 (13) |

11,2 (241) |

|

Всего |

13,3 (180) |

6,4 (94) |

4,7 (64) |

5,3 (19) |

9,5 (357) |

Примечания . В скобках указано число наблюдений; периоды I, II – см. примеч. к табл. 1.

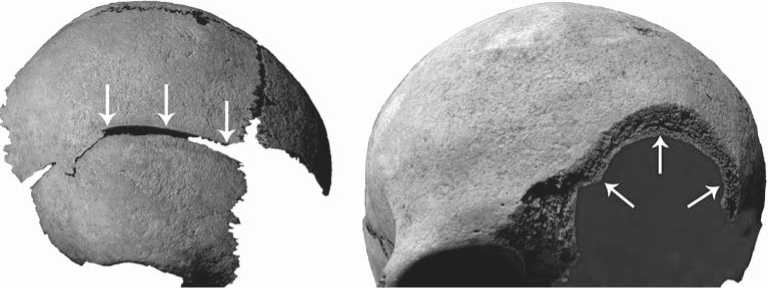

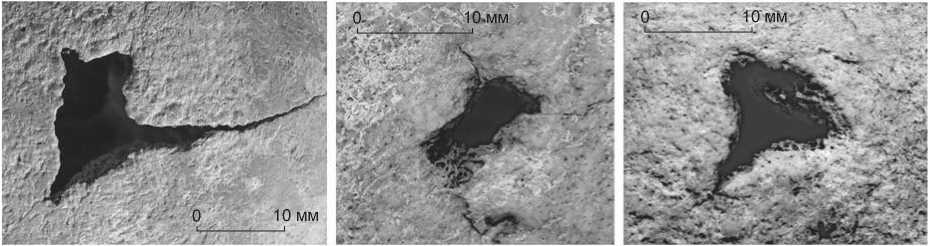

5,5 лет) отмечены 43 травмы без следов заживления, в т.ч. 18 рубленых и 5 резаных ран, 17 дырчатых и 3 вдавленных перелома. Очевидно, глубокие рубленые раны (рис. 2), нанесенные сильным ударом меча, являлись непосредственной причиной смерти. Большинство дырчатых переломов имели небольшие размеры и возникли, по-видимому, от удара наконечником стрелы, поперечное сечение которого в некоторых случаях отчетливо отражается в форме отверстия (рис. 3); более крупные (ББ2/2–9, Ст1/6, Ст2/39, УЭ/28) могли образоваться вследствие ударного воздействия копья, кинжала, чекана. Поверхностные резаные раны (Ст1/1) и небольшие вдавленные переломы (А1/168–1, Ст1/15–1) также, вероятно, имели боевое происхождение. В одном из отмеченных случаев (А1/168) небольшой вдавленный перелом сочетался со смертельной рубленой раной на черепе, в другом (Ст1/1) поверхностная резаная рана свода черепа сопровождалась присмертным повреждением верхнего эпифиза левой большой берцовой кости, в которой застрял наконечник стрелы. На шести мужских черепах зафиксировано от двух до четырех травм без следов заживления, нанесенных оружием одного вида (мечом) или разного (резаная/рубленая рана и дырчатый перелом, рубленая рана и вдавленный перелом).

Декапитация, отсечение конечностей, скальпирование, наконечники стрел, застрявшие в костях посткраниального скелета. В трех непотревоженных мужских погребениях могильников Айрыдаш-1 и Сте-пушка-1 ( А1/30, 59, Ст1/5 ) отсутствовали черепа, очевидно, вследствие декапитации. В Степушке-1 у двух мужских скелетов ( Ст1/7, 15–1 ) не было костей кисти и предплечья правой руки, которые, по-видимому, были отсечены, еще в одном захоронении ( Ст1/1 ) кости кисти правой руки, сохранявшие анатомический порядок, лежали отдельно. Двое из троих мужчин с отсеченной правой рукой были ранены стрелой – у одного ( Ст1/15–1 ) наконечник застрял в глазнице, у другого ( Ст1/1 ) в верхнем эпифизе левой большой берцовой кости. Помимо этого, наконечники стрел, застрявшие в костях посткраниального скелета, обна-

АБ

Рис. 2. Примеры глубоких рубленых ран черепа в выборке из могильника Айрыдаш-1.

А – на правой теменной кости ребенка 5–6 лет (A1/97–2) ; Б – на левой стороне лобной кости молодой женщины (А1/175) .

АБВ

Рис. 3. Примеры дырчатых переломов черепа от удара наконечником стрелы в выборке из могильника Айрыдаш-1. А – в задней половине левой теменной кости молодой женщины (А1/55) ; Б – в лямбдатической части сагиттального шва черепа молодого мужчины ( А1 / 126 ); В – в задней половине левой теменной кости молодого мужчины (A1/166) .

ружены еще в двух мужских погребениях – в Степуш-ке-2 ( Ст2/27 – в грудине) и Карбане-1 ( Ка1/11 – между грудными позвонками). Таким образом, все случаи предполагаемой декапитации и отсечения конечностей, а также наконечники стрел, застрявшие в костях посткраниального скелета, отмечены в могильниках, для которых характерна повышенная частота смертельных травм черепа.

Мелкие параллельные надрезы на лобной кости мужского черепа из Боочи ( Бо/15–1) и чешуе левой височной кости женского черепа из Белого Бома-2 ( ББ2/10–1) , а также обрезанная наружная компакта лобной и прилегающих частей теменных костей мужского черепа из Верх-Уймона ( ВУ/20) с четырьмя рублеными ранами могут быть связаны со скальпированием или другими ритуальными действиями с головой жертвы.

Со второй половины III в. н.э. отмечается тенденция к усилению вооруженного насилия – частота краниальных травм, сопутствующих смерти, у мужчин увеличивается с 7,3 до 16,8 % ( p = 0,101), появляются смертельные травмы у детей и подростков, а также признаки ритуальных манипуляций с телами убитых.

Обсуждение результатов

Половая диспропорция в пользу мужчин, отмеченная в суммарной и некоторых локальных выборках булан-кобинской культуры, характерна также для демографической структуры ряда других могильников евразийских скотоводов раннего железного века [Алексеев, Гохман, 1970, с. 247–248; Бородовский, Воронин, Шпакова, 1996; Медникова, 2000, с. 72; Ражев, 2009, с. 49; Балабанова, 2015, с. 117]. Она может быть обусловлена традиционным предпочтением детей мужского пола, миграциями, военными действиями или дифференцированной погребальной практикой для разных социальных групп населения. В могильниках пазырыкской культуры скифского времени, непосредственно предшествовавшей бу-лан-кобинской на территории Горного Алтая, соотношение полов не отличалось от естественного [Тур, 2003, с. 137; Чикишева, 2012, с. 138; Бородовский, Тур, 2015, с. 132].

Универсальной тенденцией, которая обнаруживается на разных территориях и в различные эпохи, в т.ч. и в булан-кобинской выборке, является более высокий уровень травматизма среди мужчин [Knüsel, Smith, 2014]. Частота смертельных ранений у мужчин (13,3 %) соответствует значительной степени «милитаризации» населения Горного Алтая гунно-сарматского времени. Оружие присутствовало почти во всех мужских и даже в некоторых детских захоронениях. Боевой арсенал «булан-кобинцев» включал сложносоставные луки с различными модификациями стрел, копья, мечи, кинжалы, боевые ножи, а также защитный доспех. Разница качественного и количественного состава боевых средств в мужских погребениях, по-видимому, отражала определенную иерархию среди воинов [Горбунов, 2006, с. 89–90].

Смертельные травмы встречаются также в женской выборке (6,4 %). Известны этнографические примеры того, что женщины иногда участвовали в вооруженных набегах [Adams, 1983, p. 200–202]. Античные источники сообщают о воинственных амазонках у скифов и савроматов [Котина, 2012, с. 7–9]. В археологическом контексте о военных занятиях женщин может свидетельствовать оружие в составе их погребального инвентаря, особенно в сочетании с боевыми травмами костей скелета [Guliaev, 2003]. В женских погребениях булан-кобинской культуры Центрального Алтая иногда встречаются отдельные предметы вооружения, в частности наконечник стрелы ( БК4/5–11, ББ2/10–1 ) или пара панцирных пластин ( Ял2З/57, 61 ), однако интерпретировать их можно по-разному [Соенов, Константинов, Трифанова, 2015а, с. 21–22]. Связь между такими находками и боевыми травмами на женских черепах не прослеживается. Хотя нельзя исключить, что при каких-то обстоятельствах некоторым женщинам приходилось браться за оружие в целях защиты, нет оснований предполагать их участие и в наступательных боевых действиях*.

Частота краниальных травм, сопутствующих смерти, в локальных выборках булан-кобинской культуры достоверно варьирует. В материалах второй половины III – V в. н.э. этот показатель у мужчин увеличивается вдвое, и хотя хронологические различия по нему не достигают статистически значимого уровня, реальность усиления военной активности в позд-несяньбийско-жужанский период подтверждается участившимися случаями боевых травм посткраниального скелета. Кроме того, появляются смертельные повреждения черепа у детей и подростков, а также признаки ритуальных манипуляций с телами убитых мужчин, которые не встречались в предшествующий, хунно-раннесяньбийский, период.

Анализ этнографических и исторических источников показывает, что система социального контроля и принуждения в традиционных обществах основывалась на принципах кровной мести и групповой ответственности, однако форма вооруженного противоборства во многом зависела от «социальной дистанции» между группами, которая определялась характером их взаимосвязей. В группах, объединяемых культурной близостью, представлениями об общем происхождении, родственными или брачными связями, торговыми или обменными отношениями, обычно возникали механизмы мирного разрешения конфликтов, в той или иной мере позволявшие ограничивать частоту, длительность, масштабы и жестокость вооруженных столкновений, минимизировать людские и материальные потери. Наоборот, отсутствие социальных связей между участниками конфликтов создавало возможности для проявлений бесчеловечного отношения к врагам, включая убийство мирного населения, пленение молодых женщин, ритуальные манипуляции с телами жертв, уничтожение имущества и запасов продовольствия [Першиц, 1994, с. 166–169; Solometo, 2006, p. 27–37]. Исходя из этого, можно заключить, что в хунно-раннесяньбийский период (II в. до н.э. – начало III в. н.э.) основной причиной получения смертельных травм у носителей булан-кобинской культуры были межличностные и местные межгрупповые конфликты. Вооруженные столкновения в скотоводческих обществах возникали обычно из-за убийств и причинения увечий, в т.ч. неумышленных, преступлений на сексуальной почве, нарушения брачных правил, грабежей [Першиц, 1994, с. 166–169]. В условиях повышенной плотности населения, недостатка или нестабильности природных ресурсов, интенсив- в 6 из 18 случаев (33,3 %) нумерация погребений и половозрастная принадлежность умерших в архивных материалах А.Р. Кима и в указанной публикации совпадают, что совершенно обесценивает выводы авторов о женщинах-воительницах и их особом статусе в обществе, оставившем могильник Кок-Паш.

ного миграционного потока социальная напряженность, как правило, возрастала [Ember С.R., Ember M., 1992].

Приток пришлого населения, который регистрируется по археологическим данным [Тишкин, 2007, с. 177–179; Серегин, Матренин, 2016, с. 144–147, 158–163], мог быть одним из факторов, повлиявших на частоту смертельных травм в ареале булан-кобин-ской культуры в хунно-раннесяньбийский период. Усиление же военной активности в регионе в конце III – V в. н.э., скорее, было связано с изменением политической обстановки в Центральной Азии – развалом империи сяньби и обострением междоусобной борьбы за власть, сопровождавшейся образованием новых политических альянсов номадов и расширением круга участников вооруженных столкновений [Материалы…, 1989, с. 5–9, 12, 20–21, 30–31; Воробьев, 1994, с. 218–221, 298].

Различия в распределении боевых травм в выборках Айрыдаш-1 и Степушка-1, -2, относящихся к позднесяньбийскому периоду, в сочетании с особенностями их демографической структуры и археологического контекста предполагают два возможных сценария событий . В первой из них соотношение полов близко к естественному, среди умерших женщин преобладают юные и молодые, смертельные ранения встречаются не только у мужчин, но и у женщин, детей младше 6 лет, большинство из которых погибли от глубоких рубленых ран. Некоторые мужчины были обезглавлены. Из 16 кенотафов три содержат предметы женского инвентаря (пряслице, украшения), остальные безынвентарные (неопубликованные данные А.С. Суразакова). Очевидно, эта группа подверглась внезапному нападению чуждых ей в эт-ническом/культурном отношении племен, во время которого часть молодых женщин была убита, часть уведена в плен. Обстоятельства появления смертельных травм в популяциях, оставивших могильники Айрыдаш-1 на Алтае, Аймырлыг-31 [Murphy, 2003, p. 54–95] и Кокель [Вайнштейн, 1970, с. 17–18, 36; Дьяконова, 1970, с. 93–187] в Туве, по-видимому, во многом совпадают.

Для выборки из могильника Степушка-1, -2 характерна существенная половая диспропорция в пользу мужчин, среди умерших женщин почти нет молодых, смертельные травмы встречаются только у мужчин и одного подростка, который тоже был похоронен со «взрослым» воинским набором оружия. Отмечены случаи отсечения головы или правой руки у мужчин. Рубленые раны черепа отсутствуют. В могильнике относительно много кенотафов, в т.ч. с оружием, которые могут символизировать захоронения воинов, погибших где-то на стороне [Тишкин, Матренин, Шмидт, 2013; Соенов, Константинов, Трифанова, 2015б]. Судя по всему, мужчины данной группы уча- ствовали в дальних набегах, а молодые женщины в их отсутствие могли быть уведены в плен.

Следует отметить, однако, что массовые захоронения убитых, являющиеся результатом боевых действий с целью истребления той или иной группы населения, на территории Горного Алтая в гунно-сарматский период не встречаются.

Выводы

Результаты проведенного исследования показывают, что возникновение и смена в Центральной Азии господствующих империй хунну, сяньби, жужаней, в зону военно-политического влияния которых входила территория Горного Алтая, оказывали воздействие на уровень вооруженного насилия в этом регионе. Основной причиной получения травм, сопутствовавших смерти, в хунно-раннесяньбийский период (II в. до н.э. – начало III в. н.э.) у скотоводов Горного Алтая были, очевидно, межличностные и местные межгрупповые конфликты. Во второй половине III – V в. н.э. в связи с развалом империи сяньби и обострением междоусобной борьбы за власть «булан-кобинцы» были вовлечены также в вооруженные столкновения с культурно/ этнически чужеродными группами.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 16-06-00254 (С.С. Тур и С.С. Матренин), и Минобрнауки РФ, проект госзадания № 33.1971.2017/4.6 (В.И. Соенов). Авторы также выражают благодарность А.С. Суразакову за предоставление неопубликованных археологических данных по могильнику Айрыдаш-1.

Список литературы Вооруженное насилие у скотоводов Горного Алтая гунно-сарматского времени

- Алексеев В.П., Гохман И.И. Палеоантропологические материалы гунно-сарматского времени из могильника Кокэль//Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции. -Л.: Наука, 1970. -Т. 3: Материалы по археологии и антропологии могильника Кокэль. -С. 239-297.

- Балабанова М.А. Половозрастная структура и демографические показатели сарматского населения Нижнего Поволжья//Половозрастная структура сарматского населения Нижнего Поволжья: погребальная обрядность и антропология/М.А. Балабанова, И.М. Клепиков, Е.А. Коробкова, М.В. Кривошеев, Е.В. Перерва, А.С. Скрипкин. -Волгоград: Изд-во Волгоград. фил. ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2015. -Гл. 4. -С. 116-137.

- Бобров В.В., Васютин А.С., Васютин С.А. Восточный Алтай в эпоху Великого переселения народов (III-VII века). -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. -224 с.

- Бородовский А.П., Воронин В. Т., Шпакова Е.Г. Палеодемографические исследования по материалам Новосибирского Приобья на рубеже эр//Новейшие археологические и этнографические открытия в Сибири: мат-лы IV Годовой итоговой сессии Института археологии и этнографии СО РАН. Декабрь 1996 г. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1996. -С. 30-33.

- Бородовский А.П., Тур С.С. Барангольский некрополь пазырыкской культуры в горной долине нижней Кату-ни (антропологический аспект)//Археология, этнография и антропология Евразии. -2015. -Т. 43, № 3. -С. 128-141.