Вопрос о происхождении русскоустьинцев и разведочные работы в дельте Индигирки

Автор: Строгова Екатерина Алексеевна

Журнал: Арктика и Север @arcticandnorth

Рубрика: Обзоры и сообщения

Статья в выпуске: 51, 2023 года.

Бесплатный доступ

Происхождение группы русских арктических старожилов, проживающих в низовьях Индигирки в селе Русское Устье, всё ещё является предметом дискуссий. Несмотря на существование официальной версии, активно продвигается версия о её происхождении от новгородских бояр, якобы поселившихся в этих местах уже в XVI в. Она переходит из публикации в публикацию и по сей день не имеет ни подтверждения, ни опровержения. Письменные источники скорее опровергают, чем подтверждают предание полным отсутствием сведений. В статье обосновывается попытка проверить легенду методом этноархеологических комплексов, для чего были проведены археологические разведочные работы в дельте Индигирки с целью поиска предшественников современного села Русское Устье и оценки их значимости для исследований. В результате работ стало ясно, что основным источником археологического материала может стать урочище «Старое Русское Устье», толщина культурного слоя которого говорит о не менее чем 200-летнем возрасте поселения. Попытка датировки может быть предпринята и на основании материалов погребений, расположенных в местности «Гулянка», эти же материалы могут стать основой для антропологических и палеогенетических исследований.

Археология, русские, арктика, разведочные работы, историческое предание, вопросы происхождения

Короткий адрес: https://sciup.org/148326762

IDR: 148326762 | УДК: [39+902](571.56)(045) | DOI: 10.37482/issn2221-2698.2023.51.295

Текст обзорной статьи Вопрос о происхождении русскоустьинцев и разведочные работы в дельте Индигирки

Среди русских старожильческих групп Якутии наиболее известной можно считать проживающих в низовьях Индигирки русскоустьинцев. Уникальность этой группы заключается в первую очередь в том, что из многочисленных русских групп, образовавшихся к началу XVIII в. на всём протяжении российского полярного ареала, к началу XXI в. сохранились только русскоустьинцы и походчане, проживающие в низовьях Колымы. Именно с этой точки зрения русские арктические старожилы Якутии представляют научный интерес.

Историография Русского Устья достаточно велика, уже к началу 2000-х гг. она насчитывала более 200 единиц самой разнообразной литературы от серьёзных академических трудов до газетных публикаций. Основной акцент в большинстве научных публикаций сделан на изучении фольклора [1], традиционного говора [2] и сохранности традиционной культуры [3, 4], наиболее яркими публицистическими работами являются, конечно, статьи В.Г. Распутина [5]. Практически в каждой публикации затрагивается вопрос о происхождении русскоустьинцев, ответ на который авторы находят в историческом предании о беглых новгородских боярах, достигших устья Индигирки уже в XVI в.

Это предание, изложенное в более или менее внятном виде в книге А.Г. Чикачева [3, с. 6], гласит, что предки русскоустьинцев появились в низовьях Индигирки ещё в XVI в. как беглецы из Великого Новгорода. Одной из трагических страниц русской истории этого столетия стал погром, учинённый опричниками Ивана Грозного в Великом Новгороде в 1570 г. Новгородская республика испокон веков была для великих князей, а затем и московского царя источником проблем и экзистенциальной угрозой. Ходило на Новгород объединённое войско Мстислава Андреевича Суздальского, ходил дед Ивана Грозного Иван III, положивший конец вечевой демократии, сами новгородцы несколько раз разоряли Великий Устюг и устюжскую округу. Московские власти постоянно чувствовали необходимость сломить сам дух Великого Новгорода. Даже сам поход до города отмечен более чем полутора тысячами погибших ни в чём не повинных людей, словно шли по чужой стране. Историки до сих пор спорят о количестве жертв погрома: одни, опираясь на Синодик Ивана Грозного, говорят о полутора тысячах (что для XVI в. уже очень много), другие указывают невероятную цифру в сорок тысяч человек, возможно, причисляя сюда погибших от страшного неурожая и последовавшего за ним голода и эпидемии чумы. В таких обстоятельствах более или менее далёкие миграции населения неизбежны.

Справедливости ради, необходимо отметить, что существует и «официальная» версия происхождения русскоустьинцев от промышленных и служилых людей, осевших в низовьях Индигирки с конца XVII в. Эта версия хорошо проработана и опирается на письменные источники, но почти всегда оказывается в тени яркой легенды. Являясь ценным историческим источником, предания всё же передают действительность в изменённом виде и нуждаются в изучении и критике. К сожалению, история происхождения русскоустьинцев всё ещё изучена слабо, а предание продолжает использоваться без какой-либо научной критики. Актуальность такого исследования заключается не только в решении локальной проблемы, но и во внесении существенного вклада в понимание истории освоения российской Арктики в целом.

С научной точки зрения красивое предание имеет довольно много слабых мест. Первое, что приходит в голову, это отсутствие какой-либо информации о существующем русском населении, происходящей от самих первооткрывателей Индигирки. Согласно логике для Ивана Реброва «со товарищи» встреча с русскими людьми после долгих скитаний по «неведомым рекам» среди «немирных иноземцов» должна была произвести эффект разорвавшейся бомбы и не могла не найти отражения в их «скасках», «отписках» и «расспросных речах». Даже при условии утраты первоисточников, отголоски этих свидетельств превратились бы в легенды, а затем попали бы в научную и околонаучную литературу, как это произошло с походом Пантелея Пянды. Но, увы, несмотря на более чем двухсотлетнюю историю изучения событий и публикации документов об освоении северо-востока Азии в XVII в., ни одного подобного свидетельства не обнаружено по сей день. В челобитных Елисея Бузы 1 и Ивана Ерастова 2, расспросных речах Фёдора Чукичева 3 в подробностях описываются события времён открытия Индигирки и ничего не говорится о встречах с кем бы то ни было, кроме коренного населения этих мест.

Исторические реалии тоже не на стороне легенды. Погром Великого Новгорода был разовой акцией, длительных репрессий за этим не последовало, более того, уже в конце 1572 г. Иван Грозный временно перевёз сюда московскую казну и некоторое время проживал сам. Для разорённой новгородской земли последовавшие за погромом голод и эпидемия чумы были, безусловно, катастрофичны и вызвали массовые миграции населения, но необходимости бежать так далеко объективно не было.

Казалось бы, вот и готовая критика — вопрос можно закрывать, но, судя по живучести и широкому распространению предания в среде интересующихся тематикой арктического мореплавания, необходимы более веские доказательства, подтверждающие или опровергающие его. Наиболее эффективным способом решения этой задачи представляется комплексное исследование с привлечением широкого круга исторических, этнографических и

археологических источников. Метод этнографо-археологических комплексов, уже показавший свою эффективность в исследованиях русского населения Сибири, требует сосуществования группы современного населения и археологических объектов, связанных с её формированием. С целью выявления памятников, связанных с формированием русскоустьинской этнографической группы, в августе 2016 г. и сентябре 2022 г. были предприняты разведки в дельте р. Индигирки.

Освоение дельты Индигирки русскими промышленниками началось несколько позже её открытия, таможенные документы фиксируют первые отпуски на эту «стороннюю реку» начиная с 1642 г., к середине столетия они становятся массовыми, а к концу века сходят к минимуму из-за упадка пушной добычи и перераспределения миграционных потоков в сторону Дальнего Востока. Карта-схема расположения русских поселений в дельте, составленная краеведом В.И. Шаховой [6], хоть и не очень точна географически, но хорошо демонстрирует освоенность территории. Якуты не расселялись в низовьях Индигирки севернее Бу-рулгина камня и устья р. Елонь (Берелех), поскольку в тундре отсутствует корм для крупного рогатого скота, это хорошо иллюстрирует топонимика: все названия в дельте абсолютно русские и даже те объекты, что в разное время получили якутские наименования, географическую привязку сохранили русскую — лайда, курья, виска.

Рис. 1. Заимка Сыроватское на Голыжинской протоке. Фото Е.А. Строговой.

Соседями русских в низовьях Индигирки были юкагиры, которые когда-то расселялись и в самой дельте, но здесь уже в XVII в. русские их не застали. Предположительно древнеюкагирские жилища — чандалы — были уже заброшены и стали основой для рождения легенд. Эти жилища были обследованы С.А. Федосеевой в 1959 г. в рамках работы Юкагирской экспедиции ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР. При посещении Голыженской протоки в 300 м от берега были обнаружены остатки заимки Сыроватское, существовавшей в начале ХХ в., но отсутствующей как в списке Зензинова [7, с. 130–133], так и на топографической карте. Поселение располагалось посреди тундры на небольшой гриве. На заимке выявлено шесть погребений с деревянными надгробиями и крестами, в 100 м от них остатки жилища, вероятнее всего, балагана (рис. 1).

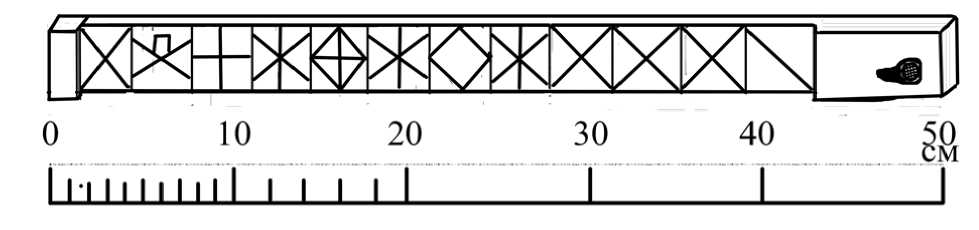

Специальное обследование было проведено в местности Станчик, расположенной на перекрёстке проток Колымской, Лундина и Керемсит, Заимка Станчик, по-видимому, одна из старейших в дельте Индигирки, она упомянута в списке Зензинова [7, с. 131] как одно из знаковых поселений. Удобное расположение в перекрестье проток, соединяющих крупные рукава дельты с океаном, позволило Станчику к концу XIX в. развиться в серьёзную торговую факторию, куда, по воспоминаниям русскоустьинцев, заходили американские торговые шхуны. Постройка в XVIII в. церкви, которая подробно изучена и описана А.В. Ополовнико-вым [8], говорит о том, что уже в это время здесь существовало значительное для этих мест поселение, а само название наводит на мысль о существовании здесь в XVII в. «станового» зимовья промышленников. Наиболее интересной находкой стал деревянный календарь, закреплённый на стене последнего сохранившегося на поверхности дома (рис. 2).

Рис. 2. Прорисовка фигур на календаре, местность Станчик.

Основной целью разведки было, конечно, урочище Старое Русское Устье, которое расположено на левом берегу Русскоустьинской протоки р. Индигирки в 20 км выше современного посёлка Русское Устье (до 1988 г. пос. Полярный) на северном берегу небольшого полуострова, образованного меандром р. Индигирки. До 1943 г. здесь располагалось старинное селение Русское Устье, время основания которого неизвестно, но не позднее первой четверти XVIII в., поскольку об участии жителей Русского Устья в спасении своего судна упоминает Д. Лаптев [9, с. 233–234]. Территория селища представляет собой участок тундры с небольшими всхолмлениями и увалами, на которых и расположены остатки построек [10, с. 232]. Кроме того, территория рассечена тремя небольшими оврагами, в вершинах которых хорошо видны ледяные линзы — истоки размывающих грунт ручейков.

На поверхности в настоящее время хорошо просматриваются остатки семи построек, а также местоположение кладбища. Остатки ещё двух построек зафиксированы в урезе берега. Одну из построек удалось идентифицировать на основании рисунка, обнаруженного в Архиве ЯНЦ СО РАН в материалах этнографа Н.М. Алексеева, участника экспедиции 1949 г. 4 Рисунок, судя по надписи на нём, изображает Русское Устье в 1931 г. [10, с. 233]. Здесь хорошо видны здание церкви и школа. Школа была построена в 1929 г. из брёвен разобранной ожогинской церкви, при переносе поселения на новое место аккуратно разобрана и в настоящее время, правда, в плачевном состоянии, находится на территории современного посёлка. Церковь же, в традициях того времени, была заброшена, вероятно, что в условиях дефицита дерева часть её брёвен тоже была со временем использована на какое-либо строительство или на дрова. Идентифицировать её на местности помогло изображение могил с двух сторон от церкви, поскольку сейчас на местности кресты фиксируются с двух сторон постройки № 1.

Исследование уреза берега по всей длине поселения показало, что культурные остатки здесь концентрируются в слое слежавшейся щепы в сером пылеватом суглинке, мощность которого колеблется от 40 см на краю до 160 см в середине поселения. Под этим слоем просматривается небольшая гумусированая прослойка бурого цвета, возможно, являющаяся погребённой почвой.

На образовавшемся после ухода воды бечевнике на небольшом участке длиной около 2 м было собрано 35 единиц подъёмного материала, из них 15 металлических предметов из меди и железа, 8 изделий из кости, 3 деревянных предмета, 3 каменных грузила-кибаса, 4 фрагмента фарфора.

Железные изделия представлены фрагментами двух ножей (черешкового и складного), развильчатым наконечником стрелы, массивным цельнокованым железным ушком котла, а также двумя крупными коваными гвоздями длиной по 22 см [10, с. 234], деформированным железным кольцом из круглой в сечении проволоки диаметром 0,5 см. В коллекцию железных изделий входят также ножницы, имеющие аналог в материалах Оленёкского зимовья [11].

Наиболее крупным медным изделием является деформированный фрагмент какого-то сосуда (ведра, котелка, чайника?). Предмет подвергался ремонту: хорошо видна заплата прямоугольной формы, прикреплённая с помощью медных клёпок. Ещё одна такая заплата найдена отдельно. Найденная серьга изготовлена из оловянно-цинкового сплава с небольшим содержанием меди и покрыта тонким слоем позолоты [10, с. 233]. Дужка замка изготовлена из того же сплава с небольшим добавлением железа.

Наиболее интересное изделие из кости, обнаруженное на памятнике, это накладка на полоз нарты (подполозок), изготовленная из китового ребра. Такие накладки крепились в передней части полоза после изгиба для улучшения скольжения. Именно поэтому лицевая поверхность изделия отполирована до блеска. Сами русскоустьинцы такие вещи не изготавливали, а покупали у чукчей на Анюйской ярмарке.

Другой интереснейший предмет — миниатюрная копоушка, изготовлен из мамонтовой кости и украшен резьбой [10, с. 234]. Ножка копоушки прямая, фиксированная, округлая в сечении, плавно соединена с пластиной и ложечкой. Ножка и ложечка тщательно отшлифованы. Пластина имеет сложно-профилированную форму и сложный ажурный орнамент. Длина изделия от крайней точки крепления до края ложечки 6,3 см (рис. 3).

Рис. 3. Копоушка из мамонтовой кости, Старое Русское Устье.

Колотушка саблевидной формы для сбивания снега с одежды, головного убора и обуви выполнена из ствола рога северного оленя, разрезанного вдоль пополам. На нижнем конце колотушки присутствуют следы обрезания рога и вырезанное круглое сквозное отверстие для крепления шнура диаметром 0,9 см. Несколько предметов определены местными жителями как детали собачьей упряжи, но никто не мог указать конкретное назначение и место расположения деталей. Из мамонтового бивня изготовлено небольшое, но тяжёлое грузило почти квадратной формы размером 5х6 см.

Кроме этого обнаружено ещё три деревянных предмета: деревянный поплавок листовидной формы с прямым основанием и тремя сквозными отверстиями. Большое отверстие 1,6х2,0 см располагается в центре поплавка, ещё два вырезанных отверстия расположены вдоль прямого основания, размер поплавка 10,0х7,4 см, толщина поплавка 0,6 см. Деревянная деталь, интерпретированная как волчок в виде круглого диска с маленьким отверстием в центре. В 2022 г. к коллекции добавился ещё один неопределённый предмет в виде двух деревянных рукояток полулунной формы, соединённых полуметровой верёвочкой, разделённой метками-узелками на 8 почти равных частей, явно предназначенный для каких-то измерений.

Найдены также пять мелких фрагментов фарфора, возраст которых определить не представляется возможным ввиду отсутствия клейм, и три каменных грузила-кибаса, прикреплённых лыком к кольцам из тальниковых прутьев. Такие «кибасья», как называют их русскоустьинцы, рыбаки используют и в настоящее время.

Большая мощность культурного слоя, около 160 см, позволяет предполагать, что культурные остатки откладывались здесь в течение не менее 200 лет. Сравнение современных очертаний берега с картой, отражающей состояние местности в 1972 г., показало значительное уменьшение территории селища Русское Устье — места расположения старинного села, хорошо известного в этнографической и фольклористической литературе — в результате разрушения водами Индигирки.

В ходе разведочных работ никак нельзя было пропустить легендарную Гулянку — урочище, расположенное в устье р. Елонь (Берелех), в сознании русскоустьинцев прочно связанное с историей их происхождения, как первое поселение их предков в этих местах. Поселение в устье Елони упоминается в дневнике астронома Е.Ф. Скворцова (1908–1909 гг.) [12, с. 60] у В.М. Зензинова как несуществующее (1914 г.) [7, с. 130].

А.Г. Чикачев записал рассказ русскоустьинской старожилки А.П. Чикачевой-Стрижевой: «Приплыли они на кочах по Голыженской протоке и остановились на устье Ело-ни… и построили 14 домов, кабак и баню. Первое время много пили и гуляли. Несколько человек утонуло. Оттого это место на устье Елони до сих пор называется «Гулянка». Была оспа. Многие умерли. После с Гулянки люди переселились на то место, где теперь Русское Устье стоит» [3, с. 22]. Интересно, что наш информатор П.А. Черемкин относит печальные события на Гулянке к началу ХХ в. и никак не связывает их с образованием Русского Устья.

Рис. 4. Урочище Гулянка, отсутствие культурного слоя в урезе берега, фото Е.А. Строговой, 2022 г.

Обследование урочища Гулянка (рис. 4) показало полное отсутствие культурного слоя в урезе берега и каких-либо признаков построек (холмов или западин) на поверхности. Только старые могилы говорят о том, что когда-то поселение поблизости всё же было, но остатки его полностью смыты водами реки.

Возраст могил по внешнему виду определить невозможно, поскольку они выглядят аналогично надгробиям на Старом Русском Устье. Особенности сохранения деревянных предметов и построек в условиях Арктики не позволяют визуально определить возраст сооружений даже приблизительно. Кроме того, для строительства здесь используется плавник, в составе которого может оказаться древесина любого возраста. Специальное внимание было уделено обследованию конструкций надмогильных сооружений, поскольку их древность некоторые краеведы обосновывают наличием судовых деталей. Увы, детали старинных судов в видимых остатках конструкций надмогильных сооружений обнаружены не были. Возраст существующих погребений возможно установить только путём их археологического исследования.

Таким образом, получена основа для применения метода историко-археологических комплексов и получения новых сведений о прошлом Русского Устья. Изучение памятников исторического времени методами археологии позволяет существенно дополнить сведения письменных источников, которые, как правило, не сохраняют информации о повседневном быте. Археологическое исследование Старого Русского Устья, а возможно и погребений на Гулянке, могут сыграть существенную роль в вопросе о происхождении и времени начала формирования русскоустьинцев как этнографической группы. Материалы, полученные в ходе археологических раскопок, позволяют проследить в динамике трансформацию культуры русскоустьинцев в процессе адаптации её к условиям Арктики и степень влияния иноэтнич-ного окружения.

Список литературы Вопрос о происхождении русскоустьинцев и разведочные работы в дельте Индигирки

- Фольклор Русского Устья / Сост. С.Н. Азбелев, Г.Л. Венедиктов, Н.А. Габышев и др. Ленинград: «Наука», 1986. 382 с.

- Дружинина М.Ф. Словарь русских старожильческих говоров на территории Якутии, в 4-х томах. Якутск: Издательство СВФУ, 2007.

- Чикачев А.Г. Русские на Индигирке. Новосибирск: «Наука», 1990. 189 с.

- Чикачев А.Г. Русские в Арктике: полярный вариант культуры: историко-этнографические очерки. Новосибирск: «Наука», 2007. 303 с.

- Распутин В.Г. Русское Устье // Писатель и время: сборник документальной прозы. Москва, 1989. С. 4-50.

- Шахова В.И. Русскоустьинская национальная культура. Рабочая тетрадь. Якутск: Бичик, 2011. 56 с.

- Зензинов В.М. Старинные люди у холодного океана. Русское Устье Якутской области Верхо-янскаго округа. Москва: Книга по требованию, 2017. 134 с.

- Ополовников А.В. Сокровища Русского Севера. Москва: Стройиздат, 1989. 367 с.

- Экспедиция Беринга. Сборник документов. Москва: Главное архивное управление НКВД СССР, 1941. 418 с.

- Строгова Е.А. Русские в низовьях Индигирки: памятники старые и новые // Культура русских в археологических исследованиях: сборник научных статей. Омск: Издательский дом «Наука», 2017. С. 232-237.

- Старков В.Ф. Оленекское зимовье // Русские первопроходцы на Дальнем Востоке в XVII-XIX вв.: Историко-археологические исследования. Т. 5. Ч. 1. Владивосток: Дальнаука, 2007. С. 195208.

- Боякова С.И. Отечественные исследователи XIX — начала XX вв. о русских жителях низовьев Индигирки // Русские арктические старожилы Якутии: сборник научных статей. Якутск: ИГИи-ПМНС СО РАН, 2019. 288 с. DOI: 10.25693/RusStarozil.2019