Вопрос о системе универсальных критериев качества правосудия в мировой юридической литературе и практике

Автор: Гизатуллин И.А.

Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos

Рубрика: Уголовно-правовые науки

Статья в выпуске: 4 (74), 2023 года.

Бесплатный доступ

Проблема неинформативности единственного официально принятого российскими судами для определения качества правосудия показателя «стабильность» судебных решений определяет необходимость применения дополнительных критериев, позволяющих дать содержательное представление о состоянии правосудия в стране. В связи с этим автор рассматривает зарубежные модели оценки качества правосудия путем их классификации и выделения типологических признаков. Цель исследования - изучение положительного опыта зарубежного судебного менеджмента для обоснования необходимости расширения отечественной методики оценки качества правосудия.

Оценка качества правосудия, судебные ошибки, универсальные критерии, уголовное судопроизводство, суд

Короткий адрес: https://sciup.org/142240128

IDR: 142240128 | УДК: 343.1 | DOI: 10.33184/pravgos-2023.4.12

Текст научной статьи Вопрос о системе универсальных критериев качества правосудия в мировой юридической литературе и практике

В юридической литературе последних двух десятилетий критика хаотичности и нестабильности отечественного уголовно-процессуального законодательства, перестав быть неким научным мейнстримом, давно перетекла в категорию хорошего тона при обосновании автором актуальности своей работы по любой тематике. Коренная ломка уголовного процесса на рубеже текущего тысячелетия, проведенная реформа и следом – контрреформа судебной системы, усиление состязательных начал в судопроизводстве и иные преобразования, проводимые во благо повышения качества правосудия, не изменили одного – методологию оценки его качества. В этом смысле актуальность заявленной темы статьи не объясняется ни упомянутым мейнстримом, ни модным упреком российского законодателя в бессистемности, а обусловлена, как ни странно, как раз закоренелостью установленных еще в советский период методов и средств измерения качества правосудия.

Разумеется, основанием для критики является не столько отсутствие какой-либо модернизации, сколько исходная неполноценность самой системы оценки качества. «Стабильность» судебных решений и статистический метод его выявления априори не способны дать качественные представления о состоянии правосудия в стране. Если не отрицать идею о том, что правосудие – это прежде всего способ защиты прав и интересов людей, а не только разновидность государственной службы, то вполне очевидно, что качество правосудия невозможно отразить лишь в цифрах, содержащих сведения о количестве судебных ошибок. Сами судебные ошибки – это позиция суда вышестоящей инстанции, которая, с одной стороны, может быть выражена только при наличии жалобы на первоначальное решение, а с другой – имеет столь же субъективный характер, как и позиция суда первой инстанции [1, с. 22–30]. Отмена или изменение решения судом второй инстанции также потенциально обжалуемы, и суд, условно говоря, третей инстанции может высказать совершенно иную позицию, и так можно продолжать до тех пор, пока позволяет предусмотренный законом порядок пересмотра решений и правомочность судов разного уровня. Но очевид- но, что государство, формируя судебную вертикаль и предусматривая право обжалования судебных решений, никогда не ставило цель, чтобы стороны в конечном счете прошли все возможные этапы рассмотрения дела и получили неоспоримую истину лишь от самой последней инстанции. Судебная ошибка – это зачастую еще и результат допустимого и поощряемого самим уголовно-процессуальным законом судейского усмотрения, а не только объективное нарушение уголовного и уголовно-процессуального закона. Сказанное многократно становилось предметом обсуждений в специальной литературе, в ходе которых давалась критическая оценка многим известным профессиональному юристу явлениям [2]: появление тенденции к оставлению без изменения вышестоящим судом обжалуемого решения, которой нередко придерживаются суды нижестоящих инстанций и которая получила в профессиональной речи собственное наименование – «засилить»; фиктивный характер деятельности контрольных инстанций на практике; внедрение законодателем процедур, позволяющих исправлять ошибки органов предварительного расследования, и т. п.

Вместе с тем на существующем фоне весьма удобно проводить сравнительно-правовые исследования зарубежных моделей оценки качества правосудия для рассмотрения на контрасте других существующих в современном мире систем оценки качества правосудия.

Сегодня большинством государств разработаны и внедрены собственные критерии качества правосудия. Отличия этих систем друг от друга могут быть незначительными либо существенными, что обусловлено географическими, историческими, государственно-правовыми особенностями сравниваемых стран. Изучение нормативных правовых актов наднациональных организаций и иностранных государств, специальной зарубежной литературы позволило автору вычленить в таких системах характерные черты и объединить наиболее схожие из них в три большие группы. В основу дифференциации заложено различие подходов государства к формированию систем оценки качества правосудия. Есть определенная доля условности в предлагаемых далее формулировках самих подходов, но для решения исследовательских, сравнительно-правовых задач она является допустимой.

Количественный (статистический) подход

Данный подход к формированию системы критериев качества правосудия в настоящее время можно наблюдать в некоторых странах постсоветского пространства, включая Российскую Федерацию. Зарождение такого исключительно арифметического способа выражения состояния качества и эффективности правосудия в конкретный момент времени во многом связывают с появлением в СССР в конце 60-х годов прошлого столетия специальной дисциплины – ква-лиметрии. Суть заключается в том, что она признает возможность выражать качество исследуемого объекта одним количественным показателем, несмотря на множественность его параметров и признаков [3]1. Поэтому авторы, в то время разрабатывавшие теорию эффективности правосудия, в сущности, проводили квалиметрическую оценку судопроизводства, выводя при этом интегрированные показатели эффективности правосудия [5, с. 173].

Современная отечественная формула подсчета качества работы судьи, с помощью которой получается конкретное числовое зна- чение упомянутой стабильности выносимых им решений2, представляет собой не что иное, как наследие такой советской системы оценки качества судопроизводства. Разумеется, количественный подход государства к построению системы критериев сам по себе не исключает возможности формирования в законодательстве множества гарантий и принципов защиты прав и свобод человека при осуществлении правосудия, независимости суда и т. п., а также их последующей реализации. Подчеркнем, что здесь речь идет не об отношении государства к модели регулирования общественных отношений, а о его отношении к методам оценки качества самих процедур.

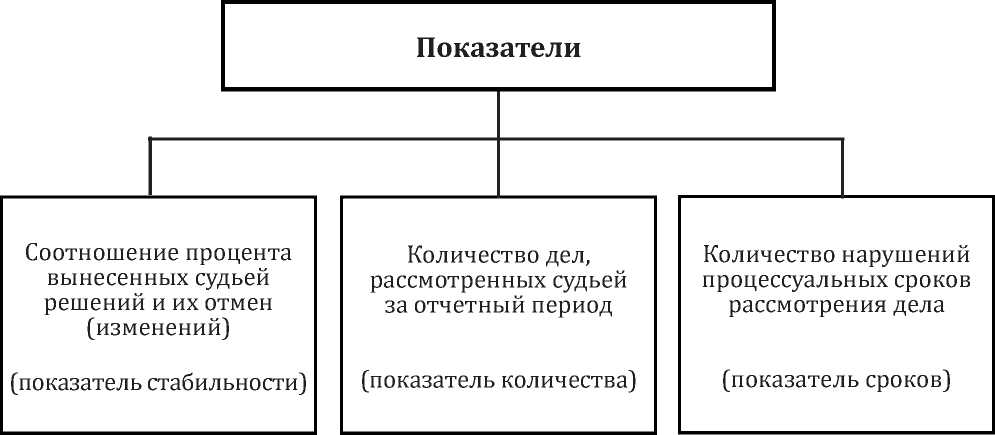

Следует заметить, что количественный подход не предполагает возможности внедрения лишь одного показателя – стабильности выносимых судебных решений. Органами судейского сообщества могут быть разработаны иные показатели, объединенные одним признаком – числовая характеристика качества проделанной судьей работы. Например, в отечественной системе оценки качества правосудия, как правило, выделяют еще как минимум два таких показателя: показатель количества рассмотренных дел и показатель соблюдения процессуальных сроков (см. рис. 1).

Рис. 1. Основные показатели количественного (статистического) подхода

Значительной особенностью рассматриваемого подхода является также то, что он практически исключает возможность официального, то есть юридически значимого, участия кого бы то ни было в процедуре оценки качества правосудия, кроме контрольных инстанций и органов судейского сообщества. Как правило, показатель стабильности решений конкретного судьи выступает инструментом для внутреннего судебного управления, доступ к которому имеет довольно ограниченный круг лиц, прежде всего председатели судов, председатели коллегий и составов суда. С момента своего появления в статистических данных этот показатель учитывался в вопросах о назначении на должность, применении дисциплинарных взысканий, продлении сроков службы судьи и др., возникающих в рамках, например, оперативных совещаний суда. Объективно обусловленный конфиденциальный характер подобных процессов, а также самих показателей качества, выражаемых в числовом значении, не позволяет включать в процедуру оценки и наблюдения лиц, прямо не участвующих в судебном управлении. Граждане страны, институты гражданского общества, средства массовой информации не имеют возможности самостоятельно использовать данный инструмент для формирования качественных представлений об эффективности правосудия в стране, что определило необходимость разработки специальных критериев и методов. На данное обстоятельство здесь обращено внимание потому, что далее нами будут продемонстрированы подходы государств, которые позволяют определять особые формы взаимодействия общества и государства в вопросах оценки качества правосудия.

При наличии в государстве исключительно числовых индикаторов качества правосудия (тем более если они представлены единственным индикатором) способ оценки сторонними субъектами сводится, условно говоря, к стороннему (например, в качестве слушателей судебного заседания) наблюдению или включенному наблюдению (например, в качестве участников судопроизводства). При этом доступность данного способа во многом определяется степенью транспарентности судебной власти и гласности судебного разбирательства.

Монопольный характер количественного (статистического) метода оценки качества правосудия после распада СССР и в связи с проведением судебных реформ в образованных государствах стал подвергаться существенной критике на разных уровнях. Есть несколько примеров стран, в которых с разной скоростью происходила определенного рода конвергенция количественного и качественного подходов судебной власти к формированию системы оценки качества своей деятельности. Кратко рассмотрим этот процесс на примере Республики Казахстан3.

Со второй половины 10-х годов нынешнего столетия в указанной республике начинается полномасштабное преобразование судебной системы и стандартов реализации судебной власти с принятием нормативных правовых актов разного уровня и содержания. Эти изменения, базирующиеся на общепризнанных принципах организации судебной власти, повлекли возникновение в 2019 г. специального органа при Верховном Суде Республики Казахстан – Комиссии по качеству правосудия, главной функцией которой является оценка профессиональной деятельности судей. Далее схематично будут отображены группы критериев и методы оценивания качества правосудия, которые закреплены в специальном документе4 (см. рис. 2).

Следует отметить несколько принципиальных особенностей системы, отличающих ее от существовавших долгие годы в этой стране исключительно числовых индикаторов качества правосудия. Во-первых, это наличие специального органа судейского сообщества, осуществляющего оценку в отчетный период. Забегая вперед, скажем, что признак характерен для систем, образованных в результате качественного и социально ориентированного подходов государства. Ничего подобного в странах с квалиметрическим методом оценки качества правосудия создано не было.

Система оценки качества правосудия в Республике Казахстан

Профессиональные знания и умение применять их при отправлении правосудия

-

1) качество судебных актов;

-

2) качество судебных процессов

Результаты судебной деятельности

-

1) судебная нагрузка;

-

2) внесудебная нагрузка;

-

3) соблюдение процессуальных сроков

Оценка судебной нагрузки изучается за оцениваемый период профессиональной деятельности, по соответствующей специализации судьи в сравнении со средней нагрузкой по суду за тот же период по соответствующей специализации.

Оценка внесудебной нагрузки

-

1) проведение анализов и обобщений судебной практики;

-

2) работа в качестве руководителя стажировки кандидата в судьи, участие в программах наставничества, менторства;

-

3) работа в качестве секретаря пленарного заседания;

-

4) работа в составе органов судейского сообщества;

-

5) работа в качестве судьи-координатора учебных программ, судьи-координатора по СМИ;

-

6) участие в правовой пропаганде.

Оценка внесудебной нагрузки изучается кол-во нарушений процессуальных

Деловые качества

-

1) навыки общения в коллективе;

-

2) уровень коммуникативных, лидерских, управленческих качеств (для председателей судов)

Оценка навыков общения в коллективе и деловых качеств

–

проводится посред-

ством изучения результатов ежегодного анонимного опроса коллектива суда (руководства, судей и работников судов) по единой методике для выявления уровня развития навыков делового общения в коллективе.

|

Нравственные качества |

|

тельств |

|

|

Оценка соблюдения судейской этики |

|

|

– представлений и материалов руководства судов; – сведений, содержащихся в публикациях средств массовой информации; – писем, жалоб, заявлений, обращений физических и юридических лиц. |

|

|

Оценка жалоб на действия судьи |

|

|

– кадровой службы судов; – Судебного жюри при ВСС, в том числе о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности; – областных судов о рассмотрении материалов в отношении судьи на пленарных заседаниях. |

|

|

Оценка выполнения финансовых и иных обязательств |

|

|

о наличии либо отсутствии неоплаченных административных штрафов, а также неисполненных обязательств по налогам и алиментам, полученных из официальных информационных источников уполномоченных государственных органов |

|

Рис. 2. Система оценки качества правосудия в Республике Казахстан

Во-вторых, критерии оценивания (на схеме выделены курсивом) хоть во многом и схожи с критериями при количественном подходе, однако сами методики подсчета все же ориентированы на выявление качественных (содержательных) элементов судейской деятельности, а не на получение сухих цифр. К примеру, при использовании критерия качества судебных актов признак их стабильности дополняется обязанностью выявления комиссией причин отмен и изменений вышестоящими судебными инстанциями, в то время как п. 15 упомянутых методических рекомендаций и вовсе указывает, что «количество отмененных и измененных судебных актов не является свидетельством или достаточным основанием для формулирования выводов о недостаточной компетентности судьи».

Другой пример с критерием доли нагрузки на судью, который здесь поделен на два вида: судебную и внесудебную. Действительно, нередко судья выполняет функции, прямо не связанные с осуществлением правосудия, принимая участие в работе различных судейских сообществ или выполняя аналитическую работу. Российскому судье знакомы подобные формы деятельности, к которым в контексте оценки качества правосудия можно относиться по-разному. С одной стороны, необходимость учета разных видов нагрузки кажется оправданной – в конце концов, кто-то должен участвовать в заседаниях квалификационных коллегий судей, готовить обзоры судебных практик и годовые отчеты. Другая крайность связана с опасностью имитации профессиональной деятельности, хорошо известной еще с советского периода, «…когда судьи отчитывались о проделанной работе (наряду с представлением статистических данных) еще и информацией о прочитанных ими лекциях, о беседах с населением, о выездных судебных заседаниях, проводившихся на предприятиях с целью повышения правосознания граждан, что не только занимало лишнее время, но и превращало суд в орудие пропаганды, которое должно было обеспечивать в таких процессах также запланированный результат разбирательства – независимо от его обоснованности – и применение судом более строгих мер воздействия» [6, с. 90]. То есть рассматриваемый подход хоть и является более широким, но вряд ли позволяет выявить само качество правосудия, то есть деятельность по разрешению социальных конфликтов, а не любую форму профессиональной активности судьи. В связи с чем кажутся определенными перегибами такие сферы подсчета как, например, «участие судьи в правовой пропаганде».

В-третьих, система оценки уделяет значительное внимание нравственной составляющей судьи, его умению проявлять деловые и положительные личные качества. Методика оценивания предполагает использование сведений из средств массовой информации, анализ жалоб, писем и обращений граждан, то есть определенную ориентированность на мнение общества о качестве работы конкретных судей.

Качественный подход (определение степени соблюдения процедурных гарантий правосудия)

Указанный подход, условно названный нами как качественный, предполагает определение степени реализации основополагающих процессуальных гарантий при разрешении судом социальных конфликтов. Сами гарантии, как правило, являются универсальными и характерными не только для разных моделей уголовного судопроизводства, но и видов судопроизводства. К таковым можно отнести: независимость судей, справедливость, беспристрастность, уважение чести и достоинства участников процесса и т. д. В подавляющем большинстве качественный подход используется при формировании системы оценки в европейских странах и США. Измерять степень проявления таких абстрактных свойств без установления числовых показателей и их последующего суммирования практически невозможно, поэтому суды в этих странах не отрекаются от ведения статистики. По мнению некоторых авторов, европейская система оценки основана на управленческом подходе (managerial approach) к правосудию, но не в смысле судебного или кадрового управления, а в смысле экономичности и результативности судебной деятельности [7, p. 236]5.

Ключевая особенность судебной статистики в этих странах – отсутствие ее абсолютизации и использования в качестве инструмента для судебного или кадрового управления. Возможно, на это оказывает влияние и специфичное правосознание различных наднациональных организаций, таких как Европейский суд по правам человека, Консультативный совет европейских судей, Венецианская комиссия и т. д., которые планомерно рекомендуют судам воздерживаться от чисто формального, статистического отношения к оценке деятельности судьи. К примеру, Венецианская комиссия отрицательно отнеслась к практике использования показателя стабильности судебных решений по итогам оценки судебной системы Республики Сербия в период ее транзитного состояния6. Другой консультативный орган, созданный при ОБСЕ – Бюро по демократическим институтам и правам человека, – в 2018 г. в своем заключении о законе Республики Узбекистан «О Высшем судейском совете» также высказался о недопустимости использования показателя стабильности в качестве инструмента для привлечения к дисциплинарной ответственности судьи или как основания для вывода о его непрофессионализме: «…толко-вание закона, оценка фактов или взвешивание доказательств, проводимые судьями для разрешения дел, не должны влечь за собой гражданско-правовую или дисциплинарную ответственность, за исключением случаев злого умысла и грубой небрежности»7.

В странах Европы и в значительной степени в США отсутствует какое-то доминирующее влияние на судебную власть разработанных систем оценки качества правосудия. Государство старается концентрироваться на уже имеющихся принципах своей конституции и процессуального закона, оценивая степень их реализации на практике, но не как участник судопроизводства (сторона процесса), а путем создания специальных ко- миссий, использующих опросные методики. Нередко принято использовать неспецифичные системы оценки, которые разработаны в сфере социологии, экономики, психологии (например, European Foundation on Quality Management, Balanced Score Card, SixSigma и др.). В США подобные или специально разработанные для оценки качества правосудия программы не имеют юридической силы, принимаются штатами на добровольной основе и используются судами как некий дополнительный инструмент для сбора эмпирики. Наиболее распространенная из них – Judicial Performance Evaluation8, – являясь наиболее старой из разработанных программ, по некоторым оценкам, используется менее чем половиной штатов страны. В рамках реализации программы проводится опрос судей, граждан, участников судопроизводства, работников суда, по результатам которого могут назначаться специальные слушания для обсуждения выявленных проблем. Судебная статистика в США уже долгое время является обыкновением, ведется с целью мониторинга достижения показателей, а не определения качества правосудия, не может использоваться для привлечения судей к дисциплинарной ответственности [8, р. 23–44]. Нередко методика формирования показателей в системах оценки строится по типу бенчмаркинга, то есть эталонного сравнения, когда «…устанавливается показатель, к которому надо стремиться, а затем определяется мера близости между фактическим и эталонным показателями» [3, с. 128].

В странах с качественным подходом статистические данные могут применяться как для совершенствования судебной самоорганизации, так и при использовании процессуальных форм снижения нагрузки судей. К примеру, ГПК Республики Казахстан с 1 августа 2022 г. предусмотрено правило об экстерриториальной подсудности, когда при отсутствии возражений сторон «IT-программа отбирает менее загруженный суд независимо от его территориального расположения», который будет рас- сматривать дело вне всякой привязки к месту жительства ответчика [9, с. 152].

Социально ориентированный подход

Третий подход вытекает из предыдущего, то есть содержит все его характерные элементы, но дополнен признаком, который является в некотором смысле гипертрофией социального элемента, наличествующего в качественном подходе. Суд здесь не просто дополняет собственные выводы о качестве своей деятельности какими-либо результатами внепроцессуального микровзаимодействия с обществом, а изначально позиционирует себя (и в последующем воспринимается населением страны) как субъект социального обслуживания. Получатели этих услуг – граждане страны, на мнения которых и сориентированы многие критерии оценки качества правосудия. Финляндия9 и Нидерланды являются основными представителями стран, в которых реализован данный подход. Апелляционный суд Рованиеми (Финляндия) в собственном проекте, реализуемом с 2006 г. для оценки качества деятельности, отмечает, что «при разработке настоящего набора показателей качества ведущая идея заключалась в том, чтобы оценить качество судебного разбирательства, прежде всего, с точки зрения сторон и лиц, участвующих в разбирательстве» [11, р. 11].

Социально ориентированный подход не исключает ведение и использование судебной статистики для оценки качества деятельности судов. Как и при качественном подходе, количественные показатели работы судьи (суда) сами по себе не могут являться основанием для привлечения к ответственности или фактором, влияющим на продвижение по карьерной лестнице. Кроме обобщения информации о положении дел в сфере правосудия статистика может использоваться при решении задач по обеспечению функционирования судебных органов. В той же Финляндии, например, использование статистических данных особенно важно в процессе распределения ресурсов (материальных и кадровых) между судами [12, р. 39–43].

Специфичность социально ориентированного подхода нередко выражается в формировании весьма непривычных для отечественного профессионального менталитета вопросов в опросных листах, например о том, «довольны ли участники процесса проведенным заседанием», «чувствовали ли они, что могут оказать влияние на ход решения по делу», «вежливо ли обращались с ними в ходе судебного заседания» [11, р. 59–79] и т. п.

Представляется, что подобная организация оценки качества работы судов (прежде всего, социально ориентированного подхода) формируется под воздействием известной европейским странам и содержащейся в профессиональном сознании такой ценности, как интегритет (integrity), направленной на обеспечение открытости судов перед гражданами. Ее прообразом называют принцип транспарентности, возникший еще в начале XVII в. в Великобритании [13, с. 564]. В настоящее время наиболее удачно смысл integrity сформулирован в Бангалорских принципах поведения судей: Justice must not merely be done but must also be seen to be done»10 (правосудие должно не только вершиться, но также должно быть видно, как оно вершится).

Такое воззрение оказывает влияние на решения Европейского суда, в которых затрагиваются вопросы должного построения взаимоотношений между судом и обществом. Европейский суд исходит из того, что именно суд должен действовать так, чтобы окружающие испытывали к нему доверие, а если это доверие по каким-либо причинам нарушено, то именно суд должен предпринять достаточные меры для того, чтобы это доверие восстановить11. Зача- стую эта позиция противопоставляется отечественному пониманию открытости судов. Так, Конституционный Суд РФ указывает, что это участники судебного разбирательства должны испытывать доверие к суду, которое может быть поставлено под сомнение только на основе достоверных и обоснованных доказательств, сви- детельствующих об обратном [14, с. 6–9]12.

На основе всего изложенного систематизируем базовые характеристики подходов государства к оценке качества правосудия и схематично изобразим через пять параметров: предмет, субъект, критерии, методы и результаты оценки (см. рис. 3).

Количественный подход

Качественный подход

Социально-ориентированный подход

Предмет оценки

количественные показатели работы судьи (в случае председателя – работы суда/коллегии )

Субъект, проводящий оценку:

руководство суда

Критерии оценки

-

1) стабильность судебных решений (характеристика показателя: положительная)

-

2) соблюдение процессуальных сроков (характеристика показателя: положительная)

-

3) судебная нагрузка (характеристика показателя: положительная)

Методика оценивания

-

1) стабильность судебных решений: устанавливается соотношение кол-ва вынесенных и отмененных (измененных) судебных решений;

-

2) соблюдение процессуальных сроков: устанавливается соотношение общего кол-ва рассмотренных дел и кол-ва дел, рассмотренных за рамками установленного срока;

-

3) судебная нагрузка: устанавливается соотношение общего кол-ва рассмотренных судебных дел за отчетный период и кол-ва дел на «остатке» на начало и конец отчетного периода.

Результаты использование статистики в рамках судебного управления (в том числе, в решении кадровых задач)

Предмет оценки

-

1) количественные показатели работы суда;

-

2) мнения граждан, участников судопроизводства, судей, работников суда (в некоторых случаях)

Субъект, проводящий оценку: специализированный орган судейского сообщества

Критерии оценки

Основные

-

1) независимость и беспристрастность судей, их компетентность;

-

2) деловые и нравственные качества судьи;

-

3) справедливость процесса

Методика оценивания

-

1) многокомпонентные системы мониторинга, направленные на получение статистических данных с учетом категории и сложности судебного дела, вида судебного производства, степени загруженности судьи и т. д.;

-

2) опрос;

-

3) метод бенчамаркинга (в некоторых случаях)

Результаты

-

1) общее наблюдение; выявление тенденций в судебной практике;

-

2) использование статистических данных для равномерного распределения кадровых и материальных ресурсов между судами

Предмет оценки

-

1) Количественные показатели работы суда;

-

2) Мнения граждан, участников судопроизводства, судей, работников суда

Субъект, проводящий оценку: специализированный орган судейского сообщества по оценке качества правосудия; участники судебного разбирательства; граждане

Критерии оценки

Основные

-

1) независимость и беспристрастность судей, их компетентность;

-

2) деловые и нравственные качества судьи;

-

3) справедливость процесса

Дополнительные

-

1) удовлетворенность граждан качеством правосудия в стране;

-

2) уровень качества оказанных судебных услуг

Методика оценивания

-

1) многокомпонентные системы мониторинга, направленные на получение статистических данных с учетом категории и сложности судебного дела, вида судебного производства, степени загруженности судьи и т.д.

-

2) опрос

Результаты:

-

1) общее наблюдение; выявление тенденций в судебной практике;

-

2) использование статистических данных для равномерного распределения кадровых и материальных ресурсов между судами;

Рис. 3. Типология подходов государства к формированию системы оценки качества правосудия

Выводы

Сравнительный анализ различных систем оценки, принятых и используемых другими государствами, демонстрирует значительное разнообразие средств и методик измерения качества правосудия в сравнении с теми, которые применяются в нашей стране. Этот факт сам по себе не доказывает превосходства какой-либо зарубежной системы оценки и не гарантирует успешность в случае ее рецепции, но свидетельствует о воз- можности получения более полных сведений о состоянии правосудия в стране.

Ключевая проблема статистического метода заключается в неспособности его результатов отразить всю содержательную характеристику судебного разбирательства. Объективно назревшая для российской судебной системы необходимость получения более информативных данных требует отказа от его абсолютизации и перехода на многокомпонентную методику измерения качества правосудия.

Список литературы Вопрос о системе универсальных критериев качества правосудия в мировой юридической литературе и практике

- Поздняков М.Л. Критерии оценки качества работы судей и дисциплинарная ответственность / М.Л. Поздняков. – Москва: Статут, 2014. – 56 с.

- Васильев Д.С. Показатели судебной статистики как критерии оценки судебной деятельности / Д.С. Васильев // Право и политика. – 2021. – № 3. – С. 79–100.

- Астафьев А.Ю. Эффективность судебной деятельности: понятие и критерии оценки / А.Ю. Астафьев // Судебная власть и правосудие. Вестник ВГУ. Серия: Право. – 2012. – № 1 (12). – С. 129–132.

- Азгальдов Г.Г. О квалиметрии / Г.Г. Азгальдов, Э.П. Райхман. – Москва: Изд-во стандартов, 1972. – 172 с.

- Потапов С.А. Вопросы повышения качества работы судов / С.А. Потапов // Вестник ТГУ. – 2015. – Т. 20, вып. 10. – С. 173–179.

- Морщакова Т.Г. Судебное управление в международных нормах «мягкого права» и российских практиках / Т.Г. Морщакова // Сравнительное конституционное обозрение. – 2017. – № 1 (116). – С. 81–94.

- Fabri M. The administration of Justice in Europe: towards the development of quality standards / M. Fabri, P. Langbroek, H. Pauliat. – Bologna: Lo Scarabeo, 2003. 494 р.

- An Evaluation of Judicial Case Management Under the Civil Justice Reform Act / J.S. Kakalik, T. Dunworth, L.A. Hill, D.F. McCaffrey, M. Oshiro, N.M. Pace, M.E. Vaiana. – Santa Monica: RAND Corporation, 1996. – 386 p.

- Баймолдина З.Х. Гражданское судопроизводство в Республике Казахстан: новеллы и тенденции / З.Х. Баймолдина // Правовое государство: теория и практика. – 2023. – № 3. – С. 149–155.

- Comparing the evaluation and development of the quality of Justice in Finland, France, Hungary, Italy and The Netherlands / H. Pauliat, C. Foulquier, M. Bencze et al. // Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice/ ed. F. Contini. – Bologna, 2017. – P. 277–296.

- Evaluation of the quality of adjudication in courts of law: principles and proposed Quality Benchmarks: Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi, Finland. – Rovaniemi: Rovaniemi Court of Appeal, 2006. – 79 p.

- Handle with Care Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice / еd. F. Contini. – Bologna, 2017. – 406 p.

- Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) / под. ред. Т.Г. Морщаковой. – Москва: Мысль, 2012. – 584 с.

- Сидоренко М.В. Правовая определенность позиций Европейского суда по правам человека для системы российского уголовно-процессуального права / М.В. Сидоренко // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2017. – № 5. – С. 6–9.