Вопросов явно больше, чем ответов

Бесплатный доступ

представлены фрагменты интервью В.А. Болотова, в которых дается оценка ситуации с дистанционным образованием, включая готовность страны к переходу на онлайн-образование и глобальные перспективы онлайн-образования

Ситуация с дистанционным образованием, готовность страны к переходу на онлайн-образование, онлайн-образование в глобальном масштабе

Короткий адрес: https://sciup.org/14121341

IDR: 14121341

Текст научной статьи Вопросов явно больше, чем ответов

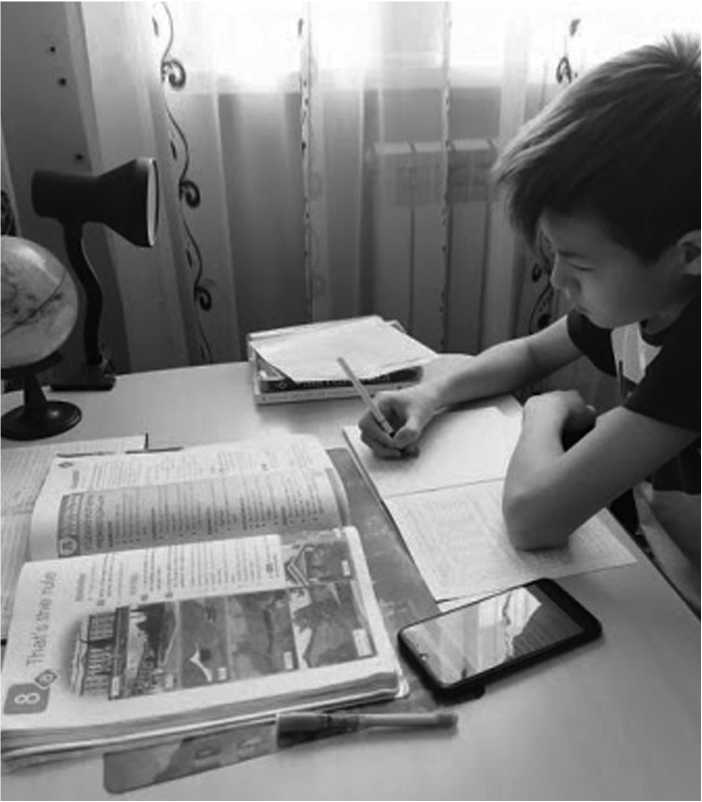

В разных школах, регионах и семьях ситуации очень разные. Например, в семье, где два работающих родителя и ребенок, которому надо учиться, есть только один компьютер. Как им быть в такой ситуации? Я знаю, что в Санкт-Петербурге многие взяли компьютеры в аренду, чтобы каждый член семьи мог работать. А в маленьких городах — я не знаю, как с этим справляться.

Многие учителя до этого не работали так интенсивно с компьютером и с дистанционными технологиями. Мы их не смогли научить этому раньше, теперь за короткое время они учатся сами.

Когда преподаватель вместо того, чтобы работать с классом, теперь просто говорит то же самое на камеру – это не дистанционное образование. Но есть много школ и учителей, которые активно пользуются современными технологиями. Много примеров, где все участники процесса говорят: «Почему мы раньше так не учились?»

Но есть дыры, которые никакой «дистанцион-кой» не закроешь. Это практикумы и лабораторные. Никакие симуляторы на экране не решат эти проблемы в обучении физике, химии, биологии. Трудно решать проблемы, связанные с воспитанием. Потому что без активного взаимодействия лицом к лицу педагоги могут превратиться в морализаторов с экрана, лишь рассказывая, что надо делать, а что делать не надо.

О готовности страны к переходу на онлайн-образование

Скажу больше: ни одна страна в мире не готова к переходу. Раньше платформы для удаленного обучения активно использовали только продвинутые вузы и продвинутые школы. Даже в России есть несколько примеров. «Яндекс.Учебник»

– замечательный пример. Но никакого системного подхода не было.

Россия в этом смысле не лидер, но и не в провале. Просто теперь всему миру понятно, что дистанционное образование нужно рассматривать не только как экзотику и некоторую привилегию, а прямо вводить в обычный учебный процесс. Учитель будет заниматься большую часть времени творчеством, развитием детей, а рутину можно переложить на компьютер.

Об онлайн-образовании в глобальном масштабе

Есть несколько проблем. По всем исследованиям, которые были еще до коронавируса, около 30% обучающихся онлайн сдает экзамены и получают сертификаты, и это высокая цифра.

Начинают слушать 100%, отсеивается 40–50% по мере прохождения курса, а на экзамен приходят оставшиеся. Главная проблема – мотивация. А как мотивировать ребенка, если ему шесть часов надо сидеть за экраном и тупо смотреть в ящик?

Наверное, есть дети, которым это интересно. Но большей части гораздо чаще хочется подстроить какую-нибудь каверзу соседу по парте или потолкаться с одноклассником в коридоре. Ну как без этого? А тут сиди, как дурак.

Даже мама или папа с розгой за спиной не решат проблему мотивации.

Поэтому в стопроцентное онлайн-образование я не верю.

Но есть одно исключение – это повышение квалификации. Если работник имеет хорошую мотивацию, то он спокойно может работать с компьютером, проходя повышение квалификации дома. Например, курсы для бухгалтеров вполне можно делать онлайн. Думаю, что в дополнительном образовании детей будут дистанционные олимпиады, игры, конкурсы.

Но регулярный учебный процесс дистанционное образование, на мой взгляд, не заменит.

Без вины виноватые*

С переходом на дистанционное обучение в адрес учителей полились обвинения: они ленивые, безграмотные, отсталые, ограниченные. СМИ с нездоровым удовольствием констатируют несостоятельность педагогов, а родители в соцсетях критикуют своих учителей. Их обвиняют огульно, всех разом.

Одни говорят, что практически все учителя оказались элементарно не готовы к «дистанту», многие из них ненавидят интернет, игнорируют технический прогресс, но вынуждены работать. Другие пишут, что учителя не умеют общаться, недоброжелательны, не желают понимать ребенка. Некоторые учителя ленятся, берегут себя, не хотят заниматься саморазвитием.

А что же на самом деле? Да, никто не спорит, учителя действительно не были готовы к дистан-ту. Большинство из них не знали ни про Zoom, ни про облачные технологии, ни про виртуальные доски, ни про образовательные площадки и конструкторы в Интернете. Потому что не было в этом необходимости.

Но в экстремальной ситуации массового перехода на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса они в очень короткие сроки, буквально в первые же дни, сделали практически невозможное. Они освоили абсолютно незнакомые им программы, разобрались в сотнях цифровых платформ, научились немного по-другому планировать и проводить уроки. И сделали это сами, без специального обучения.

Да, для многих это было очень трудно. Не обошлось без ошибок. Но учителя справились. Кто-то лучше, кто-то хуже, но дистанционное обучение заработало. Может быть, не так гладко, как бы всем хотелось. Но за два месяца нельзя получить идеальный результат. Причем в условиях, когда не все зависит от учителей.

Учителя ни на минуту не потеряли связь со своими учащимися и их родителями. Наоборот, они нашли новые способы и формы образовательного взаимодействия. Не только онлайн-уроки, но классные часы, родительские собрания, воспитательные мероприятия, конкурсы – все это тоже в «дистанте». Взаимодействие не прекратилось, а подчас усилилось.

Когда родители возмущаются неудачной, по их мнению, организацией учебного процесса, они часто не понимают, что дистант – это совсем иной вариант обучения. Используется заочная форма обучения, а образовательные программы реализуются с применением дистанционных образовательных технологий и электронного об учения. Все это востребует от учащихся больше самостоятельности, ответственности и познавательной активности. А если в этой части дефицит, то, правда, мамам и папам приходится детям объяснять темы, делать с ними уроки.

Кто виноват? Причина, прежде всего, кроется в неумении ребенка учиться и организовать себя. Очевидно, что в предшествующий период учителя и родители вместе недостаточно помогали детям вырабатывать эти качества, овладевать универсальными учебными действиями. При очной форме обучения учителю удается компенсировать эти дефициты на уроке во время непосредственного общения. А при заочной форме обучения имеющиеся недостатки проявляют себя особенно остро.

А каково живется сейчас самим учителям, которых обвиняют в несостоятельности и отсталости? По словам, известного педагога и директора московской школы Е. Ямбурга, «…для того чтобы подготовить электронный урок или видеоконференцию, нужно день и ночь сидеть за компьютером; это очень сложная работа, учителя падают с ног, они вкалывают за компьютерами и сами слепнут от них; это бешеная работа; но это люди, которые нужны детям, потому что дети, если этого не делать, будут бегать по потолку».

Не надо обвинять учителей, они выполняют свою работу, отдавая максимум сил и энергии. А отдельные случаи нерадивых педагогов – это исключение, а не правило.