Вопросы применения аппарата теории искусственного интеллекта в организации обучения работе с юридическими знаниями

Автор: Лагоха А.С.

Журнал: Вестник Алтайской академии экономики и права @vestnik-aael

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 2 (44), 2016 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены вопросы применения аппарата теории искусственного интеллекта в организации обучения работе с юридическими знаниями. Проанализированы основные направления использования формальных методов представления знаний и сформулированы методические основы на конкретном примере в области криминалистики.

Теория искусственного интеллекта, процесс обучения, формальные методы представления знаний

Короткий адрес: https://sciup.org/142179287

IDR: 142179287

Текст научной статьи Вопросы применения аппарата теории искусственного интеллекта в организации обучения работе с юридическими знаниями

Интенсивный рост объема обрабатываемой юридической информации – нормативной правовой, криминологической, уголовно-статистической и т.д. – является одной из характерных черт развития современной юридической науки и практики. Между тем в основе любой осмысленной целенаправленной социальной деятельности, в частности – в области юриспруденции, лежат информационные процессы извлечения знаний, их хранения, анализа и т.д.

Эффективное управление информационными процессами с учетом объема знаний представляется на современном этапе развития юриспруденции нетривиальной задачей, требующей, возможно, нетривиального подхода в решении. Этим объясняется актуальность исследования на социальном уровне.

Возможность использования методов формализации знаний как мощного инструмента работы с системой знаний объясняется рядом причин. Остановимся на некоторых из них.

Во-первых, правовые системы, явления и процессы (прежде всего, механизмы правотворчества, правового регулирования, законности, борьбы с преступностью), наряду с качественными свойствами (структурностью, целостностью, устойчивостью), обладают и количественной мерой (количеством норм, связей, интенсивностью потоков информации, степенью развития, целенаправленности и т.д.).

Во-вторых, в юридических науках в связи с правовой информатизацией общества, созданием информационных комплексов и систем в области права возникло значительное число проблем, связанных с повышением эффективности функционирования правовых систем, юридических органов и процессов. Эти проблемы не могут быть решены без привлечения разнообразных математических методов, в частности методов формализации, так как их сущность в этом случае состоит в разработке формализованных способов достижения целей функционирования систем с наименьшими затратами материальных средств, времени в решении задач.

В-третьих, методы формализации обладают содержательным понятийным аппаратом, с помощью которого представляется возможным отразить в абстрактном виде структуру отдельных правовых систем, их цели, функции, происходящие в них процессы сбора, обработки и использования информации. К числу этих понятий относятся: множество, подмножество, функция, «дерево целей», операция, модель и т.д.

В настоящей статье рассмотрим вопросы применения к системе знаний в области криминалистики аппарата формализации, заимствованного из теории искусственного интеллекта. Метод интеграции процесса обучения работе со знаниями и методов искусственного интеллекта основывается на утверждении, что изучаемые понятия предметной области взаимосвязаны, следуют одно из другого, связи и отношения между понятиями предполагают правила логического вывода конкретных понятий из более обобщенных категорий предметной области.

Актуальность исследования на научно-теоретическом уровне связана с недостаточным обоснованием принципов, механизмов дидактического потенциала теории искусственного интеллекта для интеграции науки, юридической практики и профессионального образования.

На научно-методическом уровне актуальность исследования определяется отсутствием широкой образовательной практики использования систем искусственного интеллекта и востребованностью средств эффективного управления информационными процессами с учетом объема знаний.

Необходимость разрешения перечисленных выше противоречий обусловила актуальность исследования формальных методов представления юридических знаний как интеграционной основы обучения работе со знаниями и аппарата систем искусственного интеллекта.

Теоретико-методологической основой исследования применения формальных методов в процессе обучения являются:

-

- исследования по проблемам разработки, применения образовательных информационных технологий (П. Брусиловский, А.А. Веряев, Л.И. Долинер, Г.В. Лаврентьев, Е.С. Полат, Д.Е. Проскудин, Е.И. Машбиц, И.В. Роберт, А.Я. Савельев, А.В. Соловов, Ю.М. Цевенков и др.);

-

- работы по теории искусственного интеллекта и по их использованию в процессе обучения (А.В. Астахова, Г.А. Атанов, Т.А. Гаврилова, Э.В. Попов, Д. Уотермен, Ф. Хейес-Рот, В.Ф. Хорошевский и др.);

-

- работы по проблемам конструирования педагогического процесса (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, Л.В. Загрекова, В.В. Краевский, Н.Б. Лаврентьева, В.А. Сластенин, Г.К. Селевко, А.В. Хуторской и др.);

-

- использование квазипрофессиональных задач и теория контекстного обучения (О.В. Агапова, А.А. Вербицкий, С.А. Мухина и др.).

Перейдем к сути проблемы. При решении творческих задач, к которым относится процесс обучения работе со знаниями, по мнению автора, необходима система их представления, основанная на логико-семантическом подходе, который позволяет отображать знания о предметной области в виде структурированной модели, в которой учитываются все необходимые связи между элементами, о чем говорится в работах [1; 2]. В теории искусственного интеллекта для такого представления знаний используются следующие методы – семантическая сеть, правила продукций, фреймовая модель.

Семантические сети разработаны М. Куил-лианом; согласно его определению «семантическая сеть – информационная модель предметной области, имеющая вид ориентированного графа, вершины которого соответствуют объектам предметной области, а дуги (ребра) задают отношения между ними. Объектами могут быть понятия, события, свойства, процессы» [3; 4].

Фреймовая модель основана на концепции М. Мински – профессора Массачусетского технологического института, основателя лаборатории искусственного интеллекта, автора ряда фундаментальных работ. Согласно определению М. Мински, фреймы (от англ. frame – рамка, каркас) – это «минимальные структуры информации, необходимые для представления класса объектов, явлений или процессов» [5]. Формально фрейм можно представить строкой вида:

-

< ИФ , ( ИС, ЗС, ПП ),..., ( ИС, ЗС, ПП )>, где ИФ – имя фрейма;

-

ИС – имя слота;

-

ЗС – значение слота;

ПП – имя присоединенной процедуры.

Правила продукций, первоначально предложенные Э. Постом в 1943 г., были впервые применены в системах инженерии знаний в 1972 г. В общем виде под продукцией понимается выражение следующего вида:

«( i ); Q;P;A=>B;N ,

-

где i – имя продукции;

-

Q – сфера применения продукции;

-

А=>В – ядро продукции;

-

Р – условие (предикат) применимости ядра продукции;

N – постусловие продукции» [5; 6].

Интерпретация ядра продукции может быть различной. Обычное прочтение ядра продукции выглядит так: ЕСЛИ А, ТО В.

Описание этих методов представления знаний и их производные моделей встречается практически в каждой монографии, посвященной разработке и исследованию информационных систем, основанным на знаниях [7–10]. Каждой из моделей присущи свои достоинства и недостатки, однако разрабатываемая теория обучения для разностороннего исследования понятий предметной области и их взаимосвязи предполагает структуризацию обучаемыми предметной области с использованием всех трех моделей представления знаний.

Основные этапы применения методов представления знаний:

-

1) составление словаря терминов; выявление понятий;

-

2) выявление связей между понятиями;

-

3) выделение общих свойств и признаков, присущих каждому уровню понятий;

-

4) выделение отличительных признаков каждого уровня понятий;

-

5) установление связей между понятиями, относящимися к одному уровню;

-

6) выделение межуровневых и межпредметных связей;

-

7) определение отношений между понятиями;

-

8) определение алгоритма принятия решений.

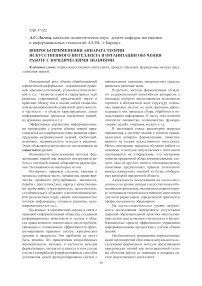

На рисунке 1 представлена обобщенная модель предметной области, отображающая ее логическую структуру.

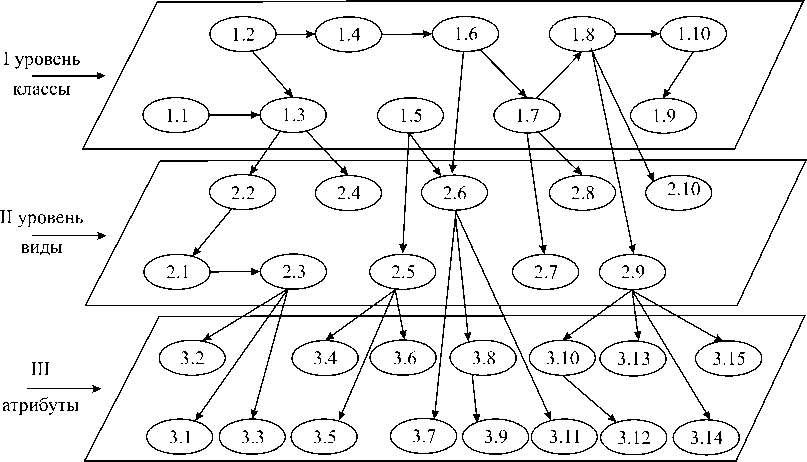

На рисунке 2 приведен пример, иллюстрирующий процесс проектирования системы знаний в области криминалистической идентификации некоторых видов холодного оружия. Схема реализована с использованием онтологического языка описания схем на основе стандарта функционального моделирования IDEF5.

Раздел 1. Юридические науки

Рис. 1. Общая многоуровневая модель представления знаний предметной области

Рис. 2. Фрагмент решения задачи идентификации некоторых видов холодного оружия

В заключение отметим, что описанная выше нием формальных методов представления была методика структуризации знаний с использова- использована автором в рамках дисциплин «Базы

знаний в криминалистике», «Интеллектуальные информационные системы» и «Проектирование юридических экспертных систем», «Проектирование баз знаний в криминалистике», которые преподавались в разные периоды времени на юридическом факультете Алтайской академии экономики и права кафедрой математики и информационных технологий. Элементы методики также использовались для разработки курсовых проектов по дисциплине «Интеллектуальные информационные системы», в результате чего за весь период преподавания дисциплин было разработано более 200 моделей представления знаний с использованием семантических сетей, правил продукций и фреймов в различных областях знаний.

Список литературы Вопросы применения аппарата теории искусственного интеллекта в организации обучения работе с юридическими знаниями

- Лагоха, А.С. Методы и алгоритмы концептуального проектирования юридической экспертно-обучающей системы/А.С. Лагоха//Известия Алтайского государственного университета. -2011. -№1-1 (69). -С. 101-103.

- Лагоха, А.С. Использование компьютерной экспертной системы как средства развития профессиональных компетенций студентов юридических факультетов/Н.Б. Лаврентьева, А.С. Лагоха//Известия Алтайского государственного университета. -2011. -№2-1. -С. 26-30.

- Гаврилова, Т.А. Базы знаний интеллектуальных систем/Т.А. Гаврилова, В.Ф. Хорошевский. -СПб.: Питер, 2000. -384 с.

- Попов, Э.В. Статические и динамические экспертные системы/Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель. -М.: Финансы и статистика, 1996. -320 с.

- Попов, Э.В. Статические и динамические экспертные системы/Э.В. Попов, И.Б. Фоминых, Е.Б. Кисель. -М.: Финансы и статистика, 1996. -320 с.

- Построение экспертных систем/пер. с англ.; под ред. Ф. Хейеса-Рота и др. -М.: Мир, 1987. -441 с.

- Трахтенгерц, Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений/Э.А. Трахтенгерц. -М.: СИНТЕГ, 1998. -360 c.

- Убейко, В.Н. Экспертные системы/В.Н. Убейко. -М.: МАИ, 1992. -156 c.

- Уотермен, Д. Руководство по экспертным системам/Д. Уотермен. -М.: Мир, 1989. -253 c.

- Элти, Д. Экспертные системы: концепции и примеры/Д. Элти, М. Кумбс. -М.: Финансы и статистика, 1987. -350 c.

- Брусиловский, П.Л. Интеллектуальные обучающие системы/П.Л. Брусиловский//Информация. Информационно-технические средства и системы. -1990. -Вып. 2. -С. 3-22.