Вопросы психологического сопровождения обучающихся в аспирантуре в контексте развития интеллектуального потенциала территорий

Автор: Кулакова Анна Борисовна, Фомина Жанна Васильевна

Журнал: Вопросы территориального развития @vtr-isert-ran

Рубрика: Гуманитарные науки

Статья в выпуске: 4 (24), 2015 года.

Бесплатный доступ

Проблема развития интеллектуального потенциала территорий является актуальной для российского общества. В современном научно-образовательном пространстве существует множество технологий, разработок, новых практических решений, которые необходимо популяризировать среди молодых ученых. В связи с этим вопросы всестороннего становления высококвалифицированных кадров в регионе выходят на первый план. В данной статье представлен опыт психологического сопровождения обучающихся аспирантуры Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук. В научной публикации обоснована актуальность проблемы, перечислены основные направления работы специалистов группы психолого-педагогического сопровождения Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, ее цель и задачи, а также раскрыта значимость этой деятельности в процессе исследовательского и личностного становления молодых ученых. Изложена классификация проводимых диагностических исследований, перечислены примеры развивающих просветительских занятий. Показано, что важную роль в развитии интеллектуального потенциала территорий играет комплексный подход к формированию профессионального статуса аспиранта. В ходе исследования выявлены основные критерии эффективной работы по обеспечению социального и эмоционального комфорта молодых ученых, представлена информация о результатах данного направления деятельности Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, сделаны выводы о том, что развитие интеллектуального потенциала территорий зависит не только от профессиональных достижений ученых, но и от их личностных особенностей.

Интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, психологическое сопровождение, образовательный процесс, научно-образовательный центр

Короткий адрес: https://sciup.org/14746355

IDR: 14746355

Текст научной статьи Вопросы психологического сопровождения обучающихся в аспирантуре в контексте развития интеллектуального потенциала территорий

Проблема развития интеллектуального потенциала территорий является актуальной для российского общества. В современном научно-образовательном пространстве существует множество технологий, разработок, новых практических решений, которые необходимо популяризировать среди молодых ученых. В связи с этим вопросы всестороннего становления высококвалифицированных кадров в регионе выходят на первый план.

В данной статье представлен опыт психологического сопровождения обучающихся аспирантуры Института социально-экономического развития территорий Российской академии наук.

В научной публикации обоснована актуальность проблемы, перечислены основные направления работы специалистов группы психолого-педагогического сопровождения Научно-образовательного центра ИСЭРТ РАН, ее цель и задачи, а также раскрыта значимость этой деятельности в процессе исследовательского и личностного становления молодых ученых. Изложена классификация проводимых диагностических исследований, перечислены примеры развивающих просветительских занятий. Показано, что важную роль в развитии интеллектуального потенциала территорий играет комплексный подход к формированию профессионального статуса аспиранта.

В ходе исследования выявлены основные критерии эффективной работы по обеспечению социального и эмоционального комфорта молодых ученых, представлена информация о результатах данного направления деятельности Научно-образовательного центра

ИСЭРТРАН, сделаны выводы о том, что развитие интеллектуального потенциала территорий зависит не только от профессиональных достижений ученых, но и от их личностных особенностей.

Интеллектуальный потенциал, человеческий капитал, психологическое сопровождение, образовательный процесс, научно-образовательный центр.

Ключевая характеристика современного этапа цивилизационного развития – резкое возрастание роли человека в системе факторов производства, это обусловлено необходимостью глубокой социальной переориентации экономических приоритетов. Человек ставится в центр социально-экономической системы, потребность в самореализации становится конечной целью производства и условием его устойчивого развития. На первый план выдвигается обеспечение реализации интеллектуального потенциала, который имеет одно из первостепенных значений для государства, так как в современных условиях основным ресурсом развития и конкурентоспособности страны становится не сырье, физический труд и техническая мощь, а умственные способности.

Именно интеллектуальный потенциал территорий – один из серьезных показателей инвестиционной привлекательности. Поэтому для успешного развития страны, поддержания статуса «мировой державы» необходим качественный рывок в сфере науки и образования посредством всесторонней подготовки высококвалифицированных кадров в области экономики и управления. Учреждениям образования и науки следует уделять особое внимание не только профессиональному становлению молодых ученых, но и их личностному развитию, а также обеспечению эмоционального и социального комфорта [8, с. 36].

На фоне высоких темпов инновационного развития становится все более актуальной проблема формирования и эффективного использования интеллектуаль- ного потенциала, определяемого общим уровнем развития образования, науки и культуры.

Особую значимость данный вопрос приобретает при разработке программ психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса обучающихся аспирантуры. Решающее значение имеет признание интеллектуального потенциала не только как фактора профессионального роста, но и как фактора личностного становления молодого ученого.

Цель данного исследования – выявление значимости психологического сопровождения личности аспиранта как способа формирования интеллектуального потенциала территорий.

Проблема формирования интеллектуального потенциала региона привлекает внимание многих отечественных и зарубежных исследователей.

Так, И.И. Максименко в своих работах уделяет особое внимание роли и значению системы образования и научно-исследовательских учреждений в инновационном развитии человеческого потенциала территорий. Ученый рассматривает данный вопрос, опираясь на труды отечественных исследователей: А.Г. Гранберга, А.И. Татаркина, О.А. Козловой, Ю.К. Перского, А.В. Гребенкина, Ю.Г. Лавриковой, которые освещают приоритетные социально-экономические проблемы развития регионов.

Отдельные аспекты экономики знаний отражаются в трудах Р. Акоффа, Э. Брукинг, К. Вига, П. Друкера, А.Л. Гапоненко, Н.В. Казаковой, А.Н. Козырева, Б.Б. Леонтьева, Т.Ю. Лифановой, Ж.А. Мингалевой, С.А. Митрофанова [9, с. 370].

Вместе с тем недостаточно исследованными остаются вопросы интеграции интеллектуального и личностного потенциала, отсутствует обобщенная картина состояния интеллектуального потенциала в регионе. Малоизученными являются также подходы к формированию интеллектуального потенциала и тенденции его развития в условиях перехода к инновационной экономике.

Уровень образования и состояние науки в стране связаны напрямую. Но наука менее инертна, чем система образования, и за годы реформ она претерпела весьма существенные изменения. Более чем вдвое сократилась численность научного персонала, причем отечественная наука теряла и квалифицированных специалистов. Произошло старение научных кадров, ибо ослаб приток молодежи, в результате чего по многим направлениям остро встала проблема преемственности научных поколений. Значительно снизился престиж науки и научного труда, который в советские времена был достаточно высок. Задача современного общества состоит в обеспечении научной среды молодыми кадрами, способными не только вести исследования, но и формулировать инновационные подходы к решению научных проблем. Новое поколение ученых нуждается в качественной теоретической подготовке, сопряженной с полноценным развитием личностных особенностей.

В связи с этим возрастает необходимость в обосновании значимости психологического сопровождения молодых ученых в русле становления и развития человеческого потенциала территорий.

На территории Вологодской области подготовку кадров высшей квалификации через аспирантуру и докторантуру осуществляют 7 вузов и одна научная организация – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН).

Одной из важнейших задач деятельности ИСЭРТ РАН является подготовка высококвалифицированных кадров в области экономики и управления, которые активно включаются в деятельность, связанную с решением проблем ускорения социально-экономического развития региона.

Подготовка научных кадров высшей квалификации в Институте социально-экономического развития территорий Российской академии наук осуществляется через аспирантуру с 1996 года. Основная цель аспирантуры – постоянное развитие новых перспективных направлений подготовки научно-педагогических кадров из числа наиболее талантливых выпускников для вовлечения их в научно-образовательный процесс. Особенностями подхода к подготовке молодых ученых являются непрерывное образование, связь теории с практикой, использование разноплановых методов обучения.

Процесс подготовки молодых ученых в ИСЭРТ РАН основан на принципе комплексного подхода в обучении и воспитании личности. Его основными положениями являются требования единства и взаимосвязи всех участников образовательного процесса, ориентации на всестороннее развитие личности путем использования комплекса средств, методов, форм и технологий образования, что обусловливает необходимость научного теоретического и практического обобщения [10, с. 85].

Психологическое сопровождение является важным направлением поддержки аспирантов в ходе их обучения и профессионального становления. Его необходимость продиктована двойственной спецификой положения аспиранта, сущность которой заключается в совмещении учеб- ной и профессиональной деятельности и, как следствие, преодолении возникающих трудностей при их дисгармонии.

Поступление в аспирантуру является продолжением профессионального становления человека, в течение которого он должен научиться владеть способами научного познания, определять направления своих действий, ставить цель, находить наиболее эффективные способы управления образованием. Во многом такие важные для аспиранта аспекты деятельности, как степень самостоятельности при выборе темы диссертации, смелость в отстаивании своей точки зрения, видение проблемы, умение адекватно принимать замечания и критику, выдерживание ситуации постоянного планирования, стремление достичь успеха в какой-либо области имеют в своей основе психологическую составляющую.

Поэтому процессы обучения и профессионального становления аспирантов в ходе их реализации должны сопровождаться специалистами-психологами. Особенностью деятельности группы психолого-педагогического сопровождения ИСЭРТ РАН является не только проведение диагностики личностного развития аспирантов, уровня их адаптации в новых условиях, но и организация тренингов, развивающих занятий, оказание консультативной помощи, а также психологическое просвещение и профилактика.

В Институте социально-экономического развития территорий РАН целью психологического сопровождения обучающихся аспирантуры является формирование и развитие благоприятных социально-психологических условий для осуществления успешной учебной и профессиональной деятельности.

Для достижения поставленной цели выполняется ряд задач:

– способствовать формированию и развитию профессионально важных качеств личности;

– актуализировать саморазвитие аспирантов, вовлекать их в учебный процесс на основе интеллектуализации, гуманизации и фундаментализации содержания управления профессиональным образованием;

– содействовать интеллектуальному и профессиональному становлению и развитию аспирантов ИСЭРТ РАН;

– определять психоэмоциональное состояние, мотивационную сферу обучающихся с помощью психологических диагностик и осуществлять их коррекцию на основании полученных результатов;

– развивать навыки эффективного общения, публичного выступления, защиты от манипуляций, способствовать созданию благоприятного психологического климата в учебных и рабочих коллективах.

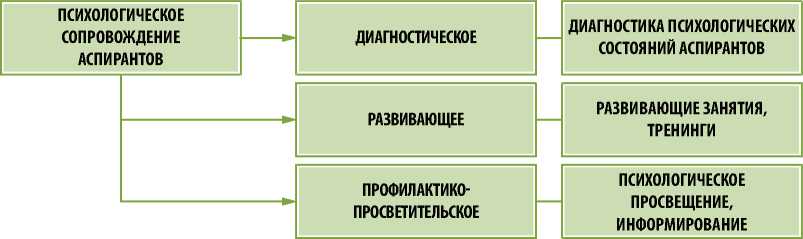

Основная деятельность группы психологического сопровождения аспирантов, направленная на решение поставленных задач, осуществляется в ходе системной реализации диагностического, развивающего, профилактико-просветительского направлений (рис. 1) [6].

Деятельность в рамках каждого направления носит творческий характер и, в первую очередь исходя из потребностей аспирантов в ходе учебного и профессионального процессов, специалистами используются такие формы и методы работы, как развивающие занятия, деловые игры, психологические тестирования, мониторинги оценки, опросы, социальнопсихологические тренинги, групповые и индивидуальные занятия, научно-методические семинары и т. д.

Приоритетами в деятельности психологической группы по отношению к сопровождению аспирантов являются социально-психологический комфорт, личностное, интеллектуальное и профессиональное развитие, психологическое здоровье участников образовательного процесса.

Рис. 1. Система психологического сопровождения аспирантов в учебном и профессиональном становлении

Таблица 1. Направления работы психологической группы с аспирантами I курса ИСЭРТ РАН

|

Направление работы |

Мероприятие |

Цель |

|

Развивающее, просветительское |

Адаптационные тренинги |

Оптимизация прохождения аспирантами адаптацион-ного периода, активное включение новичков в учебные и профессиональные процессы путем установления коммуникации в группе. |

|

Диагностическое |

Диагностика уровня адаптации |

Выявление уровня адаптации аспирантов-первокурс-ников, разработка мер по дальнейшей работе с группой. |

Основной задачей психологов ИСЭРТ РАН по сопровождению вновь поступивших в аспирантуру является создание наиболее благоприятных условий для их «вливания» в учебный и профессиональный процессы, эффективного освоения новой социальной роли, принятия новых прав и обязанностей.

В связи с этим обучающимся I курса уделяется особое внимание, для них разработана целая система мероприятий, позволяющая ускорить процесс адаптации к условиям деятельности, к коллективу и будущей профессии (табл. 1) .

Работа с поступившими в аспирантуру обучающимися начинается с цикла развивающих тренинговых занятий, первоочередной задачей которых является налаживание коммуникации в группе, установление контактов между участниками, формирование базы для принятия новых условий учебы и работы.

Все занятия проходят в ресурсном кругу и соответствуют основным принципам реализации адаптационного тренинга:

– самораскрытие (предоставление участникам возможности в течение занятия выразить свои истинные мысли и чувства, переживания, возникшие у них в адаптационный период);

– доброжелательность (проявление теплоты и дружеских взаимоотношений между участниками тренинга, исключение неприязни и агрессии);

– психокоррекционный эффект (помощь участнику в личностном самопознании и становлении, в преодолении комплексов, связанных с будущей учебной и профессиональной деятельностью);

– добровольная активность (участие в занятии и выполнение упражнений осуществляется не за счет давления и принуждения, а путем поощрения участников);

– индивидуальный подход (учет индивидуально-психологических особенностей участников: темперамент, характер, уровень развития контактности и организаторских способностей, самооценка, мотивы выбора профессии, уровень тревожности, показатели самочувствия, настроения и активности и др.).

Тематика занятий обусловлена особенностями прохождения аспирантами адаптационного периода и охватывает множество областей. Так, сотрудниками психологической группы были проведены следующие занятия, направленные на поддержку аспирантов при прохождении адаптационного периода: «Я – аспирант», «Мой путь в науке», психологическая игра «Формула хорошего настроения», «Кодекс корпоративной этики», «Я в науке», «Кто такой аспирант?», «Эффективное управление временем», «Командообразование» и др.

Проведение данных занятий осуществляется параллельно с другой внеучеб-ной деятельностью (экскурсии, семинары) и оказывает позитивный эффект на прохождение первокурсниками адаптационного периода обучения.

По итогам воплощения на практике цикла развивающих занятий специалистами группы психологического сопровождения проводится исследование, призванное осуществить контроль эффективности работы, – диагностика уровня адаптированности аспирантов первого года обучения в ИСЭРТ РАН.

Исследование проводится с 2011/2012 уч. г. и позволяет судить о протекании адаптационного периода у новичков, а также проанализировать их мотивационную сферу и выстроить план дальнейшей работы.

К основным трудностям, с которыми сталкиваются первокурсники во время освоения нового учебного и рабочего пространства, относятся: овладение большими объемами информации, вхождение в новый режим работы, поэтапное планирование дальнейшей деятельности, отсутствие опыта в написании НИР, сложность в выборе темы диссертации и в ее обосновании.

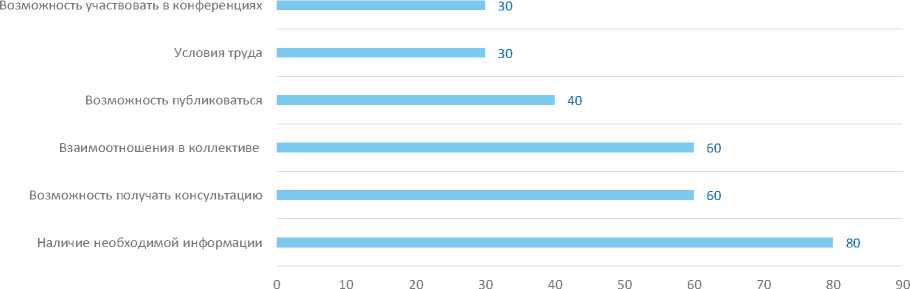

По итогам опроса, проведенного в 2014/2015 уч. г., в качестве факторов, влияющих на эффективность и результативность учебной и профессиональной деятельности, 80% опрошенных отмечают для себя наличие необходимой научной информации. На втором месте по значимости воздействующих факторов обозначены – возможность получать научную консультацию (60%), взаимоотношения с коллегами и руководителем (60%). 40% отмечают такой фактор, как возможность осуществлять публикационную деятельность, 30% – условия труда и возможность участвовать в конференциях и семинарах (рис. 2). Данное распределение ответов обусловлено тем, что на эффективность и результативность учебной и трудовой деятельности влияют все представленные факторы.

Результаты исследования 2014/2015 уч. года позволяют сделать вывод о том, что аспиранты первого года обучения пребывают в активном работоспособном (60%) и спокойном, ровном (40%) состояниях на рабочих местах, не испытывают дискомфорта, с интересом посещают проводимые мероприятия в ИСЭРТ РАН и чувствуют поддержку в новом коллективе. Все это свидетельствует об отсутствии тревожности, негативных эмоций в период адаптации. К основным трудностям были отнесены те моменты, которые связаны с отсутствием опыта в области научного знания, что в свою очередь является закономерным и исправимым по мере увеличения стажа работы и обучения в рамках ИСЭРТ РАН.

Все показатели, полученные по результатам диагностики адаптированности аспирантов первого года обучения, учитываются в дальнейшей работе с ними.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Что из перечисленного влияет на эффективность и результативность Вашей учебной и профессиональной деятельности?», % от числа опрошенных

После прохождения адаптационного периода социально-психологическое сопровождение аспирантов продолжается. Его цель состоит в психологическом мониторинге процесса учебного и профессионального становления, в отслеживании и своевременном предупреждении возникающих трудностей, создании благоприятного настроя на деятельность [7].

В рамках развивающего направления работы для обучающихся аспирантуры один раз в два месяца проводятся занятия с элементами тренинга. Их тематика очень разнообразна, т. к. чаще всего они разрабатываются как самостоятельные, логически завершенные занятия и рассчитываются на определенный временной промежуток (1 час). Их посещают аспиранты всех курсов по желанию и в зависимости от заинтересованности той или иной темой. Сотрудниками психологической группы были проведены такие занятия, как «Целеполагание», «Сотрудничество в группе», «Эффективное распределение времени», «Способы снятия эмоционального напряжения», «Навыки ассертив-ного поведения», «Публичное выступление», «Приемы саморегуляции» и др. В таблице 2 представлены темы занятий, проводимых в 2014/2015 уч. году

Развивающие занятия способствуют достижению общей цели психологической поддержки и сопровождения – формированию благоприятных социальнопсихологических условий для успешной учебной и профессиональной деятельности аспирантов ИСЭРТ РАН.

Диагностическое направление является наиболее приоритетным и масштабным по своему содержанию и включает в себя проведение на протяжении всего периода обучения аспирантов психологических диагностик.

За годы развития психологического сопровождения аспирантов в ИСЭРТ РАН сформирован портфель апробированных диагностик (табл. 3) .

В связи с тем, что итоги всех исследований за многолетний период работы группы психологического сопровождения являются достаточно объемными по своему содержанию, представим динамику результатов по двум наиболее показательным диагностикам в отношении профессионального и учебного становления аспирантов: диагностику мотивационной сферы аспирантов ИСЭРТ РАН и их эмоциональной сферы.

1. Успешность обучения в аспирантуре во многом зависит от мотивированности аспиранта на данный вид деятельности.

Таблица 2. Р азвивающие психологические занятия с аспирантами I – III курсов в 2014/2015 уч. г.

|

№ п/п |

Название |

Цель |

Месяц проведения |

|

1 |

«Искусство быть лидером» |

Определение лидерских качеств, формирование позиции лидера |

Октябрь |

|

2 |

«Коллаж мечты – техника работы с целями» |

Формирование образа желаемого, постановка целей на будущий год |

Декабрь |

|

3 |

«Способы развития быстроты мышления» |

Освоение способов тренировки скоростного мышления |

Февраль |

|

4 |

«Самоконтроль» |

Управление эмоциями, овладение способами контроля над собой |

Апрель |

Таблица 3. Диагностики аспирантов в период функционирования группы психологического сопровождения

|

Название диагностики |

Методика |

Цель |

|

Диагностика адаптации аспирантов первого года обучения |

– анкета, разработанная специа-листами СПГ; – опросник готовности к про-фессиональной деятельности (В. Симонов, Ю. Дементьева). |

– определение уровня овладения профессиональными знаниями, умениями, навыками; – выявление уровня освоения социально-психологических особенностей организации, позитивного взаимодействия и сотрудничества с ее коллективом. |

|

Диагностика мотивационной сферы |

– методика А.А. Реана, В.А. Якунина; – методика Ч.Д. Спилберга. |

– определение доминирующих мотивов обучения аспирантов ИСЭРТ РАН. |

|

Диагностика эмоциональной сферы |

– анкета качественного анализа эмоционального комфорта аспирантов, разработанная специалистами СПГ; – методика «Самочувствие. Активность. Настроение» (В.А. Доскин); – цветовой тест эмоциональных состояний (модификация теста М. Люшера). |

– отслеживание уровня эмоцио-нального комфорта испытуемых для профилактики стрессовых ситуаций, способных отрицательно влиять на учебный и рабочий процессы. |

|

Диагностика интеллектуальных умений |

– тест интеллектуальных и профессиональных способностей (ТИПС). |

– определение основных особенностей структуры интеллекта аспирантов, выявление способностей к научно-исследовательской деятельности. |

|

Диагностика личностной сферы |

– методика изучения выраженности личностных качеств (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); – методика склонностей к твор-ческому и исполнительскому труду (А.Г. Грецов); – самооценка и экспертная оценка проявлений личностных качеств в деятельности; – диагностика межличностных отношений (Т. Лири); – методика предрасположенности к конфликтному поведению (тест К. Томаса). |

– определение основных особеностей структуры интеллекта, индивидуальных черт и способностей личности. |

Рассмотрим результаты диагностики мотивационной сферы аспирантов в период 2006/2007 – 2012/2013 уч. гг.

Изучение доминирующих мотивов обучения в аспирантуре осуществлялось на основе списка мотивов, предложенного А.А. Реаном и В.А. Якуниным. Результаты исследования представлены в таблице 4, где «+» означает выделение данного мотива в качестве приоритетного большинством испытуемых (более 70%), а «–» – невостребованность мотива (менее 10% от числа опрошенных).

Данное распределение мотивов обучения в аспирантуре ИСЭРТ РАН свидетельствует о том, что в период с 2006/2007 – 2014/2015 уч. гг. в числе главных мотивов были отмечены как наиболее приоритет- ные следующие: желание заниматься научно-исследовательской деятельностью (100%); конкурентоспособность на рынке труда (89%). На втором месте по значимости был обозначен мотив – реализоваться в будущем как научный сотрудник (78%). На третьем месте – желание преподавать (67%).

Такого рода распределение выбора мотивов обучения доказывает, что познавательная мотивация выступает главной доминантой в сравнении с ситуативными причинами обучения в аспирантуре.

В связи с этим можно сделать вывод, что мотивация является осознанной и не противоречит внутренним мотивам личностей аспирантов. Это в свою очередь создает благоприятные условия

Таблица 4. Доминирующие мотивы аспирантов ИСЭРТ РАН в 2006/2007 – 2014/2015 уч. гг.

С целью отслеживания уровня эмоционального комфорта аспирантов и профилактики стрессовых ситуаций, способных отрицательно влиять на процессы их трудовой и учебной деятельности, специалистами социально-психологической группы с 2009 уч. года проводится исследование эмоциональной сферы аспирантов. Данная диагностика испытуемых осуществлялась с помощью анкеты качественного анализа эмоционального комфорта аспирантов, которая выявляет эмоциональное отношение респондентов к следующим составляющим их деятельности: работе, процессу обучения, взаимоотношениям с научным руководителем, общению с коллегами, взаимодействию с руководителем отдела.

Испытуемым предлагалось оценить утверждения об эмоциональном состоянии по 10-балльной шкале (от 1 – «крайне негативное» до 10 – «максимально положительное»).

В период 2009 – 2015 гг. наблюдается стабильный рост показателя эмоционального отношения к учебе, который увеличился на 0,3 балла в сравнении с прошлым годом и на 1,1 балла в сравнении с 2009 годом (рис. 3). Показатель эмоционального отношения к работе соответствует 8,8 баллам, что превышает предыдущие показатели в среднем на 0,9 балла. Из этого следует, что учебная и профессиональная деятельность аспирантов в настоящий момент удовлетворяет их, соответствует ожиданиям, раскрывает образовательный и трудовой потенциал, развивает профессионально важные качества.

Динамика показателя эмоционального комфорта аспирантов с руководителем отдела в период 2009 – 2015 гг. варьируется от 8,3 до 9,5 баллов. Количество баллов, полученное в 2015 году, равно 8,7, что соответствует среднему значению за 7 лет. Показатель эмоционального комфорта в коллективе снизился на 0,7 балла по сравнению с предыдущим годом и соответствует 9,1 баллам. Однако данное значение соответствует среднему показателю (9,1 балла) за исследуемый период. Этот факт позволяет судить о стабильном эмоциональном фоне на рабочих местах, создании партнерских взаимоотношений между аспирантами и другими сотрудниками.

С 2009 года по настоящий момент показатель эмоционального комфорта аспирантов с научным руководителем увеличился на 0,2 балла и соответствует 8,8 баллам.

Следует отметить, что по некоторым параметрам диагностики эмоционального комфорта аспирантов выявлено незначительное снижение показателей в сравнении с результатами прошлого года: эмоциональное отношение к работе (с 9,2 до 8,8 баллов), эмоциональный комфорт с руководителем отдела (с 9,5 до 8,7 баллов), эмоциональный комфорт с коллегами

|

9,6 |

|||||

|

эмициинальныи кимфирт с научным рукивидителем |

|||||

|

9,6 |

|||||

|

ЗтиЦИиНаЛЬпЫИ кимфирт С КиЛЛс1аМИ |

|||||

|

9,5 |

|||||

|

эмициинэльныи кимфирт с рукивидитсЛбм итделэ |

|||||

|

Эмициинальние итнишение к рабите |

|||||

|

Эмициинальние итнишение к учебе |

|||||

|

0 |

2 |

4 |

6 |

8 |

10 |

■ 2015 г. ■ 2014 г. ■ 2013 г. ■ 2012 г. ■ 2011г. ■ 2010 г. ■ 2009 г.

Рис. 3. Динамика уровня эмоционального состояния аспирантов в период 2009 – 2015 гг.

(с 9,8 до 9,1 баллов), эмоциональный комфорт с научным руководителем (с 9,6 до 8,8 баллов). Причиной такого распределения исследуемых показателей в 2015 году может являться сложная социально-экономическая ситуация в стране и регионе, что негативно влияет на эмоциональное состояние аспирантов ИСЭРТ РАН.

Таким образом, сравнительный анализ выявил положительную динамику показателей эмоционального отношения аспирантов ИСЭРТ РАН к учебному процессу, а также спокойное, здоровое эмоциональное состояние по остальным исследуемым параметрам.

Далее представим опыт функционирования профилактико-просветительского направления деятельности ППГ, осуществление работы которого объединяет аспирантов всех курсов.

В рамках просветительской работы c аспирантами специалистами группы психологического сопровождения на протяжении всего учебного процесса проводятся информационные занятия. Каждое такое мероприятие включает в себя определенные цели, направленные на просвещение и социально-культурное развитие аспирантов, а также профилактические меры в формировании знаний правил дорожного движения, норм светского и делового этикета, базовых знаний по психологии общения, навыков здорового образа

Таблица 5. Реализация профилактико-просветительского направления работы с аспирантами

Таким образом, направление деятельности по психологическому просвещению и профилактической работе с аспирантами является дополняющим вектором в работе психологической группы. Реализация мероприятий в рамках данного направления ориентирована на создание условий для приобретения психологических знаний и навыков, необходимых для достижения успеха в различных сферах жизни и своевременное предупреждение нарушений в становлении личности аспиранта.

Обобщая итоги работы по психологическому сопровождению молодых ученых ИСЭРТ РАН, можно сделать следующие выводы:

– деятельность по психологическому сопровождению аспирантов I – III курсов реализуется в рамках диагностического, развивающего, профилактико-просветительского направлений работы и ориентирована на достижение общей цели – формирования благоприятных социальнопсихологических условий для успешной учебной и профессиональной деятельности обучающихся аспирантуры ИСЭРТ РАН;

– для достижения поставленной цели в работе используются разнообразные формы (деловая игра, тренинг, дискуссия, просмотр информационных фильмов и др.) и методы (анкетирование, опрос и др.) групповой и индивидуальной работы;

– контроль эффективности проводимых занятий осуществляется посредством диагностических исследований, проведение которых позволяет отслеживать результаты и совершенствовать процесс сопровождения;

– в рамках каждого из выделенных направлений работа носит систематический характер, что повышает ее эффективность и продуктивность.

Подводя итоги, следует сказать о том, что психологическое сопровождение молодого ученого благоприятно влияет на его профессиональное и личностное развитие, самореализацию и формирование исследовательских компетенций, что в свою очередь оптимальным образом способствует целостному становлению интеллектуального потенциала территорий. Именно он является интегрирующим показателем внутренних источников, возможностей, решения социальных, политических, идеологических, культурных и других проблем региона и страны, потому что мировое сообщество вступает в новую эпоху. В связи с этим становится жизненно важным наиболее полное раскрытие интеллектуального потенциала личности, использование новых открытий и изобретений, основанных на моральных принципах и нравственных императивах.

Список литературы Вопросы психологического сопровождения обучающихся в аспирантуре в контексте развития интеллектуального потенциала территорий

- Андреев, С. В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным отношениям /С. В. Андреев. -М., 1997. -360 с.

- Валеева, А. Ф. Качество интеллектуально-образовательного потенциала как фактор развития личности научного работника /А. Ф. Валеева, Е. А. Михалева, М. А. Нугаев//Фундаментальные исследования. -2008. -№ 8 -С. 72-73.

- Дежина, И. Г. Опыт интеграции образования и науки на примере программы «Фундаментальные исследования и высшее образование» /И. Г. Дежина//Университетское управление: практика и анализ. -2007. -№ 1. -150 с.

- Егорихина, С. Ю. Подготовка научных кадров для экономики региона (из опыта аспирантуры ИСЭРТ РАН) /С. Ю. Егорихина, Н. Н. Подволоцкая//Проблемы развития территории. -2012. -№ 4. -С. 123-132.

- Ильин, В. А. Интеллектуальные ресурсы как фактор инновационного развития /В. А. Ильин, К. А. Гулин, Т. В. Ускова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2010. -№ 3. -С. 23-30.

- Кулакова, А. Б. Диагностическое направление работы в НОЦ ИСЭРТ РАН /А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина//Вопросы территориального развития -2014. -№ 8 (18). -Режим доступа: http://goo.gl/HO79Cf

- Кулакова, А. Б. Оценка степени адаптации молодых ученых к условиям трудовой и учебной деятельности в учреждении науки /А. Б. Кулакова, Ж. В. Фомина//Вопросы территориального развития. -2014. -№ 4 (14). -Режим доступа: http://goo.gl/uX0hZx

- Кунгурцева, Г. Ф. Интеллектуальный потенциал личности: опыт социологического анализа /Г.Ф. Кунгурцева//Омский научный вестник. -2010. -№ 6 (92). -С. 34-38.

- Максименко, И. И. Научный потенциал в сфере высшего образования /И. И. Максименко//Научно-технические ведомости СПбГПУ. -2008. -№ 6. -С. 366-371.

- Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН: 10 лет. От идеи до реализации : в 2-х кн./В. А. Ильин, А. А. Шабунова, В. И. Попова, Г. В. Леонидова, О. Ю. Гарманова, С. Ю. Егорихина, Л. В. Жданова, И. А. Королева, А. Б. Кулакова. -Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. -Кн. 2: Подсистема послевузовского образования. -126 с.

- О совершенствовании системы подготовки специалистов высшей квалификации в аспирантуре /Н. Г. Стронгин, Б. И. Бедный, Г. А. Максимов, А. А. Миронос//Университетское управление: практика и анализ. -2006. -№ 2. -С. 45-51.

- Петров, В. Ю. Критерии оценки качества подготовки кадров высшей квалификации /В. Ю. Петров, В. Ю. Столбов, М. Б. Гитман//Высшее образование в России. -2008. -№ 8. -С. 13-19.

- Фомина, Ж. В. Методические аспекты подготовки научных кадров в Научно-образовательном центре Института социально-экономического развития Российской академии наук /Ж. В. Фомина//Проблемы развития экономики и сферы сервиса в регионе: сб. материалов VIII Международной науч.-практ. конф., г. Сыктывкар. -Сыктывкар, 2014. -С. 258-261.

- Фомина, Ж.В. Научные семинары-дискуссии как способ овладения риторической компетенцией /Ж. В. Фомина, А. Б. Кулакова//Проблемы развития территории. -2014. -№ 3 (71). -С. 126-133.