Воспитание боевой слаженности учебного взвода

Автор: Астафьев Николай Вениаминович

Журнал: Психопедагогика в правоохранительных органах @pp-omamvd

Рубрика: Преподавателю вуза: теория и практика

Статья в выпуске: 2 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье показана высокая воспитательная и образовательная эффективность соревновательного метода обучения при использовании его на занятиях по основам топографической подготовки (в рамках курсового обучения в загородном учебном центре академии по дисциплине «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность»).

Практические занятия, основы топографической подготовки, учебно-тренировочные карты, учебный вопрос

Короткий адрес: https://sciup.org/14988975

IDR: 14988975

Текст обзорной статьи Воспитание боевой слаженности учебного взвода

Учебной дисциплиной «Начальная профессиональная подготовка и введение в специальность» предусмотрена тема «Основы топографической подготовки сотрудников органов внутренних дел» в объеме 4 часов практических занятий (2 часа аудиторные и два часа – в полевых условиях). В загородном учебном центре академии курсанты осваивают движение по маршруту по известным азимутам и дальностям до местных предметов (в парах шагов). Изучение плана практического занятия показало, что плотность занятия невысокая – курсанты в составе трех отделений двигаются по маршруту, состоящему из двух-трех местных предметов, которые расположены на большой дальности – 600–700 пар шагов. Это существенно снижает качество практического обучения, так как не все курсанты принимают участие в измерении азимутов и пар шагов. С учетом этого обстоятельства было пересмотрено содержание практического занятия, целью которого является увеличение плотности занятия.

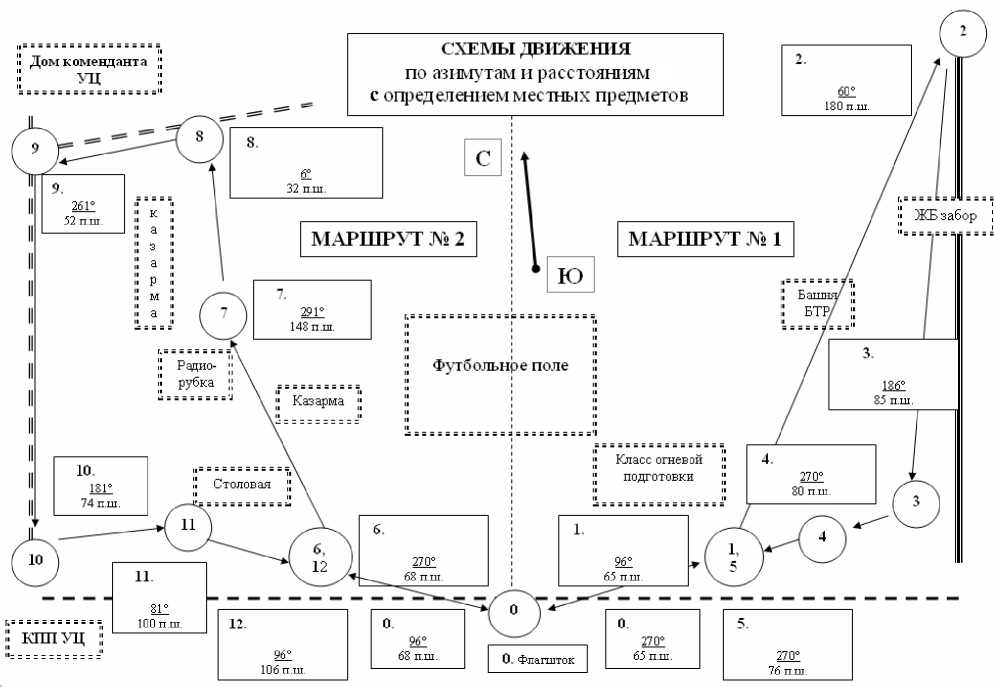

Для проведения практического занятия на базе загородного учебного центра по теме «Основы топографической подготовки сотрудников органов внутренних дел» нами были разработаны учебно-тренировочные карты для курсантов и рабочие схемы для преподавателя (рис. 1–5). С целью формирования боевой слаженности учебного взвода использовался соревновательный метод.

В ходе практического занятия решаются учебные вопросы в следующих целях:

– образовательная : научить курсантов движению по маршруту, обозначенному местными предметами, в условиях видимости этих местных предметов, с измерением азимутов и определением расстояний (подсчет пар шагов);

– воспитательная : сформировать боевую слаженность учебного взвода.

Hа практическом полевом занятии осваивались следующие учебные вопросы :

-

1) порядок определения частей света по компасу, признакам местных предметов, небесным светилам;

-

2) определение азимутов местных предметов, расположенных на открытой местности, движение к местным предметам по азимуту, с определением расстояний (парами шагов) до предмета, определение обратного азимута;

-

3) движение по маршруту, обозначенному местными предметами, в условиях видимости этих местных предметов, с измерением азимутов и определением расстояний (подсчет пар шагов);

-

4) отработка норматива № 1. Определение направления (азимута) на местности.

Для проведения практического занятия необходимо материальное обеспечение : компас Адрианова – 8–12 шт.; рабочая схема для преподавателя (азимуты, обратные азимуты, расстояния до местных предметов, расположенных на территории учебного центра (в парах шагов)) – 1 шт.; учебно-тренировочная карта для курсантов-1 (результаты измерений азимутов, обратных азимутов, расстояний до местных предметов, расположенных на территории учебного центра (в парах шагов)) – 4 шт.; таблицы для записей результатов измерений азимутов и расстояний (для курсантов) – 4 шт.; рабочая схема для преподавателя (азимуты, обратные азимуты, расстояния до местных предметов (в парах шагов), расположенных на территории учебного центра) – 1 шт.; учебно-тренировочная карта для курсантов-2 (результаты измерений азимутов и расстояний (в парах шагов) до местных предметов, расположенных на маршрутах движения) – 4 шт.; учебно-тренировочная карта для курсантов-3 (результаты определения местных предметов, расположенных на маршруте по величинам азимутов и расстояний (в парах шагов)) – 4 шт.

Основная часть практического занятия начинается с контроля полученных на предыдущем занятии знаний и умений. Этому посвящен первый учебный вопрос.

Первый учебный вопрос (время на отработку 10 мин.) – порядок определения частей света по компасу, по признакам местных предметов, по небесным светилам.

Преподаватель выборочным методом проводит опрос знаний и умений курсантов определять части света по компасу, по признакам местных предметов, по небесным светилам. Далее преподаватель объясняет порядок действий при определении частей света по солн- цу и часам (при условии соответствующего состояния погоды). После этого выборочным методом проверяются умения курсантов в определении частей света по солнцу при помощи часов.

Второй учебный вопрос (время на отработку 20 мин.) – обучение определению азимутов местных предметов, расположенных на открытой местности, в пределах видимости, на малых дальностях (40–60 пар шагов), движение к местным предметам по азимуту, с определением расстояний (парами шагов) до предмета, определение обратного азимута. Малое расстояние до местных предметов позволяет повысить плотность занятия и за короткое время обучить курсантов определению азимута местного предмета и подсчету пар шагов до него.

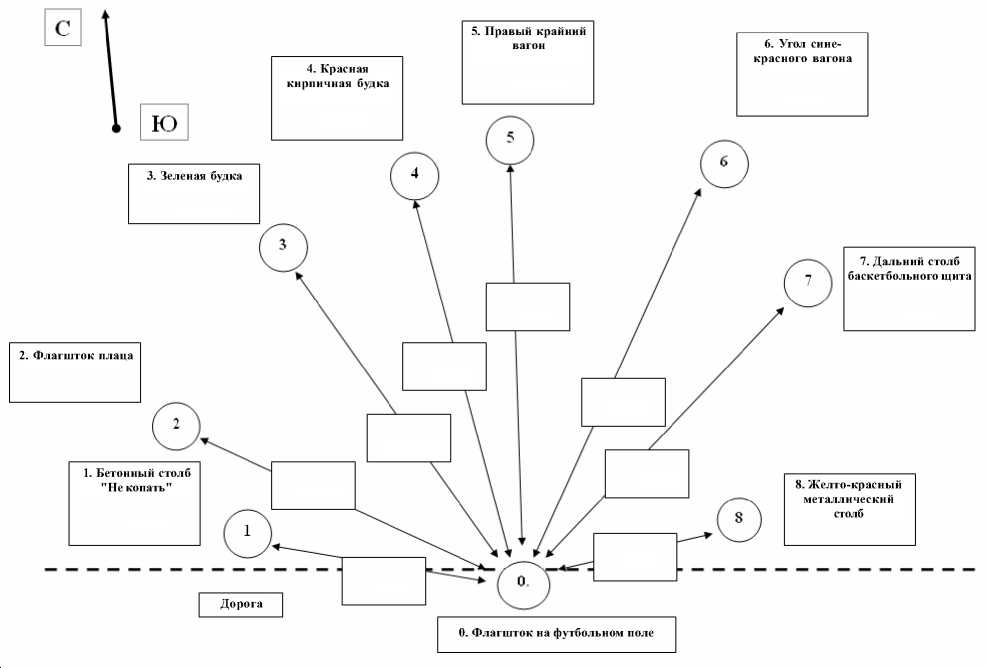

Преподаватель формирует от 4 до 6 учебных подгрупп из состава учебного взвода. Hапример, каждое отделение взвода делится на две равные части, тем самым формируется шесть учебно-боевых коллективов. Далее преподаватель дает указание курсантам выбрать руководителя в каждой учебной подгруппе. После этого преподаватель выдает руководителям учебных подгрупп учебно-тренировочную карту для курсантов-1 (рис. 1), таблицы для записей результатов измерений азимутов и расстояний (табл.), компасы Адрианова (как минимум два). Далее преподаватель дает время (1– 2 мин.) для уяснения задачи и организации взаимодействия членов коллектива. После ответов на возникшие у курсантов вопросы и контроля уяснения поставленной задачи преподаватель напоминает о том, что некоторые местные предметы являются металлическими и приводят к нарушению работы компаса, что при измерении азимутов необходимо располагаться вдали от таких предметов, но обязательно находиться на линии, соединяющей эти местные предметы. Hапоминает, что результаты измерений азимутов и фамилии курсанты должны записывать в таблицу. Указывает учебным подгруппам порядок смены местных предметов – слева-направо по движению часовой стрелки. Первая учебная подгруппа начинает работу с первого предмета, вторая – со второго, третья – с третьего местного предмета. После последнего (восьмого) местного предмета учебные подгруппы отрабатывают оставшиеся маршруты, начиная с первого и перемещаясь по часовой стрелке. Каждому курсанту необходимо 3–4 раза измерить азимут и 3–4 раза подсчитать количество пар шагов между местными предметами.

По истечении времени на подготовку подгрупп преподаватель подает команду: «Время на выполнение поставленной задачи 15 мин. К выполнению задания приступить!». По истечении указанного времени преподаватель подает команду «Стой! Прекратить выполнение задания! Ко мне! Сдать таблицы и учебно-тренировочные карты!». Таким образом, выполнение задания организовано при использовании соревновательного метода. Кроме того, курсантам предоставляется возможность организовать свои действия, распределить функциональные обязанности.

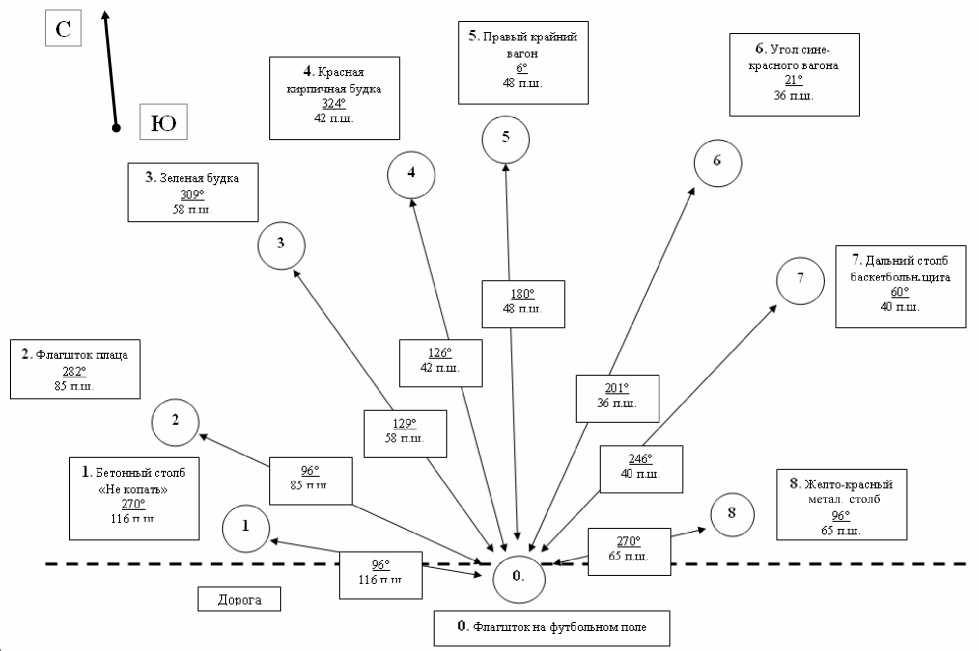

Для оценки правильности измерения азимутов и обратных азимутов, а также расстояний между местными предметами преподаватель пользуется рабочей схе -

Рис. 1. Учебно-тренировочная карта для курсантов-1: результаты измерений азимутов, обратных азимутов, расстояний до местных предметов (в парах шагов)

мой для преподавателя-1 (рис. 2). После окончания выполнения задания преподаватель оценивает результат его выполнения. Вначале оценивается объем работы (количество измерений), выполненной учебной подгруппой, далее – правильность измерений. Курсанты, сделавшие самое большое число измерений (не менее пяти), поощряются положительными оценками.

Третий учебный вопрос (время на отработку – 30 мин.) – движение по маршруту, обозначенному местными предметами, в условиях видимости этих местных предметов, с измерением азимутов и определением расстояний (подсчет пар шагов).

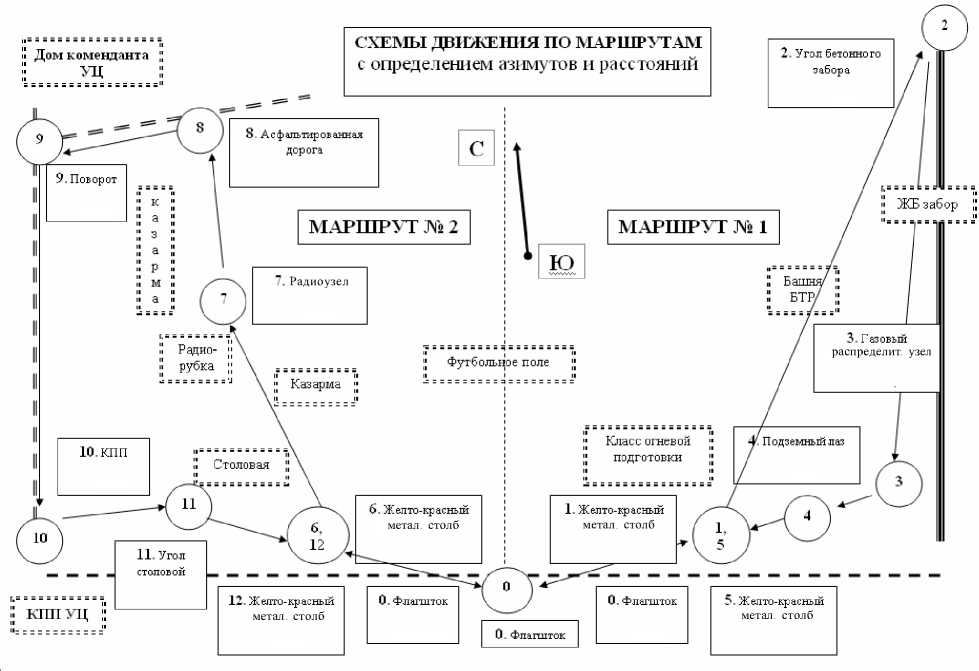

Для отработки третьего учебного вопроса взвод необходимо разделить на две равные части по количеству курсантов, для чего следует учебные подгруппы объединить в два коллектива. После этого предлагается курсантам выбрать руководителя коллектива, затем выдать учебно-тренировочную карту для курсантов-2 , предоставить время для уяснения задачи и организации работы коллектива, т. е. распределения обязанностей, так как в наличии всего от 2 до 4 компасов (в подгруппах должно быть одинаковое количество компасов). Условия соревнований – одновременный старт команд, финиш по последнему участнику. По готовности подгрупп преподаватель подает команду «К выполнению задания – приступить!»

Важным методическим приемом частной методики является то, что после прохождения одного из маршрутов (подгруппы стартуют в противоположном направлении (рис. 3)) в нулевой точке преподаватель осуществляет промежуточный контроль – контролирует в схеме маршрута записи азимутов и количество пар шагов. После контроля преподаватель разрешает команде передвижение по второму маршруту.

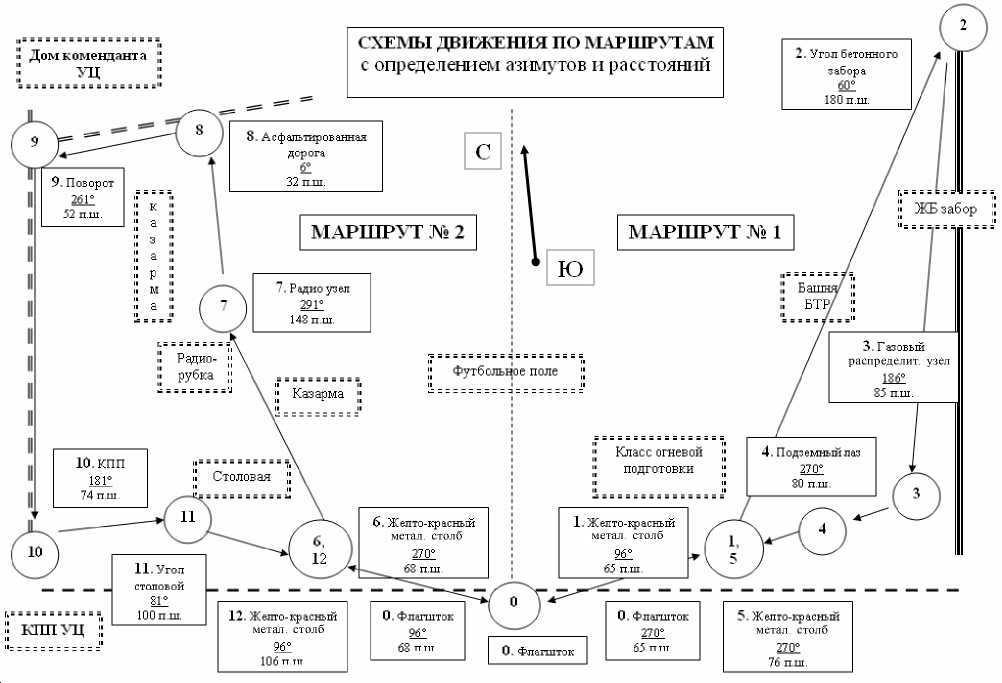

После финиша последнего члена коллектива преподаватель подает команду «Командиру учебной подгруппы сдать учебно-тренировочные карты!» После финиша команд преподаватель оценивает результат прохождения второго маршрута и в целом результат выполнения задания. Для этого он использует рабочую схему для преподавателя-2 : азимуты и расстояния до местных предметов (в парах шагов), расположенных на маршрутах движения (рис. 4).

По выполнении задания выставляется оценка учебному коллективу, который пришел на финиш первым (с учетом правильности результатов измерений). Таким образом, при использовании соревновательного метода отрабатывается боевая слаженность коллектива .

При условии высокого уровня подготовленности курсантов преподаватель может использовать другую учебно-тренировочную карту для курсантов-3 (рис. 5). Курсанты, по имеющимся данным величин азимутов и расстояний (в парах шагов), ищут и определяют местные предметы, которые расположены на маршруте движения.

4-й учебный вопрос (время на отработку – 10 мин.) – отработка норматива № 1. Определение направления (азимута) на местности. Для курсантов, которые не смогли усвоить учебный материал, преподаватель выборочным методом проверяет умение курсантов определять азимуты местных предметов и расстояний до них. Для этого берут схему, которая была использована при отработке второго учебного вопроса. К опросу привлекаются только те курсанты, которые слабо отработали при выполнении второго учебного вопроса, т. е. произвели малое количество измерений. Оценка выполнения норматива по времени: отлично – 40 сек.; хорошо – 45 сек.; удовлетворительно – 55 сек. (в соответствии с нормативами по боевой подготовке Сухопутных войск).

Таблица

Дата проведения занятия Преподаватель

Рис. 2. Рабочая схема для преподавателя-1: азимуты, обратные азимуты, расстояния до местных предметов (в парах шагов), расположенных на территории учебного центра академии

Рис. 3. Учебно-тренировочная карта для курсантов-2: результаты измерений азимутов и расстояний (в парах шагов) до местных предметов, расположенных на маршрутах движения

Рис. 4. Рабочая схема для преподавателя-2: азимуты и расстояния до местных предметов (в парах шагов), расположенных на маршрутах движения

Рис. 5. Учебно-тренировочная карта для курсантов-3: результаты определения местных предметов по величинам азимутов и расстояний (в парах шагов), расположенных на маршруте

Таблица для записей результатов измерений азимутов и расстояний

Заключение

Повышение качества обучения и формирование боевой слаженности коллектива учебного взвода в процессе занятия по основам топографической подготовки целесообразно организовывать в два этапа.

Первый этап – использование соревновательного метода при обучении малых учебных коллективов (5– 8 курсантов) определению азимутов местных предметов, расположенных на открытой местности, в пределах видимости, на малых дальностях (40–60 пар шагов), движение к местным предметам по азимуту с определением расстояний (парами шагов) до предмета, определение обратного азимута. Малое расстояние до местных предметов и большое их количество позволяет повысить плотность занятия и за короткое время обучить практически каждого курсанта определению азимута местного предмета и подсчету пар шагов до него.

Для контроля обученности курсантов используется специальный бланк (табл.).

Второй этап – использование соревновательного метода при обучении движению по маршруту отделений учебного взвода, обозначенному местными предметами, в условиях видимости этих местных предметов, с измерением азимутов и определением расстояний (подсчет пар шагов). Учебный взвод необходимо разделить на две равные части по количеству курсантов.

Для контроля обученности курсантов используется специальная схема (рис. 4).

ПРОБЛЕМА РЕФЛЕКСИИ Б ИГРОВОМВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ПРОТИВОБОРСТВЕ С СОПЕРНИКОМ

Г. Д. Бабушкин, Р. Э. Салахов

Понятие «рефлексия» раскрывается через несколько определений. Рефлексия – процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний. Это понятие возникло в философии и означало процесс размышления человека о происходящем в его собственном сознании. Согласно Декарту рефлексия понималась как способность индивида сосредоточиться на содержании своих мыслей, абстрагируясь от внешнего. Дальнейшее понимание рефлексии сводится к форме осознания субъектом того, как он воспринимается и оценивается другими людьми. В современной философии рефлексия определяется как форма теоретической деятельности человека, направленная на осмысление своих действий и их законов [1]. Кроме того, рефлексия выступает как средство исследования самой познавательной деятельности человека.

В психологии [2; 3] рефлексия понимается как процесс самопознания субъектом внутренних психических актов и состояний и как способность человека быть в отношении к собственному сознанию, мышлению, условиям и способам осуществления жизнедеятельности. Проблема рефлексии – это проблема определения своего способа жизни [4]. Рефлексия обеспечивает выход из создавшейся ситуации. Она представляется как особая, высшая форма деятельности – деятельность над деятельностью.

В педагогике Г. П. Щедровицкий представил два варианта осуществления рефлексии: в первом варианте сравниваются две деятельности, одна из которых является образцом для анализируемого вида деятельности; во втором варианте деятельность осуществляется впервые, образца нет [5]. Этот вариант рефлексии характерен для соревновательной деятельности в спорте. Результатом рефлексии является план предстоящей деятельности. Рефлексия позволяет не только познать фактический мир, но и конструировать новую реальность, опираясь на схемы деятельности, выявленные в рефлексии. Рефлексия рассматривается как процесс и механизм развития деятельности, а также развития самой личности.

В. А. Лефевр рассматривает рефлексию в контексте конфликта [6]. В его понимании рефлексия – это способность встать в позицию «наблюдателя», «контролера» по отношению к другому персонажу, его мыслям, его действиям. Такое понимание наиболее полно отражает сущность игрового взаимодействия в таком виде спорта, как баскетбол.

Человек в рефлексивной позиции должен понять, проанализировать, осмыслить возникновение препятствия, проблему, противоречие и выбрать пути, способы ее разрешения: например противоречие между сложившимися у спортсмена способами и средствами решения соревновательных ситуаций и необходимостью их модификации для решения нестандартных ситуаций [7]. Исследователь рефлексии и мышления О. С. Анисимов считает, что рефлексия возникает и реализуется в любой практической деятельности, в которой возникают затруднения [8].

Анализируя понятия рефлексии, отметим следующее. Рефлексия как деятельность имеет большое значение в развитии личности и деятельности, так как: 1) рефлексия приводит к целостному представлению, знанию о содержании, способах и средствах своей деятельности; 2) позволяет критично отнестись к себе и своей деятельности; 3) делает человека субъектом своей деятельности. Рефлексия обеспечивает преодоление ограничений собственного действия на основе анализа общей схемы деятельности партнеров, соперников. Hа этой основе преодолевается возникшее противоречие.

Рефлексия понимается как двусторонний процесс, включающий: знание и понимание субъектом самого себя и выяснение того, как другие знают и понимают рефлексирующего, его размышления, состояние, действия [9–11; и др.]. В случае, когда содержанием этих представлений выступает предмет совместной деятельности в спорте, развивается особая форма рефлексии – предметно-рефлексивные отношения. В последнее вре-