Воспитание в семье как фактор развития невротических расстройств у детей

Автор: Больных М.А.

Журнал: Мировая наука @science-j

Рубрика: Естественные и технические науки

Статья в выпуске: 11 (20), 2018 года.

Бесплатный доступ

Неблагоприятные факторы современной жизни служат основой для развития невротических расстройств у детей. Наибольшее влияние на возникновение подобной патологии оказывают несформированные взаимоотношения в семье, внутрисемейное неблагополучие и отсутствие эмоциональной составляющей. Неправильное воспитание и конфликты в семье являются ведущими источниками развития неврозов у детей. Осуществляемая в процессе взаимодействия с семьями целенаправленная профилактическая работа повышает шанс предотвращения развития и повтора невротических расстройств у детей.

Социализация, развитие, воспитание, родители, детский невроз, семейная психотерапия

Короткий адрес: https://sciup.org/140263211

IDR: 140263211

Текст научной статьи Воспитание в семье как фактор развития невротических расстройств у детей

Современное общество интенсивно меняется, а, следовательно, меняются и требования, предъявляемые к подрастающему поколению. В настоящее время дети растут и развиваются под влиянием различных источников воздействия на их личность. Ускоренный темп современной жизни, недостаточные условия для полноценного отдыха и эмоциональной разрядки, занятость родителей, инверсия традиционных семейных ролей и т.д., – все это накладывает «непосредственный отпечаток» на психологическое благополучие ребенка. Данные факторы служат благоприятной почвой для развития многих нервно-психических заболеваний, а именно – невротических расстройств у детей.

Как показывают многочисленные исследования, с каждым годом количество детей, страдающих невротическими проявлениями, увеличивается в разы. Причины такого явления лежат намного глубже, чем просто сложная социально-экономическая обстановка в обществе. Опасность этого заболевания заключается не в его тяжести или неизлечимости (общеизвестно, что невроз излечим), а в отношении референтных взрослых к этому заболеванию. Большинство родителей просто не обращают внимания на первые признаки неврозов или нервных расстройств у своих детей, другие же, если и обращают, относятся достаточно поверхностно, и лишь незначительная часть родителей предпринимает реальные действия для исправления положения.

Первоначально неврозы представляют эмоциональное расстройство, возникающее преимущественно в условиях нарушенных отношений в семье. Оба родителя испытывают много личных проблем, нередко сами больны неврозом и придерживаются догматически воспринятых или исходящих из прошлого травмирующего опыта взглядов на воспитание без учета индивидуального своеобразия и возрастных потребностей детей. Все это дает основание рассматривать невротическое, психогенное по своему происхождению заболевание ребенка как своего рода клинико- психологическое отражение личностных проблем родителей, начинающихся

нередко еще в прародительской семье

Как показывает анализ литературы, неправильное воспитание в семье и конфликты выделяют как ведущие источники психогений у детей и подростков с неврозами (А.И. Захаров, 1972, 1982; С.В. Лебедев, 1979; Г.В. Козловская, Л.Ф. Кремнева, 1985 и др.). При изучении структуры

1 Попова З.Н. Особенности распространения неврозов у младших школьников МБОУ «СОШ №4 г. Оса» в условиях новой информационно-образовательной // Международный школьный научный вестник. – 2017. – № 3-3. – С. 478-484.

пограничных расстройств среди городского детского населения выявлена этиологическая корреляционная связь неврозов с хронической психотравмирующей ситуацией в семье и дефектами воспитания, школьными конфликтами, острой психической травмой и, наконец, с алкоголизмом родителей (Г.В. Козловская, С.В. Лебедев, 1981)2.

Доказывая вышеперечисленные постулаты, приведем наглядные примеры из нашей студенческой практики при работе с детьми, имеющими невротические расстройства.

Пример 1 (Диагноз: невротическое заикание). На прием пришел мальчик, 9 лет. Точную дату рождения не называет, объясняя это тем, что плохо запоминает даты. В процессе беседы рассказывает о своей семье («есть мама, папа и два брата»), охотно делится впечатлениями о занятиях в школе (любит математику и труд, но не любит русский язык), а также о своих увлечениях вне школы. Рассказывает о любимых праздниках (день рождения, Новый год и Пасха). Говорит, что боится пауков и темноты, а также о том, что часто видит страшные сны. Также рассказывает стихи, которые учил в школе.

Общий фон настроения во время обследования уравновешенный, характеризующийся умеренной активностью, доверием, а также интересом к выполняемой деятельности. Внешние эмоциональные проявления выражены отчётливо, разнообразны (часто появляется улыбка на лице, подергивание ногой, «хватание» кофты). Осуществляемая деятельность целенаправленна, инструкцию взрослого понимает полностью и сохраняет её до конца задания. В работу включается сразу, темп быстрый, при выполнении некоторых заданий наблюдается отвлекаемость. Ребёнок проявляет интерес к обследованию и сохраняет устойчивую работоспособность при выполнении заданий.

В начале обследования испытывал затруднения в установлении контакта (наблюдались реакции тревожности и заторможенности), но в процессе взаимодействия стал более открытым, в связи с чем общение стало легким и комфортным. Голос тихий, отличается модулированностью. Общение в целом активное.

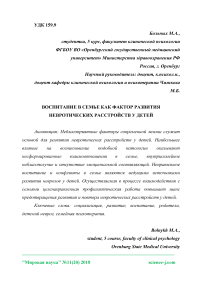

В качестве примера приведем анализ рисунка на тему «Семья», выполненный указанным мальчиком (рис. 1).

Рис. 1. Рисунок семьи

Сюжет: семья собралась вся вместе за вкусным ужином. На первое место он ставит отца, на второе – младшего брата (вместо младшего брата на рисунке стул: «а можно я его не буду рисовать?»), на третье – мать, далее среднего брата и себя. Это может свидетельствовать о том, что любимым членом семьи является отец. Возможно, ребенок считает себя отвергнутым, т.к. нарисовал себя в последнюю очередь. А также не принимает младшего брата, т.к. на рисунке он отказался его изображать. Самой большой фигурой является мать, а самым маленьким является он сам. Это говорит о том, что, по мнению ребенка, мать занимает авторитетное положение, а сам себя он ощущает незначительным. Все члены семьи отдалены друг от друга на достаточном расстоянии. Это может говорить об умеренной эмоциональной привязанности членов семьи, а сам ребёнок наиболее сильно привязан к матери, т.к. рисует себя ниже мамы (находится под её защитой), с другой стороны от братьев (наименее сильная эмоциональная связь). Также рисунок может свидетельствовать о возможной ревности ребенка к другим братьям, т.к. он нарисовал их с другой стороны от себя. Рисунок выполнен в серых тонах, нажим - сильный, что может свидетельствовать о пониженном настроении, переживаниях, связанных с семьей.

Таким образом, у ребенка наблюдаются нарушения в эмоциональноповеденческой сфере: пониженная самооценка, неадекватно завышенный уровень притязаний, тревожность, поведение характеризуется пассивностью и предсказуемостью. Выявлены нарушения в социальном взаимодействии: прослеживается эффект социально-психологической изоляции в процессе учебной деятельности; избирательность в контактах; напряжённость, вызванная трудностями в межличностных контактах, имеющих большую значимость. Также была выявлена напряженность взаимоотношений с близкими людьми: ребёнок чувствует себя отвергнутым, ненужным.

Пример 2 (Диагноз: невроз навязчивых состояний. Хронические моторные тики). На прием пришла девочка 12 лет. Полностью ориентируется в месте, времени и собственной личности. В процессе беседы охотно рассказывает о своей семье (родителях и младшем брате), говорит, что семья у неё дружная и все друг к другу хорошо относятся. Родители, с её слов, занимают авторитетную позицию на работе. С удовольствием рассказывает о занятиях в школе, говорит, что ей нравится учиться. Учится хорошо («на 4 и 5, 3 бывают очень редко»), любимыми предметами являются музыка и физкультура, не очень любит историю («сложно запоминать даты и события»). Также рассказывает о своих увлечениях вне школы: занимается легкой атлетикой, волейболом, танцами, участвует в школьном хоре. На вопросы об усталости даёт отрицательный ответ («не устаю почти, мне всем этим нравится заниматься»). Волейболом, танцами и хором увлеклась в прошлом году. Отмечает, что у неё много друзей и знакомых, с которыми она поддерживает хорошие отношения. Любит проводить с ними время (общаться, гулять), но родители ограничивают её в этом («хотела бы гулять допоздна, как все, иногда хочется сбежать»). Себя описывает как «веселую, дружелюбную и смелую». В будущем хочет стать юристом или дизайнером. Также рассказывает, что она склонна волноваться и переживать перед важными и ответственными событиями, и иногда волнуется перед ответами на уроках («не сильно волнуюсь, обычно, как и все»), но, с её слов, не боится дать неправильный ответ. Настроение на момент обследования хорошее, самочувствие в норме. Причину поступления в больницу формулирует следующим образом: «приехала менять нервные привычки», рассказывает, что непроизвольно «мотает головой», данный симптом появился у неё в последний год, когда начала заниматься во многих кружках. Рассказывает, что тики появляются только в моменты сильного переживания, волнения, когда обстановка спокойная, тиков не наблюдается. Диагноз при поступлении: хронические моторные тики.

Общий фон настроения во время обследования уравновешенный, характеризующийся умеренной активностью, высоким интересом к выполняемой деятельности, увлеченностью, доверием и спокойствием, но иногда наблюдаются признаки тревожности. Внешние эмоциональные проявления выражены отчётливо, разнообразны (появляется то улыбка на лице, то задумчивый взгляд, иногда грустное выражение лица, сосредоточенность, общее двигательное оживление и т.п.). Осуществляемая деятельность целенаправленна, с первого раза понимает инструкцию взрослого и сохраняет её до конца задания. В работу включается сразу, темп быстрый. Ребёнок проявляет интерес к обследованию и сохраняет устойчивую работоспособность при выполнении заданий.

Охотно соглашается на обследование, легко и быстро вступает в контакт со взрослыми, а также проявляет заинтересованность в обследовании. Речь спокойная, голос умеренно громкий, модулированный. Темп речи средний. Способ подачи информации однообразен, разговаривает чётко и ясно, и во время беседы последовательно переходит с одной темы на другую.

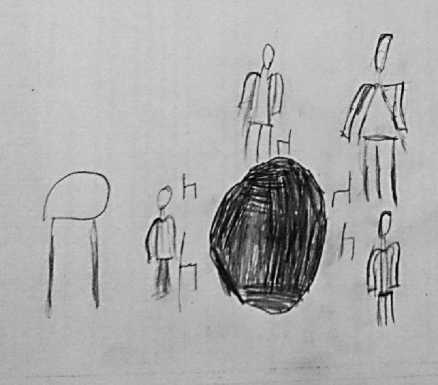

В качестве примера влияния семьи на ребенка (непосредственно во взаимосвязи с невротическим заболеванием), приведу анализ результатов методики «Семейная социограмма» Э. Эйдемиллера (рис. 2).

Рис. 2. Первичное расположение членов семьи.

П – отец, М – мать, Я – девочка, Б – брат

Анализ методики выявил следующие результаты. На рисунке изображены все члены семьи ребенка (4 человека), что может указывать на отсутствие серьезных конфликтных ситуаций ребенка с членами его семьи. Самым большим из кругов является круг, символизирующий отца, что говорит о достаточно высокой значимости этого человека для ребенка, а также об его авторитете. Далее ребенок изображает «круг-мать» чуть меньше отца, что также указывает на значимость, и «круг-Я» примерно одинакового размера (чуть больше) по сравнению с младшим братом.

Ребёнок объясняет данный выбор тем, что брат маленький и практически ничего не делает в их доме. Круги расположены достаточно близко друг от друга, что свидетельствует о теплой и дружеской атмосфере в семье. Ребенок изображает круги по типу генеалогического древа, что является нормативным показателем для рисунка семьи.

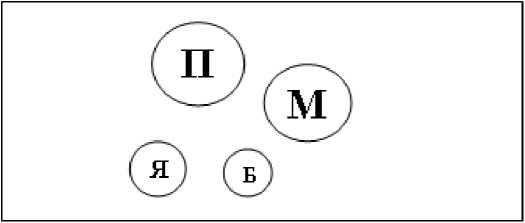

Рис. 3. Идеальное расположение членов семьи

П - отец, М - мать, Я - девочка, Б - брат

Идеальное расположение семьи ребенка (рис. 3) почти полностью соответствует актуальному состоянию семьи. Однако ребенок увеличил «круг-отца» почти вдвое и также вдвое уменьшил «круг-мать», что говорит о том, что ей хочется снять ответственность с матери и переложить основную часть обязанностей на авторитетного (с её точки зрения) члена семье, т.е. отца. Ребенок также уменьшил себя в размерах, сопоставив себя с младшим братом, как проявление регрессии и желания снять с себя ответственность.

Полученные нами данные тем или иным образом показывают влияние воспитания родителей на возникновение невротических проявлений у детей. В приведенных нами рисунках выявлены некоторые отклонения во взаимоотношении с близкими людьми: ребёнок чувствует себя нужным, но проявляет тенденцию к регрессии и желание снять с себя повышенную ответственность в семейных взаимоотношениях.

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно предположить, что существует причинно-следственная связь влияния родителей на возникновение неврозов у детей. Более того, непосредственно прослеживаются и дальнейшие перспективы работы с такими детьми и, безусловно, их родителями. Учитывая тесную связь возникновения невротических проявлений у детей через взаимодействие с родителями, одним из наиболее эффективных методов будет семейная психотерапия, нормализующая межличностные отношения и корригирующая воспитательные моменты.

Список литературы Воспитание в семье как фактор развития невротических расстройств у детей

- Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2000. - 448 с.

- Марушкин Д.В. Неврозы у детей и подростков: учебно-методическое пособие / Д.В. Марушкин, Н.Я. Оруджев. - Волгоград: изд-во ВолГМУ, 2007 - 45 с.

- Попова З.Н. Особенности распространения неврозов у младших школьников МБОУ «СОШ №4 г. Оса» в условиях новой информационно-образовательной // Международный школьный научный вестник. - 2017. - № 3-3. - С. 478-484.