Восприятие проблем сохранения национально-культурной идентичности в общественном сознании жителей Республики Тыва

Автор: Горина Т.И., Кефели В.Б.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты опроса населения Республики Тыва, в котором приняли участие 1 528 человек. Полученные данные выявили высокий уровень обеспокоенности определенной части жителей состоянием языковой среды, сохранением духовного наследия тувинского народа в условиях ускоряющихся процессов модернизации. В рамках исследования авторы акцентируют внимание на значимости тувинского языка как основного элемента идентичности и культурной самобытности, а также на роли традиционных обычаев и ремесел в жизни народа. Полученные результаты подчеркивают необходимость дальнейшей разработки и реализации мер по поддержке и развитию культуры и языка титульной национальности, а также активного участия общественности региона в процессах популяризации культурного наследия. Выполнение обозначенных задач требует комплексного подхода, подразумевающего сохранение языка и традиционного уклада жизни тувинского народа посредством совместной работы государственных структур, образовательных и культурных учреждений, научных организаций и носителей языка.

Тувинцы, культура, национально-культурная идентичность, традиционные ценности, тувинский язык, этническая культура, ценностные ориентации

Короткий адрес: https://sciup.org/149147369

IDR: 149147369 | УДК: 316.7(571.52) | DOI: 10.24158/tipor.2025.1.9

Текст научной статьи Восприятие проблем сохранения национально-культурной идентичности в общественном сознании жителей Республики Тыва

культурной среды. Одними из ключевых аспектов этой идентичности выступают не только тувинский язык, но и традиционные обычаи, религиозные ритуалы и обряды, которые формируют уникальный культурный ландшафт народа. Деградация языковых навыков и ослабление традиций оказывают негативное воздействие на культурную самобытность, осложняя передачу знаний и ценностей между поколениями. Язык является важнейшим инструментом передачи культурного опыта, его утрата создает трудности в формировании национальной самоидентификации молодежи. Кроме того, язык играет значительную роль в социальной жизни, способствуя консолидации общества и создавая чувство общности среди его носителей. С начала 2000-х гг. многие исследователи (Боргоякова, Биткеева, 2023) отмечают остроту проблемы сохранения этнической уникальности тувинского народа, которая остается актуальной и в условиях современных социально-культурных изменений. В то же время в научных публикациях стали фиксироваться признаки тревожных тенденций, связанных с процессами языкового сдвига тувинцев.

Вопросы сбалансированного тувинско-русского и русско-тувинского двуязычия активно обсуждались в общественных, научных кругах и на уровне республиканского правительства. Указом главы Республики Тыва № 11 от 18 января 2016 г. 1 ноября был учрежден День тувинского языка, который ежегодно широко отмечается1. В августе 2023 г. глава региона В.Т. Ховалыг утвердил Стратегию государственной поддержки сохранения и развития тувинского языка на 2024–2033 гг.2, чьей целью является обеспечение его функционирования во всех сферах общественной жизни. Основные задачи Стратегии включают разработку системных мер государственной поддержки и координацию усилий различных органов власти и образовательных учреждений.

Таким образом, исследование проблем сохранения национально-культурной идентичности тувинского народа является актуальной задачей, особенно в контексте формирования эффективных стратегий по поддержанию культурной самобытности в условиях современных вызовов. Результаты исследования могут быть полезны для управленческих структур, занимающихся реализацией национальной политики.

Обзор научных исследований . В российской научной среде накоплен обширный массив исследований по этносоциологии, однако в данном обзоре основной акцент сделан на работы тувинских ученых, которые глубоко и всесторонне раскрывают проблему формирования и проявления этнической идентичности тувинского народа. Так, З.В. Анайбан подробно рассмотрела ключевые этапы этносоциологических исследований в Туве (2015), Ч.К. Ламажаа предложила детальный обзор этих исследований за большой период (2016), а В.С. Донгак и Д.Ш. Монгуш проанализировали многогранность понятия тувинской этничности (2021). Функциональные аспекты тувинского языка, проблемы его использования и преемственности освещены в результатах исследований под руководством Н.Ч. Серээдар (2016). Факторы, способствующие интенсивному изменению языковой среды, специфика языкового законодательства и языковой политики в Туве изучены в работах А.Н. Биткеевой и Ч.С. Цыбеновой (2022). Этапы развития билингвизма в Туве проанализированы в трудах Т.Г. Боргояковой и А.Н. Биткеевой (2023). В статье Г.Ф. Балакиной и З.В. Анайбан рассматриваются вопросы социальной адаптации, ценностных ориентаций тувинской молодежи (2024). Исследование М.Я. Каплуновой посвящено изучению восприятия языковой ситуации в Республике Тыва 25 экспертами (2023).

Отдельного внимания заслуживает проект РФФИ и DFG (2021–2024 гг.)3, посвященный изучению методов прогнозирования и разработки сценариев развития языковой политики в Российской Федерации. В рамках реализации данного проекта были проведены социолингвистические исследования в следующих регионах: Республика Татарстан, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, Республика Карелия, Республика Калмыкия, кавказские республики (Республика Дагестан, Чеченская Республика, Республика Ингушетия), а также в с. Михайловка Приморского края, где проживают представители тазовского населения. Исследователи зафиксировали различные стадии языкового сдвига в изучаемых этнических общностях – от начальной стадии (Республика Тыва) до терминальной (тазовское поселение), при которой язык находится на грани исчезновения.

Эмпирическая база исследования. В данной статье рассматриваются результаты социологического исследования, проведенного в июле 2022 г. в Республике Тыва Центром изучения социальной структуры и социального расслоения Института социологии ФНИСЦ РАН по заказу ГБУ «Научно-исследовательский институт медико-социальных проблем и управления Республики Тыва». Одной из задач стало изучение особенностей этнической идентичности тувинцев.

В исследовании была использована модель многоступенчатой стратифицированной выборки на основе статистических данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакассия и Республике Тыва по численности постоянного населения на 1 января 2021 г. и распределению численности населения Республики Тыва по полу и возрасту на начало 2020 г. Всего в опросе приняли участие 1 528 человек. Распределение респондентов по полу: 54,5 % женщин и 45,5 % мужчин. Выборочная совокупность была разделена на шесть возрастных групп, %: 18–24 года – 12,7, 25–34 – 22,3, 35–44 – 21,4, 45–54 – 18,2, 55–64 – 13,2, старше 65 лет – 9,1. Городское население составило 56,4 % выборки, сельское – 43,6 %. Опрос проводился по месту жительства. В выборке были представлены все города, поселки городского типа и села каждого из муниципальных районов региона. Реализованная выборка репрезентировала население Республики Тыва по ключевым характеристикам: половозрастному и национальному составу, а также по соотношению городского и сельского населения. Моноэтничность является важной характеристикой Тывы: 95,3 % ее жителей идентифицировали себя как тувинцы, 3,0 – как русские, 1,0 % относили себя к другим национальностям.

Описание полученных результатов . В исследовании показателями национально-культурной идентичности выступили отношение к важности сохранения тувинской национальной культуры, использование традиционной национальной одежды и степень вовлеченности в занятия традиционными промыслами.

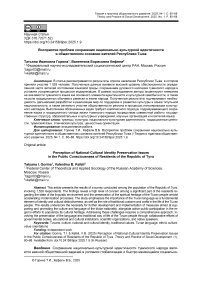

Доминирующее большинство опрошенных считает важным сохранение национальной культуры (97,0 %). Распределение ответов на этот вопрос по возрастным группам показал, что в молодежной группе 18–24 лет наблюдается наименьший показатель (93,2 %) (рисунок 1). В других анализируемых категориях – по полу, образованию, месту жительства, основному занятию – различия минимальны.

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов по возрастным группам на вопрос о важности сохранения национальной культуры, % в возрастной категории1

Figure 1 – The Importance of Preserving National Culture – Distribution of Respondents’ Responses by Age Group, % in the Age Category

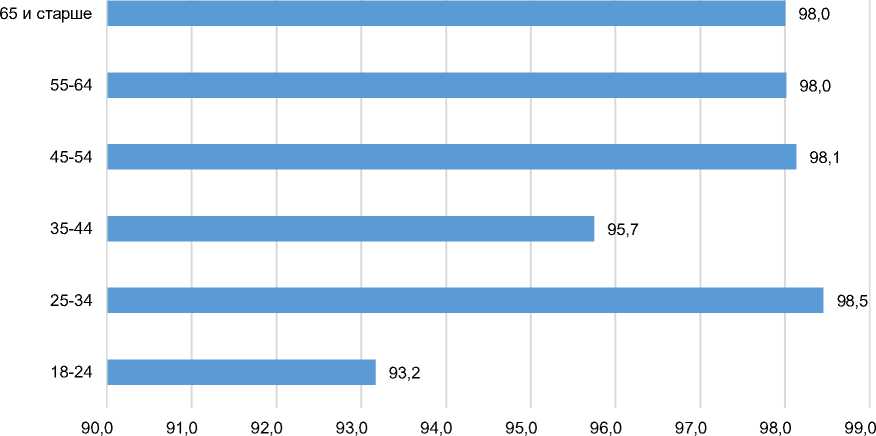

Использование национальной одежды участниками опроса свидетельствует о соблюдении народных традиций: большая часть респондентов (89 %) хотя бы иногда ее надевают. По мнению участников исследования, национальный костюм в повседневной жизни применяется редко, в основном он востребован на семейных праздниках, религиозных, культурных и спортивных мероприятиях. И в этом вопросе наблюдается аналогичный результат, молодежь 18–24 лет в меньшей степени использует национальную одежду (81 %) (рисунок 2).

-

1 Все рисунки и таблицы в статье составлены авторами.

74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 84,0 86,0 88,0 90,0 92,0 94,0

Рисунок 2 – Распределение по возрастным группам ответов респондентов на вопрос об использовании национальной одежды, % в возрастной категории

Figure 2 – The Use of National Clothes – Distribution of Respondents’ Responses by Age Group, % in the Age Category

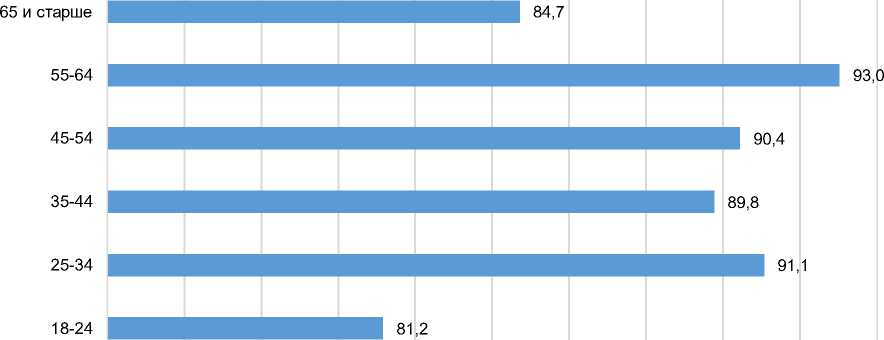

Среди всех респондентов 58,0 % занимаются народными промыслами и выполняют традиционные занятия, в то время как среди молодежи 18–24 лет этот показатель составляет 48,8 % (рисунок 3).

Рисунок 3 – Распределение ответов респондентов по возрастным группам на вопрос о занятии национальными промыслами, % в возрастной категории

Figure 3 – Тhose Engaged in Traditional Crafts – Distribution of Respondents’ Responses by Age Group, % in the Age Category

Среди респондентов, занимающихся народными промыслами, 47,4 % занимаются скотоводством, 25,0 – устраивают национальные празднества и торжества, 17,0 – шьют национальную одежду, 14,0 % играют на национальных инструментах и т. д. При этом не уточнялось, является ли это профессиональной деятельностью, хобби или разовой практикой. Наиболее распространенным ответом было скотоводство, которое может сочетать в себе как основную работу, так и помощь родственникам в селе или содержание собственных животных. В молодежной подгруппе распределение по видам традиционных промыслов соответствует общей выборке, скотоводство также наиболее популярно.

Результаты опроса подтвердили выводы тувинских ученых (проект РФФИ и DFG, 2022– 2024 гг.) о высоком уровне этнического самосознания тувинцев, что объясняется долгим периодом автономии, поздним присоединением республики к СССР и длительным сохранением традиционного уклада, основанного на кочевом скотоводстве. Этот образ жизни способствовал укреплению семейных связей и передаче культурных традиций, что находит отражение в бережном отношении к национальной одежде.

На фоне продемонстрированной значимости сбережения традиционной культуры респонденты выразили обеспокоенность снижением ее роли, особенно среди молодого поколения, что может привести к утрате ключевых элементов этнической идентичности, таких как язык, ритуалы и духовные ценности.

В инструментарии данного исследования содержался вопрос, сформулированный следующим образом: «Назовите три главные проблемы, которые Вас сейчас больше всего волнуют? Что Вас больше всего заботит, о чем Вы больше всего беспокоитесь?» Это был открытый вопрос без предложенных альтернатив. Суммарно было зафиксировано более 400 высказываний, которые кодировались для получения частотных распределений. Представим рейтинг 10 наиболее распространенных проблем (таблица 1).

Таблица 1 – Рейтинг 10 самых распространенных проблем

Table 1 – Rating of the 10 Most Common Problems

|

Проблема |

Доля в общей выборке, % |

|

Алкоголизм |

13,3 |

|

Безработица |

11,6 |

|

Сохранение тувинского языка |

10,0 |

|

Рост цен |

8,4 |

|

Сохранение народных традиций и обычаев |

6,6 |

|

Низкий уровень оплаты труда |

6,4 |

|

Бедность населения |

6,4 |

|

Уборка мусора |

6,2 |

|

Жилищные вопросы |

5,6 |

|

Использование тувинского языка детьми |

5,3 |

Среди них три имели общее смысловое ядро: сохранение тувинского языка, использование тувинского языка детьми, а также сохранение национальной тувинской культуры, традиций и обычаев. Ключевой особенностью исследования является то, что проблемные аспекты сохранения этнической уникальности народа обозначены не экспертами, а рядовыми жителями республики.

Доля участников опроса, назвавших эти проблемы, составила 24,9 % в общей выборочной совокупности. Указанные проблемы преимущественно волновали женщин (67,0 % от данной подгруппы), лиц с высшим (33,0) и средним специальным (42,8) образованием, проживающих как в городах (53,7), так и в сельской местности (46,3 %). Распределение по возрастным категориям в этой группе также показательно: респонденты 18–24 лет и опрошенные старше 65 лет продемонстрировали наименьшие доли – 6,9 и 9,7 % соответственно. При этом основную часть составили респонденты среднего возраста (25–54 года) – их удельный вес достиг 63,0 %. Предположим, что вопросы сохранения тувинского языка и культуры в большей степени волнуют респондентов, имеющих несовершеннолетних детей, и в меньшей степени – молодежь и представителей пенсионного возраста.

Далее приводятся высказывания опрошенных, отражающие их восприятие и понимание обозначенных проблем.

Вызовы языковой ассимиляции . Полученные в результате исследования данные показали серьезную озабоченность респондентов сложившейся в Тыве реальной языковой ситуацией, которая может привести к регрессу тувинского языка: « Больше всего меня беспокоит возможность исчезновения тувинского языка » (женщина, 45 лет, г. Кызыл); « Мы скоро потеряем свой родной язык » (мужчина, 66 лет, г. Ак-Довурак); « Если исчезнет тувинский язык, то и тувинцы исчезнут » (женщина, 34 года, пгт Каа-Хем); « Никто не говорит на родном языке » (женщина, 22 года, г. Кызыл); « Страшно подумать, что придут разные национальности в нашу республику и постепенно забудется наш родной язык » (женщина 67 лет, г. Шагонар).

Опрос также отразил беспокойство респондентов о недостаточном использовании тувинского языка как основного государственного языка республики: « Язык теряет свое значение как государственный язык республики » (мужчина, 65 лет, г. Кызыл); « Национальный язык республики теряет свое значение как государственный » (женщина 49 лет, с. Барун Хемчикского района).

Изменившиеся в Тыве в последние годы языковые процессы привели к тому, что социальный статус русского языка выше тувинского: « В нашем современном мире русский язык важнее »

(женщина 24 года, г. Кызыл); « Я не говорю на тувинском языке, потому что не знаю его» (мужчина 32 года, г. Кызыл); «М ногие разговаривают на тувинском языке только дома » (женщина 48 лет, г. Туран); « На родном немного говорю на бытовом уровне » (женщина, 38 лет, г. Шаго-нар); « Очень обидно, когда язык наших предков, на котором говорили сотни лет, уходит в забвение. Вместе с языком уходит наша культура, история, традиции » (мужчина, 68 лет, г. Кызыл). Респонденты обозначили несколько ключевых проблем, среди которых снижение использования тувинского языка, уменьшение его функционирования в сфере государственного управления и статусное превалирование русского языка.

В Стратегии поддержки и развития тувинского языка1 и научных работах, посвященных проблеме языкового сдвига (Биткеева, Цыбенова, 2022), среди факторов, вызвавших эту ситуацию, выделяют изменения в системе образования (в период с 2016 по 2021 г.), имеющие последствия в виде смещения на русскоязычное обучение; ограниченность его использования в административной деятельности и судопроизводстве; влияние СМИ, интернет-культуры, межличностного сетевого общения; внедрение цифровых технологий. Эти процессы приводят к перестройке мышления, коммуникации, жизненного пространства и процессов социализации, что обусловило прагматичный выбор населения, особенно молодежи, в пользу русского языка. Язык титульной национальности оказывается недостаточно интегрированным в процессы модернизации.

Особую тревогу у респондентов вызывает тот факт, что дети не используют родной язык в языковой практике и не владеют литературным тувинским языком: « Дети с рождения начинают говорит на русском языке » (женщина 40 лет, г. Ак-Довурак); « Младшие дети не разговаривают на тувинском языке » (женщина 29 лет, с. Каа Хемского района); « Маленькие дети не знают значение тувинских слов » (женщина 54 года, г. Чагонар); « Дети по всей Туве совсем не говорят по-тувински. Понимают, но не говорят » (мужчина, 66 лет, г. Кызыл); « Теряем родной национальный тувинский язык, а дети вообще не разговаривают на тувинском и не понимают » (женщина 57 лет, г. Чагонар).

Респонденты отмечали, что во многих современных тувинских семьях недостаточно занимаются воспитанием детей в этнокультурных традициях, родители, как правило, общаются с ними только на русском языке. В повседневной жизни замещение родного языка русским у детей происходит под непосредственным влиянием взрослых, которые делегируют свои воспитательные обязанности телевидению и видеоконтенту в Интернете. В результате дети после многочасового просмотра мультфильмов быстро овладевают русским языком и тувинский практически не применяют. В статье А.Н. Биткеевой и Ч.С. Цыбеновой приводится пример, в котором информант (педагог дошкольного образовательного учреждения) называет таких детей «мальчиками-телевизорами» и «девочками-телевизорами» (2022). Эта ситуация была проиллюстрирована на примере моноязыч-ного поселения: «Взрослые люди в разговорной речи не подают пример своим детям » (женщина, 49 лет, г. Кызыл); « Нет семейного воспитания на традициях тувинской культуры » (женщина, 44 года, село Кызылского района); « Дома с детства разговаривали исключительно на русском языке » (женщина, 43 года, г. Кызыл); « Детей не воспитывают в старых тувинских традициях. Тувинские традиции пропадают » (женщина, 55 лет, с. Пий Хемского района).

Респонденты выражают серьезную озабоченность по поводу поверхностного изучения тувинского языка в школах республики, что связано с сокращением учебных часов, отведенных на его изучение в системе школьного образования. Это ограничивает детей в их способности всесторонне владеть родным языком: « Уменьшение часов тувинского языка в системе образования » (женщина, 66 лет, г. Туран); « Плохая грамматика тувинского языка » (женщина, 45 лет, г. Кызыл); « Нужно увеличить количество часов тувинского языка » (женщина, 38 лет, г. Ак-До-вурак); « Надо побольше работать над тувинском языком в школе » (мужчина, 39 лет, г. Шаго-нар); « В школах отменяют уроки тувинского языка и тувинской литературы » (женщина, 44 года, с. Каа Хемского района); « Поверхностное изучение языка в школе » (мужчина, 41 год, г. Кызыл); « В детских образовательных учреждениях не уделяют должного внимания изучению родного языка » (женщина, 59 лет, г. Кызыл).

По мнению респондентов, средства массовой информации играют значительную роль в возрождении и сохранении тувинского языка и национальной культуры, транслируя новости, события, музыкальные и культурные программы на тувинском языке. Респонденты считают, что в настоящее время в СМИ мало публикаций и передач о тувинской культуре и проводимых в регионе различных мероприятиях. Кроме того, детская литература на тувинском языке издается в малых тиражах: « Недостаточная подача информации на тувинском языке в газетах и журналах местной печати » (женщина, 62 года, г. Ак-Довурак); « Больше телепередач о культуре языка » (мужчина 64 лет, г. Шагонар); « Желательно проведение уроков тувинского языка на телевидении » (женщина, 39 лет, г. Кызыл).

Респонденты при обсуждении вопросов о сохранности и популяризации тувинского языка во всех сферах жизни общества высказали пожелания: « Нужно больше современных книг на тувинском языке » (женщина, 29 лет, г. Кызыл); « Нужна печатная популяризация обычаев и традиций » (женщина, 56 лет, пгт Каа-Хем); « тувинско-русского словаря не хватает » (женщина, 54 года, г. Кызыл); « тувинско-русского словаря даже в библиотеках нет » (женщина, 45 лет, г. Ша-гонар); « Все вывески писать на тувинском языке » (мужчина, 55 лет, г. Кызыл); « Выпускать журналы о национальных традициях » (женщина, 65 лет, село Кызылского района).

Некоторые пожелания респондентов указывают на недостаточную информированность населения о существующих государственных проектах, направленных на сохранение тувинского языка. В частности, уже созданы Русско-тувинский электронный словарь и Тувинско-русский электронный словарь. Кроме того, ведется работа по цифровому развитию тувинского языка, что подразумевает разработку электронных программ, словарей и других цифровых продуктов на тувинском языке, которые способствуют его более широкому использованию как в обществе, так и в глобальной сети Интернет (Боргоякова, Биткеева, 2023).

Сохранение тувинской национальной культуры, национальных традиций и обычаев . Значительную роль в тувинской культуре играют мероприятия, отражающие повседневные традиционные практики, способствующие сохранению национально-культурной самобытности народа. Однако в современных условиях постепенно утрачивается смысловое наполнение ритуалов и обрядов, которые имеют важное социальное и культурное значение для тувинцев: « Забываются традиции » (женщина, 66 лет, с. Барун Хемчикского района); « Исчезновение национальных обычаев » (мужчина, 58 лет, г. Шагонар); « Незнание народных традиций народной и экологической культуры даже чиновниками » (мужчина 47 лет, село Кызылского района); « Подрастающее поколение не знает тувинских национальных традиций » (женщина, 39 лет, г. Кызыл); « Незнание традиций и обрядов » (женщина, 52 года, г. Ак-Довурак); « Не терять веры и исполнять традиции Республики Тыва » (мужчина, 48 лет, г. Кызыл); « Проводить праздники, сопровождающиеся различными обрядами, обычаями и играми » (женщина, 55 лет, с. Дзун Хемчик-ского района); « Проводить праздничные тувинские обряды предков » (мужчина, 32 года, г. Туран); « Чаще проводить праздники с элементами устного народного творчества совместно с детьми » (женщина, 58 лет, село Кызылского района); « Всем семьям сохранять тувинскую культуру и обычаи » (женщина, 45 лет, г. Шагонар).

Важным элементом национально-культурной идентичности тувинцев является их уникальная национальная одежда, отражающая индивидуальность и самобытность народа. В высказываниях респондентов часто звучит стремление к возрождению практики изготовления как повседневной национальной одежды, так и праздничной: « Больше изготавливать национальной одежды » (женщина, 43 года, г. Кызыл); « Поддерживать производителей национальной одежды » (женщина, 33 года, г. Кызыл); « Чаще проводить праздники в национальных одеждах » (женщина, 27 лет, село Кызылского района); « Национальную одежду надеваем только на празднике Шагаа и Наадым » (женщина, 61 год, г. Ак-Довурак).

Также респонденты выражают обеспокоенность и считают, что ключевой задачей в сохранении тувинской национальной идентичности является сбережение и возрождение традиций народных промыслов, ремесел и изобразительного искусства: « Тувинских ремесленников стало меньше » (мужчина, 45 лет, с. Монгун Тайгинского района); « Национальные поделки не делают » (женщина, 54 года, с. Дзун Хемчикского района); « Исчезают народные промыслы » (мужчина, 57 лет, г. Туран); « Тувинских ремесленников мало » (мужчина, 71 год, г. Кызыл).

Опрошенные подчеркивали значимость для сохранения духовных и культурных традиций региона религиозных ритуалов и празднеств: « Мало буддистских праздников » (женщина, 47 лет, г. Кызыл); « Мало проводится буддистских праздников с ритуалами » (женщина 55 лет, село Каа-Хемского района).

Все перечисленные элементы, отражающие традиции и менталитет народа Тывы, создают основу формирования национально-культурной идентичности тувинского народа, позволяющей чувствовать себя частью своего мира и своей культуры.

Выводы . Актуальность исследования проблемы сохранения тувинского языка объясняется его значением для поддержания культурной и этнической идентичности тувинского народа. В условиях глобализации, модернизации и цифровизации усиливается доминирующее положение русского языка, что приводит к постепенному снижению использования тувинского языка как в повседневной жизни, так и в официальных сферах. Особую тревогу вызывает снижение статуса тувинского языка в профессиональной деятельности, что обусловливает утрату языковой компетенции наиболее мобильными группами населения.

Исследование данной проблемы особенно важно в контексте сохранения языкового и культурного многообразия Российской Федерации, где тувинский язык играет ключевую роль в формировании региональной самобытности Республики Тыва. Поддержание его функциональности в социальной, образовательной и культурной сферах способствует укреплению этнической идентичности и социальной стабильности региона.

Для поддержки развития тувинского языка правительство региона поставило ряд задач в различных областях, изложенных в Стратегии государственной поддержки развития тувинского языка в Республике Тыва в период с 2024 по 2033 г., в том числе задачи в образовании, науке, обслуживании, культуре и массовой коммуникации. Важнейшие меры включают следующее:

-

1) разработку методик для билингвальной среды, создание образовательных программ и учебников, включение их в федеральный перечень для обеспечения доступного и качественного обучения на тувинском языке;

-

2) подготовку и издание академической грамматики современного тувинского языка, создание электронного корпуса языка и развитие лингвистической школы для укрепления научной базы;

-

3) формирование единого каталога географических названий, оформление двуязычных указателей, внедрение оповещений на двух языках в общественных местах;

-

4) оцифровку архивных и библиотечных фондов, что обеспечит доступ к культурным ресурсам и сохранение исторического наследия;

-

5) создание мультимедийных и анимационных материалов, разработку сайтов и передач для интеграции языка в современные форматы.

Поддержка языка неразрывно связана с сохранением национальной культуры, традиций и обычаев. В этом контексте нужно акцентировать внимание на следующих аспектах:

-

– поддержке ремесленных центров, создании мастерских для обучения традиционным навыкам, а также популяризации ремесел посредством культурных фестивалей и туристических программ;

-

– развитии музеев и этнопарков, сохранении традиционных жилищ и костюмов, документировании и продвижении обычаев через фольклорные и этнографические мероприятия;

-

– интеграции культурных ценностей в школьные программы, организации лагерей и кружков для детей, где обучение языку сопровождается освоением традиционных практик;

-

– содействии семейным инициативам по сохранению языка и культуры через укрепление связей между поколениями, например организации клубов семейного досуга, посвященных изучению языка и традиций.

Заключение . Реализация стратегических задач требует комплексного подхода, включающего сохранение не только языка, но и традиционного уклада жизни тувинского народа. Совместная работа государственных структур, образовательных и культурных учреждений, научных организаций и носителей языка – ключ к сохранению уникального наследия тувинцев в условиях глобальных изменений.

Особое внимание следует уделить поддержке языковых активистов. Под языковым активизмом понимается совокупность действий носителей языка, направленных на улучшение языковой ситуации и расширение функциональной мощности языка. Деятельность активистов охватывает широкий круг задач: реализацию проектов по возрождению языка, повышение информированности общества о ситуации с национальными языками, организацию культурных мероприятий для языкового сообщества, проведение учебных курсов и популяризацию языка через современные медиа и образовательные ресурсы. Примером может служить деятельность по созданию и распространению контента на тувинском языке в Интернете1. Совместные усилия всех заинтересованных сторон создадут необходимые условия для того, чтобы тувинский язык и культура сохранили значимость, поддерживая уникальную этническую идентичность.

Список литературы Восприятие проблем сохранения национально-культурной идентичности в общественном сознании жителей Республики Тыва

- Анайбан З.В. Социология в Туве: опыт и перспективы развития // Гуманитарные науки в XXI в.: человек, общество, глобальный мир: материалы Международной конференции, посвященной 70-летию ТНИИЯЛИ - ТИГИ - ТИГПИ / отв. ред. К.А. Бичелдей. Кызыл, 2015. С. 466-475. EDN: WQEUYN

- Балакина Г.Ф., Анайбан З.В. Этносоциальный портрет молодежи Тувы // Вестник Института социологии. 2024. Т. 15, № 1. С. 127-142. DOI: 10.19181/vis.2024.15.1.7 EDN: DHIBFM

- Биткеева А.Н., Цыбенова Ч.С. Хроника языкового сдвига в тувинском языке в Республике Тыва // Новые исследования Тувы. 2022. № 4. С. 6-27. DOI: 10.25178/nit.2022.4.1 EDN: JQMLHQ

- Боргоякова Т.Г., Биткеева А.Н. Тувинский компонент билингвального пространства или размышления о стратегии государственной поддержки тувинского языка // Новые исследования Тувы. 2023. № 4. С. 290-300. DOI: 10.25178/nit.2023.4.20 EDN: DZJSRZ

- Донгак В.С., Монгуш Д.Ш. Тувинская этничность как объект исследования // Бюллетень Калмыцкого научного центра РАН. 2021. № 1. С. 146-172. DOI: 10.22162/2587-6503-2021-1-17-146-172 EDN: QJOAXL

- Каплунова М.Я. Оценка восприятия языковой ситуации в Республике Тыва местным населением (на материале полевого исследования 2021 г.) // Новые исследования Тувы. 2022. № 4. С. 28-37. DOI: 10.25178/nit.2022.4.2 EDN: RVLPRY

- Ламажаа Ч.К.-О. Тувинская этничность и социум в этносоциологических и антропологических исследованиях // Новые исследования Тувы. 2016. № 2. С. 32-51. EDN: VZGUOD

- Серээдар Н.Ч. Тувинский язык как средство общения тувинцев: проблемы и перспективы // Новые исследования Тувы. 2018. № 1. С. 4-19. DOI: 10.25178/nit.2018.1.1 EDN: YROVVC