Воспроизводительная способность и продуктивные качества крупного рогатого скота симментальской и бурой швицкой пород

Автор: Гостева Екатерина Ряшитовна, Коник Нина Владимировна, Улимбашев Мурат Борисович

Журнал: АгроЗооТехника @azt-journal

Рубрика: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных

Статья в выпуске: 2 т.5, 2022 года.

Бесплатный доступ

С целью установления конкурентоспособности молочного скота в конкретных условиях среды обитания изучена воспроизводительная способность, технологические и продуктивные качества крупного рогатого скота бурой швицкой и симментальской пород в условиях Кабардино-Балкарской Республики. Было сформировано две группы телок случного возраста по 25 голов в каждой: I группа - симментальская порода; II группа - бурая швицкая порода. Исследования проводились по общепринятым в зоотехнии методам. Полученный цифровой материал обработан биометрически, достоверность разности межгрупповых значений установлена с использованием трех уровней вероятности. Мониторинг оплодотворяемости подопытных групп телок свидетельствует о преимуществе по количеству оплодотворенных от первого и второго осеменений особей бурой швицкой породы, которое составило 8 и 4 абс.% соответственно. Вследствие лучшей оплодотворяемости бурого швицкого скота от первичных осеменений затраты доз семени на плодотворное осеменение у них оказались ниже, чем у сверстниц-симменталов: при сравнении телок - на 0,2 дозы (Р > 0,99), первотелок - на 0,3 дозы (Р > 0,99). По коэффициенту воспроизводительной способности первотелок бурой швицкой породы видно, что от этой группы животных можно получать по одному теленку ежегодно, тогда как сверстницы симментальской породы по этому показателю уступали бурым швицким особям на 0,04 ед. (Р > 0,95). Подконтрольная группа особей бурой швицкой породы с ванно- и чашеобразной формами вымени составила 64% против 56% у сверстниц симментальской породы. Они же отличались большей скоростью молокоотдачи - на 0,17 кг/мин (Р > 0,95). Межпородные различия по удою составили 252 кг или 6,3 отн.% в пользу первотелок бурой швицкой породы (Р > 0,95). Уровень жирности и белковости молока первотелок бурой швицкой породы выше, чем симментальской породы, на 0,09 (Р > 0,99) и 0,06 абс.% (Р > 0,99). Превосходство группы бурой швицкой породы по индексу молочности составило 82,5 кг (Р > 0,99). Установлено, что, несмотря на большее потребление кормов первотелками бурой швицкой породы, ввиду больших удоев затраты энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на производство 1 кг молока оказались ниже на 0,05 и 5,1 г соответственно, чем у особей симментальской породы.

Порода, симментальская, бурая швицкая, молочная продуктивность, воспроизводительные качества, оплата корма молоком

Короткий адрес: https://sciup.org/147237323

IDR: 147237323 | УДК: 636.2:636.082

Текст научной статьи Воспроизводительная способность и продуктивные качества крупного рогатого скота симментальской и бурой швицкой пород

С целью установления конкурентоспособности молочного скота в конкретных условиях среды обитания изучена воспроизводительная способность, технологические и продуктивные качества крупного рогатого скота бурой швицкой и симментальской пород в условиях Кабардино- Балкарской Республики. Было сформировано две группы телок случного возраста по 25 голов в каждой: I группа – симментальская порода; II группа – бурая швицкая порода. Исследования проводились по общепринятым в зоотехнии методам. Полученный цифровой материал обработан биометрически, достоверность разности межгрупповых значений установлена с использованием трех уровней вероятности. Мониторинг оплодотворяемо-сти подопытных групп телок свидетельствует о преимуществе по количеству оплодотворенных от первого и второго осеменений особей бурой швицкой породы, которое составило 8 и 4 абс.% соответственно. Вследствие лучшей оплодотворяемости бурого швицкого скота от первичных осеменений затраты доз семени на плодотворное осеменение у них оказались ниже, чем у сверстниц- симменталов: при сравнении телок – на 0,2 дозы (Р > 0,99), первотелок – на 0,3 дозы (Р > 0,99). По коэффициенту воспроизводительной способности первотелок бурой швицкой породы видно, что от этой группы животных можно получать по одному теленку ежегодно, тогда как сверстницы симментальской породы по этому показателю усту пали бурым швицким особям на 0,04 ед. (Р > 0,95). Подконтрольная группа особей бурой швицкой породы с ванно- и чашеобразной формами вымени составила 64% против 56% у сверстниц симментальской породы. Они же отличались большей скоростью молоко отдачи – на 0,17 кг/мин (Р > 0,95). Межпородные различия по удою составили 252 кг или 6,3 отн.% в пользу первотелок бурой швицкой породы (Р > 0,95). Уровень жирности и бел ковости молока первотелок бурой швицкой породы выше, чем симментальской породы на 0,09 (Р > 0,99) и 0,06 абс.% (Р > 0,99). Превосходство группы бурой швицкой породы по индексу молочности составило 82,5 кг (Р > 0,99). Установлено, что, несмотря на большее потребление кормов первотелками бурой швицкой породы, ввиду больших удоев затраты энергетических кормовых единиц и переваримого протеина на производство 1 кг молока оказались ниже на 0,05 и 5,1 г соответственно, чем у особей симментальской породы.

Порода, симментальская, бурая швицкая, молочная продуктивность, воспроизводи тельные качества, оплата корма молоком.

В молочном скотоводстве России продолжает оставаться актуальной проблема конкурентоспособности пород. Сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, основной массив молочного скота представлен практически монопородой (голштинская порода черно-пестрой масти), с другой стороны – российские породы не выдерживают конкуренции по уровню удоев с зарубежным генофондом. В то же время качество завозимого из-за рубежа скота оставляет желать лучшего, однако имеет место и качественная интродукция скота в регионы нашей страны. При прочих равных условиях не всегда удается создать завезенным животным благоприятные условия внешней среды для проявления высокой продуктивности. В результате постоянного роста молочной продуктивности у коров голштинской породы наблюдается снижение репродуктивной способности (Шабунин, Назарчен-ко, 2016; Barbat et al., 2010), как правило, обусловленное наследственными факторами (Lucy, 2001; Dobson et al., 2007; Oltenacu, Broom, 2010). В связи с этим комплекс проблем, встающих перед животноводами, резко усугубляется, производство становится нерентабельным.

Примером высокой культуры ведения и рентабельности молочного скотоводства на основе использования голштинов разного происхождения могут служить сельскохозяйственные предприятия Ленинградской области (Прохоренко, 2013; Сакса, 2019; Дунин и др., 2020). Вместе с тем российский генофонд молочных пород крупного рогатого скота может конкурировать с зарубежной селекцией по основным хозяйственно ценным признакам, за исключение удоя в первые 2–3 лактации. Собственно, столько в среднем используются мировые генетические ресурсы молочного скотоводства в России (Листратенкова и др., 2014; Чинаров, 2018; Алтухов и др., 2019). Преимущества российских молочных пород крупного рогатого скота заключаются в продолжительном хозяйственном использовании, пожизненной продуктивности, высоком содержании питательных веществ в молоке, высокой воспроизводительной способности, устойчивости к ряду заболеваний и пр. (Иванов, 2017; Чинаров, 2018).

Из российских молочных пород крупного рогатого скота, разводимого в ряде регионов страны, определенный интерес представляет симментальский и бурый швицкий скот.

В ряде литературных источников указано на высокие воспроизводительные, адаптационные и племенные качества животных комбинированного направления продуктивности. Так, в исследованиях, проведенных в Смоленской области, выявлено, что при росте удоя в молочном стаде бурого швицкого скота увеличивается продолжительность сервис-периода и межотельного интервала, что, в свою очередь, снижает коэффициент воспроизводительной способности (Герасимова и др., 2018). Характеризуя скот бурой швицкой породы, следует указать, что он не требователен к условиям внешней среды, обладает крепкой конституцией и отличается долголетием. Кроме того, животным этой породы присущи легкие отелы, устойчивость к высоким температурам, высокий клеточный и гуморальный иммунитет, приспособленность к отгонно-горному содержанию (Улимба-шев, 2007; Улимбашев и др., 2018).

Изучение воспроизводительных качеств симменталов разного происхождения в условиях Нижнего Поволжья свидетельствует, что значения коэффициента воспроизводительной способности, полученные от коров российской селекции, оказались выше таковых у сверстниц немецкого происхождения (Гостева, Улим-башев, 2018).

Очевидно, что продуктивные, воспроизводительные и технологические качества породного состава молочного скота будут проявляться в зависимости от конкретных паратипических факторов и селекционной работы с подконтрольным поголовьем. В связи с наличием разнообразных природно-климатических, технологических и кормовых условий в разных регионах страны результативность использования тех или иных пород будет различаться. В этом плане необходимо изучать основные признаки селекции в конкретных условиях среды обитания животных.

Цель исследования – изучение воспроизводительной способности, технологических и продуктивных качеств крупного рогатого скота бурой швицкой и симментальской пород в условиях КабардиноБалкарской Республики.

В соответствии с целью ставились следующие задачи исследования:

– изучить воспроизводительные качества телок и первотелок симментальской и бурой швицкой пород;

– провести распределение первотелок по форме вымени и установить функциональные свойства вымени в подопытных группах первотелок;

– определить продуктивные особенности первотелок разных пород;

– выявить затраты кормов (оплату корма молоком) у первотелок подопытных групп.

Материал и методы

Для достижения указанной цели исследований в условиях ООО «Нектар-Агро» Кабардино-Балкарской Республики были сформированы две группы телок случного возраста по 25 голов в каждой: I группа – симментальская порода; II группа – бурая швицкая порода.

В течение опыта подопытное поголовье содержалось в одинаковых условиях кормления, содержания и ухода. За период выращивания от рождения до 18-месячного возраста телкам было скормлено 2600 энергетических кормовых единиц и 282 кг переваримого протеина в расчете на одну голову, в течение 1-й лактации – 4450 энергетических кормовых единиц и 460 кг переваримого протеина.

Потребление кормов рассчитывали по разнице между заданным количеством кормов и несъеденными остатками.

О воспроизводительной способности подопытного поголовья судили по материалам зоотехнического и ветеринарного учета. Из анализируемых показателей плодовитости изучали оплодотворяе-мость от первого, второго и третьего осеменений, индекс осеменения, продолжительность стельности, сервис-период, межотельный интервал и коэффициент воспроизводительной способности. Первое осеменение подопытного поголовья было проведено в 18-месячном возрасте.

Форму вымени подопытных первотелок устанавливали комиссионно на 2–3 месяц лактации, функциональные свойства выявляли общепринятыми в зоотехнии методами по количеству суточного удоя, продолжительности доения, средней скорости молокоотдачи и индексу вымени.

Удои подопытных групп животных изучали по результатам проводимых контрольных доений, содержание жира и белка в молоке определяли с помощью анализатора качества молока «Лактан 1-4М». Количество молочного жира и белка за лактацию рассчитывали по общепринятым в зоотехнии формулам. Живую массу коров изучали на 2–3 месяцах лактации на основании промеров тела – обхвата груди за лопатками и косой длины туловища – по таблице Клювера – Штрауха. Индекс молочности рассчитывали как отношение удоя за лактацию к живой массе.

Полученный в ходе проведения исследований цифровой материал обработан биометрически в соответствии с руководством по биометрии для зоотехников (Плохинский, 1969).

Результаты исследований

Показатели воспроизводительной способности телок и первотелок бурой швиц-кой и симментальской пород представлены в табл. 1.

Мониторинг оплодотворяемости подопытных групп телок свидетельствует о преимуществе особей бурой швицкой породы по количеству оплодотворенных от первого и второго осеменений, кото-

Таблица 1. Воспроизводительные качества бурого швицкого и симментальского скота

Вследствие лучшей оплодотворяемо-сти бурого швицкого скота от первичных осеменений затраты доз семени на плодотворное осеменение у них оказались ниже, чем сверстниц-симменталов: при сравнении телок – на 0,2 дозы (Р > 0,99), первотелок – на 0,3 дозы (Р > 0,99).

По продолжительности стельности как видового признака крупного рогатого скота межпородных различий не обнаружено.

Более продолжительным оказался сервис-период у первотелок симментальской породы – 98 сут., что на 14 суток больше, чем у сверстниц бурой швицкой породы (Р > 0,95).

Исходя из различий в продолжительности периода от отела до плодотворного осеменения и практически равных значений периода стельности, отметим, что менее продолжительным межотельным интервалом характеризовалась группа бурой швицкой породы – 366 сут. против 380 сут. у особей симментальской породы. Несмотря на большие значения межотельного периода у симментальских первотелок, можно утверждать, что они находятся в допустимых пределах для современного молочного производства.

Покоэффициентувоспроизводительной способности первотелок бурой швицкой породы видно, что от этой группы животных можно получать по одному теленку ежегодно. Сверстницы симментальской породы по данному показателю уступали бурым швицким особям на 0,04 ед. (Р > 0,95).

Из технологических показателей, имеющих важное хозяйственное значение в молочном скотоводстве при промышленной технологии производства молока, следует отметить форму и функциональные свойства вымени.

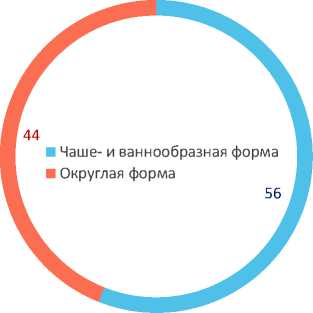

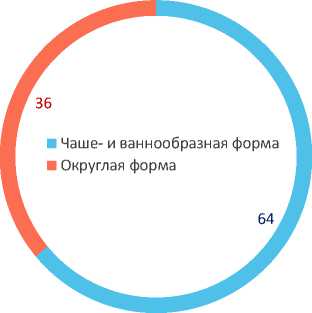

Результаты мониторинга форм вымени у первотелок симментальской и бурой швицкой пород представлены на рис. 1, 2.

Рис. 1. Доли первотелок симментальской породы по форме вымени, %

Источник: собственные исследования авторов.

Рис. 2. Доли первотелок бурой швицкой породы по форме вымени, %

Источник: собственные исследования авторов.

Из представленных диаграмм видно превосходство первотелок бурой швиц-кой породы по представительству особей с ванно- и чашеобразной формами вымени (64% против 56% у сверстниц симментальской породы). Соответственно, удельный вес особей с менее желательной (округлой) формой вымени среди первотелок бурой швицкой породы был меньше.

Мониторинг функциональных свойств вымени подопытного поголовья (табл. 2) свидетельствует о более высокой интенсивности молокоотдачи первотелок бурой швицкой породы, преимущество которых над сверстницами симментальской породы составило в среднем 0,17 кг/мин (Р > 0,95).

Количественные и качественные показатели продуктивности первотелок симментальской и бурой швицкой пород представлены в табл. 3.

Полученные данные говорят о том, что подопытные группы первотелок пре- взошли минимальные требования к молочной продуктивности коров соответствующих пород. Так, особи симментальской породы превзошли значения удоя по первой лактации на 41,9%, бурой швиц-кой – на 40,9%. В то же время межпородные различия по удою составили 252 кг или 6,3 отн.% в пользу первотелок бурой швицкой породы (Р > 0,95). Уровень жирности и белковости молока первотелок бурой швицкой породы выше, чем у сверстниц симментальской породы, на 0,09 (Р > 0,99) и 0,06 абс.% (Р > 0,99), что позволяет вырабатывать молочные продукты высокого качества.

За всю лактацию выход таких компонентов, как молочный жир и молочный белок, выше от группы бурого швицкого скота, преимущество которого над особями симментальской породы составило в среднем 13,6 (Р > 0,99) и 10,8 кг (Р > 0,99) соответственно.

Таблица 2. Функциональные свойства вымени первотелок разных пород (X ± mx)

|

Показатель |

Группа |

Различия между группами |

|

|

I |

II |

||

|

Суточный удой, кг |

16,96 ± 0,4 |

18,3 ± 0,5 |

1,4* |

|

Продолжительность доения, мин. |

12,02 ± 0,2 |

11,59 ± 0,3 |

0,03 |

|

Интенсивность молокоотдачи, кг/мин. |

1,41 ± 0,05 |

1,58 ± 0,06 |

0,17* |

|

Индекс вымени, % |

42,6 ± 0,7 |

43,7 ± 0,6 |

1,1 |

|

* Р > 0,95. Источник: собственные исследования авторов. |

|||

Таблица 3. Продуктивные особенности первотелок разных пород (X ± mx)

|

Показатель |

Группа |

Различия между группами |

|

|

I |

II |

||

|

Удой, кг |

3974 ± 82,6 |

4226 ± 90,8 |

252* |

|

Массовая доля жира в молоке, % |

3,89 ± 0,02 |

3,98 ± 0,02 |

0,09** |

|

Выход молочного жира, кг |

154,6 ± 3,0 |

168,2 ± 3,5 |

13,6** |

|

Массовая доля белка в молоке, % |

3,27 ± 0,02 |

3,33 ± 0,01 |

0,06** |

|

Выход молочного белка, кг |

129,9 ± 2,6 |

140,7 ± 2,9 |

10,8** |

|

Живая масса на 2-м месяце лактации, кг |

464 ± 3,8 |

450 ± 4,3 |

14* |

|

Индекс молочности, кг |

856,5 ± 17,3 |

939,0 ± 19,8 |

82,5** |

|

* Р > 0,95. ** Р > 0,99. Источник: собственные исследования авторов. |

|||

По массе тела более тяжеловесными оказались первотелки симментальской породы – 464 кг, что на 14 кг больше по сравнению с животными бурой швицкой породы (Р > 0,95).

Указанные различия по живой массе между группами первотелок увеличили превосходство представительниц бурой швицкой породы по индексу молочности, отличие от симменталов составило 82,5 кг (Р > 0,99).

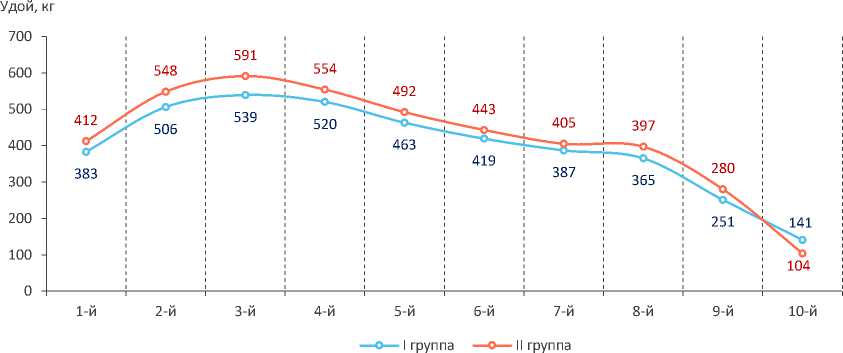

О лактационной деятельности подопытного поголовья можно судить по данным графика, представленного на рис. 3.

Анализ лактационных кривых подопытного поголовья свидетельствует, что на более высоком уровне протекала лактационная деятельность первотелок бурой швицкой породы. На протяжении всех месяцев лактации, за исключением 10-го, уровень удоя первотелок бурой швицкой породы был выше, чем у сверстниц симментальской породы. Превышение значений составило в зависимости от месяца лактации от 18 до 52 кг молока, при этом наибольшие различия имели место в период раздоя первотелок на 2–3 месяц лактации. Максимальные удои обеих групп первотелок зарегистрированы на 3-м месяце лактации, после чего они постепенно снижаются вплоть до 10-го месяца лактации.

Следует отметить, что независимо от породной принадлежности подопытное поголовье первотелок относилось к лактационной кривой первого типа: высокой устойчивой, медленно снижающейся.

Одним из критериев, по которому можно судить об эффективности разведения той или иной породы, является анализ материальных, финансовых, трудовых и др. ресурсов. В частности, нами проанализированы затраты кормов на производство единицы продукции – молоко, составляющие доминирующую статью затрат в целом (табл. 4).

При одинаковой обеспеченности кормами в течение лактации наибольшее потребление от числа заданных питательных веществ демонстрировали первотелки бурой швицкой породы – 99,3% энергетических кормовых единиц и 99,3% перева-римого протеина, что на 1,6 абс.% энергетических кормовых единиц и 1,5 абс.% переваримого протеина больше, чем у сверстниц симментальской породы. В результате, несмотря на большее потребление кормов первотелками бурой швицкой породы, за счет больших удоев затраты энергетических кормовых единиц и пе-реваримого протеина на производство 1 кг молока оказались ниже на 0,05 и 5,1 г соответственно, нежели у особей симментальской породы.

Месяц лактации

Рис. 3. Лактационные кривые подопытных групп первотелок

Таблица 4. Оплата корма молоком первотелок бурой швицкой и симментальской пород

|

Показатель |

Группа |

Различия между группами |

|

|

I |

II |

||

|

Удой, кг |

3974 |

4226 |

252 |

|

Обеспеченность кормами: ЭКЕ ПП, кг |

4450 460 |

4450 460 |

– – |

|

Потребление кормов: ЭКЕ ПП, кг |

4350 450 |

4420 457 |

70 7 |

|

Затраты питательных веществ кормов на производство 1 кг молока: ЭКЕ ПП, г |

1,09 113,2 |

1,04 108,1 |

0,05 5,1 |

|

Примечание: ЭКЕ – энергетические кормовые единицы, ПП – переваримый протеин. Источник: собственные исследования авторов. |

|||

Заключение

В предгорной зоне Кабардино-Балкарской Республики имеющиеся условия внешней среды обеспечили достижение животными бурой швицкой породы более высоких показателей молочной продук- тивности и лучшую оплату корма молоком. Кроме того, воспроизводительные функции бурого швицкого скота в отличие от симменталов позволяют ежегодно получать по теленку в год от каждой коровы.

Список литературы Воспроизводительная способность и продуктивные качества крупного рогатого скота симментальской и бурой швицкой пород

- Алтухов А.И., Стрекозов Н.И., Трафимов А.Г., Чинаров В.И. (2019). Рациональное размещение и углубление специализации молочного скотоводства – основа экономики его развития // Вестник Курской гос. с.-х. академии. № 3. С. 94–105.

- Герасимова А.С., Татуева О.В., Прищеп Е.А., Кольцов Д.Н., Цысь В.И. (2018). Воспроизводительные особенности коров бурой швицкой породы в зависимости от генотипа и молочной продуктивности // Вестник российской с.-х. науки. № 4. С. 59–61. DOI: 10.30850/vrsn/2018/4/59

- Гостева Е.Р., Улимбашев М.Б. (2018). Воспроизводительные особенности симменталов Поволжья как маркеры их адаптации к факторам среды // Животноводство и кормопроизводство. Т. 101. № 4. С. 50–57.

- Дунин И.М., Тяпугин С.Е., Мещеров Р.К. [и др.] (2020). Разведение скота голштинской породы на территории Российской Федерации // Зоотехния. № 2. С. 5–8. DOI: 10.25708/ZT.2020.95.35.002

- Иванов В.А., Марзанов Н.С., Елисеева Л.И., Таджиев К.П., Марзанова С.Н. (2017). Генотипы породкрупного рогатого скота и качество молока // Проблемы биологии продуктивных животных. № 3. С. 48–65.

- Листратенкова В.И., Петкевич Н.С., Цысь В.И. [и др.] (2014). Современный этап и проблемы разведения крупного рогатого скота молочного направления продуктивности в Смоленской области // Достижения науки и техники АПК. № 11. С. 58–61.

- Плохинский Н.А. (1969). Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос. 256 с.

- Прохоренко П. (2013). Голштинская порода и ее влияние на генетический прогресс продуктивности черно-пестрого скота европейских стран и Российской Федерации // Молочное и мясное скотоводство. № 2. С. 2–6.

- Сакса Е.И. (2019). Реализация генетического потенциала голштинского скота при создании высокопродуктивного стада ЗАО «ПЗ «Рабитицы» // Молочное и мясное скотоводство. № 3. С. 5–9.

- Улимбашев М.Б. (2007). Резистентность, гематологические показатели и продуктивные особенности коров бурой швицкой породы при отгонно-горном содержании // С.-х. биология. Т. 42. № 6. С. 97–100.

- Улимбашев М.Б., Кулинцев В.В., Селионова М.И. [и др.] (2018). Рациональное использование генофонда ценных пород животных с целью сохранения биологического разнообразия // Юг России: экология, развитие. Т. 13. № 2. С. 165–183. DOI: 10.18470/1992-1098-2018-2-165-183

- Чинаров В.И. (2018). Оценка конкурентоспособности молочных пород крупного рогатого скота // Достижения науки и техники АПК. Т. 32. № 10. С. 74–78. DOI: 10.24411 / 0235-2451-2018-11017

- Шабунин Л.А., Назарченко О.В. (2016). Влияние различных факторов на молочную продуктивность коров черно-пестрой породы // Главный зоотехник. № 3. С. 53–61.

- Barbat A., Le Mezec P., Ducrocq V. [et al.] (2010). Female fertility in French dairy breeds: Current situation and strategies for improvement. Journal of Reproduction and Development, 56, 15–21. DOI: 10.1262/jrd.1056S15

- Dobson H., Smith R.F., Royal M.D., Knight C.H., Sheldon I.M. (2007). The high producing dairy cow and its reproductive performance. Reproduction in Domestic Animals, 42 (2), 17–23. DOI: 10.1111/j.1439-0531.2007.00906.x

- Lucy M.C. (2001). Reproductive loss in high-producing dairy cattle: Where will it end? Journal of Dairy Science, 84, 1277-1293. DOI: 10.3168/jds.S0022-0302(01)70158-0

- Oltenacu P.A., Broom D.M. (2010). The impact of genetic selection for increased milk yield on the welfare of dairy cows. Animal Welfare, 19 (S), 39–49.