Воспроизводство человеческого капитала в Арктических регионах России: социокультурный контекст

Автор: Маркин Валерий Васильевич, Силин Анатолий Николаевич, Малинина Кристина Олеговна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 5 т.14, 2021 года.

Бесплатный доступ

Формирование и воспроизводство человеческого капитала, как важнейшего условия современного развития, имеет не только отраслевые, но и региональные особенности. В статье, которая продолжает серию авторских материалов, посвященных проблематике человеческого капитала в условиях Арктической зоны Российской Федерации, выдвигаются вопросы влияния социокультурных факторов на человеческий капитал арктических территорий. Поставлена цель представить новый подход в рефлексии роли социокультурных факторов (оснований и составляющих) развития человеческого капитала в условиях арктических регионов для нового (неоиндустриального) этапа их освоения. В связи с этим уточняются концептуальные основания изучения человеческого капитала, содержащиеся в работах зарубежных и отечественных исследователей. В определенных теоретико-методологических рамках анализируются, сопоставляются и обобщаются результаты социологического исследования, проведенного в марте - мае 2018 года в Архангельской области (на арктических территориях) и Ямало-Ненецком автономном округе методами массовых опросов и анализа статистических данных. Приводятся данные, характеризующие человеческий капитал северян в плане их материального положения, показывается прямая зависимость от региональной (более высокой - в ЯНАО), отраслевой (особенно нефтегазовых предприятий), социально-профессиональной (особенно руководителей, высококвалифицированных специалистов, государственных и муниципальных служащих) принадлежности. На основе многомерных измерений показываются взаимосвязи и отдельные зависимости переменных, характеризующих образование, здоровье и социально-профессиональный статус в структуре человеческого капитала обследованных регионов. Особый сюжет посвящен роли ценностных ориентаций в формировании и воспроизводстве человеческого капитала. В заключение делается вывод об амбивалентном характере влияния социокультурных факторов на человеческий капитал: с одной стороны, как фундаментальных оснований, а с другой, отдельных из них (образования, трудовой мотивации и т. п.) - в качестве структурных составляющих. Предлагаются меры усиления общегосударственной и региональной политики (в том числе инвестиционной), в развитии человеческого капитала российской Арктики.

Человеческий капитал, арктические регионы России, социокультурные факторы, социологический подход, многомерные измерения

Короткий адрес: https://sciup.org/147236353

IDR: 147236353 | УДК: 316.33:331.108(211-17) | DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.13

Текст научной статьи Воспроизводство человеческого капитала в Арктических регионах России: социокультурный контекст

Переход к постиндустриальной экономике с начала 60-х годов ХХ века, а затем и информационному обществу в ХХI веке вызвал появление в экономической науке и быстрое междисциплинарное распространение категории «человеческий капитал» [1; 2; 3]. За прошедшие шестьдесят лет возникло множество теорий, связанных с данной категорией, основополагающие из которых были оценены Нобелевской премией (Т. Щульц, 1979 г., Г. Беккер, 1992 г.). Их идеи были развиты не только в теоретическом, но и в аналитико-практическом плане в разработках и методиках ООН, Всемирного банка и других международных организаций. Несмотря на различные подходы к толкованию понятия «человеческий капитал» и сопоставлению его с другими формами капитала, в центре его находятся определенные качества (в том числе в их количественной оценке) личности работника как источника творческой и инновационной продуктивности, воплощенной в современном и качественном продукте [4; 5; 6]. Как для отдельных предприятий, компаний, так и для регионов и целых стран человеческий капитал является одним из главных ресурсов повышения конкурентоспособности и развития [7; 8]. Очевидно, что проблемы экономики и социальной сферы на данный момент не могут быть решены только за счет совершенствования материальных факторов [9]. Более того, «замкнутость на материальном» может выступать как определенный фактор национальной уязвимости [10]. Нарастает разрыв между странами по темпам инновационного развития, отставание чревато стагнацией. В этих условиях стратегия модернизации на инновационной основе для России оказывается безальтернативной: или страна сделает шаг в будущее, придав импульс динамического развития отечественной «экономике знаний», для которой человеческий капитал имеет особое значение, или пополнит ряды аутсайдеров [11].

Экономически развитые страны имеют более высокие показатели человеческого капитала по сравнению с Россией, что наглядно представлено в таблице 1 , характеризующей структуру совокупного богатства Российской Федерации и стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Видно, что при пропорционально более высокой доле природного (ресурсы) и производственного капиталов человеческий капитал в России более чем в 1,5 раза ниже, чем в странах ОЭСР. Это свидетельствует о чрезмерной роли в российской экономике природной ренты и традиционных отраслей промышленности и недостатке наукоемких производств и услуг, оказываемых специалистами высокой квалификации (IT, финансовых, консалтинговых и т. п.).

Таблица 1. Структура совокупного богатства РФ и стран ОЭСР, 2017 год, %

Показатель РФ Страны ОЭСР Человеческий капитал 46 70 Производственный капитал 33 28 Природный капитал 20 3 Чистые иностранные активы 1 -1 Источник: Гальчева А. Человеческий капитал набирает вес // РБК. № 196. 04.12.2019. URL: 2019/12/05/5de76fa19a79476a1ebb8bec

Проблема воспроизводства человеческого капитала для модернизации на инновационной основе в России с ее огромной территорией, чрезвычайно разнообразными природно-климатическими, социально-экономическими и социокультурными условиями имеет четко выраженный региональный характер [12]. При этом особого внимания требуют вопросы воспроизводства человеческого капитала в регионах Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ), связанные с неоиндустриальным развитием в экстремальных природно-климатических условиях. Принятые «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»1 и государственная программа Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Арктической зоны

Российской Федерации»2 нацелены на глубокий всесторонний анализ процессов формирования и воспроизводства человеческого капитала российской Арктики.

Наряду с социально-экономическими особого изучения заслуживают социокультурные факторы, которым в комплексном анализе человеческого капитала российских регионов Арктики пока уделяется явно недостаточное внимание. По результатам проведенного исследования авторами предлагается новое знание о роли социокультурных предикатов и составляющих человеческого капитала в условиях Крайнего Севера на примере ряда арктических регионов.

Методология, дизайн и методика исследования

Теория человеческого капитала, с самого начала ее выдвижения в 60-х годах прошлого века, всесторонне развитая в дальнейшем, стала важным ответом экономической науки и смежных отраслей знания на сложившиеся тогда и усиливающиеся ныне вызовы и реалии мировой хозяйственной жизни, позволяя выработать, обосновать и реализовать меры, направленные на инвестирование в человека и накопление человеческого капитала [13]. В силу огромного количества публикаций по данной проблематике и ограниченности формата журнальной статьи авторы избрали наиболее значимые для своего замысла теоретикометодологические позиции, выраженные в работах зарубежных и отечественных исследователей.

В современных концепциях человеческого капитала сохраняется первоначальный экономический подход к человеческому поведению, предложенный одним из основоположников теории Г. Беккером в следующих постулатах:

– способности, знания, профессиональные навыки, мотивация становятся капиталом в момент купли-продажи рабочей силы, найма на работу или получения вознаграждения исполнителем работы;

– рост человеческого капитала должен способствовать росту производительности труда и производства;

– целесообразное использование капитала должно вести к росту доходов работников;

– рост доходов стимулирует работника делать вложения в здоровье, образование для повышения запаса знаний и навыков, чтобы затем эффективно применить их [3].

В развитие этих позиций человеческий капитал интерпретируют в широком и узком смыслах: 1) человеческий капитал представляет собой совокупность способностей индивида, обеспечивающих ему возможность выполнять различные социальные роли и функции для достижения поставленных целей в личной и общественно-полезной деятельности с целью удовлетворения потребностей; 2) человеческий капитал представляет собой совокупность способностей индивида, создающих конкурентные преимущества в трудовой деятельности, наделяющих его свободой в выборе сферы применения своих способностей для получения вознаграждения [14]. В приведенных формулировках акцентируются различные субъект-субъектив-ные смыслы (фреймы), которые важно учитывать при изучении социокультурных факторов, включая ценностно-мотивационные ориентации (установки), выделение соответствующих группировок.

Согласно современным интерпретациям человеческого капитала он характеризуется следующими свойствами:

-

– его формирование требует значительных затрат как от самого индивида, так и от социальной системы, в которой индивид живет и действует;

-

– может быть накоплен (увеличен) – индивид может приобретать определенные навыки, способности, улучшать состояние своего здоровья;

-

– на протяжении жизни индивида не только умножается, но и «изнашивается» – знания устаревают, умения и навыки не востребуются, следовательно, снижается стоимость человеческого капитала (человеческий капитал амортизируется);

-

– инвестиции в человеческий капитал позволяют его обладателю получать более высокий доход (эффект) в будущем;

-

– инвестиции в человеческий капитал носят долгосрочный характер (это касается как инвестиций в «капитал образования» и «капитал профессии», так и в «капитал здоровья»);

-

– отличается от физического капитала по степени «ликвидности»: не отделим от его носителя – действующей человеческой личности;

-

– прямые доходы, получаемые человеком, контролируются им самим независимо от источника инвестиций;

– от решений человека, от его волеизъявления зависит функционирование (использование) и воспроизводство человеческого капитала; степень отдачи от человеческого капитала зависит от индивидуальных интересов человека, его предпочтений, материальной и моральной заинтересованности, мировоззрения и культурных особенностей [15].

Несколько из этих свойств очевидным образом связаны с социокультурным контекстом воспроизводства человеческого капитала, особенностями функционирования неэкономических институтов конкретного общества и стоящих за ними коллективных представлений и ценностных ориентаций. Это обстоятельство и побудило нас в данном исследовании выйти за рамки эконометрического подхода к анализу условий воспроизводства человеческого капитала (подробнее см. [16–21]) и обратиться к поиску связи между его структурными компонентами и некоторыми переменными, характеризующими социокультурные факторы, под влиянием которых происходит его накопление.

Общая структура человеческого капитала в исследовании представлена несколькими ключевыми компонентами: капитал здоровья, образовательный, профессиональный и культурный капитал. Каждый вид капитала предполагает набор показателей, через измерение которых определяется его общий уровень [22, с. 97]. Отдельные параметры, соответствующие каждому виду капитала, представлены в таблице 2 (их перечень сознательно ограничен по сравнению со встречающимся в специальной литературе, поскольку нас интересовали лишь те показатели, которые могут быть измерены в рамках массовых опросов населения и отражают социально-экономические и социально-профессиональные характеристики индивидов, самооценку их здоровья, образова-

Таблица 2. Структурные компоненты человеческого капитала и их показатели

|

Базовый компонент человеческого капитала |

Показатели базового компонента человеческого капитала |

|

Капитал здоровья |

|

|

Образовательный капитал |

|

|

Профессиональный капитал |

|

|

Культурный капитал |

|

|

Источник: составлено авторами. |

|

тельный уровень и систему ценностей, а также оценки некоторых средовых (пространственнотерриториальных, региональных) факторов, которые можно сопоставить с экспертными оценками и статистическими данными).

Большинство из представленных в таблице показателей относятся к медико-биологическим, или социально-экономическим по своей природе или целевой функции, другие, относимые к числу параметров «культурного капитала», отражают исторически сложившиеся и социально одобряемые паттерны поведения, институты (в трактовке Д. Норта – «правила игры», т. е. набор социальных норм, обеспечивающих коммуникацию и кооперацию между индивидами [23, с. 3–10]) и базовые ценности конкретных человеческих сообществ разного уровня (местного, регионального, общенационального).

Основания для такого подхода можно найти в экономических и социальных теориях, претендующих на описание и объяснение механизмов «конвертации» социокультурных характеристик индивидов и групп в их экономическое поведение и его результаты. Так, подобные основания коренятся в теориях классического институционализма (Т. Веблен, Дж. Коммонс) [24] и экономической психологии (Г. Тард, Дж. Катона) [25; 26].

В рамках неоинституционального подхода, исследуя проблемы организационного поведения и принятия решений, Г. Саймон разработал модель экономического поведения, получив- шую название «ограниченной рациональности» [27]. Она открывает возможности для объяснения принятия субъектами экономических и других решений на основе предшествующего социального опыта и усвоенных в ходе социализации норм и образцов поведения (паттернов), которые в значительной мере зависят от определенной социокультурной среды, в которой формировался индивид.

Теоретические положения о связи человеческого капитала с механизмами экономического поведения человека были развиты в работах Д. Канемана и А. Тверски [28; 29], предложивших оригинальную для методологии поведенческой экономики теорию перспектив. Ими показано, что люди при принятии экономических решений выбирают вариант с наибольшей психологической перспективой (т. е. наибольшим уровнем психологической комфортности), исходя при этом из своих стереотипных представлений и интуиции.

В другом ключе понимания связи человеческого капитала с внеэкономическими факторами американский ученый Р. Талер рассматривает влияние на экономическое поведение представлений людей о справедливости [30; 31].

Комплексным изучением проблем человеческого капитала, выдвижением и развитием положений о влиянии социокультурных факторов и коллективных представлений на экономические практики занимается социология. Начало этому направлению исследований было положено в известной работе М. Вебера «Про- тестантская этика и дух капитализма». В ней предпринята попытка установить связь между системой ценностей, производной от конкретной религиозной доктрины, и особенностями организации предпринимательской деятельности, в том числе склонностью к ней. Классический тезис М. Вебера о том, что трудовая этика протестантизма способствовала большему «экономическому рационализму» и, как следствие, более высокому уровню развития предпринимательства в странах с преимущественно кальвинистским населением [32, с. 67–69, 204– 206], в дальнейшем, хотя и подвергался критике, стимулировал развитие концепций социокультурной обусловленности экономических практик и, таким образом, привел к исследованию этой стороны человеческого капитала в работах М. Зафировски, Р. Коллинза, Б. Мартина, В. Шлухтера, М. Тамари и др. [33, с. 108–110].

Среди трудов отечественных ученых по данной проблематике следует выделить, прежде всего, работы М.К. Горшкова, который в рамках мегапроекта исследования современного российского общества дал глубокий анализ влияния неэкономических факторов на социально-экономическое развитие [9] и выделил социокультурный вектор этого влияния [34].

Социокультурные факторы человеческого капитала в дискурсе российской модернизации исследовал Н.И. Лапин [35]. Под его руководством был осуществлен уникальный проект по разработке и составлению Атласа модернизации России и ее регионов, с оригинальным комплексным анализом социоэкономических и социокультурных тенденций и проблем, имевший широкий резонанс в научно-академическом сообществе [36]. В указанном дискурсе особо выделяются специфические проблемы человеческого капитала на новом этапе освоения и развития Арктической зоны, Крайнего, Дальнего и Ближнего Севера России.

В изучении указанных проблем важен геосистемный подход, выдвинутый В.Н. Лаженце-вым [37], использованный авторами конгруэнтно своей геосоциопространственной методологии, в которой дополнительно к исследованию субъект-объектных отношений в определенном геофизическом (территориальном) пространстве изучаются субъект-субъектные отношения акторов тех или иных социальных процессов [38–41]. Для нас также были интересны идеи Н.Ю. Замятиной и А.Н. Пилясо-ва [42].

Нами была учтена методологическая специфика социологического анализа социокультурной среды северного региона, показанная, в частности, в исследовании А.А. Шабуновой и Н.А. Окуловой [43].

Рефлексия концептуальных подходов дает возможность построить дизайн исследования социальных практик индивидов, определяющих формирование и воспроизводство человеческого капитала в условиях Крайнего Севера, собственно арктических регионов, который позволяет выявить, насколько эти практики сложились под влиянием социокультурных факторов, в том числе усвоенных ранее в ходе социализации установок и ценностей, стимулирующих и мотивирующих индивидов на целевую заботу о своем здоровье и образовании, соответствующие вложения, также связанные с отдачей на человеческий капитал и реальными возможностями конвертации его в доход и социально-профессиональный статус.

Эмпирической основой для нашего исследования послужили материалы двух массовых выборочных опросов, проведенных под руководством одного из авторов, К.О. Малининой, при активном участии в сборе и обработке данных старших научных сотрудников Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова РАН канд. сельхоз. наук Т.А. Блынской и канд. полит. наук А.М. Максимова. Они были проведены практически параллельно весной (март – май) 2018 года в двух арктических регионах: Архангельской области (на территориях, отнесенных к АЗ РФ) и Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). При этом предполагалось, что арктические территории Архангельской области (АО) представляют определенную модель западной (европейской) части российской Арктики, ЯНАО – восточную (уралосибирскую). Первый опрос, в рамках ФНИР «Мониторинг социально-психологической и социокультурной ситуации в Арктической зоне Российской Федерации», проводился среди населения шести муниципальных образований Архангельской области, включенных в состав АЗ РФ (города Архангельск, Северодвинск,

Новодвинск, Онежский, Приморский и Мезенский муниципальные районы). Тип выборки – квотная, репрезентативная по полу, возрасту и району проживания; размер выборки n = 407 человек; доверительный интервал ≤ 4,9%. Во втором случае, в рамках проекта Российского фонда фундаментальных исследований «Ценностные и когнитивные факторы предпринимательского поведения населения арктических территорий России» (с использованием материалов первого опроса, вторичным его анализом посредством целевой обработки первичной информации), выборка была расширена за счет нового опроса 405 жителей арктических территорий Архангельской области и 299 – в Ямало-Ненецком автономном округе. В итоге, при стратифицированном типе выборки, ее общий размер составил 704 человека при доверительном интервале ≤ 3,7%. Обработка результатов осуществлялась по программе SPSS, раздельно по каждому региону и по общей выборочной совокупности. Сопоставление результатов опросов с данными государственной статистики и экспертных оценок позволяет сделать более обоснованные выводы об изученных проблемах.

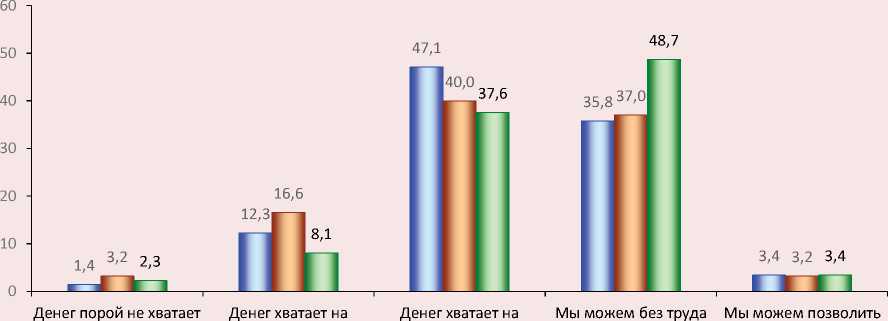

В целях сравнительного анализа характеристик (показателей) человеческого капитала с материальным положением опрошенных респондентов была проведена процедура самооценки материального положения по дифференцированной шкале ( рис. 1 ).

Показанное распределение близко соотносится со статистическими данными и отражает существенно более высокие показатели среднедушевых доходов населения и ВРП на душу населения (табл. 3) .

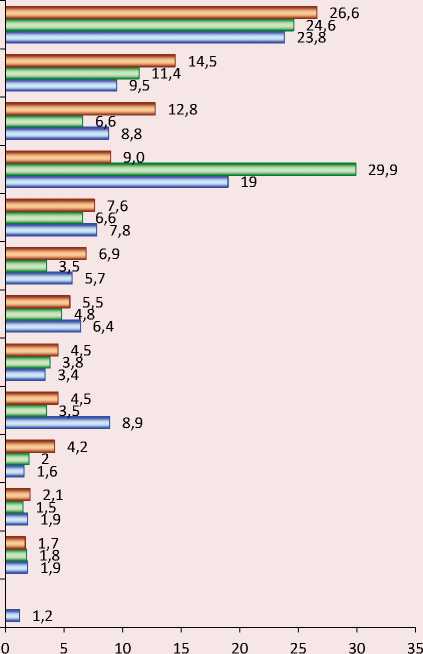

Социально-профессиональная структура по региональным выборкам представлена на рисунке 2 . В данном распределении среди респондентов Ямало-Ненецкого АО в отличие от Архангельской области заметно меньше доля тех, кто отнес себя к пенсионерам, что может быть объяснено распространением в округе практик работы пенсионеров, широким использованием вахтового метода привлечения работников на крупные нефтегазодобывающие предприятия, расположенные в регионе, а также практикой переезда пенсионеров в регионы с более благоприятным климатом. В остальных когортах соотношение долей для подобных социально-профессиональных групп

Рис. 1. Оценка респондентами своего материального положения, % к каждой группе, занятой в опросах

даже на продукты продукты питания, но продукты питания и на приобретать вещи себе дорогостоящие питания покупка одежды одежду, но покупка длительного покупки (квартира, вызывает затруднения вещей длительного пользования дача) без кредита

пользования представляет проблему

-

□ Архангельская область, n = 407 □ Архангельская область, n = 405 □ ЯНАО, n = 299

Таблица 3. Динамика среднедушевых показателей ВРП и доходов населения в Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе

ВРП на душу населения, тыс. руб.* Регион 2014 2015 2016 2017 2018 Архангельская область (без НАО) 310,8 352,8 377,9 418,4 464,9** Ямало-Ненецкий АО 3025,7 3336,5 3785,5 4581,2 5710,1*** Россия в целом 405,2 449,1 472,1 510,3 нет данных Среднедушевые денежные доходы населения, руб.**** Архангельская область (без НАО) 28033 31114 31043 31705 31888 Ямало-Ненецкий АО 61252 66795 67521 71705 74304 Россия в целом 27766 30467 30744 31367 32609 Источники: *Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Национальные счета. Валовой региональный продукт. URL: ** Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. URL: * ** Ямало-Ненецкий автономный округ в цифрах (2015–2019): краткий стат. сб. Тюмень, 2020. 193 с. С. 8. URL: https://tumstat. * *** Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: стат. сб. / Росстат. М., 2017. 1402 с. С. 242–243; Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Среднедушевые денежные доходы по субъектам Российской Федерации. URL:

Рис. 2. Распределение респондентов по социально-профессиональным статусам, % к каждой совокупности опрошенных

Квалифицированный специалист (учитель, врач, бухгалтер, инженер)

Квалифицированный рабочий (токарь, механик, маляр-штукатур)

Торговый, технический, конторский работник

Пенсионер

Рабочий (сторож, грузчик, разнорабочий)

Руководитель (подразделения, организации)

Государственный (муниципальный) служащий

Предприниматель

Учащийся, студент

Домохозяйка, нахожусь в отпуске по уходу за ребенком

Сотрудник силовых структур, военнослужащий

Безработный, ищу работу

Фермер

-

□ ЯНАО, n = 299 □ Архангельская область, n = 405 □ Архангельская область, n = 407

в разных выборках значимо не отличается. К тому же несравненно меньшая численность нетрудоспособного населения в ЯНАО при прочих равных составляющих косвенно указывает на больший объем совокупного человеческого капитала округа.

Укажем, что официальные показатели безработицы по Архангельской области и ЯмалоНенецкому АО в несколько раз выше ( табл. 4 ), чем доля безработных в наших выборках. Разница отчасти объясняется тем, что лица этой категории, как правило, менее всего склонны принимать участие в социологических опросах или указывать свой статус.

Таким образом, в дизайне нашего исследования теоретические подходы, включающие сенситивные категории, характеризующие человеческий капитал (образование, здоровье, социально-профессиональный статус), доста- точно легко квантифицируемые, сопрягаются с количественными представлениями сложно квантифицируемых категорий ценностных ориентаций и установок, требующих особых валидных шкал и инструментария, в том числе в выражениях и объяснениях связей (взаимосвязей).

Результаты первого порядка. Образование, здоровье, социально-профессиональный статус: как они связаны в социологической оценке человеческого капитала арктических регионов

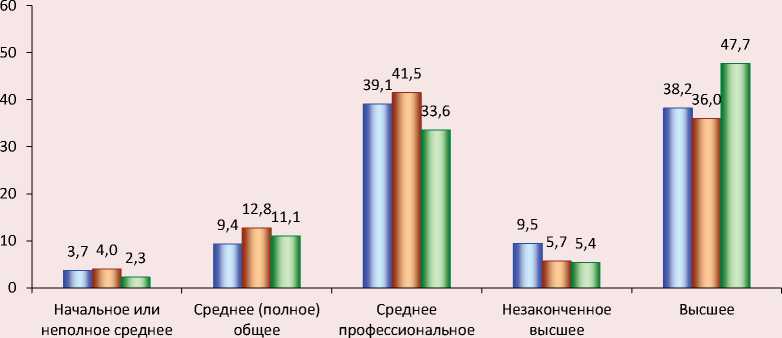

Представляя аналитический обзор статистически значимых связей по данным, полученным в наших опросах, прежде всего кратко остановимся на особенностях распределения образовательных статусов респондентов двух арктических регионов. Частотное распределение по каждой из выборок представлено на рисунке 3 .

Таблица 4. Динамика уровня безработицы в Архангельской области и Ямало-Ненецком автономном округе, %

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 Архангельская область (без НАО) 7,3 6,8 7,1 6,4 6,3 Ямало-Ненецкий АО 3,1 3,6 2,6 3,2 2,1 Россия в целом 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. Рынок труда, занятость и заработная плата. Трудовые ресурсы. Уровень безработицы населения по субъектам РФ. URL:

Рис. 3. Распределение респондентов по уровню образования, % к каждой совокупности опрошенных

□ Архангельская область, n = 407 □ Архангельская область, n = 405 □ ЯНАО, n = 299

Среди опрошенных в обоих регионах преобладают лица со средним или высшим профессиональным образованием, что в основном согласуется со статистическими данными и принципиально подтверждает тезис о высоком уровне человеческого капитала в России в целом и в промышленно развитых субъектах РФ в частности. При этом доля лиц с высшим образованием в ЯНАО гораздо выше, чем в Архангельской области, несмотря на более развитую образовательную инфраструктуру последней. Очевидно, в этом также проявляются результаты совместной деятельности органов власти и предприятий нефтегазодобывающей отрасли по эффективному воспроизводству в округе человеческого капитала высокого качества.

Вместе с тем образование, хотя и является важной составляющей человеческого капитала, предполагает взаимосвязи с другими его компонентами, что делает необходимым их выявление и по возможности – измерение. Выявление и измерение статистически зна- чимых связей (зависимостей) между переменными должно отражать результаты вложений в образовательный капитал, капитал здоровья, а также соответствующие индикаторы отдачи на человеческий капитал (уровень дохода, измеренный через самооценку материального положения и социально-профессиональный статус). Наши данные характеризуют указанные зависимости весьма неоднозначно. В таблице 5 показано, что между самооценкой материального положения и уровнем образования жителей арктических территорий Архангельской области (n = 407) хотя и присутствует статистически значимая связь (p < 0,01), но очень слабая (V Крамера < 0,2): респонденты, имеющие высшее образование, оценивают свое материальное положение в целом выше, среди них больше доля людей с доходами выше среднего. Однако вне зависимости от уровня образования почти половина всех респондентов принадлежит к лицам со средними доходами.

Таблица 5. Взаимосвязь самооценки материального положения с уровнем образования опрошенных, Архангельская область, n = 407*

|

Самооценка материального положения |

Итого |

|||||

|

Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает затруднения |

Денег хватает на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования представляет проблему |

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования |

||||

|

Уровень образования |

Среднее (полное) общее |

Частота |

6 |

17 |

12 |

35 |

|

% |

17,1 |

48,6 |

34,3 |

100,0 |

||

|

Среднее профессиональное |

Частота |

32 |

77 |

46 |

155 |

|

|

% |

20,6 |

49,7 |

29,7 |

100,0 |

||

|

Незаконченное высшее |

Частота |

4 |

15 |

16 |

35 |

|

|

% |

11,4 |

42,9 |

45,7 |

100,0 |

||

|

Высшее |

Частота |

5 |

69 |

68 |

142 |

|

|

% |

3,5 |

48,6 |

47,9 |

100,0 |

||

|

Итого |

Частота |

47 |

178 |

142 |

367 |

|

|

% |

12,8 |

48,5 |

38,7 |

100,0 |

||

|

*Здесь и далее таблицы составлены авторами на основе статистического анализа материалов опросов. В таблицах 5–6 для повышения надежности критерия Хи-квадрат, выявляющего наличие / отсутствие значимой связи между двумя переменными, из анализа исключены группы респондентов с наиболее редко встречающимися, крайними значениями сопрягаемых переменных. Для переменной «самооценка материального положения» эти значения характеризуют наименее и наиболее обеспеченных, для переменной «уровень образования» – лиц с неоконченным средним образованием. |

||||||

|

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

|

Хи-квадрат Пирсона |

24,817 |

6 |

0,000 |

|

Фи |

0,260 |

0,000 |

|

|

V Крамера |

0,184 |

0,000 |

Из таблицы 6 видно, что в другой выборке опрошенных (n = 405) из Архангельской области остается слабая связь (р > 0,05). Вместе с тем для Ямало-Ненецкого округа такая связь обнаружена (V Крамера ≈ 0,2): респонденты с высшим образованием в два раза чаще отмечали, что имеют доходы выше среднего, по сравнению с респондентами только лишь с общим средним образованием. В этом случае вполне можно предположить, что «конвертация» дипломов о профессиональном образовании в более высокие трудовые доходы если и происходит, то при наличии дополнительных факторов, которые связаны со структурными особенностями рынка труда, в частности большим или меньшим спросом на квалифицированную рабочую силу. Очевидно, что в российских условиях сказывается и «перепроизводство» специ- алистов с высшим образованием. При этом в современной ситуации, когда инвестиции, как государственные, так и личные, в образование не приносят индивидам особых конкурентных преимуществ на рынке труда и высоких доходов, сохраняющийся значительный спрос на услуги высшего образования показывает, скорее, отношение к нему со стороны россиян – из утилитарного средства по обеспечению в перспективе материально-финансового благополучия оно превратилось в самостоятельную культурную ценность, обязательный компонент усредненного культурного капитала (в том смысле, в котором его трактовал П. Бурдье).

В таблицах 7, 8 показаны значения переменных физического и ментального здоровья, с одной стороны, и самооценки материального положения – с другой3. Здесь очевидно наличие

Таблица 6. Взаимосвязь самооценки материального положения с уровнем образования опрошенных, %

Архангельская область, n = 405; Ямало-Ненецкий АО, n = 299

|

Самооценка материального положения |

|||||

|

Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает затруднения |

Денег хватает на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования представляет проблему |

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования |

|||

|

Архангельская область |

Уровень образования |

Среднее (полное) общее |

19,6 |

45,7 |

34,8 |

|

Среднее профессиональное |

20,5 |

39,1 |

40,4 |

||

|

Незаконченное высшее |

21,7 |

30,4 |

47,8 |

||

|

Высшее |

12,3 |

44,9 |

42,8 |

||

|

Итого |

17,4 |

41,6 |

41,0 |

||

|

Ямало-Ненецкий АО |

Уровень образования |

Среднее (полное) общее |

7,1 |

64,3 |

28,6 |

|

Среднее профессиональное |

11,2 |

48,0 |

40,8 |

||

|

Незаконченное высшее |

0,0 |

37,5 |

62,5 |

||

|

Высшее |

7,5 |

28,6 |

63,9 |

||

|

Итого |

8,4 |

39,6 |

52,0 |

||

|

Архангельская область |

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

Хи-квадрат Пирсона |

5,581 |

6 |

0,472 |

|

Фи |

0,124 |

0,472 |

|

|

V Крамера |

0,088 |

0,472 |

|

|

Ямало-Ненецкий АО |

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

Хи-квадрат Пирсона |

21,872 |

6 |

0,001 |

|

Фи |

0,282 |

0,001 |

|

|

V Крамера |

0,199 |

0,001 |

3 Поскольку в ходе опроса в рамках проекта «Ценностные и когнитивные факторы предпринимательского поведения населения арктических территорий России» вопросы про физическое и ментальное здоровье не задавались, в тексте приводятся результаты анализа, касающиеся только арктических территорий Архангельской области (n = 407).

Таблица 7. Взаимосвязь самооценок материального положения и физического здоровья опрошенных, Архангельская область, n = 407*

|

Самооценка материального положения |

Итого |

|||||

|

Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает затруднения |

Денег хватает на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования представляет проблему |

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования |

||||

|

Самооценка физического здоровья |

Хорошее |

Частота |

15 |

50 |

62 |

127 |

|

% |

11,8 |

39,4 |

48,8 |

100,0 |

||

|

Скорее хорошее |

Частота |

11 |

104 |

59 |

174 |

|

|

% |

6,3 |

59,8 |

33,9 |

100,0 |

||

|

Скорее плохое |

Частота |

12 |

23 |

14 |

49 |

|

|

% |

24,5 |

46,9 |

28,6 |

100,0 |

||

|

Плохое |

Частота |

4 |

2 |

5 |

11 |

|

|

% |

36,4 |

18,2 |

45,5 |

100,0 |

||

|

Итого |

Частота |

42 |

179 |

140 |

361 |

|

|

% |

11,6 |

49,6 |

38,8 |

100,0 |

||

|

*В таблицах 7–10 при исчислении Хи-квадрата для его большей надежности из анализа исключены группы респондентов с наиболее редко встречающимися, крайними значениями сопрягаемых переменных. Для переменной «самооценка материального положения» эти значения характеризуют наименее и наиболее обеспеченных, для переменной «самооценка ментального здоровья» – людей, крайне низко оценивающих свое эмоциональное и / или психическое состояние. |

||||||

|

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

|

Хи-квадрат Пирсона |

31,345 |

6 |

0,000 |

|

Фи |

0,295 |

0,000 |

|

|

V Крамера |

0,208 |

0,000 |

Таблица 8. Взаимосвязь самооценок материального положения и ментального здоровья опрошенных, Архангельская область, n = 407

|

Самооценка материального положения |

Итого |

|||||

|

Денег хватает на продукты питания, но покупка одежды вызывает затруднения |

Денег хватает на продукты питания и одежду, но покупка вещей длительного пользования представляет проблему |

Мы можем без труда приобретать вещи длительного пользования |

||||

|

Самооценка ментального здоровья |

Хорошее |

Частота |

16 |

75 |

72 |

163 |

|

% |

9,8 |

46,0 |

44,2 |

100,0 |

||

|

Скорее хорошее |

Частота |

23 |

95 |

53 |

171 |

|

|

% |

13,5 |

55,6 |

31,0 |

100,0 |

||

|

Скорее плохое |

Частота |

5 |

11 |

12 |

28 |

|

|

% |

17,9 |

39,3 |

42,9 |

100,0 |

||

|

Итого |

Частота |

44 |

181 |

137 |

362 |

|

|

% |

12,2 |

50,0 |

37,8 |

100,0 |

||

Наиболее значимыми, как и предполагалось, оказались взаимосвязи социально-профессионального положения и уровня образования ( табл. 9, 10 ). Данные по всем трем выборкам свидетельствуют, что принадлежность к тем или иным социально-профессиональным группам, отличающимся не только содержанием труда и требованиями к квалификации, но и статусом, в значительной мере определяется формальным, в том числе профильным, образованием. Среди респондентов со средним образованием наибольшая доля у представителей групп с относительно невысоким статусом в системе социальнопрофессиональной стратификации (неквалифицированные рабочие, в меньшей степени – квалифицированные рабочие). В группе лиц со средним профессиональным образованием во всех выборках преобладают квалифицированные рабочие. Значительны также доли низкоквалифицированных работников сферы услуг и квалифицированных специалистов (врачей, инженеров, учителей и т. п.), которых отличает более высокий статус, связанный с более высокой квалификацией и интеллектуальным характером труда. В группе респондентов с высшим образованием наблюдается преобладание квалифицированных специалистов (более половины от числа опрошенных), а также наиболь-

Таблица 9. Взаимосвязь уровня образования опрошенных и принадлежности к социально-профессиональной группе, Архангельская область, n = 407, % по столбцам

|

К какой социально-профессиональной группе Вы себя относите? |

Уровень образования |

Всего |

||

|

Среднее (полное) общее |

Среднее профессиональное |

Высшее |

||

|

Неквалифицированный рабочий |

41,4 |

11,4 |

0,0 |

9,3 |

|

Квалифицированный рабочий |

17,2 |

20,7 |

2,3 |

12,3 |

|

Государственный (муниципальный) служащий |

10,3 |

6,4 |

9,9 |

8,3 |

|

Торговый, технический, конторский работник |

10,3 |

15,0 |

4,6 |

10,0 |

|

Квалифицированный специалист |

0,0 |

16,4 |

54,2 |

31,3 |

|

Руководитель (подразделения, организации) |

6,9 |

0,0 |

14,5 |

7,0 |

|

Пенсионер |

13,8 |

30,0 |

14,5 |

21,7 |

|

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

|

Хи-квадрат Пирсона |

142,174 |

12 |

0,000 |

|

Фи |

0,688 |

0,000 |

|

|

V Крамера |

0,487 |

0,000 |

Таблица 10. Взаимосвязь уровня образования опрошенных и принадлежности к социальнопрофессиональной группе, Архангельская область, n = 405; Ямало-Ненецкий АО, n = 299, % по столбцам

|

К какой социальнопрофессиональной группе Вы себя относите? |

Уровень образования |

|||||||

|

Архангельская область |

Ямало-Ненецкий АО |

|||||||

|

Среднее (полное) общее |

Среднее профессиональное |

Высшее |

Всего |

Среднее (полное) общее |

Среднее профессиональное |

Высшее |

Всего |

|

|

Неквалифицированный рабочий |

20,5 |

7,6 |

0,8 |

6,4 |

26,9 |

12,0 |

2,6 |

8,9 |

|

Квалифицированный рабочий |

12,8 |

18,8 |

2,3 |

11,1 |

15,4 |

31,3 |

5,2 |

16,0 |

|

Государственный (муниципальный) служащий |

5,1 |

2,8 |

9,2 |

5,7 |

7,7 |

4,8 |

7,8 |

6,7 |

|

Торговый, технический, конторский работник |

10,3 |

9,7 |

3,1 |

7,0 |

11,5 |

19,3 |

13,8 |

15,6 |

|

Квалифицированный специалист |

7,7 |

18,8 |

48,1 |

29,6 |

15,4 |

14,5 |

50,9 |

33,3 |

|

Руководитель (подразделения, организации) |

2,6 |

1,4 |

8,4 |

4,5 |

0,0 |

3,6 |

13,8 |

8,4 |

|

Пенсионер |

41,0 |

41,0 |

28,2 |

35,7 |

23,1 |

14,5 |

6,0 |

11,1 |

В таблицах 11–12 4 отражена взаимосвязь социально-профессионального статуса и здоровья. Статистически значимая связь физического здоровья с принадлежностью к определенной социально-профессиональной группе имеется, но проявляется как весьма слабая (p > 0,05), если не учитывать случаи, когда респонденты выбирали вариант «плохое».

В отношении ментального здоровья также выявлено наличие слабой связи между рассматриваемыми переменными. При этом, с одной стороны, среди тех, кто оценил свое эмоционально-психологическое состояние как хорошее, достаточно высока (выше среднего по выборке) доля неквалифицированных рабочих (низкостатусная группа); с другой – такая же ситуация характерна и для руководящих работников (высокостатусная группа). Однако представители другой высокостатусной социальнопрофессиональной группы – государственные и муниципальные служащие. – по мере снижения самооценки ментального здоровья увеличивают свою долю в общем массиве. При такой нелинейной связи переменных можно предположить, что одним из факторов, влияющих на оценку ментального здоровья, выступает ри-скогенность, наличие стрессов в трудовой деятельности и т. п.

Таблица 11. Взаимосвязь самооценки физического здоровья опрошенных и принадлежности к социально-профессиональной группе, Архангельская область, n = 407, % по столбцам

|

К какой социально-профессиональной группе Вы себя относите? |

Самооценка физического здоровья |

Итого |

||

|

Хорошее |

Скорее хорошее |

Скорее плохое |

||

|

Неквалифицированный рабочий |

10,4 |

9,1 |

13,0 |

10,1 |

|

Квалифицированный рабочий |

17,7 |

11,0 |

4,3 |

12,2 |

|

Государственный (муниципальный) служащий |

5,2 |

11,0 |

8,7 |

8,8 |

|

Торговый, технический, конторский работник |

12,5 |

11,7 |

10,9 |

11,8 |

|

Квалифицированный специалист |

27,1 |

31,8 |

26,1 |

29,4 |

|

Руководитель (подразделения, организации) |

11,5 |

6,5 |

4,3 |

7,8 |

|

Пенсионер |

15,6 |

18,8 |

32,6 |

19,9 |

|

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

|

Хи-квадрат Пирсона |

15,865 |

12 |

0,198 |

|

Фи |

0,232 |

0,198 |

|

|

V Крамера |

0,164 |

0,198 |

Таблица 12. Взаимосвязь самооценки ментального здоровья опрошенных и принадлежности к социально-профессиональной группе, Архангельская область, n = 407, % по столбцам

|

К какой социально-профессиональной группе Вы себя относите? |

Самооценка ментального здоровья |

Итого |

||

|

Хорошее |

Скорее хорошее |

Скорее плохое |

||

|

Неквалифицированный рабочий |

13,0 |

8,0 |

7,7 |

10,1 |

|

Квалифицированный рабочий |

12,2 |

13,3 |

3,8 |

12,1 |

|

Государственный (муниципальный) служащий |

4,6 |

10,0 |

15,4 |

8,1 |

|

Торговый, технический, конторский работник |

10,7 |

11,3 |

11,5 |

11,1 |

|

Квалифицированный специалист |

33,6 |

27,3 |

23,1 |

29,6 |

|

Руководитель (подразделения, организации) |

12,2 |

2,7 |

3,8 |

6,8 |

|

Пенсионер |

13,7 |

27,3 |

34,6 |

22,1 |

|

Значение |

Степеней свободы |

Асимпт. значимость |

|

|

Хи-квадрат Пирсона |

26,774 |

12 |

0,008 |

|

Фи |

0,295 |

0,008 |

|

|

V Крамера |

0,209 |

0,008 |

Из приведенных данных следует, что статистически значимую зависимость хотя бы одного из параметров оценки отдачи вложений на человеческий капитал оказывает лишь уровень образования, причем в наибольшей мере это проявляется во влиянии на при- надлежность к социально-профессиональным группам с определенным рангом статуса: чем выше уровень образования, тем больше увеличиваются доли представителей высокостатусных социально-профессиональных групп.

Результаты второго порядка. Ценностные ориентации в социокультурных основаниях воспроизводства человеческого капитала арктических регионов

В ряде упомянутых выше концепций содержатся утверждения о влиянии аттитюдов и ценностных ориентаций на базовые паттерны экономического поведения. Основным постулатом в этом отношении выступает тезис о том, что ценностные ориентации и сложившиеся под их влиянием личностные качества способствуют формированию таких моделей поведения, которые позволяют достигать желаемого уровня материального благополучия и соответствующего статуса в системе социально-профессиональной стратификации.

Анализ полученного нами эмпирического материала в основном подтверждает гипотезу о том, что ценностные ориентации могут быть факторами воспроизводства человеческого капитала (усилий по повышению образовательного уровня и поддержанию здоровья) и условиями его рационального и эффективного использования (конвертации человеческого капитала в доход и статус). Однако такое влияние не является прямым и жестко определенным. Скорее социокультурные факторы в целом и ценностные ориентации в частности носят ам- бивалентный характер в отношении человеческого капитала.

В целях выявления роли ценностных ориентаций в формировании и воспроизводстве человеческого капитала мы использовали подход М. Рокича, предполагающий выделение ценностей двух классов: терминальных, отражающих целевые установки индивидов (то, чего они хотят достигнуть), и инструментальных, через которые выражается представление об одобряемых средствах достижения целей. Данный подход был адаптирован к отечественным реалиям А. Гоштаусом, А. Семеновым, В. Ядовым, а затем Н.И. Лапиным и др. [37; 44, с. 262–264].

Применение этого подхода в опросах жителей арктических территорий Архангельской области и Ямало-Ненецкого автономного округа дало следующие распределения ( табл. 13, 14 ). Из приведенных данных видно, что доминирующие наборы терминальных ценностей (в их верхних позициях) в двух регионах практически идентичны, а различия средних статистически незначимы (см. табл. 13).

Близкой к вышеприведенной оказалась иерархия инструментальных ценностей, со сравнительно небольшими различиями (см. табл. 14). Это дает основание для анализа выборок по обоим регионам в едином массиве.

Таблица 13. Средние значения приверженности респондентов терминальным ценностям, баллы по пятибалльной шкале

|

Терминальная ценность |

Архангельская область (n = 405) |

Ямало-Ненецкий АО (n = 299) |

|

Творчество, хобби |

4,28 |

4,36 |

|

Семья и дети |

4,87 |

4,94 |

|

Любовь, отношения |

4,63 |

4,66 |

|

Здоровье |

4,85 |

4,91 |

|

Гармония с окружающим миром |

4,52 |

4,62 |

|

Общественное признание |

3,77 |

3,81 |

|

Материальная обеспеченность |

4,44 |

4,51 |

|

Личная безопасность и безопасность близких |

4,85 |

4,93 |

|

Активная, деятельная жизнь |

4,33 |

4,45 |

|

Удовольствие, развлечения |

3,77 |

3,79 |

|

Жизненная мудрость |

4,59 |

4,64 |

|

Мирная, спокойная жизнь |

4,78 |

4,88 |

|

Порядок и стабильность |

4,72 |

4,82 |

|

Повышение образования и общей культуры |

4,53 |

4,76 |

|

Свобода, самостоятельность |

4,60 |

4,68 |

|

Равноправие и справедливость |

4,62 |

4,67 |

|

Красота природы и произведений искусства |

4,60 |

4,58 |

|

Интересная работа |

4,57 |

4,77 |

Таблица 14. Средние значения приверженности респондентов инструментальным ценностям, баллы по пятибалльной шкале

|

Инструментальная ценность |

Архангельская область (n = 405) |

Ямало-Ненецкий АО (n = 299) |

|

Воспитанность, вежливость |

4,81 |

4,86 |

|

Аккуратность |

4,64 |

4,72 |

|

Жизнерадостность |

4,59 |

4,59 |

|

Требовательность к себе и окружающим |

4,47 |

4,44 |

|

Амбициозность, желание добиться успеха |

4,12 |

4,21 |

|

Исполнительность, добросовестное отношение к обязанностям |

4,82 |

4,87 |

|

Самостоятельность, независимость |

4,53 |

4,64 |

|

Образованность, обширные знания |

4,61 |

4,74 |

|

Ответственность |

4,87 |

4,93 |

|

Рассудительность, здравомыслие |

4,75 |

4,84 |

|

Сдержанность, самоконтроль |

4,70 |

4,77 |

|

Смелость, решительность |

4,53 |

4,60 |

|

Настойчивость, твердость характера |

4,45 |

4,51 |

|

Терпимость к чужим взглядам, образу жизни |

4,24 |

4,25 |

|

Честность |

4,83 |

4,84 |

|

Умение понимать и уважать чужую точку зрения |

4,70 |

4,71 |

|

Трудолюбие, работоспособность |

4,80 |

4,83 |

|

Чуткость, заботливость |

4,70 |

4,77 |

Анализ корреляций между терминальными и инструментальными ценностями, с одной стороны, и индикаторами материального благополучия и социально-профессионального статуса, с другой, показал, что статистически значимых связей (p ≤ 0,05) между двумя группами перемен- ных немного и все они весьма слабые (табл. 15). Получается, что в данном случае ценности обоих классов практически не имеют прямого и непосредственного влияния на конвертацию человеческого капитала в материальное благополучие и социально-профессиональные достижения.

Таблица 15. Взаимосвязь степени приверженности терминальным и инструментальным ценностям, самооценки материального положения и социально-профессионального статуса в общей совокупности опрошенных в Архангельской области и ЯНАО (n = 704*)

|

Самооценка материального положения |

Социально-профессиональный статус |

|

|

Терминальная ценность |

||

|

Материальная обеспеченность |

χ 2 = 0,031 V Крамера = 0,152 |

|

|

Удовольствие, развлечения |

χ 2 = 0,004 V Крамера = 0,179 |

|

|

Личная безопасность и безопасность близких |

χ 2 = 0,025 V Крамера = ,0116 |

|

|

Инструментальная ценность |

||

|

Смелость, решительность |

χ 2 = 0,025 V Крамера = 0,125 |

χ 2 = 0,001 V Крамера = 0,186 |

|

Терпимость к чужим взглядам, образу жизни |

χ 2 = 0,004 V Крамера = 0,130 |

|

|

Сдержанность, самоконтроль |

χ 2 = 0,047 V Крамера = 0,109 |

|

|

Настойчивость, твердость характера |

χ 2 = 0,000 V Крамера = 0,147 |

|

|

Трудолюбие, работоспособность |

χ 2 = 0,004 V Крамера = 0,131 |

|

* Единый массив по Ямало-Ненецкому АО и арктическим муниципалитетам Архангельской области.

Более основательными выглядят представления о ценностных ориентациях в качестве факторов вложений в человеческий капитал – и в здоровье, и в образование. Тем более что среди терминальных ценностей есть и то, и другое, а среди инструментальных – такие ценности, которые представляются важными для успешного продвижения по социально-профессиональной лестнице («исполнительность, добросовестное отношение к обязанностям», «ответственность», «трудолюбие/работоспособ-ность», «амбициозность»).

В таблице 16 представлены коэффициенты сопряженности для статистически значимых (p ≤ 0,05) связей между выделяемыми ценностями и уровнем образования (в рамках опроса, на материале которого проводится анализ, вопросы про самооценку здоровья не задавались). Вполне ожидаемо, что в числе таких ценностей оказались «повышение образования и общей культуры», «общественное признание», «материальная обеспеченность», при весьма слабой связи между независимыми и зависимой переменными (V Крамера < 0,2). Как и в случае с уровнем образования, значимое влияние приверженности определенным ценностным ориентациям не прослеживается, хотя, по предположению, отдельные из них должны были бы непосредственно стимулировать и мотивировать индивидов на получение профессионального образования, в том числе и высшего. Объяснением такому неожиданному «сглаживанию» могут быть изначально очень высокие средние значения всех ценностей, для которых подтверждена достаточно сильная взаимосвязь с уровнем образования (за исключением «общественного признания»).

Весьма интересным оказался сюжет о связи терминальных и инструментальных ценностей со склонностью (позитивный аттитюд в качестве источника мотивации) к предпринимательской деятельности. Для выявления этой склонности и соответствующей группировки респондентов использовались ответы на вопрос «Задумывались ли вы хотя бы раз о том, чтобы открыть свое дело?»: 1) открывшие свое дело («предприниматели»), 2) задумывающиеся об открытии своего дела («потенциальные предприниматели»), 3) не задумывавшиеся об этом («непредприниматели»).

Для каждой группы определялась специфика системы ценностных ориентаций. При этом выявление различий между группами строилось именно на основе полученных эмпирических данных и не предполагало сопоставления системы ценностей первой группы респондентов (предпринимателей) с некими претендующими на универсальность ценностными профилями (моделями) «типичного предпринимателя», во множестве представленными в литературе [45, с. 8–10].

Таблица 16. Взаимосвязь степени приверженности терминальным и инструментальным ценностям и образовательного уровня респондентов в общей совокупности опрошенных в Архангельской области и ЯНАО (n = 704)

|

Уровень образования |

|

|

Терминальная ценность |

|

|

Материальная обеспеченность |

χ 2 = 0,003 V Крамера = 0,124 |

|

Семья и дети |

χ 2 = 0,009 V Крамера = 0,113 |

|

Здоровье |

χ 2 = 0,027 V Крамера = 0,103 |

|

Общественное признание |

χ 2 = 0,007 V Крамера = 0,122 |

|

Повышение образования и общей культуры |

χ 2 = 0,005 V Крамера = 0,119 |

|

Инструментальная ценность |

|

|

Исполнительность, добросовестное отношение к обязанностям |

χ 2 = 0,000 V Крамера = 0,137 |

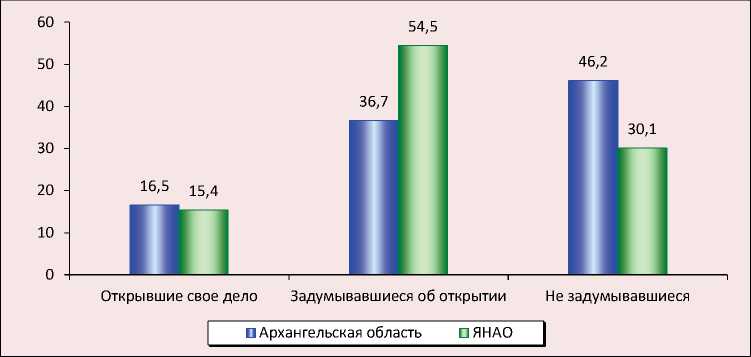

Рис. 4. Распределение респондентов по группам с разной склонностью к предпринимательству в Архангельской области и ЯНАО (n = 704), % к общему числу опрошенных

Распределение респондентов по трем сконструированным группам (рис. 4) показывает больший потенциал предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе, однако доли тех, кто отнес себя к действующим предпринимателям (с учетом ошибки выборки) в обоих регионах примерно одинаковы.

Если учесть (как было показано выше, см. табл. 13, 14), что существенных различий в иерархиях ценностей у жителей двух регионов не обнаружено, то различия в склонности к предпринимательству (потенциале) обусловлены какими-то особыми обстоятельствами, например более благоприятным инвестицион- ным климатом, институциональными и инфраструктурными позициями для занятия малым и средним бизнесом в ЯНАО по сравнению с Архангельской областью5.

Возвращаясь к вопросу о различиях в ценностях между региональными группами респондентов (включая латентное влияние склонных к предпринимательству в обеих выборках), следует отметить, что проведенный нами по этому поводу целевой дискриминантный анализ показал их весьма большую сходимость ( табл. 17 ; представлены только те терминальные и инструментальные ценности, различия по которым статистически значимы, p ≤ 0,05).

Таблица 17. Индексы отношения к терминальным и инструментальным ценностям у опрошенных в Архангельской области и ЯНАО (n = 704) по результатам дискриминантного анализа

|

Ценность |

λ Уилкса* |

F** |

|

Архангельская область |

||

|

Успех в карьере |

0,97 |

5,41 |

|

Повышение образования и общей культуры |

0,98 |

4,06 |

|

Амбициозность, желание добиться успеха |

0,97 |

6,71 |

|

ЯНАО |

||

|

Успех в карьере |

0,98 |

3,48 |

|

Красота природы и произведений искусства |

0,98 |

3,02 |

|

Интересная работа |

0,99 |

3,11 |

|

Амбициозность, желание добиться успеха |

0,96 |

6,00 |

|

*Показатель отношения меры внутригрупповой изменчивости к мере общей изменчивости. **Показатель отношения среднего квадрата между группами к среднему квадрату внутри группы. |

||

5 VII ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России за 2019 г. // Национальное рейтинговое агентство. URL:

Несмотря на то, что группы респондентов отличаются друг от друга по степени приверженности к указанным ценностям (ранее мы отмечали, что рост приверженности к этим ценностям растет по мере роста склонности к предпринимательству), целевой показатель λ Уилкса близок к 1, что означает очень слабую степень дискриминации по выделенным переменным. Таким образом, разница в ценностях между предпринимателями и людьми, не склонными к такой деятельности, хотя и имеется, но не является определяющей в выборе формы экономической деятельности. Очевидно, гораздо более значимую роль могут играть те или иные условия, благоприятствующие или препятствующие конкретному выбору.

Дискуссия. Обсуждение результатов

Анализ эмпирического материала, полученного в ходе массовых выборочных опросов, позволяет сделать вывод об амбивалентном характере проявления социокультурных факторов в отношении человеческого капитала северян. Эти факторы могут выступать и в качестве оснований и в качестве составляющих эту форму капитала. Наиболее выражена связь образования и социально-профессионального статуса. Она весьма линейна, поскольку именно рост уровня образования является прямым фактором повышения социально-профессионального статуса, а не наоборот. Влияние образовательного уровня на социально-профессиональное продвижение в арктических регионах усиливается, прежде всего, за счет неоиндустриального вектора развития (особенно – ЯНАО) в экстремальных природно-климатических условиях, требующих особых качеств человеческого капитала в целом, крепкого здоровья и профессионального образования в частности. К тому же образование прямо и непосредственно связано с культурным капиталом, входит в социокультурный потенциал работника, представляет базовые универсалии для непрерывного образования, в том числе – повышения квалификации и перепрофилизации.

В то же время гипотеза о взаимосвязи результатов вложений (инвестиций) в человеческий капитал (индикаторами выступили образовательный уровень и самооценка здоровья) и уровня материального благосостояния (индикатор – самооценка доходов домохозяйства) подтвердилась лишь частично. Выявлена устой- чивая связь материального благосостояния и физического здоровья, однако сила связи невысокая, а ее характер весьма неоднозначен: более высокие доходы могут быть получены в результате более высокой производительности, фактором чего выступает крепкое здоровье, но есть и другой, противоположный вариант – низкие доходы могут привести к ухудшению здоровья. В арктических условиях преобладает первый тренд, хотя определенная часть населения (до 20–25%) открыто или латентно находится во втором. Для ЯНАО второй тренд менее характерен, некоренные жители таких низкостатусных категорий «мягко» вытесняются из региона.

Один из основных вопросов исследования – о влиянии ценностных ориентаций на паттерны экономического поведения – получил некоторое решение: обнаружена статистически значимая связь между отдельными ценностными ориентациями (как терминального, так и инструментального порядка) и переменными, отражающими доход, статус и образование респондентов, но все же было бы неоправданной редукцией утверждать, что именно ценности оказывают непосредственное прямое воздействие на все другие части (компоненты) человеческого капитала и его конвертацию в материальные и статусные позиции индивида. Исследования свидетельствуют о том, что воздействие социокультурных факторов носит фундаментальный, глубинный характер. В условиях арктических регионов особое значение в этих процессах имеют внешние (начиная с природно-климатических и кончая социально-психологическими) по отношению к индивидам, их группам и той культурной среде, в которой они социализировались, факторы, связанные с пространственным мейнстримом, рыночной конъюнктурой, институциональными форматами, северной инфраструктурой и другими параметрами политико-экономической системы.

Также очень важным остается вопрос о соотношении индивидуальных, корпоративных и государственных вложений (инвестиций) в человеческий капитал и его отдельные части. В российских условиях при высочайшей степени социального неравенства возможности достаточно полных индивидуальных вложений в человеческий капитал имеют очень немногочисленные слои. В нашем исследовании они представлены состоятельными предпринима- телями, высококвалифицированными специалистами и руководителями, характеризующимися наибольшим человеческим капиталом во всех отношениях. Примыкающая к ним группа государственных (муниципальных) служащих наращивает свой человеческий капитал высокого качества в основном за казенный счет. Все остальные группы имеют весьма скромные возможности для получения «стартового» капитала в общих и профессиональных школах, минимум медицинских услуг и некоторые социальные льготы для отдельных категорий малоимущих в бюджетных государственных услугах. Весь дальнейший прирост в лучшем случае обе- спечивают корпорации, в арктических и других сырьевых регионах это наиболее перспективный вариант. Многие другие организации не имеют таких возможностей. Таким образом, для большинства работников с низкими доходами возникает замкнутый круг простого воспроизводства и использования своего человеческого капитала, зачастую сводимого к цене (стоимости) рабочей силы. Необходимо разорвать этот замкнутый круг путем многоканального финансирования, стимулирования и мотивации к росту человеческого капитала и его эффективного использования в цифровой экономике: высокотехнологических производствах и сфере услуг.

Список литературы Воспроизводство человеческого капитала в Арктических регионах России: социокультурный контекст

- Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные науки и современность. 2001. № 3. С. 20-41.

- Schultz T. Investing in People. The Economics of Population Quality. Berkeley: University of California Press, 1981. 175 p.

- Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. New York: National Bureau of Economic Research, 1994. 392 p.

- Бурдье П. Формы капитала // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 60-74.

- Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация // Экономическая социология. 2002. Т. 3. № 2. С. 20-25.

- Кобзистая Ю.Г. Человеческий капитал: понятие и особенности // Фундаментальные исследования . 2018. № 2. С. 118-122.

- Ощепкова Д.С. К вопросу об оценке человеческого капитала // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2016. № 2 (34). С. 88-98.

- Ployhart R.E., Nyberg A.J., Reilly G., Maltarich M.A. Human capital is dead; Long live human capital resources. Journal of Management, 2014, no. 40, pp. 371-398.

- Горшков М.К. О влиянии неэкономических факторов на социально-экономическое развитие общества // Гуманитарий Юга России. 2015. № 1. С. 15-25.

- Ильин В.А., Морев М.В. Замкнутость на материальном как фактор национальной уязвимости России в ХХ1 веке // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 3. С. 9-33

- Чесебиев А.А. Человеческий капитал как особый фактор экономической и политической мощи государства // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 119 (05). С. 1-13.

- Тугускина Г.Н. Управление развитием человеческого капитала в условиях инновационного развития региона // Russian Journal of Management. 2016. Т. 4. № 1. C. 39-46.

- Блауг М. 100 великих экономистов после Кейнса / пер. с англ., под ред. A.A. Фофонова. СПб.: Экономическая школа. 2005. 352 с.

- Boztosun D., Aksoylu S., Ulucak Z.§. The role of human capital in economic growth. Economics World, 2016, vol. 4, no. 3, pp. 101-110.

- Синицына В.В. Формирование и развитие концепции человеческого потенциала // Вестник Финансового университета. Гуманитарные науки. 2019. № 9 (6). С. 150-155.

- Human Development Report — 2019. UNDP. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf

- Клинова М.В., Сидорова Е.А. Человеческий капитал в Европейском союзе: государственный и наднациональный контексты // Вопросы экономики. 2012. № 8. С. 80-97.

- Ескалиева А.Ж. Человеческий капитал и человеческие ресурсы: проблемы их эффективного использования // International Journal of Innovative Technologies in Economy. 2018. № 4 (16). С. 26-30.

- Bilan Y., Mishchuk H., Dzhyhar T. Human capital factors and remuneration: Analysis of relations, modelling of influence. Verslas: Teorija ir praktika, 2017, no. 18, pp. 208—214.

- Грачев С. А. Оценка величины человеческого капитала регионов на основе многокритериального подхода // Вопросы управления. 2018. № 2 (32). С. 46—52.

- Габдуллин Н.М. Современные подходы и методы измерения человеческого капитала // Вопросы инновационной экономики. 2018. Т. 8. № 4. С. 785—798.

- Пришляк Е.А., Радько С.Г. Исследование факторов, влияющих на формирование человеческого капитала в Российской Федерации // Управленческие науки. 2018. № 8 (2). С. 94—105.

- North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University press, 1990. 160 p.

- Веблен Т. Теория праздного класса: пер. с англ. М.: Прогресс, 1984. 367 с.

- Карнышев А.Д. Французские истоки экономической психологии (к 130-летию статей Габриеля Тарда) // Известия Байкальского государственного университета. 2011. № 5. С. 209—214.

- Katona G. Psychological Economics. New York: Elsevier Scientific Publishing Company, 1975. 438 p.

- Саймон Г.А. Теория принятия решений в экономической теории и в науке о поведении // Вехи экономической мысли Т. 2. Теория фирмы / под ред. В.М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа, 2000. С. 54-72.

- Kahneman D., Tversky A. Prospect theory: An analysis of decision under risk. Econometrica, 1979, vol. 47, no. 2, pp. 263-291.

- Tversky A., Kahneman D. Advances in prospect theory: Cumulative representation of uncertainty. Journal of Risk and Uncertainty, 1992, vol. 5, no. 4, pp. 297-323

- Kahneman D., Knetsch J., Thaler R. Fairness and the assumptions of economics. The Journal of Business, 1986, no. 59 (4), pp. 285-300.

- Талер Р. Новая поведенческая экономика. Почему люди нарушают правила традиционной экономики и как на этом заработать. М.: Эксмо, 2017. 368 с.

- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избранные произведения: пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю.Н. Давыдова; предисл. П.П. Гайденко. М.: Прогресс, 1990. 808 c.

- Забаев И.В. Религия и экономика: можем ли мы все еще опираться на Макса Вебера? // Социологическое обозрение. 2018. № 3. С. 107-148.

- Горшков М.К., Комиссаров С.Н. Ревальвация культуры и задачи социологии // Россия реформирующаяся: ежегодник. Вып. 17 / отв.ред. М.К.Горшков. М.: Новый хронограф, 2019. С. 17-47.

- Лапин Н.И. Социокультурные факторы российской стагнации и модернизации // Социологические исследования. 2011. № 9. С. 3-12.

- Тихонов А.В., Маркин В.В. Атлас модернизации России и ее регионов: социоэкономические и социокультурные тенденции и проблемы: колл. научный труд / сост. и отв. ред. член-корр. РАН Н.И. Лапин; Центр изучения социокультурных изменений; Институт философии РАН. М., 2016. Рецензия // Социологические исследования. 2017. № 7. С. 170-172.

- Лаженцев В.Н. Геосистемный подход к проблемам социально-экономического развития регионов Севера России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 1 (43). С. 81-95.

- Маркин В.В., Силин А.Н. Циркумполярный регион в контурах социально-пространственной трансформации территории (на примере Ямала) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2016. № 6 (48). С. 28-52.

- Маркин В.В., Силин А.Н. Человеческий и социальный потенциал неоиндустриального освоения Арктики: социологический анализ, моделирование, регулирование // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. Т. 10. № 6. С. 75-88.

- Маркин В.В., Силин А.Н., Воронов В.В. Образовательные траектории молодежи коренных малочисленных народов Севера: социально-пространственный дискурс // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 5. С. 141-154.

- Маркин В.В., Силин А.Н., Вершинин И.С. Здоровье людей в Арктике: социально-пространственный дискурс (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа) // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2020. Т. 13. № 5. С. 182-199.

- Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Российская Арктика: к новому пониманию процессов освоения. Л.: Ленанд, 2019. 400 с.

- Шабунова А.А., Окулова Н.А. Оценка населением социокультурной среды региона // Социологические исследования. 2011. № 6. С. 36-43.

- Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: Диспозиционная концепция. 2-е расшир. изд. М.: ЦСПиМ, 2013. 376 с.

- Предпринимательская культура молодежи в муниципальном образовании: оценка, управление и развитие / П.Л. Глухих [и др.]; под ред. Е.Л. Андреевой. Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН, 2017. 117 с.