Восстановительное лечение больных после инфаркта миокарда

Автор: Тарасов Н.И., Ярковская А.П., Кузнецова Т.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3-1 т.25, 2010 года.

Бесплатный доступ

В повседневной врачебной практике уделяется недостаточное внимание вопросам восстановительного лечения больных инфарктом миокарда после выписки из стационара. Недооцениваются методы физических тренировок, диетотерапии, психологической адаптации. В представленном исследовании изучены группы пациентов, перенесших инфаркт миокарда, которым в условиях санатория выполняли дозированные физические нагрузки в сочетании с базовой терапией и цитопротектором - триметазидином. Санаторный этап освоили все пациенты с признаками улучшения: повышения переносимости физических нагрузок, уменьшение интенсивности и частоты приступов стенокардии.

Реабилитация, физическая активность, инфаркт миокарда, триметазидин, санаторный этап

Короткий адрес: https://sciup.org/14919223

IDR: 14919223 | УДК: 616.127-005.8-08

Текст научной статьи Восстановительное лечение больных после инфаркта миокарда

При выборе методов лечения ишемической болезни сердца (ИБС) следует учитывать, что в организме развиваются естественные структурные и функциональные расстройства, вследствие чего повышается риск побочных эффектов антиангинальных препаратов и усиливается вероятность нежелательных лекарственных взаимодействий. Механическая реваскуляризация миокарда представляет собой более эффективный и безопасный способ улучшения прогноза больных с ИМ по сравнению с длительной медикаментозной терапией, однако риск ранних осложнений кардиохирургических вмешательств остается высоким. Кроме того, хирургическое лечение не избавляет пациента от необходимости применения лекарственных препаратов, препятствующих прогрессированию ИБС. В этой связи ценную роль могут оказать немедикаментозные методы лечения. В повседневной практической деятельности констатируется недостаточное внимание врачей к проблемам реабилитации больных санаторного этапа. Целесообразность, безопасность и эффективность активного лечения, включая методы физических дозируемых, контролируемых тренировок в комбинированной терапии инфаркта миокарда (ИМ), в настоящее время дискутируются, последние недостаточно изучены и не получили широкого применения. Ограничены возможности использования реабилитационных мероприятий, включающих физические тренировки

(ФТ), диетотерапию, психологическую адаптацию в сочетании с адекватным подбором патогенетически обоснованной терапии по причине социальной незащищенности и отказ в выдаче путевок данной категории пациентов [1, 2]. В настоящее время в кардиологический санаторий и поликлинику зачастую направляются пациенты с постинфарктной стенокардией, сердечной недостаточностью (СН) II–III функционального класса (ФК), которым не всегда проводится коронарография и хирургическая реваскуляризация миокарда. Следует отметить, что и понятие постинфарктная реабилитация ИМ не отвечает требованиям в связи с вынужденными ограничениями ФТ, а санаторный этап в определенной степени выполняет функции лечебного учреждения в подборе медикаментозной терапии и допустимых для каждого больного физических нагрузок. Вероятно, этот факт не следует считать негативным, поскольку в условиях специализированного кардиологического санатория возможности подбора консервативной терапии и адекватных ФТ позволяют ежедневно контролировать состояние пациента, а период 24-дневного пребывания в санатории вполне достаточен для перевода на следующий, амбулаторно-поликлинический этап. Так, по нашим данным более 60% больных нуждались в коррекции назначенной в стационаре терапии, и связано это, прежде всего, с расширением двигательной активности. Традиционная медика- ментозная терапия ИБС обычно не ставит перед собой задачу непосредственного вмешательства в энергетические процессы в сердечной мышце, несмотря на тот факт, что нарушение энергетического метаболизма лежит в основе ишемического повреждения миокарда. Идея фармакологической коррекции нарушений энергетического обмена миокарда с помощью средств, непосредственно влияющих на клеточный метаболизм кардиомиоцитов, высказывалась отечественными учеными еще в 60-е годы, однако в то время данный подход не получил должного развития [5]. На современном этапе в качестве одного из перспективных направлений терапии ИБС рассматривается повышение эффективности утилизации кислорода клетками миокарда. Важным достижением исследований в данной области явилось создание препаратов новой фармакологической группы – миокардиальных цитопротекторов. Этот метод лечения характеризуется физиологической обоснованностью, оптимальным соотношением эффективности и безопасности, а также представительной доказательной базой. Имеются данные о том, что эффективность комбинированной терапии с использованием β-адреноблокаторов и антагонистов кальция не превосходит значительно эффекта монотерапии β-адреноблокаторами [5, 6], а также, что длительное назначение нитратов может снижать их эффективность в связи с развитием толерантности. В то же время имеются данные, что применение в сочетанной с β-адре-ноблокаторами терапии препарата, модулирующего метаболизм миокарда при ишемии, ведет к уменьшению частоты приступов и улучшению качества жизни пациентов и что такая терапия эффективнее комбинации β-адреноблокатора с нитратом.

Цель исследования: изучить влияние санаторного этапа восстановительного лечения у больных ИМ с применением дозируемых контролируемых физических тренировок с модификацией интенсивности в зависимости от тяжести состояния и добавление к базовой медикаментозной терапии миокардиального цитопротектора – три-метазидина.

Материал и методы

Исходные данные класса тяжести, физической активности позволили разделить всех пациентов (n=102, средний возраст 62,3±3,2) на 2 основные группы: “слабую” и “сильную”. В “слабую” группу вошли пациенты (n=26) с низкой физической активностью, приступами стенокардии и ХСН не выше 3-й степени, что явилось основанием для исключения физических тренировок, но не было причиной для отказа от выполнения бытовых физических нагрузок и прогулок в комфортном для пациента режиме по интенсивности, продолжительности и расстоянию. Группу контроля (“сильную”) составили пациенты (n=76) с исходной средней и высокой физической активностью, которые выполняли физические тренировки на велоэргометре с постепенным увеличением интенсивности и продолжительности к окончанию санаторного этапа. Группы были сопоставимы по возрасту, полу, локализации первичного ИМ, классу тяжести, рекомендуемой медикаментозной терапии, однако в “слабой” группе до- полнительно назначали препарат с цитопротективным действием – триметазидин. При необходимости пациенты этой группы могли пользоваться таблетками нитроглицерина (НГ), потребность в которых и частота приступов стенокардии являлись одними из критериев оценки цитопротективной терапии.

Основными критериями включения в исследование являлись:

– наличие документированного ИМ давностью не менее 21 дня;

– стабилизация гемодинамических показателей;

– стабилизация стенокардии.

Критериями исключения из исследования считались: – острый период ИМ;

– декомпенсация СН;

– нестабильная (прогрессирующая) стенокардия;

– частые приступы стенокардии малых нагрузок и покоя, не купирующиеся либо требующие приема нитроглицерина более 3 таблеток и/или наркотических анальгетиков;

– рецидивирующее течение ИМ;

– нарушения ритма и проводимости с расстройствами гемодинамики при неэффективной медикаментозной терапии;

– тромбированная аневризма ЛЖ, подтвержденная клиническими и/или инструментальными методами исследования (ЭхоКГ, ЭКГ и др.);

– артериальная гипертония (АГ) со стабильным повышением артериального давления: диастолического >110 мм рт. ст. и/или систолического >180 мм рт. ст.;

– тяжелый атеросклероз периферических артерий с клиническими проявлениями;

– осложненные формы варикозного расширения вен (тромбофлебиты, флеботромбозы);

– заболевания опорно-двигательного аппарата с выраженными ограничениями физических нагрузок;

– тяжелая сопутствующая патология, требующая медикаментозной коррекции.

Перед включением пациента в программу физических тренировок соблюдали следующие условия:

-

1. Подъем по лестнице не менее чем на 1 этаж (2 пролета) без приступа стенокардии и нарастания признаков СН, при адекватной реакции сердечно-сосудистой системы.

-

2. Ходьба по прямой не менее 1 км (суммарно в течение дня) без приступов стенокардии и симптомов СН.

-

3. Исходная мощность нагрузки на велоэргометре (ВЭМ) не менее 25 Вт.

В протокол проведения физических тренировок включали пациентов при стабильном клиническом состоянии, не имеющих ЭКГ признаков, препятствующих проведению физических тренировок. Анализировали наличие и отсутствие осложнений ИМ, побочные и неблагоприятные эффекты проводимой терапии, частоту приступов стенокардии и потребность в НГ. Толерантность к ФН оценивали по тесту шестиминутной ходьбы (ТШХ), качество жизни (КЖ) – по опроснику Minnesota

Living with HEART Failure Questionnaire (MLHFQ) при поступлении пациентов в санаторий и при выписке через 24 дня после первичного ИМ.

Статистические расчеты производили на персональном компьютере с использованием программного пакета STATISTICA 6.0. Для оценки показателей применялись параметрические (Стьюдента) и непараметрические критерии (Уилкоксона, Манна–Уитни). Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты

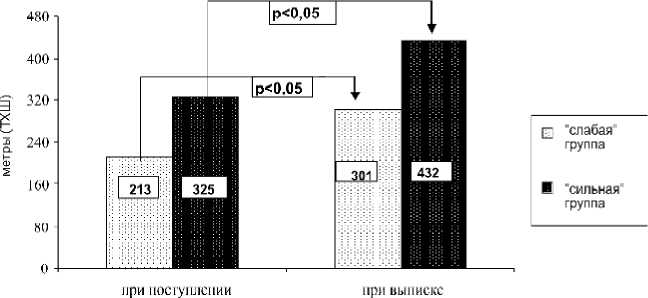

Пациенты обеих групп полностью усвоили 24-дневный санаторный этап реабилитации без осложнений, клинических признаков коронарной и сердечной недостаточности, потребовавшей госпитализации в стационар. В обеих группах регистрировали снижение потребности в нитроглицерине и уменьшение частоты приступов стенокардии в неделю, абсолютный и относительный прирост физической активности. В “слабой” группе на значение триметазидина благоприятно влияло повышение толерантности к физической нагрузке и было сопоставимо по показателю прироста в “сильной” группе. Средняя продолжительность стационарного лечения в изучаемых группах пациентов составила 21,3 дня, при этом ЭКГ с нагрузкой (ВЭМ или тредмил) перед выпиской из кардиологического отделения была выполнена у 28% больных, а рекомендации о допустимых физических нагрузках в выписках зачастую отсутствовали. Санаторный этап реабилитации освоили все пациенты, включенные в исследование без осложнений, клинических признаков нарастания коронарной и сердечной недостаточности. Случаев побочных и нежелательных явлений применяемой медикаментозной терапии и физических нагрузок не зарегистрировано. Возрастание физической активности к окончанию санаторного этапа регистрировали в обеих группах (рис. 1).

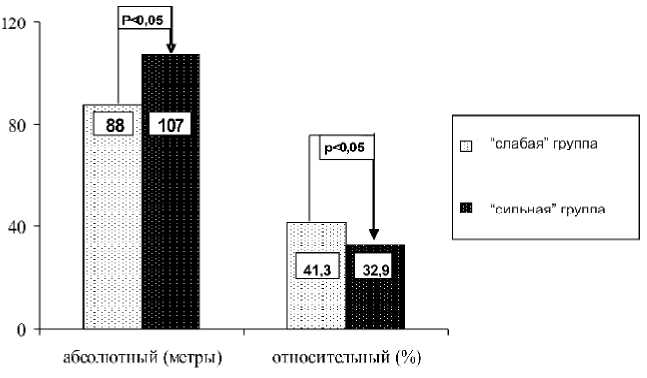

Больший абсолютный прирост дистанции, проходимой пациентами за 6 минут, наблюдали в группе дозированных физических тренировок (“сильная” группа), тогда как относительная эффективность комплексного лечения по влиянию на показатели физической активности была выше в “слабой” группе с использованием стандартной терапии, триметазидина и прогулок в свободном режиме (рис. 2).

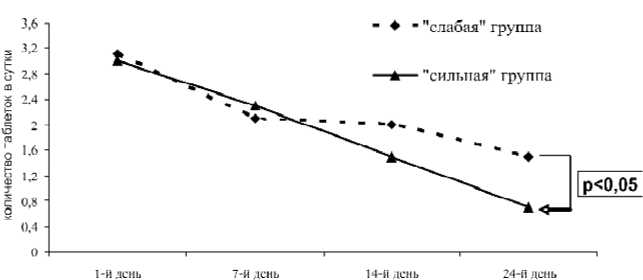

На фоне комплексной терапии отмечали уменьшение потребности в приеме нитроглицерина за сутки в обеих группах (рис. 3). В первую неде- лю темпы снижения средних значений этого показателя были сходными в обеих группах, однако в последующем лучшие его значения регистрировали в группе дозированных тренировок с достоверно меньшей потребностью в нитроглицерине к концу санаторного этапа в “сильной” группе.

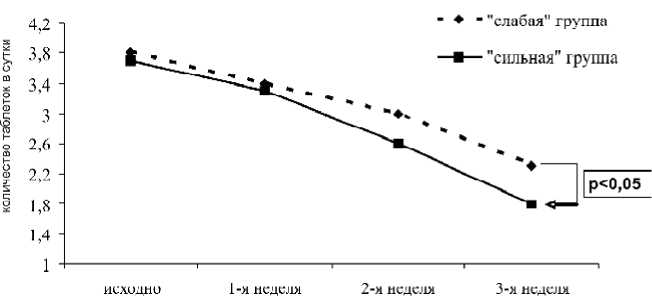

Сходную тенденцию наблюдали и в динамике количества приступов стенокардии за сутки (рис. 4).

Из представленного анализа полученных результатов следует, что применение лекарственного препарата ци-топротекторного действия триметазидина не оказывает негативного влияния на общее состояние и сердечно-сосудистую систему. Сочетание триметазидина с базовой терапией и физическими нагрузками в свободно выбранном режиме способствует уменьшению частоты приступов стенокардии, потребности в НГ в неделю, приросту физической активности по ТШХ. При относительно одинаковых показателях прироста ТШХ в группах можно судить о сходной антиишемической эффективности метаболической терапии и физических тренировок.

Таким образом, адекватная физическая активизация у больных ИМ пожилого возраста на санаторном этапе является одним из методов немедикаментозного лечения,

Рис. 1. Физическая активность по ТШХ на санаторном этапе лечения

Рис. 2. Абсолютный и относительный приросты дистанции ТШХ

Рис. 3. Суточная потребность в нитроглицерине

Рис. 4. Количество приступов стенокардии за сутки

способствующим уменьшению выраженности ишемии миокарда, улучшению адаптации кардиомиоцитов в условиях ишемии. Аналогичное воздействие на ишемизированный миокард, по данным экспериментальных и клинических исследований, оказывают метаболические медикаментозные средства. Антиишемическое влияние триметазидина на миокард достигается за счет ингибирования 3-кетоацил-коэнзим-α-тиолазы, что приводит к ингибированию окисления жирных кислот и стимуляции использования глюкозы. Тем самым при меньшем использовании кислорода миокард способен выполнить большую работу до наступления ишемии, что и было продемонстрировано в нашем исследовании. Таким образом, использование комбинации триметазидина и прогулок в свободно выбранном, оптимальном для больного режиме нагрузок усиливает и повышает физическую активность. Целесообразно при наличии противопоказаний или существенных ограничений к ФН у больных ИМ пожилого возраста назначение триметазидина, которое может быть частичной альтернативой физической адаптации. Кроме того, необходимо предполагать позитивный психологический эффект пребывания в условиях загородного санатория при постоянном специализированном наблюдении, однако психологические аспекты влияния на показатели сердечно-сосудистой системы не являлись целью настоящей работы. В этой связи перспек- тивным является изучение влияния комбинированного немедикаментозного и медикаментозного лечения, в том числе на санаторном этапе на ближайший и отдаленный прогноз качества жизни пациентов.

Заключение

Санаторный этап восстановительного лечения больных ИМ является неотъемлемой частью реабилитации, в том числе и для пациентов пожилого возраста, с учетом противопоказаний при направлении из стационара. Целесообразно проведение перед выпиской из стационарного отделения ЭКГ с нагрузкой (ВЭМ или тредмил) с целью распределения пациентов в группы в зависимости от физической активности. В санаторный этап реабилитации следует включать физические дозированные, контролируемые тренировки и (или) физические нагрузки в свободно выбранном оптимальном режиме интенсивности и продолжительности в комбинации с базовой медикаментозной терапией, в том числе препаратом цитопротективно-го действия – триметазидином – у пациентов с низкой физической активностью.

Список литературы Восстановительное лечение больных после инфаркта миокарда

- Аронов Д.М., Бубнова М.Г., Погосова Г.В. и др. Реабилитация больных ишемической болезнью сердца на диспансерно-поликлиническом этапе//Кардиология. -2006. -№2. -С. 86-99.

- Аронов Д.М. Постстационарный этап реабилитации больных ишемической болезнью сердца//Сердце. -2005. -№2. -С. 103-107.

- Аронов Д.М. Применение статинов в кардиологической практике//Лечащий врач. -2006. -№9. -С. 40-44.

- Николаева Л.Ф., Аронов Д.М. Реабилитация больных ишемической болезнью сердца: руководство для врачей. -М.: Медицина, 1988. -С. 3-137.

- Кастанаян А.А., Неласов Н.Ю., Ерошенко О.Л. и др. Влияние 3-КАТ ингибитора триметазидина на показатели глобальной и региональной систолической и диастолической функции миокарда левого желудочка у больных с сочетанным постинфарктным ишемическим синдромом//Сердечная недостаточность. -2004. -Т.5, №4. -С. 140-144.

- Терещенко С.Н., Голубев А.В., Косицына И.В. и др. Триметазидин в комплексной терапии острого инфаркта миокарда на фоне сахарного диабета 2-го типа//Кардиология. -2006. -№2. -С. 31-34.