Восстановление допожарных характеристик лесных насаждений на гари по данным космической съемки и полевых наблюдений

Автор: Маслов А.А., Гульбе Я.И., Макаров Д.А., Сирин А.А.

Журнал: Лесохозяйственная информация @forestry-information

Рубрика: Дистанционные методы в лесном хозяйстве

Статья в выпуске: 4, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлен метод восстановления допожарных характеристик древостоя путем классификации космического снимка, полученного до пожара, с верификацией и описанием тематических классов. Модельный объект - гарь площадью 9 га в Шатурском районе Московской обл. Предложено при отсутствии таксационных данных устанавливать характеристики насаждений после гибели древостоев (как от пожаров, так и от других причин) на основе данных космической съемки и полевых наблюдений на прилегающей территории.

Лесные и торфяные пожары, гари, потери древесины, космическая съемка, допожарная растительность

Короткий адрес: https://sciup.org/143166251

IDR: 143166251 | УДК: 630.273: | DOI: 10.24419/LHI.2304-3083.2017.4.08

Текст научной статьи Восстановление допожарных характеристик лесных насаждений на гари по данным космической съемки и полевых наблюдений

Московская обл. сильно пострадала от лесных и торфяных пожаров при катастрофической засухе летом 2010 г. По данным спутникового мониторинга за пожарами ИТЦ СканЭкс, площадь, пройденная огнем, составила 508 км2 [1] с концентрацией гарей в восточной части области. Здесь расположены значительные площади торфяных болот и осушенных торфяников [2], и лесные пожары часто переходили в торфяные.

Торфяные пожары возникают в разных природных условиях, но наиболее часто – в лесной зоне [3]. Горимость торфа зависит, прежде всего, от его влажности, которая может снижаться как по климатическим, так и по антропогенным причинам: в экстремально сухие годы горят даже сильно обводненные верховые болота, но более опасны пожары на осушенных торфяниках [4, 5].

Торфяные пожары в лесах имеют широкий спектр экологических последствий. Пожары на лесных торфяных почвах (особенно осушенных) опаснее для растущих деревьев из-за сильного повреждения сосущих корней [6] и часто приводят к полной гибели древостоя. При горении торфа и растительного покрова, включая древесный, происходит потеря запасов углерода. Накопленный в течение десятилетий (в древостое) и столетий (в торфе) углерод быстро поступает в виде диоксида углерода в атмосферу, усиливая изменение климата [7, 8].

В процессе выполнения работы «Оценка снижения потерь углерода и эмиссии парниковых газов при обводнении и восстановлении торфяников» [9, 10] была поставлена задача: оценить потери углерода в результате пожаров на примере модельного участка – гари 2010 г. в Шатурском районе Московской обл. – и определить потери не только торфа [11, 12], но и стволовой древесины в результате гибели древостоя.

Как правило, для оценки потерь стволовой древесины используют материалы лесоустройства. Согласно Инструкции по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами [13], «… запас древесины на пройденной пожаром площади, средний диаметр преобладающей породы по- врежденного огнем древостоя определяются по материалам лесоустройства, а при их отсутствии глазомерно (путем осмотра пройденных пожаром древостоев)». Аналогичным образом, как правило, поступают и при оценке последствий лесных пожаров по материалам космической съемки [14]. Однако в рамках решения задачи выяснилось, что сгоревшие древостои расположены вне границ земель лесного фонда, и лесоустройство на данном участке не проводилось. С торфяными болотами и осушенными торфяниками такая ситуация – не редкость: многие из них покрыты древесной растительностью [15] и в то же время относятся к разным категориям земель [16]. Определить на гари характеристики пройденных пожаром древостоев к моменту начала работ также не представлялось возможным, так как стволы вскоре после пожара срубили и вывезли.

В связи с этим возникла задача – восстановить допожарные характеристики древостоя: породный состав, возраст и запас. Для ее решения использовали классификацию допожарной растительности с привлечением методов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с верификацией результатов по данным наземных описаний. Предложенный алгоритм восстановления допожарных характеристик леса состоял из следующих этапов:

-

✓ подбор допожарного снимка нужного разрешения и характеристик;

-

✓ классификация снимка, включая участок погибшего леса и достаточную буферную зону, исходя из предположения, что одинаковые типы насаждений произрастали как на самой гари, так и на прилегающих участках леса;

-

✓ создание тематической карты растительности на основе полученных классов, однородных по спектральным характеристикам пикселей;

-

✓ закладка и описание пробных площадей (вне гари) в выделах тех тематических классов лесной растительности, которые выявлены на участке гари до пожара;

-

✓ расчет запаса древесины на 1 га для вы-делов каждого тематического класса по данным пробных площадей;

-

✓ расчет запаса древесины на гарь в целом пропорционально площади выделов разных тематических классов.

Для дополнительной проверки характеристик тематических классов использованы материалы картирования сохранившихся обгоревших пней с определением породы, возраста и диаметра погибших деревьев [11].

Объект исследований

Объект расположен в западной части Мещёрской низменности, в Шатурском районе Московской обл. (N 55°37'38,75'', E 39°34'32,50''), вне границ земель лесного фонда (рис. 1). Рельеф – выровненный, крупные понижения заняты озерами. Территория в целом сильно заболочена. Многие болота осушены для добычи торфа, местами – для ведения лесного хозяйства. Изучаемый участок частично осушен, предположительно в первой половине XX в. В лесу и восточной части гари сохранились осушительные каналы. Согласно проведенным обследованиям [11], средняя мощность торфа на гари после пожара составляет 0,9 м, а максимальная (в центре участка) – 1,5 м. Мощность торфа в лесу за южной границей гари также достигает 1,5 м. В северной части гари толщина залежи уменьшается, и минеральный грунт местами выходит на поверхность.

С юга и севера к гари примыкает лес естественного происхождения с преобладанием березы, осины, ольхи черной и сосны. При этом лес вокруг гари неоднороден по составу и возрасту с небольшим размером условных выделов. На востоке участок граничит с автомобильной дорогой, на западе – с озером.

Участок смешанного леса площадью 9 га летом 2010 г. был пройден низовым пожаром, частично переходящим в верховой. В условиях экстремальной засухи пожар на осушенном торфе перешел в категорию торфяного. Начальная фаза возгорания возле шоссе зафиксирована на снимке QuickBird от 25.07.2010. К середине августа пожар уже завершился, что видно на снимке

Рис. 1. Модельный объект в Шатурском районе Московской обл. (красная точка), штриховкой показаны контуры земель лесного фонда согласно «Лесному плану Московской области» (2010). Картографическая основа: © OpenStreetMap.

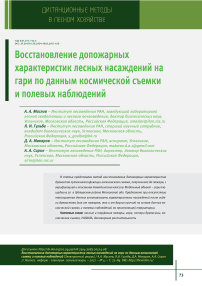

Landsat 5 от 18.08.2010 [1]. Согласно съемке Ikonos от 12.06.2011, к началу лета 2011 г. на месте гари образовались завалы из упавших, но лишь частично сгоревших стволов деревьев (рис. 2). К началу наших исследований (2013 г.) объект представлял собой зарастающую вырубку – остатки погибших стволов были распилены и вывезены; на территории сохранились отдельные сухостойные стволы и часть пней погибших деревьев (рис. 3).

Подбор и обработка материалов космической съемки

Анализ доступных открытых и коммерческих архивов космической информации выявил крайне малый объем данных, пригодных для обработки, с учетом ограничений по датам съемки, набору каналов, размеру пикселя, отсутствию дымки и облаков. Предварительная попытка оценить возможность использования данных

Landsat 7 для целей классификации выявила их непригодность из-за небольших размеров объекта (~ 380 x 440 м) и мелкоконтурных выделов при слишком большом (для данных условий) размере пикселя у снимка Landsat (30 x 30 м). В итоге для

Рис. 2. Границы объекта (красный контур) и состояние гари на снимке Ikonos от 12.06.2011 с наложенным размещением сохранившихся обгоревших пней (в 2014 г.). Пространственное разрешение снимка – 1 м; © компания GeoEye, Inc.

Цветовое обозначение обгоревших пней: голубой – береза, зеленый – осина, оранжевый – сосна, фиолетовый – ольха черная

Рис. 3. Вид гари 2010 г. в год начала исследований – 23.07.2013 г.; фото А. А. Сирина

проведения классификации выбран мультиспек-тральный безоблачный снимок Spot 5 от 03.06.2007 г. с размером пикселя 10 x 10 м.

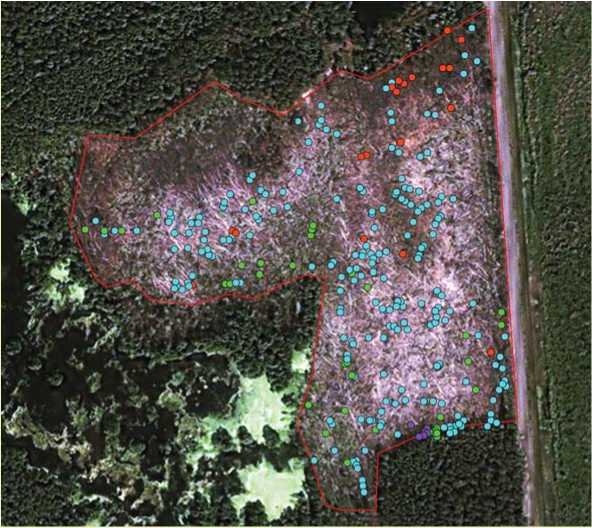

Автоматическую классификацию по методу ISODATA проводили в пакете Scanex Image Processor 4.2 [17]. В программу загружали «сырой» мультиспектральный снимок с оригинальной гистограммой каналов и исходным размером пикселей [18]. Для классификации использовали следующие параметры: все 4 спектральных канала, 20 тематических классов, 30 итераций, выбранный регион (в качестве региона выбраны контуры гари с буферной зоной 250-300 м по периметру). Результаты классификации сохраняли в растровом слое; затем проводили автоматическую векторизацию тематических вы-делов с сохранением атрибута класса. Полученный векторный слой выделов в дальнейшем анализировали и обрабатывали средствами ГИС в пакете MapInfo.

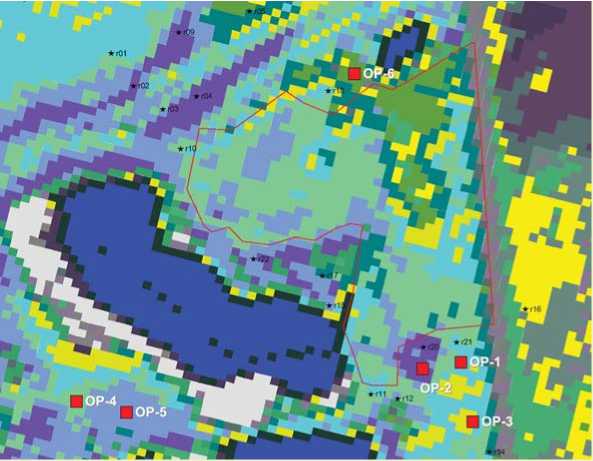

Результаты классификации показаны на рис. 4. На основании визуального анализа результатов классификации сделано 2 вывода: 1) размер пикселя снимка Spot 5 дает возможность выделить несколько тематических классов (однородных участков растительности) в пределах контура (будущей) гари; 2) однотипные классы присутствуют как в пределах контура гари, так и в буферной зоне, что позволяет их идентифицировать по описаниям в буферной зоне после пожара.

Полевые наблюдения и идентификация тематических классов

Идентификацию тематических классов осуществляли путем лесоводственно-геобота-нических описаний в пределах выделов каждого класса. Координаты точек для описания задавали в ГИС в центре тематических выделов карты (рис. 4), после чего координаты точек загружали в GPS-навигатор. В каждой намеченной точке фотографировали верхний полог древостоя, глазомерно определяли породный состав, диаметр, высоту деревьев и полноту древостоя – для лесных участков и краткую характеристику растительного (земельного) покрова – для нелесных участков.

Установлено, что наибольшую площадь в пределах объекта (гари) занимают участки смешанных березняков и осинников разного возраста, местами – с примесью ольхи черной или сосны. Для понижений мезорельефа характерны заболоченные участки с редкостойной березой и ольхой черной, встречаются также участки с мо-лодняками ольхи черной. Небольшие фрагменты в пределах объекта заняты травяными и кустарниковыми сообществами; в буферной зоне вне объекта описаны также участки болот, зарастающих торфяных гарей (после пожаров 2002 г.), канавы, озера, участки с обнаженной почвой.

В результате объединения близких по своим характеристикам тематических классов и обрезки в ГИС векторного слоя по границам объекта (гари) определено 6 основных лесных тематических классов, представленных на объекте до пожара, и выполнена их идентификация. Все нелесные тематические классы после обрезки объединили в один (рис. 5).

Для дополнительной проверки идентичности тематических классов в пределах гари и буферной зоны проведена работа по картированию и описанию сохранившихся на гари пней и единичных оставленных стволов деревьев. Для каждого обгоревшего пня определяли породу дерева (что оказалось возможным для большинства деревьев). У хорошо сохранившихся пней фиксировали диаметр и брали спилы для установления возраста дерева. В целом видовая принадлежность установлена для 314 сохранившихся пней.

Размещение идентифицированных пней с раскраской по породам показано на рис. 2. Неравномерное размещение сохранившихся пней связано с неоднородным выгоранием торфяной залежи, а также с тем, что часть небольших пней раздавлена тяжелой техникой в процессе разработки гари. Следует также отметить, что количество пней (314) на рис. 2 заметно меньше, чем количество мертвых упавших стволов (393), которое нам удалось подсчитать на сним-

Рис. 4. Результаты автоматической классификации снимка Spot 5 от 03.06.2007 и размещение пробных площадей (OP-1 – OP-6), лесоводственно-геоботанических описаний (r01 – r21) для идентификации и характеристики тематических классов, показанных разной заливкой

Рис. 5. Результаты классификации допожарного снимка Spot 5 от 03.06.2007 в границах гари и расшифровка тематических классов

ке Ikonos 2011 г., сделанном до начала разработки гари. Тот факт, что в северо-западной части гари наблюдается почти равное соотношение пней осины и березы, хотя по результатам дешифрирования здесь преобладали участки с осиной, объясняется, вероятно, меньшей механической прочностью и более быстрым разложением пней осины.

Для расчета запаса стволовой древесины в каждом из шести лесных тематических классов (характерных для объекта) в буферной зоне заложили пробные площади от 100 до 400 м2 (в зависимости от густоты древостоя). Размещение пробных площадей показано на рис. 4. На каждой площади проводили перечет деревьев и крупных особей подроста с окружностью ствола от 10 см (диаметр 3,2 см). В перечетную ведомость заносили породу и данные измерений окружности (с последующим переводом в диаметры) и высоты ствола. Возраст деревьев определяли выборочно – по ступеням толщины – путем отбора кернов на уровне корневой шейки приростным буравом.

Расчеты потерь древесины

Запас березы, сосны и осины на пробных площадях определяли по таблицам объема стволов (в коре) древесных пород по высоте и диаметру на высоте 1,3 м при среднем коэффициенте формы [19], а объемов стволов (в коре) в молод-няках по высоте и диаметру на высоте 1,3 м [20].

Объемы стволов ольхи черной рассчитывали по уравнению, полученному Р. К. Озолиньшем [21]:

V = 0.000046224 . d 1.3 1.97991 . h0.95668, где:

d1.3 – диаметр дерева на высоте 1,3 м, см;

h – высота дерева, м.

Поскольку нормативы для определения объема стволов рябины отсутствуют, при расчете использовали регрессионную модель зависимости этого показателя от d1.32 h, полученную по резуль- татам собственных исследований для деревьев рябины, произраставших в подлеске высокопродуктивного сероольшаника:

V = 0.000174642+0.0000523148 . d 1.3 2 h (R2=0.978).

Таксационные показатели древостоев на пробных площадях и результаты расчетов запаса стволовой древесины по породам (и в целом) приведены в табл. 1. Наибольший запас древесины стволов отмечен в приспевающих осиннике (458 м3/га) и березняке с сосной (355 м3/га), наименьший (67 м3/га) – в средневозрастном насаждении березы с примесью ольхи черной. В целом древостои на осушенном торфянике характеризуются высокой продуктивностью (класс бонитета I–Iа).

Результаты расчета потерь стволовой древесины на гари вследствие гибели древостоя и подлеска по лесным тематическим классам и на объект в целом представлены в табл. 2. Площадь, занимаемую выделами тематического класса в пределах объекта, определяли средствами ГИС по карте, представленной на рис. 5. Потери стволовой древесины для лесных тематических классов в среднем составили 282,2 м3/га, а в пересчете потерь на гарь в целом (с учетом нелесных классов) – 264,7 м3/га.

Выводы

-

✓ Допожарные характеристики лесов можно восстановить на основе данных ДЗЗ (съемки до пожара) и данных полевых наблюдений, выполненных после пожара на прилегающей (не затронутой пожаром) территории.

-

✓ Закладка ПП проводится в тематических лесных классах, выявленных на месте гари и в её окрестностях, по результатам классификации мультиспектрального снимка.

-

✓ Для дополнительной верификации выделенных классов целесообразно использовать любые останки деревьев на месте гари (пни, сухостой, упавшие несгоревшие стволы).

Таблица 1. Таксационная характеристика древостоев и подлеска на пробных площадях

|

№ пробной площади |

Состав древостоя и подлеска |

Возраст, лет |

Средний диаметр, см |

Высота, м |

Число стволов, шт./га |

Сумма площадей поперечных сечений стволов, м2/га |

Запас стволовой древесины, м3/га |

|

1 |

7Б3С |

525 |

32,6 |

355 |

|||

|

в том числе: |

|||||||

|

Б |

68 |

26,1 |

23,7 |

4 25 |

22,7 |

246 |

|

|

С |

70 |

35,4 |

22,0 |

100 |

9,9 |

109 |

|

|

Пдл – 10 Рб |

22 |

5,0 |

6,1 |

275 |

0,5 |

2 |

|

|

2 |

10 Олч |

15 |

10,3 |

16,3 |

3 600 |

29,8 |

248 |

|

3 |

6С4Б+Ос |

2 300 |

19,1 |

161 |

|||

|

в том числе: |

|||||||

|

С |

46 |

13,8 |

17,6 |

600 |

9,0 |

86 |

|

|

Б |

22 |

8,6 |

14,1 |

1 600 |

9,3 |

69 |

|

|

Ос |

22 |

10,2 |

15,5 |

100 |

0,8 |

6 |

|

|

4 |

9Ос1Б+Олч |

1 400 |

43,5 |

458 |

|||

|

Ос |

70 |

30,3 |

25,0 |

500 |

36,1 |

403 |

|

|

Б |

70 |

12,9 |

16,3 |

300 |

4,0 |

30 |

|

|

Олч |

60 |

8,5 |

13,9 |

600 |

3,4 |

25 |

|

|

5 |

7Б3Олч |

5 900 |

12,4 |

67 |

|||

|

в том числе: |

|||||||

|

Б |

25 |

5.4 |

9,6 |

3 400 |

7,9 |

44 |

|

|

Олч |

20 |

4,8 |

9,0 |

2 500 |

4,5 |

23 |

|

|

6 |

5Ос 4Б1С |

3 100 |

15,7 |

102 |

|||

|

Ос |

25 |

9,0 |

15,3 |

1 200 |

7,7 |

53 |

|

|

Б |

25 |

8,5 |

12,3 |

800 |

4,5 |

35 |

|

|

С |

20 |

6,3 |

5,6 |

1 100 |

3,5 |

14 |

|

|

Пдл –10 Рб |

3,4 |

5,1 |

400 |

0,4 |

1 |

||

Обозначения: Б – береза, С – сосна, Ос – осина, Олч – ольха черная, Рб – рябина, Пдл – подлесок.

Таблица 2. Характеристика лесных тематических классов и результаты расчета потерь стволовой древесины на гари в результате гибели древостоя и подлеска

|

№ класса |

№ ПП |

Описание класса |

Площадь, га |

Запас стволовой древесины |

|

|

м3/га |

мз |

||||

|

1 |

4 |

Осинник с березой и ед. Олч |

3,56 |

458 |

1 630 |

|

2 |

5 |

Березняк с ольхой черной |

2,45 |

67 |

81 |

|

3 |

1 |

Березняк с сосной |

1,19 |

355 |

425 |

|

4 |

6 |

Осинник с сосной и березой |

0,68 |

103 |

70 |

|

5 |

3 |

Сосняк с березой |

0,53 |

161 |

85 |

|

6 |

2 |

Черноольшаник |

0,03 |

248 |

7 |

|

Итого |

8,44 |

2 382 |

|||

Примечание : нелесные тематические классы в таблице не приводятся.

-

✓ Потери стволовой древесины на гари площадью 9 га для лесных тематических классов в среднем составили 282,2 м3/га, а в пересчете на гарь в целом (с учетом нелесных классов) – 264,7 м3/га.

-

✓ При отсутствии таксационных данных предложенная методика может быть использована не только для гарей, но и для любых участков с утраченной (погибшей) растительностью.

Список литературы Восстановление допожарных характеристик лесных насаждений на гари по данным космической съемки и полевых наблюдений

- Спутниковый мониторинг пожаров в России летом 2010 г./А. В. Сонюшкин, А. В. Шумилин, А. А. Кучейко //Земля из космоса -наиболее эффективные решения. -2010. -№ 7. -C. 56-59.

- Картографирование торфяных болот Московской области по данным космической съемки высокого разрешения/А. А. Сирин, А. А. Маслов, Н. А. Валяева, О. П. Цыганова, Т. В. Глухова//Лесоведение. -2014. -№ 5. -C. 65-71.

- Minayeva, T. The Peat Fires of Russia/T. Minayeva, A. A. Sirin, G. B. Stracher//Coal and Peat Fires: A Global Perspective. Oxford: Elsevier -2012. -P. 376-394 DOI: 10.1016/B978-0-444-59412-9.00019-3

- Минаева, Т. Ю. Торфяные пожары -причины и пути предотвращения/Т. Ю. Минаева, А. А. Сирин//Наука и промышленность России. -2002. -№ 9(65). -С. 3-8.

- Как избежать торфяных пожаров?/А. Сирин, Т. Минаева, А. Возбранная, С. Барталев//Наука в России. -2011. -№ 2. -С. 13-21.

- Условия и последствия пожаров в сосняках на осушенных болотах/С. Э. Вомперский, Т. В. Глухова, М. В. Смагина, А. Г. Ковалев//Лесоведение. -2007. -№ 6. -С. 35-44.

- Assessment on Peatlands, Biodiversity and Climate Change: Main Report/F. Parish, A. Sirin, D. Charman, H. Joosten, T. Minayeva, M. Silvius, L. Stringer . -Global Environment Centre, Kuala Lumpur and Wetlands International, Wageningen. -2008. -118 p.

- The role of peatlands in climate regulation/H. Joosten, A. Sirin, J. Couwenberg, J. Laine, P. Smith//Peatland Restoration and Ecosystem Services: Science, Policy and Practice. -Cambridge: Cambridge University Press. -2016. -P. 66-79.

- О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской области в 2014 году/В. В. Аверкин, А. А. Александрова, Э. А. Арустамов . -Красногорск, 2015. -315 с.

- О состоянии природных ресурсов и окружающей среды Московской области в 2015 году/В. В. Аверкин, А. А. Александрова, Э. А. Арустамов . -Красногорск, 2016. -201 с.

- Оценка потери торфа при лесоторфяном пожаре по положению корневой шейки пней деревьев/Д. А. Макаров, И. Гуммерт, Ю. А. Гопиус, А. А. Сирин//Торфяники Западной Сибири и цикл углерода: прошлое и настоящее: матер. IV Междунар. полевого симп. (Новосибирск, 4-17 августа 2014): под ред. А. А. Титляновой. -Томск, 2014. -С. 339-341.

- Потери почвенного углерода при лесоторфяном пожаре (на примере участка в Московской обл.)/Д. А. Макаров, И. Гуммерт, Г. Г. Суворов, О. Н. Успенская, А. А. Сирин//Фундаментальные и прикладные вопросы лесного почвоведения: матер. VI Всеросс. научн. конф. по лесному почвоведению. -Сыктывкар, 2015. -С. 212-214.

- Инструкция по определению ущерба, причиняемого лесными пожарами. -М., 1998. -30 с.

- Жирин, В. М. Опыт лесоводственного анализа последствий пожаров по космическим изображениям//Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса/В. М. Жирин, С. П. Эйдлина, С. В. Князева. -2013. -Т. 10. -№ 3. -C. 243-259.

- Оценка площади болотных и заболоченных лесов России/С. Э. Вомперский, А. А. Сирин, А. А. Сальников, О. П. Цыганова, Н. А. Валяева//Лесоведение. -2011. -№ 5. -С. 3-11.

- Торфяные болота России: к анализу отраслевой информации/под ред. А. А. Сирина, Т. Ю. Минаевой. -М.: Геос, 2001. -190 с.

- ScanEx Image Processor v.4.0 Программа обработки данных дистанционного зондирования Земли: Руководство пользователя. -М.: СканЭкс, 2013. -346 с.

- Маслов, А. А. Оптимальный выбор формата данных и методов геопривязки: практические рекомендации при заказе снимков высокого разрешения/А. А. Маслов, Н. С. Митькиных//Земля из космоса -наиболее эффективные решения. -2010. -№ 4. -C. 83-84.

- Общесоюзные нормативы для таксации лесов/В. В. Загреев, В. И. Сухих, А. З. Швиденко, Н. Н. Гусев, А. Г. Мошкалев. -М.: Колос, 1992. -495 с.

- Моисеев, В.С. Таксация молодняков/В. С. Моисеев. -Л.,1971. -344 с.

- Озолиньш, Р. К. Аналитические методы определения объема и формы древесных стволов: автореф. дис. … к. с.-х. наук/Р. К. Озолиньш. -Елгава, 1970. -20 с.