Восстановление высоты расположения источника в математической модели роста тонких пленок на подложках

Автор: Тарасенко Елена Олеговна, Гладков Андрей Владимирович

Журнал: Инфокоммуникационные технологии @ikt-psuti

Рубрика: Теоретические основы технологий передачи и обработки информации и сигналов

Статья в выпуске: 1 т.13, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе рассмотрены вопросы математического моделирования диффузионного роста тонких пленок на подложках. Особое внимание уделено решению обратных задач, возникающих в рамках исследуемой модели. Представлено аналитическое и численное решение краевой задачи о восстановлении высоты расположения источника атомов пленки, оседающих на подложку. Проведенное исследование имеет большое практическое значение и может быть применено в микроэлектронике, создании сверхбольших интегральных схем.

Тонкая пленка, подложка, диффузия, высота источника, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/140191744

IDR: 140191744 | УДК: 51-73

Текст научной статьи Восстановление высоты расположения источника в математической модели роста тонких пленок на подложках

Процесс роста тонких пленок на подложках представляет собой сложное физическое явление, подробно не изученное до настоящего времени, несмотря на многочисленные исследования российских и зарубежных ученых на протяжении последних десятилетий. Для описания данного процесса используются дифференциальные и интегральные уравнения, теория функций комплексного переменного, операционное исчисление, теория случайных процессов, математическая статистика, численные методы. Изучение процесса роста тонких пленок на подложках требует постановки и исследования различных прямых и обратных задач. В статье представлено аналитическое и численное решение краевой задачи о восстановлении высоты расположения источника атомов пленки, порождаемой диффузионной моделью роста тонких пленок на подложках.

Основу прикладных математических моделей очень часто составляют дифференциальные уравнения с частными производными. Наиболее важными для приложений являются уравнения второго порядка. Краевая задача для уравнения с частными производными состоит в том, чтобы найти функцию или систему функций, удовлетворяющих в заданной области некоторому дифференциальному уравнению или системе уравнений, а на границе области и в начальный момент времени – заданным условиям [3]. Таким образом, краевая задача характеризуется заданием самого уравнения, области определения решения, граничных и начального условий. Модели такого вида появились в математике в конце XVIII века и связаны с именами Л. Эйлера и П. Лапласа.

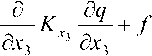

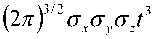

При описании процесса диффузии атомов пленки используется уравнение:

dq dq да

--н и--н ст--vaq = dt дхх дх3

дхх дх2 х" дх2

дхх

где – концентрация атомов пленки; – скорость горизонтального переноса (направленная вдоль оси ); – коэффициенты диффузии; – скорость гравитационного оседания атомов пленки на подстилающую поверхность; – коэффициент, характеризующий взаимодействие частиц атомов пленки с окружающей средой; – мощность источника атомов пленки.

Так как вектор горизонтального переноса и коэффициенты диффузии задаются в виде эмпирических формул, то уравнение (1) принято называть полуэмпирическим уравнением диффузии. Это уравнение, согласно классификации линейных дифференциальных уравнений в частных производных второго порядка, относится к уравнениям параболического типа.

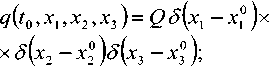

Для описания процесса диффузии атомов вещества при адсорбционно-десорбционном процессе от мгновенного точечного источника на подложку предлагается использовать начальнограничную задачу [2]:

dq "dt

dq dXj

ti^K.T

:=, ,=1 дх, ' дхх

/е[/0,7'], ^ А-

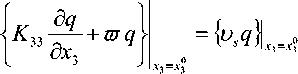

33 дх.

= 0 ’ ^ > ^о ’

если атомы вещества отражаются от подложки,

а находящейся на высоте л3 ;

или начально-граничную задачу (2)-(3):

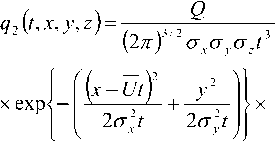

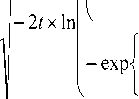

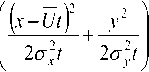

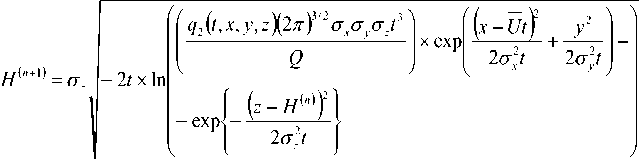

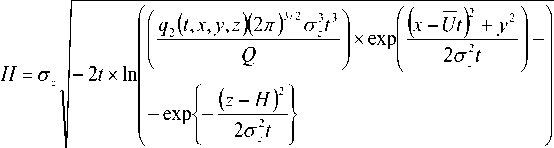

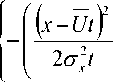

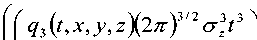

j ^-нУ exp<^ - -----—

2crt

(z + Я)2

+ exp<^ - -----—!—

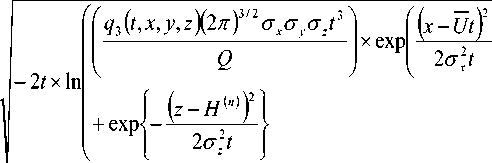

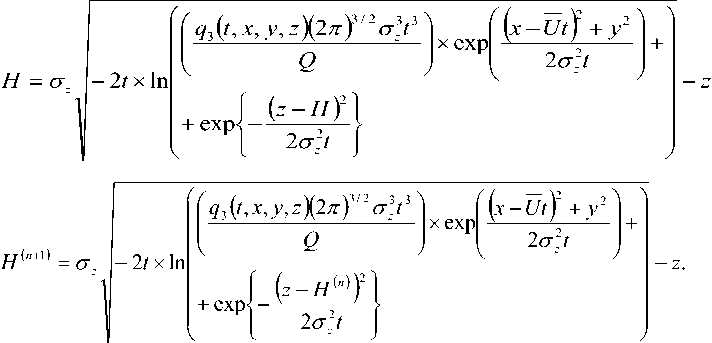

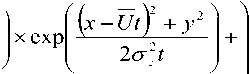

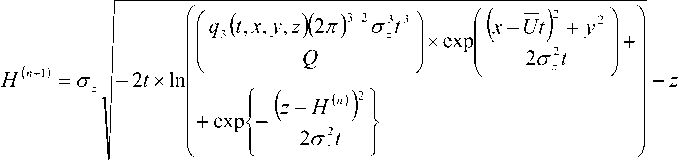

2 q , (Г, -Y, V, Z Q ^(^, ^*1, Х3, Х3 ) т _то 0> ^ > ^0 ’ если вещество полностью поглощается подложкой; а также начально-граничную задачу (2)-(3): x exp< |2 2cr7 2a;t ■ X [ (z-нЛ [ (.- + H)2 exp<^ - -----^ - exp<^ - -----— 2a:t 2cTt если вещество частично отражается и частично поглощается подложкой. Здесь Q – мощность мгновенного источника атомов пленки, действовавшего в момент времени ^0 в точке (Ыо>‘о) (то есть количество вещества, выброшенного источником в момент времени /0); 5 – дельтафункция Дирака; ш – скорость гравитацион- ного оседания атомов пленки на подстилающую поверхность; us – результирующая скорость осаждения атомов пленки на подложку. Равенство (6) показывает, что поток приме- си на подложку складывается из двух составля- ющих: диффузионного потока I ^зз гравитационного потока {^gL? • и Граничное условие (4) означает, что граница полностью от- ражает вещество, (5) – полностью его поглощает, а (6) – частично отражает и частично поглощает. Средние значения концентрации атомов пленки на подложке от мгновенного точечного источника при условиях полного отражения атомов пленки от подложки z = О можно задать формулой dq(t,x,y,z^ dz (в этом случае пленочная структура на подложке не образуется) или полного поглощения (в этом случае пленка образуется на подложке), q(t,x,y^ = О (8) атомов пленки подложкой. Они имеют соответственно вид: Интегрируя равенства (9)-(10) по t в пределах от 0 до 00, получим формулы для расчета q,Vx,y,zy q^x,y,z^ от стационарного точечного источника непрерывного действия, расположенного в точке (о,о,ну q, (x, y, z)= jq8 (t, x, y, z^t, / = 2,3. Соотношения (9)-(10) используются для решения обратных задач в рамках математических моделей образования тонких пленок на подложках от мгновенного точечного источника (2)-(4); (2)-(3), (5). Рассмотрим краевую задачу о восстановлении высоты расположения источника в рамках математической модели роста тонкой пленки на подложке. Задача. По известным средним значениям концентрации q2(t,x,y,z^ атомов пленки на подложке от мгновенного точечного источника при условии их полного отражения от подложки или по известным средним значениям концентрации q3(t,x,y,z) атомов пленки на подложке от мгновенного точечного источника при условии полного поглощения атомов пленки подложкой, а также по заданной мощности источника атомов пленки Q и известным д^У д(1)’ °"A) – дисперсиям координат атомов пленки соответственно вдоль осей Ox , Oy, Oz в момент времени t, определить неизвестную высоту источника атомов пленки H. Методами решения трансцендентных уравнений, например методом простой итерации [1], построим решение поставленной задачи. А) Приближенный способ решения задачи (в случае полного отражения атомов пленки подложкой) основан на использовании метода простой итерации. Предполагаем, что известен интервал \a,b\ (а и b находим, например методом подбора), в котором находится требуемый корень H уравнения как (10). В случае анизотропной среды (при условии полного отражения атомов пленки от подложки) равенство (9) перепишем как (11). Последовательные приближения к искомому корню будем находить по итерационной формуле (12). В случае изотропной среды (при условии полного отражения атомов пленки от подложки) полагают ^ = °" . = °" л > тогда из (9) получим (13). Последовательные приближения к искомому корню в этом случае будем находить по итерационной формуле (14). exp< 2<7V 2crV exp< - (з-Я)2 [ ----Я- У + cxn -^;t (з+яу 2crh = 0. (10) ^2 (?, x, y, z)(2%")3/2axGv ^-h)2 2a:t xexp ^("+0 _ - It x In Q exp Ut) ^y-2aTt -z. -exp< 2a:t В качестве первого приближения Hm к искомому корню (первая итерация) можно принять любое значение H из отрезка изоляции корня [а,б]. Критерий окончания процесса вычислений – выполнение неравенстваIh^I-hI"-1’^.^!^ e – желаемая погрешность. Б) Приближенный способ решения задачи (в случае полного поглощения атомов пленки подложкой) основан на использовании метода простой итерации. Предполагаем, что известен интервал \a,b\ (a и b находим, например методом подбора), в котором находится требуемый корень H уравнения (15). В случае анизотропной среды (при условии полного поглощения атомов пленки подложкой) равенство (10) перепишем в виде (16). Последовательные приближения к искомому корню будем находить по итерационной формуле (17). В случае изотропной среды (при условии полного поглощения атомов пленки подложкой) полагают ^z =^v =°x’ тогда из (10) получим выражение (18). Последовательные приближения к искомому корню в этом случае будем находить по итерационной формуле (19). В качестве первого приближения Hw к искомому корню (первая итерация) можно принять любое значение Я из отрезка изоляции корня [а,б] .Критерий окончания процесса вычислений – выполнение неравенства ^-hO7-1!^ , где £ – желаемая погрешность. q3(t,x,y,z} ^-нН 2стг/ (z+яу 2о\/ -0. — 2/ x In +exp<— ^-нУ 2ct5 x exp 2a;t 2a;t z. Пример. Экспериментальные данные, взятые из официального сайта ООО НПФ «Микротехнология» [4] и содержащие информацию о росте пленки висмута на алюминиевой подложке, количестве атомов пленки, мощности источника атомов пленки в точке (2; 2; 3) в моменты времени ?e[0,60] с, значения дисперсии координат атомов пленки <7_ = 2,658234846 вдоль оси Oz , приведены в таблице 1. Средняя скорость вектора горизонтального переноса u(?) = 0,5 , среда изотропна, атомы пленки полностью поглощаются подложкой (образуется пленки висмута на алюминиевой подложке). Вычислить высоту источника атомов пленки H. Учитывая, что среда изотропна из (10), получим (20). Последовательные приближения к искомому корню в этом случае будем находить по итерационной формуле (21). Таблица 1. Количество атомов висмута на алюминиевой подложке и мощности источника атомов пленки в точке (2, 2, 3) в моменты времени t G [0, 60] c t, c q, Vcm3 QW 1/(см3-с) 0 0 0 5 0Д86978-104 0,788888 10 0,850842-Ю6 0,901052 15 0,252913-Ю7 0,925270 20 0,453681-Ю8 0,933428 25 0,622814-Ю9 0,948164 30 0,753651-Ю10 0,950087 35 0,158437-10" 0,959165 40 0,579420-Ю12 0,962743 45 0,768428-Ю13 0,975482 50 0,778513-Ю14 0,980274 55 0,548329-Ю15 0,986513 60 0,845235-Ю16 0,990021 Таблица 2. Экспериментальные и вычисленные значения высоты источника висмута H в моменты времени t e[0,60] с Рис. 1. Экспериментальные (прямая линия) и вычисленные (ломаная линия) значения Hв моменты времени ?e[0,60] c Анализ полученных результатов показал, что численное значение высоты расположения атомов пленки H в моменты времени / e [0,60] с, полученное с помощью программного продукта ОЗ_ММ_Г, хорошо согласуется с экспериментальным значением. При этом абсолютная погрешность вычислений не превышает 2%. Таким образом, построены аналитические решения и приведено численное решение обратной задачи о восстановлении мощности источника атомов пленки, возникающей в рамках математической модели роста тонких пленок на подложках. Полученные результаты могут быть использованы в технологических процесса роста тонких пленок на подложках.

Л с

Н, экспериментальная

Н, вычисленная

0

0,3

0,287456

5

0,3

0,295852

10

0,3

0,319714

15

0,3

0,301548

20

0,3

0,300001

25

0,3

0,300204

30

0,3

0,302487

35

0,3

0,3 00022

40

0,3

0,307504

45

0,3

0,3 00009

50

0,3

0,318978

55

0,3

0,294257

60

0,3

0,300045

жения источника атомов висмута на алюминиевой подложке. Графическая реализация экспери- ментальных и вычисленных значений высоты H

Список литературы Восстановление высоты расположения источника в математической модели роста тонких пленок на подложках

- Бахвалов Н.С. Численные методы. М.: Наука, 1973. -614 с.

- Галай Е.О. Математическая модель образования пленок на подложках//Обозрение прикладной и промышленной математики. Т.12. Вып. 4, 2005. -С. 932.

- Денисов А.М. Введение в теорию обратных задач. М.: Изд-во МГУ, 1994. -208 с.

- Cайт ООО НПФ «Микротехнология». URL: http://microtechnologia.ru