«Вот если бы вы, Иосиф Виссарионович, сейчас упали и разбились...»: особенности отношения современников к Сталину

Автор: Быкова Светлана Ивановна

Журнал: ХХ век и Россия: общество, реформы, революции @sbornik-libsmr

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1-1, 2013 года.

Бесплатный доступ

На основе широкого круга источников автором выявлено существование достаточно распространенных антисталинских настроений в советском обществе, что опровергает миф о "всеобщей любви к товарищу Сталину" и "единогласной поддержке" его политики советскими людьми.

Ссср, советская Россия, сталин, сталинизм, общественное сознание, общественные настроения

Короткий адрес: https://sciup.org/140129625

IDR: 140129625 | УДК: 94(47)083.5

Текст научной статьи «Вот если бы вы, Иосиф Виссарионович, сейчас упали и разбились...»: особенности отношения современников к Сталину

Статьи

Быкова Светлана Ивановна канд. ист. наук

Уральский федеральный университет

«ВОТ ЕСЛИ БЫ ВЫ, ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ, СЕЙЧАС УПАЛИ И РАЗБИЛИСЬ…»: ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ К СТАЛИНУ

До настоящего времени в сознании россиян сохранился миф об исключительно позитивной роли И.В. Сталина в истории государства; миф, который сформировался в 1930-е гг., когда все значительные события и достижения увязывались с именем Сталина: «сталинские пятилетки», «сталинская конституция», «сталинские орлы»... Преклонение перед «гениальностью и мудростью» этого политического деятеля и лидера коммунистической партии являлось основой содержания писем, приветствий, телеграмм, рапортов. Многие люди считали, что эпоха, в которой они жили, может называться «сталинской», ибо «благодаря воле, непреклонности и заботе Великого Сталина» советский народ достиг благополучия, а государство стало процветающим. В постперестроечные годы была создана, по определению М. Вайскопфа, библиотека «сентиментального неосталинизма», авторы которой настойчиво реанимируют идеологемы 1930-х гг. 1 На наличие ностальгически-патриотических настроений в отношении эпохи Сталина не только у значительной части населения, но и среди профессиональных историков, обращают внимание также Дж. Кип и А. Литвин 2 .

С другой стороны, в обществе и среди исследователей распространена и диаметрально противоположная точка зрения: Сталин являлся инициатором всех трагедий советской истории – уничтожения крестьянства, массовых политических репрессий, катастрофического отступления Красной Армии в 1941 г., насильственной депортации народов… Но и здесь присутствует магия имени

Статьи

Сталина, используются идеологические клише «сталинская модернизация», «сталинский террор»... Такой подход, по мнению Роберты Маннинг, позволяет возложить всю ответственность за негативный опыт прошлого на одного человека: «Законы, учреждения, население в целом и отдельные политические лидеры, как местного, так и центрального уровней, обычно отбрасываются как пассивные инструменты или жертвы в руках всемогущего Сталина». Это удобное и всеохватывающее объяснение, в результате которого остаются неизученными многие важные аспекты социальной жизни и управления в 1930-е гг., Р. Маннинг назвала «научным культом Сталина» 3 .

В последние годы появились интересные исследования, авторы которых акцентируют внимание на различных аспектах истории сталинизма. Одним из актуальных направлений является изучение механизмов формирования мифа о «великом вожде». К. Богданов, анализируя официальный фольклор, показал, как создавались легенды о «неусыпной власти», о простоте и мудрости Сталина, его ораторском таланте 4 . С. Московичи, который сделал акцент на психологических аспектах проблемы, удалось раскрыть феномен «режиссирования» Сталиным «ауры всемогущества [своей] личности и непогрешимости действий» 5 . В. Глебкин изучил ритуалы, благодаря которым формировался культ личности 6 . Новый ракурс взаимоотношений Сталина, советских художников и народа представлен в монографии Яна Плампера, рассмотревшего процесс производства визуальных репрезентаций И.В. Сталина – портретов, фотографий, рисунков в газетах 7 .

Однако, авторы всех этих работ анализируют различные ракурсы существовавшего «официального курса». Тогда как историки, предметом исследования которых являются темы государственного террора и репрессий, подметили наличие в советском обществе данного периода не только просталинских, но и антисталинских настроений. Хотя ситуация при этом нередко упрощается. В частности, Д. Рейфилд утверждает, что с 1932 г. «хула» в адрес правителей «слышалась только в частушках рабынь-колхозниц или зэков» 8 . Й. Баберовски объясняет это тем, что подобное «творчество» было крайне опасно: «Рабочие, исполнявшие оскорбительные для памяти Кирова частушки и желавшие смерти Сталину, отправлялись в вагонах в Сибирь. Шутливые высказывания о

Статьи политических вождях, как и конфликт со стахановцами, могли стать причиной ареста» 9 .

Авторы «повествования в документах» под руководством А.К. Соколова использовали метод цитирования писем советских людей, отражающих отношение современников к политическим деятелям и мероприятиям власти, начиная с момента «социалистического наступления» в 1929 г. В результате было выявлено наличие повторяющихся сюжетов в содержании документов, что свидетельствует о совпадении взглядов проживавших в разных регионах страны на происходившие события (на систему снабжения, на коллективизацию, на обсуждение Конституции и др.) 10 . Американская исследовательница Ш. Фицпатрик обратила внимание на циркулировавшие в обществе слухи, отметила их «крамольный характер» как свидетельство критического отношения к вождю и его курсу 11 .

Особый ракурс рассмотрения проблемы представлен в исследовании А. Ватлина и М. Мельниченко, которые сосредоточили внимание на отношениях партийных и советских лидеров между собой, выразившихся через карикатуры, нарисованные на заседаниях Политбюро, пленумах ЦК и партийных съездах. Иногда рисование превращалось в коллективную игру – «первый набросок или шарж обрастал все новыми деталями и комментариями», становился дополнительным аргументом в политических спорах. Кроме того, «каждый из рисунков является искренней и спонтанной реакцией автора на то или иное событие… здесь гораздо меньше фальши и подобострастия, активно утверждавшихся в поведении советской политической элиты». Авторы отмечают и наличие синего сталинского карандаша – вождь сам принимал участие в рисовании «веселых картинок». Однако из 181 опубликованных шаржей лишь на шести – изображение Сталина. Можно предположить, что авторы рисунков понимали серьезность последствий, если их творение не понравится вождю 12 .

Тему анекдотов о Сталине тщательно изучили А. Архипова и М. Мельниченко. Собрав достаточно большой архив анекдотов, они сгруппировали их по проблемам: «Сталин и Ленин»; «Сталин на вершине власти»; «Народ ненавидит Сталина»; «Сталин сказал "Жить стало лучше", но не сказал кому»; «Сталин и террор». Ценным в данном исследовании является то, что авторы показали, как варьировались тексты анекдотов в разные годы. Кроме того, им удалось выявить отличие сюжетного фонда

Статьи

анекдотов, родившихся в образованной среде и партийных кругах (в том числе, в окружении Сталина), от свода анекдотов, зафиксированных в дневниках, письмах, доносах, сводках НКВД. Этот «другой фольклор» создавался рабочими и крестьянами, пытавшимися «обрабатывать» огромное количество политической информации и жизненные трудности с помощью традиционных фольклорных форм. Именно так, по мнению авторов, «все слои населения конструируют свой собственный антиобраз правителя» 13 .

Однако исследование образа вождя в представлениях простых советских людей все еще далеко от завершения. В частности, практически не изучалось именно негативное отношение к личности и политике И.В. Сталина, распространенное в «низах» советского общества, что и определило тему настоящей статьи.

Хорошо известно, что советские газеты, официальные документы, пропагандистские материалы создавали образ Сталина как ученика Ленина, мудрого руководителя и заботливого правителя. Однако многие современники осуждали жестокость вождя, его безразличие к судьбам людей, бессмысленность мероприятий, проводимых под его руководством. Об этих чертах, характерных для Сталина, писали в открытых заявлениях и анонимных посланиях, рассказывали анекдоты. Тем не менее, даже в первой половине 1930-х гг. идея о преемственности власти трактовалась людьми далеко не однозначно. Некоторые, например, как авторы частушки, имевшей множество вариантов, принципиально не изменявших ее содержание, оценивали деятельность обоих руководителей только отрицательно:

Когда Ленин умирал, Сталину наказывал: «Крошки хлеба не давай, Картошки не показывай!» 14

Более распространенным было мнение, что Сталин предал идеалы Октябрьской революции, провел ревизию марксизма и ленинизма. Подобные оценки содержатся в анонимных письмах и листовках, изъятых ОГПУ и НКВД на уральских заводах 15 . Беспартийные рабочие Алапаевского завода, обращаясь в 1930 г. в ЦК ВКП(б), писали: «Ленин хотел через 50 лет построить социализм, а вы хотите в пять лет. Жив

Статьи

бы был Ленин, так неужели у нас бы опять повторился 20-й год. Он бы все обдумал и до этого нас не довел, а вы лезете к социализму напролом...» 16 Священник Киселев, житель Перми, комментируя газетные статьи о раскрытой в Москве антипартийной группировке М. Рютина, говорил: «Оппозиция правильно проектирует восстановить крестьянство и распустить колхозы. Ленин не позволил бы разорить крестьян, как разорил бывший семинарист Сталин» 17 .

Рабочие Лысьвенского завода, обращаясь к Сталину в 1933 г., писали о неразрешимых проблемах, с которыми они сталкиваются: «...Дальше терпеть мы не можем, нужна Ваша защита или указание. Мы голодаем и во всем терпим нужду, нашего заработка хватает только дней на 10 при такой дороговизне на все... Дальше так жить невозможно, голодать целыми годами. Вот уже прошло 16 лет после революции, а положение наше не улучшается, с каждым годом все хуже и хуже. Сахару вот уже около года не видим». Рабочие указывали на несправедливость в оплате труда, осуждали наличие закрытых распределителей для чиновников, сообщали о бедствиях крестьян. Одной из самых важных проблем рабочие назвали информационную ложь: «Еще просим обратить внимание Вас, тов. Сталин, чтобы не замазывали нам глаза печать и радио» 18 . Во время обсуждения отмены продовольственных карточек, один из рабочих завода № 19 (г. Пермь), вопреки официальным заявлениям, назвал истинную причину данного мероприятия власти: «Я думаю, что у государства на 1935 год не хватит хлеба по рабочему снабжению. Надо из положения выходить, вот Молотов со Сталиным и выдумали отменить продовольственные карточки» 19 .

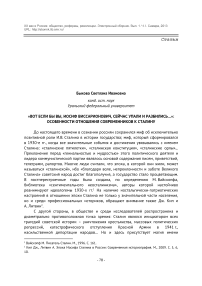

Весьма показателен случай, произошедший в детском санатории Свердловской области: парторг во время обхода квартир с целью проверки подготовки к 1 мая 1934 г. обнаружила в квартире преподавателя В.К. Зырянова рисунок с изображением Сталина, сидящего за столом в раздумье, правой рукой держит кружку, на столе стоит бутылка с вином и на тарелке лежит сухая, одни кости, селедка. На допросе Зырянов признал свое творение антисоветским. В обвинительном заключении указывалось, что портрет нарисован «с контрреволюционным смыслом». Кроме того, в докладной отмечалось, что дети высказывались «Сталин переделал Ленина» 20 . За дискредитацию вождя в глазах учеников и учителей Зырянов был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Статьи

Во второй половине 1930-х гг. произвол власти и трудности жизни воспринимались многими людьми как свидетельство забвения Сталиным заветов В.И. Ленина, который, по их мнению, искренне заботился о народе. Идеализируя первого руководителя советского государства, они критиковали мероприятия ЦК ВКП(б), отказывались признать Сталина вождем. По стране «ходил» и был зафиксирован во многих оперативных сводках анекдот: «Почему Ленин ходил в ботинках, а Сталин ходит в сапогах? Ленин вел дело с обходом трудностей и болота, а Сталин ходит в

Рисунок В.К. Зырянова

сапогах и ведет народ прямо – без всяких обходов» 21 . В докладной записке секретарю ЦК ВЛКСМ А. Косареву (1935 г.) отмечалось, что в школах Омской области ученики дискредитируют вождей: «Ленин любил ходить в ботинках, а

Сталин предпочитает сапоги. Что бы это значило?» Правильным ответом у сообразительных школьников считалось: «Это означает, что Ленин вел нас по сухому, чистому пути, а Сталин все больше по болоту» 22 .

Настроения многих крестьян выразила в своем письме К.Ф. Шостакова из колхоза «Урал»: «Я часто вспоминаю Ленина – какой он добрый был для нас, крестьян. В те годы были сыты все, не было голодных. Рано помер Ленин. Теперь нам, бедным вдовам, хуже того порядка, что был до революции» 23 . В 1935 г. были арестованы молодые колхозники артели «Новый путь» (Пермский округ) за частушки, которые они исполняли публично:

Когда был царь, Николашка, То давали мяса по ляжке, Стал Ленин, стали давать помене, А когда стал Сталин, То совсем давать перестали 24 .

Молодой колхозник Якушев из Чердынского района в письме к Сталину (17 ноября 1936 г.) откровенно признавался: «Колхозники ругают Советскую власть,

Статьи

а также и Вас... Я не знал, что есть такие мнения, но когда стал работать вместе с колхозниками, узнал. Я думаю, что Вы, дорогой вождь нашей партии, устроите положение колхозников» 25 .

В представлениях многих советских людей существовал миф об отсутствии у Сталина информации о реальном положении дел в разных городах и селениях, нашедший отражение в письмах и других документах. Так, студент горнометаллургического техникума М. Коряков (г. Нижний Тагил) обратился в ЦК ВКП(б) в 1934 г. с искренним желанием рассказать правду: «Т[ов]. Сталин, я решил написать это письмо, чтобы Вы ясными глазами увидели суть дела. Я буду говорить только о Свердловской области...» Автор письма рассказал о голодающих крестьянах, которых он увидел, когда был в пионерском лагере Тагильского района, об овсяном с мякиной хлебе: «После того, как Вы съедите этот хлеб, в горле у Вас начинает колоть, как шипами, и в зубах остается мякина». Студент-комсомолец, обращаясь к Сталину в надежде вызвать его сочувствие и понимание, перечислил проблемы рабочих: «Вы не стояли зимой в очередях днями с 4 часов для того, чтобы купить килограмма 3 хлеба по 2 рублю (почти всю зарплату дня)... В почете – даже у партработников – взятка... Всюду, где требовалось похлопотать нужны были двадцатки, пятидесятки, сотни». М. Коряков уверенно утверждает: «Вы не слышали, что говорят рабочие пролетарии, у которых руки не сгибаются для того, чтобы взять карандаш! Вы не знаете, как живет рабочий (простой рабочий) Тагила... Т[ов]. Сталин! В газетах почти ничего не пишется о нуждах рабочего» 26 . За это письмо, названное «ложным», М. Коряков был исключен из комсомола и отчислен из техникума.

Высказывали уральцы и жители других регионов страны претензии по поводу незаинтересованности Сталина в получении сведений о жизни народа. В частности, рабочий Костров в своем письме обвинил советского лидера в том, что он не выезжает из Кремля: «У нас в РСФСР есть такие укромные места, куда ты отроду не бывал…» 27 Интересная интерпретация мифа об информационном барьере представлена в легенде «Христос у Сталина», несколько экземпляров которой были изъяты при обыске в квартире П.М. Башкирцева, жителя г. Новая Ляля Свердловской области. Автор этой легенды устами Христа, преодолевшего множество препятствий и попавшего на прием к Сталину, рассказал о случаях произвола при раскулачивании, о злоупотреблениях в период коллективизации, о бесчеловечности активистов и чиновников, обрекающих на голод и смерть беззащитных людей (вдов, сирот, инвалидов). Христос, заметив, что «много еще можно таких фактов привести»,

Статьи

убеждал вождя: «Не надо, товарищ Сталин, огораживать себя кремлевскими стенами и отделяться от живой массы... Надо знать и видеть, как страдает народ, и придти на помощь»28.

Однако большинство современников не имели никаких иллюзий и давали отрицательную характеристику реальности, используя такие названия, как «сталинская эпоха», «сталинский социализм», «сталинская власть» исключительно с негативным оттенком. Еще во второй половине 1920-х гг. сторонники Л.Д. Троцкого на Урале сравнивали «сталинскую демократию» с самодержавием. А. Белобородов, выступая 16 ноября 1927 г. на собрании в Верхнем Уфалее, говорил: «"Сталинскую демократию" в настоящее время можно свести к следующему, что он воображает себя "князем" Советской Республики. Призывает к себе Шверника и, давая Уральскую область, говорит: "…Правь ею, слушайся меня, а если не будешь выполнять директиву, я выгоню тебя"… И так сверху донизу составляется актив, который получает от Сталина "булку, помазанную сталинским маслом". Все ослушники, которые осмеливаются не выполнять директивы Сталина, полетят из партии, если дальше будут продолжать, то и с производства» 29 .

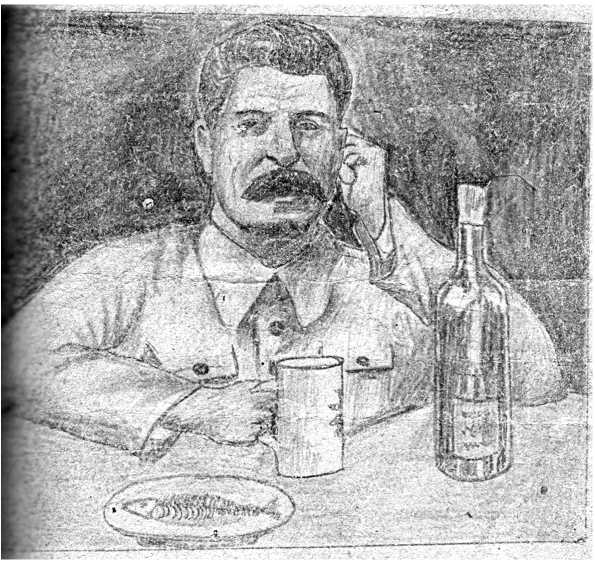

Автор одной из листовок обратил внимание

И.В. Сталин и Е.М. Ярославский

Рис. неизвестного автора. 1927 г.

На рисунке надпись автора:

Волею зажимной всепартийный городовой Сталин... и его ищейка «Ярославка»

на все «успехи», связанные с

деятельностью Сталина: «Пора трезво взглянуть самим на созданную жизнь. На жизнь, которую называют сталинской эпохой. Довольно легкомысленно и механически... верить. Теперь уже не только взрослые, но и дети, и молодежь, и старые люди испытали и испытывают, ощущают эту проклятую, мучительную, подлую, полную обмана, подкупа, взяточничества, семейственности сталинскую жизнь»30. Авторы других воззваний и листовок называли такие черты «социализма по-сталински», как закабаление и бесправие народа, очереди за самыми необходимыми продуктами, сохраняющиеся в течение десятилетий советской власти, произвольные аресты, несправедливость судов, привилегии управленцев.

Статьи

Автор анонимной открытки, призывая от имени трудящихся Свердловска и всей Свердловской области граждан страны «выступить против Сталина и его заговорщической банды», осуждает не только «чрезвычайный гнет, обнищание и одичание» народа, но и многочисленную «сталинскую агентуру (работники на местах)», которые «слепо повторяют лживые фразы сталинской банды», «игнорируют жизнь трудового народа». Автор утверждает: «Сталинская банда, как огня, боится трудящихся. Она… окружила себя чекистами – "сталинской охраной". Ни один из сталинской банды не может появиться без охраны к своему трудовому народу» 31 .

Удивительно глубокое понимание исторической трагедии страны представлено в листовке «Великий русский народ». Ее автор, молодой рабочий из г. Нижнего Тагила Г.В. Андрющенко, выразил свою боль такими словами: «Измученные – угнетенные – забитые рабы тирана – Нового Монарха... Вас обманули, вас вызывали на великое народное дело... Вас обманули, завязали вам глаза... Вами строят новые тюрьмы и вами их заполняют. У вас отобрали все права и средства. Вы стали темные, жалкие жертвы революции, которую сами сотворили» 32 .

Протесты-обличения не только попадали в архивы ведомств, но и на улицы – в виде листовок. В Москве осенью 1938 г. распространялись несколько таких посланий. В них содержались обвинения в искажении социализма руководителями Политбюро ЦК, в страданиях многих людей: «…Перед вами – реки крови и моря слез». Авторы утверждали, что в стране «власть не советская, а тех большевиков, которые подхалимствуют и раболепствуют перед Сталиным… негодяи без чести и без совести». Осуждая власть, которая «истребила и продолжает истреблять многих честных сторонников советской власти, социализма и коммунизма», авторы призывали: «Сталин и сталинцы должны быть уничтожены» 33 .

Массовые репрессии, свидетелями и жертвами которых стали сотни тысяч людей, вызывали непонимание современников. Однако некоторые из них считали единственным виновником Сталина. В лагерном фольклоре и лексиконе обычных людей были распространены выражения «сталинский курорт/санаторий», «сталинская дача», означавшие тюрьму и исправительно-трудовой лагерь; под выражениями «быть у Хозяина», «в гостях у Хозяина» понимали лишение свободы, заключение 34 . Варлам Шаламов, находясь в лагере, ощущал, как и другие, полную безысходность своего положения. Однако, считая главным виновником своей трагедии Сталина, многие видели надежду в его смерти: «Важно остаться в живых. Важно пережить Сталина. В этом была логика. И сотни тысяч "подписавших",

Статьи

обреченных на бесчисленные страдания, душевные и физические, умиравших от голода, холода и побоев, в этой единственной надежде находили силу ждать и терпеть…» 35

Документы свидетельствуют, что известия о смерти известных людей удивляли и огорчали многих современников, но они лишь констатировали такие факты. Так, например, М.Е. Надеина, жительница г. Каменск-Уральского, сожалея о гибели В. Чкалова и вспомнив другие случаи, заметила: «Да, что же это такое: что ни лучший человек, тот и умирает» 36 . В дневниковых записках В. Ефимова, сначала студента Уральского индустриального института, после получения диплома – инженера Среднеуральской ГРЭС не встречается имени Сталина, что свидетельствует либо о самоцензуре, либо о сдержанном отношении к этой личности, так как о других лидерах советского государства он высказывает свое мнение. Например, известие о смерти С. Орджоникидзе было воспринято автором дневника очень эмоционально: «…Печальная весть меня поразила. Из всех наркомов он был безусловно самый талантливый и хорошо знал людей… И вот его нет. Неужели ничего нельзя было предпринять для избежания такого конца? Это результат громадной работы. Жаль, бесконечно жаль Серго! Я сегодня очень расстроился и не могу ничего делать. Прощай, Серго!» Наблюдая за процессом троцкистско-зиновьевской группы, В. Ефимов сделал такой вывод: «Действительно, что-то ужасное. Однако тут много непонятного и нужно знать внутренние причины кремлевского механизма, чтобы оценить положение». Ему кажется удивительным обвинение, предъявленное Н. Бухарину: «…Он не мог идти на такое дело… Он представляется очень порядочным, честным…» Размышляя о причинах привлечения этого политического лидера к суду, В. Ефимов высказал предположение о возможном влиянии характеристики, данной В.И. Лениным. Это замечание свидетельствует о знакомстве автора дневника с ленинским «Письмом к съезду», являвшимся запрещенным в 1930-е гг. 37

Другие же утверждали, что все эти события связаны с личными интересами Сталина и его ближайших соратников – с их желанием ликвидировать политических противников и соперников. Именно так оценили убийство С.М. Кирова инженер Уральского завода тяжелого машиностроения В.И. Игнатов, машинист железнодорожного отдела Челябинского тракторного завода Л.А. Кожевников и другие. Мнение многих о том, что процесс «Объединенного центра» организован Сталиным для того, чтобы «убрать Г. Зиновьева», высказал электрик Тавдинского лесокомбината П.И. Чирков. Желание Сталина избавиться от таких соперников как Н. Бухарин и А. Рыков, многие считали очевидной причиной для проведения нового

Статьи

судебного процесса. В частности, медсестра О.И. Вольская (г. Нижняя Салда) заметила по этому поводу: «Два медведя в одной берлоге не живут» 38 .

Более того, репрессии против известных политических деятелей актуализировали архаические представления о народных «заступниках». В агентурных донесениях и сводках НКВД на Урале отмечались разговоры о том, что Л. Троцкий, Н. Бухарин, М. Тухачевский и иные преследуемые Сталиным руководители боролись за интересы рабочего класса, хотели улучшить жизнь трудящихся 39 . Такие представления были распространены и в других регионах Советского Союза. Студент Новочеркасского индустриального института высказывал среди партийцев свое мнение: «Зиновьев человек хороший, он действительно шел за массы». Житель Горьковской области С.И. Лапшин открыто заявил на собрании: «Люди, которых расстреливают в Москве, это – наши люди… за нас и погибли» 40 . Сочувствуя жертвам Сталина, некоторые выражали надежду: «Все равно всех не пересадят – этих расстреляют, другие на их месте будут за правду стоять…» 41

Эмоциональное осуждение антинародной политики Сталина с особой экспрессией выражалось в анекдотах, сочинение и пересказ которых, квалифицируемые как антисоветская пропаганда и дискредитация лидера партии, наказывались очень жестоко – вплоть до расстрела. Не имея возможности протестовать открыто, люди выражали в анекдотах свои надежды на смерть вождя. В частности, в одном из анекдотов рассказывалось о том, как «однажды Сталин купался, поднялась буря и он стал тонуть. В это время по берегу шли колхозники. Один бросился спасать тонущего человека. Благодарный Сталин заговорил о награде, но колхозник просил не делать этого и даже никому не говорить: "Если кто-то узнает об этом, меня убьют"» 42 .

Сюжет другого анекдота – беседа Сталина, прогуливавшегося по Кремлевской стене, со случайным прохожим на тему «Что можно считать несчастьем, а что – несчастным случаем». На этот вопрос вождя собеседник ответил: «Вот если бы Вы, Иосиф Виссарионович, теперь упали и разбились – это был бы несчастный случай; а если Вы упадете и не разобьетесь – это будет несчастье» 43 . Поводом для открытых высказываний о желании смерти вождю являлись известия о смерти или гибели других политических деятелей. Особенно много таких свидетельств в документах

Статьи

спецслужб сохранилось в связи с убийством С.М. Кирова. Согласно данным спецсводки секретно-политического отдела Пермского сектора НКВД работница больницы завода им. Орджоникидзе С.Л. Куницына говорила: «Жаль, что убили не Сталина» 44 .

Некоторые современники, отмечая противоречие между официальным и частным поведением людей, объясняли данный парадокс жестокостью власти Сталина. В частности, именно на этой характеристике политической системы акцентировал внимание житель Ленинграда в письме своему другу коммунисту (26 марта 1935 г.): «...Получается как-то удивительно странно: на поверхности – митинги, манифестации, [выражение] поддержки [политики правительства], а внутри своих квартир и в гостях у своих хороших знакомых – критика. Такова чеканка медали диктатуры Сталина – сиречь диктатуры пр[олетариа]та» 45 . Страх перед неограниченной властью Сталина и его жестокостью отражался даже в снах советских людей. Ирина Паперно, анализируя содержание снов в сталинское время, сделала вывод: «Общим для этих сновидцев является политизация страха и персонификация этого чувства в лице властителя» 46 .

У многих людей вызывали раздражение постоянное упоминание имени Сталина, его портреты и бюсты, «украшавшие» фасады зданий, стены официальных учреждений, театров, детских садов, бараков. Степан Подлубный, сын раскулаченного крестьянина, оказавшийся в Москве и искренне желавший стать новым советским человеком, постоянно подвергался несправедливым гонениям. В 1937 г. он расстался со своими иллюзиями и в дневнике критиковал политику власти, называя Сталина «наш русский Нерон». Упрекал его в «незаслуженных похвалах и приписывании добрых деяний, а также обоготворении…» 47 В меморандуме начальника секретно-политического отдела Пермского ОГПУ на заведующего технической библиотекой завода № 9 (г. Пермь) И.П. Вороницына помимо сообщения о «контрреволюционных высказываниях» отмечалось «недовольство по поводу частого упоминания в газетах товарища Сталина и увязывание его имени с достижениями в области соц[иалистического] строительства» 48 . Даже подростки, создавшие в Киеве «Союз мыслящей интеллигенции», обсуждали вопрос: «Почему так часто везде и всюду в докладах, в прессе вспоминают любимого вождя товарища

Статьи

Сталина?»49 Ян Плампер, ссылаясь на сотрудницу Третьяковской галереи, указывает, что на выставках сталинских портретов в 1930-е гг., как правило, не было книг отзывов – вместо них устанавливали ящики, в которые посетители могли опустить листки с отзывами. Такая система позволяла отфильтровывать «хулиганские»50.

Аркадий Маньков, живший в Ленинграде, работавший сначала на заводе, затем в библиотеке, учившийся на историческом факультете университета, внимательно наблюдавший за происходившим вокруг и записывавший впечатления в своем дневнике, не упоминает имени Сталина. Однако запись 23 апреля 1933 г. позволяет понять его отношение к вождю: «На обводном у газетчика купил только что вышедший номер «Литературного Ленинграда» в надежде прочесть что-либо свежее, живое и жгучее... Развернул – острый ток отвращения прошел по мускулам, пальцы импульсивно разжались и газета упала на мостовую... Добрую половину первой страницы занимал портрет Сталина...»51

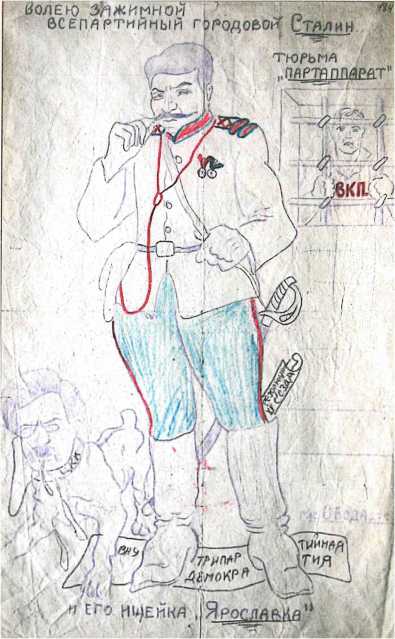

В 1930-е гг. именно портреты стали объектами агрессии людей, терпеливо слушавших обещания вождя и, как правило, смиренно выполнявших свои профессиональные обязанности. В судебно-следственных делах сохранились вещественные доказательства дискредитации вождей партии и государства – плакаты и фотографии с изображениями высших функционеров: некоторые из них были разорваны, в другие стреляли из рогаток или обрезов, третьи могли быть исцарапаны острыми предметами, на четвертых имелись оскорбительные «художественные

Иосиф Виссарионович Сталин с Гелей Маркизовой.

Разорванный плакат

дополнения». Сотрудникам НКВД приходилось работать с такими «портретными» делами, наглядно демонстрировавшими истинное отношение советских людей к Сталину и другим политическим лидерам 52 .

Статьи

Особенно трудно было смириться с реальностью участникам гражданской войны, в 1918 – 1920 гг. защищавших идеалы революции с оружием в руках. Они открыто осуждали Сталина, а порой откровенно говорили о чувстве ненависти к нему, не боясь последствий. Например, А.Л. Назукин, считавший делом своей жизни защиту советской власти, в знак протеста бросил в огонь паспорт, орден Красного знамени и изорвал портреты Сталина, за что был приговорен к расстрелу 53 . Архивные документы свидетельствуют, что такие случаи не были единичными. Разочарование и отчаяние, усиливавшиеся с каждым годом, определяли образ мыслей и действия этих людей. Многие задавали вопрос: «За что мы воевали?» Некоторые высказывали мнение о необходимости новой революции, мечтали «вернуть 1918-й год» 54 .

Даже краткий экскурс в историю отношений власти и народа позволяет понять, что современники вполне объективно оценивали личность и характер политических действий И.В. Сталина, иногда крайне эмоционально реагируя на происходящее. Для выражения недовольства и осуждения сталинской политики советские люди использовали все доступные им средства: письма, анонимки, анекдоты, частушки и другие формы «дискредитации вождя». Следует отметить, что даже прошения, написанные вождю, нередко имели критический подтекст. Все это развенчивает миф о «всеобщей любви» народа к «товарищу Сталину» и «единогласной поддержке» его политики.

Список литературы «Вот если бы вы, Иосиф Виссарионович, сейчас упали и разбились...»: особенности отношения современников к Сталину

- Архипова А., Мельниченко М. Анекдоты о Сталине: Тексты, комментарии, исследования. М., 2011.

- Баберовски Й. Красный террор: История сталинизма. М., 2007.

- Богданов К. Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры. М., 2009.

- Быкова С.И. Советская иконография и «портретные дела» в контексте визуальной политики, 1930-е годы//Визуальная антропология: режимы видимости при социализме. М., 2009.

- Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 1996.

- Ватлин А.Ю., Малашенко Л.Н. История ВКП(б) в портретах и карикатурах ее вождей. М., 2007.

- Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998.

- Кип Дж., Литвин А. Эпоха Иосифа Сталина в России: Современная историография. М., 2009.

- Маннинг Р. Бельский район, 1937 год. Смоленск, 1998.

- Мокиенко В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. СПб., 1998.

- Московичи С. Век толп. М., 1998.

- Паперно И. Сны террора (сон как источник для истории сталинизма)//НЛО. 2012. № 4 (116).

- Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010.

- Рейфилд Д. Сталин и его подручные. М., 2008.

- Риттершпорн Г.Т. Формы общественного обихода молодежи и установки советского режима в предвоенное десятилетие//Нормы и ценности повседневной жизни. Становление социалистического образа жизни в России, 1920-1930-е годы. СПб., 2000.

- Фицпатрик Ш. Повседневный сталинизм. Социальная история в 30-е годы: город. М., 2008.

- Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2001.

- Хелльбек Й. Повседневная идеология: жизнь при сталинизме//Неприкосновенный запас. 2010. № 4 (72).

- Хлевнюк О.В. 1937-й: Сталин, НКВД и советское общество. М., 1992.