Вовлечение молодежи в цифровой гражданский активизм: от онлайн-столкновения к участию

Автор: Абрамова Софья Борисовна, Антонова Наталья Леонидовна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 2 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Вовлечение молодого поколения в практики гражданского участия выступает актуальной задачей, стоящей перед субъектами молодежной политики и общественными активистами. Цифровая среда не только расширяет формы и направления гражданского активизма, но и формирует новые механизмы мобилизации. Сетевые сообщества обладают высоким потенциалом вовлечения, однако существуют в насыщенном информационном потоке. Поэтому важно понимать, как пользователи сталкиваются с сообщениями по социально значимым проблемам и инициативам по их решению и реагируют на них («входящий уровень»: столкновение с предложением участия в гражданском проекте), влияет ли этот опыт на интенсивность вовлечения в реальные практики цифрового гражданского активизма («исходящий уровень»: реакция в форме участия / неучастия в проекте). Основой для статьи послужили результаты онлайн-опроса молодых горожан Свердловской области (n = 1150). Выборочная совокупность включает учащуюся и работающую молодежь. По результатам кластерного анализа предложена типология моделей столкновения молодежи с контентом о гражданских инициативах, выделены и охарактеризованы три типа - включенные, поверхностные и пролистывающие читатели. Представлена классификация ресурсов, на которые подписаны молодые граждане, с точки зрения связанности с вопросами гражданского активизма, а также выявлена высокая теснота связи подписки на специализированные ресурсы с типологией по столкновению с данным контентом. Показаны способы реагирования на столкновение с сообщениями гражданской направленности и их распространенность среди молодежи: преобладание отрицающих и заинтересованных реакций при незначительном уровне поддерживающих и деятельных откликов. Построена типология цифрового участия на основании оценки интенсивности вовлеченности. Доля высокововлеченных в информационное поле и реальные практики составила 5% респондентов, большинство опрошенных относится к среднеактивным и низкоактивным участникам гражданского активизма.

Гражданский активизм, молодежь, цифровой активизм, вовлечение, мобилизация участия, факторы привлекательности контента

Короткий адрес: https://sciup.org/147240807

IDR: 147240807 | УДК: 316.42 | DOI: 10.15838/esc.2023.2.86.8

Текст научной статьи Вовлечение молодежи в цифровой гражданский активизм: от онлайн-столкновения к участию

Исследование выполнено за счет совместного гранта Российского научного фонда и Правительства Свердловской области № 22-28-20265,

Проблематика цифрового гражданского активизма молодого поколения в последнее десятилетие вызывает интерес как у представителей научного сообщества, так и управленцев-практиков, формирующих и реализующих принципы молодежной политики на всех уровнях. Готовность к новациям и погружение в новые высокотехнологичные средства коммуникации становятся основой восприимчивости к виртуальным сервисам, использования интер-нет-технологий в различных сферах (Истягина-Елисеева и др., 2020). Цифровые инструменты позволяют молодежи создать/вступить в сообщества, организовать мероприятия, реализовать проекты, выразить гражданскую позицию, в целом определить свое место в общественной структуре при вовлечении в практики цифрового гражданского активизма.

Национальные цели развития России включают достижение благополучия людей, возможностей для самореализации, безопасной среды, а также цифровой трансформации. Федеральный проект «Молодежь России»1 предусматривает как создание условий для эффективной самореализации молодежи, так и охват молодежными проектами, образовательными форумами, просветительскими мероприятиями молодых людей из всех регионов. Цифровое развитие регионов обеспечивается распространением доступа к сети Интернет и достижением «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы. Активное привлечение молодежи к разработке инициатив в рамках национальных проектов осуществлялось уже на старте их реализации2.

Еще одной опорой для развития цифрового активизма молодежи выступают основные направления деятельности Организации объединенных наций (ООН): достижение Целей устойчивого развития3, развитие электронных правительств, поддержание демократии и др. Страны мира вовлекаются в развитие цифрового гражданского участия, создавая нацио- нальные программы (например, в ОАЭ4 или Шотландии5). Проекты в области молодежной цифровой активности опираются на Молодежную стратегию Европейского союза6, которая заявляет революцию в жизни молодежи вследствие цифровой трансформации и необходимость учитывать в политике позитивные возможности и проблемы этой трансформации. Для мобилизации молодого поколения, чья деятельность может способствовать эффективному претворению Повестки-2030 в конкретные действия, Национальный совет молодежных и детских объединений России учредил ежегодную Программу для молодых представителей гражданского общества «Молодежные посланники ЦУР России»7.

Общественная палата Российской Феде-рации8 отмечает значительное развитие условий для гражданской активности, в том числе через взаимодействие власти и сообществ граждан в сети Интернет. Как отмечается в докладе, в России интернет-пространство является территорией, где оформляются институты гражданского общества нового типа. Оно выступает площадкой для дискуссий, создавая систему взаимодействий между участниками, имеющими как общие взгляды и представления, так и противоположные, инициируя новые формы гражданской вовлеченности – как результат, наблюдается «относительно высокий интерес значительной части молодежи к установлению широкого публичного онлайн-диалога о социальных, правовых и прочих аспектах развития российского общества» (Домбровская, 2020).

Цифровая среда имеет ряд преимуществ для выражения гражданской позиции, снимая препятствия и барьеры. Так, Madison и Klang отмечают, что на индивидуальном уровне вовлеченность в цифровой активизм повышает шансы участников стать заметными для большей аудитории, увеличивает информированность о проблемных зонах, создает каналы продвижения идей и убеждений (Madison, Klang, 2020). Среди различных аспектов цифрового активизма – формы и особенности цифрового участия, псевдоактивизм, границы с оффлайн-формами и т. п. – механизмы вовлечения представляются, на наш взгляд, одними из наименее изученных. При этом эффективная реализация мобилизационного потенциала цифровых сообществ может стать источником и движущей силой реальных социальных преобразований.

Свердловская область представляет собой регион, достаточно типичный для России, имеющий в составе населенные пункты разного типа по размеру, ведущей сфере экономики, развитию цифровой инфраструктуры. При этом показатели Свердловской области по разным критериям (уровень использования интернета9, среднемесячная заработная плата10 и др.) близки к среднероссийским, что позволяет говорить о типичности выводов, сделанных по результатам исследований в данном регионе. Также Свердловская область – это регион, которому удалось перейти из разряда наиболее тревожных в группу уравновешенных по индексу КРОС11. Индекс прежде всего учитывает страхи, которые имеют региональный контекст, вызывают активный отклик в виде обсуждения в социальных медиа, гражданскую реакцию и приводят к гражданскому участию, что высту- пает ключевым способом преодоления тревожности. Полагаем, что исследование вовлеченности молодого поколения, проживающего на территории с позитивным опытом решения социально значимых проблем через гражданский активизм в практики цифровой гражданской активности, позволит охарактеризовать современный облик молодежи как инициатора и соучастника развития региона и гражданского общества.

Обзор литературы

Цифровизация всех сфер общественной жизни становится фактором и условием проявления гражданской позиции молодежи, обозначения ее положения и статуса в общественной структуре как субъекта социальной активности. Р. Адлер и Дж. Гоггин определяют гражданскую активность сквозь призму участия граждан в жизни сообщества с целью улучшения условий и формирования будущего (Adler, Goggin, 2005). Это коллективные действия, в основе которых лежит сотрудничество (Ekman, Amna, 2012), а усилия направлены на разрешение проблемных задач, реализацию интересов, достижение общего блага для сообществ, оказание влияния на принятие решений (Barrett, Pachi, 2019). Согласно Э. Гидденсу человек как сторонник либо активист социального движения ощущает, что может повлиять на вектор дальнейшего общественного развития (Гидденс, Саттон, 2018).

Гражданское участие может принимать различные формы: индивидуальные и коллективные, пассивные, реактивные и активные, а также политические и неполитические (Hashagen, 2002). П. Брандцаэг пришел к выводу, что женщины чаще участвуют в гуманитарной помощи и деятельности общественных движений, а мужчины более активны в политической жизни (Brandtzaeg, 2017). Дж. Диль и И. Чан обнаружили, что основными барьерами, препятствующими гражданской активности, являются отсутствие влияния на принятие политических решений и мнимый дефицит актуальных проблем (Diehl, Chan, 2021). По мнению П. Штомпки, вовлечение граждан в социальные движения и их активность связаны с глубокими социальными преобразованиями, «затрагивающими сферу традиций и обычаев, которые приносит технический и производственный прогресс, а также с резкими экономическими кризисами, политическими переломами общественного строя» (Штомпка, 2005, с. 172). Вместе с тем в общественных системах присутствуют индивиды и группы, которые становятся пассивными пассажирами, не предпринимая никаких действий и надеясь получить выгоды без затрат. В этом случае формируются сторонние наблюдатели, оценивающие реальную гражданскую активность как тип поведения, связанный с определенными рисками.

Относительно новым видом гражданской активности становится цифровой активизм. Социальные медиа выступают новой «игровой площадкой» для молодежи, на которой можно выразить мнение, поделиться опытом, оставить отзыв, найти единомышленников. Молодое поколение перестало ориентироваться на традиционные социальные институты и практики и обращается к социальным медиа для подтверждения своей идентичности как новой модели солидарности (Moran et al., 2018). А.Н. Гуреева с коллегами подчеркивают, что молодежь отличается ориентированностью на социальные изменения, что проявляется в ее повседневных практиках, в том числе медиаактивности (Гуреева и др., 2020). Использование интернета, по утверждению английского социолога К. Хайн, стало восприниматься как способ присутствия в мире, а не как средство доступа к отдельному виртуальному домену (Hine , 2015).

Некоторые исследователи (Vissers, Stolle, 2014) считают, что не существует явного верифицированного доказательства влияния он-лайн-общения на вовлечение в гражданское участие. С. Булианна (Boulianne, 2015) отмечает, что современные метаданные убедительно демонстрируют формирование связи между социальными сетями и участием в общественной жизни, но вопрос о причинно-следственных отношениях и преобразовательной эффективности пока не решен. Коллективный проект Л.Н. Сабуровой (Сабурова и др., 2021) показал, что информационная насыщенность общения в онлайн-группах в большей степени работает на распространение информации, чем на мобилизацию к действию. Кроме того, по оценке А. Афуксенидиса, способность людей к пол- ноценному участию зависит от предыдущего офлайн-опыта и степени технической компетентности (Afouxenidis, 2014), когда цифровой разрыв (Schradie, 2018) и слабые цифровые навыки ограничивают вовлечение в гражданский активизм некоторых групп населения12.

Тем не менее исследователи сходятся во мнении, что социальные медиа обладают мощнейшим ресурсом мобилизации (Dahlgren, 2009). Например, А.А. Азаров с коллегами выделили базовые типы гражданского активизма и установили, что масштаб, конвенциональность деятельности акторов в условиях цифровой мобилизации зависят от способности агентов меняться ролями и средами (Азаров и др., 2021). Новые формы социальных связей выступают основой трансформации общественной жизни, внося фундаментальные изменения в практики гражданского участия. При этом молодое поколение способно не только воспроизводить ру-тинизированные онлайн-действия, но и создавать новые, используя доступные инструменты (Солдатова и др., 2020).

В статье под цифровым гражданским активизмом будем понимать активное участие в общественной деятельности посредством использования современных информационных и коммуникационных технологий, в том числе сетевых медиа, с целью повышения осведомленности о социально значимых проблемах, оказания давления или создания инициатив для их решения. В нашем исследовании мы сосредоточили внимание на аспекте вовлечения в онлайн-активизм, привлечения новых участников гражданских онлайн-проектов. Основными теоретическими опорами выступили две теории: теория необихевиоризма, позволяющая рассматривать вовлечение и активность граждан как действия, спровоцированные информационными стимулами (Парма, 2021), и власти коммуникации, указывающая на воздействие одних социальных акторов на других и на давление со стороны активного ядра сетевого сообщества на остальных граждан с целью вовлечения (Castells, 2009).

Дизайн исследования

Целью исследования стало изучение влияния траекторий столкновения пользователей с контентом о социально значимых проблемах и гражданских инициативах по их решению на интенсивность вовлечения в цифровой гражданский активизм. Задачи работы предполагали построение типологии молодежи по частоте столкновения с тематическим контентом и по реакциям на него, выявление структуры подписок молодежи в социальных сетях, наиболее привлекательных / мобилизирую-щих характеристик вовлекающих сообщений, а также интенсивности вовлечения молодых людей в реальные практики цифрового активизма.

Эмпирической базой послужили результаты авторского социологического опроса молодых жителей Свердловской области в сентябре 2022 года (1150 человек в возрасте 14–25 лет). Метод исследования – сочетание онлайн-опроса и раздаточного анкетирования (для учащейся молодежи). Инструментарий для двух разновидностей опроса был идентичным (с несущественными различиями в комментариях по заполнению анкеты и оформлению табличных вопросов с учетом возможностей электронной формы), поскольку в анкете отсутствовали типы вопросов, вызывающие наибольшие различия при использовании онлайн и офлайн-опросов (открытые вопросы, вопросы на знание, ответы на которые можно «подсмотреть» в интернете, и т. п.) (Шкурин, 2015).

Для построения выборочной совокупности осуществлялся квотный отбор с учетом следующих характеристик: тип населенного пункта, пол, возраст, род занятости. Территориальное позиционирование выборки предполагало включение жителей областного центра (Екатеринбург, 61% опрошенных), больших и средних городов (10%), а также малых городов Свердловской области (29%). Возрастные рамки объекта определены в соответствии с цифровым поколением, условной границей которого обозначается 1995 год, а культурная и социальная идентичность во многом связывается с интернет-активностью и использованием социальных медиа (Шайгерова и др., 2022). Среди опрошенных 57% составили респонденты женского, 43% – мужского пола.

По роду занятости структура опрошенных учитывала основной вид деятельности – учащаяся и работающая молодежь. Категория учащейся молодежи представлена следующим образом: школьники 8–11 классов (14%), учащиеся учреждений начального профессионального образования (4%), учащиеся учреждений среднего профессионального образования (34%), студенты высших учебных заведений (38%). Среди учащейся молодежи 57% респондентов учатся на дневной форме и не работают, 20% сочетают учебу и трудовую занятость. Доля только работающей молодежи составила 10%; в этой категории 32% являются специалистами, 20% – фрилансерами, 15% – служащими, 15% – рабочими, 4% – руководителями, 4% имеют свой бизнес; 10% временно не работают.

Полученные в ходе опроса данные были обработаны с использованием программы SPSS. Для достижения поставленной цели применялись как общенаучные методы исследования (сравнение, обобщение, индукция, классификация и др.), так и специальные методы работы с количественными данными: построение одномерных и двумерных частотных распределений, корреляционный анализ, кластерный анализ.

Задача рассмотрения ситуации вовлечения молодого поколения в участие в цифровых проектах гражданского активизма предполагала выделение двух ключевых уровней: «входящего», который представляет ситуацию столкновения в информационном потоке с предложением участвовать в проекте/акции, и «исходящего», который характеризует реакцию в форме участия/ неучастия в проекте. Допуская определенную упрощенность в такой модели мобилизации молодежи в цифровой активизм, мы рассматриваем ее в качестве методологической рамки, позволяющей выстроить систему индикаторов и последовательность анализа данных.

Исходя из этого наиболее важные индикаторы, определяющие выделенные уровни вовлечения молодежи в гражданский активизм, отбирались с учетом необходимости фиксации факторов и мотивов выбора потенциального проекта для участия в условиях цифровых информационных потоков. К индикаторам «входящего» уровня вовлечения были отнесены частота столкновения в интернете с опре- деленным контентом (о социальных проблемах жителей, о гражданских проектах, недостоверной и провокационной информацией и т. п.), активность подписной деятельности, реакция на призывающие сообщения, привлекательные характеристики вовлекающих сообщений; к индикаторам «исходящего» уровня вовлечения отнесена активность участия в онлайн-про-ектах. В качестве основы для конструирования вопроса о цифровом активизме использовалась типология Д. Джорджа и Д. Лейднера, в соответствии с которой в анкете был представлен список из 22 действий, максимально широко охватывающих все потенциально возможные формы цифрового участия.

В исследовании выдвинуто две ключевые гипотезы. Первая устанавливает наличие связи между частотой столкновения с информацией о социально значимых проблемах города, уровнем интереса к постам о гражданском активизме и интенсивностью вовлечения в цифровую гражданскую активность. При этом в исследовании, проводимом методом опроса, не представляется возможным установить фактическую частоту столкновения с такой информацией в интернете, поэтому фиксируется самооценка интенсивности. С одной стороны, поскольку исследуемая совокупность представляется достаточно однородной по социально-демографическим показателям, мы можем ожидать близкие параметры образа жизни, ценностных ориентаций, поведенческих моделей, в том числе в сети Интернет; в этом контексте мы можем предполагать наличие у респондентов приблизительно равного уровня цифровых компетенций, схожести используемых цифровых технологий, посещаемых социальных сетей и т. д. (Салганова, Осипова, 2023). С другой стороны, исследуемая проблематика накладывает определенные фильтры на каналы распространения (сайты организаций и общественных движений, страницы блогеров, сообщества в социальных сетях и т. д.), что создает индивидуальные траектории столкновения пользователей с распространяемым контентом. Вторая гипотеза затрагивает характеристики самого поста/сообщения, позволяя выделить параметры, которые повышают вероятность обращения внимания на саму информацию и ее мобилизирующее воздействие на молодую аудиторию.

Результаты исследования

Чтобы выделить категории молодежи, обладающие сходными характеристиками в зависимости от частоты столкновения с информационными сообщениями, был проведен кластерный анализ методом k-средних ответов респондентов на вопросы о частоте 1) чтения в социальных сетях и на информационных порталах сообщений, касающихся социальных проблем жителей города их проживания, 2) столкновения с сообщениями, приглашающими к участию в гражданских инициативах и проектах (в соответствии с сущностью метода применялись переменные с порядковыми шкалами, что позволило выявить похожесть объектов). В результате выделено три модели столкновения с контентом (табл. 1).

Включенные читатели (16,4% опрошенных) – постоянно или регулярно читают новости о социальных проблемах и их решении, не реже 3–4 раз в неделю видят сообщения о гражданских проектах. В данной подгруппе несколько выше доля молодежи 18–22 лет (48%, в двух других кластерах 40–42%), меньше студентов гуманитарных направлений обучения.

Поверхностные читатели (47,7%) – регулярно или иногда вовлечены в чтение сообщений в СМИ о социальных проблемах жителей, встречают (замечают) информацию о гражданских инициативах 1–2 раза в месяц. В этой подгруппе несколько больше женщин (63% в сравнении с 55% в других кластерах).

Пролистывающие читатели (35,9%) – очень редко или совсем не интересуются новостями о социальной жизни города, практически не встречают (не замечают) информацию о гражданских проектах. Ядро подгруппы составляет молодежь 14–17 лет (51,5%, в остальных кластерах 39–40%), незначительно выше доля учащихся учреждений среднего профессионального образования (36%, по 29% в других кластерах).

Преобладающей моделью является средняя интенсивность чтения контента, создающего информационную среду для потенциального вовлечения аудитории в практики гражданского активизма. Между активным и отсутствующим интересом смещение происходит в среднеинтенсивные практики: 68% участников опроса иногда или очень редко читают о социальных проблемах города. Отметим также, что данные модели достаточно равномерно распределены в различных категориях социальной общности молодежи: их процентное соотношение сохраняется в территориальных подгруппах (в зависимости от типа населенного пункта по размеру), в гендерных, образовательных (по уровню полученного образования в подкатегории работающей молодежи)

Таблица 1. Социально-демографические характеристики представителей различных моделей столкновения с контентом о социально значимых проблемах и гражданских проектах, % по столбцам

|

Модель столкновения с контентом о социально значимой проблематике и проектах |

|||

|

Включенные читатели |

Поверхностные читатели |

Пролистывающие читатели |

|

|

Возраст, лет |

|||

|

14–17 |

38,6 |

40,4 |

51,5 |

|

18–22 |

47,6 |

42,5 |

40,2 |

|

23–25 |

13,9 |

17,1 |

8,3 |

|

Пол |

|||

|

Мужской |

45,8 |

37,1 |

44,6 |

|

Женский |

54,2 |

62,9 |

55,4 |

|

Род занятости |

|||

|

Учащиеся школ |

16,3 |

13,0 |

15,4 |

|

НПО |

5,4 |

3,5 |

3,3 |

|

СПО |

29,3 |

29,4 |

35,9 |

|

Вуз |

39,8 |

41,2 |

38,0 |

|

Работающие |

9,0 |

12,6 |

7,7 |

|

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования. |

|||

и группах по получаемому образованию (как по уровню – НПО, СПО, высшее, так и по направленности).

Проанализируем содержательные характеристики выявленных моделей столкновения с информацией о социально значимой проблематике и проектах в порядке их долевой представленности.

Поверхностные читатели. Представители этого типа полагают, что достаточно часто сталкиваются с недостоверной информацией в интернете (49,9%), не очень часто видят провокации на рискованные поступки (средний показатель 1,9913), редко сталкиваются с призывами к участию в несанкционированных мероприятиях (1,68). Каждый пятый (18,4%) часто видит в интернет-среде угрозу своей личной безопасности. Средний уровень включенности в чтение новостей по вопросам гражданского участия сочетается у них с оценкой интернета как среднеопасной среды. Половина (51,5%) оценивает себя как скорее общественно активных людей, 47,3% называют роль инициативы граждан в жизни современной России значительной. С одной стороны, самооценка активности имеет субъективные критерии и не всегда соответствует объективным показателям вовлеченности (например, у тех, кто ставит себе высокие баллы по вовлеченности, самый низкий показатель по времени, которое необходимо тратить на гражданское участие, чтобы считать себя активным человеком). С другой стороны, могут использоваться офлайн-моде-ли вовлечения (через дружеские контакты, образовательные учреждения, корпоративное волонтерство и т. п.).

Пролистывающие читатели. Тип пользователей, которые редко просматривают контент по социально значимой тематике и при этом в наименьшей степени считают интернет угрожающей их безопасности средой. Для них характерно упоминание редкого столкновения с недостоверной информацией (37,5%), наименьшая оценка частоты провокаций на рискованные (1,80) или несанкционированные

(1,53) действия. Половина практически не сталкивается с нарушением личных границ и безопасности. При этом считают себя активными участниками общественной жизни 28,4%. У представителей этого типа более выражена позиция (62,1%), связанная с указанием на незначительность (вплоть до отсутствия) влияния инициативы общественности на жизнь в стране.

Включенные читатели . Высокая включенность в изучение социально направленного контента сочетается с восприятием интернет-ин-формации как несущей высокие риски. 67,5% представителей этой модели полагают, что постоянно или часто сталкиваются с недостоверными сообщениями. Для них характерна самая высокая оценка частоты столкновения с призывами к действиям, содержащим риски (2,50) или нарушения закона (2,34); 40,4% часто (из них 25,9% – постоянно) ощущают попытки нарушить свою личную безопасность. Половина представителей этого кластера высоко оценивают возможности влияния гражданских инициатив на процессы в стране, 61,2% относят себя к общественно активной части общества.

Выше был поднят вопрос о сложности измерения фактического объема контента, с которым сталкивается каждый участник опроса. Косвенным образом это было сделано через фиксирование типа сообществ, на которые есть подписка в социальных сетях. В целом среди молодежи 14–25 лет наиболее распространены подписки на блогеров: 61,7% выбирают их в соответствии со своими интересами, 44,8% подписаны на популярных и известных блогеров. Практически каждый второй опрошенный подписан на страницы известных людей шоу-бизнеса (певцов, музыкантов, артистов) и на образовательные/просветительские ресурсы. В пятерку лидеров попадают и сообщества, посвященные проблемам и событиям в регионе – на них подписаны 35,9% опрошенных.

Если более целенаправленно рассмотреть полученные результаты в контексте темы исследования, то можно разделить представленные ресурсы на специализированные (однозначно профильные для тематики гражданского активизма), потенциально специализированные (где гражданская активность не является основной содержательной направленностью, но может быть включена в обсуждение при определенных обстоятельствах) и общепопулярные (признавая возможность медийных персон влиять на общественное мнение и формировать интерес молодежи к проектам – далее мы обратимся к этой идее, – здесь мы скорее учитываем мотивы подписания на блог, которые с высокой вероятностью не связаны с гражданским активизмом).

Распределение подписок среди представителей кластеров по частоте столкновения с постами по социально значимой проблематике наглядно демонстрирует, что включенные читатели создают себе насыщенную специализированную информационную среду, в которой их шансы столкнуться с интересующими нас сообщениями о социальных проблемах и гражданских инициативах значительно повышаются (табл. 2). В среднем включенные читатели подписаны на 2,13 специализированных и 1,57 неспециализированных ресурсов, поверхност- ные читатели – на 1,47 и 1,48 соответственно, пролистывающие читатели – на 0,53 (в 4 раза меньше, чем включенные) и 1,09. При этом категория поверхностных читателей практически сопоставима с включенными в отношении подписок на потенциально специализированные ресурсы и обгоняет по интересу к общепопулярным ресурсам.

С целью выявления тесноты взаимосвязи между выделенными кластерами по интенсивности столкновения и подписками на определенные типы ресурсов проводился корреляционный анализ с расчетом коэффициентов линейной корреляции (достоверные взаимосвязи между характеристиками описывались коэффициентом линейной корреляции r Пирсона при уровне значимости p < 0,05, табл. 3 ). Наиболее сильная связь ожидаемо наблюдается с подписками на специализированные ресурсы: общественные организации, страницы гражданских активистов, тематические городские сообщества.

Таблица 2. Структура подписок в социальных сетях у представителей различных моделей столкновения с контентом о социально значимых проблемах и гражданских проектах, % по столбцам*

|

Ресурсы |

Модель столкновения с контентом о социально значимой проблематике и проектах |

||

|

Включенные читатели |

Поверхностные читатели |

Пролистывающие читатели |

|

|

Специализированные, из них: |

213,2 |

147,2 |

53,2 |

|

Общественные организации, движения |

50,6 |

30,6 |

8,3 |

|

Сообщества, которые обсуждают проблемы города, региона |

48,2 |

49,3 |

18,2 |

|

Общественные и гражданские активисты |

33,7 |

19,3 |

5,2 |

|

Конкретные политические деятели |

33,7 |

19,0 |

8,3 |

|

Волонтерские, благотворительные организации |

31,9 |

22,8 |

10,7 |

|

Политические партии, движения |

15,1 |

6,2 |

2,5 |

|

Потенциально специализированные, из них: |

156,6 |

147,5 |

109,1 |

|

Блогеры по интересным темам |

68,1 |

69,8 |

57,0 |

|

Образовательные, просветительские, научные ресурсы |

60,2 |

54,9 |

42,4 |

|

Органы власти (мэр, правительство, администрация города и т. д.) |

19,3 |

13,7 |

4,7 |

|

Сообщество дома |

9,0 |

9,1 |

5,0 |

|

Общепопулярные, из них: |

100,6 |

109,9 |

84,9 |

|

Известные певцы, музыканты, артисты |

52,4 |

57,3 |

45,2 |

|

Известные, популярные блогеры |

48,2 |

52,6 |

39,7 |

|

Ничего из перечисленного |

3,6 |

8,1 |

20,9 |

* Сумма превышает 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа. Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

Таблица 3. Корреляция моделей столкновения с подписками на определенные типы ресурсов в социальных сетях

|

Подписка на интернет-ресурсы |

Значимость связи |

|

На общественные организации, движения |

-,340** |

|

На общественных и гражданских активистов |

-,266** |

|

На сообщества, которые обсуждают проблемы Вашего города, региона |

-,260** |

|

На конкретных политических деятелей, лидеров |

-,226** |

|

На блогеров по интересным темам, направлениям |

-,101** |

|

На волонтерские, благотворительные организации |

-,189** |

|

На органы власти (мэр, правительство, администрация города и т. д.) |

-,167** |

|

На политические партии, движения |

-,166** |

|

На образовательные, просветительские, научные ресурсы |

-,134** |

|

На известных, популярных блогеров |

-,083** |

|

На известных певцов, музыкантов, артистов и т. п. |

-,073* |

|

На сообщество дома |

-,064* |

|

Ничего из перечисленного |

,203** |

|

* Корреляция значима на уровне 0,05 (двусторонняя). ** Корреляция значима на уровне 0,01 (двусторонняя). Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования. |

|

Анализ привлекательных характеристик вовлекающих онлайн-сообщений позволил выделить топ-10 параметров, которые могут заинтересовать молодых горожан и побудить их участвовать в гражданском проекте (табл. 4), что подтверждает гипотезу о связи характеристик самого поста/сообщения и мобилизирующе-го воздействия на различную молодую аудиторию. Лидирующую позицию (с большим отрывом числа выбравших от следующей позиции в рейтинге) занимает личный интерес к теме – 73,7% (напомним, 61,7% опрошенных также

Таблица 4. Характеристики вовлекающих сообщений, которые могут побудить молодежь принять участие в проекте, % по столбцам*

|

Характеристика |

По массиву |

Модель столкновения с контентом о социально значимой проблематике и проектах |

||

|

Включенные читатели |

Поверхностные читатели |

Пролистывающие читатели |

||

|

Личный интерес к теме |

73,7 |

70,5 |

79,7 |

75,2 |

|

Участие знакомых, друзей |

44,3 |

47,0 |

44,7 |

44,4 |

|

Высокая вероятность, что этот проект приведет к реальным изменениям |

42,7 |

40,4 |

44,7 |

44,1 |

|

Анонимность участия, невозможность проследить участников |

34,1 |

30,7 |

35,2 |

38,3 |

|

Высокий уровень доверия организатору проекта |

32,4 |

38,6 |

37,5 |

27,5 |

|

Наличие информации о результатах предыдущих акций |

29,3 |

39,2 |

33,7 |

20,7 |

|

Возможность быстро проголосовать, не надо много говорить / писать |

25,7 |

31,3 |

27,5 |

25,3 |

|

Возможность подробно высказать свое мнение, предложить идею, совет |

24,3 |

36,7 |

30,0 |

13,5 |

|

Активное обсуждение проекта, «шум» вокруг проекта |

23,9 |

28,3 |

28,6 |

18,7 |

|

Участие значимых людей, известных персон, общественных лидеров |

18,0 |

27,1 |

19,9 |

13,8 |

|

Среднее число ответов** |

4,06 |

4,66 |

4,39 |

3,70 |

* Сумма превышает 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа.

** Среднее число указано с учетом всех ответов, в том числе не вошедших в топ-10, приведенных в данной таблице. Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

подписаны на блогеров по интересующих их темам, что подтверждает высокий приоритет личного круга интересов). При этом чем выше уровень вовлеченности в чтение постов по проблемам города и активизму, тем выше значимость уровня доверия организатору проекта, возможности подробно высказать свое мнение, наличия информации о результативности предыдущих проектов, но также и активного обсуждения проекта, участия значимых людей и общественных лидеров. То есть практически все характеристики вовлекающих сообщений более интенсивно востребованы и учитываются активной аудиторией. Для низкововлечен-ных в информационную повестку активизма более значимо (в сравнении с другими кластерами) указание на анонимность участия, здесь меньше показатель среднего числа выбранных ответов (3,7), 10% указали только на личный интерес как мотивирующий фактор.

Далее рассмотрим ситуацию перехода от позиции читателя контента о социально значимых инициативах граждан к участию в данных проектах. Представим классификацию способов реагирования на полученные сообщения с призывами к участию в гражданских инициативах в логике рассмотрения от отрицающих к деятельным (табл. 5) .

-

1. Отрицающие реакции. Почти половина опрошенных (47,3%) практически не вчитываются в содержание сообщений о гражданских

-

2. Заинтересованные реакции. Связаны с проявлением интереса к проекту: 35,8% опрошенных в большинстве случаев внимательно прочитывают сообщения (21,9% всегда ограничиваются только этим действием). К внимательному прочтению более склонны представители включенного типа (56,6%), но это действие достаточно распространено и в поверхностном типе (42,4%), и в пролистывающем (24,8%). 8,2% (почти все ответы здесь принадлежат включенным читателям) могут даже задать организаторам уточняющие вопросы.

Таблица 5. Структура реакций на вовлекающие сообщения, % по столбцам*

Тип реакции

Способ проявления реакции

По массиву

Модель столкновения с контентом

Включенные читатели

Поверхностные читатели

Пролистывающие читатели

Отрицающие

Блокируют сообщения от данного сообщества, блогера

9,8

7,8

7,2

12,1

Пропускают, не вчитываются

47,3

18,7

41,4

65,3

Заинтересованные

Внимательно читают, но, как правило, не участвуют

35,8

56,6

42,4

24,8

Задают организаторам уточняющие вопросы

8,2

21,7

7,7

3,6

Поддерживающие

Пересылают, делятся

11,7

25,3

13,3

5,0

Рассказывают друзьям о заинтересовавших акциях

15,6

27,7

20,1

6,9

Деятельные

Внимательно читают и часто участвуют

7,1

20,5

5,2

2,5

* Сумма превышает 100%, так как респондент мог указать несколько вариантов ответа. Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

-

3. Поддерживающие реакции. На этом уровне осуществляется переход к действиям, связанным с распространением информации о гражданских проектах: 11,7% респондентов обычно пересылают их / делают репосты, 15,6% – рассказывают о заинтересовавших их проектах друзьям. Такие практики не являются монореакцией и всегда сочетаются с другими видами реагирования на подобные сообщения. Тенденция более активного использования этих реакций представителями включенного и поверхностного типа сохраняется.

-

4. Деятельные реакции. Это непосредственный переход от чтения к участию в проекте. Он характерен для 7,1% опрошенных, из них 2,8% выбрали только этот вариант. Отметим, что среди пролистывающих читателей 2,5% готовы перейти к участию в проекте, среди поверхностных – 5,2%, среди включенных – 20,5%.

инициативах или просто пропускают (для 39% – это единственная практика, то есть они никогда внимательно не прочитывали подобного рода обращений). Еще 9,8%, как правило, блокируют сообщения от данного сообщества, блогера или организации, тем самым навсегда лишая их возможности повторного обращения/дости-жения. В основном игнорирующие практики характерны для представителей пролистывающего типа, среди которых 65,3% пропускают и 12,1% блокируют подобные сообщения (включенный тип демонстрирует 18,7 и 7,8% соответственно, что указывает на возможность данных реакций у любой категории молодежной аудитории, а также на возможную предпочтительность целенаправленных усилий по подбору проекта, а не отклика на посты незнакомых людей).

В завершение рассмотрим реальную вовлеченность молодежи в практики цифрового активизма. Респонденты выбирали те действия, которые они совершали за последний год. На основании содержательных характеристик выбранных действий, а также количества используемых действий была построена типология цифрового участия. В число пяти наиболее распространенных форм цифрового активизма попали обозначение своей поддержки идей, проектов через лайки (66,4%), публикация отзывов на товары, услуги, организации (38%), голосование на новостных сайтах (32%), обсуждение волнующих вопросов на форумах и в сообществах (28%), анализ открытых данных по социально значимым вопросам (27%). При этом 68,5% респондентов также выбирают позицию наблюдателя, определяя свой интерес к гражданским проектам преимущественно как сторонний, информационный, а не деятельный.

Участники исследования были классифицированы в зависимости от уровня активности реальных практик цифрового активизма на четыре подгруппы: высокововлеченные отметили в предложенном списке больше половины (12– 22) форм участия, средневовлеченные применяли 5–11 типов действий, низкововлеченные практиковали 1–4 форму активизма, неучаст-ники ничего не использовали. Отметим, что в нашем исследовании есть определенная тен- денция, связанная с тем, что переход к более сложным и «качественным» формам активизма включает в себя использование более простых: если человек обсуждает проблемы с единомышленниками или создает контент по социально значимым проблемам, то с высокой вероятностью он также ставит лайки и делает репосты. Следовательно, общее количество типов действий, которое он совершает, будет больше, что подтвердилось через расчет средних показателей. Например, у тех, кто ставит лайки, среднее число совершаемых действий 7, а мода 5; среди тех, кто сам создает контент, среднее число типов действий 13, а мода 22. Поэтому в данном случае количество характеризует как разнообразие, так и качество совершаемых действий гражданского активизма.

Среди опрошенной молодежи больше представителей низкововлеченных (40,1%) и сред-невовлеченных (37,0%) в цифровой гражданский активизм. Высокую активность проявляют 12,4% опрошенных, из них использовали все возможные варианты гражданского участия 4,0%. Наконец, 10,5% молодых людей не включены в цифровой активизм (но могут при этом использовать офлайн-варианты гражданской активности).

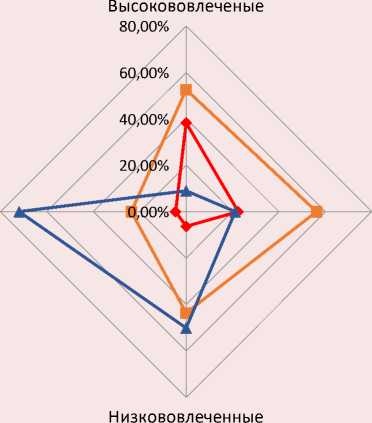

Данная типология имеет значимую корреляцию с кластерами молодежи по частоте столкновения с постами по социально значимой проблематике: значимость связи 0,444, корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). Поскольку поверхностные читатели составляют практически половину опрошенной молодежи, то закономерно они формируют ядро трех вовлеченных в активизм групп: среди высоко-и средневовлеченных 53–56% поверхностных читателей, среди низкововлеченных – 44%. Поэтому специфика определяется тем, представители какой модели дополняют поверхностных читателей: у высокововлеченных это включенные читатели (38,3%), у средневовлеченных сочетание в равных долях включенных и пролистывающих (по 22%), у низкововлеченных – 50% пролистывающих (рис. 1) . Среди неучаст-ников гражданского активизма преобладают молодые люди с низким числом столкновения с постами о социальных аспектах городской жизни и гражданских акциях, но присутствуют и включенные читатели (4,5%).

Рис. 1. Доля представителей разных моделей столкновения с контентом среди молодежи с различным уровнем гражданского активизма, % по типам уровня активности

Неучастники

Средневовлеченные

• Включенные ■ Поверхностные —д— Пролистывающие

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

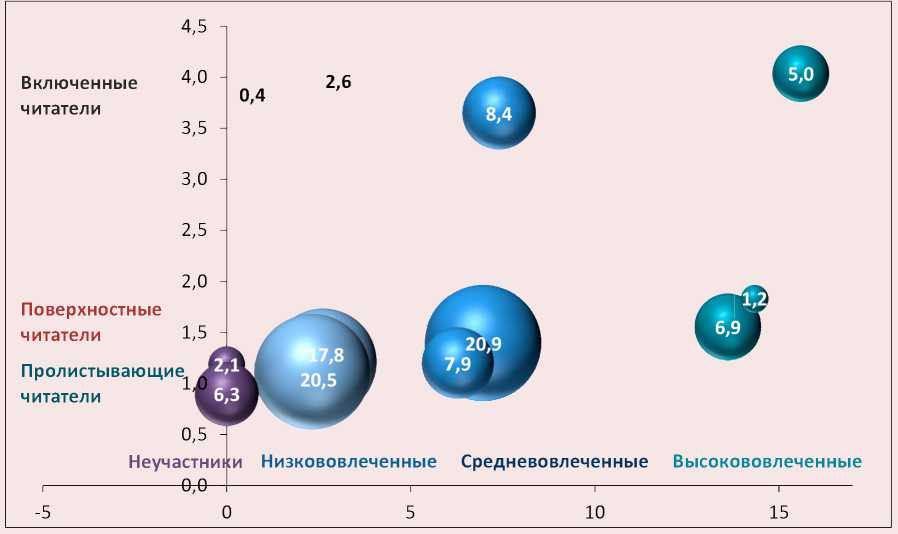

Рис. 2. Матрица вовлечения молодежи в цифровое гражданское участие, %

Источник: составлено авторами по результатам социологического исследования.

По результатам опроса молодежи фактическая структура вовлечения в цифровое гражданское участие представлена следующим образом (рис. 2) . Около 60% молодежи входит в три примерно равные по численности (доли) группы: среднеактивные и низкоактивные участники, регулярно или иногда вовлеченные в чтение сообщений в СМИ о социальных проблемах жителей (38,7%), а также низкоактивные участники, редко интересующиеся новостями из социальной жизни города и практически не замечающие посты о гражданских проектах (20,5%). Высокововлеченные в реальные проекты и информационное поле общественной активности составляют 5% опрошенных, примерно столько же – на противоположной стороне шкалы вовлеченности (6,3% пролистывающих неучастников). Представленная модель подтверждает гипотезу о наличии связи между частотой столкновения с информацией о социально значимых проблемах города, уровнем интереса к постам о гражданском активизме и интенсивностью вовлечения в цифровую гражданскую активность.

Обсуждение

Создавая условия для проявления гражданского активизма, цифровая среда становится посредником в системе взаимодействия молодежи. Это своего рода сцена, которую устанавливают активисты, блогеры, лидеры мнений, институциональные агенты. Важным становится, по мнению П. Гербаудо, создание общей идентификационной матрицы и эмоциональных импульсов для коммуникации интернет-пользователей (Gerbaudo, 2012), что позволяет не только привлекать новых и сохранять старых участников, но и влиять на интенсивность связей, повышать готовность к вовлечению в реальные гражданские проекты. Даже использование приложения WhatsApp, согласно С. Милан и С. Барбоза, солидаризирует пользователей, поскольку повторяющееся взаимодействие в приложении приводит к универсальному, похожему на идентичность чувству связанности, объединяющему социальных акторов (Milan, Barbosa, 2020).

Исследования последних лет демонстрируют, что на вовлеченность в гражданскую активность молодежи меньшее влияние оказывают гендерные или возрастные показатели в сравнении с содержательными характеристиками

(Суркова и др., 2020). Нами было показано, что интерес, проявляемый к общественно значимым проблемам в целом, приводит к более высокой «замечаемости» в информационном потоке сообщений / блогов / сайтов о гражданских инициативах и акциях, что в свою очередь определяет более интенсивную включенность в реальные практики цифрового активизма.

Особое внимание уделено характеристикам информационных постов, вызывающих интерес и готовность подключиться к проекту. Поскольку ключевым мотиватором выступает личный интерес к теме проекта, а внешние стимулы (участие известных персон, просьбы поучаствовать, высокая вероятность результативности проекта и др.) в незначительной мере определяют поддержку со стороны молодежи, необходимо разрабатывать комплексную систему мер по расширению зоны интересов молодежи на социально значимые региональные вопросы. Обратим внимание на достаточно низкую позицию в данном рейтинге образовательных / просветительских ресурсов, а также последнее место домовых сообществ (при росте значения локального активизма и соседских общин) (Одинцов, 2020), что означает менее значимое влияние данных сообществ на информационную среду молодежи с точки зрения предоставления контента по социально значимой тематике.

Сегодня у молодежи сформировано внутреннее убеждение о наличии в России условий для самореализации: 85% граждан страны в возрасте 18–24 лет полагают, что у молодежи есть возможность реализовать себя14, 34% хотят приносить пользу стране через активное участие в общественной жизни15. Результаты нашего исследования зафиксировали преобладание среднего уровня столкновения с мобилизиру-ющим контентом в сочетании со средним или низким уровнем участия. Это не соответствует потенциальной готовности молодежи к более активному вовлечению в общественную жизнь и требует дальнейшего развития механизмов вовлечения с учетом мотивации молодежи и эффективности характеристик мобилизирую-щих сообщений.

Заключение

Общественный запрос на молодежный активизм остается одним из наиболее устойчивых трендов последних лет. Исследователи активизма включают в этот феномен как сами социальные движения, коллективные и индивидуальные действия, направленные на усиление привлечения молодых горожан к публичной политике и решению актуальной социальной проблематики, так и политику вовлечения молодежи в гражданскую активность, реализуемую различными субъектами (Земнухова, 2021).

В ходе нашего исследования был выделен малоизученный в социологии аспект «встречи» пользователей сети Интернет с информационными постами, инициированными организаторами и сторонниками гражданских проектов с целью вовлечения новых участников. Новизна работы заключается в расширении эмпирического знания о вовлеченности молодежи региона в онлайн-формы гражданского участия. Это позволило подтвердить гипотезы исследования и построить авторскую типологию молодых граждан по уровню (частоте) столкновения с информационными постами по социально значимой проблематике и активизму, а также по уровню (интенсивности использования раз- личных форм) цифрового участия. Сделанные выводы имеют характер типичных в отношении молодых людей России, поскольку изученная совокупность презентует различные социальнодемографические слои молодежи, в то время как цифровая грамотность и модели использования цифровых технологий внутри молодежной общности обладают высокой схожестью.

Сформированная модель вовлечения в цифровое гражданское участие может служить инструментом описания структуры молодежной общности, использоваться для выявления динамики процесса, фиксации доли и характеристик наиболее активных групп. Исследование показало важность комплексного подхода для описания механизма вовлечения в цифровой активизм, включения в модель и поведенческих (как на этапе рекрутинга в проекты, так и их реализации), и мотивационных характеристик. Гражданский активизм, в том числе в онлайн-формате, может выступать одним из эффективных механизмов применения способностей молодых людей для развития различных сфер региональной общественной жизни при наличии системы поддержки со стороны органов местного самоуправления, общественных молодежных организаций, учреждений культуры и образования и т. д., а также развития эффективных каналов продвижения в интернет-пространстве.

Список литературы Вовлечение молодежи в цифровой гражданский активизм: от онлайн-столкновения к участию

- Азаров А.А., Бродовская Е.В., Шатилов А.Б. (2021). Гражданский активизм российской молодежи в цифровой среде как предиктор активности офлайн: результаты массового опроса и мультиагентного моделирования // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6. С. 296–318. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2041

- Гидденс Э., Саттон Ф. (2018). Основные понятия в социологии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. 336 с.

- Гуреева А.Н., Дунас Д.В., Муронец О.В. (2020). Социальные медиа и политика: к вопросу о переосмыслении природы политического участия молодежи // Медиаскоп. Вып. 3. DOI: 10.30547/mediascope.3.2020.1

- Домбровская А.Ю. (2020). Гражданский активизм молодежи в современной России: особенности проявления в онлайн- и офлайн-средах (по результатам эмпирического исследования) // Власть. Т. 28. № 2. С. 51–58. DOI: 10.31171/vlast.v28i2.7134

- Земнухова Л.В. (2021). Неуловимый гражданский активизм: от политического протеста до неполитической деятельности // Социодиггер. Т. 2. Вып. 3 (8). С. 65–69. URL: https://sociodigger.ru/3d-flip-book/2021vol2-8/ (дата обращения 18.03.2023).

- Истягина-Елисеева Е.А., Бариеникова Е.Е., Болдырева А.В. (2020). Включенность российской студенческой молодежи в интернет коммуникации как фактор формирования моделей их социально политической активности // Цифровая социология. Т. 3. № 3. С. 12–20. DOI: 10.26425/2658-347X-2020-3-3-12-20

- Одинцов А.В. (2020). Ресурс гражданского активизма локальных сообществ Волгоградской области // Социодинамика. № 4. С. 11–23. DOI: 10.25136/2409-7144.2020.4.32528

- Парма Р.В. (2021). Общественный активизм российских граждан в офлайн- и онлайн-пространствах // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6. С. 145–170. DOI: 10.14515/monitoring.2021.6.2042

- Сабурова Л.А., Благодатский Г.А., Стажилов В.В., Вантрусов П.В. (2021). Факторы социальной мобилизации в интернет-сообществах // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. № 3. С. 156–170. DOI: 10.15593/2224-9354/2021.3.11

- Салганова Е.И., Осипова Л.Б. (2023). Цифровая грамотность студентов: компетентностный подход // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Т. 16. № 1. С. 227–240. DOI: 10.15838/esc.2023.1.85.12

- Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И. (202). Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. М.: Смысл. 375 с.

- Суркова И.Ю., Щебланова В.В., Логинова Л.В. (2020). Гражданский активизм молодежи Cаратовской области: социально-политическая включенность и потенциал участия // Социологические исследования. № 8. С. 90–100. DOI: 10.31857/S013216250009485-6

- Шайгерова Л.А., Шилко Р.С., Ваханцева О.В. (2022). Культурное опосредование идентичности цифрового поколения: перспективы анализа интернет-активности и социальных медиа // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. № 2. С. 73–107. DOI: 10.11621/vsp.2022.02.04

- Шкурин Д.В. (2015). Сравнительная оценка качества данных офлайн и онлайн-опросов // Дискуссия. № 8. С. 101–105.

- Штомпка П. (2005). Социология. Анализ современного общества. М.: Логос. 664 с.

- Adler R.P., Goggin J. (2005). What do we mean by “civic engagement”? Journal of Transformative Education, 3(3), 236–253. DOI: 10.1177/1541344605276792

- Afouxenidis A. (2014). Social media and political participation: An investigation of small scale activism in Greece. Advances in Applied Sociology, 4, 1–4. DOI: 10.4236/aasoci.2014.41001

- Barrett M., Pachi D. (2019). Social and demographic factors linked to youth civic and political engagement In: Barrett M., Pachi D. Youth Civic and Political Engagement. DOI: 10.4324/9780429025570

- Boulianne S. (2015). Social media use and participation: A meta-analysis of current research. Information, Communication and Society, 18(5), 524–538. DOI: 10.1080/1369118X.2015.1008542

- Brandtzaeg P. B. (2017). Facebook is no “Great equalizer”: A big data approach to gender differences in civic engagement across countries. Social Science Computer Review, 35(1), 103–125. DOI: 10.1177/089443931560580

- Castells M. (2009). Communication Power. Oxford: Oxford University Press.

- Dahlgren P. (2009). Media and Political Engagement: Citizens, Communication and Democracy. New York: Cambridge University Press.

- Diehl J.A., Chan I.S.L. (2021). Is it just apathy? Using the theory of planned behaviour to understand young adults’ (18 to 35 years old) response to government efforts to increase planning participation in Singapore. Urban Governance, 1(2), 89–97. DOI: 10.1016/j.ugj.2021.12.005

- Ekman J., Amnå E. (2012). Political participation and civic engagement: Towards a new typology. Human Affairs, 22(3), 283–300. DOI: 10.2478/s13374-012-0024-1

- Gerbaudo P. (2012). Tweets and the Streets. Social Media and Contemporary Activism. London: Pluto Press.

- Hashagen S. (2002). Models of Community Engagement. Glasgow: Scottish Community Development Centre.

- Hine Ch. (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury.

- Madison N., Klang M. (2020). The case for digital activism: refuting the fallacies of slacktivism. Journal of Digital Social Research, 2(2), 28–47. DOI: 10.33621/jdsr.v2i2.25

- Milan S., Barbosa S. (2020). Enter the WhatsApper: Reinventing digital activism at the time of chat apps. First Monday, 25(12). DOI: 10.5210/fm.v25i12.10414

- Moran L., Brady B., Forkan C., Coen L. (2018). “Individual and connected”: An exploration of young people’s discourses about youth cafes in Ireland. Journal of Youth Studies, 21(8), 1127–1139. DOI: 10.1080/13676261.2018.1441981

- Schradie J. (2018). The digital activism gap: How class and costs shape online collective action. Social Problems, 65(1), 51–74. DOI: 10.1093/socpro/spx042

- Vissers S., Stolle D. (2014). The internet and new modes of political participation: Online versus offline participation. Information, Communication and Society, 17(8), 937–955. DOI: 10.1080/1369118X.2013.867356