Вовлеченность медицинского персонала московского здравоохранения в систему наставничества

Автор: Коленникова Ольга Александровна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Здоровье населения и проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 4 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Реформа столичного здравоохранения актуализировала пересмотр инструментов развития кадрового потенциала. Статья посвящена исследованию одного из таких инструментов - реальной и перспективной практике наставничества. Информационной базой послужили данные анкетного опроса персонала медицинских организаций Москвы, осуществленного в 2019 году. Масштабы и характер включения врачебного и сестринского персонала в сферу наставничества изучались с учетом перспектив использования наиболее подходящих моделей. Выявлялась также экспертная позиция медиков по поводу внедрения или расширения системы наставничества, что позволило соотнести потребность в ее развитии с имеющимся кадровым потенциалом. Выяснилось, что персонал вовлечен в различные виды наставничества - дообучение на рабочих местах, регулируемое руководством отделений посредством кадрового менеджмента, курирование молодежи в ходе ее адаптации и разного рода схемы неформальной передачи практических знаний по широкому кругу вопросов. Востребованность наставничества оказалась выше у врачебного персонала, а также в стационарах. Различия между теми, кто имели наставника и кто такового не имели, но нуждались в опеке, показали наличие дефицита моделей, выходящих за пределы стандартной адаптации. Состав наставников изучался сопоставлением трех групп респондентов: являвшихся наставниками, согласными ими стать и не желавшими быть наставниками. Критериями оценивания были образовательный и квалификационный уровень, стаж работы по специальности, содержание медицинской работы с учетом степени ее сложности. Необходимость внедрять или расширять наставничество осознана многими респондентами, и потенциальный состав наставников позволяет говорить о наличии перспектив его развития.

Наставничество, медицинский персонал, модели наставничества, дополнительное профессиональное образование, здравоохранение города москвы

Короткий адрес: https://sciup.org/143173517

IDR: 143173517 | DOI: 10.19181/population.2020.23.4.10

Текст научной статьи Вовлеченность медицинского персонала московского здравоохранения в систему наставничества

Реформа столичного здравоохранения актуализировала пересмотр инстру- ментов развития кадрового потенциала. Статья посвящена исследованию одного из таких инструментов — реальной и перспективной практике наставничества. Информационной базой послужили данные анкетного опроса персонала медицинских организаций Москвы, осуществленного в 2019 году. Масштабы и характер включения врачебного и сестринского персонала в сферу наставничества изучались с учетом перспектив использования наиболее подходящих моделей. Выявлялась также экспертная позиция медиков по поводу внедрения или расширения системы наставничества, что позволило соотнести потребность в ее развитии с имеющимся кадровым потенциалом. Выяснилось, что персонал вовлечен в различные виды наставничества — дообучение на рабочих местах, регулируемое руководством отделений посредством кадрового менеджмента, курирование молодежи в ходе ее адаптации и разного рода схемы неформальной передачи практических знаний по широкому кругу вопросов. Востребованность наставничества оказалась выше у врачебного персонала, а также в стационарах. Различия между теми, кто имели наставника и кто такового не имели, но нуждались в опеке, показали наличие дефицита моделей, выходящих за пределы стандартной адаптации. Состав наставников изучался сопоставлением трех групп респондентов: являвшихся наставниками, согласными ими стать и не желавшими быть наставниками. Критериями оценивания были образовательный и квалификационный уровень, стаж работы по специальности, содержание медицинской работы с учетом степени ее сложности. Необходимость внедрять или расширять наставничество осознана многими респондентами, и потенциальный состав наставников позволяет говорить о наличии перспектив его развития.

лючевые слова:

наставничество, медицинский персонал, модели наставничества, допол нительное профессиональное образование, здравоохранение города Москвы.

Столичное здравоохранение в последние годы претерпевает сложный процесс реформирования, в ходе которого происходит обновление его кадрового состава [1]. Программа «Развитие здравоохранения города Москвы» нацеливает на обеспечение государственной системы здравоохранения высококвалифицированным персоналом и ликвидацию кадровых диспропорций, повышение качества и доступности оказываемой медицинской по-мощи1. Согласно данным ведомственной статистики, в медицинских организациях, подчиненных Департаменту здравоохранения города Москвы (ДМЗ), за период 2014–2018 гг. доля молодых врачей до 36 лет выросла с 26 до 30%, а в возрасте от 46 до 55 лет, напротив, снизилась с 27 до 22%. Сокращение числа опытных специалистов компенсировалось притоком молодежи, что ставило перед руководством медицинских организаций вопросы адаптации и закрепления вновь пришедших кадров, а также переформатирования имеющихся способов стимулирования профессионального роста и трудовой мотивации медперсонала [2].

В решении данных задач важную роль играет практика наставничества, имеющая исторически глубокие корни в сфере здравоохранения. Поколения молодых врачей, фельдшеров, акушерок и медсестер вырастали под руководством и наблюдением старших опытных коллег. Начиная с времен ученичества, медицина отличалась не только передачей секретов врачевания, но и нравственных принципов поведения медика, впоследствии оформленных как деонтология и медицинская этика. Неслучайно так широко распространены медицинские династии и школы, о значимости которых говорилось еще в клятве Гиппократа.

В толковом словаре С. И. Ожегова понятие «наставничество» определено как форма воспитания и профессиональной подготовки молодых работников опытными специалистами. В систему непрерывного медицинского образования наставничество входит как элемент дополнительного медицинского образования. Его главная цель — повышение у молодых специалистов профессионализма, уровня компетентности в конкретной области. В отличие от официальной системы подготовки и переподготовки (где отношения между педагогами и студентами строятся на юридической основе), наставник и его подшефный — полноправные члены трудового коллектива, обязанные выполнять свои должностные обязанности. Специалисты определяют наставников как непрофессиональных педагогов на рабочих местах, обучающих и воспитывающих работников, уже прошедших теоретическую подготовку, но не готовых в полной мере самостоятельно и качественно выполнять работу [3. С. 14].

Теоретические исследования, посвященные истокам наставнической деятельности и ее эволюции, свидетельствуют о размытости терминологии (шефство, наставничество, кураторство, менторство и тому подобное), узком и широком толковании этой деятельности. Накоплен большой опыт отечественных исследований советского периода времени, когда сформированные в промышленности ключевые элементы (типовые положения о наставничестве, советы наставников и другие) распространились по экономике, включая сферу здравоохранения. Институционализация наставничества, трансформация его видов и форм оказывалась напрямую связана с изменением задач, в решении которых данный социальный институт был востребован в те или иные периоды времени в конкретных сферах труда.

Данная проблематика привлекает внимание российских и зарубежных ученых разных отраслей науки — экономики, социологии, педагогики, психологии и других. В аспекте кадровой политики наставничество рассматривается как полифунк- циональный метод адаптации новичков на рабочих местах, снижения текучести кадров, подготовки резерва для замещения должностей персонала, в том числе руководящего состава [4. С. 34–35]. В рамках «производственной педагогики» акцент делается на обучении не основам, а секретам профессионального мастерства, дисциплинированности, добросовестному отношению к труду. Отмечается важность соблюдения принципа добровольности привлечения к этой деятельности, психологической совместимости наставника и наставляемого, умения шефа заинтересовать и мотивировать подопечного. Особое внимание уделяется вопросам отбора наставников и способам их материального и морального поощрения.

К настоящему времени сложились разнообразные модели наставничества [4; 5], различающиеся целями, количеством наставников и подшефных (индивидуальное, бригадное, коллективное), составом участников (традиционное, партнерское, реверсивное и другое), продолжительностью, регулярностью и характером контактов. В практике зарубежных стран с развитой медициной распространено наставничество, организованное на регулярной основе в рамках системы профессионального обучения специалистов-медиков в части их практической подготовки в профильных клиниках.

В российских условиях происходящее в последнее время ухудшение качества подготовки медицинских специалистов [1. С. 134–145] усиливает потребность в институте наставничества, хотя в медицинском сообществе сложились разные точки зрения на необходимость его внедрения [6]. Ускорение процессов переобучения по дефицитным специальностям, вызванное реформой здравоохранения, ставит вопросы профессиональной адаптации медицинских работников разных возрастов и стажа работы в сфере здравоохранения. В связи с рисками побочных эффектов коммерциализации медицины актуализировались задачи, ставившиеся перед наставниками в советское время,— воспи- тание моральных качеств, чувства долга и так далее [7]. Поэтому востребованными стали системы наставничества более комплексного характера. Традиционное наставничество (к опытному куратору прикрепляют одного-двух подшефных) дает бóльшую результативность, когда в коллективе складывается «микроклимат» доверия и взаимопомощи. В освоении медицинских манипуляций нужны наставники-инструкторы, обучающие по принципу «делай как я», но в сочетании с развивающим наставничеством с элементами коучинга для формирования медицинского мышления как особого вида творческой деятельности. Требуется освоение последних достижений в медицинской науке и практике, но с учетом опыта старших коллег, предостерегающих об опасности технизации клинического мышления, необдуманного применения новых методов и технологий лечения.

Отсутствие официальной статистики и недостаточность конкретных исследований в постсоветский период актуализируют потребность в изучении современного положения с наставничеством в сфере медицины. Выработке таких представлений может способствовать реализация проекта «Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения», осуществленного исследовательским коллективом ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2019 г. по заказу Департамента здравоохранения города Москвы (ДЗМ). В настоящей статье использована информация анкетного опроса врачей и медицинских сестер (N=551). Была реализована квотная выборка, параметры которой рассчитаны на основе официальной ведомственной статистики, в качестве объектов проведения опроса были отобраны 6 организаций системы ДЗМ (3 клинические больницы, 2 городские поликлиники и консультационно-диагностический центр).

Для анализа ситуации с наставничеством, с одной стороны, оценивались масштабы и характер включения врачебного и сестринского персонала в сферу данной деятельности, а с другой — выявля- лась экспертная позиция медиков по поводу внедрения или расширения в их организациях системы наставничества. Изучению подлежали не только реально вовлеченные в систему наставничества в качестве кураторов и их подопечных, но и имевшийся резерв наставников, а также нуждавшиеся в помощи. Такой подход позволил соотнести потребность в развитии систе ы наст ничества с имеющимся кадровым потенциалом.

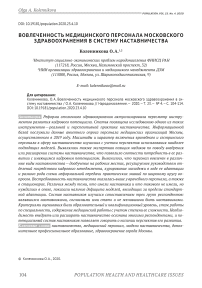

Как показал анкетный опрос в той или иной мере наставничество имеет место во всех обследованных организациях. На ри с . 1 п ок азан о ра с пре де л ен ие о п ро ш е н ных врачей и медицинских сестер по их в к люче н ности в ти отношения: настав н и ки и их п од опечн ы е с о с тав ля ли суммарно 22,5% врачебного и 15,6% сестринского персонала, а готовые стать наставником и нуждавшиеся в опеке — 33,9% и 28,4% соответственно.

занимаются наставничеством имеют наставника согласны стать наставником нуждаются в наставнике не согласны быть наставником затруднились ответить

Рис. 1. Распределение респондентов (врачей и медсестер) по включенности в систему наставничества, %

Fig. 1. Distribution of doctors and nurses by their involvement in mentoring system, %

Источник: расчеты автора по данным анкетного опроса в 2019 г. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).

Таким образом, врачи в систему наставничества вовлечены несколько больше, чем медсестры. Учитывая, что наработка практических навыков актуальна в равной мере как для врачебного, так и для сестринского персонала, то данное различие связано с иными причинами, в первую очередь, со спецификой должностных обязанностей и профессиональной подготовки молодых кадров разных категорий должности. К тому же в исследовании подтвердился известный факт, что масштабы наставничества зависят от притока выпускников медицинских вузов и колледжей. То есть долгосрочная ориентация медицинской организации на привлечение молодежи и ее закрепление связана с необходимостью иметь отлаженную систему наставничества, поэтому доля участвующих в системе профессиональной подготовки и воспитании молодежи в таких организациях выше.

Число отметивших себя в качестве наставника значительно превышает численность подопечных: среди врачей 17,7% занимались наставничеством и только 4,8% указали на наличие наставника, а среди медсестер — 13,6% и 2% соответственно. Расхождение связано с особенностями трактовки и, как следствие, с разнообразием моделей наставничества. К тому же наставники понимали суть своей деятельности в широком смысле, а подшефные в бóльшей мере подразумевали такового в узком смысле — как учителя или куратора, который обучает и ведет по избранной профессиональной стезе, а также официально закрепленного.

Современное традиционное наставничество ориентировано на адаптацию молодых специалистов — чтобы они в кратчайшие сроки освоили должностные обязанности, приобрели профессиональные компетенции, «влились» в организационную культуру 2. В основе же классического наставничества лежит школа профессионального ученичества, предполагающая прикрепление ученика к высококвалифицированному специалисту с большим опытом работы с целью обучения в течение не только адаптационного периода, но и достаточно длительного времени до выхода подопечного на качественно иной профессиональный уровень. Эффективность такой формы наставничества (и в отечественной, и в зарубежной медицинской практике) особенно нагляд-н и сейчас в сложных областях, таких как кардиохирургия или нейрохирургия. В ее структуре ведущие специалисты нередко готовят ебе смену, реемника. Фактич ский наставник “присматривает” талантливого молодого специалиста, его постоянно курирует и обучает тому, чем владе- ет сам. Ученик в течение длительного времени остается на вторых ролях, но наступает момент, когда он дорастает до своего учителя (иногда и перерастает). Конечно, классическая схема скорее ориентирована на «выращивание» штучных специалистов, тем не менее, она проверена временем и по возможности должна шире применяться. Не секрет, что при ее специфичности, проблемах отбора наставника и ученика, она, тем не менее, сокращает время и затраты на пути к «пику» квалификации. Поэтому помощь наставнического характера, выходящая за пределы адаптационной формы, сохраняет актуальность. Судя по проведенному исследованию, такая помощь (бескорыстное наставничество подкрепляемое признанием коллектива) по-прежнему практикуется в д ьных медици ск отделениях, а значит, она востребована и заслуживает поддержки и распространения.

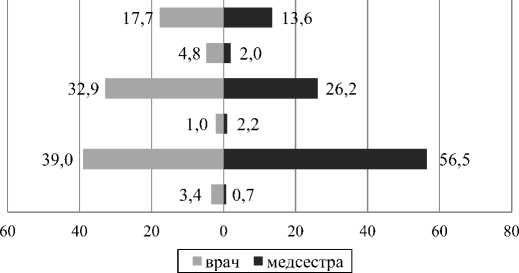

В ад аптаци он но м а авни че тве от ветственность за качество работы молодых специалистов (как и всего персонала) лежит преимущественно на руководстве

зав.отделением, старшая медсестра ■ рядовой медперсонал

Рис. 2. Распределение респондентов разных категорий должности по их вовлеченности в систему наставничества, %

Fig. 2. Distribution of respondents of different positions by their involvement in mentoring system, %

Источник: расчеты автора по данным анкетного опроса в 2019 г. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).

подразделений — заведующем отделени ем и старшей медсестре (рис. 2). Но реаль ность такова, что руководитель врачебно го персонала, будучи официальным на т ником по олжност , не гда име ет возможности курировать подопечных сам. Поэтому, задействовав административные рычаги, он по ситуации прикрепляет подопечного то к одному, то к другому опытному специалисту. Такое обучение у врачей имеет серьезные недостатки: фрагментарность получаемых навыков и знаний, отсутствие системности, а то и дефицит ответственности у неформальных наставников.

Схожий характер носит «доводка» выпускников медицинских колледжей. Организацию на себя берет старшая медсестра, формируя график дежурств, например, так, чтобы на одном посту работала неопытная медсестра, а на другом, напротив, опытная, которая могла бы помочь молодой коллеге. Следует отметить, что данная система профессионального обучения больше подходит для среднего медицинского персонала, поскольку область их профессиональных знаний и навыков более узкая и простая, чем у врачей. По сути дела, правильная расстановка врачебного и сестринского персонала по рабочим местам способствует, с одной стороны, налаживанию системы профессионального обучения путем неформального наставничества, а с другой— минимизирует риск «провалов» у недостаточно опытной части персонала.

Вместе с тем, руководство отделений является инстанцией, куда обращаются рядовые врачи и медсестры по вопросам, выходящим за рамки адаптационной формы. Такое неформальное наставничество распространяется на широкий контингент медперсонала и далеко не всегда носит добровольный характер. Более того, специалисты по управлению персоналом рекомендуют руководящему составу шире задействовать инструмент наставничества в виде единичных и регулярных наставлений в отношении конфликтов в коллективе или с проблемными пациентами и их родственниками [8].

Таким образом, персонал организаций на момент опроса был вовлечен в различные виды наставничества. Это, помимо таких его форм, как дообучение на рабочих местах, регулируемое руководством отделений посредством кадрового менеджмента, инициативное курирование молодежи в ходе ее адаптации и разного рода схемы неформальной передачи практических знаний по широкому кругу вопросов. Поэтому значительное превосходство количества реальных наставников над числом формальных подопечных говорит о том, что в состав первых входят кураторы, отвечающие достаточно широким представлениям о наставничестве.

Чтобы дать портрет не только выявленного на момент опроса состава наставников, но и оценить возможности его обновления и расширения, из общего числа опрошенных были выделены три группы врачебного и сестринского персонала: 1) те, кто уже являлись наставниками; 2) те, кто не являлись наставниками, но согласны таковыми быть и 3) те, кто не хотели быть наставниками. Сравнительный анализ врачебного персонала показал, что в среде наставников значительно выше доля окончивших аспирантуру или докторантуру (почти 1/4). Причиной их широкой вовлеченности является не только более высокий уровень профессиональных знаний, но и опыт пребывания в качестве подопечных в системе научного наставничества, к тому же наличие научной квалификации в какой-то мере обязывает помогать менее опытным коллегам. Из таблицы 1 видно, что и в составе согласных быть наставниками также достаточно высока доля имевших за плечами аспирантуру или докторантуру, что говорит о возможности задействовать их потенциал.

В целом как реальный, так и потенциальный состав врачей-наставников, в бóльшей мере отличает прохождение через систему кураторства в рамках послевузовской подготовки. Ее основные элементы с притоком молодых специалистов транслируются в отделения медицинских организаций, поэтому представляется крайне важной грамотная постановка наставничества в официальной системе дополнительного медицинского образования. Оказалось, что больше половины вра-

Таблица 1

Распределение респондентов-врачей с разным отношением к наставничеству по уровню медицинского образования, %

Table 1

Distribution of doctors with different attitude to mentoring by medical education, %

|

Отношение к наставничеству |

Уровень образования |

Всего |

||

|

аспирантура, докторантура |

ординатура, интернатура |

высшее |

||

|

Уже являются наставником |

24,4 |

48,8 |

26,8 |

100,0 |

|

Согласились быть |

17,1 |

51,3 |

31,6 |

100,0 |

|

Не согласны быть |

5,6 |

54,4 |

40,0 |

100,0 |

Источник: расчеты автора по данным анкетного опроса в 2019 г. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).

чей-наставников занимались научно-ис- точно много сочетавших основную и на-следовательской деятельностью, и боль- учно-исследовательскую работу, в числе шинство из них полагали, что она способ- же не согласных стать кураторами, напро-ствует основной работе (табл. 2). Среди тив, почти 80% научной деятельностью не готовых быть наставниками также доста- занимались.

Таблица 2

Распределение респондентов-врачей с разным отношением к наставничеству по вовлеченности в научную деятельность, %

Table 2

Distribution of doctors with different attitude to mentoring by their scientific activity, %

|

Отношение к наставничеству |

Оценка роли научной деятельности в работе |

Всего |

|||

|

способствует |

роли не играет |

научной работой не занимаются |

затруднились ответить |

||

|

Уже являются наставником |

43,9 |

7,3 |

48,8 |

0,0 |

100,0 |

|

Согласились быть |

30,3 |

6,6 |

57,9 |

5,2 |

100,0 |

|

Не согласны быть |

8,0 |

10,2 |

79,5 |

2,3 |

100,0 |

Источник: расчеты автора по данным анкетного опроса в 2019 г. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).

Сопоставление квалификационного уровня респондентов (врачей и медсестер) показало, что половина наставников имела высшую категорию, а группа кандида- тов в наставники существенно уступала по этому показателю фактическим кураторам (табл. 3).

Таблица 3

Распределение респондентов с разным отношением к наставничеству по квалификационной категории, %

Table 3

Distribution of respondents with different attitude to mentoring by qualification category, %

|

Отношение к наставничеству |

Квалификационная категория |

Всего |

|||

|

высшая |

первая |

вторая |

нет категории |

||

|

Уже являются наставником |

50,0 |

6,6 |

6,2 |

37,2 |

100,0 |

|

Согласились быть |

28,7 |

16,0 |

2,7 |

52,6 |

100,0 |

|

Не согласны быть |

26,9 |

13,4 |

2,0 |

57,7 |

100,0 |

Источник: расчеты автора по данным анкетного опроса в 2019 г. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН).

Данные различия позволяют полагать, что определенная часть согласных быть кураторами не включена в систему наставничества именно в связи с отсутствием квалификационной категории. Но важно и то, что 16% имели первую категорию, то есть находились в шаге от высшей квалификации. В таком случае, создание дополнительных преимуществ, связанных со статусом наставника, даст толчок и к получению высшей категории, а, как было выявлено в ходе опроса, подготовка к «сдаче на категорию» достаточно сильно мотивировала к совершенствованию профессионализма. К тому же наставники и согласные ими стать оценили свой уровень профессиональной компетентности как достаточный для выполнения должностных обязанностей и примерно одинаково (14–15%) полагали, что уровень их компетентности выше выполняемой работы. В то же время среди не согласных быть наставниками доля таковых была ниже, то есть недостаточность необходимой квалификации не позволяла значительной их части рекомендовать себя в качестве наставника.

Согласно официально установленной границе отбора наставников стаж работы по специальности должен превышать 5 лет. Хотя 5-летний стаж является достаточным для первичной адаптации молодежи (в особенности медсестер), к должностным обязанностям на рабочем месте или для оказания помощи в ходе «вливания» в коллектив, предпочтительным для наставничества в широком смысле следует признать стаж не менее 15 лет, который имела почти половина реальных кураторов. В число фактических наставников вошли и респонденты со стажем до 5 лет (20%), то есть их помощь тоже востребована. Частично ее предоставляют опытные специалисты, сравнительно недавно прошедшие переквалификацию. Со стороны молодежи эта помощь относится к обучению навыкам работы с компьютерными программами и новейшим оборудованием, к передаче знаний, усвоенных в ходе стажировок в ведущих меди- цинских центрах и другим. В этих случаях формируется наставнический симбиоз старшего и молодого поколений, который приобретает растущую значимость. При этом готовность молодежи быть кураторами можно оценить как достаточно высокую.

Важный критерий — содержание медицинской работы с учетом степени ее сложности, уровня ответственности, рисков совершения медицинских ошибок. Исходя из публикаций, считается, что медперсонал, работающий в поликлинике на приеме, находится в более благоприятных условиях, чем в стационаре или скорой помощи (речь идет, в первую очередь, о хирургии и реанимации). Имеющие место различия должны отражаться таким образом, чтобы в самых сложных видах деятельности постановка наставничества была налажена на более высоком уровне, касаться не только молодежи, но и зрелых «мигрантов» из поликлиники в стационар. И в какой-то мере данное требование выполняется. Так, согласно результатам опроса, на трех наставников, работавших в отделениях по оказанию медицинской помощи в условиях круглосуточного стационара, приходилось двое, работавших в амбулаторных условиях. Среди согласных заняться наставничеством данное соотношение составляло только один к одному, то есть резервный состав в стационарах был меньше, чем в поликлиниках.

Кто нуждается в наставнике? Это зависит от конкретных требований к должности, трудовой мобильности медперсонала и качественного состава нового пополнения (уровня подготовки, опыта работы, личностных особенностей и так далее). В советской практике, к примеру, в их число включались врачи-интерны, вновь принимаемые врачи и средний медицинский персонал со стажем работы до 6 лет (если по мнению коллектива у них были недостаточный опыт и профессиональные навыки, они требовали повышенного внимания), и такие лица составляли примерно 10% работников в зависимости от уровня текучести [9. С. 37].

Согласно результатам опроса лишь 5% респондентов указали, что им нужен наставник, в том числе 2/3 уже имели его, а 1/3 — такового не имели. Эта потребность в бóльшей мере присуща врачебному персоналу, чем сестринскому. Среди молодых врачей чаще прикрепляли куратора к закончившим только вуз, а большая часть тех, кто не имели наставника, напротив, прошли первую ступень послевузовской подготовки. При этом хорошо известны факты, что даже клинические ординаторы не всегда готовы к работе. Среди тех, у кого был наставник, подавляющее большинство не имели квалификационной категории. Но среди нуждавшихся в наставнике, но не имевших его, были респонденты и с высшей квалификационной категорией, не так давно пришедшие из организаций вне системы ДЗМ. Их проблемы, скорее всего, связаны со спецификой должностных обязанностей на новом месте и необходимостью влиться в коллектив. В данном случае, похоже, считалось, что работнику с большим медицинским стажем не составит труда преодолеть эти трудности. Поэтому есть основания говорить о непро-работанности подходов к выявлению контингента медперсонала, нуждающегося в наставнической помощи. Выявилась также бóльшая востребованность наставников в стационарах, где роль наставника не ограничивается обучением, он несет и ответственность за работу подопечного. Поэтому в стационарах в бóльшей мере нужны модели, предполагающие тесное взаимодействие куратора и наставляемого.

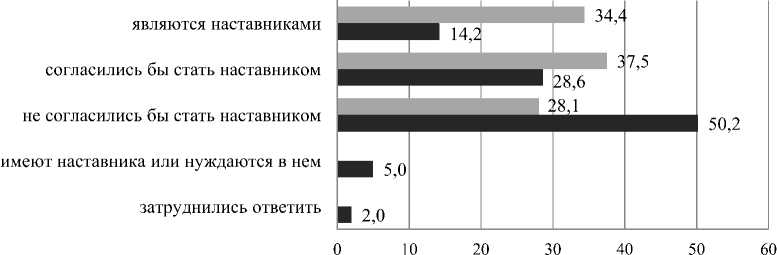

Насколько остро стоит проблема с наставничеством сегодня в целом? Как показали результаты опроса, необходимость внедрять или расширять наставничество осознана многими респондентами. На эту необходимость указали 43% респондентов, 30% не видели в нем нужды, еще 2% отметили другой вариант решения проблемы. Достаточно высокой оказалась доля затруднившихся ответить (1/4), что говорит скорее о неуверенности в оценке востребованности системы наставничества, и в том, какой должна быть эта система. Выше оценили важность ее развития врачи, для которых классическая форма более актуальна, чем для медсестер.

Исследование показало, что потенциальные возможности института наставничества в настоящее время задействованы в небольшой мере. Хотя примерно пятая часть опрошенного медперсонала вовлечена в систему наставничества в качестве кураторов или подопечных, используемые формы в основном ориентированы не на формирование и стимулирование профессиональной карьеры молодых специалистов, а на краткосрочные формы их первичного дообучения и адаптации на рабочих местах. При этом качественный состав действующих наставников и согласных таковыми стать позволяет говорить о наличии хороших перспектив его задействования с целью расширения наставничества в системе столичного здравоохранения.

Список литературы Вовлеченность медицинского персонала московского здравоохранения в систему наставничества

- Развитие кадрового потенциала столичного здравоохранения / ред. Е. И. Аксенова, О. А. Александрова, А. В. Ярашева. - Москва: НИИ ОЗММ ДЗМ, 2019. - 244 с. 978-5-907251-15- ISBN: 978590725115

- Razvitiye kadrovogo potentsiala stolichnogo zdravoohraneniya [Development of Staff Capacity of the Moscow Healthcare]. Eds. E. I. Aksenova, O. A. Alexandrova, A. V. Yarasheva. Moscow. 2019. 244 p. (in Russ.)

- Коленникова, О.А. Обновление кадрового состава медучреждений столичного здравоохранения / О. А. Коленникова // Труды Научно-исследовательского института организации здравоохранения и медицинского менеджмента. - Москва: НИИ ОЗММ ДЗМ, 2019. - С. 44-46.

- Kolennikova O. А. Obnovleniye meditsinskogo personala v Moskovskom zdravookhranenii [Renewal of medical staff in Moscow healthcare]. Trudy Nauchno-issledovatel'skogo instituta organizatsii zdravoohraneniya i medicinskogo menedzhmenta [Papers of Research Institute for Healthcare Organization and Medical Management]. Moscow. 2019. P. 44-46. (in Russ.)

- Батышев, А. С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе / А. С. Батышев. - Москва: Высшая школа, 1985. - 272 с.

- Batyshev A. S. Pedagogicheskaya sistema nastavnichestva v trudovom kollektive [Pedagogical System of Mentoring in Labor Collectives]. Moscow. Vysshaya Shkola. [Higher School]. 1985. 272 p. (in Russ.)

- Наставничество / В. П. Арсланьян, М. С. Лузанина, И. А. Мотовилина [и др.] - Тамбов: Юлис, 2018. - 166 c. 978-5-98407-021-8. ISBN: 978-5-98407-021-8

- Nastavnichestvo [Mentoring]. V. P. Arslanyan et al. Tambov. Yulis. 2018. 166 p. (in Russ.)

- Эсаулова, И.А. Новые модели наставничества в практике обучения и развития персонала зарубежных компаний / И. А. Эсаулова // Стратегии бизнеса. Электронный научно-экономический журнал. - 2017. - № 6(38). - URL: https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/329?locale=ru_RU (дата обращения: 12.02.2020).

- Esaulova I. A. Novyye modeli nastavnichestva v praktike obucheniya i razvitiya personala zarubezhnyh kompanij [New mentoring models in foreign companies' practice of training and developing personnel]. Strategii biznesa [Business Strategies]. Electronic scientific and economic journal. 2017. No. 6(38). P. 8-13. Available at: https://www.strategybusiness.ru/jour/article/view/329?locale=ru_RU (Accessed: 12 February 2020). (in Russ.)

- Бурдастова, Ю.В. Наставничество в системе здравоохранения: тренд или необходимость? / Ю. В. Бурдастова // Народонаселение. - 2020. - Т. 23. - № 1. - С. 148-154. DOI: 10.19181/population.2020.23.1.12

- Burdastova Yu. V. Nastavnichestvo v sisteme zdravoohraneniya: trend ili neobhodimost'? [Mentoring in healthcare: trend or necessity?]. Narodonaselenie [Population]. 2020. No. 1(23). P. 148-154. (in Russ.)

- Белицкая, Е.Я. Наставничество в здравоохранении: цели, задачи, направление / Е. Я. Белицкая // Здравоохранение Российской Федерации. - 1979. - № 6. - С. 13-1

- Belitskaya E. Ya. Nastavnichestvo v zdravoohranenii: Tseli, zadachi, napravlenie [Mentoring in healthcare: Goals, tasks, direction]. Zdravoohranenie Rossijskoj Federacii [Health Care of the Russian Federation]. 1979. No. 6. P. 13-1 (in Russ.)

- Гуров, А.Н. Эффективное руководство и стили руководства в медицинской организации / А. Н. Гуров, М. И. Жукова, С. М. Смбатян. - Москва.: МОНИКИ, 2016. - 30 с. 978-5-98511-343-3. ISBN: 978-5-98511-343-3

- Gurov A. N., Zhukova M. I., Smbatyan S. M. Effektivnoye rukovodstvo i stili rukovodstva v medicinskoj organizatsii [Effective management and management styles in medical organization]. Moscow. 2016. 30 p. (in Russ.)

- Агарков, В.П. Опыт работы по наставничеству в городской больнице / В. П. Агарков, В. М. Старосотников // Советское здравоохранение. - 1976. - № 11. - С. 36-40.

- Agarkov V. P., Starosotnikov V. M. Opyt raboty po nastavnichestvu v gorodskoj bol'nitse [Mentoring experience in a city hospital]. Sovetskoye zdravoohraneniye [SovietHealth Care]. 1976. No. 11. P. 36-40. (in Russ.)