Возбудитель фомоза на вегетирующих растениях подсолнечника в Краснодарском крае

Автор: Саукова С.Л., Ивебор М.В., Антонова Т.С., Арасланова Н.М.

Рубрика: Защита растений и иммунология

Статья в выпуске: 2 (159-160), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены фотографии симптомов проявления фомоза на листьях и стеблях подсолнечника. Собраны изоляты возбудителя болезни на вегетирующих растениях подсолнечника в 20122013 гг. По результатам исследований из пораженных образцов вегетирующих растений выделен гриб и по систематике G.H. Boerema et al. (2004) идентифицирован как Phoma macdonaldii. Описаны морфолого-культуральные признаки вида, его анаморфной и телеоморфной стадий развития и представлены их фотографии.

Подсолнечник, фомоз, пикнида, пикноспоры, псевдотеций, сумки, аскоспоры

Короткий адрес: https://sciup.org/142151195

IDR: 142151195 | УДК: 633.854.78:632.4:631.522.21

Текст научной статьи Возбудитель фомоза на вегетирующих растениях подсолнечника в Краснодарском крае

The photoes showing the Phoma symtoms on sunflower leaves and stems are presented. The isolates of pathogen were isolated from vegetating sunflower plants in 2012–2013. A fungus was isolated in affected samples of vegetating plants, later it was determined as Phoma macdonaldii according to taxonomy of Boerema et al. (2004). There are described the morphological and cultural traits of this species, its anamorphous and teleomorphous stages of development; the photoes of these stages are presented.

Грибы рода Phoma Sacc. географически широко распространены и представляют собой большую группу видов, которые найдены в многочисленных экологических нишах. Представители рода поражают многие сельскохозяйственные растения, болезнь которых называют фомозом: лен, рапс, подсолнечник, картофель, крестоцветные и зонтичные овощные и другие культуры; вызывают болезни людей, млекопитающих и рыб [1]. Виды P . herbarum West., и P . glome-rata повреждают промышленные материалы, вызывая пятна на штукатурке внутри зданий с повышенной влажностью, разрушая лакокрасочные покрытия, размягчая бетон [2]. Многие представители рода Phoma Sacc. образуют фитотоксические метаболиты ( P . herbarum, P. macrostoma и др.), которые могут быть использованы при разработке экологически безопасных средств борьбы с сорными растениями, сочетающих полезные свойства синтетических и биологических препаратов[3].

Фомоз (черная стеблевая пятнистость) распространен во многих странах и является серьезной угрозой для культуры подсолнечника во Франции [4], Югославии, Болгарии, Румынии [5], Америке, Австралии [6]. По литературным данным, в Европе потери урожая подсолнечника от болезни составляли 30 % [7], а в США – до 70 % [8]. В последнее время заболевание на подсолнечнике проявляется повсеместно на территории России. В Белгородской области поражение подсолнечника фомозом в конце вегетации со- ставляло 100 %, с ограниченным развитием – до 10 % [9]. Распространенность этой болезни на посевах подсолнечника в Краснодарском крае за 1992–2004 гг. колебалась от 3,1 до 43,9 % и отмечалась ежегодно [10].

При искусственном заражении корзинок подсолнечника в период начала налива семян болезнь вызывала снижение энергии прорастания семян на 3 %, всхожести – на 2 % и повышение лузжистости семян – на 4 %. При раннем заражении корзинки (диаметром 6–7 см) происходило снижение энергии прорастания семян на 13 %, всхожести – на 6 %, лузжистость повышалась на 27 % [11].

Согласно литературным данным, единого мнения о видовой принадлежности гриба – возбудителя фомоза на подсолнечнике – нет.

М. Ачимович (М. Acimovic, 1964) выделил возбудителя болезни только из сухих стеблей растений подсолнечника и определил его как Phoma herbarum West. var. helianthella Sacc., и изучил морфобиологические свойства гриба в условиях Югославии [5].

С.П. Алексеева (1966) идентифицировала гриб, выделенный из больных растений подсолнечника в Краснодарском крае, как Phoma helianthi Alekseeva [12].

В Англии патоген выделен из вегетирующих растений подсолнечника под названием Phoma oleraceae var. helianthi-tuberosi Sacc. [13].

Как Phoma macdonaldii Boerema гриб – возбудитель фомоза на подсолнечнике, впервые зарегистрирован во Франции [14]. В Аргентине Phoma macdonaldii распространен во всех регионах, где выращивают подсолнечник [15].

G.H. Boerema et al. (2004) сделали вывод, что ранее известные анаморфы были ошибочно отнесены к виду Phoma oleraceae var. helianthituberosi Sacc., являющимся синонимом вездесущего сапрофита Phoma herbarum Westend., sect.

Phoma . Согласно их систематике, в настоящее время род Phoma включает девять секций, к секции Plenodomus относится Phoma macdonaldii . Род связан с тремя различными телеоморфными родами: Didymella , Leptosphaeria, Pleospora [16] .

Возбудитель фомоза или черной стеблевой пятнистости подсолнечника относится к классу Deuteromyces , порядку Sphaeropsidales, роду Phoma . Грибы этого рода генетически связаны с аскомицетами из родов Leptosphaeria и образуют в жизненном цикле анаморфную и телеоморф-ную стадии развития [2].

Целью данной работы являлось определение видовой принадлежности возбудителя фомоза, выделенного из пораженных вегетирующих растений подсолнечника в условиях Краснодарского края.

Материалы и методы. Исследования проводили на центральной экспериментальной базе (ЦЭБ) ВНИИМК, в лаборатории иммунитета и электрофореза.

На селекционных полях ВНИИМК разных районов Краснодарского края из корней (100 шт.), листьев (200 шт.), черешков и стеблей (300 шт.) больных вегетирующих растений подсолнечника выделяли изоляты возбудителя фомоза по общепринятой методике [17; 18].

Для поверхностной стерилизации пораженных фрагментов растений объект выдерживали в 2 %-ном растворе марганцово-кислого калия в течение 1–5 мин и многократно промывали стерильной водой. Пораженные части растения размером до 1,0 см стерилизовали в 96о спирте, обжигали и высевали на питательную среду. Первичное выделение культур, как и посевы исследуемых грибов, производили на питательной среде овсяный агар (ОА) рH 6,0 с добавлением антибиотиков с широким спектром противобактериального действия (стрептомицина, биомицина и др.). Питательную среду овсяный агар (ОА) готовили следующим образом: 150– 200 г овсяных зерен варили в одном литре воды в течение 20 мин, сцеживали отвар, добавляли в него 20 г агара. Автоклавировали при 1,2 атм. 30 мин и разливали в чашки Петри. Выращивали изоляты при оптимальном для патогена температурном режиме 20–25 оС. Изучали морфологокультуральные характеристики выделенных изолятов на питательной среде (ОА) на 3-й, 5-, 7-, 10- и 14-й дни. Идентификацию гриба проводили по систематике G.H. Boerema et al. (2004).

Результаты и обсуждение. По данным С.П. Алексеевой (1966), фомоз поражает листья, черешки, стебли и корзинки подсолнечника, а по данным последних лет, – повреждаются и корни (Fadil Т. et al., 2011) [11; 12; 19].

В 2012–2013 гг. из растительных образцов в чистую культуру гриб выделяли из корней, листьев, черешков и стеблей вегетирующих растений подсолнечника. Возбудитель фомоза подсолнечника выделялся из черешков и стебля в конце июля, из фрагментов пораженных корней и листьев роста колоний гриба на питательной среде ОА не наблюдалось.

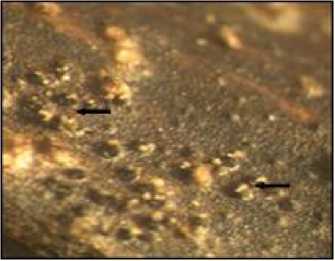

В наших исследованиях черная пятнистость стебля подсолнечника начала проявляться на растениях с 3–4-х пар настоящих листьев с края листовой пластинки в виде угловатых черных пятен, окаймленных желтым ореолом, распространяющихся к черешку. Пораженный лист подсолнечника засыхал, оставаясь на стебле. С черешка поражение переходило на стебель, на этом месте позднее (конец июля – начало августа) появлялись пикниды, которые располагались концентрическими кругами возле черешка под эпидермисом. Пятно увеличивалось вдоль стебля, достигая в диаметре 10–15 см, иногда опоясывая нижнюю часть стебля, повреждая только поверхностные ткани, не затрагивая сердцевину, край пятна имел округлую форму и приобретал черную окраску.

При сильном поражении подсолнечника сердцевина стеблей полностью разрушалась. В сентябре некоторые пятна становились сероватыми (белесыми). При просмотре с помощью лупы можно было увидеть, что такую окраску создавали гифы мицелия, которые находились как на поверхности, так и внутри стеблей растения. На продольном разрезе пораженных стеблей подсолнечника паренхима выглядела черной и рыхлой, вся была пронизана гифами мицелия. При помещении таких стеблей во влажную камеру через пять дней на мицелии появлялись пикниды (рис. 1).

а

Рисунок 1 - Симптомы поражения подсолнечника фомозом (ориг.): а – пораженный лист;

б - пораженный черешок и стебель;

в - фрагмент стебля с разрушенной грибом сердцевиной (продольный разрез)

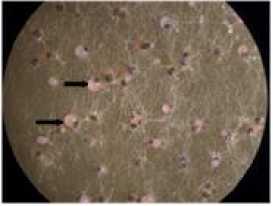

В чистой культуре на среде ОА мицелий гриба в зависимости от изолята был нитевидный, уплотненный, а реверс чашки Петри окрашивался от светло-серого до темно-оливкового цвета. Пикниды образовывались на поверхности гиф мицелия на 3-й день с момента посева. Размеры пикнид варьировали от 60–170 мкм в диаметре. При наличии влажности слизистое вещество внутри пикниды набухало, и пикноспоры выходили из вместилищ в виде узкой ленты белого, розового, серого (дымчатого) цвета. Освобождаясь, лента из конидий, склеенных слизью, изгибалась, напоминая завитки спирали. Конидии эллипсовидные, яйцевидные одноклеточные прозрачные (бесцветные) располагались над пикнидой в виде капли (экссудата) (рис. 2). Размеры конидий 4,5– 10 × 1,5–4 мкм.

а

б

в

Рисунок 2 – Пикниды и пикноспоры (см. стрелки) Phoma macdonaldii Boerema (2004) (ориг):

а – на пораженном стебле подсолнечника;

б – в чистой культуре гриба на среде ОА;

в – выход из пикниды пикноспор в виде узкой ленты

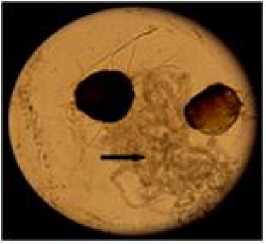

Телеоморфную стадию ( Leptosphaeria lindquistii Frezzi) получали путем помещения собранных с поля пораженных фомо-зом стеблей подсолнечника в морозильную камеру с температурой -20 оС (условия, приближенные к естественным для зимовки). Через три месяца отмывали поверхность стеблей стерильной водой и щеткой, помещали во влажную камеру и выдерживали при температуре +25–28 °С в течение месяца. Псевдотеции образовывались очагами на фрагментах стебля и имели кувшинообразную форму размером 130–230 мкм; при их созревании выходили сумки с аскоспорами. В каждой сумке было восемь аскоспор, которые располагались однорядно, с одной или двумя перегородками. Псевдопарафизы находились между сумками (рис. 3).

а

б

Рисунок 3 – Псевдотеции (указаны стрелками) на стебле подсолнечника (а) и выход сумок и аскоспор (б) (ориг.)

Вывод. В результате проведенных исследований из большой выборки (300 шт.) фрагментов поражённых фомозом растений подсолнечника, собранных в разных районах Краснодарского края, выделен гриб, принадлежащий к роду Phoma .

Идентификация по систематике G.H. Boerema et al. (2004) показала, что этот гриб относится к секции Plenodomus и в жизненном цикле образует анаморфную -Phoma macdonaldii Boerema, и телеоморф-ную - Leptosphaeria lindquistii Frezzi, стадии развития.