Воздействие огня на деревянные сооружения Умревинского острога

Автор: Бородовский А.П.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена интерпретации следов горения на остатках различных деревянных сооружений Умревинского острога первой половины XVIII столетия. Целью исследований было выявление, систематизация и анализ происхождения термических воздействий на сохранившиеся детали деревянных оборонительных и жилых конструкций острога. Отсутствие следов огня на основаниях тыновин стен Умревинского острога, сохранившихся в тыновых канавках, свидетельствует об отсутствии их специальной термической обработки перед их помещением в грунт. Именно вследствие этого, судя по письменным источникам первой трети XVIII века, тыновые стены Умревинского острога достаточно быстро разрушались. На другом оборонительном сооружении - угловой юго-западной башне следы огня связаны с ее разрушением во второй половине XVIII века. Следует отметить, что сваи фундамента башни, так же как тыновины, не имели специального обожжения в гидроизолирующих целях. Эту функцию для основания пола сруба башни выполняла глинистая подсыпка. В центральной части острога были зафиксированы сгоревшие руины жилой конструкции. Обилие нумизматического материала на этом пожарище позволяет датировать это событие не позднее конца XVIII века. Следы воздействия огня на жилые сооружения XVIII века обнаружены и на посаде Умревинского острога в районе выявления клада монетного серебра, состоящего из «капельных» копеек петровского времени, чеканившихся до 1718 г. Отдельные факты обожжения фиксируются и в некоторых погребениях более позднего некрополя, сформировавшегося на внутренней площади острога не ранее рубежа XVIII-XIX вв. В целом, для топографии следов горения на Умревинском остроге характерна локальность, что исключает воздействие на оборонительные сооружения и жилые конструкции масштабных лесных пожаров. Такие стихийные бедствия фиксировались в письменных источниках для севера Верхнего Приобья еще в конце XVII века и являлись для сибирских острогов одним из факторов их разрушения и необходимости восстановления.

Раннее новое время, сибирские остроги, деревянные сооружения, фортификация, воздействие огня

Короткий адрес: https://sciup.org/145146145

IDR: 145146145 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0371-0376

Текст научной статьи Воздействие огня на деревянные сооружения Умревинского острога

Для деревянных сооружений огонь всегда был самой разрушительной стихией. В Сибири, в самом начале XVIII столетия власти уделяли особое внимание противопожарным мерам для различных военных, административных, хозяйственных и жилых построек из дерева. Причиной воздействия огня было несколько факторов – антропогенный (военный, бытовой) и стихийный. Следы таких воздействий археологически прослежены на целом ряде сибирских острогов (Братском, Тобольском, Ал-базинском, Казымском, Ляпинском, Бикатунском). В частности, под нижними венцами башен Братского острога была зафиксирована угольная прослойка и остатки частокола. Это позволило сделать вывод о гибели предшественника Братского острога в пожаре в первой трети XVII в. [Никитин, 1961, с. 222]. В 1677 г. сгорели тыновые стены Тобольского острога [Матвеев, Аношко, Клименко, 2012]. Еще одним примером, является Албазин-ский острог. Во время первой маньчжурской осады он подвергся значительным разрушениям и сгорел в 1685 г. Спустя еще год (1686 г.) острог был восстановлен и выдержал новую маньчжурскую осаду, но затем, по условиям Нерчинского договора (1689 г.) был окончательно разрушен [Албазинский…, 2019, с. 137, рис. 2.2.20, с. 138, 192]. В 1710 г., судя по письменным источникам, был сожжен Бикатун-ский острог [Бородаев, Контев, 2015, с. 96, 97]. Рукотворные пожары начала XVIII и ХХ вв. известны по письменным источникам на территории Ляпин-ского острога [Визгалов, Балуева, 2009, с. 277; Кра-дин, 1988, с. 89]. В 1786 г. произошел пожар в доме управляющего Чаусского острога*.

Не менее значимыми для стратиграфии и дендрохронологии острогов при формировании на их территории следов интенсивного горения являются лесные пожары. Например, при дендрохронологической датировке строительного материала (осень 1744 – зима 1745 г.) башен Казымского острога особое значение имели письменные данные о пожаре – 1742 г. Скорее всего, последствия этого природного явления и обусловили обновление острога, который затем в 1751 г. был упразднен [Мыглан, Слюсарен-ко, Майничева, 2010, с. 76]. В этой связи не менее важен факт масштабного лесного пожара 1989 г.

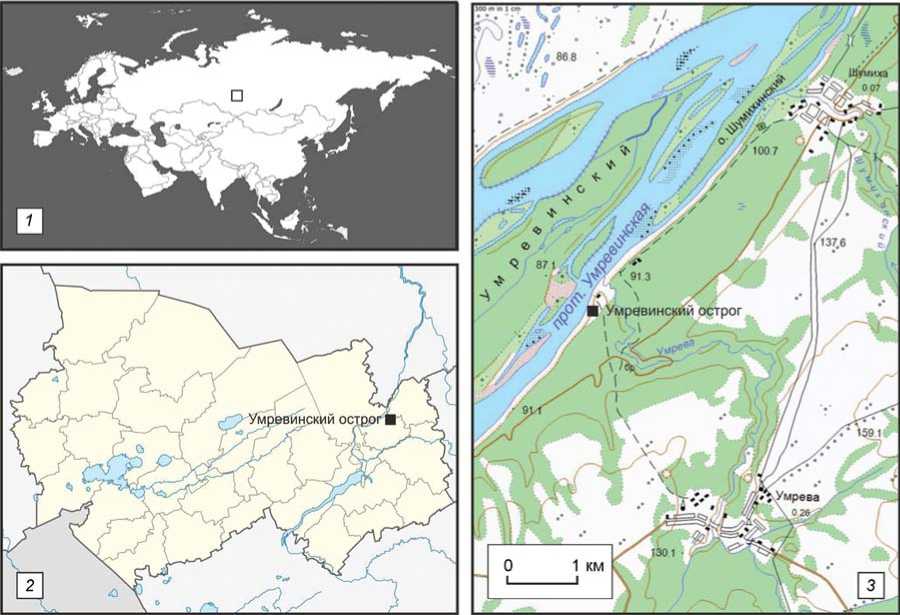

на территории бывшего расположения Казымско-го острога [Молодин и др., 2018, с. 149, 150]. Для Верхней Оби упоминание о таких стихийных бедствиях появляется в письменных источниках еще в конце XVII в. В отписке томского воеводы И.М. Кольцова-Моссальского от 1682 года упоминается о «молнии велики и громы сильные, и теми молниями … леса и черни выгорели без остатку» [Уманский, 1980, с. 144, 145]. Данные о масштабных лесных пожарах в верхнеобском регионе имеются и в более поздних письменных источниках конца XIX – начала ХХ веков [Лесные..., 1932, с. 126; Бо-родовский, 2005]. При дендрохронологических исследованиях в окрестностях Умревинского острога (рис. 1) (с. Ташара Мошковского района Новосибирской области) среди строительного материала жилых построек были выявлены следы таких пожаров [Бородовский, 2011]. По результатам многолетних археологических исследований на Умре-винском остроге, удало сь проследить не сколько разновидностей воздействия огня (рис. 2). Среди них следы пожара на угловой юго-западной башне и жилом сооружении в центральной части острога, а также обожжения на некоторых погребальных конструкциях некрополя, сформировавшего впоследствии на месте существования острога.

Стратиграфическая последовательность расположения следов интенсивного горения являлась важным фактором, определившим сохранно сть первоначального профиля и размеров юго-западного угла рва Умревинского острога, поскольку значительная масса следов горения фактически законсервировала этот участок земляного оборонительного сооружения начала XVIII века (рис. 2, 1 ). Один из наиболее обширных и мощных прокалов располагался не только в заполнении юго-западного угла рва острога около свайно-столбчатого фундамента набережной башни. Он был представлен пятном значительных размеров (3 × 5 м), локализованным напротив места расположения ленточно-столбчатого фундамента угловой юго-западной башни.

Прокаленные огнем участки почвы были выявлены вдоль обского побережья от юго-западного края площадки Умревинского острога. В этом же направлении, у края одного из котлованов жилой конструкции также были выявлены следы интенсивного горения. Именно в этом слое с ин-

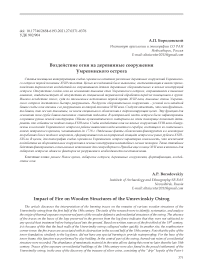

Рис. 1 . Расположение Умревинского острога.

1 – Новосибирская область; 2 – место расположения Умревинского острога в Мошковском р-не Новосибирской обл.; 3 – Умревинский острог и его окрестности.

тенсивным обожжением и был обнаружен Умре-винский клад монетного серебра первой четверти XVIII в. [Бородовский, Горохов, 2016].

Археологические исследования различных участков Умревинского острога и прилегающих к нему территорий позволили установить общий характер распространения следов интенсивного горения. Еще последствия значительного пожара жилого деревянного сооружения, произошедшего в конце XVIII столетия, были зафиксированы в центральной части Умревинского острога. В дальнейшем периферия обширного прокала от этого события была перерезана целым рядом могил Ум-ревинского некрополя, возникшего на ме сте площадки упраздненного острога.

Для установления относительной хронологии событий, связанных с пожарами на Умревинском остроге, определенное значение имеют нумизматические материалы. Например, в слое горения у края котлована жилой конструкции за пределами Умревинского острога на участке обнаружения монетного клада серебра реперными монетами являются серебряные «капельные» копейки 1717 г., царствования Петра I. Медная закладная монета (денга) 1730 г. на ленточно-столбчатом фундаменте юго-западной башни Умревинского острога около заполнения рва со следами горения относится уже к правлению Анны Иоанновны. Она маркирует относительную хронологию возведения этой башни. Однако точная датировка ее пожара достаточно проблематична. Соотношение данных письменных и археологических источников по наличию в первой трети XVIII в. количества башен на Умревин-ском остроге позволило С.В. Горохову, выдвинуть предположение, что она сгорела уже к 1741 г. [Горохов, в печати]. Однако этот пожар мог произойти и позже, когда башня накренилась и рухнула в сторону реки, где потом ее обломки и были сожжены. Косвенным подтверждением такой версии является отклонение к реке, возведенной на этом же месте башни-новодела в 2003 г., а также факт ликвидации остатков башни на Ляпинском остроге в начале ХХ в. В 1927 г. ее сжег местный крестьянин, «поскольку развалины, находясь на сенокосных угодьях, ему мешали» [Крадин, 1988, с. 89]. Для Умревинского острога, учитывая место расположения юго-западной башни, фактор расчистки сенокосных угодий был, конечно, вряд ли актуален, поскольку это оборонительное сооружение находилось фактически в одной из центральных зон жилой застройки Умревинской слободы. Не менее важен и другой факт: если принять 1741 г. за дату пожара угловой юго-западной башни Умревинского острога, то это дает определенные основания син-

Рис. 2. Следы воздействия огня на различных деревянных сооружениях Умревинского острога.

1 – следы пожара во рву у фундамента угловой юго-западной башни; 2 – руины сгоревшей жилой конструкции в центре острога, перекрытые более поздним некрополем; 3 – план Умревинского острога; 4 – погр. 80 со следами обожжения.

хронизации ее деревянной конструкции с сохранившимися башнями Казымского острога. Они были датированы по данным дендрохронологии [Мы-глан, Слюсаренко, Майничева, 2010, с. 76].

Другой не менее показательный факт – обнаружение нумизматического материала в слое горения в центральной части Умревинского о строга под деревянной погребальной конструкцией элитного детского погребения. Оно было впущено в слой со следами горения жилой конструкции (рис. 2, 2), где была обнаружена медная сибирская монета 1767 г. При этом самая поздняя монета на пожарище в центре сруба жилища относилась к 1797 г. Не обсуждая точных хронологических границ узкого датирования всех этих событий, связанных с пожарами на Умревинском остроге, подчеркнем, что они, в целом, так или иначе соотносятся с нумизматикой XVIII столетия.

Как уже ранее отмечалось, воздействие огня, кроме оборонительных и жилых сооружений, на территории Умревинского о строга обнаружено еще и в погребениях. В частности, крышка деревянной колоды и кости груди погребенного захоронения № 80 (рис. 2, 4 ) имели следы интенсивного обожжения. В состав сопроводительного инвентаря этой могилы входила крупная «гирьковидная» серебряная пуговица с позолотой, которую можно атрибутировать как часть одеяния священнослужителя. Следы огня на костях захороненного и его деревянной погребальной конструкцией, скорее всего, были обусловлено каким-то ритуалом. Например, с огнем в погребальной обрядности русского населения Верхнего Приобья и Барабы был связан обычай помещать в гроб или колоду керамический сосуд с углями из печи дома усопшего [Воробьев, 2001, с. 508]. Воздействие высокой температуры зафиксировано на железных набойках обуви погр. 167 еще одного священнослужителя на Умревинском некрополе. Эти следы представлены на металле в виде расплавленных каких-то минералов, сплавившихся с текстилем. При этом воздействие огня на погребальную конструкцию и скелет погребенного не зафиксировано. Следует отметить, что в этнографической практике известен обычай разведения костров на могилах во время «родительских дней» при посещении кладбищ. Однако, при исследовании южной части некрополя на площадке Умревинского острога таких следов воздействия костров на месте расположения множе ства захоронений не выявлено. Таким образом, пока ритуальное воздействие огня в «некросфере» площадки Умревинского острога можно связывать только с элитными захоронениями священнослужителей.

В целом, для топографии следов горения на Ум-ревинском остроге характерна локальность, что исключает воздействие на оборонительные сооружения, жилые конструкции и погребения масштабных лесных пожаров. Кроме того, выявление следов воздействия огня в культурном слое XVIII в. на этом памятнике имеет определенное значение для установления относительной хронологии различных строительных периодов. В частности, перекрытие прокалом юго-западного угла рва от сгоревшей башни маркирует последовательность сооружения земляных и деревянных оборонительных сооружений Умревинского острога в первой половине XVIII столетия. Наряду с этим, пожар на жилой деревянной конструкции в центре Умревинского острога и последующее освоение этой площадки под некрополь относятся уже к концу XVIII в.

В заключении еще необходимо отметить, что воздействие огня на детали деревянных конструкций оказывает не только деструктивное, но и кон- сервирующее воздействие. Дело в том, что обо-жжение оснований тыновин и свай значительно увеличивало срок их службы, замедляя гниение поверхностного слоя древесины. Однако ни на одной из сохранившихся тыновин Умревинского острога следы обожжения их оснований не были выявлены. Именно этим, очевидно, и объясняется достаточно быстрое разрушение тыновых стен Умревинско-го острога, отраженное в письменных источниках первой четверти XVIII в. [Миллер, 1734; Миллер, 1750, с. 274; Gmelin, 1751, s. 76, 77; Messerschmidt, 1962, s. 79].

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, в рамках научного проекта № 20-09-42058\20.

Список литературы Воздействие огня на деревянные сооружения Умревинского острога

- Албазинский острог : История, археология, антропология народов Приамурья. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - 348 с.

- Бородаев В.Б., Контев А.В. Формирование российской границы в Иртышско-Енисейском междуречье в 1620-1720 гг. - Барнаул: АлтГПУ, 2015. - 416 с.

- Бородовский А.П. Источники по описанию территории нижней части Новосибирского водохранилища до его затопления // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая. - Вып. XIV - Барнаул: [б. и.], 2005. -С. 27-29.

- Бородовский А.П. Дендрохронологические исследования русских острогов в Сибири // Культура русских в археологических исследованиях: междисциплинарные методы и технологии. Омск: [б. и.], 2011. - С. 27-35.

- Бородовский А.П., Горохов С.В. Умревинский клад монетного серебра // Археология, антропология и этнография Евразии. - 2016. - № 2. - С. 102-108.

- Визгалов Г.П., Балуева Ю.В. Поиск Ляпинского острога (по результатам археологических исследований 2007-2008 гг.) // Ханты-Мансийский автономный округ в зеркале прошлого. - Вып. 7. - Томск; Ханты-Мансийск: Изд-во Том. ун-та, 2009. - С. 276-285.

- Воробьев А.А. Сосуды с углями из русских погребений Верхнего Приобья и Барабы как объект археологического изучения // Историко-культурное наследие Северной Азии: итоги и перспективы на рубеже тысячелетий. Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2001. - С. 506-508. ГАТО. Ф.521, Оп. 1, Д. 1, Л. 260-261.

- Горохов С.В. Интеграция письменных и археологических источников по истории Умревинского острога (Новосибирская область) // Вестник Томского государственного университета. История. (в печати)

- Крадин Н.П. Русское деревянное оборонительное зодчество. - М.: Искусство, 1988. - 192 с.

- Лесные пожары // Сибирская Советская Энциклопедия. - Т. III: Л-Н. - М.: Зап.-Сиб. отд-ние ОГИЗ, 1932. - С. 124-127.

- Матвеев А.В., Аношко О.М., Клименко А.И. Остатки старинных Тобольских укреплений на мысу Чукман // AB ORIGINE: археолого-этнографический сборник Тюменского государственного университета. -Вып. 4. - Тюмень: Изд. ТюмГУ, 2012. - С. 76-91.

- Миллер Г.Ф. Описание Сибирского царства. - К. 1. -СПб.: Императорская Академия наук, 1750. - 510 с.

- Миллер Г.Ф. Описание Томского уезда Тобольской провинции в Сибири в нынешнем его положении, в октябре 1734 г. [Электронный ресурс]. - URL: http://www. vostlit.info/Texts/rus16/Miller/text6.phtml?id=9713 (дата обращения: 15.03.2021).

- Молодин В.И., Новиков А.В., Кениг А.В., Добжанский В.Н., Выборнов А.В., Ведмидь Г.П., Мыглан В. С., Зайцева Е.А., Майничева А.Ю., Шиль А.А. Казымский археолого-этнографический комплекс. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. - 264 c.

- Мыглан В.С., Слюсаренко И.Ю., Майничева А.Ю. Дендрохронологическое обследование башен Казымского острога // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2010. - № 1. - С. 72-77.

- Никитин А.В. Братский острог // Советская археология. - 1961. - № 2. - С. 213-226.

- Уманский А.П. Телеуты и русские в XVII-XVIII веках. - Новосибирск: Наука, 1980. - 296 с.

- Gmelin J.G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1733 bis 1743. - Bd. I. - Gottingen: Verlegts Abram Vandenhoecks seel. Wittwe, 1751. - 516 s.

- Messerschmidt D.G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727. - Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721-1722. -Berlin: Akademie-Verlag, 1962. - 380 s.