Возможность биологизации защиты виноградников от милдью с помощью биопрепарата

Автор: Арестова Наталья Олеговна, Рябчун Ирина Олеговна

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 11, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования - разработка малоопасной и эффективной системы защиты от милдью, предусматривающей совместное использование биологических и химических препаратов. Исследование проведено в период с 2015 по 2019 г. на виноградных насаждениях сорта Каберне Совиньон, который отличается высокой восприимчивостью к милдью, г. Новочеркасска Ростовской области - опытной базы Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко - филиала ФГБНУ ФРАНЦ. Приведены исследования по возможности применения биопрепарата Bacillus subtilis штамм В-10 (титр не менее 109 КОЕ/г, норма расхода 5 л/га) в качестве фунгицида при защите от милдью для повышения экологичности защитных мероприятий из-за уменьшения пестицидной нагрузки. Применение в качестве фунгицида биопрепарата превышало биологическую эффективность контрольного варианта во все годы исследования независимо от интенсивности развития милдью. При умеренной степени развития болезни использование биопрепарата вместо химических фунгицидов возможно во все фазы вегетации, что сдерживает развитие патогена, способствуя сохранению продуктивности растений и уменьшению пестицидной нагрузки. В годы с эпифитотийным развитием милдью желательно применять фунгициды с разными действующими веществами, например метирам (700 г/кг), норма расхода 1,5-2,5 кг/га; фамоксадон (250 г/кг) + цимоксанил (250 г/кг), норма расхода 0,4 кг/га; меди гидроокись (350 г/кг), норма расхода 2-3 кг/га, в фазах: «до цветения», «после цветения», «ягода-горошина», - когда милдью особенно вредоносна, в оставшиеся фазы вегетации - биопрепарат Bacillus subtilis штамм В-10, что будет способствовать получению количественного и качественного урожая, а также уменьшит токсикологический эффект от применения химических фунгицидов в первой половине вегетации.

Виноград, милдью, погодные условия, химические фунгициды, биопрепарат

Короткий адрес: https://sciup.org/140296006

IDR: 140296006 | УДК: 634.8:632.4 | DOI: 10.36718/1819-4036-2022-11-10-18

Текст научной статьи Возможность биологизации защиты виноградников от милдью с помощью биопрепарата

Введение. Милдью ( Plasmopara viticola ) является экономически важным заболеванием во всем мире. В Европу оно было завезено во второй половине XIX в. при импортировании из США подвойных сортов винограда. На Дону заболевание появилось в 1895 г. Потенциальные потери урожая при благоприятных погодных условиях для развития болезни могут составить от 50 до 100 %. У патогена две фазы развития: половое размножение в период покоя и бесполое размножение в течение вегетации. Патоген зимует в виде ооспор, весной они порастают при температуре выше 10 °С. В течение вегетации при благоприятных погодных условиях (высокой влажности воздуха и температуре воздуха) спорангии прорастают, высвобождая зооспоры, которые с помощью дождя и ветра распространяются по виноградным насаждениям. Спороношение происходит на нижней пластинке листа, образуя белый пушистый налет. Поражаются все зеленые органы виноградного растения, вызывая пожелтение, некроз и засыхание [1, 2].

Решающим для развития болезни являются погодные условия в период вегетации. Ученые отмечают, что наиболее благоприятная темпе- ратура воздуха для развития болезни составляет 15–23 °С, при такой температуре зооспоры выделяются уже через 1 ч после инокуляции. При температуре воздуха выше 30 °С отмечается резкое подавление заболевания [3, 4].

Существуют противоречивые мнения об эпидемиологии Plasmopara viticola . Некоторые исследователи предполагают, что ооспоры дают только толчок к заболеванию, не влияя на интенсивность развития болезни, основное развитие болезни происходит при бесполом размножении в благоприятных погодных условиях. Однако другие исследователи отмечают, что ооспоры могут быть источником инокулята не только в начале, но и в течение всей вегетации, причиняя больше вредоносности, чем вторичные инокуляты [5–7].

Наиболее эффективной мерой защиты виноградных растений против милдью является их обработка средствами защиты сразу после цветения, так как в начале роста молодые завязи крайне восприимчивы к заболеванию. Основным средством борьбы с заболеванием на сегодняшний день является способ с применением химических средств. Изначально приме- нялись контактные препараты на основе меди, дитиокарбаматов, фталимидов и др. Позже, в 1970–1980 гг. были созданы системно-контактные препараты, такие как цимоксанил, и системные – фосфорорганические соединения, которые эффективно подавляли развитие болезни, обладали защитными действием и оказались менее токсичны для растений винограда и вина [8, 9].

Количество фунгицидных обработок сильно варьируется в зависимости от восприимчивости сорта: 0–1 для устойчивых и 4–7 для восприимчивых сортов [10]. Таким образом, отбор устойчивых сортов является важным методом профилактической защиты, тем самым снижая пестицидную нагрузку, сокращая бюджет хозяйств и сохраняя окружающую среду. Высокоштамбовая формировка и регулярные агротехнические мероприятия также будут препятствовать развитию болезни, обеспечивая лучшую аэрацию и проникновение солнечного света в крону виноградной лозы. Биологический способ борьбы против милдью является альтернативой традиционному химическому способу борьбы с заболеваниями.

Одним из перспективных способов биологической борьбы с милдью является применение препаратов на основе микроорганизмов Bacillus subtilis (Ehrenberg 1835) Cohn 1872 , представляющих вид бактерий, способных подавлять другие грибы и бактерии, а также стимулировать сами растения активировать свои защитные механизмы [11].

Большинство используемых в виноградарстве сортов восприимчивы к возбудителю милдью и при возделывании требуют обязательного проведения защитных обработок. При этом химический метод защиты растений остается предпочтительным. Недостатком применения химических препаратов является развитие у вредных организмов резистентности к ним, что приводит к необходимости увеличивать нормы расхода, а

Схема защитных обработок

Вестник КрасГАУ. 2022. № 11 также увеличивать число обработок за сезон, это негативно влияет на окружающую среду.

Улучшению фитосанитарной и экологической обстановки, сохранению окружающей среды может способствовать снижение пестицидной нагрузки за счет подбора безопасных и эффективных средств защиты винограда [12].

Цель исследования – разработка малоопасной и эффективной системы защиты от милдью, предусматривающей совместное использование биологических и химических препаратов.

Объекты и методы . Исследование проводилось в Ростовской области в 2015–2019 гг. на виноградных насаждениях сорта Каберне Совиньон, который отличается высокой восприимчивостью к милдью. По результатам исследования дана оценка хозяйственной и биологической эффективности использования биологического препарата с действующим веществом Bacillus subtilis штамм В-10. Применялась норма расхода 5 л/га. Проводились исследования по выявлению влияния данного биопрепарата на рост и развитие виноградных растений.

Оценка степени поражения милдью растений проводились по пятибалльной шкале от 0 (отсутствие видимых признаков поражения) до 5 баллов (сплошное поражение), имелся плотный налет [13].

Используемые в опыте фунгициды имели различные действующие вещества: метирам (700 г/кг), норма расхода 1,5–2,5 кг/га; фамокса-дон (250 г/кг) + цимоксанил (250 г/кг), норма расхода 0,4 кг/га; меди гидроокись (350 г/кг), норма расхода 2–3 кг/га; биопрепарат с действующим веществом Bacillus subtilis штамм В-10 (титр не менее 109 КОЕ/г), норма расхода 5 л/га. Варианты опыта сравнивали с эталоном (использование препарата меди гидроокись) и контролем (без обработки) на естественном фоне развития болезни (табл. 1).

Таблица 1 милдью по фазам вегетации

|

Вариант опыта |

Обработка насаждений по фазам вегетации |

|||

|

до цветения |

после цветения |

рост ягод |

начало окрашивания ягод |

|

|

1 |

Метирам |

Фамоксадон + цимоксанил |

Метирам |

Фамоксадон + цимоксанил |

|

2 |

Биопрепарат |

Биопрепарат |

Биопрепарат |

Биопрепарат |

|

Эталон |

Меди гидроокись |

Меди гидроокись |

Меди гидроокись |

Меди гидроокись |

Учеты интенсивности поражения растений болезнью осуществляли на 7-й день после обработки и перед очередным опрыскиванием по вариантам опыта.

Регламенты применения препаратов устанавливали на основе рекомендаций в государственном каталоге пестицидов, разрешенных к применению на территории РФ.

Результаты и их обсуждение . Доминирующим фактором, влияющим на развитие заболеваний, их интенсивность и распространение, являются метеорологические условия.

Данным исследованием подтверждено, что величина инфекционной нагрузки милдью находится в прямой зависимости от метеорологиче- ских факторов и восприимчивости сорта. Чем раньше создавались условия (частые, интенсивные осадки, умеренная температура воздуха, обильные росы), тем выше была пораженность растений, особенно в фазы роста и развития генеративных органов.

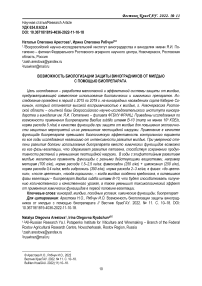

Метеорологические условия в период вегетации в течение пяти лет наблюдений (2015– 2019 гг.) в целом способствовали умеренному развитию милдью, за исключением 2015 и 2016 гг., с эпифитотийным развитием фитопатогена. К сдерживающим факторам, способствующим умеренному развитию патогена, относится недостаточное количество осадков (рис. 1).

Рис. 1. Осадки, выпавшие в период вегетации 2015–2019 гг.

Характер выпадения осадков в течение вегетации был различным в годы исследований. В начале вегетации (апрель-май) в 2015–2017 и 2019 гг. их выпало существенно больше нормы. Так, в мае 2016 г. выпало 3,4 нормы. А в 2018 г. недобор осадков составил 82 (в апреле) и 52 % (в мае). В летние месяцы в основном отмечался недобор осадков, за исключением июля 2016 и 2018 гг.

Гидротермический коэффициент (ГТК), показывающий степень увлажненности территории и составляющий для Ростовской области в среднем 0,7, варьировал по месяцам от 0,1 до 3,1, что свидетельствует о чередовании засушливых и влажных периодов (табл. 2).

Таблица 2

|

Год |

Величина гидротермического коэффициента (ГТК) |

|||||

|

Апрель |

Май |

Июнь |

Июль |

Август |

Сентябрь |

|

|

2015 |

2,7 |

1,6 |

0,4 |

0,4 |

0,4 |

0,1 |

|

2016 |

0,3 |

3,1 |

0,7 |

1,1 |

0,5 |

1,1 |

|

2017 |

3,1 |

1,1 |

0,6 |

0,5 |

0,1 |

0,2 |

|

2018 |

0,2 |

0,4 |

0,1 |

1,9 |

0,1 |

0,6 |

|

2019 |

1,0 |

1,1 |

0,2 |

0,4 |

0,2 |

0,3 |

Гидротермический коэффициент (среднее за 2015–2019 гг.)

Наибольшее количество осадков в начале вегетации, когда милдью особенно вредоносна, и, соответственно, наибольший гидротермический коэффициент наблюдались в 2015 и 2016 гг. В эти же годы при умеренно жаркой по- годе и повышенной влажности, способствующих развитию милдью, наблюдалось эпифитотийное развитие болезни, когда интенсивность поражения растений превышала 3,0 балла (табл. 3).

Таблица 3

|

Фаза вегетации |

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

|

До цветения |

1,3 |

0,9 |

0 |

0 |

0 |

|

После цветения |

3,1 |

3,8 |

1,2 |

0,9 |

0,6 |

|

Рост ягод |

3,3 |

4,1 |

1,5 |

1,4 |

1,1 |

|

Начало окрашивания ягод |

4,1 |

4,3 |

2,1 |

1,8 |

1,3 |

Интенсивность развития милдью, балл, в 2015–2019 гг. на естественном фоне развития болезни, сорт Каберне Совиньон

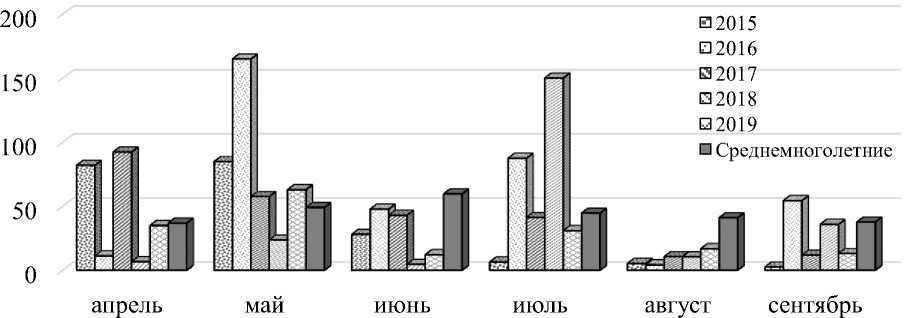

Поражение растений милдью в 2017, 2018, 2019 гг. было умеренным. Применение в качестве фунгицида биопрепарата показало биологическую эффективность, превышающую контрольный вариант, во все годы исследования, независимо от интенсивности развития милдью. В годы с эпифитотийным развитием милдью

(2015, 2016) наибольшую эффективность показал вариант 1 с применением химических фунгицидов. В годы умеренного развития милдью фунгицидная активность биопрепарата была выше эталонного варианта с применением меди гидроокиси (рис. 2).

Рис. 2. Биологическая эффективность биопрепарата по сравнению с контролем и вариантами опыта, сорт Каберне Совиньон

Существенность различий в биологической эффективности между вариантом с биопрепаратом и эталонным вариантом можно объяснить фитотоксическим действием гидроокиси меди в нередкие жаркие дни, когда травмированные ожогами растения больше склонны поражаться микозами.

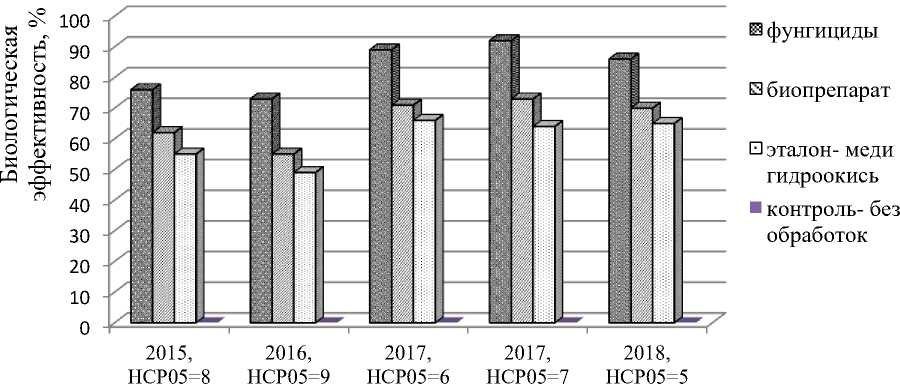

Применение биопрепарата положительно сказалось на показателях продуктивности винограда, что выразилось в существенном увеличении урожайности растений по сравнению с контролем (рис. 3).

Рис. 3. Урожайность винограда в зависимости от примененных фунгицидов, сорт Каберне Совиньон

Урожайность растений в варианте 2 с биопрепаратом была на уровне или несколько превышала эталонный вариант, но была существенно ниже, чем в варианте 1 с фунгицидами.

Качественные показатели урожая (массовая концентрация сахаров и титруемых кислот) в варианте 2 с применением биопрепарата были существенно выше, чем в контрольном и эталонном вариантах (табл. 4, 5).

Таблица 4

|

Вариант опыта |

Массовая концентрация сахаров, г/100 см3 |

|||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

Среднее значение |

|

|

1 (фунгициды) |

22,8 |

21,5 |

22,9 |

21,9 |

22,1 |

22,1 |

|

2 (биопрепарат) |

23,4 |

22,4 |

23,2 |

22,4 |

22,4 |

22,8 |

|

Эталон (меди гидроокись) |

20,9 |

20,5 |

21,9 |

19,9 |

21,6 |

21,0 |

|

Контроль (без обработок) |

19,0 |

18,7 |

19,3 |

18,5 |

19,7 |

19,0 |

|

НСР 05 |

1,1 |

1,3 |

0,9 |

1,2 |

0,6 |

– |

Таблица 5

|

Вариант опыта |

Массовая концентрация титруемых кислот, г/дм3 |

|||||

|

2015 |

2016 |

2017 |

2018 |

2019 |

Среднее |

|

|

1 (фунгициды) |

8,1 |

8,9 |

8,4 |

9,1 |

8,8 |

8,7 |

|

2 (биопрепарат) |

7,9 |

7,8 |

8,0 |

8,3 |

8,3 |

8,1 |

|

Эталон (меди гидроокись) |

8,3 |

9,2 |

8,8 |

9,3 |

8,7 |

8,9 |

|

Контроль (без обработок) |

9,4 |

10,3 |

9,3 |

10,3 |

9,5 |

9,8 |

|

НСР 05 |

0,9 |

1,2 |

0,6 |

1,0 |

0,7 |

– |

Влияние биопрепарата на показатели массовой концентрации сахаров, сорт Каберне Совиньон (2015–2019 гг.)

Влияние биопрепарата на показатели тируемых кислот, сорт Каберне Совиньон (2015–2019 гг.)

По массовой концентрации сахаров и кислот в соке ягод существенность различий между вариантом 1 (фунгициды) и вариантом 2 (биопрепарат) не доказана.

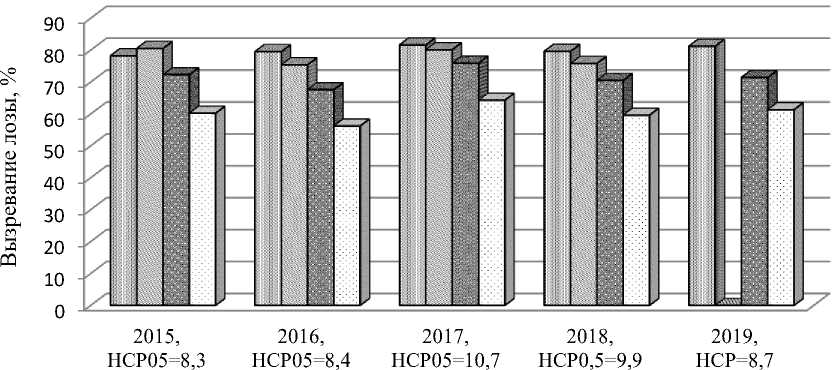

Не выявлено существенных различий по ростовой активности между контролем и вариантами опыта, а также между самими вариантами. Существенность различий по степени вы- зревания лозы по сравнению с контролем доказана для всех вариантов опыта (рис. 4).

Вызревание лозы в контрольном варианте было существенно хуже, чем в остальных вариантах. По степени вызревания лозы различия между эталонным вариантом и вариантами с применением фунгицидов, а также биопрепарата статистически не доказаны.

□ фунгициды □ биопрепарат и эталон- меди гидроокись □ контроль- без обработок

Рис. 4. Вызревание лозы растений сорта Каберне Совиньон в зависимости от вариантов опыта

Заключение. Использование биопрепарата с действующим веществом Bacillus subtilis штамм В-10 (титр не менее 109 КОЕ/г, норма расхода 5 л/га) против милдью винограда показали перспективность его применения. При умеренной степени развития болезни использование биопрепарата вместо химических фунгицидов возможно во все фазы вегетации, что сдерживает развитие патогена, способствуя сохранению продуктивности растений и уменьшению пестицидной нагрузки. В годы с эпифитотийным развитием милдью желательно применять фунгициды с разными действующими веществами, например: метирам (700 г/кг), норма расхода 1,5– 2,5 кг/га; фамоксадон (250 г/кг) + цимоксанил (250 г/кг), норма расхода 0,4 кг/га; меди гидроокись (350 г/кг), норма расхода 2–3 кг/га, – в фазах: «до цветения», «после цветения», «ягода-горошина», когда милдью особенно вредоносна, в оставшиеся фазы вегетации – биопрепарат Bacillus subtilis штамм В-10, что будет способствовать получению количественного и качественного урожая, а также уменьшит токсикологический эффект от применения химических фунгицидов в первой половине вегетации.

Список литературы Возможность биологизации защиты виноградников от милдью с помощью биопрепарата

- Morphological characterization of Plasmopara viticola, the inciting agent of grapes downy mildew / M. Karthick [et al.] // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2019. 8. P. 209-212. DOI: 10.22271/phyto.2019.v8. i6c. 10006.

- Production and release of asexual sporangia in Plasmopara viticola / T. Caffi [et al.] // Phytopathology. 2013. № 103 (1). P. 64-73. DOI: 10.1094/PHYT0-04-12-0082-R.

- Effect of temperature and wetness duration on infection by Plasmopara viticola and on postinoculation efficacy of copper / T. Caffi [et al.] // European Journal of Plant Pathology, 2016. V. 144, P. 737-7б0, DOI: 10.1007/s10658-015-0802-9.

- Rossi V., Caffi T. Effect of water on germination of Plasmopara viticola oospores // Plant Pathology. 2007. № 56. P. 957-966. DOI: 10.1111/j.1365-3059.2007.01685.X.

- Importance of secondary inoculum of Plasmopara viticola to epidemics of grapevine downy mildew / D. Gobbin [et al.] // Plant Pathology. 2005. № 54. P. 522-534.

- Downy mildew (Plasmopara vitícola) - mechanisms of pathogenicity / C. Schmidt [et al.] // Phytomedizin. 2012. V. 42. P. 1-3.

- Gessler C., Pertot I., Perazzolli M. Plasmopara viticola: a review of knowledge on downy mildew of grapevine and effective disease management // Phytopathologia Mediterranea. 2011. № 50. P. 3-44

- Perandin G., Ruffoni M., Pasqualin G. Lotta guidata contro la peronospora della vite con l'impiego di fungicidi preventivi e curativi in pieno campo // Informatore Agrario. 1985. № 41. P. 47-53.

- Dercks W., Creasy L.L. Influence of fosetyl-Al on phytoalexin accumulation in the Plasmopara viticola-grapevine interaction // Physiological and Molecular Plant Pathology. 1989. № 34. P. 203-213.

- Шадура Н.И., Странишевская Е.П., Володин В.А. Вредоносность милдью и сортовая устойчивость на сортах винограда с различной степенью восприимчивости в условиях южнобережного агроклиматического района Республики Крым (Юг России) // Проблемы развития АПК региона. 2016. № 1 (25). Ч. 1. C. 95-99.

- Biological control of the grapevine diseases 'grey mold' and 'powdery mildew' by Bacillus B27 and B29 strains / B. Sihem [et al.] // Indian journal of experimental biology. 2015. № 53 (2). P. 109-115.

- Разработка защитных схем для получения органического винограда на Южном берегу Крыма / Е.П. Странишевская [и др.] // Ма-гарач. Виноградарство и виноделие. 2018. № 4. С. 70-72.

- Талаш А. И. Методика проведения испытаний средств защиты против «сезонных» возбудителей болезней на виноградниках в полевых условиях. Краснодар: СКЗНИИ-СиВ, 2008. 12 с.