Возможность прогнозирования пролапса гениталий у женщин в Кыргызстане

Автор: Субанова Н.А., Стакеева Ч.А., Сыдыкова А.К., Субанова Г.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 8-3 (71), 2022 года.

Бесплатный доступ

Пролапс гениталий остается одной из актуальных проблем современной гинекологии. В статье рассматриваются факторы риска развития заболевания. Изучены анамнез жизни и анамнез заболевания пациенток. 71,6% обследуемых женщин имели в анамнезе внутриматочные манипуляции (медицинский/самопроизвольный аборты, лечебно-диагностические выскабливания полости матки), 70,5% женщин страдали ожирением (из них 30% ожирение I-II степени), разрывы промежности в родах имели 72,1%, из них у 54,9% имелись возникали повторные травмы при родах. 42,6% женщин длительное время выполняли тяжелую работу (строители, повара, сельскохозяйственные работницы), 57,4% женщин имели нагрузку в быту (уход за малолетними детьми, работа на даче, жизнь в частном доме и ведение хозяйства). В статье представлены несколько перинеометров, позволяющих определить силу мышц тазового дна.

Пролапс, факторы риска, травма, тазовое дно, сила мышц, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/170195538

IDR: 170195538 | DOI: 10.24412/2500-1000-2022-8-3-40-44

Текст научной статьи Возможность прогнозирования пролапса гениталий у женщин в Кыргызстане

Актуальность данного исследования заключается в том, что в последние годы во всем мире регистрируется значительный рост числа пациенток, страдающих пролапсом гениталий (ПГ). Известно, что за медицинской помощью обращаются далеко не все женщины, имеющие анатомические изменения со стороны поддерживающего аппарата тазового дна. Низкая обращаемость связана с тем, что ПГ не относится к заболеваниям, непосредственно угрожающим жизни. По мнению ряда исследователей [7], вышеуказанная тенденция приобретает масштаб скрытой эпидемии. Так, ежегодно в мире выполняют более 400 тыс. операций по реконструкции тазового дна, почти половину из них в США и европейских странах, в частности в Германии, Франции и Великобритании. Как отмечают ученые, количество пациенток с ПГ составляет 30-40 тыс. в год (S. Swift et al.) В то же время, несмотря на актуальность данной проблемы, истинные патогенетические процессы ПГ до насто- ящего времени не вполне ясны. Поэтому многие исследователи, занимающиеся данным заболеванием, акцентируют свое внимание на генетических и ферментных факторах его развития. Но тем не менее эпидемиологические исследования, проведенные S. Swift et al. [4] показывают, что наличие в анамнезе вагинальных родов и старение являются основными физиологическими факторами риска развития ПГ. Наиболее значимая причина этой патологии – несостоятельность связочного аппарата матки и тазового дна вследствие родового травматизма, эстрогенной недостаточности, возрастных изменений мышечной и соединительной ткани, повышенного внутрибрюшного давления на фоне тяжелого физического труда.

ПГ возникает при врожденной недостаточности (дисплазии) и других генетически детерминированных заболеваниях соединительной ткани. Так, (B. Deval et al.) отмечают, что в настоящее время дисплазия соединительной ткани является основ- ной причиной ПГ [2]. При этом роды и травмы рассматриваются только как провоцирующие факторы [6]. Д. Айрленд, Р. Ленхарди и другие [3] информируют, что интенсивность биосинтеза коллагена фибробластами зависит от многих факторов: наследственных, гормональных, обменных.

Кыргызстан является страной с преимущественно сельским населением. Число городских жителей составляет 2 млн 73 тысячи человек, в селе проживает в два раза больше – 4 млн 66 тысяч [8].

Цель исследования – определить факторы риска развития пролапса гениталий у жительниц сельской местности КР.

Методы и материалы исследования . Работа проведена в два этапа. С целью изучения причин возникновения пролапса гениталий обследовано 122 пациентки с пролапсом гентиталий, проживающих в Каракулжинском районе Ошской области (основная группа). Контрольную группу составили 46 практически здоровых женщин, проживающий в вышеуказанной местности. Средний возраст пациенток основной группы составил 46±1,0 лет (от 23 до 70 лет), контрольной группы – 40±1,5. Из общего количества больных в репродуктивном периоде жизни было – 46 (37,7%) женщин, в периоде перименопаузы – 35 (28,6%), в постменопаузе – 41 (33,6%). На первом этапе опрос включал сбор жалоб, анамнеза заболевания и анамнеза жизни.

Изучая анамнез больных, особое внимание мы уделили факторам, играющим важную роль в развитии пролапса гениталий. На втором этапе при изучении анатомо-функционального состоянии мочеполовой системы обследуемых женщин использовались данные стандартных и дополнительных методов исследования. Для определения силы мышц тазового дна был использован пневматический цифровой перинеометр iEASE XFT-0010 (Shenzhen XFT Electronics, Китай) [5]

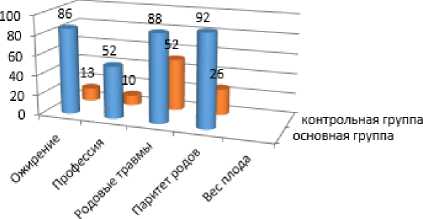

Результаты и обсуждения. 36 (29,5%) пациенток основной группы имели нормальный вес, 86 (70,5%) – имели ожирение, из них 30% страдали тяжелым ожирением. Средний ИМТ составил

25,225 кг/м2. В контрольной группе 33(72,8%) женщин имели нормальный вес, 13 (28,2%) – страдали ожирением I степени (рис. 2).

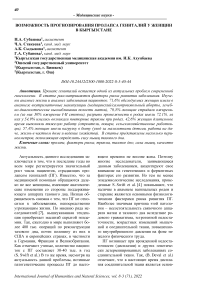

Женщины с ПГ в 52(42,6%) случаях, несмотря на то, что пациентки были домохозяйками, указали на наличие следующих работ в быту – уход за малолетними детьми, работа на даче, жизнь в частном доме и ведение хозяйства, 70(57,4%) опрошенных в повседневной деятельности сталкивались с частым тяжёлым физическим трудом (сельскохозяйственные работы), при этом у 10 (24,3%) женщин контрольной группы работа была связана с физическим трудом (повары, маляры, строители) [1].

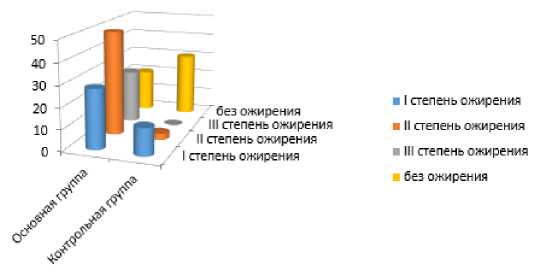

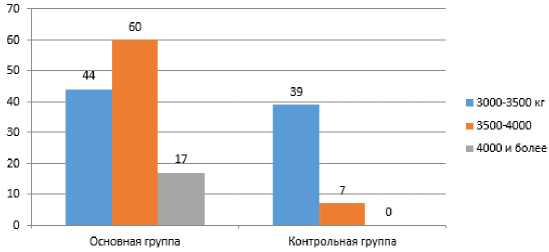

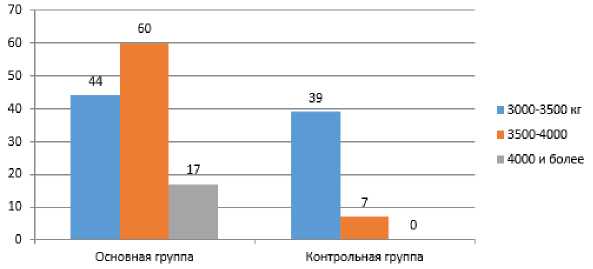

И в основной, и в контрольной группах все женщины были рожавшими, причем 90,9% из них имели 4 и более родов. Медиана количества родов – 4, максимальное количество родов – 7. Больные с ПГ имели четыре и более родов в анамнезе почти в 5 раз чаще, чем женщины без ПГ. Пациентки этих клинических групп достоверно различались по количеству родов в анамнезе, что доказывает важность данного показателя в развитии пролапса гениталий (рис. 3). Средний вес новорожденных при рождении, в обеих группах, составил 3782,73 г. У 54 (45,0%) женщин с ПГ масса новорожденных составила 3501-3999 г, а у 41 (34,2%) вес новорожденных не превышал 3500 г. Минимальный вес составил 2100 г, максимальный – 4900 г, средний вес новорожденных составил 3581 г. Достоверных различий между здоровыми и женщинами основной группы по массе плода нами не выявлено. В нашем исследовании роды плодом, превышающим 4000 г, имели 6 (14,6%) женщин, тогда как в общей популяции этот показатель колеблется в пределах 7,7-10,0% (рис. 4).

Немаловажную роль в этиопатогенезе развития пролапса гениталий играли травмы тазовой диафрагмы в родах. Мы изучили характер травм мягких родовых путей у обследуемых женщин. Разрывы промежности в родах имели 88 (72,1%) женщин, из них у 67 (54,9%) травмы в родах возникали повторно, а у 45(36,8%) не было восстановлена. Обращает на себя внима- ние тот факт, что у женщин контрольной группы (без ПГ), несмотря на относительно высокий процент травм родовых путей в анамнезе 52 (60,0%), не было повторных травм родовых путей и заживления швов на промежности вторичным натяжением (табл. 1). Нами отмечена отрицательная корреляция между травмами родовых путей в родах и сроком формирования пролапса гениталий (р<0,05), то есть, чем чаще и тяжелее были травмы в родах, тем раньше развивался ПГ.

Неоднократное проведение любых внутриматочных вмешательств можно считать отягощающим фактором возникновения опущения матки. Так, в нашем исследовании 86 (71,6%) обследуемых нами пациенток перенесли не менее трех внутриматочных манипуляций: медицинские аборты, удаления остатков плодного яйца, лечебно-диагностические выскабливания эндометрия. В среднем, на одну женщину приходилось 3,4±0,6 медицинских аборта.

основная группа контрольная группа

Рис. 1. Факторы риска пролапса гениталий I степени

Рис. 2. Степень ожирения

Таблица 1. Степени разрывов промежности

|

I степень разрыва промежности |

II степень разрыва промежности |

III степень разрыва промежности |

||||

|

количество |

процент |

количество |

процент |

количество |

процент |

|

|

Основная группа |

52 |

42,6 |

37 |

30,3 |

33 |

27,0 |

|

Контрольная группа |

13 |

28,2 |

10 |

21,7 |

0 |

0 |

|

Всего |

65 |

60,8 |

47 |

52,0 |

33 |

27,0 |

Рис. 3. Паритет родов

Рис. 4. Вес плода при рождении

Выводы. В результате проделанной работы мы пришли к заключению, что важнейшими факторами риска пролапса гениталий у сельских жительниц Кыргызской Республики являются нижеуказанные причины:

-

1. Ожирение, которое обнаружилось вдвое больше в основной исследуемой группе, чем в контрольной.

-

2. Женщины с ПГ в повседневной жизни значительно чаще занимались тяжёлым

-

3. Паритет родов – чем больше число родов, тем выше риск развития и несостоятельность связочного аппарата матки и тазового дна.

-

4. Родовой травматизм, чаще встречался у женщин с ПГ.

Таким образом, ожирение, физический труд, роды, родовой травматизм имеют отрицательную значимость такие факторы риска, для развития ПГ.

физическим трудом.

Список литературы Возможность прогнозирования пролапса гениталий у женщин в Кыргызстане

- Нормативно-правовая база профилактики нарушений репродуктивного здоровья работников вредных производств в Российской Федерации / Сивочалова О.В., Фесенко М.А., Голованева Г.В., Морозова Т.В., Громова Е.Ю. - 2015. - С. 76-102.

- Barber M. D., Brubaker L., Nygaard I. Defining success after surgery for pelvic organ prolapse // Obstet Gynec. 2009. 114:3, Р. 600-609.

- Swift S., Woodman P., O'Boyle A., Kahn M., Valley M., Bland D., Wang W., Schaffer J. Pelvic Organ Support Study (POSST): The distribution, clinical definition, and epidemiologic condition of pelvic organ support defects // Am J Obstet Gynec. 2005. 192, Р. 795-806.

- Rauch F., Georg M., Stabrey A. Collagen markers deoxypyridinoline and hydroxylysine glycosides: Pediatric reference data and use for growth prediction in growth hormone deficient children // Clin Chem. 2019. 48:3, Р. 15-322.

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://clinic21.ru/news/trenirovka-myshts-tazovogo-dna-prodolzhenie.

- Zong W., Zyczynski H.M., Meyn L.A., Gordy S.C., Moalli P.A. Regulation of MMP-1 by sex steroid hormones in fibroblasts derived from the female pelvic floor // Am J Obstet Gynecol. 2007. 196: 349: e341-311, Р. 39-46.

- Zacchigna L., Vecchione C., Notte A., Cordenonsi M., Dupont S., Maretto S., Cifelli G., Ferrari A., Maffei A., Fa bbro C. Emilin1 links TGF-beta maturation to blood pressure homeostasis // Cell. 2006. 124:5, Р. 929-942.

- [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.kg.spinform.ru/people.html.