Возможность регуляции выживаемости аутожира в ходе трансплантации

Автор: Колесник В.Я.

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Пластическая хирургия

Статья в выпуске: 3 (93), 2025 года.

Бесплатный доступ

Введение. Одной из ключевых задач трансплантации тканей в ходе хирургических вмешательств является обеспечение их жизнеспособности в реципиентной зоне. В связи с этим все этапы оперативного вмешательства, включая забор, обработку и имплантацию трансплантата, должны быть направлены на максимальное сохранение его структурно-функциональных свойств. Современные исследования демонстрируют высокую перспективность использования аутологичной жировой ткани как с регенеративной, так и с объемообразующей целью в рамках реконструктивных операций. Цель исследования. Оценить потенциал различных искусственных растворов для временного хранения аутотрансплантата жировой ткани с целью повышения его жизнеспособности и сохранности клеточных структур, а также обосновать необходимость дальнейших экспериментальных и клинических разработок в данном направлении. Материалы и методы исследования. Для сравнения были взяты 3 образца жировой ткани, помещенных в растворы с различным химическим содержанием для каждой группы (0,9 % раствор NaCl, 0,5 % раствор глюкозы, 15 % раствор диметилоксобутилфосфонилдиметилата). Далее производилась выдержка в течение 5 часов и оценка ионного состава при помощи электронной микроскопией в низком вакууме и энергодисперсионного рентгеновского спектрального анализа (EDX) с использованием программного обеспечения EDAX TEAM. Результаты. В ходе исследования проведена количественная оценка внутриклеточного содержания ионов Na⁺ и K⁺ в адипоцитах, инкубированных в различных растворах. По данным электронной микроскопии и спектрального анализа установлено, что в образцах, обработанных 0,9 % раствором NaCl, наблюдается значительное накопление ионов натрия и хлора как на поверхности, так и внутри клеток. Это сопровождалось нарушением ионного баланса. Лучший показатель по соотношению наблюдали в образцах, обработанных 15 % раствором диметилоксобутилфосфонилдиметилата. Заключение. Путём модификации химического состава раствора, в котором содержится жировая ткань, возможно добиться повышения жизнеспособности клеток, а также снижения их чувствительности к неблагоприятным внешним воздействиям в процессе трансплантации. Добавление в раствор компонентов, стабилизирующих клеточные мембраны, антиоксидантов и ионных регуляторов способствует снижению уровня апоптоза, поддержанию осмотического баланса и улучшению метаболической стабильности клеток, что приводит к выводу о необходимости дальнейших исследований в данной области. Такая адаптация микроокружения создает более благоприятные условия для приживления аутотрансплантата, способствует сохранению его функциональной целостности и реализации потенциала жировой ткани в реципиентной зоне.

Аутологичная жировая ткань, транплантат, апоптоз, ионный обмен, клеточная адаптация

Короткий адрес: https://sciup.org/142245640

IDR: 142245640 | УДК: 617.5–007.64:611.018.5 | DOI: 10.17238/2072-3180-2025-3-145-149

Текст научной статьи Возможность регуляции выживаемости аутожира в ходе трансплантации

Несмотря на устоявшееся мнение, согласно которому липофилинг рассматривается преимущественно как метод эстетической хирургии, используемый в качестве основного или вспомогательного этапа оперативного вмешательства, уникальные биологические свойства жировой ткани всё активнее привлекают внимание хирургов различных специальностей [1]. Если ранее основными направлениями её применения были увеличение объёма молочных желез [2], коррекция периорбитальной области (например, в ходе блефаропластики [3]), а также другие процедуры в рамках пластической и реконструктивной хирургии, то в настоящее время аутологичный жир всё чаще используется и в других клинических методиках:

– В спинальной хирургии в ходе профилактики рубцово спаечного-процесса после микродискэктомии [4].

-

– В колопроктологии при недержании кала у детей [5].

-

– В ревматологии при лечении линейной склеродермии [6–7].

-

– В гинекологии при вульвовагинальной атрофии [8].

В целом жировая ткань имеет большой потенциал в связи со своими высокими регенераторными и объемообразующими свойствами. В связи с чем усиление результата пересадки липотрансфера через подготовку и рост устойчивости трансплантата к воздействию внешних факторов является одним из приоритетных направлений исследования.

Оценка жизнедеятельности клетки будет проводиться на основе активности Na⁺/K⁺-АТФазы, ключевого мембранного транспорта, поддерживающего электрохимический градиент. Помимо обеспечения электрического потенциала, данный фермент участвует в регуляции клеточного объема, возбудимости, вторичного активного транспорта, а также выполняет цитопротекторные функции, участвуя в сигнальных путях, связанных с апоптозом [9–10].

Нарушение соотношения K+ и Na+ внутри клетки и является маркером нарушения работы Na/K-насоса [11]. Для исследования содержания ионов в клетке будет использоваться электронная микроскопия, которая поможет визуализировать и получить статистические данные [12].

Цель исследования. Провести анализ изменений ионного состава жировых клеток в зависимости от химического состава окружающей среды. Рассмотреть в рамках исследования перспективность использования различных искусственных растворов, в которых содержится аутотрансплантат, для усиления жизнеспособности. Сформировать научное обоснование для дальнейших экспериментальных и клинических исследований в данной области.

Материалы и методы

Для сравнения были взяты 3 образца, помещенных в растворы с различным химическим содержанием для каждой группы. Далее производилась выдержка в течение 5 часов и оценка ионного состава при помощи электронной микроскопией в низком вакууме и энергодисперсионного рентгеновского спектрального анализа (EDX) с использованием программного обеспечения EDAX TEAM. Отличия химического состава образцов:

Образец № 1 – 0,9 % раствор NaCl

Образец № 2 – 0,5 % раствор глюкозы

Образец № 3 – 15 % раствор диметилоксобутилфосфонил-диметилата (ДМОБФДМ)

В процессе проведения исследования была осуществлена количественная оценка внутриклеточного содержания ионов натрия (Na⁺) и калия (K⁺) в цитоплазме адипоцитов. Идентификация зрелых жировых клеток осуществлялась на основании измерения их поперечного диаметра, превышающего 100 нм, что обусловлено характерными морфологическими особенностями данной клеточной популяции – адипоциты являются одними из крупнейших клеток как в составе жировой ткани, так и среди клеток организма в целом.

Результаты и обсуждение

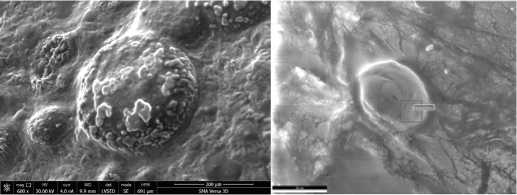

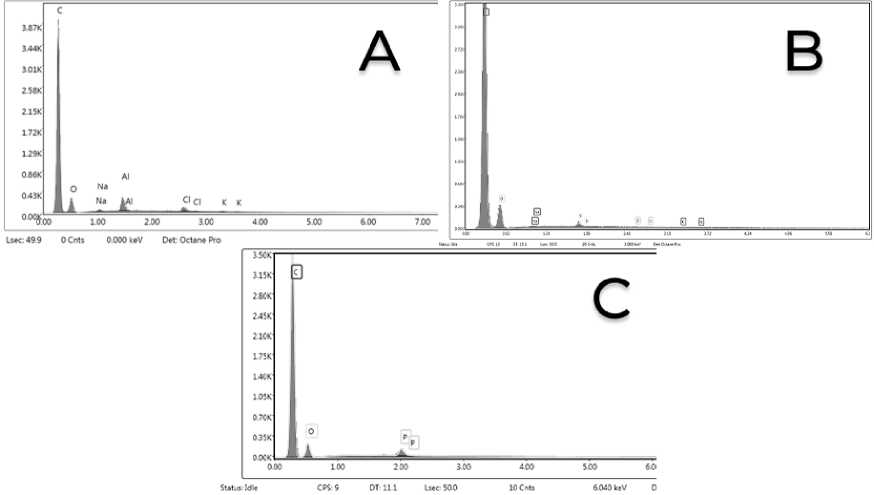

Визуализация образцов с использованием электронной микро скопии позволила отметить следующие особенности (рис. 1):

На поверхности образца, обработанного физиологическим раствором, наблюдаются плотные кристаллические образования.

Предположительно, данные структуры представляют собой кристаллы хлорида натрия. Образование в виде водяных капель маловероятно, поскольку вода не обладает достаточной электронной плотностью для создания выраженного контраста на изображении, а также испаряется даже при минимально допустимом уровне вакуума, устанавливаемом в электронном микроскопе.

Указанные кристаллические образования выявлялись на всех участках исследуемого образца, что указывает на необходимость дополнительной проверки с целью установления их природы. Возникает вопрос: являются ли данные структуры артефактом, связанным с особенностями подготовки или состояния конкретного образца, либо же их наличие свидетельствует о возможном превышении локальной концентрации NaCl, даже при использовании стандартного 0,9 % физиологического раствора.

Рис. 1. Электронная микроскопия жировых клеток (слева – 0,9 % раствор NaCl, справа – 0,5 % раствор глюкозы, снизу – 15 % раствор диметилоксобутилфосфонилдиметилата)

Fig. 1. Electron microscopy of fat cells (left – 0,9 % NaCl solution, right – 0,5 % glucose solution, bottom – 15 % dimethyloxobutylphosphonyl dimethylate solution)

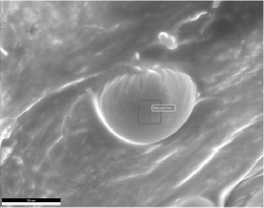

В дальнейшем, в ходе анализа ионного состава, было зафиксировано пиковое содержание целевых ионов, сопровождавшееся выявлением побочного увеличения концентрации других ионов, зависимого от химического состава среды, в которой находились клетки (рис. 2).

Рис. 2. Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (A – 0,9 % раствор NaCl, B – 0,5 % раствор глюкозы, C – 15 % раствор диметилоксобутилфосфонилдиметилата)

Fig. 2. Energy dispersive X-ray spectroscopy (A – 0,9 % NaCl solution, B – 0,5 % glucose solution, C – 15 % dimethyloxobutylphosphonyl dimethylate solution)

Анализ графических данных (рис. 2) позволяет выделить следующие ключевые наблюдения:

-

1. Наиболее выраженный пик ионов натрия (Na ⁺ ) зафиксирован в образце, инкубированном в 0,9 % растворе хлорида натрия, по сравнению с двумя другими исследуемыми растворами.

-

2. В образце, обработанном раствором диметилоксобутил-фосфонилдиметилата, наблюдается специфический пик, соответствующий ионам фосфора (P), что указывает на возможное проникновение или взаимодействие соединения с клетками.

-

3. В образце с 0,9 % NaCl также отмечается повышение содержания ионов хлора (Cl ⁻ ) внутри клеток (в отличие от других образцов), что может свидетельствовать о значительной диффузии ионов из внешней среды внутрь клетки в условиях заданной концентрации.

Таблица 1

Результаты спектрального анализа образцов

Results of spectral analysis of samples

Table 1

|

Element |

Weight % (Образец № 1, Sample № 1) |

Weight % (Образец № 2, Sample № 2) |

Weight % (Образец № 3, Sample № 3) |

|

C K |

84,01 |

84,91 |

82,08 |

|

O K |

14,65 |

14,94 |

17,69 |

|

NaK |

0,54 |

0,13 |

0,12 |

|

ClK |

0,69 |

0,01 |

0,06 |

|

K K |

0,11 |

0,01 |

0,05 |

Спектральный анализ (табл.1) был выполнен с использованием полуколичественного метода eZAF Smart Quant. Наибольшая массовая доля приходится на углерод (C), что связано с органической природой исследуемого образца. Также зафиксировано наличие кислорода (O) и в малых концентрациях – элементов, входящих в состав раствора или компонентов клеточной среды, включая Na, Cl, K.

Анализ по каждому образцу:

Образец № 1 – 0,9 % NaCl (физиологический раствор):

– Высокие значения Na ⁺ (0,54 %) и Cl⁻ (0,69 %) соответствуют воздействию изотонического солевого раствора.

– Предполагается, что ионы Na⁺ и Cl⁻ диффундировали внутрь клеток, что привело к их накоплению и нарушению физиологического соотношения ионного баланса, в частности – увеличению соотношения Na⁺ / K⁺ по сравнению с нормой.

– Умеренное содержание калия (K) может быть связано с начальной клеточной утечкой в гипотетических стрессовых условиях.

Образец № 2 – 0,5 % раствор глюкозы:

– Практически отсутствуют ионы Na⁺ и Cl⁻ , что ожидаемо для раствора без солевого компонента.

– Высокая доля C и O связана с органической природой как глюкозы, так и клеточной структуры.

– Этот образец может рассматриваться как контролируемое условие с минимальным ионным воздействием.

Образец № 3 – 15 % раствор диметилоксобутилфосфонил-диметилата:

– Наиболее выраженное содержание кислорода (17,69 %) и пониженный углерод, что, вероятно, связано с химической структурой диметилоксобутилфосфонилдиметилата, содержащего функциональные оксигенсодержащие группы.

– Умеренное присутствие Cl⁻ и Na⁺ и увеличенное содержание калия по сравнению с другими образцами указывает на стабильную работа Na/K-канала и целостность клеточных мембран.

Общие выводы:

-

1. Физиологический раствор (Образец № 1) приводит к накоплению ионов Na⁺ и Cl⁻ в образце, что подтверждается спектральным профилем и визуальными кристаллическими отложениями.

-

2. Раствор глюкозы (Образец № 2) демонстрирует наименьшее ионное загрязнение, что делает его идеальным контролем для оценки фона.

-

3. Раствор диметилоксобутилфосфонилдиметилата (Образец № 3) влияет на элементный состав за счёт своей химической природы (пик фосфора на элементном составе) и может стабилизировать клеточную мембрану и поддерживать работу Na/K-канала.

Заключение

Путём модификации химического состава раствора, в котором содержится жировая ткань, возможно добиться повышения жизнеспособности клеток, а также снижения их чувствительности к неблагоприятным внешним воздействиям в процессе трансплантации. Добавление в раствор компонентов, стабилизирующих клеточные мембраны, антиоксидантов и ионных регуляторов способствует снижению уровня апоптоза, поддержанию осмотического баланса и улучшению метаболической стабильности клеток, что приводит к выводу о необходимости дальнейших исследований в данной области. Такая адаптация микроокружения создает более благоприятные условия для приживления аутотрансплантата, способствует сохранению его функциональной целостности и реализации потенциала жировой ткани в реципиентной зоне.