Возможность селекции раннеспелых сортов сои для пониженной плотности стеблестоя

Автор: Розенцвейг В.Е., Голоенко Д.В., Давыденко О.Г.

Статья в выпуске: 1 (146-147), 2011 года.

Бесплатный доступ

Считается, что раннеспелые сорта сои характеризуются ограниченным ветвлением и должны выращиваться при плотности стеблестоя 40-60 раст./м2. Селекция сортов, приспособленных к пониженной плотности стеблестоя (20 раст./м2) в группе спелости 00 должна привести к повышению стабильности урожайности культуры, снижению зависимости от неравномерности посева и уменьшению расхода посевного материала. В результате 3 -летнего изучения исходного материала для данного направления селекции идентифицированы генотипы, не снижающие урожайность при пониженной норме высева. Основной вклад в приспособленность генотипа к разрежению ценоза вносят число узлов главного побега, количество и репродуктивная нагрузка боковых ветвей, наличие и степень развития придаточных цветковых кистей. Множественная регрессионная модель детерминации способности генотипа сохранять урожайность в разреженном посеве этими параметрами учитывала 47 % общей вариации.

Короткий адрес: https://sciup.org/142150987

IDR: 142150987 | УДК: 633.853.52:631.52(476)

Текст научной статьи Возможность селекции раннеспелых сортов сои для пониженной плотности стеблестоя

Введение. В традиционных регионах производства сои плотностью стеблестоя этой культуры является 20-30 раст./м2 [9; 12; 15; 16], хотя существуют сорта, для которых оптимальна густота ценоза около 60 раст./м2 [10], не получившие, впрочем, широкого распространения [14]. С другой стороны, есть сообщения о создании сортов, у которых максимальная урожайность достигается уже при 10 раст./м2 [17]. В отношении раннеспелых сортов 00 группы (2000-2400 оС от всходов до созревания) в русскоязычной литературе распространена точка зрения, предполагающая компактный одностебельный морфо-тип, устойчивый к загущению до 60-80 раст./м2 («модель северного экотипа») [3]. Эта концепция, экстраполированная на сою с концепции «зеленой революции» в селекции зерновых злаков [1; 7; 11], недостаточно учитывает биологические особенности сои как бобовой культуры [5].

Предшествующими исследованиями компании «Соя-Север» было установлено, что ветвистые сорта сои обладают более широкими адаптивными возможностями по сравнению с одностебельными. Рекомендуемая в производстве целевая плотность к уборке для большинства современных сортов 00 группы составляет 40-50 раст./м2. Однако компенсаторное ветвление позволяет сохранять стабильную урожайность в диапазоне 30-60 раст./м2 [4], а более низкие плотности практически не изучались. Недавно было обнаружено, что даже в достаточно плотных ценозах потери урожая одностебельных сортов, обусловленные локальной неравномерностью посева, могут превышать

20 %, что значительно превосходит обычные генетические прибавки за селекционный цикл [6]. Желательным является и снижение расхода посевного материала, стоимость которого является существенной составляющей затрат на агротехнику сои (порядка 20-25 %). По этим причинам ориентация селекционных программ на создание сортов с ограниченным ветвлением представляется ошибочной, тогда как проблема создания раннеспелых сортов, приспособленных к пониженной норме высева, приобретает актуальность.

Материалы и методы. Полевые эксперименты по изучению реакции раннеспелых сортов сои на пониженную норму высева проводились в 2008-2010 гг. на Лунинецком ГСУ (Беларусь, Брестская обл.). Из коллекционного питомника ООО «Соя-Север» путем предварительного анализа базы данных была сделана послойная выборка [8] из 65 генотипов 00 и 0 групп спелости различных морфотипов, репрезентативная для получения несмещенных средних значений количественных признаков и сохранения характера связей между ними. Этот набор сортов выращивался при плотностях стеблестоя 40 и 20 раст./м2, в трехкратной повторности, с защитными краевыми рядками. В обоих вариантах опыта через каждые 10 делянок размещался сорт-стандарт с плотностью 40 раст./м2, к урожайности которого была приведена урожайность изучаемых сортов. В качестве меры способности генотипа сохранять урожайность при низкой плотности (20 раст./м2) рассчитывалось изменение урожайности каждого сорта относительно принятой в производстве Беларуси нормы (40 раст./м2):

□ Ү i = (Y 20 /Y 40 – 1) . 100 [%].

Для устранения зависимости урожайности от вегетационного периода в корреляционном анализе использовался индекс «относительной урожайности» – отношение урожайности к числу дней до созревания, с размерностью кг/га . сут.

Результаты и обсуждение. Индекс среды I j в 2008, 2009 и 2010 гг. составил 2,59; 1,82 и 2,78 т/га соответственно; в среднем – 2,40 т/га. Снижение I j в 2009 г. было обусловлено засухой в репродуктивной фазе (гидротермический коэффициент 0,49 с 13 июля по 3 августа).

В изученной выборке выделились сорта, не снижавшие урожайность при 20 раст./м2 (таблица): Hudson, AC Albatross (Канада), McCall

(США), Major (Франция), Вега, ВНИИС-2 (Россия), а также сорта, снижение урожайности которых находилось в пределах 10 %: Ko-rada, Maple Glen, OAC Erin (Канада), Solano (Франция), Белгородская 6 (Россия) и др. Все они формировали 0,8-2,4 боковых ветвей в плотном ценозе и 2,2-4,2 – в разреженном. Репродуктивная нагрузка боковых побегов в этой группе сортов составляла 16-49 % от общего урожая семян в плотном и 29-59 % в разреженном посеве.

Напротив, сорта, снизившие урожайность на 20-30 %: Alta (Канада), Aldana (Польша), Юг-30, Золотиста, Аннушка (Украина), Ланцетная, Соната, Находка (Россия), Припять, Вилия (Беларусь) и другие – в плотном посеве имели 0,2-0,6, а в разреженном – 0,5-0,8 ветвей, на которых формировалось 4-24 % и 1234 % урожая соответственно. Надо отметить, что ряд сортов, неустойчивых к низкой плотности ценоза (Юг-30, Золотиста, Вилия) был достаточно ветвистым (1,4-2,7 ветвей при 20 раст./м2), но характеризовался компактным, сжатым кустом. По-видимому, такой габитус не позволяет растению освоить более широкую индивидуальную нишу либо препятствует проникновению света во внутренние части куста [2].

В пределах изученной выборки коэффициент парной корреляции урожайностей генотипов в плотном и разреженном посевах составил 0,70 (значим на уровне α<0,001, R2=0,49). Иными словами, смена рангов в результате взаимодействия факторов генотип – плотность ценоза была умеренной.

Анализ корреляционных связей позволил установить элементы структуры продуктивности, вносящие наибольший вклад в толерантность генотипа к пониженной плотности агроценоза. Устойчивость сорта к разрежению посева, выраженная через □ Ү i , коррелировала с числом ветвей при 20 раст./м2 (r = 0,56, α<0,001) и их репродуктивной нагрузкой (0,46, α<0,01).

Однако еще более сильными оказались связи □ Үi и индекса относительной урожайности с числом узлов главного побега при 20 раст./м2 (0,62 и 0,69 соответственно, α<0,001). В свою очередь, число узлов определяется, главным образом, типом роста (коэффициент ранговой корреляции rs = 0,66), и высокие значения этого показателя характерны для индетерминантного морфотипа. Более того, индетерминантные сорта способны и в большей степени наращи- вать число продуктивных узлов в ответ на увеличение площади питания: они реагируют на условия разреженного посева прибавкой 2,5 узла, что составляет 22,5 % от их общего числа, тогда как полудетерминантные – 1,1 узла (9,8 %), детерминантные – 0,6 узла (6,2 %).

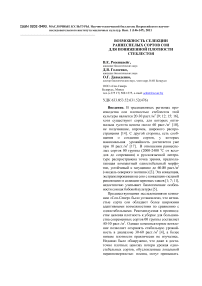

Таблица – Реакция некоторых раннеспелых сортов сои на снижение плотности стеблестоя

|

Сорт |

Урожайность, % стандарта |

К-во боковых ветвей |

Доля урожая на ветвях, % |

К-во узлов главного побега |

|||||

|

40 р/м2 |

20 р/м2 DY i |

40 р/м21 20 р/м2 |

40 р/м2 |

20 р/м2 |

40 р/м2 |

20 р/м2 |

|||

|

Адаптированные |

к пониженной плотности ценоза |

||||||||

|

Hudson |

119 |

122 |

+3 |

1,9 |

3,5 |

29 |

43 |

11,6 |

14,7 |

|

Korada |

123 |

117 |

-5 |

1,8 |

3,0 |

30 |

47 |

12,2 |

14,1 |

|

OAC Erin |

99 |

98 |

-1 |

2,4 |

4,2 |

49 |

59 |

11,2 |

13,9 |

|

Major |

112 |

119 |

+7 |

0,9 |

1,9 |

20 |

32 |

11,5 |

14,4 |

|

ВНИИС-2 |

104 |

108 |

+4 |

1,9 |

3,1 |

35 |

48 |

12,2 |

14,6 |

|

Неустойчивые к пониженной плотности ценоза |

|||||||||

|

Alta |

96 |

76 |

-20 |

0,2 |

0,7 |

4 |

16 |

9,7 |

11,7 |

|

Aldana |

96 |

67 |

-30 |

0,2 |

0,5 |

6 |

13 |

9,2 |

9,9 |

|

Юг-30 |

104 |

83 |

-20 |

0,9 |

1,4 |

23 |

34 |

8,6 |

11,0 |

|

Ланцетная |

74 |

44 |

-41 |

0,6 |

0,8 |

15 |

29 |

9,3 |

9,1 |

|

Находка |

109 |

79 |

-27 |

0,5 |

0,5 |

11 |

19 |

10,5 |

11,6 |

|

Припять |

104 |

83 |

-21 |

0,3 |

0,7 |

8 |

12 |

10,1 |

11,0 |

Корреляционные связи числа семян в бобе и массы 1000 семян с □ Ү i были статистически незначимыми (|r| = 0,19-0,23). Таким образом, стабилизация урожайности сорта при пониженной плотности популяции происходит не за счет этих признаков.

Придаточные кисти, развивающиеся лате-рально от центрального соцветия в узлах главного побега, образуют вторую волну цветения сои, наступающую через 7-10 дней после начала цветения основных кистей. Этот признак контролируется двумя генами, один из которых сцеплен с геном окраски опушения [18]. Способность сои продуцировать часть урожая семян на придаточных кистях может быть использована в селекции в качестве способа избегания абиотических стрессов, вызывающих абортацию цветков, таких как низкие ночные температуры [13] или засуха. В случае кратковременного стресса, потенциал продуктивности у таких генотипов может быть восстановлен за счет ресурса второй волны цветения.

В изученной выборке придаточные кисти были наиболее выражены у таких сортов, как Hudson, Solano, Вейделевская 17, несколько слабее – у сортов Agassiz, Korada, Major, ВНИИС-2, Оресса и др. Степень выраженности данного признака (в баллах) значимо коррели- ровала с урожайностью как в плотном, так и в разреженном посеве (оба коэффициента rs=0,43, □ <0,01), а также и с приспособленностью к пониженной плотности □ Үi (0,35,

-

□ <0,04). Полученные данные свидетельствуют о том, что этот признак вносит заметный вклад в урожайность и адаптацию сои к пониженной густоте ценоза. Тем не менее не было обнаружено значительных различий в силе связи придаточные кисти – урожайность по годам, т. е. при разных уровнях индекса среды. Таким образом, в настоящем исследовании не получено подтверждение ин

терпретации придаточных кистей как механизма устойчивости к стрессовым факторам.

Множественная регрессионная модель детерминации урожайности признаками, вносящими статистически значимый вклад в стабилизацию урожайности в разреженном посеве (числом узлов главного побега N 20 , числом боковых ветвей В 20 , степенью развития придаточных кистей L):

-

□ Ү i = 3,9N 20 +7,06 В 20 + 0,4L – 76,

учитывала 47 % вариации при коэффициенте множественной корреляции, равном 0,68, и была статистически значима на уровне α<0,001.

Таким образом, способность раннеспелого сорта сои сохранять урожайность при плотности 20 раст./м2 на 47 % обусловлена этими параметрами. Поэтому при создании сортов сои для пониженных норм высева в первую очередь необходимо обращать внимание на число узлов главного побега, количество боковых ветвей и их репродуктивную нагрузку, наличие и выраженность придаточных пазушных кистей. При этом следует браковать сортотипы со сжатой формой куста, поскольку последние не способны эффективно использовать увеличенную площадь питания.

Целенаправленная селекция сортов сои 00

группы, предназначенных для выращивания при 20-30 раст./м2, вместо 40-50 раст./м2, рекомендуемых в настоящее время, приведет к стабилизации урожайности сои, к уменьшению ее зависимости от неравномерности посева и факторов, негативно влияющих на полевую всхожесть, а также к снижению затрат на посевной материал.