Возможность соотнесения произведений Джованни Беллини с русской живописью (с культурологическим аспектом)

Автор: Бондаренко О.В.

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Прикладная культурология

Статья в выпуске: 3 (61), 2025 года.

Бесплатный доступ

Итальянская живопись при ее переходе от искусства Средних веков к Высокому Возрождению показывает тенденцию духовности, в том числе подчеркнуто человеческой, часто облеченной в религиозные сюжеты и наполненной особой жизненностью. Это может быть соотнесено с русским искусством, также подчеркнуто духовным, стремящимся отразить «соль жизни», какая бы она ни была. Тенденция сходства распространяется и на некоторые нерелигиозные сюжеты, и на религиозные изображения, не носящие характер икон. Интересно, что католическая традиция, питавшаяся какое-то время религиозной живописью Византии, представляет в данном случае «иконы», более соотносимые, пожалуй, с русской живописью. Венецианская живопись, в силу известной специфики, демонстрирует особенности, о которых идет речь, ярче – в частности, в рамках искусства Джованни Беллини, творческая индивидуальность которого, испытавшая различные влияния, позволила создать изображения, достаточно близкие по своему духовному содержанию и форме к русской религиозной и иной живописи. Актуальность исследования связана с глубоким культурологическим соотнесением культур, с целью лучшей межкультурной, международной коммуникации, с целью взаимного ознакомления с продуктами культуры, более близкими и понятными обеим сторонам, по причине общечеловеческого содержания, большей культурной близости, проявляемых в данных работах. Это тем более актуально, что перед мировым сообществом в эпоху глобализации и технизации стоит проблема формирования новой современной культуры, далекой от антигуманных стандартов массового культурного производства. Новизна исследования определяется его актуальностью, культурным соотнесением различных социумов на различных исторических этапах их существования – для выявления сходного культурного генезиса, определяемого как объективными факторами, так и субъективным нравственным выбором носителей культуры, связанным с общечеловеческими ценностями. Взяв в качестве предмета исследования особенности живописи Д.Беллини, сходные формально и содержательно с произведениями русской живописи, показывающие духовное родство искусства итальянского Возрождения и русского искусства, автор проводит сопоставительный культурологический анализ, обращаясь к фактам истории и культуры Античности, Средневековья, Возрождения в Европе, к фактам русской истории и культуры, к размышлениям на эту тему авторов, высказывающих как «стандартные», так и более оригинальные точки зрения в связи с указанным предметом. К результатам работы следует отнести вывод о духовной близости произведений Джованни Беллини с русской живописью по причине глубокой и живой творческой индивидуальности указанного художника, позволявшей гибко, удачно реагировать на самые разные художественные веяния, в том числе, например, на влияние оригинального художника А.Мантенья, на «северное» культурное воздействие; по причине нравственного порыва талантливых представителей европейского Возрождения (при определенных общих европейских корнях двух культур), выразившегося в религиозной и иной живописи.

Религиозная живопись, Джованни Беллини, итальянский Ренессанс, русская живопись, духовность, культурологическое соотнесение; культурный генезис, культурное сходство

Короткий адрес: https://sciup.org/170210928

IDR: 170210928 | DOI: 10.34685/HI.2025.60.53.026

Текст научной статьи Возможность соотнесения произведений Джованни Беллини с русской живописью (с культурологическим аспектом)

Художник Джованни Беллини (ок. 1430/33–1516) – чрезвычайно талантливый, живой представитель итальянского Возрождения, зачинатель золотого века знаменитой – красочно-тонкой и душевной – венецианской живописи. Особенности его творчества были связаны не только с большим талантом, но и с эстетической, психологической гибкостью, позволяющей откликаться на самые разные веяния интересной эпохи. На протяжении всего своего долгого творческого пути указанный художник оставался продуктивным, востребованным, создавая картины с учетом разных стилевых тенденций [1, с. 84–101]. В его творчестве заметно влияние византийской иконописи (что было, можно сказать, общим для Италии и для Венеции в частности), нидерландской реалистической манеры (в частности, через творчество Антонелло да Мессина), «ломаной», достаточно экспрессивной стилистики, имеющей в качестве корней, в частности, интернациональную готику, шурина Беллини художника Андреа Мантенья. В любом случае то, что кто-то считает явным «пробудившимся наследием» Античности, а кто-то может определять как присущее любому человеку «языческое» ощущение жизни, присутствовало в живописи итальянского, венецианского Возрождения, блестяще преломляясь в творчестве Джованни Беллини. Здесь следует отметить и особую политическую, культурную атмосферу Венецианской республики, которая, будучи в чем-то подобна Великому Новгороду, отличалась своим неповторимым социальным и эстетическим творчеством [2, с. 146–153]! Чисто формально это выражалось, например, в великолепной игре цвета, колоризме [3, с. 114–117], сообщавшими глубокую живость, особую нежность духовным образам венецианского искусства. Помимо прочего, здесь оказался весьма заметен собственно итальянский культурный колорит – европейский и южный одновременно. Вообще говоря, этнокультурная ситуация в Италии, по крайней мере в тот период, не была однозначна: будучи рабовладельческим государством, Римская империя к концу её существования имела на своей территории многочисленных выходцев из других земель, которые часто сосредоточивались в «столичном» регионе. Таким образом, центральная часть Апеннинского полуострова с Римом была по факту достаточно полиэтничной; что касается юга Италии, то, помимо прочего, здесь следует отметить влияние греков, издавна селившихся на юге Апеннин. Север же был отмечен определенным влиянием кельтов, их «северного» язычества [4]. Приведенная схема полиэтничности очень проста и не исчерпывает многообразия культурных корней Италии – показывая их наличие, причем следует заметить, что влияние с Севера, конечно, шло не только от кельтов. В контексте нашей темы, связанной с венецианцем Беллини, «северное» влияние, на наш взгляд, имеет определенную актуальность.

Получив в период Античности «культурный шанс», европейская цивилизация должна была проявить себя как цивилизация нового типа – более тонкого, осознанно-психологического, личностносвободного. Не каждый человек, не каждый социум выдерживает испытание свободой… Гибель античной цивилизации, с сохранением, возрождением впоследствии ее важных достижений, доказывает этот тезис. Получив христианство как религию, «вписавшуюся» в менталитет европейца с его культурной предпосылкой к большей тонкости, милосердию, предпосылкой системно это воплощать («Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою», – свидетельствует Книга Книг [5]), «варварские» страны Европы, развивавшиеся на обломках античной цивилизации, по сути начали воплощать «второй шанс» Европы. Снова оказавшись в материально стесненных условиях, Европа тем более должна была стать духовнее, не растеряв при этом наработанной тонкости, эстетизма цивилизации, покорившей варваров [6, с. 335–347; 7; 8; 9]. «Новый импульс» варваров мог привести к небывалому расцвету мировой цивилизации на основе интеллектуализма – без потери чувственной, интуитивной духовности, развивавшейся на основе необходимой в определенный период деспотической политической организации Востока. Этого не произошло, но период европейского, тем более итальянского Возрождения показывает, во-первых, блестящую попытку, порыв, а во-вторых, снова настраивает на анализ роковых ошибок, на то, что «время собирать камни» придет… Здесь важно учесть достижения прошлого, в первую очередь, для того чтобы не изобретать велосипед там, где он великолепно изобретен и все еще способен совершенствовать жизнь живущих на Земле.

Обращение к фигуре Джованни Беллини обусловлено как широтой его творческого спектра, впитавшего многие прекрасные тенденции Ренессанса, так и определенным переходом в его творчестве «строгого» Средневековья к цветущему Возрождению – когда та самая духовность еще не была потеряна, когда она еще не начала превращаться в определенном смысле формальную, быть может, слишком светскую культуру [10; 11; 12, с. 84–97; 13]. Необходимость переосмысления Возрождения прямо связана с идеями «Заката Европы» [14; 15, с. 29–43], идеями в духе «Иметь или быть» [16], безусловно, питаясь негативными проявлениями политики, экономики, духовной сферы Европы, заметными многим участникам исторического и бытового процесса (в этом смысле интересны материалы русского публицистического дискурса, один из которых мы привели в предыдущей ссылке).

Обращение на современном этапе к произведениям, подобным произведениям Беллини (при соотнесении их с другими видами искусства, в том числе в более современных достижениях, с другими культурами, вероятно, в чем-то сходными – например, русской), может играть роль детонатора культурных кодов, склоняя желающих (добрая воля человека в конечном счете определяет многие вещи на Земле…) «продолжить» культурный путь европейского Ренессанса, европейской цивилизационной миссии с наименьшими издержками, о чем опять-таки беспокоится в том числе общественность [17].

Дело в том, что религия в качестве в каком-то смысле первичной, базовой, при этом синкретичной формы культуры на протяжении огромного промежутка времени закономерно влияла на людей. Современная тотальная секуляризация не может не вызывать опасения, потому что взамен традиционных культурных форм, которые, пусть с издержками (без которых невозможно развитие грешного человека), гарантировали в качестве закономерно сложившихся социальных институтов не только определенную стабильность, но даже определенный прогресс, она не дает чего-либо существенного! Автор данного материала не имеет желания оппонировать тем, кто станет утверждать, что в современной массовой культуре существенно есть что-то действительно хорошее – это слишком риторический вопрос (по крайней мере, «всеубивающий» постмодерн, развившийся в эпоху того, что кто-то может счесть «третьей попыткой» западной цивилизации, связанной с технократией и – особого рода ленью, по мнению некоторых, уже привел к «смерти» литературы, кино, эстрады и т. п. [18, с. 118– 121; 19, с. 34–38; 20, с. 370–372; 21, с. 90–96; 22; 23; 24; 25; 26]), поэтому встает проблема дальнейшего нормального культурного пути с наименьшими издержками и с наибольшим количеством закономерных творческих обращений к наследию прошлого, до сих пор поражающему своей красотой и – что немаловажно! – истинностью глубокого духовного поиска. Поскольку религиозность, по-видимому, выступает в качестве важного фундамента культуры, то – тем более что мы не смогли предложить многое достаточно существенное вместо нее, в продолжение ее – мы можем и должны обратиться к тем проявлениям религиозности, которые, по крайней мере, нам наиболее понятны, – например, к искусству, «выходящему» из Средних веков к Ренессансу или ко многим произведениям русской культуры, религиозным в узком и широком смыслах этого слова. Вообще, соотношение религиозного и нерелигиозного сознания для человека нравственно-позитивного должно носить взаимообогащающий, по крайней мере взаимосвязанный, связанный характер [27; 28, с. 148–159; 29; 30], недаром академик М.В.Ломоносов сказал: «Правда и вера суть две сестры родные, дщери одного всевышнего Родителя: никогда между собою в распрю прийти не могут, разве кто из некоторого тщеславия и показания своего мудрования на них вражду всклеплет. А благоразумные и добрые люди должны рассматривать, нет ли какого способа к объяснению и отвращению мнимого между ними междоусобия» [31]; и еще: «Создатель дал роду человеческому две книги. В одной показал Свое величие, в другой – Свою волю. Первая – видимый сей мир, Им созданный, чтобы человек, смотря на огромность, красоту и стройность его зданий, признал божественное всемогущество, по мере себе дарованного понятия. Вторая книга – Священное Писание. В ней показано Создателево благоволение к нашему спасению. В сих пророческих и апостольских богодухновенных книгах истолкователи и изъяснители суть великие церковные учители. А в оной книге сложения видимого мира сего суть физики, математики, астрономы и прочие изъяснители божественных, в натуру влиянных действий суть таковы, каковы в оной книге пророки, апостолы и церковные учители. Нездраворассудителен математик, ежели он хочет божественную волю вымерять циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по Псалтири научиться можно астрономии или химии. Толкователи и проповедники Священного Писания показывают путь к добродетели, представляют награждение праведным, наказание законопреступным и благополучие жития, с волею Божиею согласного. Астрономы открывают храм божеской силы и великолепия, изыскивают способы и ко временному нашему блаженству, соединенному с благоговением и благодарением ко всевышнему. Обои обще удостоверяют нас не токмо о бытии Божием, но и о несказанных к нам его благодеяниях. Грех всевать между ими плевелы и раздоры!» [32; 33; 34, с. 74–81]

Итак, гипотеза нашего исследования, опирающегося, в частности, на работы А.Г.Виноградовой [1], И.А.Журавлевой [2], Ю.С.Артамонова [3], Ю.В.Куликовой [6], М.В.Алпатова [10], А.Ф.Лосева [11], Д.А.Акимовой [35] и др., заключается в ожидании определенного сходства живописи итальянского Возрождения (при переходе от Средневековья к Высокому Возрождению), выразившейся в частности в творчестве художника Джованни Беллини, с русской религиозной и иной живописью. Среди причин такого сходства можно выделить сходство менталитета русских и итальянцев, обусловленное, в частности, «народным» характером русской культуры, соотносимым с «варварским», полиэтничным характером социума постантичной Италии. Среди причин указанного сходства можно назвать уровень национального таланта итальянцев, по возможности прямо унаследовавших античную культуру, – как и уровень творческого потенциала русской нации, вынужденной укрепляться духовно в тяжелых исторических условиях. Можно, наконец, сказать об общих европейских корнях русских и итальянцев, при том что именно период Возрождения показывает большое желание представителей Западной Европы пройти по пути духовного перерождения. Религиозная живопись, важная для рассматриваемой эпохи, концентрирует названные возможности. Автору удалось, применяя элементы искусствоведческого анализа, пронаблюдать сходство произведений Д.Беллини, по большей части связанных с религиозными сюжетами, с иконописью, религиозной и иной живописью России на разных этапах ее развития. К названным источникам, на которые мы существенно опирались в процессе исследования, добавим классические труды: «Закат Европы» О.Шпенглера [14] и «Иметь или быть?» Э.Фромма [16], исследовательские работы А.А. и Т.А.Гореловых [15], И.В.Шаховой [27], В.Каргополова [30] и др.

Общий обзор итальянской живописи периода Средневековья и Возрождения, основанный, например, на таких источниках, как двухтомник «История итальянского искусства» (1990), работы М.В.Алпатова [10], В.Н.Лазарева [36], И.Е.Даниловой [37], Д.К.Аргана [38], свидетельствует, что средневековое искусство Италии уже отмечено региональными, национальными особенностями: романский стиль в этой стране отличается своим б о льшим тяготением к Античности, к светским тенденциям. При акценте на архитектуре живопись как убранство соборов, так или иначе связанное с храмами, также проявляет себя.

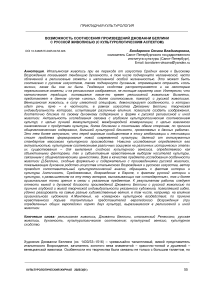

Приблизительно в XI–XII вв. возрождается определенный уровень стенописи и скульптуры, призванный значимо украшать романские соборы. Здесь мы наблюдаем продолжающееся влияние искусства Византии с ее спиритуализмом, подчеркнутым сине-фиолетовыми оттенками, с постепенным отходом от пропорционального изображения человеческого тела, свойственного Античности; очевидно и определенное непосредственное влияние Античности ( Рис. 1. Фрески в Капелле Сан-Сильвестро, XIII в.; Рис. 2. Фреска в Капелле Сан-Сильвестро, XIII в.). Следует отметить серьезность, напряженность лиц на приведенных, в какой-то мере типично средневековых религиозных изображениях в итальянском соборе – напоминающих между прочим русские православные изображения – кажется, не только по причине влияния Византии.

Для дальнейшего развития изобразительного искусства в Италии показательны религиозные плоскостные изображения романского периода в Венеции. Известно, что венецианская школа живописи поражает грациозностью, свежестью, особой цветностью, элементы которых можно, пожалуй, наблюдать на этапе романского искусства. Мозаика Богородицы в соборе Санта-Мария-э-Донато, XII в. ( Рис. 3 ) представляет как византийские тенденции (Венеция находилась под немалым влиянием Византии!), связанные с оттенками синего, общим «мистическим» тоном, так, очевидно, и некий «пролог» собственно венецианской школы живописи, тем более что до его взлета в момент появления данной мозаики осталось не так уж много времени… Следует обратить внимание как на лаконичность и величие подачи «одинокой» фигуры Богородицы (что отражает монументальное византийское начало и оригинальность, нарождающееся личностное начало новой итальянской живописи?) на весьма интересном фоне коричневого оттенка, так и на сам фон – своеобразно показывающий стремление к «игре» с цветом. Фон весьма похожий мы наблюдаем в связи с религиозной живописью художника П.Венециано ( Рис. 4. Части полиптиха, XIV в., Венеция). При общем «грустно-серьезном» тоне, который отмечается на картинах Венециано, мы видим живость человеческих лиц, определенную колористичность, свойственную венецианской живописи (в данном случае построенную на теплых коричнево-красных оттенках, опять вступающих во взаимодействие с синим – хоть и «печально-мистическим» в духе византийской иконописи, но уже как будто по-венециански особо красочным; заметим, что фон религиозной живописи этого периода в Венеции мог быть даже черным, что дополнительно подчеркивает игру с цветом, колористический эксперимент). Интересны достаточно живые композиции данных религиозных изображений, включающие фантазийную архитектуру вместе со знаменитым Александрийским маяком. Налицо тенденция к определенной светскости, живости, оптимизму – к новому «формату» итальянского характера! Позаимствовав у интересных, серьезных образцов византийской религиозной живописи психологическую глубину, венецианская живопись как элемент новой итальянской культуры сдобрила свои произведения визуального искусства жизненной красочностью. Результат оказался весьма неплох (кроме разве некоторой светской манерности), тем более что Европа должна была осуществлять свою цивилизационную миссию в постантичных условиях.

Рис.1. Фрески в Капелле Сан-Сильвестро, Рим, XIII в.

Рис.2 Фреска в Капелле Сан-Сильвестро, Рим, XIII в.

Рис 3. Мозаика Богородицы в соборе

Санта-Мария-а-Донато, Венеция, XII в.

Рис.4. П.Венециане. Части полиптиха, XIV в., музей Марчиано, Венеция

Рис.5. В.Карпаччо Сон св. Урсулы, 1495 г., Галерея академии, Венеция

Рис.6. Д.Беллини. Мадонна с младенцем, 1450-55 гг., Городской музей, Павия

Рис. 7. Д.Беллини Преображение, ок. 1455г. Музей Коррер, Венеция

Рис.8. Д.Беллини. Греческая мадонна, 1450-60 гг., Галерея Брера, Милан

Рис.9. Д.Беллини. Пьета, ок. 1450-55 гг., Академия Каррара, Бергамо

Рис. 10. Д.Беллини. Полиптих св. Винченцо Феррера, после 1464 г. Санти-Джованни-е-Паоло, Венеция

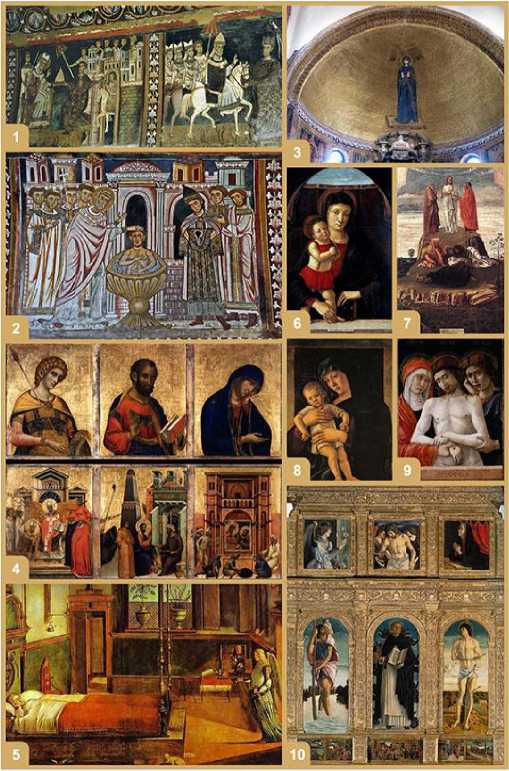

Особенности венецианской живописи указанного формата – в частности, отмеченного живостью композиции, деталей, колоризмом – проявятся наиболее сильно у таких знаменитых мастеров, как М.Базаити, В.Карпаччо ( Рис. 5. В. Карпаччо. Сон св. Урсулы, 1495 г.), Ч. да Конельяно, Джованни Беллини ( Рис. 6. Д.Беллини. Мадонна с младенцем, 1450–55 гг.; Рис. 7. Д.Беллини. Преображение, ок. 1455г.; Рис. 8. Д.Беллини. Греческая мадонна, 1450–60 гг.; Рис. 9. Д.Беллини. Пьета, ок. 1450–55 гг.; Рис. 10. Д.Беллини. Полиптих св. Винченцо Феррера, после 1464 г.; Рис. 11. Д.Беллини. Алтарь Пезаро, общий вид, 1470–80 гг.; Рис. 12 . Д.Беллини. Пьета, 1500–1514 гг.; Рис. 13. Д.Беллини. Священная аллегория, 1490–1500 гг.), Тициан ( Рис. 14. Тициан. Мадонна Пезаро, 1519–26 гг.; Рис. 15. Тициан. Динарий кесаря, ок. 1516 г.; Рис. 16. Тициан. «Се человек»), Джорджоне ( Рис. 17. Джорджоне. Юдифь, ок. 1504 г.; Рис. 18. Джорджоне. Мадонна Кастельфранко, ок. 1504 г.), Л.Лотто, Тинторетто ( Рис. 19. Тинторетто. Обретение мощей апостола Марка, 1548 г.), П.Веронезе ( Рис. 20. П.Веронезе. Искушение св. Антония», 1552 г.). «Народное» начало новой, постантичной Италии (вероятно, как мы говорили, обусловленное, в том числе, многоэтничным содержанием «рабской» культуры Апеннинского полуострова эпохи после падения Рима, влиянием «северных» варваров), впитав жизненные, прекрасные традиции Античности, учтя особый опыт Византии, покажет в Венеции великолепные художественные возможности.

На указанных картинах мы зачастую видим довольно темный колорит, фон, который носит «таинственно-теплый» характер, подчеркивая как определенный мистицизм, так и человеческое содержание произведений венецианских художников (соотносясь, вероятно, с соответствующим тоном византийской иконописи). Обращает на себя внимание своеобразно теплый, несмотря на свет, блеск – образ неба и вообще – знаменитый чистый, «праздничный» тон картин венецианских художников, создаваемый соответствующими красками, колоритом. Интересно, что любовь к жизни здесь своеобразно нежна, она, кажется, чужда и тени языческой грубости – свидетельствуя по большому счету о гармонии.

Рис. 11 Д.Беллини. Алтарь Пезаро, общий вид, 1470-80 гт., Городские музеи, Пезаро

Рис.12. Д.Беллини Пьета, 1500-1514 гг, Галерея Академии, Венеция

Рис.13. Д Беллини. Священная аллегория, 1490-1500 гг,Галерея Уффици, Флоренция

Рис. 14. Тициан Мадонна Пезаро, 1519-26 гг Церковь Санта-Мария-Глорьоза-деи-Фрари, Венеция

Рис.15. Тициан. Динарий кесаря, ок. 1516 г., Галерея старых мастеров, Дрезден

Рис.16. Тициан. «Се человек»

Рис.17. Джорджоне. Юдифь, ок 1504 г.

Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Рис.18. Джорджоне Мадонна Кастельфранко, ок 1504 г Кафедральный собор, Кастельфранко-Венето

Рис.19. Тинторетто Обретение мощей апостола Марка, 1548 г.,Галерея Брера, Милан

Рис 20. П.Веронезе. Искушение св. Антония 1552 г, Музей изящных искусств, Кан

Сама композиционность приведенных картин достаточно оригинальна – многофигурные композиции кажутся полными жизни, которая чувствуется даже в величаво-статичных полотнах. Жизненными, эмоциональными, теплыми зачастую можно назвать и лица персонажей – что отражает в том числе и искреннюю религиозность авторов и зрителей. Интересно, что, чем более ранними являются приведенные работы, тем больше эмоциональности, неравнодушия они демонстрируют, сочетая эти качества с определенным «неумением» выполнять трехмерные изображения абсолютно точно. Последнее – неслучайно, оно говорит о некотором отрыве от традиций Античности, о «новом начинании» культуры Европы – с позиций гуманизма и цивилизованности. Своеобразное сочетание светскости и христианской религиозности на полотнах итальянских, в частности венецианских художников в период, о котором идет речь, может показывать глубину, человечность, возможность нравственного выбора как цивилизационные черты, необходимые для развития в Европе. Интересно, что Венецианская республика своим политическим и культурным строем, конечно, соответствовала подобной живописи [2, с. 146–153]. В контексте, о котором идет речь, закономерно своеобразное сходство образов светской (античной мифологической) и религиозной живописи венецианских мастеров (речь, например, идет о «Спящей Венере» Джорждоне и о его «Юдифи», «Кающейся Марии Магдалине» Д.Беллини и его же «Женщине перед зеркалом», «Венере Анадиомене»).

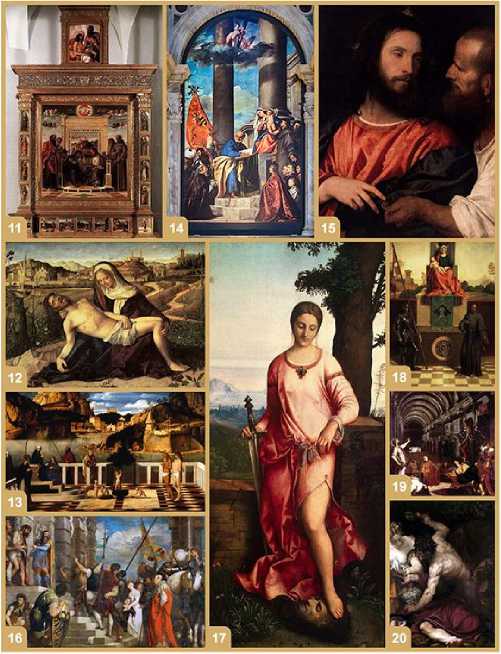

Интересно, что некоторые из упомянутых работ напоминают, например, реализм религиозных работ Рембрантда – достаточно живых и драматических одновременно, реализм русских художников XIX в. (например, «Динарий кесаря» Тициана; Рис. 21 . Д.Беллини. Пьета, ок. 1460 г.). Также интересна возможность достаточно прямого соотнесения некоторых произведений венецианской живописи с русскими иконами, русской культурой (как будто без прямого «посредничества» Византии?), речь идет о таких работах Д.Беллини, как Греческая мадонна и Триптих Св. Себастьяна ( Рис. 22) . В плане соотнесения с русской иконописью, вероятно, будет интересен весьма оригинальный художник итальянского Ренессанса падуанец А.Мантенья [35, с. 22–26], имеющий, как говорят, жесткую, резкую манеру (соотносимую в какой-то мере с духом русской культуры). ( Рис. 23. А.Мантенья. Автопортрет (крайний справа) с женой (крайняя слева) на полотне «Принесение во храм», 1465–1466 гг.; Рис. 24.

А.Мантенья. Мертвый Христос, ок. 1500 г.). Не теряя одухотворенности, живости итальянской религиозной живописи, Мантенья создает образы, обращающие внимание особой утонченностью, высотой.

Рис.21. Д.Беллини. Пьета, ок. 1460 г., Галерея Брера, Милан

Рис.22. Д.Беллини. Триптих Св. Себастьяна, 1460-64 гг.. Галерея Академии, Венеция

Рис.23. А.Мантенья. Автопортрет (крайний справа) с женой (крайняя слева) на полотне «Принесение во храм»,1465-1466 гг, Берлинская картинная галерея

Рис.24. А.Мантенья. Мертвый Христос, ок. 1500 г., Пинакотека Брера, Милан

Рис.25. Д.Беллини Принесение во храм, 1460-е гг., Галерея Кверини Стампалья, Венеция

Рис.26. Д.Беллини. Моление о чаше, ок. 1455, Национальная галерея, Лондон

Рис.27 А.Мантенья Моление о чаше, ок. 1455 г, Национальная галерея, Лондон

Рис.28. Д.Беллини. Мадонна с младенцем, ок 1480 г., Музей Метрополитен, Нью-Йорк

Рис.29 Д.Беллини Мадонна с младенцем 1483 г., Академия Каррара, Бергамо

Рис.30. Мадонна с младенцем, 1487 г., Галерея Академии, Венеция

Именно Мантенья, как представитель ренессансного стиля Северной Италии, испытавший влияние в том числе интернациональной готики, будучи шурином венецианца Джованни Беллини (1430/33–1516 гг.), по определению историков искусства, достаточно серьезно повлиял на последнего (наряду с другими факторами) [1, с. 84–101], что видно по работам Рис. 25. Д.Беллини. Принесение во храм, 1460-е гг.; Рис. 26 . Д.Беллини. Моление о чаше, ок. 1455 (ср. с приведенной выше работой А.Мантенья. Принесение во храм, с Рис. 27 . А.Мантенья. Моление о чаше, ок. 1455 г.). Указанный момент важен, так как он объясняет (через «варварское северное» влияние Мантенья, его индивидуальное творческое начало) боʹльшую близость Д.Беллини к духу русского искусства.

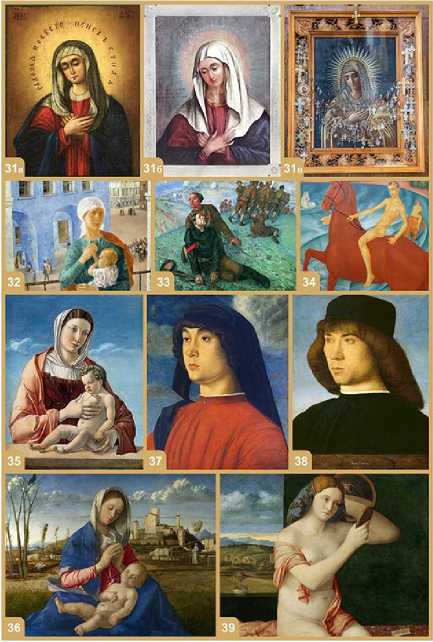

Если говорить о Джованни Беллини как о художнике достаточно особенном, чьи работы в частности имеют соотнесение – в широком смысле, имеющее разные корни, причины – с русской живописью, русской религиозной сферой, то, кроме приведенных работ, можно привести работы Рис. 28. Д.Беллини. Мадонна с младенцем, ок. 1480 г.; Рис. 29. Д.Беллини. Мадонна с младенцем. 1483 г.; Рис. 30. Мадонна с младенцем, 1487 г.. В последних трех произведениях обращает на себя внимание не только «отголосок русского духа» – в данном случае как особая женская мягкость, душевность, которая может связываться и на живописных полотнах, и в жизни с носителями русской культуры (конечно, в случае с Беллини носящая «случайный» характер тех же качеств, на которые художник обращает внимание), но и красно-синее цветовое сочетание, идущее, вероятно, еще из Византии, но позволяющее достаточно непосредственно соотнести указанные работы итальянского художника с разновидностью живописной трактовки Серафимо-дивеевской иконы Божьей матери в религиозном обиходе в России (Рис. 31а, б, в. Серафимо-дивеевская Божья матерь). Конечно, указанный вариант русской иконы мог испытать на себе влияние Западной Европы после европеизации нашей страны, однако образное сходство все-таки удивляет, особенно с учетом духовного совпадения ценности определенных человеческих качеств. Следует обратить внимание на то, что Д.Беллини стремится абстрагироваться от характерного для итальянской живописи того времени пейзажа, концентрируясь на духовном содержании самого лика (занавески-заставки в последних приведенных картинах, носящие даже «механический» характер! интересно здесь отметить присущий венецианцам колоризм, мастерски включающий в себя «заставки»). Хотелось бы отметить, что данные образы Д.Беллини не только в силу увеличившегося мастерства художника носят поразительный характер современных картин (стоит пронаблюдать изменение стиля художника с течением времени!), но и в силу духовного совершенства мастера, столь проникновенно, пронзительно способного изобразить чистого, глубокого, сильного человека, женщину. Думается, в данном случае неслучайно приходит в голову параллель с произведениями К. С. Петрова-Водкина: «Петроградская мадонна» (Рис. 32. К.С.Петров-Водкин. 1918 г. в Петрограде, 1920 г.), «Смерть комиссара» (Рис. 33. К.С.Петров-Водкин. Смерть комиссара, 1928 г.) и даже «Купание красного коня» (Рис. 34. К.С.Петров-Водкин, Купание красного коня, 1912 г.), намеренно тяготеющих к условной иконописности. В данном контексте интересно дополнительно привести работы Беллини: Рис. 35. Д.Беллини. Мадонна с младенцем, 1475–80 гг., Рис. 36. Д.Беллини. Мадонна на лугу, ок. 1505 г. демонстрируют меньшую насыщенность цвета, большую «воздушность», что более соотносится с определенными произведениями живописи в России, вторая из приведенных картин последнего ряда за счет пейзажа, своеобразно реалистичного, «незамысловатого», неяркого (весьма напоминающего пейзаж в России!) достаточно прямо соотносится с «Мадонной Петрограда». Параллели можно подкрепить нерелигиозной живописью итальянского художника: Рис. 37. Д.Беллини. Портрет юноши в красном, 1485–90 гг.; Рис. 38. Д.Беллини. Портрет молодого человека, ок. 1500 г. Интересно заметить, что даже изображение обнаженной женщины в контексте творчества художника итальянского Ренессанса, о котором идет речь, может носить в принципе сходный характер! (Рис. 39. Д.Беллини. Обнаженная молодая женщина с зеркалом, 1514–16 гг.).

Рис.31 (а, бг в). Серафимо-дивеевская Божья матерь

Рис.32. К.С.Петров-Водкин. Мадонна в Петрограде, 1918 г., Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис.33. К.С.Петров-Водкин. Смерть комиссара, 1928 г, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис.34. К.С.Петров-Водкин. Купание красного коня, 1912 г., Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис.35. Д.Беллини Мадонна с младенцем, 1475-80 гг., Музей Коррер, Венеция

Рис.36. Д.Беллини. Мадонна на лугу ок. 1505 г., Национальная галерея, Лондон

Рис.37. Д.Беллини. Портрет юноши в красном, 1485-90 гг., Национальная галерея, Вашингтон

Рис.Зд. Д.Беллини. Портрет молодого человека, ок. 1500 г.. Национальная галерея, Вашингтон

Рис.39. Д.Беллини. Обнаженная молодая женщина с зеркалом, 1514-16 гг., Музей истории искусства, Вена

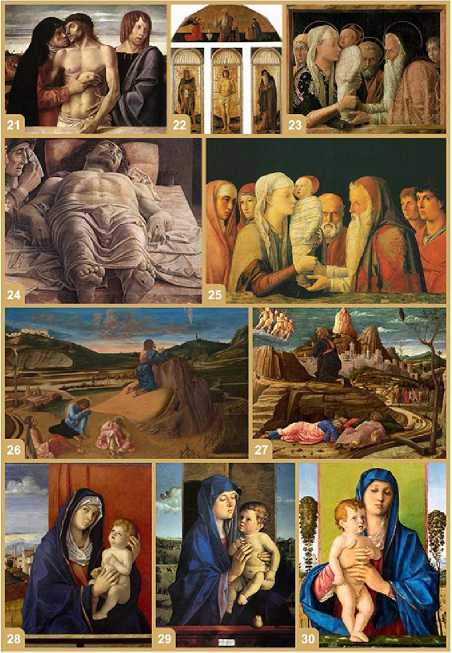

Произведение Беллини «Святое собеседование» ( Рис. 40. Д.Беллини. Святое собеседование, ок. 1490 г.) демонстрирует отсутствие архитектурного фона, вместо него – таинственная синеватая темнота, кроме того, можно отметить напряженную серьезность лиц, столь, казалось бы, не свойственную известным произведениям итальянской живописи и столь свойственную живопись русской – как и национальному русскому характеру...

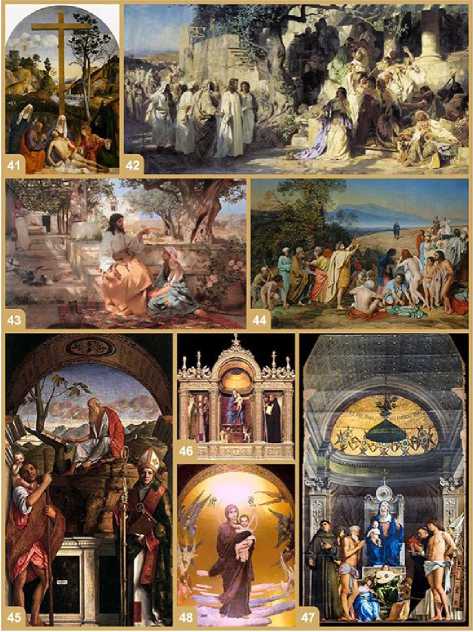

В произведении Д.Беллини «Оплакивание Христа» (Рис. 41) мы видим уже не только характерные образы женщин, на которые мы уже обратили внимание, но и общий тон картины, напоминающий русскую религиозную живопись авторства Г.И.Семирадского, долгие годы проведшего в Риме (Рис. 42. Г.И.Семирадский. Грешница, 1873 г.; Рис. 43. Христос у Марфы и Марии; напомним, что связь русских художников с Италией в Новое время была достаточно заметной), А.А.Иванова (Рис. 44. А.А Иванов. Явление Христа народу (Явление Мессии), 1837–57 гг.). Здесь сказывается не только тяготение Семирадского к Риму, Италии, к различным проявлениям восточной и западной культуры Древнего мира (поликультурализм начал заявлять о себе все заметнее на рубеже ХIX–ХХ вв.), не только следы европеизации, классицизма, естественные для русской религиозной живописи Нового времени, но и достаточно напряженный поиск новой духовности в связи с традициями религиозного мировоззрения. К указанным явлениям примыкает работа Д.Беллини «Св. Христофор, Иероним и Людовик Тулузский» (Рис. 45).

Рис.40. Д.Беллини. Святое собеседование, ок. 1490 г., Галерея Академии, Венеция

Рис 41 Д.Беллини. Оплакивание Христа, 1510 г, Галерея Академии, Венеция

Рис.42. Г.И.Семирадский. Грешница, 1873 г., Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис.43. Г.И.Семирадский. Христос у Марфы и Марии, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Рис.44. А.А.Иванов. Явление Христа народу (Явление Мессии), 1837-57 гг, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис.45 Д.Беллини. Св. Христофор, Иероним и Людовик Тулузский, 1513 г, Сан-Джованни-Кризостомо, Венеция

Рис.46. Д.Беллини. Триптих Фрари, 1488 г., Санта-Мария-деи-Фрари, Венеция

Рис.47. Д.Беллин и. Алтарь Сан-Джоббе, 1478-80 гг., Галерея Академии, Венеция

Интересно отметить так или иначе наличествующее сходство между произведениями итальянского художника – Рис. 46 (Д.Беллини. Триптих Фрари, 1488 г.), Рис. 47 (Д.Беллини. Алтарь Сан-Джоббе, 1478–80 гг.) – и «живописной» иконописью Новейшего времени в России, связанной с именами В.М.Васнецова ( Рис. 48. В.М.Васнецов. Благодатное небо, 1986 гг.), М.А.Врубеля ( Рис. 49. М.А.Врубель. Богоматерь с Младенцем, 1885 г.), появившейся благодаря своеобразному обмирщению религиозной сферы в России в этот период, благодаря «высвобождению» живописного начала, свойственного даровитому русскому человеку и – безусловно – художникам итальянского Возрождения, в особенности в Венеции проявившим через богатство цветовой подачи образов сильную духовность в сочетании с человечностью.

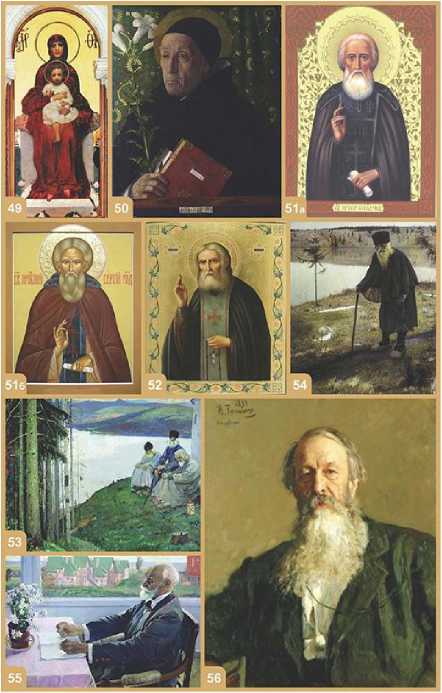

В завершение интересного углубления в творчество Джованни Беллини целесообразно обратиться к последнему произведению, показывающему неугасаемое стремление к творчеству и новый поиск – Рис. 50. Д.Беллини. Портрет Фра Теодоро да Урбино, 1515 г. Образ католического монаха здесь как будто совсем не итальянский, а больше северный, со свойственным русской культуре пониманием духовности-старчества – умудренности, страдания, простоты и гармонии одновременно (ср. с толстовским образом Платона Каратаева, образами русских святых вроде Сергия Радонежского или Серафима Саровского – с соответствующей иконографией (в плане сопоставления интереснее, быть может, иконопись после европеизации: Рис. 51а, б. Иконописные изображения св. Сергия

Радонежского, Рис. 52. Иконописное изображение св. Серафима Саровского, с религиозными и нерелигиозными образами русских художников Нового и Новейшего времени – Рис. 53. М.В.Нестеров. Лисичка, 1914 г.; Рис. 54. М.В.Нестеров. Пустынник, 1887–88 гг.; Рис. 55. М.В.Нестеров. Портрет академика Павлова, 1935 г.; Рис. 56. И.Е.Репин. Портрет В.В.Стасова, 1883 г.). Различные национальные культуры здесь, по различным причинам, как бы соединяются в архетипе мудрости, реалистической подачи определенного психологического типа.

Рис.48. В.М.Васнецов. Благодатное небо, 1986 г., Владимирский собор, Киев

Рис.49. МАВрубель. Богоматерь с Младенцем, 1885 г., Кирилловская церковь, Киев

Рис.50. Д.Беллини. Портрет Фра Теодоро да Урбино, 1515 г.. Национальная галерея, Лондон

Рис.51 (а, б). Иконописные изображения св. Сергия Радонежского

Рис.52. Иконописное изображение св. Серафима Саровского

Рис.53. М.В.Нестеров. Лисичка, 1914 г., Государственная Третьяковская галерея

Рис.54. М.В.Нестеров. Пустынник, 1887-88 гг., ГосударственнаяТретьяковская галерея, Москва

Рис.55. М.В.Нестеров. Портрет академика Павлова, 1935 г.? Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис.56. И.Е.Репин. Потрет В.В.Стасова, 1883 г., Государственный Русский музей, Санкт-Петербург

Отметим, что в приведенном произведении Д.Беллини снова присутствует колоризм – весьма интересный, обыгрывающий темные и более светлые тона, цвета в изображении мужчины-монаха: обращает на себя внимание характерная «занавеска», на сей раз цветная – буквально с цветочным орнаментом – которая композиционно, живописно поддерживается цветком в руке изображаемого! Спокойствие, внутренняя гармония, самоуглубление персонажа оттеняются жизненностью фона, деталей, включающих красную книгу, что создает невероятный эффект, связанный с общей привлекательной, тонкой эстетичностью европейской культуры, которая может быть интересно соотнесена, например, с культурой русской!

Итак, содержательное сходство живописи Беллини и русской живописи на разных этапах ее развития, связанное с глубокой духовностью и человечностью, определяемыми духом Ренессанса и духом русской культуры соответственно, поддерживается цветовой гаммой, элементами композиции. Сходство вызвано не только естественным сходством культур, имеющих европейские корни, не только влиянием Византии как на русское, так и на итальянское искусство (там, где картины итальянского художника напоминают византийские иконы, они порой гораздо больше могут быть соотнесены с русским искусством – благодаря определенной красочности, теплоте подачи образа), но и «самостоятельным», «случайным» совпадением характера культуры – по причине духовного совпадения цивилизационных целей. Более сильно указанные тенденции проявились в рамках венецианского искусства, сформировавшегося в особых «свободных» условиях – в частности в рамках блестящего творчества Джованни Беллини – многогранного, не устававшего никогда познавать новое художника итальянского Возрождения.