ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТЕКЛОВИДНОСТИ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Автор: Р.Ю. Антонов

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Информатика, вычислительная техника и управление

Статья в выпуске: 3 т.30, 2020 года.

Бесплатный доступ

Органолептические методы анализа продукции обуславливают высокую погрешность и большую продолжительность таких измерений. Поэтому разработка инструментальных экспресс-методов определения качества продукции – актуальная задача. В работе исследованы возможности программной оценки стекловидности пшеницы. Исследования проводились с использованием диафаноскопа "Янтарь" и диафаноскопа ДСЗ—2. Сравнивались стабильность результатов измерения и время, затраченное на анализ. Для измерения были выбраны образцы мягкой и твердой пшеницы со стекловидностью в диапазоне 12—97 %. Программная оценка стекловидности позволила снизить стандартное отклонение результатов измерений стекловидности с 5.5 до 1.3 %. Среднее время измерения снизилось более чем в 10 раз.

Автоматизация измерений, обработка изображений, пшеница, стекловидность

Короткий адрес: https://sciup.org/142224576

IDR: 142224576 | УДК: 681.785.433, 303.214.2 | DOI: 10.18358/np-30-3-i6374

Текст научной статьи ВОЗМОЖНОСТИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ СТЕКЛОВИДНОСТИ ПШЕНИЦЫ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ЦИФРОВОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Определение качества пшеницы в России производится согласно ГОСТ 9353-2016 "Пшеница. Технические условия" [1]. В этом документе указано, какие анализы и измерения необходимо провести для определения основного интегрального показателя качества пшеницы — ее класса. Оценка класса пшеницы занимает продолжительное время, т.к. значительная часть работы производится вручную: определение типового состава, отмывание клейковины, определение стекловидности, оценка поврежденности вредителями и т.д. При этом значительная часть погрешности таких измерений обусловлена необъективностью органолептических методов анализа. С учетом данных фактов разработка оборудования и нормативной базы для инструментальных экспресс-методов определения качества зерна является актуальной задачей.

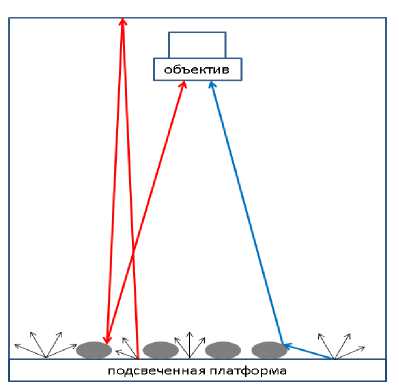

Один из показателей качества пшеницы, требующих определения согласно ГОСТ 9353-2016, — стекловидность пшеницы. Процедура проведения анализа описана в ГОСТ 10987-76 [2]. Сам метод сводится к визуальной оценке прозрачности зерен, помещенных в диафаноскоп (рис. 1). В процессе проведения анализа 100 зерен размещают в специальной кассете, затем с помощью диафаноскопа просматривают зерна и подсчитывается количество стекловидных (прозрачных), частично стекловидных (полупрозрачных) и мучнистых (непрозрачных) зерен в пробе, после чего вычисляется результат.

В данный момент развитие производства фото-чувствительных матриц и распространение персональных компьютеров [3] позволило создать устройство для получения цифрового изображения

Рис. 1. Диафаноскоп ДСЗ-2 с кассетой

Рис. 2. Диафаноскоп "Янтарь" с кассетой и компьютером

Рис. 3. Изображение просвеченного зерна

Рис. 4. Действие паразитной засветки. 1 — общая составляющая, 2 — местная

зерна с последующей программной оценкой его стекловидности (диафаноскоп "Янтарь", рис. 2). Проведение анализа сводится к заполнению кассеты, ее помещению в прибор и получению результата с помощью программного обеспечения.

Известны исследования, направленные на изучение возможностей инструментальной оценки стекловидности зерна с использованием спектроскопии в ближней инфракрасной области [4], с использованием рентгеновского излучения [5], а также методом анализа изображений в видимой области в отраженном свете [6]. Все перечисленные исследования показывают принципиальную возможность применения указанных подходов, но использование оборудования исследовательского класса в задачах рутинного анализа нерационально ввиду сложности и дороговизны. Диафаноскоп "Янтарь" разработан для получения изображений просвеченного зерна в видимой области спектра. Программа обработки изображений основана на методах контурного анализа и использует алгоритмы, описанные в работах [7], [8].

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является определение возможностей использования программной оценки стекловидности для проведения рутинных измерений при определении качества зерна пшеницы. В рамках проекта с поставленной целью решаются следующие задачи:

-

1) разработать и реализовать алгоритм автоматической оценки стекловидности;

-

2) сравнить стабильность результатов определения стекловидности стандартным методом и методом программной оценки;

-

3) сравнить среднее время определения стек-ловидности стандартным методом и методом программной оценки.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

Алгоритм автоматической оценки стекловид-ности принимает на вход изображение просвеченного зерна (рис. 3) и состоит из нескольких шагов. На первом шаге производится бинаризация и сегментирование изображения, в ходе которого определяются контуры объектов (отдельных зерен).

На втором шаге производится компенсация паразитной засветки. Дело в том, что подсвеченная платформа прибора не может быть заполнена зерном полностью ввиду его формы. Между зернами неизбежно появляются промежутки, размер, форма и положение которых носят случайный характер. Через эти промежутки свет проникает в верхнюю часть прибора и, отражаясь от поверхности зерна, искажает его изображение. Т.е. в объектив камеры попадает не только свет, прошедший сквозь зерно, но и свет, отраженный от его поверхности. Действие паразитной засветки проиллюстрировано на рис. 4. Условно паразитную засветку можно разделить на две составляющие: общую (действует одинаково на все зерна и пропорциональна общей площади подсвеченной платформы, не занятой зерном) и местную (пропорциональна площади, не занятой зерном, в непосредственной близости от него).

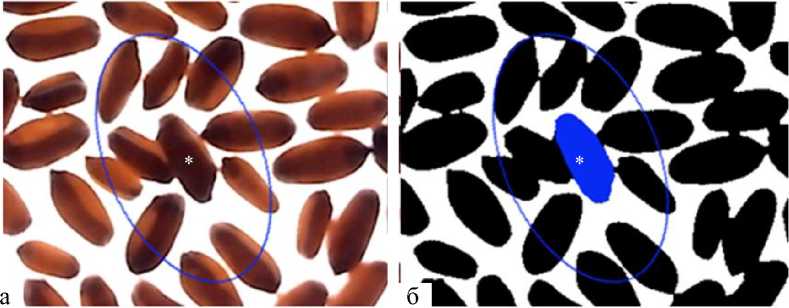

Рис. 5. Область вокруг зерна (ограничена эллипсом), использующаяся для компенсации местной паразитной засветки зерна (анализируемое зерно отмечено *).

а — исходное изображение, б — бинарное изображение, применяемое в расчетах

Для компенсации паразитной засветки яркость каждого пикселя объекта пересчитывается по формуле:

P’ = P-50k0 -Sjki, где P — изначальное значение яркости пикселя; S0 — доля всей площади платформы, свободная от зерна; Sj — доля площади, свободной от зерна вблизи j-го зерна; k0, k1 — постоянные коэффициенты.

S 0 вычисляется следующим образом:

C

So = — 0 C0

где C w — общее количество ненулевых пикселей;*) C 0 — общее количество пикселей.

S j вычисляется отдельно для каждого зерна. Для расчета используется область вокруг зерна, ограниченная эллипсом (рис. 5).

C

S = .

J c

Cj где Cjw — количество ненулевых пикселей внутри эллипса; Cj — площадь эллипса в пикселях.

Коэффициенты k 0 , k 1 были вычислены экспериментально. Для этого были получены изображения платформы с разным заполнением зерном и построена линейная модель

) Прим. ред.: автор под "ненулевыми пикселями" подразумевает точки изображения (в статье) с уровнем, отличным от "белого" (255).

M _ S S , N ,

V = V + -^N—k, + Sо ko, где V — среднее значение яркости объектов, вычисленное для всего изображения; V — среднее значение яркости объектов, при 100 % заполнении платформы; Nj — площадь j-го объекта в пикселях; N — общая площадь всех объектов в пикселях.

На третьем шаге алгоритма оценки производится определение стекловидности каждого зерна и расчет показателя для всей пробы.

Исследование и сравнение результатов измерений на диафаноскопах основаны на методе, описанном в ГОСТ Р ИСО 5725-3-2002 "Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений. Часть 3. Промежуточные показатели прецизионности стандартного метода измерений" [9]. Согласно [9], основной вклад в изменчивость измерений вносят 4 фактора: время, калибровка, оператор, оборудование. В данном случае исследованы показатели прецизионности с одним изменяющимся фактором (оператор) для разных методов измерения. Для исследования были подготовлены 6 образцов пшеницы: 3 образца мягкой и 3 образца твердой. Образцы зерна были предоставлены ФГБУ "Россельхозцентр". Заявленный диапазон стекловидности образцов мягкой пшеницы составил 12–79 %, твердой — 73–97 %. Данные образцы измерялись с использованием программной оценки стекловидности на откалиброванном диафаноскопе "Янтарь" и стандартным методом на диафаноскопе ДСЗ-2. В ходе анализа на диафаноскопе "Янтарь" оценивается приблизительно

400 зерен, на диафаноскопе ДСЗ-2 — 100 зерен. Измерения на диафаноскопе ДСЗ-2 проводили 5 разных специалистов на одном приборе. У специалистов перед измерением не было информации о результатах других участников и о заявленных значениях стекловидности образцов. Измерения на диафаноскопе "Янтарь" прово-дись по 5 раз для каждого образца разными специалистами. Количество t проб зерна и участвующих специалистов n выбрано в соответствии с рекомендациями [9]: ( n – 1) t > 15. В ходе эксперимента фиксировалось время, затраченное на испытание, и результаты.

Время, затраченное на испытание, включает в себя заполнение кассеты и ее освобождение от пробы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные данные измерений для программной оценки стекловидности на диафаноскопе "Янтарь" представлены в табл. 1, для оценки с использованием ДСЗ-2 — в табл. 2.

Далее, следуя рекомендациям [9], результаты измерения каждого из 6 образцов были проверены на наличие выбросов с помощью критерия Граббса [5].

Табл. 1. Результаты измерения стекловидности на диафаноскопе "Янтарь"

|

Образец, № |

Стекловидность, % |

Среднее значение, % |

СКО, % |

||||

|

исп. 1 |

исп. 2 |

исп. 3 |

исп. 4 |

исп. 5 |

|||

|

1 |

77 |

80 |

78 |

78 |

80 |

78.6 |

1.3 |

|

2 |

15 |

14 |

11 |

12 |

15 |

13.4 |

1.8 |

|

3 |

44 |

44 |

46 |

45 |

48 |

45.4 |

1.7 |

|

4 |

96 |

97 |

96 |

98 |

97 |

96.8 |

0.8 |

|

5 |

72 |

74 |

72 |

73 |

74 |

73 |

1.0 |

|

6 |

84 |

83 |

83 |

82 |

84 |

83.2 |

0.8 |

Табл. 2. Результаты измерения стекловидности на диафаноскопе ДСЗ-2

|

Образец, № |

Стекловидность, % |

Среднее значение, % |

СКО, % |

||||

|

исп. 1 |

исп. 2 |

исп. 3 |

исп. 4 |

исп. 5 |

|||

|

1 |

83 |

60* |

81 |

79 |

78 |

80.3 |

2.2 |

|

2 |

23 |

37 |

11 |

13 |

24 |

21.6 |

10.4 |

|

3 |

47 |

61 |

52 |

48 |

56 |

52.8 |

5.8 |

|

4 |

97 |

93 |

96 |

97 |

100 |

96.6 |

2.5 |

|

5 |

80 |

78 |

74 |

73 |

81 |

77.2 |

3.6 |

|

6 |

93 |

90 |

88 |

86 |

96 |

90.6 |

4.0 |

Табл. 3. Статистики Граббса для измерений стекловидности на диафаноскопе "Янтарь"

|

Образец, № |

G 1 |

G 5 |

G крит.1 |

G 1,2 |

G 4,5 |

G крит.2 |

|

1 |

1.193 |

1.043 |

0.123 |

0.031 |

||

|

2 |

1.321 |

0.881 |

0.017 |

0.118 |

||

|

3 |

0.837 |

1.554 |

1.715 |

0.139 |

0.02 |

0.009 |

|

4 |

0.956 |

1.434 |

0.079 |

0.079 |

||

|

5 |

1 |

1 |

0.056 |

0.056 |

||

|

6 |

0.73 |

1.095 |

0.079 |

0.079 |

Табл. 4. Статистики Граббса для измерений стекловидности на ДСЗ-2

|

Образец, № |

G 1 |

G 5 |

G крит.1 |

G 1,2 |

G 4,5 |

G крит.2 |

|

1 |

1.75 |

0.735 |

— |

— |

||

|

2 |

1.021 |

1.483 |

0.094 |

0.064 |

||

|

3 |

0.999 |

1.413 |

1.715 |

0.101 |

0.035 |

0.009 |

|

4 |

1.434 |

1.355 |

0.079 |

0.115 |

||

|

5 |

1.179 |

1.067 |

0.031 |

0.092 |

||

|

6 |

1.157 |

1.359 |

0.095 |

0.042 |

Статистики Граббса приведены в табл. 3 и 4. Согласно [10], в случае если G 1 > G крит.1 , наименьшее значение выборки является выбросом; если G 5 > G крит.1 , наибольшее значение выборки является выбросом; если G 1,2 < G крит.2 , два наименьших значения выборки являются выбросами; если G 4,5 < G крит.2 , два наибольших значения выборки являются выбросами. С использованием данного критерия из дальнейшего анализа было исключено одно измерение первого образца на диафаноскопе ДСЗ-2 (помечено * в табл. 2).

Согласно [9], оценка стандартного отклонения промежуточной прецизионности при изменяющемся факторе (операторе) S I (0) измерений выражается в виде

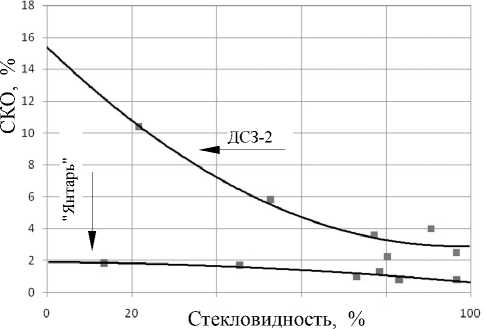

Рис. 6. Стандартные отклонения повторяемости как функция стекловидности

S I (0)

t ( n — 1)

t ny

Z^ j = 1 Z—ik = 1

jk

—

y j )2,

где n — количество измерений одного образца; t — количество образцов; yjk — k -й результат измерения j -го образца; y j — среднее значение j -го образца.

Таким образом, S I № = 1.3 для оценки с использованием диафаноскопа "Янтарь" и S I № = 5.5 для органолептической оценки с использованием ДСЗ-2.

Следует отметить общие закономерности измерений: при увеличении стекловидности пробы увеличивается стабильность результатов, стабильность результатов для твердой пшеницы (образцы 4–6) выше, чем для мягкой (образцы 1–3), причем оба утверждения справедливы как для программной оценки, так и для стандартного метода. Данный факт проиллюстрирован на рис. 6. Полученное снижение стандартного отклонения при использовании программной оценки стекловидности объясняется, во-первых, объективной, не зависящей от человека оценкой показателя, во-вторых, увеличением пробы со 100 до приблизительно 400

зерен. Кроме того, среднее время измерения одной пробы с использованием автоматической оценки (Приложение, табл. П1) оказалось меньше на порядок времени стандартного анализа (табл. П2).

ВЫВОДЫ

-

1. Стабильность автоматического определения стекловидности значительно выше стабильности стандартного метода. Это позволяет рекомендовать метод для рутинного анализа показателя на предприятиях зерновой промышленности и избежать погрешности, связанной с субъективным мнением специалиста.

-

2. Низкие затраты времени автоматического определения стекловидности позволяют оптимизировать процесс анализа пшеницы.

-

3. Полученные результаты доказывают применимость использованных алгоритмических решений в области автоматического анализа продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Табл. П1. Время измерения стекловидности на диафаноскопе "Янтарь"

|

Образец, № |

Время, с |

Среднее значение, с |

||||

|

исп. 1 |

исп. 2 |

исп. 3 |

исп. 4 |

исп. 5 |

||

|

1 |

27 |

35 |

24 |

29 |

33 |

29.6 |

|

2 |

30 |

24 |

23 |

25 |

31 |

26.6 |

|

3 |

25 |

20 |

28 |

32 |

22 |

25.4 |

|

4 |

20 |

22 |

24 |

21 |

29 |

23.2 |

|

5 |

27 |

22 |

24 |

34 |

28 |

27 |

|

6 |

26 |

29 |

21 |

23 |

25 |

24.8 |

|

Среднее значение по всем образцам, с |

25.8 |

|||||

Табл. П2 . Время измерения стекловидности на диафаноскопе ДСЗ-2

|

Номер образца |

Время определения, с |

Среднее значение, с |

||||

|

исп. 1 |

исп. 2 |

исп. 3 |

исп. 4 |

исп. 5 |

||

|

1 |

552 |

280 |

281 |

326 |

304 |

348.6 |

|

2 |

603 |

291 |

254 |

372 |

357 |

375.4 |

|

3 |

580 |

311 |

302 |

362 |

341 |

379.2 |

|

4 |

556 |

263 |

290 |

311 |

282 |

340.4 |

|

5 |

629 |

267 |

247 |

398 |

266 |

361.4 |

|

6 |

518 |

318 |

273 |

361 |

293 |

352.6 |

|

Среднее значение по всем образцам, с |

359.6 |

|||||