Возможности фиксации петроглифов для трасологического изучения (к историографии вопроса)

Автор: Зоткина Лидия Викторовна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.13, 2014 года.

Бесплатный доступ

Изучение технологических особенностей петроглифов является одним из перспективных направлений в современных исследованиях наскального искусства. В последние годы появилось немало работ, посвященных методическому аспекту экспериментально-трасологического изучения петроглифов, в том числе обзоров и обобщений опыта применения всевозможных методов фиксации в петроглифоведении. Однако в русскоязычной научной литературе крайне слабо раскрывается специфика выявления информации о рельефных наскальных изображениях для трасологического анализа. Как показано в специальных работах, посвященных технологическому исследованию петроглифов, изучение следов требует рассмотрения различных характеристик рельефа обработанных участков скалы в плане и в профиле. Таким образом, для получения достоверной информации о технологических особенностях изучаемых изображений необходимо привлечение методов «объемного» копирования либо 3D-реконструкции. Важным условием является возможность получения разрезов копий изображений, позволяющих выявить характер профиля следов, образующих петроглифы на поверхности скалы. Рассмотрены различные, наиболее приемлемые для дальнейшего технологического изучения способы документирования образцов наскального искусства.

Петроглиф, наскальное искусство, контактная и бесконтактная фиксация, объемное копирование, фотофиксация, трехмерная реконструкция, облачная фотограмметрия, трасология, технология

Короткий адрес: https://sciup.org/147219033

IDR: 147219033 | УДК: 903.7.031

Текст научной статьи Возможности фиксации петроглифов для трасологического изучения (к историографии вопроса)

С самых ранних этапов становления исследований наскального искусства как одного из направлений в археологии важной задачей выступала точная фиксация петроглифов. В ходе первых академических экспедиций большая часть упоминаний о памятниках наскального искусства сопровождалась перерисовкой изображений. Как правило, сделанные «на глаз», они не отличались большой точностью, были выполнены схематично, в основном для того, чтобы составить общее представление, как рисунки расположены на скалах.

Возникновение контактного копирования наскальных изображений было обусловлено стремлением исследователей максимально объективно передать очертания изучаемых ими петроглифов. Принцип эстампажа (создание позитивных копий посредством оттисков на различные виды бумаги, картона и ткани) для фиксации изображений на скалах начал применяться еще в XIX в. И. Т. Аспе-линым, В. В. Радловым, позднее А. В. Адриановым и другими исследователями [Дэв-лет Е., Дэвлет М., 2011. С. 19; Шер, 1980. С. 67]. С течением времени способы фиксации образцов наскального искусства совершенствовались. Появились методы копирования с помощью кальки, микалентной бумаги, полиэтиленовой пленки и других материалов. Многие из них и сегодня остаются эффективными и традиционно исполь-

∗ Исследование проведено при поддержке РГНФ (проекты № 13-31-01264, 13-04-00070 и 13-21-08002).

Зоткина Л. В. Возможности фиксации петроглифов для трасологического изучения (к историографии вопроса) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. С. 16-26.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2014. Том 13, выпуск 3: Археология и этнография

зуются специалистами по наскальному искусству [Заика, 2006]. Однако появление новых задач в исследованиях неизбежно влечет за собой изменение подхода к фиксации археологического источника.

Изучение технологического аспекта в наскальном искусстве предполагает трасологический анализ рельефа скальной поверхности экспериментальных образцов и петроглифов. Для изучения следов пикетажа, образующих наскальные изображения, требуется зафиксировать контуры и очертания выбоин не только в плане, но и в профиле. Таким образом, одновременно с формированием метода изучения технологических особенностей наскальных изображений возникла необходимость адаптации способа их копирования к задачам трасологического анализа, требующего фиксации всех особенностей рельефа поверхности петроглифов. Так, прорисовка через полиэтилен или микалентное копирование позволяют изучать характеристики следов, образующих изображения, только в плане. Современные методы объемной контактной и бесконтактной фиксации наскальных изображений позволяют получать данные о характеристиках рельефа скалы в плане и в профиле.

Метод изготовления объемных копий (слепков или оттисков) наскальных изображений с применением различных пластичных материалов в отечественной археологической науке разрабатывался с 60-х гг. ХХ в. Первые шаги в этом направлении были сделаны П. Н. Смирновым и Я. А. Шером [1965], М. А. Дэвлет [1998. С. 19]. Первоначально изготовление объемных копий было связано со спасательными работами на объектах, попадавших в пределы территории затопления ГЭС [Миклашевич, Кочанович, 2005. С. 177]. Практика применения различных материалов для фиксации (технический пластилин, пластики холодного отвердения, силиконовые каучуки и т. д.) и разделительных растворов (мыльный раствор, технические маслянистые смазки и т. д.) показала, что в большинстве случаев этот метод копирования был опасен из-за агрессивных компонентов, содержащихся в копирующем материале [Дэвлет, 2002. С. 76–80]. Для использования этого метода фиксации наскальных изображений требовалось его усовершенствование за счет снижения отрицательного воздействия на скальную поверхность копирующих материалов [Миклаше- вич, Кочанович, 2005. С. 179]. Значительных успехов в этом направлении удалось добиться специалистам Всероссийского института реставрации [Там же; Гиря, Дэвлет, 2010. С. 110].

Объемное копирование изображений применяется для решения разных задач в исследованиях наскального искусства, исходя из которых выбираются различные материалы. В целях археологического документирования и экспонирования должны применяться долговременно хранящиеся, соответствующие силикон или полиуретан. Кроме того, необходимо фиксировать изображения или композиции целиком. Для технологического изучения петроглифов не так важно копировать их полностью, можно ограничиться отдельными, наиболее значимыми с трасологической точки зрения фрагментами. Сроки хранения негативных копий изображений также могут быть не долговременными. На их основе изготавливаются более долговечные позитивные гипсовые отливки. Наиболее важным аспектом в трасологическом документировании следов, образующих петроглифы, является точность при фиксации даже самых мелких особенностей рельефа скальной поверхности.

Современный метод снятия объемных копий с петроглифов включает несколько этапов. Первый предполагает предварительную подготовку скалы с изображением к копированию. Для этого несколько раз наносится разделительный водный раствор метилцеллюлозы, образующий на поверхности скалы прозрачную пленку, которая препятствует проникновению в скальную корку вредных веществ, содержащихся в копирующем материале. При этом наличие слишком насыщенного и не просохшего раствора метилцеллюлозы на скале может сглаживать рельеф будущих слепков. Недостаточно насыщенный раствор не обеспечит защиты от агрессивных компонентов в процессе копирования, и на поверхности не только останутся жирные пятна, но и ускорится процесс разрушения скальной корки. Поэтому важно правильно развести разделительный раствор. Необходимо проверить его действие на небольшом участке скалы, где нет изображений. При нанесении раствора нужно проследить, чтобы был охвачен не только копируемый участок, но и пространство вокруг него – раствор должен проникнуть даже в самые труднодос- тупные части рельефа скалы [Гиря, Дэвлет, 2010. С. 110].

Второй этап фиксации предполагает собственно изготовление оттиска изображения или чаще его фрагмента. Наиболее эффективными с достаточной степенью эластичности и жесткости после затвердения были признаны силиконовые массы, применяющиеся стоматологами в практике зубопроте-зирования [Там же. С. 109–110; Миклашевич, Кочанович, 2005. С. 179–180]. Существует несколько разновидностей слепочных масс, а также разные производители. Работать с этими материалами удобно благодаря возможности отмерить необходимое количество базовой силиконовой основы и активатора, добавление которого к основе вызывает ее затвердение в течение нескольких минут в зависимости от влажности и температуры окружающей среды. Для изготовления оттиска силиконовую массу, смешанную с активатором-отвердителем, необходимо расположить по центру участка, выбранного для копирования. Силиконовая масса осторожно раскатывается от центра к периферии и вдавливается в поверхность скалы, проникая во все, даже труднодоступные, участки ее рельефа.

После того как материал застывает, он легко, не деформируясь, снимается с поверхности петроглифов. В результате получаются негативные объемные копии наскальных изображений в натуральную величину. Необходимо сразу провести документирование полученных оттисков, упаковать их в полиэтиленовые пакеты и отложить в отдельную коробку, тем самым обеспечив им защиту от механических повреждений.

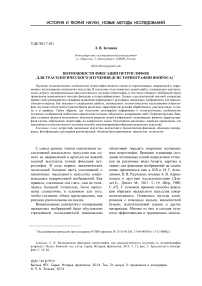

Последним этапом процедуры фиксации петроглифов является изготовление позитивных копий изображений посредством гипсовых отливок на основе силиконовых матриц (рис. 1, 1, 2). В трасологическом исследовании участвуют и силиконовые, и гипсовые копии наскальных изображений. По методу «светового / теневого сечения» изучается профиль микрорельефа поверхности петроглифов, разработанный Е. Ю. Гирей и Е. Г. Дэвлет на основе идеи использования светового сечения В. П. Линника [Гиря, Дэв-лет, 2010. С. 112]. Этот метод предполагает освещение гипсовой отливки с одной стороны под углом в 45° и наблюдение с помощью микроскопа или фотоаппарата под тем же углом с другой. Для получения линии профиля используется горизонтально рас- положенный на гипсовой отливке металлический стержень, отбрасывающий тень, точно отображающую все детали рельефа изучаемой пикетированной поверхности (рис. 1, 3). Изменение положения отливки и стержня дает возможность проанализировать и продольное, и поперечное сечение следов [Там же; Дэвлет, Гиря, 2011. С. 188].

На основе цифровой фотографии, полученной с помощью метода «теневого сечения» профиля и ее обработки (например, в программах Corel Draw или Photoshop), делается прорисовка сечения пикетированной поверхности (рис. 1, 3, 4 ). В дальнейшем это облегчает сопоставление материалов в ходе трасологического изучения петроглифов.

Среди зарубежных разработок в области фиксации образцов наскального искусства ряд публикаций также посвящен различным методам объемного копирования. В работах по трасологическому изучению петроглифов упоминается метод фиксации изображений на специальные резиновые массы [D’Errico et al., 1999. P. 78, 79]. Этот метод наиболее активно развивался за рубежом в 1980-е гг. [Garcia, 1984]. Однако впоследствии большинство исследователей отказались от его использования из-за возможности повреждения скальной поверхности в ходе контактного копирования.

Помимо метода оттискного документирования петроглифов на пластичные материалы, в середине 1980-х гг. зарубежные археологи начали разрабатывать методику стереофотограмметрии (использовалось не более двух фотографий) и облачной фотограмметрии. При этом чаще всего для построения моделей объектов применяли специальную аппаратуру, которую впоследствии успешно заменили компьютерные программы [Egels, 1984. P. 117, 118; Дэвлет, 2004. С. 260–266]. В советской традиции С. А. Семеновым и Я. А. Шером применялся этот же принцип (стерефотогра-фия) для фиксации особенностей следов пикетажа и определения характеристик орудия, которыми изображения были нанесены на скалу [Шер, 1980. С. 75–76].

В последние годы довольно активно развивается направление бесконтактной фиксации, основанной на принципе трехмерного моделирования. Существуют как минимум три способа фиксации объектов с последующей трехмерной визуализацией: лазерное 3D-сканирование, компиляция макрофотографий и облачная фотограмметрия.

Рис. 1. Изображение дома с Малой Боярской писаницы (Республика Хакасия) и его объемные копии: 1 - общий вид на изображение (фото автора без масштаба); 2 - гипсовая копия фрагмента изображения (фото автора); 3 - примеры выявления профиля следов пикетажа, образующих изображение, по методу «теневого сечения» (фото автора с прорисовкой); 4 - профили пикетированной поверхности изображения, выполненные на основе одной гипсовой копии (прорисовка автора)

Принцип работы лазерного сканера заключается в последовательной фиксации с разных ракурсов одного и того же участка скальной поверхности. Затем данные о расположении каждой точки объекта в трех измерениях совмещаются, таким образом строится 3D-модель. Многие исследователи и за рубежом, и в России предпочитают этот вид бесконтактной фиксации [Azéma et al., 2012; Cassen et al., 2012].

Положительная характеристика лазерного сканирования – возможность математически точной передачи объемных объектов. Эта техника является бесконтактной, что делает ее безопасной. Кроме того, компьютеризация процессов документирования, обработки и хранения информации о рельефных наскальных изображениях является, безусловно, позитивной тенденцией. Однако к недостаткам лазерного сканирования относится необходимость использования дорогостоящего оборудования, которое не всегда доступно широкому кругу исследователей. Процедура фиксации изображений сложная, она требует не только времени, но и специальных знаний, а также навыков работы с оборудованием [Pierrot-Deseilligny, Clery, 2011. P. 51]. Сложность также состоит в том, чтобы при использовании портативного сканера обеспечить стабильное положение устройства в ходе его передвижения в процессе сканирования. Как правило, при фиксации объектов вручную неизбежны погрешности: изображения получаются не резкими, как при фотографировании с большой выдержкой без штатива.

Сегодня в классической трасологии для бесконтактной фиксации микрообъектов существует два пути создания трехмерных реконструкций на основе цифровых фотографий. Первый подразумевает компиляцию изображений с различной глубиной резкости. Этот метод является наиболее подходящим для фотографий с большим увеличением (50 и более), его применение уместно в функциональном анализе орудий. Но создание 3D-моделей на основе таких компиляций выступает, скорее, в качестве дополнительной иллюстративной возможности программного обеспечения, например Helicon Focus [Plisson, 2013. P. 7]. Этот способ приемлем для изучения некоторых особенно мелких деталей скальной поверхности.

Получение трехмерных моделей на основе изображений с меньшим увеличением стало возможным благодаря методу облачной фотограмметрии. Главным отличием от описанного выше метода компиляции изображений с разной глубиной резкости является фиксация каждой воспроизводимой точки изображения в пространстве с учетом ее точного расположения в трех измерениях. Трехмерные модели, воспроизводимые по методу фотограмметрии, выстраиваются на основе математических данных о координатах точек изображения и об их положении относительно друг друга [Ibid.]. Если компиляция кадров предусматривает наличие серии фотографий фиксируемого фрагмента поверхности с глубиной резкости на разных участках, то для фотограмметрии необходимо получение максимального разрешения во всех точках каждого снимка. Таким образом, на данный момент эта техника трехмерной реконструкции может применяться только при относительно небольших увеличениях, например при масштабе 1 : 1 [Ibid.].

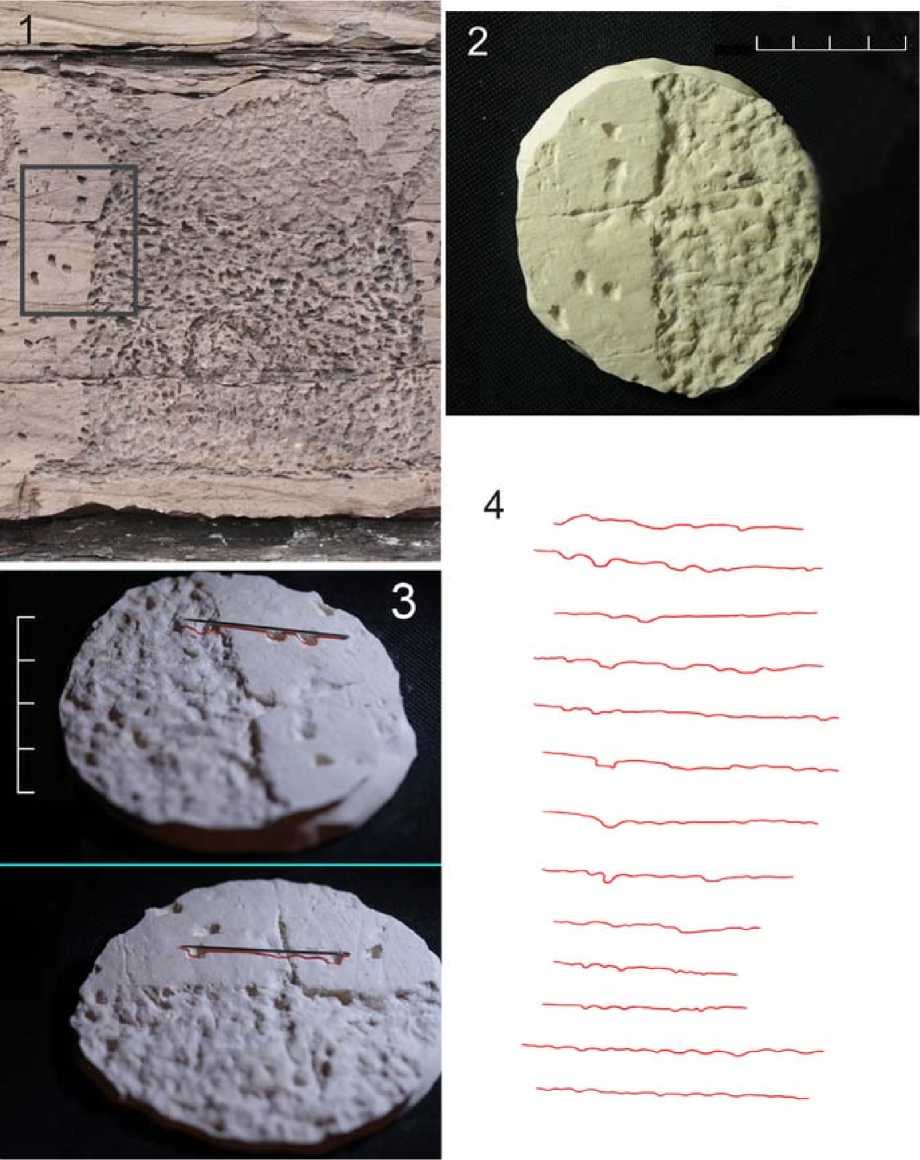

Как показывает практика исследований, одним из наиболее приемлемых методов бесконтактной фиксации петроглифов для трасологического анализа является фотограмметрия (рис. 2). Точность, эффективность и доступность этого способа документирования отмечается и археологами в целом [Belarbi et al., 2012]. Французский исследователь С. Кассан, на протяжении нескольких лет работавший с различными методами фиксации, пришел к выводу, что трехмерное лазерное сканирование позволяет наиболее полно зафиксировать объекты больших размеров, объемные и со сложным рельефом, например, мегалиты. Для фиксации деталей, например, гравированных изображений, 3D-сканер не подходит, в этих целях лучше использовать цифровую фотографию и фотограмметрию [Cassen et al., 2012].

В настоящее время, по мнению французских и бельгийских специалистов, одним из наиболее приемлемых и доступных для построения трехмерных моделей петроглифов программным обеспечением является продукт российской фирмы Agisoft «Photoscan» [Plisson, 2012. P. 12; Plets et al., 2012a. P. 886–887; Plets et al., 2012б]. В этом же направлении активно ведутся разработки французскими программистами на базе лаборатории «Archéovision» (Университет Бордо-1) [Robert et al., 2012 P. 26]. Приемы компьютерной обработки цифровых фотографий и трехмерного моделирования подробно

Рис. 2. Изображение лося с Шалаболинской писаницы (Красноярский край) и его 3D-реконструкции:

1 – общий вид на изображение (фото автора); 2 – 3D-модель фрагмента изображения (автор H. Plisson); 3 – три примера получения профилей пикетированной поверхности изображения на основе одной 3D-модели с помощью различного программного обеспечения (автор H. Plisson)

описаны в работе Х. Плиссона «Цифровая фотография и трасология: от 2D к 3D» [Plisson, 2012]. В последние годы французским исследователям Х. Плиссону и С. Кассану удалось достичь успехов в адаптации метода фотограмметрии к задачам трасологического изучения петроглифов. Их публикации обобщают накопленный к настоящему времени опыт исследований наскального искусства с применением техники фотограмметрии [Cassen et al., 2012; Plisson, 2012; 2013].

Существует ряд условий для получения качественной трехмерной модели объекта. Необходимо стабильное не слишком яркое освещение, при котором нет резкого контраста. Одним из главных условий построения 3D-модели является резкость фотографий [Plisson, 2012. P. 17; Plets et al., 2012б. P. 145–147]. В некоторых случаях большой точности и высокого качества модели можно добиться, объединив всего три-четыре четкие фотографии, наилучшее качество которых достигается с помощью зеркального цифрового фотоаппарата с хорошей оптикой. В зависимости от сложности рельефа скальной поверхности фотосъемка производится с нескольких ракурсов, при этом полученные фотографии охватывают один и тот же участок фиксируемой поверхности и перекрывают друг друга по принципу черепицы. Во всех случаях рекомендуется сохранять примерно одинаковое расстояние от объектива до скалы [Plisson, 2012. P. 17; Plets et al., 2012б. P. 145–147].

После того как получено достаточное количество фотографий объекта, их необходимо обработать и выбрать наиболее подходящие по ракурсам и качеству. Фиксацию петроглифов и их фрагментов для фотограмметрии лучше всего производить в формате RAW. Это обеспечит возможность последующей корректировки полученных изображений с минимальной потерей качества. Например, освещение в полевых условиях не всегда хорошо контролируется, а метод фотограмметрии требует однородного и стабильного освещения. При обработке фотографий в настройках может быть выбрана наиболее приемлемая освещенность и контрастность для всей серии снимков. Однако следует помнить, что качество и резкость фотографий зависят от работы исследователя в поле. Также при компьютерной обработке кадры нельзя обрезать и менять их размеры, в противном случае программное обеспечение не сможет высчитать фокусное расстояние для измененных фотографий и 3D-модель не будет построена.

Фотограмметрия имеет ряд достоинств как бесконтактный метод, не наносящий вреда скале и позволяющий зафиксировать даже петроглифы плохой сохранности, что особенно важно в свете проблем консервации открытых памятников наскального искусства. Трехмерное моделирование с помощью этой техники не требует больших денежных и временных затрат, а также специфических навыков. Преимуществом метода является его точность. Благодаря возможностям современного программного обеспечения погрешности при построении 3D-моделей исключаются. Если информация, содержащаяся в фотографиях, на основе которых производится трехмерная визуализация, недостаточна или некорректна, в большинстве случаев модель объекта не будет построена или будет содержать так называемые «дыры» – пустые участки, указывающие на недостаточность данных о расположении точек фиксируемого фрагмента. Таким образом, благодаря фотограмметрии может быть достигнута математическая точность при фиксации наскальных изображений.

Кроме того, безусловным достоинством компьютерных программ, ориентированных на трехмерное моделирование, является возможность производить измерения фрагментов полученной модели в любой ее точке. С помощью специального программного обеспечения (например, Netfabb Studio Basic) возможно также получение профиля 3D-мо-дели, что немаловажно для трасологического анализа петроглифов (рис. 2, 3 ).

Подводя итог обзору современных методов фиксации наскальных изображений, позволяющих производить трасологическое изучение следов, образующих петроглифы, необходимо сказать, что каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Бесконтактный метод фотограмметрии обладает рядом безусловных преимуществ, однако требует дополнительной доработки и апробации на археологических материалах [Хель-ског, 2011. С. 142; Plisson, 2012. P. 14]. Кроме того, при фотофиксации изображений с помощью любой современной оптики полученные кадры имеют некоторое искажение на периферии, так как свет неодинаково преломляется в разных участках линзы объекти- ва. Эта характеристика обуславливает возможные погрешности при построении 3D-моделей. Метод контактной объемной фиксации петроглифов с помощью силиконовых оттисков и гипсовых отливок надежен и хорошо апробирован в течение многолетних исследований. Однако при работе с вредными для скальной поверхности составами всегда существует доля риска. Если защитный раствор недостаточно концентрирован, есть вероятность повреждения поверхности. Использование слишком густого разделительного состава снижает точность передачи деталей рельефа скалы, делает его более сглаженным, что препятствует дальнейшему трасологическому изучению копий. Таким образом, сочетание этих способов фиксации образцов наскального искусства представляется наиболее приемлемым на данный момент, что позволяет не только избежать погрешностей, связанных со спецификой вышеприведенных методов копирования, а также получить максимально полную информацию об изучаемом объекте, но и проверить достоверность данных о нем, сопоставляя полученные копии.

Список литературы Возможности фиксации петроглифов для трасологического изучения (к историографии вопроса)

- Гиря Е. Ю., Дэвлет Е. Г. Некоторые результаты разработки методики изучения техники выполнения петроглифов пикетажем // Уральский исторический вестник. 2010. № 1 (26). С. 107-118.

- Дэвлет Е. Г. Памятники наскального искусства. Изучение, сохранение, использование. М.: Наука. 2002. 340 с.

- Дэвлет Е. Г. Альтамира: у истоков искусства. М.: Алетейя. 2004. 280 с.

- Дэвлет Е. Г., Гиря Е. Ю. «Изобразительный пласт» в наскальном искусстве и исследование техники выполнения петроглифов Северной Евразии // Труды САИПИ. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. Вып. 7: Древнее искусство в зеркале археологии. К 70-летию Д. Г. Савинова. С. 186-201.

- Дэвлет Е. Г., Дэвлет М. А. Сокровища наскального искусства Северной и Центральной Азии. М.: Изд-воИАРАН, 2011. 381 с.

- Дэвлет М. А. Петроглифы на дне Саянского моря (гора Алды-Мозага). М.: Памятники исторической мысли, 1998. 288 с.

- Заика А. Л. Методика полевых исследований петроглифов: Учеб.-метод. пособие. Новосибирск, 2006. 43 с.

- Миклашевич Е. А., Кочанович А. В. Объемные копии наскальных рисунков - вред или польза // Мир наскального искусства: Сб. док. междунар. конф. М.: Изд-во ИА РАН, 2005. С. 177-180.

- Смирнов П. Н., Шер Я. А. Применение полимеризационных пластиков для копирования скальных рисунков // СА. 1965. № 3. С. 280-282.

- Хельског К. Сканирование наскального искусства - оптимальный метод документирования? // Труды САИПИ. Наскальное искусство в современном обществе. К 290-летию научного открытия Томской писаницы. Материалы междунар. конф. Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. Вып. 8, т. 2. С. 141-142.

- Шер Я. А. Петроглифы Средней и Центральной Азии. М.: Наука, 1980. 328 с.

- Azéma M., Gély B., Bourrillon R., Lhomme D. La grotte ornée paléolithique de Baume Latrone (France, Gard) // L'Art Pléistocène dans le Monde. Actes du Congrès IFRAO. Tarasconsur-Ariège, septembre 2010.

- Bulletin de la Société Préhistorique. Ariège-Pyrénées, 2012, T. LXV-LXVI 2010-2011. P. 214-215.

- Belarbi M., Raymond P., Saulière N., Touquet R. Acuisition 3D par photogrammétrie et illustration archéologique // JIAP. Livret des communications. P.: L'Institut d'Art et d'Archéologie, 2012.

- Cassen S., Lescop L., Crimaud V., Suner B. Bienfaits et limites d'un enregistrement lasergrammétrique dans la tombe à couloir de Gavrinis (Morbihan, France) // JIAP. Livret des communications. P.: L'Institut d'Art et d'Archéologie, 2012.

- D'Errico F., Sacchi D., Vanhaeren M. L'analyse technique de l'art gravé de Fornols-Haut, Câmpome, France. Implication dans la datation de représentation de style paléolithique de sites de plein-air // L'art paléolithique de l'air libre - Le paysage modifié par l'image. Actes du Colloque Intérnational. Tautavel, Câmpome, 1999. P. 75-86.

- Egels Y. Les téchniques de stéréophotorgammétrie // L'art parital paléolithique. Etude et conversation. Colloque International. Périgueux - Le Thot. 19-22 novembre 1984. Périgueux: Direction du Patrimoine, CNP. 1984. P. 117-119.

- Garcia M. A. Art et empreinte - les relevés des sols // L'art parital paléolithique. Etude et conversation. Colloque International. Périgueux - Le Thot. 19-22 novembre 1984. Périgueux: Direction du Patrimoine, CNP. 1984. P. 131-138.

- Pierrot-Deseilligny M., Clery I. Evolutions récents de la photogrammétrie et modélisation 3D par photos des milieux naturels // Images et modeles 3D en milieux naturels. Colléction Edytem. Bourget-du-Lac, 2011. T. 12. P. 51-66.

- Plets G., Gheyle W., Verhoeven G., De Reu J., Bourgeois J., Verhegge J., Stichelbaut B. Three-Dimensional Recording of Archaeological Remains in the Atlai Mountains // Antiquity Publications. 2012a. No. 86. P. 884-897.

- Plets G., Verhoeven G., Cheremisin D., Plets R., Bourgeois J., Stichelbaut B., Gheyle W., De Reu J. The Deteriorating Preservation of the Altai Rock Art: Assessing Three-Dimensional Image-Based Modeling in Rock Art Research and Management // Rock Art Research. 2012б. Vol. 29. P. 139-156.

- Plisson H. Digital Photography and Traceology: from 2D to 3D // Journal of Ardhaeological Science. 2012 (in press). Plisson H. 3D en kit: des solution pour la tracéologie et au delà // JIAP. Livret des communications. Archeologia e Calcolatori. P.: L'Institut d'Art et d'Archéologie. 2013. № 3. URL: http://jiap2012.sciencesconf.org/6711 (дата обращения 03.12.2013).

- Robert E., Egels Y., Boche E., Vigears D. Vialou D. La photogrammétrie en grotte ornée: application pour l'etude et la contextualisation de l'art préhistorique dans les grottes Blanchard (Indre) et Rouffignac (Dordogne) // JIAP. Livret des communications. P.: L'Institut d'Art et d'Archéologie, 2012.