Возможности и ограничения модернизационного развития регионов Северо-Западного федерального округа

Автор: Ласточкина Мария Александровна, Шабунова Александра Анатольевна

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Стратегия развития

Статья в выпуске: 5 (29), 2013 года.

Бесплатный доступ

Модернизация в масштабе страны невозможна без модернизации ее регионов, именно в них она реализуется. А при разработке планов модернизации страны (регионов) вполне закономерным представляется их сопоставление по ключевым параметрам модернизации с развитыми странами, странами-лидерами инновационного развития. Вследствие существенных территориальных различий в развитии России существует необходимость дифференциации подхода к определению уровня модернизации регионов. Требуется научно обоснованная стратегия конкретно для каждого федерального округа и региона (поддержанная населением и осуществляемая органами управления), которая учитывала бы проблемы, препятствующие модернизации данной территории.

Модернизация регионов, социально-экономическое развитие, уровни модернизации, технологический уклад, ниокр

Короткий адрес: https://sciup.org/147109568

IDR: 147109568 | УДК: 338.1(470.2)

Текст научной статьи Возможности и ограничения модернизационного развития регионов Северо-Западного федерального округа

Модернизация приобрела масштаб всемирного процесса и представляет собой объективно сложившийся глобальный вызов каждой стране. В последнее время в России активизировалась работа по осмыслению параметров этого вызова и формированию стратегии действий, кото- рая позволит обеспечить безопасность и устойчивость развития страны. О модернизации много говорилось и в политических выступлениях, и в периодической печати, и в научных исследованиях; лидерами страны ставились задачи, определялись ориентиры дальнейшего развития.

С целью содействия устойчивому технологическому развитию национальной экономики России, совершенствованию государственного управления программами модернизации в 2009 г. при Президенте РФ была создана Комиссия по модернизации и технологическому развитию экономики России [12], впоследствии переименованная в Совет [13]. Данные шаги ориентированы не только на модернизацию экономики и инновационное развитие, но и на совершенствование государственного управления в данной сфере, а это значит – улучшение инвестиционного климата в стране, налаживание частногосударственного партнерства. Однако до сих пор так и не произошло формирования благоприятной деловой обстановки, активизации инвестиционной политики государства, научно-технического и экономического прогресса.

Россия в мировом пространстве

Рассматривая модернизацию России с точки зрения перспектив долгосрочного развития экономики и общества, следует отметить, что это прежде всего процесс преобразования страны в инновационную державу, продукция которой конкурентоспособна на международных рынках. Причем каждый новый этап модернизации основан на технологических, организационных и социальных инновациях, на сменах технологических укладов (ТУ). Как считает С.Ю. Глазьев, шестой уклад, приходящий на смену пятому, открывает для России возможности технологического рывка и опережающего роста на гребне новой длинной волны экономического роста [4]. При этом основополагающими факторами служат своевременное создание заделов для формирования ядра шестого ТУ и опережающая модернизация его стержневых отраслей: электронной промышленности, программного обеспечения, информационных технологий, нанотехнологий, генной инженерии.

Однако, как показывает анализ экономического климата, существует очень большая диспропорция между Россией и развитыми странами, одной из причин которой является ее технологическая многоукладность, унаследованная со времен СССР. Развитие четвертого ТУ происходило в СССР с запаздыванием на 30 лет по сравнению с глобальной траекторией топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) [5].

Кроме того, в России в годы политических и социальных преобразований мало внимания было уделено пятому технологическому укладу, связанному с телекоммуникациями, микроэлектроникой, малотоннажной химией. Так, например, по сравнению с другими странами Россия значительно отстает по количеству и качеству компьютеров. Доля нашей страны по количеству суперкомпьютеров в 2013 г. составляла 1,6%, что в 4 раза меньше, чем в Японии, и в 31 раз меньше, чем в США (табл. 1) . Хотя в РФ и отмечается положительный рост внедрения компьютерных технологий, однако его темпы недостаточны для достижения доминирующих позиций. На мировое лидерство претендует Китай, который постоянно наращивает темпы роста и за последние 13 лет поднялся с 15 места на 2-е. Россия же в 2013 г. занимает 9 место в рейтинге стран-обладательниц суперкомпьютеров, хотя значительно отстает по производительности – в 25 раз ниже, чем в Китае, и в 44 раза – чем в США.

В России низкими темпами развивается и коммуникационная составляющая научно-технического прогресса: число патентов в области информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) не только в 75 раз ниже, чем у лидирующей тройки (Япония, США, Евросоюз), но и в период с 2006 по 2009 г. снизилось еще на 11%.

Таблица 1. Крупнейшие обладатели суперкомпьютеров (500 самых мощных общественно известных компьютерных систем мира) [3]

|

№ п/п |

10 лидирующих стран |

1997 |

2000 |

2004 |

2007 |

2013** |

|||||

|

Кол-во, шт. |

TFlops* |

Кол-во, шт. |

TFlops |

Кол-во, шт. |

TFlops |

Кол-во, шт. |

TFlops |

Кол-во, шт. |

TFlops |

||

|

1. |

США |

265 |

10 |

258 |

57 |

262 |

782 |

280 |

4436 |

252 |

152701 |

|

2. |

Китай |

н/д |

н/д |

2 |

0,135 |

14 |

43 |

13 |

175 |

66 |

85176 |

|

3. |

Япония |

87 |

0,381 |

62 |

12 |

35 |

124 |

23 |

393 |

30 |

24501 |

|

4. |

Великобритания |

24 |

0,607 |

28 |

6 |

34 |

108 |

44 |

526 |

29 |

11032 |

|

5. |

Франция |

19 |

0,677 |

20 |

3 |

19 |

39 |

13 |

198 |

23 |

10881 |

|

6. |

Германия |

45 |

0,187 |

65 |

11 |

37 |

69 |

23 |

317 |

19 |

13521 |

|

7. |

Индия |

н/д |

н/д |

н/д |

н/д |

6* |

10* |

8* |

87* |

11 |

3518 |

|

8. |

Канада |

7 |

0,124 |

9 |

0,941 |

7* |

23 |

10* |

80 |

9 |

2288 |

|

9. |

Россия |

1* |

0,024* |

н/д |

н/д |

2* |

2* |

5* |

44* |

8 |

3475 |

|

10. |

Швеция |

8 |

0,215 |

5 |

0,580 |

3 |

6 |

10 |

88 |

7 |

1534 |

TFlops ( Т rillion FL oating point OP eration TFlops = 1012 Flops Терафлопс) – пиковая производительность – теоретический предел производительности (выражаемый через операции с плавающей точкой) для данных процессоров.

* В данном году страна не входила в десятку лидеров.

** Отсортировано по количеству в 2013 г.

Таблица 2. Число патентов в области ИКТ – заявки, поданные в соответствии с Договором о патентной кооперации [2]

|

Страна |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г. |

|

Япония |

4761 |

11764 |

11986 |

11997 |

11001 |

12000 |

15189 |

|

США |

18825 |

19514 |

20867 |

19238 |

15743 |

14714 |

15001 |

|

ЕС (27) |

12524 |

13233 |

13723 |

13939 |

13103 |

12232 |

11942 |

|

Китай |

231 |

1936 |

2671 |

3378 |

3207 |

4589 |

5932 |

|

Германия |

3960 |

3994 |

4038 |

4204 |

3896 |

3780 |

3817 |

|

Франция |

1498 |

2065 |

1890 |

1995 |

2022 |

1956 |

1995 |

|

Великобритания |

2171 |

2063 |

2238 |

2149 |

1922 |

1641 |

1561 |

|

Канада |

924 |

1139 |

1166 |

1310 |

1042 |

982 |

1046 |

|

Швеция |

1216 |

850 |

1085 |

1229 |

1180 |

1029 |

941 |

|

Россия |

179 |

210 |

211 |

191 |

173 |

187 |

203 |

Все больше расширяют сферы своего доминирования азиатские страны. Япония в 2010 г. догнала беспрецедентного лидера – США; судя по темпам роста, в ближайшие 10 лет это намерен сделать и Китай (табл. 2) .

Анализ расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на душу населения по паритету покупательной способности (ППС) показал, что Россия в 5–6 раз отстает от Швеции, Японии, Германии, в 2,7 раза – от Евросоюза (табл. 3). И хотя за исследуемое десятилетие в нашей стране произошло увеличение указанных расходов почти в 3 раза – с 71,6 до 235,9 доллара на душу населения, все же темп роста ниже, чем в Китае (за 9 лет расходы увеличились более чем в 6 раз), который также имеет низкое значение этого показателя.

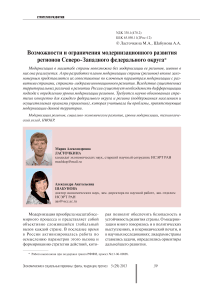

В развитых странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Китае (рис. 1) доля расходов частного сектора на НИОКР в 3–5 раз выше доли государственных расходов. В России же, наоборот, данное соотношение составляет 1 к 2,5, что идет вразрез с мировой тенденцией.

Таблица 3. Валовые внутренние расходы на НИОКР на душу населения в текущих ценах по ППС, долларов [2]

|

Страна |

2000 г. |

2005 г. |

2006 г. |

2007 г. |

2008 г. |

2009 г. |

2010 г.* |

|

Швеция |

– |

1313,6 |

1305,5 |

1463,8 |

1340,1 |

1331,4 |

1399,7 |

|

США |

949,4 |

1182,4 |

1259,8 |

1334,0 |

1318,4 |

1319,2 |

1330,6 |

|

Япония |

777,4 |

1082,7 |

1156,0 |

1164,7 |

1076,4 |

1100,7 |

– |

|

Германия |

636,9 |

851,2 |

899,8 |

998,2 |

1005,9 |

1055,3 |

1121,8 |

|

Франция |

542,8 |

661,6 |

690,0 |

725,8 |

767,4 |

770,3 |

796,2 |

|

Канада |

543,9 |

739,1 |

753 |

747,7 |

732,7 |

722,3 |

703,5 |

|

ЕС (27) |

381,7 |

512,5 |

544,2 |

588,3 |

595,2 |

607,8 |

632,9 |

|

Великобритания |

473,1 |

610,4 |

635,1 |

641,7 |

634,6 |

634,5 |

631,7 |

|

Россия |

71,6 |

159,8 |

185,9 |

210,6 |

234,7 |

229,5 |

235,9 |

|

Китай |

21,5 |

65,9 |

77,4 |

90,9 |

115,4 |

132,9 |

– |

|

* Отсортировано по 2010 г. |

|||||||

Рисунок 1. Доля валовых внутренних расходов на НИОКР, финансируемых государством и промышленными предприятиями, % [2]

□ Япония* □ США □ Китай* О Великобритания □ Канада □ Россия

При этом государство финансирует свыше половины НИОКР, выполняемых частным сектором. Для стран ОЭСР этот показатель составляет всего 7%, для Китая – менее 5% [11]. Главная причина такого положения РФ заключается в отсутствии у частного капитала стимулов к инвестированию в научные исследования и разработки. Доля бюджетного финансирования за десятилетие не только не сократилась, а, напротив, увеличилась – с 54,8% в 2000 г. до 67,1% в 2010 г.

Это свидетельствует о том, что бизнес не ощущает нужды в технологических инновациях и не имеет определяющего значения в отборе и внедрении новых технологий в производство, являющихся ядром инновационной политики. То есть отсутствует здоровая конкурентная среда, в которой увеличение объема продаж ведет к росту финансирования осуществляемых научных исследований и разработок.

Методологические аспекты оценки уровня модернизации территорий

В свете рассмотренных выше аспектов особую значимость приобретают вопросы, связанные с инновационным и модернизационным развитием России и каждого ее региона. Достаточно успешные попытки подъема экономики и повышения своего престижа на мировой арене демонстрирует в последние годы Китай, который любой ценой пытается выйти на ведущие мировые рынки, совершая переход от аграрноиндустриального общества к информационному, основанному на знаниях. В связи с этим китайскими учеными проводится немало аналитических и прогнозных работ.

В начале XXI века Китайская академия наук (КАН) особое внимание уделяет вопросам модернизации в мире и собственной стране (Хэ Чуаньци [14]). Центром исследований модернизации (ЦИМ) КАН предложен комплексный набор количественных ориентиров развития, отвечающих мировому уровню модернизации экономики 20-ти наиболее развитых стран. С 2001 г. ЦИМ КАН ежегодно рассчитывает индексы и фазы двух стадий модернизации (первичная и вторичная) и их интегрированный индекс для 131 страны (включая Россию), осуществляя также их ранжирование и прогнозирование основных ориентиров эволюции модернизации в мире. Отметим, что имеются основания для применения методики ЦИМ КАН к измерению состояния и динамики процессов модернизации в регионах России.

Основной вклад в адаптацию методики китайских ученых к измерению этих процессов в российских регионах внес Центр изучения социокультурных изменений Института философии (ЦИСИ ИФ) РАН (Н.И. Лапин [7]), дополнив типологию качественных состояний модернизирован-ности регионов типами модернизирован-ности, которые включают измерения и оценки как уровня, так и фазы первичной и вторичной стадий модернизации.

Модель количественной оценки первичной модернизации (ПМ) была разработана с учетом показателей, предложенных А. Инкелесом и Д. Смитом [1]. В ней учитываются 10 индикаторов, характеризующих три области жизни индустриального общества: экономическую, социальную, уровень знаний. В качестве стандарта были приняты средние значения индикаторов, которые были достигнуты к 1960 г. в 19 наиболее развитых индустриальных странах мира. Отношение фактического значения показателя к стандартному в том или ином году принимается за значение оценочного индикатора. Модель оценки вторичной модернизации (ВМ) относится к информационному обществу или обществу, основанному на знаниях. Процесс ВМ начался около 30 лет назад, но его законы и характерные черты все еще формируются. Оценка ВМ включает в себя четыре группы индикаторов (инновации в знаниях, передача знаний, качество жизни и качество экономики), включающие 16 отдельных показателей. Интегрированная модернизация (ИМ) понимается как совокупность состояния двух указанных ранее стадий, фиксирующая характер их взаимной координации в той или иной стране (регионе) и отличие от передового мирового уровня. В модели оценки индекса ИМ учитываются 12 индикаторов: 10 из них используются в моделях ПМ и ВМ, а 2 введены дополнительно (табл. 4) .

Таблица 4. Набор индикаторов, используемых при расчете индексов и фаз ПМ, ВМ и ИМ

|

№ п/п |

Индикаторы |

Принадлежность к индексам и фазам |

|||||||||

|

ПМ |

ВМ |

ИМ |

ПМ-фаза |

ВМ-фаза |

|||||||

|

KI |

KT |

LQ |

EQ |

EI |

SI |

KI |

PFM |

PSM |

|||

|

1. |

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения, в долл. США |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

2. |

Доля лиц, занятых в сельском хозяйстве, к общему числу занятых, в % * |

+ |

+ |

||||||||

|

3. |

Доля добавленной стоимости в сельском хозяйстве по отношению к ВВП* |

+ |

+ |

||||||||

|

4. |

Доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВВП, в % |

+ |

+ |

||||||||

|

5. |

Доля городского населения во всем населении, в % |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

6. |

Число врачей на 1000 человек |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

7. |

Младенческая смертность (в возрасте до 1 года), на 1000 родившихся* |

+ |

+ |

||||||||

|

8. |

Ожидаемая продолжительность жизни, лет |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

9. |

Уровень грамотности среди взрослых, в % |

+ |

|||||||||

|

10. |

Доля студентов, обучающихся в вузах, среди населения от 18 до 22-х лет, в % |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

11. |

Доля затрат на НИОКР в ВРП (ВВП), % |

+ |

+ |

+ |

|||||||

|

12. |

Число ученых и инженеров на 10 тыс. чел. |

+ |

|||||||||

|

13. |

Число жителей, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек |

+ |

+ |

||||||||

|

14. |

Доля обучающихся в средних учебных заведениях среди населения 12-17 лет, в % |

+ |

|||||||||

|

15. |

Число телевизоров на 100 домохозяйств |

+ |

|||||||||

|

16. |

Число персонал. компьютеров на 100 домохозяйств |

+ |

+ |

||||||||

|

17. |

Энергетическая эффективность: ВВП (ВРП) на душу / стоимость потребления энергии на душу, раз |

+ |

|||||||||

|

18. |

Валовой региональный продукт (ВНП) на душу населения по ППС, в долл. США |

+ |

+ |

||||||||

|

19 |

Доля добавленной стоимости материальной сферы (с\х и промышленность) в ВРП (ВВП)*, в % |

+ |

+ |

||||||||

|

20. |

Доля занятых в материальной сфере в общей занятости*, в % |

+ |

+ |

||||||||

|

21. |

Доля занятых в сфере услуг в общей занятости, в % |

+ |

|||||||||

|

22. |

Экологическая эффективность: ВВП на душу / расходы энергии на душу (цена в долл. США), в % |

+ |

|||||||||

|

23. |

Отношение добавленной стоимости в сельском хозяйстве к добавленной стоимости в промышленности, раз |

+ |

|||||||||

|

24. |

Отношение занятости в сельском хозяйстве к занятости в промышленности |

+ |

|||||||||

|

25. |

Доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженной продукции, в % |

+ |

|||||||||

Обозначения: + – показатель участвует в расчете данного индекса.

Субиндексы ВМ и ИМ: KI – инновации в знаниях, KT – трансляции знаний, LQ – качества жизни, EQ – качества экономики, EI – экономический индекс, SI – социальный индекс, KI – индекс знаний.

* Обратный индикатор.

Источник: таблица разработана авторами на основе [7, 14].

Уровень модернизации федеральных округов России

Согласно расчетам (проведены авторами в специально разработанной ИСЭРТ РАН и запатентованной Информационноаналитической системе «Модернизация») оценка индексов первичной модернизации показывает положительную динамику роста индекса на протяжении всего анализируемого периода (2000–2010 гг.) в 4-х федеральных округах РФ: Центральном, Северо-Западном, Дальневосточном и Уральском. Для Приволжского, Сибирского, Южного, Северо-Кавказского федеральных округов 2009–2010 годы оказались временем незначительного снижения ПМ-индекса (с 0,2 до 1,7 п.п.), причиной этого, очевидно, послужил финансово-экономический кризис, который характеризовался спадом социально-экономических показателей. По истечении 10 лет разрывы в уровне первичной модернизации между округами стабильно остаются на уровне 6 п.п., а общероссийский уровень превышается лишь Центральным ФО. К 2008 г. все рассматриваемые территории достигли уровня первичной модернизации выше среднего (индекс в интервале от 91 до 99,9), следовательно, до полной реализации первичной модернизации федеральным округам недостает от 6,4 до 0,1 п.п. Как показывают результаты проведенного анализа, осуществлению первичной модернизации в большинстве федеральных округов препятствует недостаточная продолжительность жизни населения.

Анализ второго периода региональной модернизации, более наукоемкого, включающего в себя экологизацию и глобализацию, выявил неготовность большей части территорий России соответствовать мировым стандартам. В 2000–2010 гг. российский тренд индексов ВМ вырос с 61 до 72, тем самым был преодолен рубеж срединного уровня и Российская Федерация «поравнялась» с Чехией. Пролонгация данных показывает, что к 2020 г. наша страна может войти в группу развитых, в которой индекс ВМ находится в интервале от 81 до 120. Однако одновременно с этим повышаются и применяемые стандарты, так как ежегодно растут индикативные социально-экономические показатели развитых стран.

Тем самым, с учётом конкуренции стран за преодоление порога темп роста в России может оказаться недостаточным для модернизационного прорыва, поскольку региональные разрывы между индексами ВМ более широки, чем в индексах ПМ. В 2010 г. лидерами (так же, как и по индексу ПМ) являлись города Москва и Санкт-Петербург, список дополнили Московская, Томская области и Центральный ФО. Значительная часть регионов имели средний уровень ВМ, причем половина из них занимали коридор ниже срединного уровня (табл. 5) .

Таблица 5. Иерархия уровней вторичной модернизации регионов России (2010 г.)

|

Уровень |

Низкий |

Средний |

Высокий |

||

|

Ниже срединного |

Срединный |

Выше срединного |

|||

|

Индекс |

30–50 |

51–60 |

61–70 |

71–80 |

Более 81 |

|

Федеральный округ |

– |

Южный (59) Северо-Кавказский (54) |

Уральский (66) Приволжский (64) Сибирский (63) Дальневосточный (62) |

Северо-Западный (79) |

Центральный (84) |

|

Число регионов РФ |

3 |

38 |

30 |

9 |

4 |

|

Источник: составлено авторами с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. |

|||||

Таким образом, процесс региональной модернизации в России неравномерен и асимметричен: зачастую между соседними территориями имеется значительная разница в индексе ВМ. Например, Санкт-Петербург опережает Ленинградскую область на 29 пунктов, Москва опережает Московскую область на 23 пункта. Казалось бы, разница велика в обоих случаях, однако Ленинградская область занимает лишь 33 место в общероссийском рейтинге и соответствует только срединному уровню ВМ (индекс ВМ равен 63), тогда как Московская область – 3 место (индекс ВМ равен 84). В первом случае предстоит приложить немалые усилия, чтобы повысить уровень ВМ, а именно:

– увеличить долю затрат на научноисследовательские и опытно-конструкторские работы в ВРП (в 2–2,5 раза);

– увеличить число ученых и инженеров, полностью занятых в НИОКР, на 10 000 человек населения (в 2–2,5 раза);

– увеличить число жителей страны, подавших патентные заявки, на 1 млн. человек населения (в 6–8 раз);

– увеличить число персональных компьютеров на 100 домохозяйств (в 2 раза);

– увеличить ВРП на душу населения (в 4–5 раз);

– увеличить ВРП на душу населения по паритету покупательной способности (в 2,5–3 раза);

– уменьшить долю добавленной стоимости материальной сферы (в 2 раза);

– уменьшить долю лиц, занятых в материальной сфере (в 1,5–2 раза).

Так как интегрированная модернизация представляет координированное взаимодействие обеих стадий, то рейтингование регионов России во многом соответствует их распределению в двух предыдущих случаях. В лидеры снова вышли Центральный и Северо-Западный федеральные округа, достигнув среднего уровня (интервал от 64 до 77) к 2005 и 2008 годам соответственно. Начиная с 2009 г. данному стандарту стала отвечать Россия; остальные 6 федеральных округов (Уральский, Дальневосточный, Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-Кавказский) соответствуют уровню ниже среднего (интервал от 48 до 63).

Определение в России фазы первичной модернизации обнаруживает, что за 10 лет ее уровень повысился на 0,5, и она перешла из фазы зрелости в переходную к вторичной модернизации. Еще три федеральных округа имеют схожие со страной значения индекса ВМ, однако ВМ-фазы их существенно дифференцированы: от 1,5 в Центральном ФО до 0 в Уральском ФО. По России в целом и Северо-Западному ФО значения равны 1, этому соответствует фаза начала. Однако не все федеральные округа осуществили такой скачок, большая часть из них (Дальневосточный, Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-Кавказский) находятся в фазе зрелости, т.е. первичная модернизация еще не вошла в фазу, переходную к вторичной. Ограничением, которое не позволяет вступить в нее, служит относительно высокая занятость в сельском хозяйстве, не отвечающая стандартам индустриальных стран начала 1960-х годов.

Уровень модернизации в регионах СевероЗападного федерального округа

В целях получения более детальной картины модернизации регионов внутри федерального округа обратимся к изучению и сравнению уровня первичной, вторичной и интегрированной модернизации в субъектах Северо-Западного федерального округа. Индекс первичной модернизации СЗФО за 10 лет увеличился почти на 8% и в 2010 г. составил 99,7, что соответствует второму месту в общем рейтинге федеральных округов России (первое место занимает Центральный ФО).

Таблица 6. Перспективы модернизации регионов Северо-Западного федерального округа

|

Показатель |

Факт |

Прогноз |

||||

|

2000 г. |

2005 г. |

2008 г. |

2010 г. |

2015 г. |

2020 г. |

|

|

Число регионов, осуществивших ПМ менее чем на 99% |

11 |

11 |

6 |

7 |

4 |

3 |

|

Число регионов, осуществивших ПМ на 99% |

– |

– |

4 |

3 |

5 |

5 |

|

Число регионов, осуществивших ПМ на 100% |

– |

– |

1 |

1 |

2 |

3 |

|

Источник: расчеты авторов с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН. |

||||||

В целом по округу 9 из 10 учитываемых индикаторов ПМ были реализованы на 100%. Полной реализации (достижение 100%) препятствует недостаточно высокая ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) населения (в основном из-за высокой смертности мужчин трудоспособного возраста). Подобная ситуация наблюдается в Мурманской области. В Вологодской, Калининградской, Новгородской, Псковской областях и Республике Карелия сдерживающим модернизацию фактором служит не только ОПЖ, но и низкие доходы на душу населения. К этим факторам в Архангельской, Ленинградской областях, Ненецком АО и Республике Коми относятся низкая ОПЖ и высокая доля добавленной стоимости в сфере услуг по отношению к ВВП (ниже 45% по стандартам ПМ). Избавление от этих «тормозов модернизации», даже при больших усилиях, вероятно не ранее 2020 г. Единственная территория, которая уже к 2008 г. достигла полной реализации ПМ, – это Санкт-Петербург.

В 2010 г. по сравнению с 2009 г. у восьми субъектов округа произошло снижение индексов ПМ на 0,1–0,7 единицы. Следует отметить, что в ряде регионов (Псковская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ) при низких значениях индекса и темпы его роста являются невысокими. Так, например, у региона-аутсайдера – Ненецкого автономного округа – индекс ПМ равен 92, а прирост за 10 лет составил всего 1 пункт. При сохранении существующих тенденций скорое завер- шение данного этапа модернизации проблематично, что показывают прогнозные расчеты (по инерционному сценарию; табл. 6)

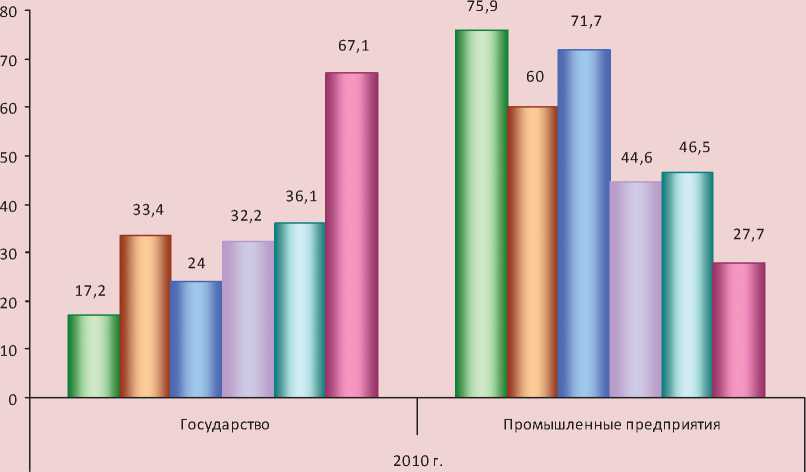

Продолжая анализировать уровни вторичной модернизации регионов СЗФО, отметим, что еще 5 территорий соответствуют срединному уровню ВМ; один регион (Мурманская область) находится выше срединного уровня; Санкт-Петербург имеет высокий уровень, а в группу с уровнем ниже срединного входят 3 региона (рис. 2) .

Очевидна позитивная динамика уровня ВМ субъектов СЗФО в период с 2000 по 2010 г. – на всех территориях он повысился. В итоге пять регионов (Республика Карелия, Архангельская, Новгородская, Вологодская, Псковская области) вышли из группы регионов с низким уровнем и поднялись сначала до уровня ниже срединного (2005 г.), а в 2010 г. в трех из них (Республика Карелия, Архангельская, Новгородская области) уровень ВМ стал соответствовать срединному. За 10 лет из группы с уровнем ниже срединного 2 региона (Ленинградская область, Республика Коми) перешли в группу со срединным уровнем, а один регион (Мурманская область) – в группу с уровнем выше срединного. Лишь в Калининградской области, хотя и имеющей положительную динамику, из года в год соответствует уровню ниже срединного. Значимо выделяется среди всех территорий федерального округа Санкт-Петербург, поскольку ни один регион СЗФО не смог достигнуть планки,

Рисунок 2. Тренды индексов вторичной модернизации регионов Северо-Западного федерального округа России

Источник: составлено авторами с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН.

которую имел город в 2000 г. Это обеспечивается за счет высокого индекса инноваций в знаниях, который в 3–12 раз превышает показатели других регионов.

Принципиальное значение имеют фазы модернизации (первичной и вторичной). По правилам используемой методики определение фазы ВМ возможно только при

Рисунок 3. Фазы вторичной модернизации территорий Северо-Западного федерального округа, достигнувших переходной фазы первичной модернизации

I I г. Санкт-Петербург I i Ненецкий автономный округ

■ ■ Республика Коми I I Архангельская область

Мурманская обла сть — ■ — СЗФ О

Источник: составлено авторами с использованием Информационно-аналитической системы мониторинга параметров модернизации регионов России (ИС «Модернизация», патент №2012661285, 2012 г.), в соответствии с методологическими разработками ЦИСИ Института философии РАН.

условии вхождения территории в переходную фазу ПМ. В 2000 г. СЗФО в целом и еще 5 субъектов соответствовали фазе перехода к ВМ, однако ежегодно происходило сокращение их числа и к 2010 г. остались 3 региона (рис. 3) . Подобные тенденции обусловлены увеличением отношения добавленной стоимости в сельском хозяйстве к ВРП, которое должно быть меньше 5%, а также увеличением доли занятости в сельском хозяйстве (примерно на 10%). Таким образом, только Республика Коми, Архангельская область и СЗФО в целом к концу анализируемого периода находились в подготовительной фазе ВМ, а Санкт-Петербург – в фазе развития, на более высокой ступени.

Наблюдается незначительная позитивная динамика индекса интегрирован- ной модернизаци СЗФО: в период с 2000 по 2010 г. его значение выросло с 59 до 71, что соотносится с уровнем среднеразвитых стран (интервал от 53 до 83). Наименее благоприятна ситуация в экономической сфере (индекс равен 56%). Однако при детальном рассмотрении региональной модернизации отметим, что наименьшие величины имеет индекс трансляции знаний (от 41 до 59) у всех территорий, за исключением г. Санкт-Петербурга (93). Такой диссонанс получается в результате того, что «северная столица» обладает достаточно большими долями затрат на исследования и разработки в ВРП и числа жителей, подающих заявки на патенты на 1 млн. человек, – это в 6–13 раз превышает показатели соседних областей.

В большинстве субъектов округа (за исключением г. Санкт-Петербурга) основными ограничениями модернизации являются низкий ВРП и невысокий уровень научных исследований и инноваций. В современных условиях крайне важным становится интеллектуальное, исследовательское развитие, сохранение и укрепление элементов инновационной инфраструктуры. При этом значимы не только количественные, но и качественные характеристики.

Например, Вологодской области для достижения уровня региона-лидера – Мурманской области – необходимо увеличить в 5–10 раз показатели НИОКР, а также качественные параметры вологодского интеллектуального присутствия: степень наукоемкости исследовательских институтов, качество фундаментальных и практических разработок [8].

Курс на реализацию новых мегапроектов должен создать мощный импульс и в ведущих отраслях областной промышленности – машиностроении, металлургии, деревопереработке, и в отраслевых научноисследовательских институтах [9]. В основу стратегии развития области должен быть положен принцип наращивания и концентрации научного знания, а затем и производственного потенциала в наиболее перспективных направлениях, формирующих центры социально-экономической эффективности [15].

Темпы и направленность инновационной модернизации в Мурманской области, где промышленный сектор формируют несколько крупных и средних ресурсных корпораций, в значительной степени зависят от внутренней корпоративной политики. Здесь успех инновационной модернизации зависит от совместных действий местной власти и бизнес-сообще-ства. Меньше всего финансовых ресурсов для инновационной модернизации в регионах-реципиентах федерального бюджета. Поэтому им следует активно использовать возможности российских и международных институтов развития, чтобы динамично осуществлять процесс интеллектуальной трансформации экономической системы [10]. Необходимо создание такой программы развития северных регионов в эру экономики знания, которая была бы обращена к вызовам инновационного развития, упрощению обмена информацией и знанием внутри СЗФО, между центром и периферией.

Таким образом, у всех субъектов СЗФО (наверняка, и России) существуют схожие барьеры, заключающиеся в низкой инновационной модернизированности. Приоритетом региональной политики должно стать создание условий для всемерной кооперации регионов в развитии территорий, решения общих проблем и реализации совместных проектов [10]. Для успешного формирования инновационной экономики нужна национальная инновационная система институтов, социальных практик, укрепляющая достигнутые результаты и создающая реальные возможности движения по инновационному пути развития. При этом для преодоления главного препятствия, состоящего не в нехватке финансов, а в отсутствии квалифицированных управленцев, необходима совместная работа ученых, предпринимателей, инноваторов и представителей властных структур.

Модернизация – это стратегическая задача не только национального, но и регионального развития. Как показал анализ, ниже общероссийского тренда «стоят» все регионы СЗФО, за исключением Санкт-Петербурга, который один «вытягивает» федеральный округ на позицию выше среднероссийского уровня.

Основными принципами модернизации субъектов СЗФО в ближайшие годы должен стать переход от первичной модернизации к вторичной. Естественно допустить, что для этого даже соседствующим территориям понадобятся разные сроки.

Инновации, знания и человеческие ресурсы должны стать главными источниками энергии, необходимой для непростой конкурентной борьбы регионов за осуществление модернизации [6]. Подчеркнем, что это должна быть модернизация смешанного типа с органичным использованием как передовых зарубежных достижений, так и возможностей собственного научноинновационного потенциала.

Заключение

Оценка модернизации, проведенная для каждого региона и федерального округа России, показала, что:

– модернизационные процессы в регионах протекают очень неравномерно;

– первичная модернизация в большинстве территорий осуществлена на 95–99%;

– стержневые сложности связаны со вторичной и интегрированной модернизацией; их слабые зоны – это процессы экономической и культурно-когнитивной модернизации.

Учитывая базовые факторы пространственного развития России, можно отметить, что перспективы социально-экономических преобразований российских регионов будут иметь инерционный характер. Быстрых изменений в ближайшее десятилетие не произойдет в силу несформированности приоритетов региональной политики. Точками роста останутся те же территории (Москва, Санкт-Петербург, ведущие регионы топливно-энергетического комплекса), которые на данный момент занимают лидирующие позиции в пространственной модернизации России. Сохранится многочисленная группа средних по уровню развития регионов, с возможным незначительным перемещением вниз или вверх. Слаборазвитые субъекты РФ будут отягощать бюджет страны. В общем региональное неравенство будет увеличиваться. Инвестиции в более развитые территории будут обеспечивать модернизационное развитие России в целом. Решение проблем отстающих регионов должно осуществляться не только за счет стимулирующей региональной политики, но и, в первую очередь, за счет социальной политики, направленной на рост человеческого капитала.