Возможности и перспективы хирургической профилактики патологических переломов проксимального отдела бедренной кости у лиц с заболеваниями, вызывающих деструкцию костной ткани

Автор: Матвеев Анатолий Львович, Дубров Вадим Эрикович, Минасов Булат Шамильевич, Минасов Тимур Булатович, Нехожин Анатолий Вадимович

Журнал: Московский хирургический журнал @mossj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (45), 2015 года.

Бесплатный доступ

Работа посвящена экспериментальному исследованию профилактического армирования проксимального отдела бедренной кости у лиц, страдающих различными заболеваниями, вызывающих дистрофические и диспластические процессы в костной ткани (онкология, остеопороз, фиброзная и хрящевая дисплазия, и др.) и являющихся причиной патологических переломов. Математическое моделирование с использованием конечных элементов и стендовые испытания прочности проксимального отдела бедренной кости, армированной имплантатами из наноструктурированного титана, показали, что металлоармирование с целью предупреждения переломов при низкоэнергетической травме может способствовать повышению прочности системы кость-имплантат, в зависимости от типа имплантата, на 23-93%.

Проксимальный отдел бедренной кости, профилактическое армирование, имплантаты, математическое моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/142211228

IDR: 142211228

Текст научной статьи Возможности и перспективы хирургической профилактики патологических переломов проксимального отдела бедренной кости у лиц с заболеваниями, вызывающих деструкцию костной ткани

Одна из актуальных социальных проблем во всех развитых государствах напрямую связана с демографическими процессами, происходящими в современном обществе и сопровождается ростом дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательной системы среди населения [2, 13, 21]. Такие заболевания, как остеопороз, опухоли различной локализации сопровождаются дистрофическими и диспластическими процессами в костях и являются наиболее частыми причинами снижения прочности кости приводящими к переломам [1, 3, 16, 19, 24]. Одной из основных причин переломов проксимального отдела бедренной кости (ПОБК) у лиц старшего возраста, как правило, явля- ется низкоэнергетическая травма - удар в области большого вертела вследствие падения с высоты собственного роста [2, 23]. Переломы этой локализации относятся к патологическим переломам так, как являются следствием структурной несостоятельности кости и составляют 60-65% всех переломов нижней конечности, из них вертельные переломы составляют 35-40%, а 71-85% таких переломов происходит в пожилом и старческом возрасте [14, 15, 16, 22]. Лечение и профилактика больных старшей группы с повреждением (ПОБК) остается до конца нерешенной проблемой отечественной травматологии в виду отсутствия единой концепции лечения, которая обусловлена нарастающим количеством пациентов с этой патологией и необходимостью их продолжительной реабилитации [2, 13, 21]. В группу потенциального риска остеопоротических переломов в России входит около 34 млн. человек, в то время как в США- 44 млн. человек. Согласно прогнозу Международного Фонда остеопороза во всем мире более 2 млн. человек в год получают травмы, сопровождающиеся переломом ПОБК, ожидается ежегодное увеличение числа таких пациентов до 6 миллионов 260 тысяч к 2050 г. [2, 13]. В России выявлена тенденция роста частоты переломов ПОБК у ли старшего возраста со 104 случаев до 310 на 100 тыс. населения [2, 17, 18]. Переломы ПОБК ведут к гипостатическим функциональным нарушениям, синдрому декомпенсации состояния пострадавшего и высокой летальности (41-67%) среди пациентов [11, 17]. По данным отечественных и зарубежных исследователей - свершившийся вертельный перелом удваивает риск контралатерального вертельного перелома [3, 13, 15, 20]. Попытки уменьшить вероятность перелома ПОБК путем использования методик ЛФК и медикаментозной терапии не позволили до настоящего времени решить эту проблему [22, 25].

Целью исследований являются: разработка методики профилактического армирования ПОБК с применением оригинальных имплантатов при остеопорозе и онкологических заболеваниях у лиц старшей возрастной группы с целью предупреждения переломов, определение показаний к ее проведению, проведение математического моделирования и стендовых испытаний с целью доказательства эффективности функционирования системы кость-имплантат.

Материалы и методы исследования

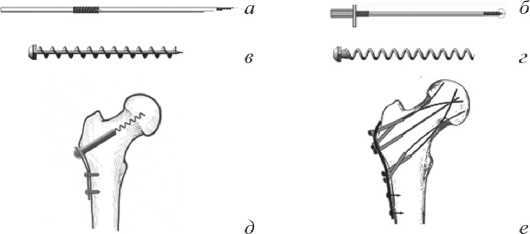

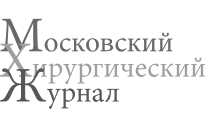

Нами был разработан способ хирургической профилактики повреждения кости и оригинальные конструкции имплантатов для предупреждения патологических переломов ПОБК. Метод профилактического армирования предусматривает введение имплантатов в патологически измененную, но еще не сломанную кость с целью повышения ее прочностных характеристик [4]. Конструкция имплантата «бификсирующая спица» [7] представляет собой спицу с двойной проточкой и двумя участками резьбы с одинако- вым шагом для фиксации ее в головке бедренной кости и наружном кортикальном слое ПОБК в точке введения. Армирование с применением этой конструкции предполагает использование от одной до трех спиц. Для предотвращения миграции имплантата, конец спицы загибают и скусывают (рис. 1, а). Помимо этого, была разработана конструкция «бификсирующая винт-спица» [8] с головкой под гексагональный торцевой ключ. Преимущество этого имплантата заключается в том, что после завершения введения в кость его наружный конец остается в мягких тканях не травмируя их, что облегчает, при необходимости, его удаление (рис. 1, б). Имплантат «шнековый винт» [6] представляет собой шнек с центральным валом диаметром 3 мм и спирально закрученной резьбовой частью-пластиной с наружным диаметром 8 мм и шагом резьбы 8 мм. Винт заканчивается головкой со шлицем под гексагональную отвертку (рис. 1, в). Имплантат «винт-штопор» [5] представляет собой устройство, состоящее из спицы диаметром 3 мм, изготовленной из пружинящей медицинской стали и закрученной в виде спирали с наружным диаметром витка 8,0 мм и шагом витка 8,0 мм. На конце спирально закрученной спицы имеется сферическая головка со шлицем под гексагональную отвертку (рис. 1, г). Конструкция имплантата «телескопический винт-штопор» [9] представляет собой устройство в виде телескопического винта, имеющего рабочую часть в виде спирали, удлиненную шейку под телескопическую трубку-направитель и диафизарной пластины с отверстиями под монокортикальные винты (рис. 1, д). Конструкция изоэластичного имплантата [10] представляет собой устройство, состоящее из изогнутых трехгранных спиц, трубчатых направителей и диафизарной пластины с отверстиями под монокортикальные винты (рис. 1, е). Материалом для предлагаемых имплантатов может использоваться нержавеющая медицинская сталь, чистый титан.

Для изучения прочности системы кость-имплантат по сравнению с интактной костью, нами было проведено математическое моделирование с использованием моде-

Рис. 1. Имплантаты для армирования:

а) бификсирующая спица, б) бификсирующий винт-спица, в) шнековый винт, г) винт – штопор, д) телескопический винт – штопор, е) изоэластичный имплантат.

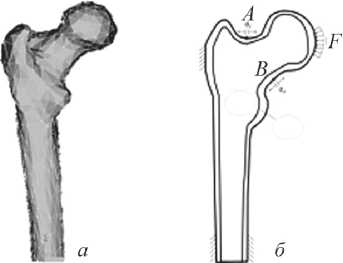

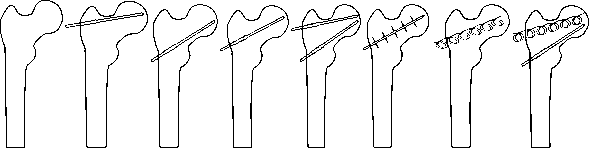

ли ПОБК, состоящей из кортикального и губчатого слоев, параметры которых были оценены путем лазерного сканирования (рис. 2, а). Виртуальная силовая нагрузка, оцениваемая при моделировании, соответствовала усредненной реальной нагрузке F=7800 H, при которой происходит разрушение интактной кости здорового взрослого человека [11]. Исследование напряжения проводили в тех точках А и В, в которых начинается разрушение кости, предполагая, что введение имплантатов ближе к этим точкам позволит увеличить прочность системы кость-имплантат (рис. 2, б), поскольку при одинаковом уровне напряжения растяжение является более опасным, чем сжатие при нагрузке F [12]. Максимальное значение компоненты напряжения были обнаружены на оси σ z. Благодаря вспомогательному программному комплексу в кость были виртуально «введены» имплантаты, как по отдельности, так и в различных сочетаниях (рис. 3).

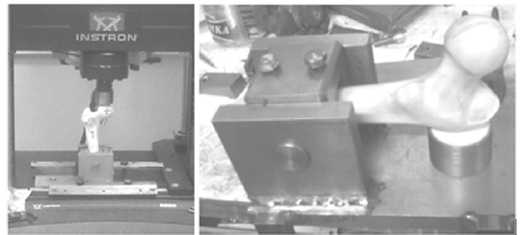

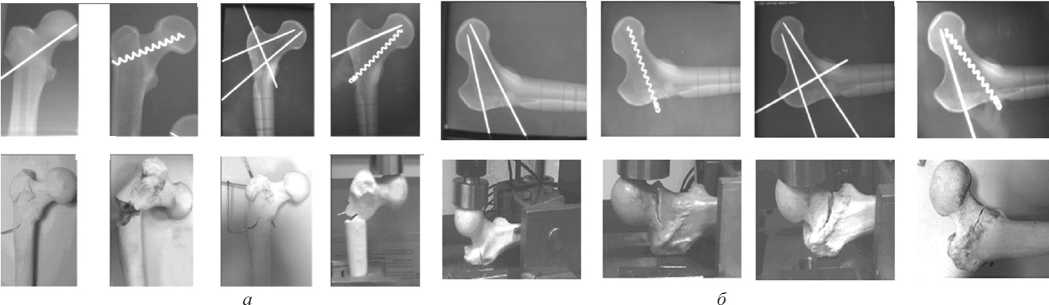

Нами были проведены стендовые испытания с целью изучения прочности ПОБК до и после ее армирования оригинальными имплантатами. Введение имплантатов проводили параллельно оси шейки бедренной кости под углом 127-1300 к оси диафиза ближе к кортикальному слою. Исследуемые системы кость-имплантат подвергали дозированной нагрузке на универсальном динамометре INSTRON 5982 до полного разрушения системы с силой, направленной на головку бедренной кости вдоль оси диафиза или перпендикулярно оси диафиза бедренной кости с силой, направленной на область большого вертела (рис. 4). Варианты исследуемых образцов бедренной кости с различными имплантатами и комбинациями их введения при нагрузке вдоль оси диафиза на головку бедренной кости показаны на

Рис. 2. Геометрия кости (а), краевые условия при математическом моделировании (б)

Рис. 3. Варианты армированния кости

Рис. 4. Дозированная нагрузка на универсальном динамометре INSTRON 5982

рис. 5, а. Результаты испытаний при деформации системы кость-имплантат, вследствие приложения усилия в виде компрессии на головку бедренной кости, при горизонтальном положении диафизарной части - имитация падения на область большого вертела показаны на рис. 5, б.

Для подтверждения достоверности результатов экспериментальных исследований - метода профилактического армирования ПОБК, были рассмотрены различные критерии статистической обработки данных. Учитывая небольшое количество наблюдений и исследуемого материала (трупные кости и биоманекены, используемые имплантаты) мы рассмотрели такие непараметрические методы статистического анализа, как парный критерий Вилкоксона – Т, критерий Розенбаума-Q, серийный критерий r Вальда-Вольфовица, ТМФ – точный метод Фишера. Любой из перечисленных критериев вполне достоверно подтверждает результаты наших исследований. Мы остановили выбор на Q –критерий Розенбаума, Т – парный критерий Вилкоксо-на, при применении которых результаты исследований при P ≤ 0,05 являются статистически значимыми.

Результаты исследования и обсуждение

Конструкции разработанных нами оригинальных имплантатов имеют малые размеры, обеспечивают минимальную потерю костной массы при введении в кость, сохраняют физиологическую способность ПОБК к амортизации при нагрузках и после введения их в кость.

Математическое моделирование показывает, что напряжения внутри кости существенно ниже, чем на ее поверхности. Показатель напряжения при нагрузке вдоль центральной оси шейки бедренной кости стремится к нулю, тогда, как в краниальной и каудальной частях шейки он возрастает, что и обусловливает развитие перелома в критических точках А, В. Линия перелома при этом располагается от периферии внутрь, где возникают максимальные напряжения. При армировании ПОБК оригинальными имплантатами, расположенными ближе к ее периферии, т.е. к кортикальному слою (и дальше от центральной оси), показатель напряжения (начала разрушения кости) повышается в наиболее опасных местах костной ткани на 11,6–12,1% за счет частичного перераспределения внешней деформирующей

Рис. 5. Результаты эксперимента а). дозированная нагрузка вдоль вертикальной оси бедренной кости; б) горизонтальная нагрузка на большой вертел бедренной кости

200 400 t, с

Рис. 6. Диаграмма деформации «нагрузка–время» при компрессии вдоль оси бедренной кости:

1 – интактная кость; 2–5 – имплантаты: спица (2), перекрещивающиеся спицы (3), винт-штопор (4), винт-штопор+спица (5)

нагрузки в элемент армирования. Результаты численного эксперимента моделирования напряжения для компоненты σ z представлены в таблице 1.

Результаты стендовых испытаний систем «кость– имплантат» доводили до критического состояния, при котором происходило разрушение кости (рис. 6). При вертикальной нагрузке на головку вдоль оси диафиза бедренной кости прочность армированной шейки увеличивалась с 22,7% до 72,6% (p≤0,05) в зависимости от комбинации вводимых имплантатов (таблица 2). Результаты испытаний при деформации системы кость-имплантат, вследствие приложения усилия в виде компрессии на головку бедренной кости, при горизонтальном положении диафизарной части бедренной кости – имитация падения на область большого вертела, продемонстрировали преимущества систем с наибольшей площадью контакта (винт-штопор). При этом отмечено увеличение сопротивляемости нагрузкам с 27 до 93% (p≤0,05) (таблица 3).

Результаты стендовых испытаний свидетельствуют о преимуществах армирующих систем с использованием винтов, либо систем винт-спица. Разрушение кости в зоне растяжения происходит монокортикально, не при-

Таблица 1

Значение величин напряжения в областях сжатия и растяжения в критических точках σz шейки бедренной кости

|

Имплантат |

Точка А (краниальная) |

Точка В (каудальная) |

||

|

σz, Па |

Δσz, % |

σz, Па |

Δσz, % |

|

|

Интактная кость |

1,64×108 |

– |

6,57×107 |

– |

|

Спица вверху |

1,49×108 |

10,1 |

6,39×107 |

2,8 |

|

Спица внизу |

1,66×108 |

–1,2 |

6,10×107 |

7,7 |

|

Спица + спица |

1,47×108 |

11,6 |

5,86×107 |

12,1 |

|

Спица посередине |

1,60×108 |

2,5 |

6,49×107 |

1,2 |

|

Шнек |

1,64×108 |

0,0 |

6,47×107 |

1,5 |

|

Штопор |

1,66×108 |

–1,2 |

6,32×107 |

4,0 |

|

Штопор и спица |

1,69×108 |

–3,2 |

5,96×107 |

10,2 |

|

Спица + спица снаружи |

0,91×108 |

80,2 |

2,90×107 |

126,6 |

Таблица 2

Значение величин напряжения в областях сжатия и растяжения в критических точках σz шейки бедренной кости

|

Системы |

Кол-во опытных образцов |

Максимальная нагрузка (кг) |

Продолжительность пластической деформации, с |

Время структурной деформации, с |

Увеличение прочности до разрушения кости, % |

|

Интактная кость |

5 |

137,2±15 |

346±5 |

361±5 |

100,0% |

|

Спица |

6 |

168,4±15 * |

362±5* |

386±5* |

122,7% |

|

3 спицы |

8 |

192,7±15* |

391±5* |

463±5* |

140,1% |

|

Штопор |

7 |

214,1±15* |

198±5* |

561±5* |

156,1% |

|

Штопор + спица |

6 |

236,8±15* |

243±5* |

532±5* |

172,6% |

*р≤0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость-имплантат и группы сравнения (интактная кость)

Таблица 3

Значение величин напряжения в областях сжатия и растяжения в критических точках σz шейки бедренной кости

|

Системы Кость. Кость-имплантат |

Кол-во опытных образцов |

Максимальная нагрузка (кг) |

Продолжительность пластической деформации, с |

Время структурной деформации, с |

Увеличение прочности до разрушения кости, % |

|

Интактная кость |

5 |

221,3±15 |

231±5 |

331±5 |

100,0% |

|

Спица |

6 |

282,8±15* |

336±5 * |

385±5 * |

127,9% |

|

3 спицы |

8 |

337,2±15* |

359±5* |

410±5 * |

152,6% |

|

Штопор |

7 |

345,5±15 * |

361±5 * |

390±5* |

156,1% |

|

Штопор + спица |

6 |

428,6±15* |

361±5 * |

338±5* |

193,0% |

*р≤0,05 – статистическая значимость различий группы систем кость-имплантат и группы сравнения (интактная кость)

водя к формированию дальнейшего смещения отломков. Все изученные варианты армирования ПОБК увеличивают прочность системы кость-имплантат, как при вертикальной нагрузке с компрессией на головку бедренной кости по оси диафиза, так и перпендикулярно оси диафиза на область большого вертела бедренной кости. Внедрение в клиническую практику методики профилактического армирования ПОБК при различных дегенеративно-дистрофических процессах может привести к снижению частоты таких переломов, что доказывается результатами наших исследований.

Список литературы Возможности и перспективы хирургической профилактики патологических переломов проксимального отдела бедренной кости у лиц с заболеваниями, вызывающих деструкцию костной ткани

- Зоря В.И., Злобина Ю.С. Патологические переломы костей конечностей метастатического происхождения.//Травматология и ортопедия России. 2008. 1(47). М. С. 27-34.

- Лесняк О.М. «Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение: клинические рекомендации.//Под ред.: О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. 2012. М.: ГЭОТАР -Медиа, -269 с.

- Лунева С.Н., Накоскин А.Н., Овчинников Е.Н., Каминский А.В. О взаимосвязи минеральной плотности и биохимических показателей костной ткани при коксартрозе.//«Травматология и ортопедия России» 2008. -№ 1 (47). С. 49-53.

- Матвеев А.Л. Заявка 2006114271 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№2316280, заявлено 26.04.2006; зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ. 10.02.2008.

- Матвеев А.Л., нехожин А.в. Заявка 2010123245 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№98901, заявлено 26.04.2006; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ. 07.06.2010.

- Матвеев А.Л. Заявка 2009144053 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№91845, заявлено 27.11.2009; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ. 10.03.2010.

- Матвеев А.Л. Заявка 2010123247 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№101351, заявлено 07.06.2010; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ. 20.01.2011.

- Матвеев А.Л. нехожин А.в., Минасов Т.Б., Фролов А.в. Заявка 2012113218 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№121725, заявлено 04.04.2012; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ. 10.11.2012.

- Матвеев А.Л., дубров в.Э., нехожин А.в., Минасов Т.Б., Степанов О.н. Заявка 2013138344 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№136703, заявлено 16.08.2013; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ. 20.01.2014.

- Матвеев А.Л., дубров в.Э., нехожин А.в., Минасов Т.Б., Степанов О.н. Заявка 2010123245 Россия, МПК A61B17/74/Роспатент. -№ 140684, заявлено 16.08.2013; зарегистрировано в Государственном реестре полезных моделей РФ. 14.04.2014.

- Минасов Т.Б., Матвеев А.Л., нехожин А.в. Прочностные характеристики проксимального отдела бедренной кости в условиях внутреннего силового шунтирования//Вестник Самарского Государственного Технического Университета. Серия Физ. Мат. Наук. 2013. № 4 (33). С. 98-106.

- Рогожников Г.И., Конюхова С.Г., Няшин Ю.И., Черно-пазов С.А., Еремина С.В. Влияние модуля упругости губчатой и кортикальной кости на напряженное состояние в области пластинчатого имплантата при окклюзионной нагрузке.//Российский журнал биомеханики. 2004. Т. 1, № 8. С. 54-60.

- Родионова С.С., Колондаев А.Ф., Солод А.Ф. Комбинированное лечение переломов шейки бедренной кости на фоне остеопороза.//Русский медицинский журнал. 2004. Т. 12. № 24. С. 117-122.

- Пташников Д.А., Усиков В.Д., Засульский Ф.Ю. «Патологические переломы костей».//Практическая онкология. 2006. Т. 7. № 2. С. 36-37.

- Свешников А.А. Основные закономерности в изменении минеральной плотности костной ткани костей скелета после травм.//ФГУ «Российский центр восстановительной травматологии и ортопедии им. Г.А.Илизарова» 2011. Курган. 256 с.

- Сергеев С.В., Матвеев В.С., Папоян В.С. Лечение патологических переломов длинных костей как неотложное эндопротезирование кости.//Реферативный журнал «Остеосинтез». Международный Альянс Остеосинтеза. 2012. ОТС 2(19). М. С. 25-27.

- Хакимов М.Р., Коваленко А.А. Механические свойства системы кость-имплантат-кость в условиях остеосинтеза при переломах проксимального отдела бедренной кости//Материалы Казанского государственного медицинского университета. 2011. Казань. С.269-272.

- Ананко А.А., Бабко А.Н. Современная травматологическая тактика при проксимальных переломах бедренной кости.//Обзор немецкой литературы. Бавария, Германия). Институт травматологии и ортопедии АМН Украины, Киев, 2007. Укр. Мед. чАСОПИС 1 (57). I/II. С. 75-80.

- Cari M. Parametric finite element analysis of verterbral bodies affected by tumors/M. W. Cari, S. Hu. Serena, J.C. Lotz//J. Biomech. 2001. Vol. 34. № 10. P. 1317-1324.

- Faucett, Scott C MD. Is Prophylactic Fixation a Cost-Effective Method to Prevent a Future Contralateral Fragility Hip Fracture?/Faucett, Scott C MD, MS; Genuario, James w MD, MS; Tosteson, Anna N A ScD; Koval, Kenneth J MD,//Journal of Orthopaedic Trauma: February. 2010. Vol. 24. Iss. 2. Р. 65-74.

- Музиченко П.Ф. Эндопротезирование тазобедренного сустава у людей старшей возрастной группы при внутрисуставных переломах шейки./Музиченко П.Ф., Радомський О.А., Даниленко И.В., Виндолин В.Ю., Саломах Г.Д.//Науково-практичний журнал «ТРАВМА» TRAUMA. 2013. Том 14. № 2. Донецк (Украина). С. 116-118.

- Riggs BL., Melton LJ III. Epidemiology of fractures//Перев. С англ. Остеопороз. Этиология, диагностика и лечение. Изд. «Бином». 2000. С-П. 560с.

- Robinovitch SN. Strategies for avoiding hip impact during sideways falls./Robinovitch SN, Inkster L, Maurer J, Warnick B.//J Bone Miner Res. 2003; 18:1267-73.

- Zacherl M. Хирургия патологических переломов проксимальной части бедренной кости, за исключением переломов головки и шейки бедра. Резекция или остеосинтез./Zacherl M., Gruber G., Glehr M., Ofner P., Radl R., Greithbauer M., Vecsei V, Windhager R.//Реферативный журнал «Остеосинтез». Международный Альянс Остеосинтеза. -2012. ОТС 2(19). М. С. 20-24.

- Greenspan S.L. Fall severity and bone mineral density any risk factors for hip fracture in ambulatory elderly.//JAMA.1994; 271: Р. 128-133.