Возможности индустриального решения вопроса селекции и переработки коммунальных отходов

Автор: Г.Б. Мелентьев, В.М. Короткий, Е.Н. Малинина

Журнал: Известия Коми научного центра УрО РАН @izvestia-komisc

Рубрика: Экономика природопользования

Статья в выпуске: 2 (48), 2021 года.

Бесплатный доступ

Анализируется проблема селективного сбора и переработки в качестве вторичных, особо ценных и экологически лимитируемых видов твёрдых коммунальных отходов. Актуальность этих проблем определяется провозглашением в нашей стране «мусорной реформы» в связи с лавинообразным накоплением подобных отходов до 65 млн т в год при переработке 5%. Рекомендована организация сетевых Региональных инновационно-консалтинговых центров, ответственных за экологическое просвещение, образование и эколого-технологический контроль. С этих позиций «мусорную реформу» следует рассматривать как создание новой индустриальной отрасли переработки вторичного сырья (рециклинга).

Коммунальные отходы, селективный сбор, аккумуляторы, полимерные материалы, стекло, переработка вторсырья, "мусорная реформа", новая индустриальная отрасль

Короткий адрес: https://sciup.org/149132170

IDR: 149132170 | УДК: 628.4:544(470) | DOI: 10.19110/1994-5655-2021-2-71-83

Текст научной статьи Возможности индустриального решения вопроса селекции и переработки коммунальных отходов

Новая Россия в полной мере унаследовала от СССР ресурсно-экологическое неблагополучие в обращении с промышленными и бытовыми отходами, накопление которых приобрело лавинообразный и необратимый характер. Все они, как было показано нами ранее в информационно-аналитических обзорах [1–3], представляют собой материальную базу промышленных производств, инновационно-технологический потенциал и в то же время источник медико-экологической опасности для среды обитания. Однако, если сложный поликомпо-нентный состав различных видов промышленных отходов ГПК (горно-промышленный комплекс), ХМК (химико-металлургический комплекс) и ТЭК (топливно-энергетический комплекс) требует специального изучения и оценки для выбора направлений и технологий их переработки, то твердые бытовые или коммунальные отходы (ТБО - ТКО) представляют собой вторичное сырье, готовое к использованию при условиях изначального сбора и сортировки.

На исходе 30 лет "переходного периода" в нашей стране появились признаки возрождения государственного и общественного интереса к проблемам экологической безопасности коммунальной деятельности, промышленных производств и их отходов. Провозглашенная на высоком государственном уровне «мусорная реформа» в масштабах страны и, в первую очередь Московского региона, должна расцениваться как создание новой индустриальной отрасли переработки вторичного сырья с захоронением или сжиганием только остаточной части, не поддающейся переработке. Заметим, однако, что Германии, как мировому лидеру в переработке мусора (56%), на это потребовалось 20 лет.

С этих позиций авторы после публикации информационно-аналитического обзора о современных технологических способах переработки бытовых (коммунальных) отходов [1, 2], о селективной переработке экологически опасных ртутных ламп, гальваношламов и стоков, иловых осадков очистных сооружений [3] предлагают вниманию специа- листов и населения подобные же материалы по аккумуляторным, полимерным и стекольным отходам как ценному сырью для вторичной переработки и эффективному использованию, исключающими их негативное воздействие на среду обитания и здоровье человека.

Материалы настоящей публикации в первую очередь предназначены для региональных операторов, представителей местных органов власти при планировании местных систем прибыльного и экологически безопасного обращения как с вторичным сырьем, так и частью отходов, не подлежащих или не поддающихся переработке.

Экология «переходного периода»: продолжение следует

В начале 1990 гг. в новой России, в отличие от советского периода, проблемы экологии приобрели значение приоритетных задач "сбережения народа". На федеральном уровне были образованы специализированные органы власти, в регионах и городах созданы экологические фонды, активизирована специализированная природоохранная деятельность академической, вузовской и отраслевой науки. В этот период впервые в истории страны научными специалистами ведущих институтов Мингео и Госкомэкологии РФ - ИМГРЭ (Москва) и ВСЕГЕИ (Ленинград) была разработана методика разномасштабного эколого-геохимического картирования окружающей среды для урбанизированных территорий. Были составлены карты масштаба 1:50000 - 1:25000 для наиболее крупных городов России, иллюстрирующие распределение широкого круга (более 40) химических ингредиентов загрязнения всех компонентов среды обитания и производственной деятельности, что позволило выявить и оконтурить очаги экологического неблагополучия и, в конечном результате, потенциальные эпицентры микроэле-ментозной заболеваемости населения.

Авторы принимали участие в этих научнопроизводственных работах с 1997 по 2000 гг. в Кольском и частично Карельском регионах, где бы- ло организовано детальное эколого-геохимическое картирование основных объектов недропользования и крупномасштабное - территорий горнопромышленных моногородов (города Апатиты, Кировск, Ковдор и др.), включая заполярный областной центр - мегаполис г. Мурманск. Работы проводились от круглогодичного стационара ИМГРЭ в г. Кировске, а затем - от самостоятельного малого предприятия ООО «Северо-Западный научно-технический центр "Экология и ресурсы"» (СЗ НТЦ «Экорес», г. Мурманск). Такая организация работ позволила наиболее эффективно использовать их прикладные результаты по договорам: а) с горнообогатительными предприятиями Кольского региона (4 ГОКа) и Карелии (2 ГОКа) - за счет новых данных и рекомендаций по комплексному использованию редкометалльно специализированного сырья и б) с муниципальными образованиями - за счет выявления и оценки экологически неблагоприятных компонентов и участков среды обитания с разработкой рекомендаций на снижение и исключение рисков экологически обусловленной заболеваемости [4].

С ликвидацией в конце 1990-х гг. городских, а затем региональных экологических фондов соответствующих федеральных органов власти выполнение вышеуказанных социально значимых исследовательских работ стало невозможным. Экологизация производственной деятельности ГПК, ХМК и ТЭК в условиях частной собственности на средства производства не состоялась должным образом: если наметился прогресс с газо-пылевыми выбросами, то ситуация с загрязнением водными сбросами и особенно с накоплением складируемых промышленных отходов продолжает оставаться крайне напряженной и неприемлемой как с позиций текущего, так и особенно накопленного экологического ущерба , причем в условиях отсутствия методики его оценки.

Положение с твердыми коммунальными отходами в нашей стране представляется более обнадеживающим и решаемым, так как на правительственном уровне провозглашена реформа существующей системы обращения с ТКО, которая предусматривала их преимущественное захоронение и в нескольких российских городах - мусоросжигание.

Авторы в 1990-е гг. занимались оценкой деятельности Мурманского мусоросжигательного завода (МСЗ) мощностью 100 тыс. т ТКО в год. По результатам проведенного опробования ТКО и продуктов их сжигания были разработаны рекомендации на отдельное захоронение токсичных шлакозольных отходов и создание эффективного комплексного производства с использованием энергетического потенциала завода, включая создание на его базе городского крематория. В процессе картирования участков локализации несанкционированных мусорных свалок на территории города в зимний период полярных ночей по заказу городской администрации эта работа была выполнена дважды - с повтором на следующий год. В результате соб- рана информация не только об их размещении, но и о составе мусора, классификации полезных компонентов как сырья для разделения и повторного использования, и экологически опасных составляющих, требующих селективного сбора и переработки [5]. В целях решения проблемы заводских диоксинсодержащих выбросов, обусловленных отсутствием технических возможностей повышения температуры свыше 1200–1300°С на устаревшем оборудовании чешской фирмы «Дукла», совместно с дирекцией МСЗ было организовано ознакомление с германскими и французскими технологиями решения этой задачи на новых московских мусоросжигательных заводах.

В настоящее время проблема мусоросжига-ния рассматривается с двух позиций: массовой утилизации несортированных ТКО и ликвидации их остаточной части после селективной переработки основного объема в качестве вторичного сырья. При этом особое внимание должно уделяться количественным соотношениям полезных и токсичных компонентов ТКО, среди которых встречаются и особо опасные с медико-экологических позиций, например, пластмассы. Их содержания в мусорных свалках оцениваются в количествах до 20–50%. В то же время пластмассовые отходы по теплоте сгорания подобны главным видам ископаемого топлива - газу, нефти, углям: для полиэтилена и полипропилена (43–45 Мдж/кг) она выше, чем у нефтепродуктов (40–42,5 Мдж/кг), и тем более у энергетических углей (13–20,5 Мдж/кг). Однако простое сжигание пластмасс обусловливает накопление в выбросах хлора, фтора и особо токсичных (канцерогенных) органических веществ - диоксинов, фуранов и др., что лимитирует их количество при утилизации несортированных ТКО на типовых, в том числе зарубежных мусоросжигательных заводах, и требует максимально высоких температур (≥1350 °С). В настоящее время мусоросжигание в передовых промышленно-развитых странах заменил рециклинг ТКО, что обусловило сокращение использования термических методов до 15% в США и 20–25% в ЕЭС, тогда как в Японии оно сохраняется на уровне 65–70%.

В работах академика Л.И. Леонтьева со специалистами Института металлургии УрО РАН (ТЕХНОГЕН - НИОКР, 2017 – 2019 гг.) рекомендуется использование шахтных печей , подобных доменным, для экономически эффективной и экологически безопасной утилизации несортированных ТКО термическими методами. При Т до 1600 °С возможности и перспективы пирометаллургической утилизации таких ТКО на мусоросжигательных заводах позволяют использовать тепло отходящих газов для обеспечения энергетических потребностей как самих МСЗ, так и сторонних потребителей. При слоевом сжигании 1 т ТБО можно получать 1300 – 1800 кВт∙ч тепловой энергии или 300–550 кВт∙ч электроэнергии.

С этих позиций несомненный интерес представляет конкретная разработка специалистов ОИВТ РАН (г. Москва), защищенная в 2020 г. патен- том [6]. В отличие от подобных разработок авторская установка включает автоматизированный энерготехнологический комплекс по глубокой переработке и утилизации несортированных твердых бытовых и промышленных отходов, содержащий:

-

- одну (несколько) вертикальную высокотемпературную шахтную печь;

-

- устройства для подачи в ее верхнюю часть отходов с добавками твердого топлива, флюсов (извести и др.);

-

- устройства для подачи горячего воздуха (дутья) в нижнюю часть шахтной печи;

-

- устройства для вывода из печи колошникового газа;

-

- устройства для производства жидкого шлака и металла;

-

- энергоустановку для выработки электроэнергии;

-

- устройства для управления комплексом.

Линия переработки шлака и металла в целевой продукт позволяет осуществлять их вывод по сигналам блока автоматического управления на участки розлива в формы для последующего охлаждения, очистки и складирования. Источники избыточного тепла снабжены устройствами для целей теплофикации, а энергоустановка выполнена с возможностью ее перевода на потребление твердого, жидкого и/или газообразного видов топлив для обеспечения собственных нужд или передачи вырабатываемой электроэнергии внешнему потребителю.

С изложенных медико- и инженерно-экологических позиций должны оцениваться как перспективы закупки за рубежом, в частности, в Японии, заводов по переработке или сжиганию ТКО в Московском регионе и Татарстане, так и возможности создания подобных отечественных предприятий. Однако стоимость одного комплекта оборудования для японского завода «Хитачи» составляет 45 млрд долл. плюс его строительства еще 40 млрд долл. - всего около 100 млрд долл., в то время как внедрение отечественных инновационных разработок в строительство завода для ТКО оценивается в миллионы рублей [7].

Проблема сбора и промышленной утилизации аккумуляторов с извлечением цветных металлов и нейтрализацией серной кислоты

Эта проблема является многоаспектной: во-первых, в связи с устойчивым ростом количества автомобилей, во-вторых, из-за необходимости машинной утилизации миллионов отработавших автомобильных аккумуляторных батарей (АКБ при сроках эксплуатации 3–5 лет), в-третьих, в связи с задачами извлечения и повторного использования особо ценного и токсичного свинца, полимерных емкостей и нейтрализации серной кислоты, в-четвертых, из-за отсутствия в нашей стране узаконенной системы сбора АКБ, с которой должна начинаться экологически безопасная их утилизация, и, наконец, из-за долговременного отсутствия необхо- димого количества перерабатывающих заводов, недостаточной их мощности и крайне неравномерного размещения на территории страны предприятий - производителей АКБ и, тем более, их утилизаторов.

В зарубежном мире утилизация автомобильных аккумуляторов давно организована на коммерческой основе в связи с дефицитностью первичного свинца, извлекаемого из природного рудного сырья [8]. Вторичный свинец из АКБ производится в 50 странах мира в количестве, превышающем 50% суммарного мирового производства при ведущей роли США и Китая (>40%). В целом, мировое производство первичного и вторичного свинца устойчиво возрастает, что имеет прямое отношение к ситуации в нашей стране.

В начале 1990-х гг. Россия лишилась значительного количества свинца из-за резкого сокращения поставок из Казахстана. При потребности в 191 тыс. т только для производства АКБ суммарный выпуск российского свинца не превышал 31 тыс. т, из которых лишь 8 тыс. т составлял вторичный свинец. В начале 2000-х гг. ситуация несколько улучшилась - до 60–65 тыс. т свинца в год при росте выпуска и использовании вторичного до 40 тыс. т в год. В связи с ростом и развитием автомобильного парка в стране было создано значительное количество новых заводов - производителей АКБ в Рязанской, Свердловской, Курской, Самарской, Тюменской областях, Хабаровского, Приморского краев, Московского и некоторых других регионов [9]. Несмотря на это, дефицит свинца как первичного, так и вторичного в России сохраняется, что, в свою очередь, не позволяет ликвидировать многолетний дефицит отечественных АКБ. Традиционно проблема решается за счет их импорта, в том числе - нелегального, превышающего легальный.

Масштабы вовлечения в рассматриваемое производство АКБ вторичного свинца (>50%) значительно превышает рециклинг других цветных (Zn - 16%, Cu - 11%, Sn - 10%) и даже благородных металлов (Au - 34%, Ag - 24%, Pt - 12%). Энергозатраты при получении свинца из АКБ, согласно опыту ЗАО КПВР «Сплав» (г. Рязань), в 3,5 – 4 раза меньше, чем при извлечении его из природного сырья. Поэтому сочетанное развитие российских производств АКБ и заводской утилизации с получением вторичного свинца представляется наиболее рациональным и эффективным как с экономических, так и с экологических позиций.

Однако размещение таких заводов на обширной селитебно-промышленной части территории нашей страны крайне неравномерное. Это затрудняет необходимую централизацию и в то же время создание сетевой системы рассматриваемых пунктов сбора отработавших АКБ и их утилизации. Напрашивается выход в создании сетевых систем сбора и переработки аккумуляторов вокруг крупных городов и заводов - производителей и утилизаторов АКБ, т.е. развития соответственно специализи-

Таблица 1

Структура потребления свинца в промышленно развитых странах, % [10]

Structure of lead consumption in industrialized countries, % [10]

Table 1

|

Производство продукции |

США |

Великобритания |

Япония |

Франция |

Италия |

Германия |

|

Аккумуляторные батареи |

87 |

30 |

74 |

71 |

70 |

68 |

|

Кабели |

>11 |

3 |

2 |

5 |

1 |

1 |

|

Сплавы |

>11 |

11 |

2 |

1 |

1 |

2 |

|

Трубы и пластины |

22 |

30 |

11 |

- |

4 |

- |

|

Химические соединения |

>1 |

15 |

9 |

7 |

9 |

14 |

|

Боеприпасы |

4 |

2 |

- |

9 |

9 |

- |

|

Прочее |

44 |

9 |

2 |

7 |

6 |

15 |

Таблица 2

Производство первичного и вторичного свинца в ведущих странах мира [10]

Table 2

Production of primary and secondary lead in the leading countries of the world [10]

|

Страна |

Общее производство свинца |

Производство вторичного свинца |

Доля вторичного свинца в общем его производстве в стране, % |

||

|

тыс. т |

доля в мировом производстве, % |

тыс. т |

доля в мировом производстве, % |

||

|

Китай |

2378 |

31,4 |

540 |

14,6 |

22,7 |

|

США |

1280 |

16,9 |

1140 |

30,8 |

89,1 |

|

Германия |

386 |

5,1 |

227 |

6,1 |

58,8 |

|

Япония |

275 |

3,6 |

168 |

4,5 |

61,1 |

|

Мексика |

272 |

3,6 |

110 |

3,0 |

40,4 |

|

Канада |

229 |

3,0 |

120 |

3,2 |

52,4 |

|

Италия |

211 |

2,8 |

161 |

4,3 |

76,3 |

|

Великобритания |

1611 |

2,1 |

120 |

3,2 |

74,5 |

|

Испания |

125 |

1,6 |

125 |

3,4 |

100 |

|

Франция |

105 |

1,4 |

105 |

2,8 |

100 |

|

Итого |

5373 |

70,8 |

2816 |

76,2 |

52,4 |

|

Весь мир |

7573 |

100 |

3697 |

100 |

48,8 |

рованных предприятий малого и среднего бизнеса. Но здесь возникает проблема экологической безопасности слива из АКБ и нейтрализации сернокислотного электролита. Как и свинец (1 класс), аккумуляторный электролит относится ко 2-му классу экологической опасности. Щелочная нейтрализация кислотного электролита осуществляется кальцинированной содой (Na 2 CO 3 ), каустической содой (NaOH), известью (CaCO3) и гидроксидом кальция (Ca(OH) 2 ). В сливе после обезвреживания электролита содержится 0,1 мг/л Pb и 50 мг/л взвеси при pH=6,5-8. Рафинирование аккумуляторного свинца от примесей, прежде всего, экологически лимитируемой сурьмы и особенно экологически безопасное обращение с электролитом в условиях приемных пунктов металлолома и малого техноэкологи-ческого предпринимательства представляются сомнительными и не приемлемыми в условиях отсутствия необходимого законодательства.

Поэтому развитие системы централизованного промышленного сбора и заводской утилизации АКБ, включая полимерную часть корпуса, представляется безальтернативным. Создание в сфере действия таких заводов локальной сети автономных малых предприятий представляется вполне приемлемым и целесообразным в качестве эффективного способа решения рассматриваемой проблемы при условии узаконенного экологического контроля за их деятельностью со стороны заводов - потребителей их продукции.

При этом следует иметь в виду, что современная номенклатура массовых накопителей и хранителей энергии включает не только свинцовые, но и никельмарганцевые и никелькадмиевые АКБ, а в ближайшей перспективе литий-ионные, также требующие создания унифицированных систем сбора и утилизации.

Авторы считают исторически сложившуюся в России ситуацию с отсутствием законода тельно оформленной системы сбора и утилизации отработавших АКБ недопустимой и требующей оперативного изменения, в том числе - путем им-портозамещения как го товых к употреблению аккумуляторов, так и рафинированного свинца в условиях избыточного и бесконтрольного их накопления в качестве отходов. С этих позиций вызывают, как минимум, недоумение возможности организации импорта в зарубежные страны свин-ца и цинка с нового полиметаллического место-рождения, открытого и разведанного на Новой Земле, вместо внутреннего потребления этих металлов для производства изделий, включая АКБ, с высокой добавленной стоимостью. В то время как наш дефицит свинца и цинка частично покрывается за счет их извлечения из металлургических пылей. К настоящему времени авторам известен единственный директивный документ, регламентирующий решение проблемы АКБ, - Программа правительства Московской области от 24.08.2004 г. №522/31 «Сбор и переработка ОСКАБ и свинецсодержащих отходов на территории МО 2004 - 2010». К сожалению, в СМИ отсутствуют ка- кие-либо сведения и, тем более, инженерноэкологическая информация о выполнении этой Программы, в том числе - и в других российских регионах с позиций Национального проекта «Экология».

В то же время за рубежом еще в 2006 г. была издана Директива Евросоюза 2006/66 ЕС - 6.09.2006 г., жестко регламентирующая обращение с АКБ: в частности, в Германии сбор отработавших аккумуляторов составляет 90%, а штраф за несанкционированный сброс 300 евро.

Ещё около 15% вторичного свинца производят страны с годовым объёмом выпуска 50-65 тыс. т -это Бельгия, Россия, Украина, Таиланд, Аргентина, Малайзия, ЮАР, Швеция, Бразилия и Южная Корея (см. выше табл.1, 2).

Полимерные материалы как вторичное сырьё: проблемы разнообразия, потребительских свойств и экологической безопасности

Бытовые полимерные отходы представляют собой неразлагаемую в природной среде, в том числе - на городских и сельских свалках, полигонах твердых коммунальных отходов, в водных бассейнах и реках - значительную часть ТКО (от 15-50% по массе). Эти отходы (пластмассовая торговая тара, посуда, мебель, детали бытовой техники, автомашин и т.д.) в целом представляют собой вторичное сырье, которое может быть повторно переработано в изделия. В то же время их захоронение обусловливает миграцию особо токсичных компонентов (термостабилизаторов, пластификаторов, наполнителей и др.) в среду обитания (рис. 1). Состав и свойства бытовых полимеров отличаются большим разнообразием (более 30 видов), благодаря чему их сбор, способы переработки и использования в качестве вторсырья представляют собой специализированные задачи.

Прежде всего, необходимо различать производственно-технологические и технические отходы, которые, в отличие от потребительских (бытовых), характеризуются однородным составом и могут повторно перерабатываться на исходных промышленных установках. Для раздельного сбора и переработки бытовых полимерных отходов в нашей стране с 1990-х гг. в порядке частной инициативы создаются специализированные малые предприятия, ориентированные на изготовление товаров народного потребления (мебельной фурнитуры, крышек для банок, полиэтиленовых плёнок, пакетов, садовых изгородей, искусственных травяных покрытий, мыльниц, охотничьих и ритуальных принадлежностей, спортинвентаря) и товаров производственно-технического назначения (электротехнических, форм для изготовления тротуарной плитки и т.д.).

Сбор пластикового "мусора", согласно наблюдениям авторов в 1990-е гг. в городах Мурманске и Вологде, осуществлялся по инициативе руководителей малых предприятий, соответственно, ООО «Мурманпласт» и «БИС-ПАК». Примечатель-

Рис. 1. Последовательность самоутилизации биоразлагаемой пластиковой тары.

Pic. 1. The sequence of self-disposal of biodegradable plastic containers.

но, что первое предприятие собирало пластмассовые отходы даже в Карелии, хотя находилось рядом с действующим Мурманским мусоросжигательным заводом, где на транспортерной ленте после сжигания мусора вручную выбирались черные и цветные металлы. Очевидно, что этот бытовой мусор мог служить источником полимерного сырья для соседнего предприятия. В настоящее время такая возможность должна предусматриваться при строительстве заводов по переработке ТКО для соответствующих автономных малых предприятий производительностью 30–40 т/мес. и более вместо 10-15 т/мес. на первых самостоятельных типа «БИС-ПАК». Очевидна необходимость создания сетевых систем малых предприятий вокруг мусороперерабатывающих заводов для сбора, идентификации и разделения по видам полимерных отходов. Данные табл. 3 иллюстрируют такую возможность одним из общедоступных способов.

Следует подчеркнуть принципиальное значение идентификации полимерных отходов, среди которых выделяются такие контрастные с позиций экологической безопасности виды, как безопасные пищевые и особо опасные медицинские.

Примером массового использования пищевых полимеров является производство бутылочных ёмкостей, которые в значительной мере потеснили стеклянную тару. Лидерами в сборе и переработке использованных пластиковых бутылок (>90%) являются Германия и Норвегия, где новая бутылка на 28% состоит из старых. В Германии допускается многократное (после мойки) использование бутылочной тары, в то время как в Норвегии - однократное, что стимулирует сбор пищевого вторсырья для переработки (95%). Практикуется сдача использованных бутылок в автоматы супермаркетов. В Норвегии существует система высоких налогов на производителей бутылок из полиэтилентерефталата (РЕТ), которая зависит от процента сдачи использованной тары; в Германии такая налоговая система отсутствует [12].

В России, включая г. Москву и Московский регион, какая-либо система централизованного сбора бутылок и другой тары из пищевого пластика отсут-

Таблица 3

Особенности горения полимеров [11]

Features of polymers burning [11]

Table 3

|

Полимер |

Поведение при горении |

Запах при горении |

|

Полиэтилен, полипропилен |

Горит голубым пламенем с желтой верхушкой, мало дыма, капли расплава |

Горящего парафина |

|

Поливинилацетат |

Горит желтым с искрами пламенем, коптит |

Уксуса |

|

Полистирол |

Горит оранжево-желтым светящимся пламенем, сильно коптит |

Цветочный |

|

АБС |

Горит оранжево-желтым пламенем, сильно коптит |

Цветочный, горящей резины |

|

Полиметилметакрилат |

Горит потрескиванием синим пламенем, коптит |

Цветочноплодовый |

|

Полиамид |

Горит голубым пламенем с белой верхушкой |

Жженой кости |

|

Целлюлоза |

Горит желтым пламенем, слабо коптит |

Жженой бумаги |

|

Полиэтилен-терефталат |

Горит желтым светящимся пламенем, слабо коптит |

Сладковатый |

|

Поликарбонат |

Горит желтым светящимся дрожащим пламенем, слабо коптит, при выносе из пламени медленно затухает |

Слабый запах фенола |

|

Полиформальдегид |

Горит синеватым пламенем, капли расплава |

Резкий запах формальдегида |

|

Поливинилхлорид |

Горит зеленым с голубой верхушкой пламенем, при выносе из пламени затухает |

Резкий |

ствует. Порядка 70% пластиковых бутылок производится из сырой нефти. Возможности их повторного использования не превышают 20–25 раз, в то время как стеклянной тары 50 раз [13].

Полимерные медицинские отходы, как известно, требуют организации специальных способов экологически безопасного обращения. В частности, больничные отходы - возможный путь заражения гепатитом и ВИЧ-инфекцией [14]. В 1 кг ТКО содержится 0,1–1,0 млрд микроорганизмов, а в больничном - до 200–300 млрд. Несоблюдение технологий обращения с больничными полимерными отходами (одноразовыми шприцами, катетерами, ёмкостями для хранения и переливания крови и т.д.) в случае попадания их на любые свалки представляет собой эпидемиологическую и экологическую опасность, в том числе за счёт загрязнения депонирующих сред - поверхностных и подземных вод, растений и т.д. Поэтому задача обезвреживания и утилизации медицинских полимерных отходов представляется особо актуальной в настоящее время: в связи с пандемией коронавируса возникла новая проблема обезвреживания и утилизации всей массы использованных средств защит, в частности, с применением плазмо-химических методов.

Однако следует иметь в виду, что вторичное применение полимерных отходов позволяет использовать до 30% их количества в производстве волокна для ковров, в том числе - в качестве утеплителя для спортивной и спецодежды. В частности, на изготовление свитера требуется 25 ПЭТ-бутылок. До 9% вторичных полимеров используется в производствах пластмассовых коробок для фруктов и яиц. Инновационные производства из вторичных полимеров включают полимербетоны и даже моторное масло из полиэтилена.

С 70–80-х гг. прошлого столетия в США, Италии, Германии, а теперь и в России разрабатываются технологии получения биоразлагаемых полимерных материалов и изделий. В странах Америки, Европы и в Японии развиваются соответствующие рынки. Эти материалы представляют собой композиции из синтезируемых полимеров с добавками растительного крахмалсодержащего сырья. Однако пока это направление в технологии производства биоразлагаемых материалов и изделий из-за ряда объективных затруднений следует рассматривать как перспективное экспериментально-инновационное.

Необходимо иметь в виду, что на бытовом уровне, включая персонал региональных операторов, раздельный сбор, селекция по видам и переработка полимерных отходов в настоящее время представляются нереальными. Достаточно перечислить лишь некоторые из них (ПП - полипропилен, ПВД и ПНД - полиэтилен высокого и низкого давления, ПЭТФ - полиэтилентерифталат и др.), чтобы оценить хотя бы приблизительно ограниченные возможности их идентификации по видам с использованием данных о составе, физикохимическим свойствам, цвету и форме, степени загрязнения инородными материалами и т.д. Простейшие способы идентификации: полиэтиленовые и пропиленовые материалы плавают в воде с добавками ПАВ, термопластичные отличаются от термореактивных плавлением при соприкосновении с раскаленным металлом и т.д. Горение боль-

а

б

Рис. 2. Сбор и складирование полимерных отходов: а) механизированным способом; б) ручной разборкой.

Pic. 2. Collection and storage of polymer waste: a) by mechanized method, b) by manual disassembly .

шого ассортимента пластиков позволяет наиболее широко осуществлять их идентификацию (табл. 3). Простое сжигание пластмасс обусловливает концентрацию в отходящих газах особо токсичных, токсичных (канцерогенных) органических веществ - диоксинов, фуранов и др., что лимитирует их количество при утилизации несортированных ТКО на мусоросжигательных заводах и требует максимально высоких температур (≥1300 °С). Не исключается сжигание или захоронение неутилизируемой части полимерных отходов с ТКО, не подлежащими переработке из-за невозможности вторичного использования или повышенной токсичности. Наиболее эффективным способом термической переработки таких отходов является пиролиз при Т = 425 °С и давлении 20 МПа, что позволяет получать из пластиков синтетическое топливо - жидкие углеводороды (90%) и синтез-газ (5%).

Очевидно, что сортировка полимерных отходов при раздельном сборе и рециклинге позволяет получать вторичные материалы наиболее целенаправленно и эффективно с соблюдением требований экологической безопасности. Схема переработки бытовых полимерных отходов на малых предприятиях включает: предварительную сортировку и очистку, измельчение, отмывку и сепарацию, классификацию по видам, сушку, гранулирование, переработку в изделия (рис. 2).

В случае необходимости разделение смесей различных полимерных отходов производится грохочением в сочетании с воздушной сепарацией. Конечными продуктами подготовки вторичного сырья к переработке в полимерные материалы являются гранулы или хлопья. Из 1 кг отходов производят 0,8 кг вторичных полимерных материалов. При этом энергетические затраты не превышают 21% срав-нительно с рециклингом стекольных ёмкостей [13].

Стекло: проблемы и перспективы вторичного использования

Развитие стекольного производства в основном обусловлено наличием исходного сырья, потребительским спросом на промышленные, бытовые и декоративные виды стекла, освоенностью ведущего в стекольной промышленности флоат- 78

метода (горизонтального "проката") при подчиненной роли вертикального фурко-метода, а также обеспеченностью инвестированием. Стекло - термохимический продукт, получаемый плавлением в специальных стекловаренных печах при Т = 1100– 1600°С шихты из кварцевого песка, кальцинированной соды и доломита с примесями химических или минеральных компонентов, обеспечивающих получение специализированных стекол с заранее заданными свойствами. В зарубежном мире стекольное производство развивается как в объемном, так и качественном выражении, в то время как в России в начале 2000-х гг. в расчете на душу населения оно было в два раза ниже среднемирового уровня со значительно большим количеством дефектов на единицу площади листа – 2-3 на 1 м2 при 1 на 100 м2 на Западе. Высококачественные стекла и стеклопакеты у нас выпускались единичными фирмами, в то время как в Финляндии их было 150, а в Германии - 1000 [15]. Было очевидно, что без внешних финансовых и технологических инвестиций необходимое развитие стекольного производства в нашей стране невозможно, что могло обусловить преобладающую зависимость российских потребителей стекла от его импорта. В этой ситуации крупнейший в стране Борский стекольный завод в Нижегородской области (полированные и автомобильные стекла) полностью перешел под контроль бельгийской группы Glaverbel (83% акций).

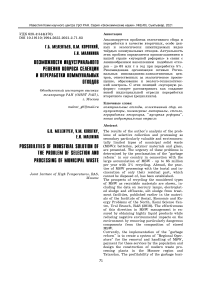

С тех пор ситуация изменилась коренным образом: в России производством стекла занимаются 11 заводов (табл. 4) с перспективой увеличения его выпуска от 250 млн м2 в 2015 г. до 300 млн. м2 [15]. Благодаря аффилированию российских производств с передовыми зарубежными фирмами, включая «NSG Пилкингтон», «AGC FlatGlasse» и «Гардпан», внутреннее производство листового стекла превысило его импорт, составлявший к 2015 г. 27% из 45 стран (рис. 3). Зарубежный капитал активно интегрировался в российский рынок стекла путем инвестиций в строительство новых заводов, покупки действующих и создания совместных предприятий. Эта «прорывная» динамика в производство стекла, прежде всего, листового по флоат-методу, была обусловлена наличием надежной местной минерально-сырьевой базы, высоким потребительским

Таблица 4

Производители листового стекла в РФ и странах СНГ [15]

Manufacturers of flat glass in Russia and the CIS countries [15]

Table 4

|

Завод |

Регион РФ/Страна |

Технология |

Мощность, тыс.т в год |

|

«Эй-Джи-Си Борский стекольный завод» |

Нижегородская область |

Флоат |

440 |

|

«Саратовстройстекло» |

Саратовская область |

–– |

400 |

|

«Салаватстекло» |

Башкирия |

–– |

440 |

|

«Эй Джи Си Флэт Глас Клин» |

Московская область |

–– |

220 |

|

«Гардиан Стекло Рязань» |

Рязанская область |

–– |

220 |

|

«Пилкингтон-Гласс» |

Московская область |

–– |

240 |

|

Саратовский институт стекла |

Саратовская область |

–– |

60 |

|

Лисичанский стекольный завод «Пролетарий» |

Украина |

–– |

200 |

|

«Интергласс» |

Киргизия |

–– |

180 |

|

Гомельский стекольный завод |

Белоруссия |

–– |

290 |

Рис. 3. Структура производителей и основных поставщиков листового стекла в России.

Fig. 3. Structure of manufacturers and main suppliers of flat glass in Russia.

спросом на стекло в строительной (70%) и автомобильной промышленных отраслях, преимущественным сосредоточением стекольных заводов и источников сырья в центральных регионах страны. Производительность современных стекольных заводов составляет от 100 т/сутки у небольших и до 500 т/сутки - у крупных.

а б

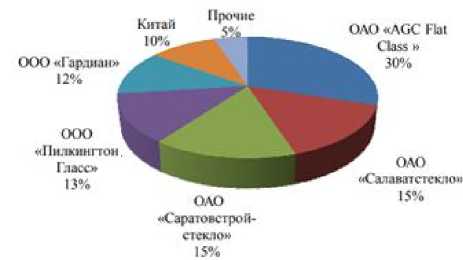

Рис. 4. Архитектурно-художественное использование цветного стекла: а - экспериментальное изделие ОИВТ РАН [20]; б - фрагменты витражей Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных сил РФ.

Pic. 4. Architectural and artistic use of colored glass: a – experimental product of the Joint Institute of High Temperatures, RAS [20]; b – fragments of stained glass windows of the Resurrection of Christ – the Main Church of the Armed Forces of the Russian Federation.

Кроме промышленного листового стекла в стране производится большое количество тарного - более 50% от общего выпуска стеклопродукции. Использованная стеклотара (бутылки для напитков, фармацевтики, банки), как правило, попадает в состав бытовых отходов (до 20%). По данным МГУТП «Промотходы» накопление стеклобоя в ТКО Москвы составляет 160 тыс. т/год [16]. Система организованного сбора и вторичной переработки стекла в России отсутствует, хотя помимо бытового стеклобоя накапливается и производственный - гранулят и отходы формования.

В то же время энергетические издержки переработки стеклобоя значительно ниже затрат на получение стеклянной тары и других бытовых изделий из первичного сырья. Тем более, что рентабельность подобных производств, как правило, малых и средних, определяется транспортными издержками: если в странах ЕС расстояния в 200 км считаются выгодными, а в 600 км - приемлемыми, то в обширной нашей стране такие логистические возможности - большая редкость.

Принципиально новым и перспективным следует считать начавшееся в 2012 г. строительство стеклоперерабатывающего предприятия для собственных целей на территории завода «Актис» в Ростовской области производительностью 8 тыс. т/мес. [15].

Масштабы накопления стеклобоя не ограничиваются отходами использования тарного и листового стекла: необходимо учитывать также отходы производств стекловолокна, специальных стекол, архитектурных и декоративно-отделочных стеклокерамических материалов.

В авторском информационно-аналитическом обзоре [17] термохимических декоративно-отделочных материалов приводятся необходимые сведения о цветных глазурях, ситаллах и стеклокрем-незите, при производстве которых используются как химические компоненты (оксиды Ca, Mg, Ba, Sr, Co, Cd, Zr и др.), так и рекомендуемые минеральные концентраты хибинских и ловозерских месторождений (эгириновые, нефелиновые, сфеновые, титаномагнетитовые, эвдиалитовые) [18, 19].

Со времен строительства готических соборов в Европе внедряются грандиозные архитектурные 79

формы использования цветного стекла - витражи, максимально использованные в наши дни в интерьерах подмосковного храма Воскресения Христова - Главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот» в Кубинке (рис. 4). Очевидно, что технологии производства декоративно-отделочных материалов на основе цветных стекол также представляют собой перспективного потребителя соответствующего стеклобоя.

Таким образом, решение проблемы вторичного использования отходов различных стекольных изделий и производств представляется весьма актуальным. Для этого требуется организация на уровне требований Роспотребнадзора цивилизованного сбора стеклобоя и создания необходимой инфраструктуры для его переработки либо непосредственно на заводах - производителях первичной стекольной продукции, либо путём создания вокруг них новых структур автономных малых и средних инженерно-экологических предприятий (МИЭП).

Заключение

«Мусорная реформа» или создание новой индустриальной отрасли переработки вторичного сырья. Годовое накопление ТКО в России достигает 65 млн т, а их переработка всего 5%. С учетом продолжающегося роста доли сырья в нашем национальном доходе, превышающей его половину, задача создания новой отрасли индустрии за счет переработки потенциально ценных вторичных ресурсов представляется существенной составляющей процесса восстановления реальной экономики. Это следует из приведенных данных по отходам гальванических производств, утилизации ртутных ламп и иловых осадков очистных сооружений [3], а также вышерассмотренных перспектив цивилизованного сбора и переработки аккумуляторных батарей, полимерных материалов и стекольного боя как ценного вторсырья в новые материалы и изделия. Одновременное решение задач повышения медикоэкологической безопасности и повышения комфортности проживания населения в городах и сельской местности представляется очевидным и безальтернативным.

Однако пока эти перспективы получили поддержку в проявлении политической воли со стороны Президента страны, в создании статуса Региональных операторов и мобилизации населения на сбор и сдачу ТКО, в том числе - раздельно. В Национальных проектах «Экология» и «Наука» не прописаны система и механизм реализации «мусорной реформы». Население осуществляет сбор мусора в условиях полного отсутствия какой-либо компенсации за те его составляющие, сдача которых поощрялась в советское время (макулатура, стеклянная посуда и т.д.). Отсутствует какая-либо информация о порядке сдачи и приема рассматриваемых нами наиболее ценных и экологически опасных составляющих ТКО, которые по-прежнему попадают на свалки, прежде всего, несанкционированные или питают криминогенные приемные пункты, прежде всего, металлолома. Зато оперативно была узаконена практика платы за вывоз мусора в сельской местности без каких-либо договоров, рассчитываемой либо по количеству проживающих, либо по метражу занимаемой площади жилья. Как всегда, очередная реформа началась с несоблюдения прав населения, не приемлемых в условиях гражданского общества.

Полная неясность пока сохраняется в вопросах софинансирования со стороны властных структур строительства в регионах мусороперерабатывающих заводов. Только в Московском регионе опубликованы планы их строительства, хотя «реформа» отложена на три года. Между тем местная «самодеятельность» в этом вопросе привела в Центральном федеральном округе к возникновению стихийных акций протеста и митингов [21]. Мусороперерабатывающий завод умудрились построить даже в г. Тарусе Калужской области - заповедном туристическом городе с 8 тыс. жителей на живописном берегу р. Оки; протестующих собралось 800 чел., т.е. каждый десятый житель.

В настоящее время вместо создания устойчивой инфраструктуры переработки вторсырья наблюдается снижение заинтересованности регионов в развитии статуса Региональных операторов. В то же время рост доходов от вывоза мусора при отсутствии перерабатывающих мощностей провоцирует его захоронение в новых местах, более удаленных от мегаполисов и, прежде всего, от Москвы и Санкт-Петербурга (например, ж/д ст. Шиес в Архангельской обл.). Доходность мусорного бизнеса может сделать этот процесс неуправляемым и необратимым при отсутствии необходимого координирующего и контролирующего государственного органа, наделенного соответствующими полномочиями, как поощрительными, так и карательными. Представляется, что таким органом может быть Роспотребнадзор, который должен курировать создание сетевых Региональных инновационно-консалтинговых центров (РИКЦ), в свою очередь ответственных за экологическое просвещение населения и инженерно-экологическое образование специалистов и волонтеров Региональных операторов.

С этих позиций представляется целесообразным и необходимым под эгидой Роспотребнадзора провести Всероссийскую научно-практическую конференцию «Приоритетные направления создания системы рециклинга ТКО» и ее реализации с приглашением всех заинтересованных организаций и специалистов для выработки взвешенного решения и программного документа.

Список литературы Возможности индустриального решения вопроса селекции и переработки коммунальных отходов

- Промышленные и бытовые отходы: иннова-ционная политика и научно- производствен-ное предпринимательство как средства ре-шения проблемы / Г.Б. Мелентьев, З.М. Шуленина, Л.М. Делицын, М.Н. Попова, О.Н. Крашенинников // Экология промышленного производства. 2003. №4 (ч.1). С. 43–54; 2004. №1 (ч.2). С. 41–51.

- Рябов Ю.В., Мелентьев Г.Б., Делицын Л.М. Твердые бытовые отходы: захоронение, сжи-гание, переработка // Редкие земли. 2016. №6. С. 152–167.

- Мелентьев Г.Б., Делицын Л.М., Малинина Е.Н. Проблемы и перспективы селективной переработки экологически опасных селитеб-но-промышленных отходов с получением высоколиквидной продукции // Актуальные проблемы, направления и механизмы разви-тия производительных сил Севера – 2018: Материалы шестой Всероссийской научно-практической конференции (с международ-ным участием). Сыктывкар, 2018. Ч.2. С. 162–172.

- Медико-экологическая оценка селитебно-промышленных и особо охраняемых терри-торий как информационная основа их зони-рования, профилактики и снижения заболе-ваемости / Т.С. Осечинская, Г.Б. Мелентьев, М.Н. Дубова, Е.Н. Малинина, С.Н. Ляпунов и др. // Энергетика, экология, экономика средних и малых городов. Проблемы и пути их решения: Материалы II Всерос. научно-практической конференции. М.: Изд-во ФГУП ВИМИ, 2003. С. 76–85.

- Основные источники техногенного загрязне-ния территории г. Мурманска и роль малого экологического предпринимательства в обес-печении устойчивого развития муниципаль-ных образований / Е.Ю. Степанова, Г.Б. Мелентьев, Е.Н. Малинина, И.Е. Калитка, В.П. Букарь // Энергетика, экология, эко-номика средних и малых городов. Проблемы и пути их решения: Материалы II Всерос. научно-практической конференции. М.: Изд-во ФГУП ВИМИ, 2003. С. 63–72.

- Пат. 2724171NRU, МПК F23G5/00 C21В 21 00. Автоматизированный энерготехнологиче-ский комплекс по глубокой переработке и утилизации несортированных твердых быто-вых и промышленных отходов / Е.М. Шел-ков, Л.И. Опанасенко, В.М. Короткий, М.С. Власкин, А.Н. Головин. Заявка от 11.09. 2019. Опубл. 22.06.2020. Бюл. №18.

- Чуйков А. Плач природы // Аргументы не-дели. 2020. №28(722).

- Кошелев В.А., Аксельрод А.Р., Рыбачук Н.Т. Зарубежная практика сбора лома свинцово-кислотных аккумуляторов // Цветная ме-таллургия. 1999. № 2–3. С. 36–40.

- Утилизация аккумулятора: путь Феникса [Электронный ресурс]. – URL: https://akb-moscow.ru/utilizaciya-akkumulyatora-put-feniksa/ (дата обращения 20.01.2021).

- Второе рождение свинца [Электронный ре-сурс]. – URL: http://www.mineral.ru/ ana-lytics/worldtrend/122/175/index.html (дата обращения 23 января 2021 г.).

- Переработка промышленных отходов [Элек-тронный ресурс]. URL: https: //ztbo. ru/o-tbo/lit/pererabotka-promishlen-nix-otxodov/

- utilizaciya-otxodov-plasmass (дата обращения 26 01.2021).

- Как Германия борется с Норвегией за зва-ние чемпиона в утилизации отходов [Элек-тронный ресурс]. URL: https://www.dw. com /ru (дата обращения 26 01.2021).

- Переработка пластиковых отходов [Элек-тронный ресурс]. – URL: http://www. clean-dex.ru/articles/2008/03/18/residue_utilization20 (дата обращения 26 01.2021).

- Барышев А.К., Попова М.Н., Андронова М.М. Утилизация и переработка медицинских по-лимерных отходов // Энергетика, экология, экономика средних и малых городов. Про-блемы и пути их решения: Материалы II Всерос. научно-практической конференции. М.: Изд-во ФГУП ВИМИ, 2003. С. 116–118.

- Абилова М.Г., Баканова Я.В. Анализ состоя-ния и тенденции развития стекольной про-мышленности в России // Управление эко-номическими системами: электронный науч-ный журнал. 2014. №7.

- Баратов С.Э. Вторичная переработка стекла в России: взгляд изнутри // Наука, техника, образование. 2015. №3(9). С. 33–35.

- Мелентьев Г.Б., Пузач В.Г., Короткий В.М. Культура камня и термохимические техноло-гии // Химия и Бизнес. 2010. №3. С. 56–61.

- Лебедева Г.А., Озерова Г.П. Декоративные стекломатериалы на основе техногенного сырья Карелии // Стекло и керамика. 1996. №8. С.25–26.

- Щербина Т.Ф., Кочеткова Т.В. Перспективы использования природного сырья Кольского полуострова для получения цветных глазур-ных стекол // Проблемы рационального ис-пользования природного и техногенного сы-рья Баренцева региона в технологии строи-тельных и технических материалов: Мате-риалы III Междунар. науч. конференции. Сыктывкар, 2007. С. 190–191.

- Пузач В.Г., Заболотников Г.Н., Шелков Е.М. Утилизация отходов стекла в декоративную облицовочную плитку «стеклокремнезит» // Техногенные ресурсы и инновации в техно-экологии / Под ред. Е.М. Шелкова и Г.Б. Мелентьева. М.: ОИВТ РАН, 2008. С. 254–255.

- Терентьев Д. Мусор на костях // Аргументы недели. 2020. №9(703). 11 марта 2020 г.