Возможности ЭКГ-синхронизированной сцинтиграфии миокарда в выявлении снижения резерва миокардиального кровотока у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий

Автор: Шипулин В.В., Гончикова Е.В., Байсак Д.М., Куницин С.А., Мочула А.В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.40, 2025 года.

Бесплатный доступ

Обоснование. У пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий снижение резерва миокардиального кровотока (РМК) является ключевым патофизиологическим звеном. Неинвазивная оценка состояния микроциркуляции доступна очень ограниченному кругу учреждений, в отличие от рутинной ЭКГ-синхронизированной перфузионной сцинтиграфии миокарда (ЭКГ-ПСМ). Механическая диссинхрония (МД) является одним из перспективных дополнительных показателей ЭКГ-ПСМ. Однако на сегодня имеется крайне мало информации о ее сопоставлении с результатами измерения РМК, полученными по данным однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ). Цель и масштаб исследования: оценить потенциал МД, определенный с помощью ЭКГ-ПСМ, в выявлении пациентов со снижением РМК по данным динамической ОФЭКТ. Материал и методы. В исследовании приняли участие 62 пациента с необструктивным (< 50%) поражением коронарных артерий, согласно данным мультиспиральной компьютерной (МСКТ)-коронароангиографии. Всем пациентам была проведена динамическая ОФЭКТ и рутинная ЭКГ-ПСМ с 99мТс-Технетрилом. По данным динамической ОФЭКТ вычислялись показатели миокардиального кровотока (МК) в покое и на фоне нагрузки, а также РМК. По данным ЭКГПСМ определялись показатели перфузии (SSS, SRS, SDS) и МД – HBW (ширина фазовой гистограммы, град.) и PSD (стандартное отклонение фазовой гистограммы, град.). Затем пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от показателей РМК с пороговым значением 2,0. Результаты. В группу со сниженным РМК (РМК < 2,0) вошли 30 пациентов, в группу с сохраненным РМК (РМК ≥ 2,0) – 32. Между группами отсутствовала разница в основных клинико-демографических показателях, но они различались по всем результатам измерения МД: HBWпокой – 64,8 (55,8; 86;4) и 50,4 (42,2; 57,6), р = 0,004; HBWнагрузка – 64,8 (50,4; 93;6) и 50,4 (50,4; 63,0), р = 0,03; PSDпокой – 17,2 (13,5; 22,4) и 12,9 (9,9; 14,0), р = 0,01; PSDнагрузка – 15,8 (13,7; 23,0) и 12,9 (11,6; 15,0), р = 0,01. Самым эффективным показателем, ассоциированным со снижением РМК < 2,0, была HBW в покое, пороговое значение 57,6°; ОШ 1,07, ДИ (1,01; 1,12); р < 0,001; AUC = 0,810. Заключение. МД, оцененная по данным ЭКГ-ПСМ, имеет взаимосвязь с показателями РМК, определенными по данным динамической ОФЭКТ, у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий. Наиболее выраженную ассоциацию с РМК имеет ширина фазовой гистограммы в состоянии функционального покоя. У пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий при повышении значения HBW в покое - 57,6 , по данным ЭКГ-ПСМ, можно заподозрить наличие сниженного РМК.

Динамическая однофотонная эмиссионная компьютерная томография, ОФЭКТ, резерв миокардиального кровотока, ЭКГ-синхронизированная перфузионная сцинтиграфия миокарда, механическая диссинхрония

Короткий адрес: https://sciup.org/149148587

IDR: 149148587 | УДК: 616.132.2-002-052:612.15:616.127-073.7 | DOI: 10.29001/2073-8552-2025-40-2-104-112

Текст научной статьи Возможности ЭКГ-синхронизированной сцинтиграфии миокарда в выявлении снижения резерва миокардиального кровотока у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий

Introduction: In patients with non-obstructive coronary artery disease, decreased myocardial blood flow reserve (MBFR) is a key pathophysiologic link. Noninvasive assessment of microcirculatory status is available to a very limited number of institutions, in contrast to routine gated myocardial perfusion imaging (gMPI). Mechanical dyssynchrony (MD) is one of the promising additional index of gMPI, but nowadays there are very few data on its comparison with MFR by SPECT.

Aim: To evaluate the potential of MD according to gMPI in identifying patients with decreased MBFR according to dynamic SPECT.

Material and Methods. The study included 62 patients with non-significant (<50%) coronary artery stenosis according to multislice computed tomography (MSCT) coronary angiography. All patients underwent dynamic SPECT and routine gMPI with 99mTc-technetril. Myocardial blood flow indices at rest and stress, as well as MBFR were evaluated according to dynamic SPECT data. Perfusion indices (SSS, SRS, SDS) and MD indices - HBW (phase histogram width, grad.) and PSD (phase histogram standard deviation, grad.) were assessed according to gMPI. Patients were then divided into 2 groups depending on myocardial blood flow reserve indices with a threshold value 2.0.

Results. 30 patients were included in the group with reduced MBFR (MBFR<2.0) and 32 patients in the group with preserved MBFR (MFR ≥ 2.0). There was no difference in the main clinical and demographic parameters between the groups. The groups differed in all MD parameters: HBWrest, 64.8 (55.8; 86;4) and 50.4 (42.2; 57.6), p = 0.004; HBWstress, 64.8 (50.4; 93;6) and 50.4 (50.4;63.0), р = 0.03; PSDrest, 17.2 (13.5;22.4) and 12.9 (9.9;14.0), р = 0.01; PSDstress, 15.8 (13.7;23.0) and 12.9 (11.6;15.0), р = 0.01. The only independent predictor of decreased MBFR <2.0 was HBW at rest > 57.6o; OR 1.07; CI (1.01; 1.12); р < 0.001; AUC = 0.810.

Conclusion. Mechanical dyssynchrony assessed by gMPI correlates with myocardial blood flow reserve according to dynamic SPECT in patients with non-obstructive coronary artery disease. The most pronounced association with MBFR has phase histogram bandwidth at rest. In patients with non-obstructive coronary artery disease, if HBW at rest is > 57.6o according to ECG-PCM, a reduced myocardial blood flow reserve can be suspected.

В последнее время в патогенезе ишемической болезни сердца (ИБС) все большее значение уделяется состоянию микроциркуляторного русла. Нарушения на уровне микроциркуляторного русла, или коронарная микроваску-лярная дисфункция (КМД), являются важным фактором развития и прогрессирования коронарогенной и некоро-нарогенной патологии сердца. Наличие КМД значительно отягощает течение обструктивного и необструктивного атеросклеротического поражения коронарных артерий, а также таких процессов, как артериальная гипертензия, сахарный диабет, различные формы кардиомиопатии [1].

Одним из важных критериев наличия КМД является снижение резерва миокардиального кровотока (РМК). «Золотым стандартом» неинвазивной оценки РМК является позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) [1]. В последние годы активно изучаются возможности однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) в вычислении показателей миокардиального кровотока (МК) и РМК: была показана хорошая сопоставимость как методов ПЭТ и ОФЭКТ между собой, так и с инвазивным измерением фракционного резерва кровотока (FFR) [2, 3]. Несмотря на успехи данных изысканий, доступность такого подхода остается низкой: распространенность кардио-ПЭТ невелика, а для проведения исследования МК на ОФЭКТ требуется наличие специализированных чувствительных детекторов на основе кадмий-цинк-тел-лура, распространенность которых также остается низкой [4]. Таким образом, очевидна необходимость поиска новых неинвазивных критериев, позволяющих заподозрить снижение РМК. Одним из таких потенциальных маркеров может стать механическая диссинхрония (МД): оценка ее посредствам ЭКГ-синхронизированной перфузионной сцинтиграфии миокарда (ЭКГ-ПСМ) является широкодоступной. Во многих исследованиях последних лет активно обсуждаются возможности применения диссинхронии в диагностике различных состояний, связанных с нарушением кровоснабжения миокарда [5]. Однако данных о взаимосвязи между МД и РМК, по данным ОФЭКТ, на сегодняшний день крайне мало.

Цель исследования: оценить потенциал МД, определенный с помощью ЭКГ-ПСМ, в выявлении пациентов со снижением РМК по данным динамической ОФЭКТ.

Материал и методы

Общая характеристика клинического материала

В исследование были включены 62 пациента, прошедшие обследование на базе радионуклидной лаборатории НИИ кардиологии Томского НИМЦ в 2023–2024 гг., с подозрением на наличие хронической ИБС, отсутствием обструктивного поражения коронарных артерий (< 50%), по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ)-коронароангиографии.

Критерии исключения: возраст менее 18 и более 75 лет; фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) < 50%, по данным эхокардиографии; отсутствие в анамнезе инфарктов миокарда и/или реваскуляризации; морбидное ожирение (индекс массы тела > 45); воспалительные заболевания миокарда, наличие выраженных гематологических, неврологических расстройств, других состояний, препятствующих выполнению исследования, противопоказания к проведению стресс-теста с аденозинтрифосфатом (АТФ) (систолическая артериальная гипотония;

атриовентрикулярная блокада III степени, синдром слабости синусового узла; тяжелое течение бронхиальной астмы; хроническая обструктивная болезнь легких; массивная тромбоэмболия легочной артерии; аллергия на АТФ), а также отказ пациента от участия в исследовании.

Все пациенты были проинформированы о цели и протоколе исследования, они подписали информированное согласие. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом НИИ кардиологии Томского НИМЦ (№ 249 от 4.10.2023 г.).

Дизайн исследования

В первый день пациентам проводилась динамическая ОФЭКТ в покое, после чего осуществлялась запись рутинной ЭКГ-ПСМ. Во второй день выполнялись динамическая ОФЭКТ и ЭКГ-ПСМ на фоне стресс-теста с АТФ. После вычисления показателей РМК (по данным динамической ОФЭКТ) пациенты были разделены на 2 группы: группы с сохраненным (≥ 2,0) и сниженным (< 2,0) РМК.

Стресс-тесты проводились натощак. Продукты, содержащие кофеин, а также производные метилксантинов, исключались за 24 ч до исследования. Перед стресс-те-стом и во время тестирования пациентам проводился ЭКГ-мониторинг в 12 стандартных отведениях, а также контроль артериального давления. После завершения нагрузочного теста контроль показателей осуществлялся до возвращения показателей к исходным цифрам.

Все сцинтиграфические исследования выполнялись с использованием гибридного специализированного ОФЭКТ/КТ томографа Discovery NM/CT570C (GE Healthcare, США) с детекторами на основе кад-мий-цинк-теллура. Томосцинтиграфия миокарда проводилась с использованием низкоэнергетического мульти-пинхол коллиматора одновременно в 19 проекциях на матрицу 32 × 32 пикселя (размер пикселя – 4 мм). Центр энергетического окна устанавливался на фотопик Tc99m – 140 кЭв; ширина энергетического окна была симметричной и составляла 20%. Все записи проводились в ЭКГ-синхронизированном режиме (16 кадров на сердечный цикл; 40% от R-R интервала – окно принятия цикла).

На первом этапе, в состоянии функционального покоя, проводилась запись прохождения болюса радиофармпрепарата (РФП) по камерам и миокарду ЛЖ. Через установленный предварительно внутривенный катетер производилось введение болюса РФП препарата в объеме 5 мл (активность – 370 МБк) со скоростью 0,5 мл/с, после чего вводилось 30 мл физиологического раствора со скоростью 1,5 мл/с. Сбор данных начинался непосредственно перед введением РФП. Регистрация динамических томосцинтиграмм проводилась в течение 10 мин в режиме «List Mode».

На второй день выполнялась запись прохождения болюса РФП по камерам сердца и миокарду ЛЖ на фоне фармакологического теста, который заключался во внутривенном введении АТФ в дозировке 160 мкг/кг/мин на протяжении 4 мин. Введение РФП осуществлялось на 2-й мин стресс-теста. Объем болюса РФП и параметры его введения не отличались от такового для исследования в состоянии покоя.

В оба дня через 60 мин после введения РФП проводилась запись ЭКГ-ПСМ на протяжении 5 мин. Для коррекции аттенюации использовалась низкодозная компьютерная томография органов грудной клетки (напряжение на рентгеновской трубке – 120 кВ, сила тока – 20 мА; время ротации трубки – 0,8 с; шаг спирали – 0,969 : 1).

Обработка всех сцинтиграфических исследований проводилась на рабочей станции Xeleris II (GE Healthcare, Haifa, Israel) с использованием специального итеративного алгоритма с 50 итерациями и применением фильтра постобработки Баттерворта (частота 0,37, порядок 7).

Обработка результатов исследования МК и РМК проводилась при помощи специализированного программного обеспечения (Corridor 4DM Reserve v.2015, INVIA, Ann Arbor, MI, США) включал в себя анализ статических и динамических изображений с построением на их основе графиков «активность время». На основе полученных графиков были определены показатели миокардиального кровотока (МК) (мл/мин/г) в покое и на фоне стресс-теста, на основании которых определялись индексы РМК, отражающие стресс-индуцированное усиление кровотока по сравнению с исследованием в покое.

Для оценки результатов миокардиальной перфузии использовался специализированный программный пакет Corridor 4DM (INVIA, Ann Arbor, MI, США) с построением срезов по короткой и длинной осям сердца, а также 17-и сегментарной полярной карты ЛЖ, нормализованной к 100%. Полуколичественный расчет локальных нарушений перфузии ЛЖ проводился в баллах: 0 аккумуляция РФП в сегменте миокарда ≥ 70% от максимального; 1 – незначительное снижение аккумуляции (50 69%), 2 – умеренно сниженная аккумуляция (30 49%), 3 – выраженное снижение аккумуляции (10 29%), 4 – резкое снижение накопления РФП (< 10%), затем переводившихся в процент от площади ЛЖ. Рассчитывалось общее нарушение перфузии на нагрузке (Summed Stress Score, SSS), в покое (Summed Rest Score, SRS), а также их разница – (Summed Difference Score, SDS [SDS = SSS SRS]).

Оценка МД проводилась на основании данных ЭКГ-ПСМ. После построения кривой активность время автоматически вычислялись следующие показатели МД ЛЖ: стандартное отклонение фазовой гистограммы (Phase standard deviation, PSD), ширина фазовой диаграммы (Histogram bandwidth, HBW).

Для проверки нормальности распределения исследуемых количественных показателей использовали критерий Шапиро – Уилка. Количественные показатели представлены медианой ( Me ) и межквартильным интервалом (Q1; Q3) , Me (Q1; Q3) . Категориальные показатели описывали абсолютными (n) и относительными (в %) частотами встречаемости, n (%). Статистическую значимость межгрупповых различий количественных показателей оценивали при помощи критерия Манна – Уитни. Статистическая значимость межгрупповых различий категориальных показателей определяли с использованием χ2-критерия Пирсона или точного критерия Фишера. Для оценки корреляционных связей между количественными показателями использовали коэффициент корреляции Спирмена.

Для оценки значимости воздействия выявленных предикторов на результат классификации пациентов строили модели однофакторной логистической регрессии и выполняли их ROC-анализ. В качестве метрик прогностического качества построенных моделей использовали AUC (площадь под ROC-кривой), чувствительность и специфичность. Оптимальное пороговое значение целевого показателя (cut-off point, COP) находили по критерию Юдена. Также определяли чувствительность, специфич- ность моделей. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез составлял 0,05.

В группу со сниженным РМК вошли 30 человек, в группу с сохраненным РМК – 32. Как видно из таблицы 1, обе группы характеризовались преимущественно промежуточной степенью предтестовой вероятности ИБС, необструктивным атеросклерозом коронарных артерий, сохраненной ФВ ЛЖ, а также незначительными или умеренными нарушениями перфузии при полуколиче-ственной оценке. Группы не различались статистически значимо по основным клиническим и демографическим показателям. В группе сниженного РМК отмечаются несколько более высокие показатели индекса коронарного кальция по Агатстону и объемы ЛЖ, чаще встречается атипичная стенокардия и сахарный диабет, однако данные различия были незначимыми. Средние показатели перфузии при постнагрузочном исследовании в группе сниженного РМК были несколько ниже относительно группы сохраненного РМК (2,9 и 4,4% соответственно).

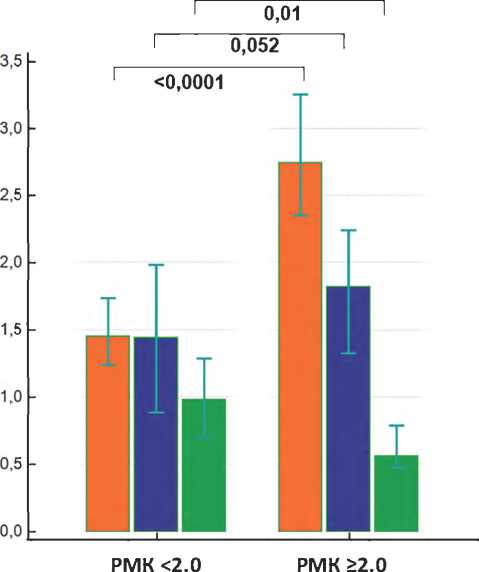

По данным динамической ОФЭКТ, в группе сниженного РМК значения составили 1,45 (1,23; 1,73), в группе сохраненного РМК – 2,74 (2,35; 3,2). Снижение РМК в группе сниженного РМК было обусловлено в большей степени повышением кровотока покоя относительно группы сохраненного РМК (0,98 (0,7; 1,28) и 0,56 (0,47; 0,78) соответственно). Также в группе РМК < 2,0 отмечалось снижение кровотока нагрузки относительно группы сохраненного РМК (1,44 (0,88; 1,98) и 1,82 (1,32; 2,24) соответственно) (рис. 1).

Показатели кровотока покоя продемонстрировали умеренную прямую корреляцию с данными МД, а показатели РМК – умеренную отрицательную корреляцию (табл. 2).

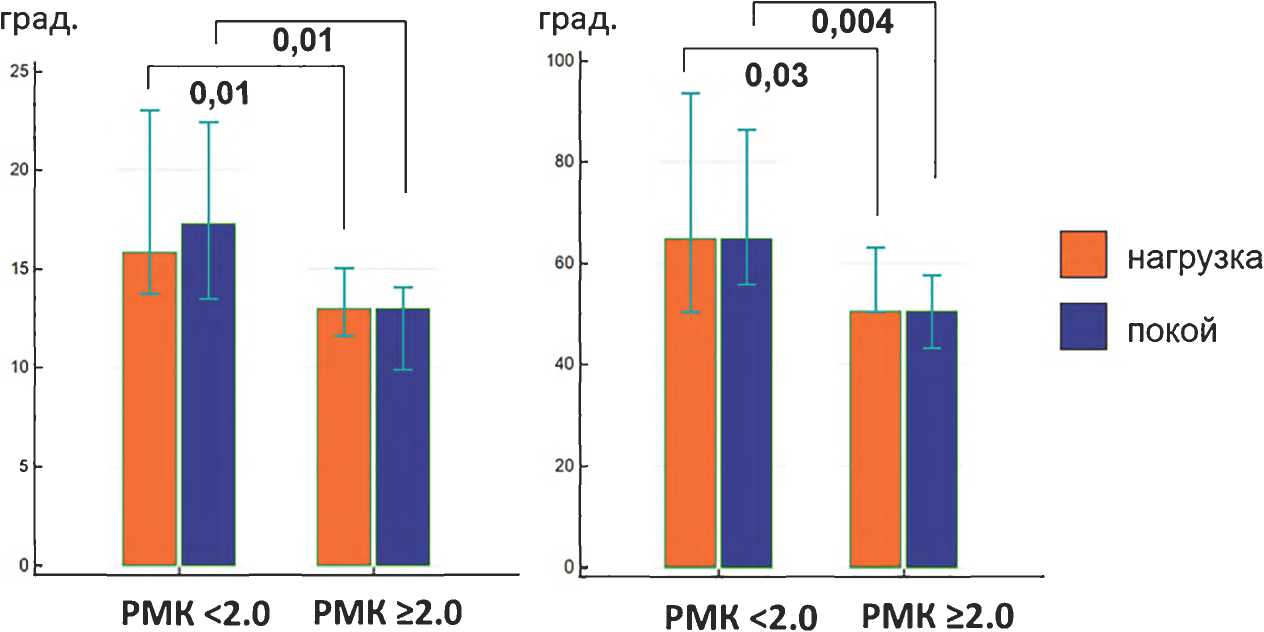

При анализе показателей МД между группами отмечались более высокие показатели МД в группе сниженного РМК относительно группы с сохраненным РМК. При этом наиболее достоверные различия продемонстрировала ширина фазовой гистограммы в покое: PSDпокой: 17,2 (13,5; 22,4) и 12,9 (9,9; 14,0), p = 0,01; PSDнагрузка: 15,8 (13,7; 23,0) и 12,9 (11,6; 15,0), p = 0,01; HBWпокой: 64,8 (55,8; 86,4) и 50,4 (43,2; 57,6), p = 0,0004; HBWнагрузка: 64,8 (50,4; 93,6) и 50,4 (50,4; 63,0), p = 0,03 (рис. 2). Различий между показателями нагрузки и покоя выявлено не было как в группе сниженного РМК (PSD, p = 0,46; HBW, p = 0,65), так и в группе сохраненного РМК (PSD, p = 0,27; HBW, p = 0,27) (см. рис. 2).

В построенных моделях однофакторной логистической регрессии все исследуемые показатели МД статистически значимо влияли на снижение РМК, по данным динамической ОФЭКТ (табл. 3). Однако вследствие их мультиколлинеарности в качестве единственного прогностически эффективного предиктора снижения РМК была выбрана ширина фазовой гистограммы в состоянии функционального покоя.

По результатам ROC-анализа, ширина фазовой гистограммы в состоянии функционального покоя (HBWпокой) показала наибольшее значение AUC = 0,810, чувствительность 64,7%, специфичность 88,9% (табл. 4).

Главные выводы данного исследования: 1) у пациентов с необструктивным поражением коронарных артерий

Таблица 1 . Демографическая и клиническая характеристика пациентов

Table 1 . Demographic and clinical characteristics of patients

|

Показатели |

РМК < 2,0, n = 30 |

РМК ≥ 2,0, n = 32 |

р-value |

|

Возраст, лет, Ме (Q1; Q3) |

58,0 (46,2; 64,0) |

57,0 (46,2; 63,0) |

0,75 |

|

Мужчины, n (%) |

18 (60) |

17 (52) |

0,74 |

|

ПТВ, %, Ме (Q1; Q3) |

11,0 (6,0; 14,0) |

14,0 (0,0; 20,5) |

0,74 |

|

Дислипидемия, n (%) |

17 (56) |

16 (50) |

0,9 |

|

Гипертоническая болезнь, n (%) |

20 (66) |

18 (56) |

0,72 |

|

Сахарный диабет, n (%) |

8 (27) |

4 (12) |

0,37 |

|

Курение, n (%) |

5 (16) |

4 (12) |

0,9 |

|

ФК СН NYHA, n (%) |

– |

– |

0,37 |

|

0 |

12 (40) |

16 (50) |

– |

|

1 |

6 (20) |

6 (20) |

– |

|

2 |

12 (40) |

10 (30) |

– |

|

Ca Score Agatston, Ме (Q1; Q3) |

33,0 (0,0; 146,2) |

0,5 (0,0; 69,0) |

0,29 |

|

Максимальное стенозирование коронарных артерий, %, Ме (Q1; Q3) |

36,5 (2,5; 47,5) |

30,0 (5; 40,0) |

0,36 |

|

SSS, %, Ме (Q1; Q3) |

2,9 (1,4; 6,6) |

4,4 (2,9; 4,4) |

0,96 |

|

SRS, %, Ме (Q1; Q3) |

0 (0; 1,4) |

0 (0,0; 1,1) |

0,16 |

|

SDS, %, Ме (Q1; Q3) |

2,9 (0; 5,5) |

4,4 (2,9; 4,4) |

0,31 |

|

КДО ЛЖ, мл, Ме (Q1; Q3) |

114,0 (85,7; 128,5) |

95,0(90,2; 111,7) |

0,26 |

|

КСО ЛЖ, мл, Ме (Q1; Q3) |

42 (29,7; 46,2) |

34,0 (30,0; 40,2) |

0,53 |

|

ФВ ЛЖ, %, Ме (Q1; Q3) |

64,5 (63,0; 66,0) |

65,5 (63,5; 67,0) |

0,66 |

Примечание: РМК – резерв миокардиального кровотока, ПТВ – предтестовая вероятность ИБС, Ca Score Agaston – индекс коронарного кальция по Агастону, SSS – summed stress score, суммарное нарушение перфузии при постнагрузочном исследовании, SRS summed rest score, суммарное нарушение перфузии при исследовании на фоне функционального покоя, SDS summed difference score, показатель, отражающий разницу между перфузией при постнагрузочном исследовании и исследовании на фоне функционального покоя, ЛЖ – левый желудочек сердца, КДО – конечно-диастолический объем, КСО – конечно-систолический объем, ФВ – фракция выброса.

PMK

МК нагрузка (мл/мин/г)

МК покой (мл/мин/г)

Рисунок 1. Сравнение показателей миокардиального кровотока и резерва между группами Примечание: РМК – резерв миокардиального кровотока; МК – миокардиальный кровоток.

Figure 1: Comparison of myocardial blood flow and reserve indices between groups

Note: РМК – myocardial blood flow reserve; МК – myocardial blood flow.

В.В. Шипулин, Е.В. Гончикова, Д.М. Байсак и др.

Возможности ЭКГ-синхронизированной сцинтиграфии миокарда в выявлении снижения резерва

Таблица 2 . Результаты корреляционного анализа показателей механической диссинхронии и миокардиального кровотока и резерва

Table 2 . Results of correlation analysis of the mechanical dyssynchrony and myocardial blood flow and reserve indices

|

Показатели |

PSD покой |

PSD нагрузка |

HBW покой |

HBW нагрузка |

|

МК покой |

rs = 0,3 р = 0,03 |

rs = 0,15 р = 0,2 |

rs = 0,3 р = 0,01 |

rs = 0,12 р = 0,32 |

|

МК нагрузка |

rs = –0,17 р = 0,17 |

rs = –0,23 р = 0,056 |

rs = –0,24 р = 0,052 |

rs = –0,25 р = 0,04 |

|

РМК |

rs = –0,49 р < 0,0001 |

rs = –0,45 р = 0,001 |

rs = –0,54 р < 0,001 |

rs = –0,38 р = 0,001 |

Примечание: РМК – резерв миокардиального кровотока, МК – миокардиальный кровоток, PSD – стандартное отклонение фазовой гистограммы, HBW – ширина фазовой гистограммы.

PSD

HBW

Рисунок 2. Сравнение показателей механической диссинхронии между группами

Примечание: РМК – резерв миокардиального кровотока, PSD – стандартное отклонение фазовой гистограммы, HBW – ширина фазовой гистограммы.

Figure 2. Comparison of mechanical dyssynchrony indices between groups

Note: РМК – myocardial blood flow reserve, PSD – phase histogram standard deviation, HBW – phase histogram bandwidth.

Таблица 3 . Результаты однофакторного регрессионного анализа показателей механической диссинхронии в аспекте значимости их влияния на снижение резерва миокардиального кровотока, по данным динамической однофотонной эмиссионной компьютерной томографии

Table 3 . Results of single factor regression analysis of mechanical dyssynchrony indices in the decrease of myocardial blood flow reserve according to dynamic SPECT

|

Показатели |

ОШ |

95% ДИ ОШ |

p-value |

|

Однофакторный анализ |

|||

|

PSD нагрузка |

1,17 |

1,05–1,32 |

0,001 |

|

PSD покой |

1,18 |

1,06–1,31 |

0,004 |

|

HBW нагрузка |

1,03 |

1,01–1,06 |

0,001 |

|

HBW покой |

1,05 |

1,02–1,08 |

0,001 |

Таблица 4 . Прогностические метрики моделей однофакторной логистической регрессии показателей механической диссинхронии

Table 4 . Prognostic metrics of mechanical dyssynchrony indices in the decrease myocardial blood flow reserve according to dynamic SPECT

|

Показатели |

AUC |

COP, град. |

Чувствительность |

Специфичность |

|

PSD нагрузка |

0,763 |

> 13,3 |

76,5 |

63,2 |

|

PSD покой |

0,778 |

> 14 |

70,6 |

83,3 |

|

HBW нагрузка |

0,724 |

> 57,6 |

58,5 |

73,7 |

|

HBW покой |

0,810 |

> 57,6 |

64,7 |

88,9 |

Примечание: PSD – стандартное отклонение фазовой гистограммы, HBW – ширина фазовой гистограммы, AUC – площадь под ROC-кривой, COP – cut-off point.

Примечание: PSD – стандартное отклонение фазовой гистограммы, HBW – ширина фазовой гистограммы, ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал.

наибольшую ассоциацию с данными РМК и МК покоя, по данным динамической ОФЭКТ, имеют показатели МД, полученные при рутинной ЭКГ-ПСМ в состоянии функционального покоя; 2) наибольшую ассоциацию с РМК у данной группы пациентов продемонстрировала ширина фазовой гистограммы в покое.

На математических моделях [6, 7] было продемонстрировано, что МД крайне чувствительна к нарушению МК уже на микроваскулярном уровне. Наиболее крупные клинические исследования, изучавшие взаимосвязь РМК и МД, принадлежат A. Van Tosh и соавт. [8, 9]. Группа исследовала указанные показатели у пациентов с различной степенью стенозирования коронарных артерий посредствам ПЭТ с 82Rb. Авторы выделили следующие особенности:

-

1. У пациентов без обструктивного поражения коронарных артерий сниженный РМК ассоциирован с более высокими значениями МД по сравнению с сохраненным РМК ( p = 0,02).

-

2. Показатели МК в нагрузке имеют обратную корреляцию с показателями МД.

-

3. У пациентов с высокой гетерогенностью МК, которую авторы ассоциировали с наличием микроваску-лярной дисфункции, отмечаются высокие значения МД покоя, нормализующиеся при нагрузке.

В нашем исследовании получены аналогичные данные об ассоциации РМК и МД: сниженный РМК связан с более высокими значениями МД. При этом показатели МК покоя имеют прямую корреляцию с МД, тогда как МК нагрузки – обратную. Относительно вопроса сопоставления стресс-индуцированных изменений МД (о чем идет речь в третьем выводе из работ команды A. Van Tosh) стоит отметить, что при проведении ПЭТ промежуток времени между введением препарата и записью исследования является минимальным ввиду короткого времени полураспада используемых изотопов [10]. Таким образом, в отличие от исследования перфузии посредствам ОФЭКТ с 99mTc-тетрофосмином, где время между фармакологическим стресс-тестом и записью составляет в среднем 45–60 мин, ПЭТ позволяет зафиксировать стресс-инду-цированные изменения сократимости, часто проходящие при проведении ОФЭКТ-ПСМ. Этим обусловлено частое отсутствие изменений между показателями сократимости нагрузки и покоя [11], что имеет место и в нашем исследовании.

В единственном доступном исследовании, где было проведено сопоставление РМК и МД по данным ОФЭКТ [12] на маленькой выборке (20 пациентов), акцент был сделан на изучении диссинхронии, полученной при раннем постнагрузочном исследовании. Такой подход не является широко распространенным и, несмотря на свою привлекательность, может осложняться рядом технических факторов (снижение качества исследования вследствие экстракардиального захвата, повышенная гиперемия миокарда по причине действия вазодилататоров и т. д.) [13].

Полученные в нашем исследовании пороговые значение МД близки к показателям, определенным как имеющие неблагоприятный прогноз у пациентов с болью в груди и нормальными эпикардиальными коронарными артериями (HBW = 52–68°, PSD = 15–21°) [14]. PSD, отмечаемое в нашем исследовании, приближается к значениям такового у пациентов с подозрением на ИБС и повышенным риском нестабильного состояния сердеч- но-сосудистой системы (14,3°) [15], пациентов с ишемией без обструктивного поражения коронарных артерий (PSD = 10,1°) [16]. Минимальные расхождения могут быть обусловлены разницей в используемых программных обеспечениях [17].

Интересно, что в нашем исследовании наибольшую прогностическую значимость продемонстрировали именно показатели МД в покое. Было показано, что повышение кровотока покоя на фоне как сниженной, так и сохраненной способности к гиперемическому ответу может быть ассоциировано с наличием микроваскулярной дисфункции [18]. Ряд исследователей показали корреляцию между кровотоком покоя и величиной двойного произведения, отражающую метаболические способности миокарда [19, 20]. Повышение кровотока покоя может быть обусловлено артериальной гипертензией, повышенным напряжением стенок ЛЖ, симпатическим гипертонусом, ожирением и тахикардией. [1, 19]. Данное наблюдение появляется и в упомянутой выше работе A. Van Tosh и соавт. [8], где у пациентов с подозрением на наличие ми-кроваскулярной дисфункции отмечались высокие значения МД покоя. Аналогично этому, в нашем исследовании в группе со сниженным РМК он был снижен в основном из-за повышенного кровотока покоя.

Ограничениями исследования являются небольшой объем выборки и отсутствие валидации данных посред-ствам ПЭТ или FFR.

Показатели МД, полученные при проведении рутинной ЭКГ-ПСМ, ассоциированы с величинами МК и РМК, полученными по данным динамической ОФЭКТ. Наиболее выраженную ассоциацию продемонстрировали показатели диссинхронии на фоне исследования в состоянии функционального покоя.

Zavadovsky K.V., Vesnina Zh.V., Anashbaev , Mochula A.V., Sazonova S.I., Ilyushenkova Yu.N. et al. Current status of nuclear cardiology in the Russian Federation. Russian Journal of Cardiology. 2022;27(12):105–114.

Shipulin V.V., Gonchikova E.V., Polikarpov S.A., Mochula A.V. Association of cardiac mechanical dyssynchrony indices with data of dynamic singlephoton emission computed tomography of the myocardium: the role of the time interval between the stress test and recording. Siberian Journal of Clinical and Experimental Medicine. 2024;39(2):149–159. https://doi. org/10.29001/2073-8552-2022-756

Шипулин В.В. – формулирование идеи, общего дизайна исследования, формирование базы данных, статистическая обработка материала, написание основного текста статьи.

Гончикова Е.В. – организация и проведение исследований, участие в написании глав «Материал и методы», «Результаты»; редактирование статьи.

Байсак Д.М., Куницин С.А. – обработка данных перфузионной сцинтиграфии миокарда, заполнение базы данных, статистическая обработка результатов.

Мочула А.В. – участие в формулировании идеи статьи, формирование базы данных, обработка данных миокардиального кровотока, редактирование статьи.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Shipulin V.V. – study concept and design, database formation, statistical analysis of the material, writing the main text of the article.

Gonchikova E.V. – organization and conduct of research, participation in writing the chapters “Material and Methods”, “Results”; article editing.

Baisak D.M., Kunitsin S.A. – data processing of myocardial perfusion imaging, database filling, statistical analysis of the results.

Mochula A.V. – article concept, formation of the database, processing of myocardial blood flow data, article editing.

Conflict of interest: the authors declare no conflict of interest.