Возможности КТ области коленных суставов в диагностике и оценке результатов лечения болезни Эрлахера-Блаунта

Автор: Дьячкова Г.В., Человечкова А.А., Корабельников М.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2004 года.

Бесплатный доступ

У 4 больных с болезнью Эрлахера-Блаунта в начальной стадии заболевания изучено состояние ростковых зон до лечения, у 33 - исходы перестройки внутреннего мыщелка большеберцовой кости после устранения деформации методом чрескостного остеосинтеза по Илизарову. Кроме полипозиционной рентгенографии, у 6 больных была использована КТ. Показана информативность КТ как для выявления ранних признаков заболевания, так и для диагностики преждевременного синостозирования проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости, а также установления полной ликвидации очага дисплазии.

Коленный сустав, болезнь эрлахера-блаунта, ренгенография, компьютерная томография

Короткий адрес: https://sciup.org/142120704

IDR: 142120704

Текст научной статьи Возможности КТ области коленных суставов в диагностике и оценке результатов лечения болезни Эрлахера-Блаунта

Диагностика болезни Эрлахера-Блаунта не представляет особых сложностей при условии, когда налицо характерный рентгеноморфологический симптомокомплекс: диспластическая деструкция проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости, проявляющаяся массивным выпячиванием патологической ткани по типу «гроздьев винограда»; прогрессирующее снижение высоты внутреннего мыщелка большеберцовой кости, преимущественно за счет метафиза, и варусная деформация костей голе- ни. Однако в I стадии заболевания, когда явные рентгенологические признаки деструкции могут еще не наблюдаться, болезнь Эрлахе-Блаунта довольно сложно дифференцировать от других заболеваний, сопровождающихся варусными деформациями голени.

Кроме того, для оценки результатов лечения необходимо четкое представление о состоянии ростковых зон и зоны дисплазии, что не всегда можно получить при обычном рентгеновском исследовании.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Состояние проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости до лечения, в начальной (первой) стадии изучено у 4 больных с болезнью Эрлахера-Блаунта. Исходы перестройки внутреннего мыщелка большеберцовой кости при устранении деформации в зависимости от возраста больного, стадии заболевания, избранной методики чрескостного остеосинтеза – у 33 больных. В работе использованы методы поли-позиционной рентгенографии и КТ области коленных суставов.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

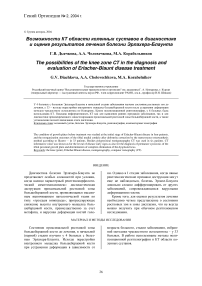

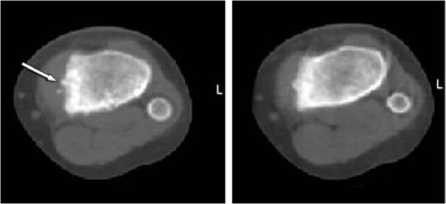

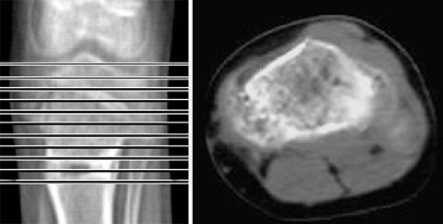

Начинающиеся изменения проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости на КТ области коленных суставов были выявлены у больных уже в I стадии заболевания, хотя и не визуализировались на обычных рентгеновских снимках. На обзорной топограмме наблюдалось снижение высоты внутреннего мыщелка большеберцовой кости и расширение проксимльной ростковой зоны с внутренней стороны. Диспла-стический очаг как таковой еще не выявлялся (рис. 1). Однако в медиальном отделе ростковой зоны уже наблюдалась начинающаяся диспла-стическая деструкция в виде разрыхления и расширения пролиферативного слоя, что при полипозиционном рентгеновском исследовании выявить невозможно (рис. 2).

Рис. 1. Обзорная топограмма левого коленного сустава больной Н., 4 лет, с ранним типом течения болезни Эрлахера-Блаунта в I-II стадии

б

а

Рис. 2. КТ левой голени на уровне проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости больной Н., 4 лет, с ранним типом течения болезни Эрлахера-Блаунта в I-II стадии: а - четвертый скан; б - пятый скан

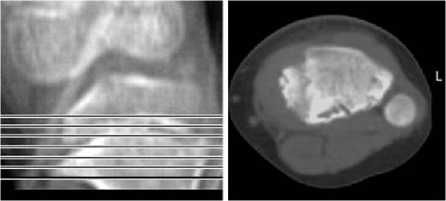

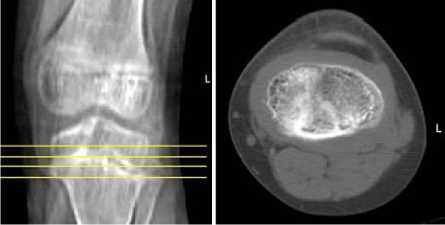

Полная ликвидация очага дисплазии при устранении деформации необходима и является одним из условий успешного лечения больных с болезнью Эрлахера-Блаунта. Оссификация патологического очага была установлена на поли-позиционных рентгенограммах и подтверждена данными КТ области коленных суставов у 4 (13%) пациентов в возрасте до 6 лет в I-II стадии, а также у 21 (63,5%) пациента в возрасте старше 10 лет в IV стадии, при условии выполнения корригирующих остеотомий на уровне метафиза (рис. 3). При этом на КТ области коленных суставов определялось компремирова-ние кистовидных полостей ростковой зоны, которые визуализировались в виде полосы склероза (рис. 4). Пролиферативный слой выглядел гомогенным на всем протяжении.

а б

Рис. 3. КТ левого коленного сустава больной Н., 4 лет, с ранним типом течения болезни Эрлахера-Блаунта в I-II стадии до лечения: а - обзорная топо-грамма; б - поперечный скан на уровне проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости (признаки начинающегося кистозного перерождения)

а б

Рис. 4. КТ левого коленного сустава больной Н., 4 лет, с ранним типом течения болезни Эрлахера-Блаунта в I-II стадии до лечения: а - обзорная топо-грамма; б - поперечный скан на уровне проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости (признаки склероза диспластического очага)

Полная ликвидация очага дисплазии, на наш взгляд, связана с тем, что у детей в I-II стадии заболевания зона дисплазии была невелика, а в IV стадии активность процесса уже практически закончена. В этих условиях для устранения очага дисплазии необходимо было сформировать дистракционный регенерат меньшего размера, нежели во II-III стадии. В результате органотипической перестройки регенерата происходило усиление оссификации зоны дисплазии.

Сохранение и прогрессирование очага дисплазии наблюдалось у 8 (7,5%) больных в возрасте от 6 до 10 лет, которым во II-III стадиях корригирующие остеотомии проводили на границе метафиза и диафиза (рис. 5).

Данные полипозиционной рентгенографии были подтверждены КТ области коленных суставов, где диспластическая деструкция внутреннего мыщелка большеберцовой кости визуа- лизировалась в виде негомогенного очага пролиферативного слоя (рис. 6).

а б в

Рис. 5. Рентгенограмма левой голени в прямой проекции больной Б., 6 лет, с ранним типом течения заболевания во II стадии: а - до лечения; б - после лечения (сохранение очага дисплазии); в - через 2 года, IV стадия заболевания

а б

Рис. 6. КТ левого коленного сустава больной Б., 6 лет, с ранним типом течения заболевания во II-III стадии после лечения: а - обзорная топограм-ма; б - поперечный скан на уровне проксимальной ростковой зоны большеберцовой кости (признаки активной диспластической деструкции)

При формировании дистракционного регенерата на границе метафиза и диафиза, когда его величина была меньше угла дисплазии и угла деформации, не создавалось необходимых условий оссификации большей по площади и находящейся в наиболее активных II-III стадиях зоны дисплазии. Это приводило к ее сохранению и прогрессированию по стадиям.

Нами было установлено, что при устранении деформации у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта, в случае превышения темпа дистракции, могло наступать преждевременное сино-стозирование зоны роста, неравномерный рост большеберцовой кости в длину и рецидив деформации (рис. 7). В связи с этим принципиально важным является контроль за сохранением функциональных возможностей роста физарно-го хряща. Существующая в настоящее время рентгеноморфологическая классификация сино-стозирования костей в норме по В.И. Садофье-вой (1990) не всегда, по нашему мнению, успешно может быть применена к больным с болезнью Эрлахера-Блаунта, особенно в условиях устранения деформации.

а б в

Рис. 7. Рентгенограммы проксимального отдела левой голени в прямой проекции больной А., 5 лет, с ранним типом течения болезни Эрлахера-Блаунта в III стадии: а - до лечения; б - после демонтажа аппарата; в - через 6 месяцев после лечения (рентгенологические признаки преждевременного закрытия ростковой зоны большеберцовой кости с внутренней стороны)

Для выявления преждевременного синосто-зирования целесообразна комплексная диагностика с использованием КТ области коленных суставов, которая достоверно указывает на состояние пролиферативного слоя ростковой зоны, самого важного для сохранения потенции кости к росту в длину.

ВЫВОДЫ

-

1. Для дифференциальной диагностики болезни Эрлахера-Блаунта в начальные стадии заболевания целесообразно использовать компьютерную томографию области коленных суставов.

-

2. Компьютерная томография области коленных суставов является наиболее достоверным методом диагностики преждевременного синостозирования проксимальной ростковой

-

3. Полная ликвидация очага диспластиче-ской деструкции при устранении деформации у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта наиболее точно устанавливается при КТ области коленных суставов.

зоны большеберцовой кости при устранении деформации у больных с болезнью Эрлахера-Блаунта.