Возможности КТ в диагностике хронического остеомиелита бедренной кости

Автор: Дьячкова Г.В., Митина Ю.Л., Клюшин Н.М., Корабельников М.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2003 года.

Бесплатный доступ

У 61 пациента с хроническим остеомиелитом бедренной кости выполнена КТ на аппарате «Somatom AR-HP», что позволило получить дополнительную информацию о течении остеомиелитического процесса и обширности поражения сегмента конечности. Полученные данные были использованы клиницистами для определения объема оперативного вмешательства с целью радикальной секвестрнекрэктомии. Применение КТ значительно улучшило визуализацию деструктивных изменений в бедренной кости, позволило более точно определить локализацию патологического процесса в кости и мягких тканях, выполнить радикальную секвестрнекрэктомию.

Кт-диагностика, хронический остеомиелит, бедренная кость

Короткий адрес: https://sciup.org/142120600

IDR: 142120600

Текст научной статьи Возможности КТ в диагностике хронического остеомиелита бедренной кости

Проблема лечения больных хроническим остеомиелитом длинных трубчатых костей по-прежнему остается весьма актуальной. Общепризнанно, что одним из условий успешного лечения данной категории больных является радикально выполненная секвестрнекрэктомия [7].

В связи с этим главной задачей предоперационной лучевой диагностики является получение полной и объективной картины деструктивных изменений в кости и окружающих мягких тканях.

Традиционно применяемый рентгенографический метод диагностики, в том числе с контрастированием, во многих случаях не раскрывает всего объема и распространения патологических изменений. Это обусловлено значительным уплотнением кости в результате остеосклероза и гиперостоза, развивающихся при длительном течении остеомиелита. Во многих случаях истинные границы остеомиелитической деструкции оказываются шире, чем видимые на рентгенограммах. Иногда затруднена локализация деструктивных очагов в кости. И, как пра- вило, сомнительна визуализация губчатых секвестров и мелких кортикальных секвестров.

Другой широко применяемый метод – радионуклидное исследование – в большей степени является функциональным, чем морфологическим. На основании количественной оценки накопления радиофармпрепарата в очаге поражения судят о степени остроты воспаления и его распространения, но при этом невозможно детализировать морфологические и топографические параметры процесса [2, 6].

Компьютерная томография (КТ) позволяет проводить не только качественную, но и количественную оценку состояния тканей методом денситометрии, что значительно уменьшает субъективизм в интерпретации полученных данных. КТ обладает неизмеримо большими возможностями в выявлении мелких секвестров (от 1 мм) и полостей (от 5 мм), позволяет локализовать и более полно охарактеризовать деструктивные полости, свищи, секвестры, изменения в мягких тканях.

Методика получения и анализа изображений, клиническая характеристика больных

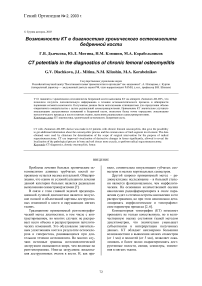

КТ выполнялась на аппарате «Somatom AR-HP» фирмы «Siemens» в режиме поперечного сканирования с шагом томографирования и толщиной среза, равными 5 мм. В отдельных случаях при большой протяженности поражения кости, для уменьшения лучевой нагрузки на пациента, шаг и толщина среза увеличивались до 10 мм. Как правило, сканирование выполнялось в направлении от проксимального отдела конечности к дистальному. Зона интереса определялась по обзорной топограмме. Первый срез устанавливался на 1,0 см выше границы видимых патологических изменений. В тех случаях, когда по топограмме не удавалось четко локализовать эту границу в проксимальном отделе кости, сканирование выполнялось в обратном направлении – от дистального отдела к проксимальному (рис. 1).

Анализ изображений проводился в два этапа.

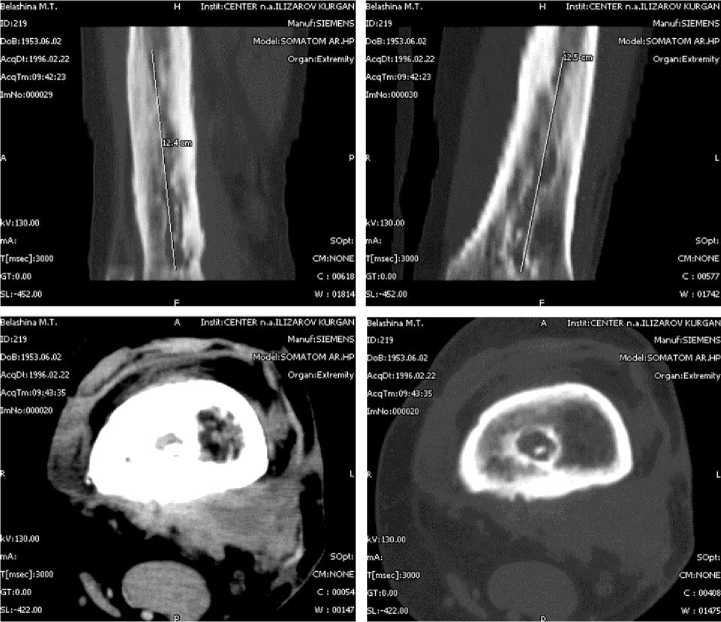

1-й этап заключался в просмотре серии послойных изображений в «костном» и в «мягкотканном» окнах. Параметры ширины и центра «костного окна» не должны быть жестко фиксированными, и в каждом индивидуальном случае подбираются с учетом степени выраженности склеротических изменений в кости или, напротив, остеопороза кости. Например, губчатую кость удобнее рассматривать при ширине окна 600-800 ед.Н и центре 100-200 ед.Н. Для изуче- ния структуры компактной кости параметры ширины и центра окна еще более вариабельны: ширина от 1000 до 3000 ед.Н, центр 400-1000 ед.Н. Затем изображения просматриваются в «мягкотканном окне» с параметрами ширины и центра 250 ед.Н и 75 ед.Н соответственно. При этом анализируется состояние мягких тканей, окружающих кость, и мягкотканные компоненты самой кости. В этом окне также лучшим образом визуализируются очень мелкие кортикальные секвестры и губчатые секвестры невысокой плотности.

2-й этап анализа заключался в получении серии вторично реконструированных продольных изображений в двух стандартных (сагиттальной и фронтальной) плоскостях, а при необходимости – и в произвольно выбранных плоскостях.

Таким образом, мы получаем серию качественных высококонтрастных томограмм пораженного участка конечности в трех взаимно перпендикулярных плоскостях, при анализе которых формируется полное трехмерное представление о морфологических и топографоанатомических изменениях в кости и окружающих мягких тканях.

Нами обследован 61 пациент по поводу хронического остеомиелита бедренной кости, из них 35 больных с посттравматическим остео-миелитим, 26 – с гематогенным. Среди обследованных было 18 женщин и 43 мужчины.

Рис. 1. Схема сканирования бедренной кости при расположении очага воспаления в дистальном отделе.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При анализе КТ-исследований, выполненных больным с хроническим гематогенным остеомиелитом, были выявлены следующие закономерности костно-деструктивных изменений: 1) большая протяженность поражения вдоль оси кости; 2) наличие деструктивных очагов и полостей в диафизе и метафизах различной формы и величины. В диафизе, как правило, обнаруживалась одна крупная деструктивная полость овальной или веретенообразной формы, вытянутая вдоль оси кости, имеющая один или несколько свищевых ходов в мягкие ткани. Полость чаще располагалась центрально. В большинстве случаев она была хорошо отграничена от костномозгового канала зоной остеосклероза шириной 0,5-1,0 см. Во многих случаях, кроме основной, самой крупной деструктивной полости, обнаруживались полости, меньшие по размеру. Они чаще всего связаны с основной полостью тонкими канальными сообщениями, а также могут иметь самостоятельные свищевые ходы в мягкие ткани конечности.

Чем длительнее существовала основная полость, тем более четкие и неровные контуры имели меньшие полости.

При обострении процесса контуры кости на ограниченном участке становятся нечеткими. В компактном веществе диафиза обнаруживаются небольшие округлые или овальные очаги деструкции неоднородной структуры с нечеткими контурами.

В области метафиза деструктивная полость чаще имела разветвленную, многокамерную форму, содержала несколько небольших губчатых секвестров, сообщалась с мягкими тканями достаточно широким, не менее 3-5 мм, свищевым ходом. Слабо отграничена от непораженной губчатой кости.

Реже встречались полости типа абсцесса Броди, правильной округлой или овальной формы, хорошо отграниченные от непораженной костной ткани.

При посттравматических и послеоперационных остеомиелитах деструктивные изменения локализовались в зоне костной травмы или оперативного вмешательства. Распространенность воспалительно-деструктивного процесса вдоль кости, как правило, меньше, чем при гематогенном остеомиелите, но при этом деструкция распространяется вглубь кости, поражая значительную ее часть.

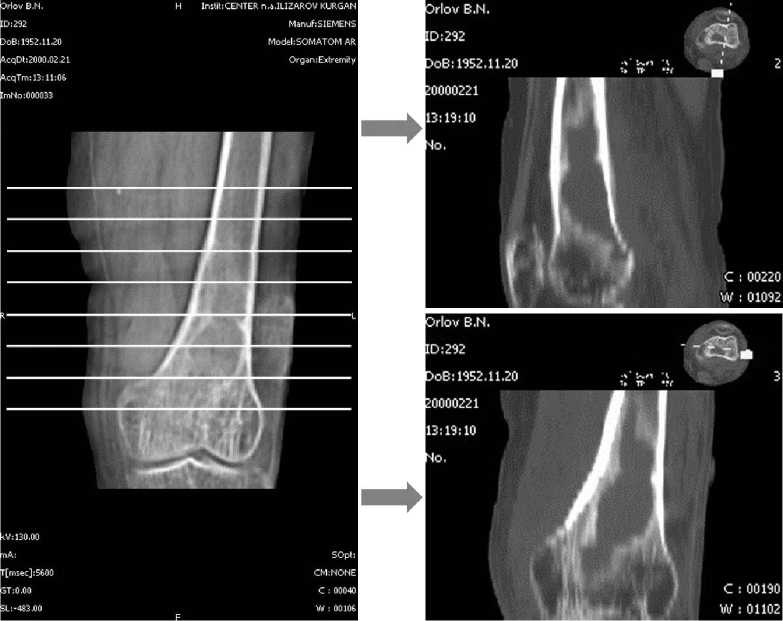

Секвестры. При КТ-исследовании хорошо диагностировались секвестры всех размеров: от мелких (до 3 мм) до крупных некротизированных участков кости. КТ, как правило, позволяет не только четко определять количество, локали- зацию, размеры и геометрическую форму секвестров, но и типы секвестров – кортикальные или спонгиозные. Среди кортикальных дифференцировались тотальный и сегментарный, центральный и субпериостальный секвестры. Есть возможность определить стадию формирования секвестра (частично или полностью отделился от основной кости) (рис. 2).

При посттравматических остеомиелитах определялись границы некротизированного участка кости и жизнеспособность костных отломков. КТ в большинстве случаев позволяла эффективнее и достовернее решить эту задачу, чем традиционное рентгенографическое исследование. Некротизированные участки выглядели более плотными, бесструктурными, четко отграниченными от живой кости. Большее значение для определения жизнеспособности кости имеют не абсолютные денситометрические показатели, а разность плотностей между «живой» и «неживой» костной тканью в пределах одной кости. Граница между участком некроза и «живой» костью, как правило, четкая.

Свищи. При бесконтрастном КТ-исследовании хорошо определялись внутрикостные свищи, соединяющие деструктивную полость с мягкими тканями. Внутрикостные свищи с просветом более 0,5см имели один свищевой ход. В других случаях определяется несколько тонких, 1-3 мм шириной, свищевых сообщений между костнодеструктивной полостью и мягкими тканями. Внутрикостные свищи с равной частотой располагались в дистальном, среднем или проксимальном участках пораженного сегмента кости.

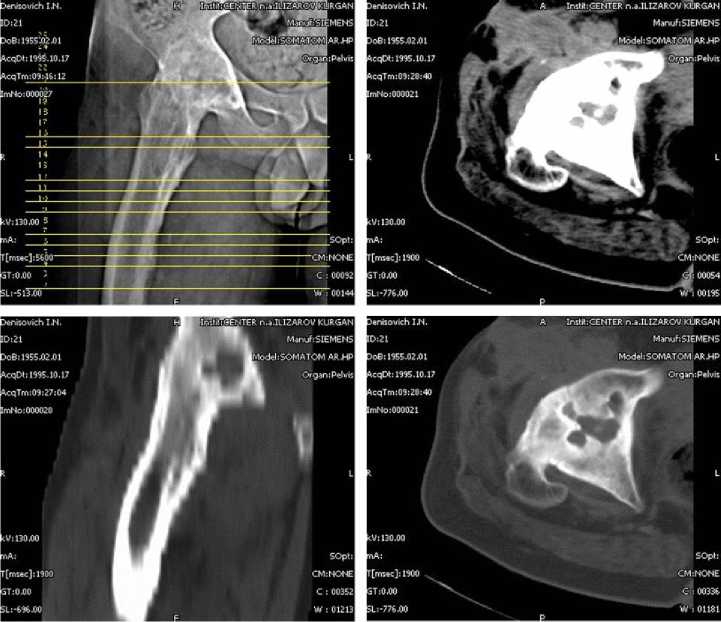

Для уточнения локализации свищевых ходов в мягких тканях и их соотношения с сосудистонервным пучком пораженного сегмента конечности применяли метод КТ с контрастированием свищевого хода (рис. 3).

Пролиферативные остеосклеротические изменения в кости были тем более выражены, чем длительнее, хронически протекал остеомиелит. Утолщение и уплотнение кости происходило за счет одновременно и параллельно развивающихся реактивных процессов в эндосте и периосте. Эндостальная реакция заключалась в уплотнении и утолщении кости изнутри, сужении костномозгового канала, иногда с полным его закрытием. Периостальные наслоения при длительном течении остеомиелита увеличивались, в результате чего толщина кости была в 2-2,5 раза больше против нормы.

Субтотальное поражение бедренной кости выявлено у 4 больных гематогенным остеомиелитом и у одного пациента с посттравматическим.

Рис. 2. Компьютерные томограммы бедра больного С., 40 лет. Диагноз: хронический гематогенный остеомиелит бедренной кости, анкилоз тазобедренного сустава. На КТ-изображениях выявлена остеомиелитическая полость в форме трилистника, секвестр в центре ее, щелевидный внутрикостный свищ, утолщение переднего листка суставной капсулы, выпот в тазобедренном суставе, свищ в мягких тканях.

Рис. 3. Компьютерные томограммы бедра больной Б., 42 года. Диагноз: хронический гематогенный остеомиелит. По результатам КТ выявлено: протяженность деструктивной полости составляет 12,5 см, в нижней части полости визуализируется сформированный секвестр. Позади дистального метафиза бедренной кости определяется параоссальное скопление жидкости, свищ в мягких тканях, вовлечение сосудисто-нервного пучка в воспалительный инфильтрат, фиброзные реактивные изменения в полости коленного сустава.

Изолированно в диафизе процесс локализовался у 10 больных с гематогенным остеомиелитом, у 24 – с посттравматическим.

Деструктивный процесс в области проксимального метафиза с распространением на тазобедренный сустав отмечен у 2 больных гемато- генным остеомиелитом, у 4 – с посттравматическим.

Заинтересованность коленного сустава и дистального метафиза отмечена у одного больного с гематогенным, у 6 – с посттравматическим остеомиелитом.

ВЫВОДЫ

Преимущества КТ-диагностики, по нашему мнению, заключаются в следующем: 1) получение более контрастных и четких томографических изображений в трех взаимно перпендикулярных плоскостях; 2) возможность произвольного выбора плоскости вторичной продольной реконструкции для достижения наибольшей наглядности изображения; 3) более широкие, чем при традиционной рентгенографии, возможности количественной оценки костнодеструктивного процесса, остеоденситометрия; 4) возможность диагностики изменений в мягких тканях конечности при хроническом остеомиелите.

Приведенные данные показывают, что наряду с выявленными на рентгенограмме и подтвержденными при КТ признаками хронического остеомиелита, компьютерная томография позволяет с большей точностью определять объем и характер поражения всех структур, вовлеченных в остеомиелитический процесс. Применение КТ позволило у всех больных уточнить размеры и форму деструктивной полости, у 30 больных визуализировать сформированные секвестры, невидимые на рентгенограммах, у 5 пациентов показать интактность сосудисто-нервного пучка, у 7 больных выявить параоссальные абсцессы.