Возможности нагрузочной пробы лактатом кальция для оценки состояния кальций-регулирующей гормональной системы при удлинении конечностей

Автор: Попков Д.А., Кузнецова Л.С., Лунева С.Н., Стогов М.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4, 2005 года.

Бесплатный доступ

У 25 пациентов в возрасте от 8 до 21 года с врожденным укорочением нижних конечностей, которым производили оперативное удлинение бедра или голени, исследовали содержание в крови ионизированного кальция, магния, хлоридов, неорганических фосфатов, паратгормона и кальцитонина при проведении нагрузочной гиперкальциемической пробы лактатом кальция. Нагрузочная проба с лактатом кальция позволила оценить состояние и направленность реакций системы остеотропных гормонов как до лечения, в процессе дистракционного остеосинтеза и в отдаленном периоде. Определено, что в отдаленном периоде возвращение функциональных возможностей кальций-регулирующей гормональной системы к исходному состоянию происходило к 9-18-му месяцу после завершения остеосинтеза. При учете результатов пробы наибольшую ценность представляет системный индекс электролитов.

Дистракционный остеосинтез, гиперкальциемическая проба

Короткий адрес: https://sciup.org/142120859

IDR: 142120859

Текст научной статьи Возможности нагрузочной пробы лактатом кальция для оценки состояния кальций-регулирующей гормональной системы при удлинении конечностей

Репаративный остеогенез при дистракционном остеосинтезе является фазным процессом, в котором выделяют фазы резорбции и минерализации. Основными регуляторами первой фазы являются адаптогенные гормоны и паратгормон. Вызванные ими изменения во внутренней среде организма служат сигналом к наступлению второй фазы, регулируемой кальцитонином и, предположительно, кальцитриолом [2, 7].

Как один из наиболее информативных показателей необходимо указать системный индекс электролитов (СИЭ) – интегральный показатель, наиболее точно отражающий функциональное состояние кальций-регулирующей гормональной системы [3]. Имеет значение определение в крови паратгормона (ПТГ) и кальцитонина (КТ). Экспериментальными исследованиями было показано, что после удлинения голени при нормализации содержания остеотропных гормонов второе удлинение контрлатеральной голени протекает без снижения активности остеогенеза [1, 6]. Наконец, важным является исследование ионизированного кальция, изменение концентрации которого во внеклеточной жидкости является главным сигналом для регуляции секреции остеотропных гормонов [4, 9, 10].

В клинической практике нередко требуется выполнение двух и более этапов оперативного лечения. Однако для определения готовности системы остеотропных гормонов к повторному оперативному вмешательству нет разработанных критериев.

А.И. Григорьевым с соавт. (1979) [цит. по 8] была предложена пероральная гиперкальциемиче-ская проба c лактатом кальция для определения состояния и резервных возможностей кальций-регулирующей гормональной системы. С.С. Родионова применила пробу у больных системным остеопорозом и обнаружила помимо феномена «ускользания» клеток-мишеней, истощение резервных возможностей системы ПТГ [8].

Целью проведенного исследования явилось определение возможностей нагрузочной пероральной пробы лактатом кальция для оценки состояния кальций-регулирующей гормональ- онного остеогенеза, а также в отдаленном пеной системы организма в процессе дистракци- риоде.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проведены у 25 больных с врожденным укорочением нижних конечностей в возрасте от 8 до 21 года. В 11 случаях производился монолокальный дистракционный остеосинтез бедра, в трех случаях – билокальное удлинение бедра, у пяти пациентов удлиняли голень на одном уровне, у шести пациентов применяли билокальное удлинение голени. Величина удлинения колебалась от 4 до 8 см, период дистракции составил от 45 до 63 дней, фиксации – от 30 до 76 дней.

Проба с пероральной нагрузкой лактатом кальция состояла в следующем. Кровь для исследования общего и ионизированого кальция, магния, хлоридов, неорганических фосфатов, ПТГ и КТ брали у больных натощак. Затем на фоне водной нагрузки (200 мл) больные принимали лактат кальция из расчета 10 мг на 1 кг массы. Повторный забор крови проводился через два часа для определения тех же показателей. По ранее проведенным исследованиям нормой считается, если увеличение содержания в крови ионизированного кальция в пределах 10 % сопровождается снижением уровня ПТГ на 10-20 %.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

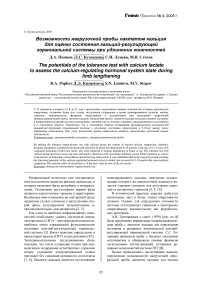

Изучение содержания кальция показало, что динамика концентрации ионизированного кальция отражает чередование катаболической и анаболической фаз в течение репаративного остеогенеза. После проведения нагрузочной пробы происходит увеличение его концентрации в крови во все периоды наблюдения (рис. 1). Это свидетельствовало об отсутствии нарушений всасывания кальция из кишечника, и, следовательно, заметного влияния скорости абсорбции на результаты пробы не оказывало.

взгляд, такой небольшой рост значений СИЭ объясняется, с одной стороны, физиологическим действием КТ в ответ на острую нагрузочную гиперкальциемию. С другой стороны, действие КТ происходит в период усиленного минерального обмена и длительной повышенной потребности в кальции на фоне хронической гиперкальциемии, т.е. выраженный физиологический эффект КТ обусловлен длительной стимуляцией К-клеток щитовидных желез хронической гиперкальциемией периода дистракции.

Рис. 1. Содержание ионизированного кальция

Рис. 2. Изменение системного индекса электролитов

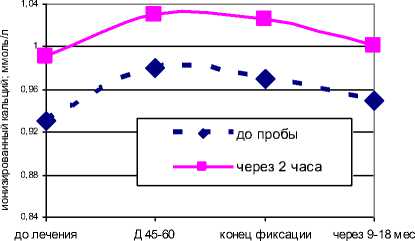

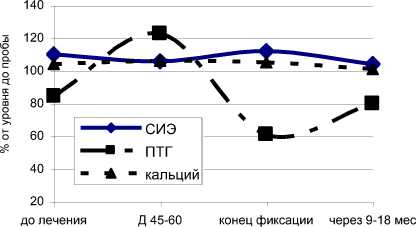

Динамика СИЭ до выполнения пробы отражала смену катаболической фазы на анаболическую в процессе лечения (рис. 2). По проведенным ранее исследованиям известно, что своего максимума СИЭ достигало в начале периода дистракции, что отмечено пунктирной линией. Последующее его снижение указывало на преобладание КТ-зависимых процессов. После проведения нагрузочной пробы происходило увеличение СИЭ во все периоды наблюдения. Однако если до лечения, в конце лечения и в отдаленном периоде прирост, в среднем, составлял 14-20 % при достоверном различии по результатам парного теста Стьюдента (p<0,02), то в конце периода дистракции увеличение составляло лишь 5,6 % при отсутствии достоверных различий. На наш

В эксперименте, проведенном в РНЦ «ВТО» им. академика Г.А. Илизарова [5], была обнаружена резкая активизация биосинтетической и гормонообразовательной деятельности К-клеток на протяжении всего периода дистракции. Известно также, что в периоды повышенной потребности организма в кальции дополнительно к возросшему усвоению кальция в кишечнике кальцитриол повышает его резорбцию из скелета, этот последний процесс тормозится кальцитонином, причем он направляет действие кальцит-риола главным образом на кишечник, предотвращая избыточную костную резорбцию [10].

В конце лечения содержание кальция в крови становится ниже и, таким образом, исчезает пролонгированная стимуляция К-клеток щитовидной железы гиперкальциемией.

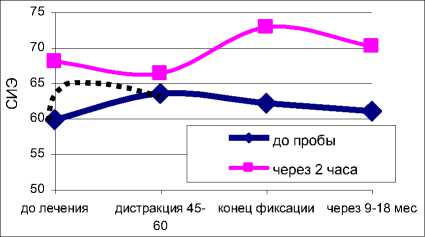

Реакция системы ПТГ в процессе лечения носит разнообразный характер (рис. 3). И если до лечения, в конце фиксации и в отдаленном периоде наблюдалось уменьшение ПТГ после нагрузки кальцием, то к окончанию периода дистракции реакция ПТГ на гиперкальциемию оказалась «неадекватной». Вместо ожидаемого снижения наблюдалось увеличение уровня ПТГ. Отсутствие зависимости в этот период между уровнем кальция, магния, фосфатов в сыворотке крови и ПТГ, возможно, объясняется тем, что используемый радиоиммунологический анализ выявляет лишь неактивные метаболиты гормона.

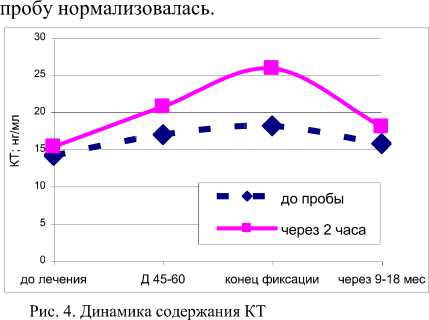

Определение КТ в крови показало его повышенное содержание в конце периода дистракции и фиксации, когда и отмечается преобладание его влияния на обменные процессы (рис. 4). Гиперкальциемическая проба выявила адекватно направленную, но избыточную реакцию системы КТ на нагрузочную пробу в конце периода фиксации. Через 9-18 месяцев после завершения лечения реакция системы КТ на нагрузочную

Важным представляется сравнение между собой колебаний СИЭ, содержания ионизированного кальция и ПТГ после проведения гиперкаль-циемической пробы в процентном отношении от значений тех же показателей до нагрузки лактатом кальция (рис. 5). Интересно отметить, что наименьшее увеличение СИЭ в конце периода дистракции соответствует увеличению содержания ПТГ («неадекватная» реакция системы ПТГ на гиперкальциемию). В период фиксации наблюдается прямо противоположная картина: максимальное увеличение СИЭ за весь период наблюдения сопровождается максимальным снижением ПТГ. Между изменениями содержания ионизированного кальция и ПТГ нет подобной четкой закономерности. Это в очередной раз подтверждает тот факт, что СИЭ, будучи интегральным показателем, более точно отражает состояние регуляции минерального обмена.

Рис. 5. Изменения СИЭ, содержания ПТГ и ионизированного кальция после проведения пробы в процентном отношении от значений до пробы

Во временном промежутке от 9 до 18 месяцев после окончания лечения происходило восстановление исходного уровня реакций на нагрузочную пробу как изучаемых показателей минерального обмена, так и содержания остео-тропных гормонов.

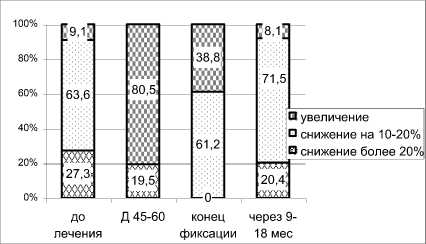

Если разбирать индивидуально результаты нагрузочной пробы для системы ПТГ (рис. 6), то видно, что до лечения у 63,6 % больных реакция на нагрузку кальцием была в пределах нормы, у 27,3 % гиперергической и у 9,1 % неадекватной. В конце периода дистракции преобладала «неадекватная» реакция (в 80,5 % случаев), которая, на наш взгляд, является закономерной для данного периода лечения и связана, возможно, с изменением порога чувствительности клеток паращитовидных желез в условиях хронической гиперкальциемии. Преобладание нор-мергической реакции в исследуемой группе отмечено уже к окончанию фиксации. Через 9-18 месяцев можно наблюдать примерно одинаковое сочетание реакций системы ПТГ в исследуемой группе, что и до лечения.

Рис. 6. Типы реакций изменения содержания ПТГ в процессе лечения

В процессе удлинения конечностей при исследовании состояния минерального обмена основными показателями являются содержание общего и ионизированного кальция, СИЭ, ПТГ и КТ. Однако интерпретация их при оценке готовности организма к повторному оперативному удлинению неоднозначна. Нормализация концентрации остеотропных гормонов в сыворотке крови не может являться достаточным критерием по следующим причинам:

радиоиммунологические методы обнаруживают в крови преимущественно неактивные метаболиты (С-терминальные и М-фрагменты), составляющие 75-95 % от общего количества ПТГ [9, 11];

данные о содержании остеотропных гормонов не отражают готовности гормональной системы к нагрузкам, предъявляемым при оперативных вмешательствах на скелете [8]. В частности, сложно заранее судить о состоянии К-клеток парафолликулярных желез. А это необходимо, т.к. для развития фазы длительной адаптации важна адекватная секреция паратгормона в начальный период лечения.

Проведенная нагрузочная проба лактатом кальция показала не только количественные изменения исследуемых параметров, но и отмечаемую в конце периода дистракции смену направления реакции в системе ПТГ на острую гиперкальциемию. Кроме того, проба позволяет точно определить преобладающее влияние КТ или ПТГ на минеральный обмен. Так, при высоких значениях СИЭ, ионизированного кальция и ПТГ в конце периода дистракции минеральный обмен, тем не менее, носит КТ-зависимый характер. При оценке результатов пробы необходимо ориентироваться прежде всего на СИЭ, как наиболее чувствительный показатель. Нагрузочная проба позволила определить для каждого пациента время возвращения кальций-регулирующей гормональной системы к доопе-рационным параметрам, а также индивидуальный тип регуляции обмена кальция.

ВЫВОДЫ

-

1. Нагрузочная проба с лактатом кальция позволяет оценить состояние и направленность реакций системы остеотропных гормонов как до лечения, так и в процессе дистракционного остеосинтеза.

-

2. Нагрузочная проба позволяет определить в отдаленном периоде возвращение функциональных возможностей кальций-регулирующей гормональной системы к исходному состоянию.

-

3. При учете результатов пробы наибольшую ценность представляет СИЭ, что требует при проведении нагрузочной пробы лактатом кальция исследования не только ионизированного кальция, паратгормона и кальцитонина, но и магния, хлоридов и неорганических фосфатов.

В исследуемой группе пациентов это происходило к 9-18-му месяцу после завершения остеосинтеза.