Возможности оценки развития и использования трудовых ресурсов

Автор: Лебедева Юлия Васильевна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Экономика

Статья в выпуске: 1 (122), 2012 года.

Бесплатный доступ

В современной экономической науке трудовые ресурсы рассматриваются как один из важнейших факторов конкурентоспособности страны. В данном вопросе в российских условиях особый интерес представляет качество трудовых ресурсов, человеческий капитал страны, методы и критерии его оценивания.

Трудовые ресурсы, человеческий капитал, национальное богатство, экономический рост

Короткий адрес: https://sciup.org/14750059

IDR: 14750059 | УДК: 331

Текст научной статьи Возможности оценки развития и использования трудовых ресурсов

Вопрос оценки трудовых ресурсов всегда актуален. На современном этапе развития экономической науки изменилось понимание роли человека в общественной и экономической жизни: признается понимание решающей роли человека в повышении ее эффективности. В данной статье предпринята попытка указать на взаимосвязь и влияние состояния, качества, условий функционирования трудовых ресурсов на национальное богатство страны и его элементы, которые можно выразить различными социальноэкономическими показателями.

Под трудовыми ресурсами подразумеваем население, имеющее в своем распоряжении знания, интеллектуальные, творческие и физические способности, необходимый уровень квалификации, которые используются в разной степени в трудовой деятельности, направленной на производство благ и услуг. В этой связи отметим, что сейчас большое значение приобрела концепция формирования качества трудовых ресурсов.

На сегодняшний день существуют различные международные методики оценки трудовых ресурсов. Например, ежегодный доклад по исследованию конкурентоспособности стран мира, издаваемый Международным институтом менеджмента в Лозанне (для Всемирного экономического форума), в качестве одного из основных критериев конкурентоспособности учитывает оценку трудовых ресурсов. Роль трудовых ресурсов в конкурентоспособности страны несомненна при растущих требованиях к их качеству. Интересными в этой связи будут данные по России (табл. 1).

Таблица 1

Россия по индексу глобальной конкурентоспособности (GCI) [4]

|

Год |

||||||

|

2006– 2007 |

2007– 2008 |

2008– 2009 |

2009– 2010 |

2010– 2011 |

2011– 2012 |

|

|

Место РФ по GCI |

62 |

58 |

51 |

63 |

63 |

66 |

Из таблицы видно, что после 2008 года российская экономика все менее конкурентоспособна. По рейтингу глобальной конкурентоспособности 2011–2012 годов, на первом месте – Швейцария, на втором и третьем месте – Сингапур и Швеция соответственно, Финляндия на четвертом месте (в прошлом году занимала седьмое место), США на пятом месте (в прошлом году страна занимала четвертое место). В первой десятке находятся ведущие страны Северной и Западной Европы, Япония заняла 9-е место [3].

Проблема конкурентоспособности экономики России рассматривается специалистами на разных уровнях уже не одно десятилетие. Например, Педро Альба, директор Всемирного банка в России, отмечает: «потенциальные выгоды, которые могут быть реализованы путем введения хорошо разработанной системы конкуренции, также включают в себя рост благосостояния потребителей и повышение экономической эффективности. <…> Эмпирические данные указывают на тесную взаимосвязь между ростом ВВП на душу населения и уровнем конкуренции на местных рынках в большинстве секторов. Аналогичным образом, более высокий уровень притока новых конкурентов на местные рынки также связан с более высокими показателями ВВП на душу населения… низкая конкуренция на внутреннем рынке означает и более низкую ценовую конкурентоспособность на международных рынках» [6]. Рост конкурентоспособности и развитие экономики в целом невозможны без повышения качества трудовых ресурсов страны.

Отметим, что и по структуре национального богатства можно косвенно судить о качестве трудовых ресурсов. Национальное богатство принято рассматривать как совокупность человеческого, произведенного и природного капиталов. Несомненно, понятия трудовых ресурсов и человеческого капитала имеют много общего. Трудовые ресурсы можно представить как группу лиц, обладающих трудоспособностью, носителей человеческого капитала, который проявляется в процессе деятельности. Человеческий капитал – это использование и развитие способностей и знаний человека в создании добавленной стоимости, а также влияние инвестиций в человека на его производительный труд. Под человеческим капиталом в узком смысле подразумевается уровень квалификации, образования, здоровья, способности и профессии человека. Можно сказать, что трудовые ресурсы в большей мере подлежат количественной оценке, а человеческий капитал отражает их качественную сторону.

В развитых странах структура национального богатства такова: человеческий капитал – 65 %, произведенный – 23 %, природный – 12 %. В России на начало XXI века в структуре национального богатства человеческий капитал занимал 50 %, природный – 40 % и 10 % – воспроизводимый [8; 274]. Иная структура национального богатства России указывается экспертами Всемирного банка на 2000 год: 44 % – природный капитал, 40 % – произведенный и 16 % – невещественный [16]. Специалисты к невещественному капиталу кроме человеческого относят институты, иностранные финансовые активы, приносящие доход или процентные вычеты, ошибки при оценке природного и производственного капиталов [2]. Как видно, оценки отечественных специалистов в отношении человеческого капитала страны более оптимистичны.

Российская экономика остается сырьевой и продолжает обеспечивать рост экономик других стран, неэффективно используя имеющийся человеческий капитал. В подтверждение этого рассмотрим вопрос производительности национального богатства. В первые годы ХХI века в России наблюдалось увеличение производительности национального богатства (табл. 2), что выражается в снижении показателей соотношения национального богатства к ВВП. ВВП характеризуется приращением богатства за определенный период времени. Предельная производительность национального богатства рассматривается как величина, обратная отношению национального богатства к ВВП, показатели которой в долгосрочном периоде имеют тенденцию к росту. В период роста экономики на это явление указывал в своих исследованиях нобелевский лауреат по экономике Саймон Кузнец. Оно наблюдается до 2006 года, а после 2007 года наметилось снижение предельной производительности национального богатства. Нужно сказать, что органами официальной статистики России национальное богатство оценивается как совокупность основных фондов, материальных оборотных средств и накопленного домашнего имущества (нефинансовые экономические активы).

Теория предельной полезности традиционно предполагает снижение показателей предельной производительности национального богатства, то есть рост показателей соотношения национального богатства и ВВП, а это уже не подтверждается выводами С. Кузнеца. На наш взгляд, в рассматриваемом нами периоде говорить о противоречии полученных данных выводам С. Кузнеца преждевременно, так как для анализа взят незначительный период, и сам С. Кузнец анализировал в основном периоды от 20 до 50 лет и более. Заметим, что он одним из первых отметил важнейшую роль человеческого капитала в развитии экономики и показал, что «изменения технологии, перераспределение рабочей силы между производственными и непроизводственными секторами, а также улучшение качества применяемого труда объясняют большинство случаев повышения его производительности» [12].

Увеличение доли невещественного капитала в структуре национального богатства страны при снижении долей природного и производственного капиталов приводит к увеличению предельной производительности богатства и в итоге к развитию экономики. «Если доля невещественного

Таблица 2

Соотношение национального богатства и ВВП в России (на конец года), млн руб.

С 2007 года в России снижение предельной производительности богатства сопровождалось также снижением производительности труда, ВВП, что не способствует росту экономики. Предполагаем, что в этих условиях доля невещественного капитала в национальном богатстве России оставалась без изменений или уменьшалась. Отметим также, что, по данным органов официальной статистики, с 2007 года прирост основных фондов (ОФ) в стране, которые являются важнейшей частью национального богатства, снижался [11; 32]. Можно предположить, что производимый капитал в России почти не менял своей доли в национальном богатстве.

Если допустить неизменность природного капитала России, значит, на производительность национального богатства в какой-то степени оказывали влияние изменения в невещественном капитале. Обратим внимание, что до 2007 года ВВП РФ увеличивался (табл. 2). Каково было влияние человеческого капитала на этот рост? Рост ВВП за счет труда возможен, если увеличивается число занятого населения в экономике и повышается качество труда. О. Н. Болдов формально выразил это следующими отношениями: Le = LQ , где количество эффективного труда ( Le ) выступает как количество затраченного труда, скорректированное на коэффициент, учитывающий его качество ( Q ). Следовательно, темп прироста эффективного труда: Δ Le ⁄ Le = Δ Q / Q + Δ L ⁄ L [2; 27].

В последние годы в российской экономике наблюдалось постоянное увеличение числа занятых, в 2008 году их число составило 68 474 тыс. человек. В 2009 году их число сократилось на 1,5 %, а в 2010 году незначительно увеличилось (+ 0,2 %) и составило 67 577 тыс. человек [11; 31]. Можно предположить, что рост ВВП России до 2007 года не связан с ростом качества и эффективности использования человеческого капитала, так как после 2007 года наблюдается снижение показателей ВВП при растущей занятости. Очевидно, что недооценка влияния человеческого капитала на развитие страны и ее будущих поколений приводит к постепенному обеднению страны. Это подтверждают расчеты О. Н. Болдова (на основе данных Всемирного банка), в которых с учетом невещественного капитала получены соотношения национального богатства и ВВП развитых стран и России. Примечательно, что коэффициенты России и Германии мало отличаются: 21,9 и 21,4 соответственно. Кроме того, национальное богатство Германии экспертами Всемирного банка оценивается в 496 447 долларов на душу населения, России – в 38 709 долларов. При этом природный капитал Германии и России со- ставляет 1 и 44 % соответственно, зато невещественный капитал Германии – 85 % [2; 24–27].

Многие эксперты уже сегодня отмечают, что показатель ВВП (ВНП) не учитывает многих аспектов социально-экономического положения страны, в частности развитие трудовых ресурсов, поэтому экспертами Всемирного банка была предложена методика оценки развития страны (устойчивое или неустойчивое), в которой в расчет берутся показатели ВНП и элементы структуры национального богатства. Для устойчивого развития необходимо по крайней мере неснижение количества активов национальной экономики (физический (произведенный), природный и человеческий капиталы). Основным показателем устойчивого развития, по мнению экспертов Всемирного банка, могут являться «истинные нормы сбережений» (genuine saving). С помощью этого показателя в оценке факторов развития можно учесть истощение природных ресурсов и инвестиции в человеческие ресурсы, то есть накопление человеческого капитала.

Возможный расчет истинных сбережений страны:

Истинные нормы сбережений = ((физический капитал – природный капитал – человеческий капитал) / ВНП) х 100 %.

Расчет данного показателя труден в основном из-за сложностей оценки человеческого капитала. Для устойчивого развития страны необходимо, чтобы данный показатель был положителен, что возможно за счет роста физического и человеческого капиталов и уменьшения использования природного капитала. Рост человеческого капитала возможен за счет инвестирования в него, что, вероятно, должно обеспечить в конечном итоге рост национального богатства, но скорее всего в средне- и долгосрочной перспективе. «С этих позиций страна, которая реинвестирует доход от добычи невозобновимых природных ресурсов в развитие человеческого капитала, повышая уровень образования населения, увеличивает накопление и обеспечивает устойчивое развитие» [5; 164]. Поэтому в развитых странах инвестиции в ОФ соотносятся с затратами на человеческий капитал как 1:2. Для России традиционно обратное соотношение [13; 12].

В качестве интегрального показателя устойчивого развития специалисты Всемирного банка предложили индекс скорректированных чистых сбережений (СЧС)1, учитывающий влияние человеческого потенциала, энергетического и экологического факторов. По заключению Всемирного банка, страны, слишком зависящие от природных ресурсов, имеют отрицательные или низкие значения уровня подлинных сбережений, кроме того, такие страны существуют в настоящем за счет благополучия будущих поколений и нерационально используют имеющиеся ресурсы. Значение СЧС (составляющие его элементы при расчете берутся в % от ВНД) будет положительно, если компенсация (инвестиции) физического, природного и человеческого капиталов будет превышать их растрату и износ.

В табл. 3 обратим внимание на показатели роста ВВП России и вместе с этим отрицательные значения СЧС, что эксперты связывают с истощением прежде всего природных ресурсов (в основном энергетических). Заметим, что по другим источникам индекс чистых (истинных) сбережений имеет иные значения: «…в России за 2004 год уровень истинных сбережений оказался отрицательным (-4,4 % национального дохода), а в 2003 году он был еще ниже (-10,7 %). Улучшение ситуации объясняется ростом уровня валовых национальных сбережений и снижением расходов на амортизацию» [1]. Несмотря на разницу в данных, результаты СЧС в 2000-е годы по России отрицательны. Интересно будет сравнить их с данными по странам с высоким доходом, где истощение природных ресурсов в разы меньше и показатель СЧС положителен.

В практическом плане расчет СЧС важен тем, что указывает на необходимость восстановления природного капитала и его компенсации в виде инвестиций в физический и человеческий капиталы. Отрицательные показатели СЧС в течение длительного периода указывают на антиустой-чивое развитие, что отразится на благосостоянии общества. Мы предполагаем, что в России наблюдаются недоинвестирование в человеческий капитал и недостаток возмещения расходов основного капитала, что во многом является следствием проводимой уже много лет социально-экономической политики, не нацеленной на интенсивное развитие. Расходы на образование не изменялись и по размерам уступают экономически развитым странам. Необходимость увеличения расходов государства на образование подчеркнем еще одним показателем, исчисляемым Всемирным банком (табл. 4).

По представленным данным видим, что индекс экономики знаний стал меньше на 0,18 по сравнению с 1995 годом. Следовательно, российская экономика последние 15 лет создает и использует знания для обеспечения своего роста, развития и конкурентоспособности недостаточно и несопоставимо с развитыми странами.

Таблица 3

Темпы прироста ВВП и СЧС России, 2000–2006 годы2

|

Индикатор |

Год |

|||||||

|

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

2006 |

2006 (страны с высоким доходом) |

|

|

Темпы прироста ВВП, % |

10 |

5,1 |

4,7 |

7,3 |

7,2 |

6,4 |

7,4 |

Н. д. |

|

ВНС, % |

37,1 |

33,5 |

29,3 |

29,9 |

31,5 |

31,9 |

30,7 |

19,9 |

|

ПОК, % |

8,4 |

8,2 |

8,0 |

7,5 |

6,9 |

7,0 |

7,0 |

13,0 |

|

РО, % |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

3,5 |

4,7 |

|

ИЭ, % |

44,8 |

36,5 |

27,5 |

31,2 |

30,8 |

36,5 |

37,5 |

1,5 |

|

ИМР, % |

1,1 |

0,6 |

0,7 |

0,9 |

1,1 |

1,4 |

1,9 |

0,2 |

|

ЧИЛ, % |

0 |

0,0 |

||||||

|

УДУ, % |

3,4 |

2,9 |

2,6 |

2,2 |

1,9 |

1,6 |

1,4 |

0,3 |

|

УВТЧ, % |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

0,6 |

0,4 |

0,3 |

0,3 |

0,3 |

|

СЧС, % |

-17,9 |

-12 |

-6,7 |

-8,9 |

-6,1 |

-11,4 |

-13,8 |

9,3 |

Таблица 4

Индекс экономики знаний (KEI) 145 стран, 2009 год3

|

Место страны в рейтинге |

Страна |

Индекс экономики знаний |

Индекс образования |

|

1 |

Дания |

9,52 |

9,78 |

|

2 |

Швеция |

9,51 |

9,29 |

|

3 |

Финляндия |

9,37 |

9,77 |

|

4 |

Нидерланды |

9,35 |

9,21 |

|

5 |

Норвегия |

9,31 |

9,60 |

|

6 |

Канада |

9,17 |

9,26 |

|

60 |

Россия |

5,55 (5,73 в 1995 году) |

7,19 |

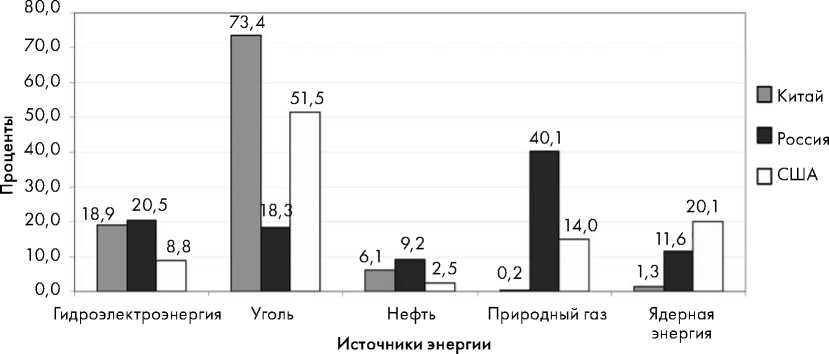

Отдельно остановимся на учете энергетической составляющей при расчете СЧС. Влияние ТЭК на здоровье населения и накопление человеческого капитала оценить сложно. По оценкам российских специалистов [5; 95], загрязнение атмосферного воздуха влечет до 3 % от общего количества смертей среди горожан, из этих смертей 15-20 % - из-за ТЭК, а в местах с высоким уровнем загрязнения атмосферы в результате деятельности ТЭЦ или ГРЭС, работающих на угле, эта доля может достигать 30-40 % от дополнительных смертей. Обратим внимание, что по Энергетической стратегии РФ до 2030 года, утвержденной в 2009 году правительством, планируется увеличить долю угля в ТЭК страны. В документе обоснована необходимость наращивания добычи угля к 2030 году по сравнению с 2008 годом на 31-44 % (326 и 427-470 млн т в год) [5; 78]. На рисунке показана схема, сравнивающая основные источники энергии Китая, России и США.

Россия обладает высокоразвитым человеческим потенциалом (в 2008 году индекс развития человеческого потенциала был равен 0,825) [9], что указывает на возможности дальнейшего качественного развития отечественных трудовых ресурсов. В стране, истощающей свою природносырьевую базу и неэффективно использующей трудовые ресурсы и человеческий капитал, не может быть стабильного экономического роста, больших темпов развития. Для растущей положительной динамики экономического роста России необходимы инвестиции в поддержание, развитие и наращивание человеческого капитала и его качественных характеристик. Поддержка государства в данном вопросе обязательна. Это приведет к повышению качества труда, увеличению доли невещественного капитала в национальном богатстве, а оно уже станет основой более качественного экономического роста страны, и тогда Россия сможет выйти на новый уровень своего развития.

Источники энергии Китая, России и США, 1995 год

СЧС = Валовые национальные сбережения. (ВНС) (разность между ВНД и конечным потреблением плюс чистые текущие трансферты)

+ Расходы на образование (РО)

Список литературы Возможности оценки развития и использования трудовых ресурсов

- Богатство народов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.astera.ru/news/?id=36284

- Болдов О. Н. Взаимосвязь экономического роста и динамики национального богатства с учетом невещественного капитала//Проблемы прогнозирования. 2010. № 2. С. 21-32.

- Всемирный экономический форум: рейтинг глобальной конкурентоспособности 2011-2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/state/2011/09/07/3330

- Гуманитарное развитие в России и за рубежом [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-ind

- Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2009/Под общ. ред. С. Н. Бобылева. М., 2010. 180 с.

- Конкурентная политика и экономический рост: международный опыт и значение для Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/NEWSRUSSI AN/0,contentMDK:22775414~menuPK:51211733~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:1081472,00.html

- Леденева М. В. Эволюция показателей экономической мощи и экономического потенциала национального и мирового хозяйства//Проблемы современной экономики. Евразийский международный научно-аналитический журнал. 2009. № 1 (49) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.m-economy.ru/

- Методология управления трудовыми ресурсами: монография/Под ред. А. П. Егоршина, И. В. Гуськовой. Н. Новгород: НИМБ, 2008. 352 с.

- Программа развития ООН опубликовала доклад о развитии человеческого потенциала в регионах России на 2010 год [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gtmarket.ru/news/state/2010/10/29/2715

- Российский статистический ежегодник. 2010: Стат. сб./Росстат. М., 2010. 813 с.

- Российский статистический ежегодник. 2011: Стат. сб./Росстат. М., 2011. 795 с.

- Саймон (Семен Абрамович) Кузнец (17 (30) апреля 1901, Харьков -8 июля 1985, Кембридж, штат Массачусетс) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://expertencyklopedia.ru/bios/nauka/kuznets/kuznets.html

- Хруцкий В. Е., Толмачев Р. А. Оценка персонала. Критика теории и практики применения системы сбалансированных показателей. М.: Финансы и статистика, 2009. 224 с.

- Beyond economic growth. Meeting the Challenges of Global Development [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.worldbank.org/depweb/beyond/global/chapter16.html

- Knowledge for development [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://info.worldbank.org/etools/kam2/KAM_page5.asp

- Where is the Wealth of Nations? Measuring Capital for the 21st Century. Washington, 2006 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://siteresources.worldbank.org/INTEEI/214578-1110886258964/20748034/All.pdf