Возможности повышения периоперационной безопасности пациентов при раке толстой кишки

Автор: Карсанов А.М., Маскин С.С., Слепушкин В.Д., Карсанова Ф.Д., Дербенцева Т.В., Худиева Э.М.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.10, 2015 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты внедрения концепции периоперационой безопасности пациентов с раком толстой кишки, основными элементам которой являлась комплексная профилактика инфекций области хирургического вмешательства и эскалация мер профилактики венозных тромбоэмболических осложнений на основе протокола ускоренного восстановления. В результате было достигнуто сокращение продолжительности лечения до 8,9 против 13,1 дней, частоты послеоперационных осложнений с 26,9% до 14,8%, а хирургических с 11,7% до 3,5%.

Периоперационная безопасность, рак толстой кишки, хирургия, осложнения, раневая инфекция, венозная тромбоэмболия

Короткий адрес: https://sciup.org/140188453

IDR: 140188453

Текст научной статьи Возможности повышения периоперационной безопасности пациентов при раке толстой кишки

Обеспечение хирургической безопасности пациентов должно быть основой оказания медицинской помощи. На фоне возрастающей потребности в хирургической помощи безопасность имеет ключевое значение в оценке ее эффективности. Многие национальные программы повышения безопасности хирургического лечения базируются на структурированной по видам осложнений системе профилактики, позволяющей, при соблюдении определенных стандартов, предотвратить половину всех послеоперационных осложнений (ПО) и случаев смерти [7].

Рак толстой кишки (РТК), занимая 2–3-е место в общей структуре онкологической заболеваемости человека, имеет тенденцию стабилизации в индустриально-развитых и неуклонного роста в развивающихся странах [2, 13], являясь 4-й причиной канцерспецифичной смертности в мире [13].

Негативной тенденцией современности является то, что число первичных больных с осложненным течением рака не уменьшается, а в нашей стране даже увеличивается, что повсеместно является неблагоприятным фактором онкологического прогноза [2, 3]. Ввиду наличия у этих пациентов исходной полиморбидности даже отсроченное хирургическое лечение сопровождается ПО на уровне 26–37%, с летальностью 1–4%, с высокой долей (до 70%) инфекций области хирургического вмешательства (ИОХВ) и экстраабдоминальных осложнений [1, 3, 10].

В онкохирургии риск венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО), в том числе фатальной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА), в 2–3 раза выше, чем в элективной хирургии доброкачественных заболеваний толстой кишки [8, 9]. Высокая вероятность, проблемы ранней диагностики венозного тромбоза (ВТ) и ТЭЛА, а также низкая эффективность лечебных мероприятий позволяют заключить, что самым главным в борьбе с ВТЭО является профилактика [8, 12], что однако не позволяет на практике полностью исключить риск возникновения послеоперационных ВТЭО и диктует необходимость поиска объективных критериев адекватности выбранной стратегии периоперационной профилактики ВТЭО [11, 12].

В качестве одной из современных доктрин, направленных на нивелирование последствий хирургической агрессии, в мировой практике широко апробируется модель с внедрением протокола ускоренного восстановления (ПУВ) после хирургии – «Fast track surgery» [10].

Цель исследования – изучение возможности реализации на практике целостной концепции периопера-ционой безопасности пациентов с компенсированной степенью нарушения кишечной проходимости при РТК, основными элементам которой являлась комплексная профилактика ИОХВ и эскалация мер профилактики ВТЭО.

Материал и методы

В основу работы положены результаты планового хирургического лечения 260 больных с компенсированной формой нарушения проходимости при РТК, оперированных открытым способом на клинических базах кафедры госпитальной хирургии Волгоградского ГМУ и Северо-Осетинской ГМА с 2007 по 2013 гг. Пациенты распределены на две группы сравнения. В основной группе

(115 больных) периоперационный комплекс лечебных мероприятий реализовывался на основе адаптированного варианта ПУВ и эскалации мер профилактики ВТЭО. В контрольной группе (145 больных) использовали традиционную методику ведения больных (табл. 1).

Пациенты исключались из исследования при условии: обструктивного характера операции, превентивного колостомирования, мультивисцеральных резекций и сочетанных операций (за исключением случаев, когда вторая операция относилась к I классу по Аltemeier), массивного канцероматоза брюшины, класса IV по оценке физического статуса по шкале Американского общества анестезиологов (ASA). Фактор трансфузии препаратов крови (ПК) признавался значимым только в случаях необходимости периоперационного использования двух и более доз.

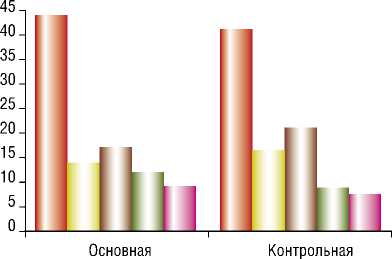

В различных сочетаниях значимые сопутствующие заболевания имели место у 58,5% пациентов основной и у 62,7% контрольной групп (рис. 1).

В зависимости от частоты воспроизводимости в конкретном исследовании, компоненты ПУВ были нами отнесены к трем уровням. Уровень воспроизводимости (УВ) «А» включал мероприятия, воспроизведенные нами с частотой 81–100%; УВ «В» – 61–80%, УВ «C» – ≤ 60% от всех пациентов основной группы.

В результате на дооперационном этапе УВ «А» соответствовали: информирование и наставления (100,0%), введение низкомолекулярного гепарина (НМГ) эноксапарина по 40 мг за 12 часов до операции – 100%, внутривенное введение разовой дозы цефалоспоринов II–III поколения без антисинегнойной активности за 30 МИНУТ до разреза (100%), отказ от очистительных клизм и использование слабительных на основе многоатомных спиртов, пробиотиков, дюфалака (98%).

УВ “В” соответствовали: селективная деконтаминация с включением пероральной формы препаратов с антианаэробной активностью в день, предшествующий операции (76,5%), отказ от предоперационного голодания с разрешением пить богатые углеводами смеси для энтерального питания и прозрачные высококалорийные жидкости вплоть до 3-х часов до начала операции (71%), ультразвуковое компрессионное ангиосканирование (УЗАС) вен нижних конечностей (70,4%), создание адекватного режима регидратации путем инфузии кристаллоидов по 2 мл/кг/ч (61,7%).

УВ «С» соответствовали: прием перорального прокинетика в течение 5 дней до операции (50,4%), эхокардиография при сочетании нескольких факторов риска для выявления нефлебогенных потенциальных источников тромбоэмболов (10,4%).

На операционном этапе УВ «А» соответствовали: выполнение операции путем срединой лапаротомии (100%) (в контрольной группе 20,6% оперированы параректальным доступом), ограничение режима интраоперационно инфузируемой жидкости в виде инфузии по 5 мл/кг/ч (100%) (в контрольной группе все больные получали по

Табл. 1. Характеристики пациентов в группах сравнения

|

Параметры |

Основная n = 115 |

Контрольная n = 145 |

|

Стадия рака: II; III; IV (%) |

23,5; 68,7; 7,8 |

20,0; 73,1; 6,9 # |

|

Медиана возраста, годы (диапазон) |

63,5 (32-89) |

60 (36-86) # |

|

Мужчины (n/%) |

47/41 |

66/45,5# |

|

Женщины |

68/59 |

79/54,5# |

|

Риск по ASA (n) (I/II/III) |

20/79/16 |

14/103/28# |

|

Медиана индекса массы тела, (диапазон) кг/м2 |

24,5 (18-34) |

26,7 (17-35) # |

|

Анемия (Hв<100 г/л) (n/%) |

21/18,2 |

31/21,4 # |

|

Трансфузия препаратов крови (n/%) |

17/15 |

25/17,2 # |

|

Вид операции: Гемиколэктомия справа |

35 |

36 |

|

Резекция поперечно-ободочной кишки |

8 |

5 |

|

Гемиколэктомия слева и резекция сигмы |

72 |

104 |

|

Интраоперационная кровопотеря > 400 мл в группе (%) |

18,5 |

22# |

|

Продолжительность операции > 120 мин в группе (%) |

29,4 |

36,6# |

Примечание: # – отсутствие достоверных различий по критерию Mann-Whitney.

I ■ Сердечно-сосудистой системы

Эндокринной системы

-

■ ■ Респираторной системы

-

■ ■ Мочевыделительной системы

I ■ Центральной нервной системы

Рис. 1. Частота встречаемости интеркуррентных заболеваний в группах (%)

10 мл/кг/ч), недопущение интраоперационной гипотермии путем инфузии подогретых растворов и применение согревающих одеял (100%), комплекс профилактики ИОХВ с включением после герметизации апоневроза последовательного лаважа 3% раствором перекиси водорода и водным раствором хлоргексидина, полнослойной герметизации покровных тканей I–II уровней шовными материалами с нулевой сорбционной активностью (100%), удаление назогастрального зонда перед экстубацией (82,7%).

УВ «В» соответствовали: интраоперационный мониторинг с включением оценки уровня сознания по БИС-монитору для дозирования гипнотиков и электро-

миографии для дозирования миорелаксантов [4] (78,2%), формирование ручных анастомозов продольным однорядным экстрамукозным абсорбируемым швом (77,4%) (в контрольной группе все анастомозы сформированы двухрядным швом Альберта-Ламбера).

К мероприятию в соответствии с УВ «С» относилась протекция операционной раны силиконовым полотном (45,2%).

Среди послеоперационных мероприятий к высокому УВ «А» относились: ограничение режима послеоперационного введения жидкости в виде инфузии по 5 мл/кг/ч (100%), бесповязочное ведение послеоперационной раны со 2-х суток (96,5%), ограничение показаний к трансфузии ПК уровнем гематокрита менее 25% (91%), подача насыщенного кислорода в течение 2-х часов после операции для поддержания SpO2 > 95% (88%), дискретная коррекция висцерального кровотока путем внутрибрюшинного введения анестетика и антисептика с 1-х суток (85,7%), удаление центрального венозного и уретрального катеров в течение 48 часов (85%), инфузионная терапия на основе применения сбалансированных многокомпонентных электролитных растворов, рассчитанных для одновременной коррекции водно-электролитных и кислотно-щелочных параметров [5] (84%).

Средняя частота воспроизводимости (ЧВ) оказалась у таких мероприятий как: начало энтерального приема жидкости к концу 1-х суток (80%) и изокалорических энтеральных смесей в середине 2-х суток после операции (71%), дополнительная инфузия при гипотонии или олигурии (77,4%), использование с целью анальгезии инфузий раствора парацетамола 1000 мг через 8 часов и инъекций кеторола по требованию, что позволило у 77,4% пациентов ограничиться 1-й инъекцией наркотического анальгетика с коротким периодом действия в течение 12 часов после операции, с полным исключением их в дальнейшем, а у 40% вовсе обойтись без них, активизация в виде принятия сидячего, а то и вертикального положения к исходу 1-х суток (68%), со ступенчатым удлинением периода активизации.

Низкой ЧВ – «С» соответствовали: удаление дренажей из брюшной полости (41,7%), УЗАС вен нижних конечностей на 3-и сутки после операции (39%), прекращение инфузионной терапии по истечении 2-х суток (28%), повышение суточной профилактической дозы НМГ на 25–50% на 3-и сутки, при отсутствии увеличения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) как минимум в 1,2 раза от исходного у конкретного больного и при ухудшении гемостазио-логических показателей более чем на 20% от исходных, пролонгирование инъекций НМГ до 30 суток на основе добровольного информированного согласия при сочетании нескольких факторов риска [11, 12] (14,8%).

Для общей оценки ПО (в течение 30 суток после операции), была использована классификация Dindo-Clavien [6], а для ИОХВ – интегральная шкала ASEPSIS [14] на- чиная с 3-х и через каждые 2-е суток послеоперационного периода, при этом фиксировали наихудший показатель за неделю. Статистический анализ проводили с помощью программы Statistica 6.1., с применением U-критерия Манна-Уитни.

Результаты и обсуждение

При анализе осложнений в группах сравнения были получены статистически достоверные отличия, в первую очередь за счет хирургических осложнений. Внутригрупповые особенности проявились тем, что в основной группе преобладали общие осложнения (табл. 2), в том числе преходящее нарушение мозгового кровообращения – 1; дисэлектролитные нарушения сердечного ритма – 4; тахиаритмия и сердечная недостаточность, потребовавшая назначения бета-блокаторов – 4, обострение хронического пиелонефрита – 2, дистальный тромбоз глубоких вен (ТГВ) голени – 1, локальный варикотромбофлебит голени (ВТФ) – 1. В 5 случаях потребовалась повторная кратковременная катетеризация мочевого пузыря. Небезупречное заживление послеоперационной раны было в 4-х случаях (3,5%), из них 2 серомы (1,7%) и 2 случая (1,7%) кожной гиперемии менее 20% площади раны, купированных без применения антибиотиков.

В контрольной группе наблюдался абсолютный рост частоты хирургических осложнений (11,7%), по сравнению с основной (3,5%). Наряду с тяжестью, достоверно возросла доля хирургических ПО в общей структуре осложнений по сравнению с основной группой (с 23,5% до 43,6%). К осложнениям класса IIIв по Dindo-Clavien (требующим повторного хирургического пособия под общей анестезией) относились такие, как несостоятельность толстокишечных анастомозов (2), абсцесс брюшной полости и повторная эвентрация у того же больного (1), послеоперационная механическая непроходимость (1), глубокая инцизионная ИОХВ (2, одна из которых при

Табл. 2. Общая характеристика осложнений в группах

|

Осложнения |

Основная n = 115 |

Контрольная n = 145 |

|

Всего осложнений1 (n/%) |

17/14,8 |

39/26,9* |

|

Общие осложнения (n/%) |

13/11,3 |

22/15,2 |

|

Хирургические осложнения (n/%) |

4/3,5 |

17/11,7* |

|

Тип осложнения2 (n) I |

9 |

13* |

|

II |

6 |

9* |

|

IIIа |

2 |

5* |

|

IIIв |

0 |

7 |

|

IVа |

0 |

3 |

|

IVв |

0 |

1 |

|

V |

0 |

1 |

|

Повторная госпитализация (n/%) |

0 |

3 (2,0) |

|

Медиана3 (диапазон) |

8,9 (7-17) |

13,1 (9-41)* |

Табл. 3. Характеристика инцизионых ИОХВ по шкале ASEPSIS

|

Интегральный показатель |

Основная n = 115 |

Контрольная n = 145 |

|

0–10 баллов (n/%) |

111/96,5 |

133/91,7* |

|

11–20 баллов (n/%) |

4/3,5 |

5/4,3* |

|

21–30 баллов (n/%) |

- |

2/1,4 |

|

31–40 баллов (n/%) |

- |

3/2,1 |

|

> 40 баллов (n/%) |

- |

2/1,4 |

Примечание: * – различия не достоверны по критерию Mann-Whitney.

Табл. 4. Частота ВТЭО в группах сравнения

|

Группы сравнения (n) |

Локализация осложнения (n/%) |

||

|

Дистальный ТГВ/ВТФ |

Проксимальный ТГВ |

ТЭЛА |

|

|

Контрольная (145) |

2 (1,4) |

2 (1,4) |

1 (0,7) |

|

Основная (115) |

2 (1,7) * |

0 (0) |

0 (0) |

|

Всего (260) |

4 (1,5) |

2 (0,77) |

1 (0,4) |

Примечание: * – межгрупповые различия недостоверны по критерию Mann-Whitney.

Заключение

Одним из условий обеспечения периоперационной безопасности пациентов с РКТ является внедрение структурированного по видам осложнений протокола профилактики наиболее клинически значимых ПО. Целесообразность применения технологии быстрого восстановления аргументирована достоверным снижением частоты и тяжести ИОХВ и ВТЭО.

Интегральный принцип оценки заживления раны у больных РТК на основе шкалы ASEPSIS демонстрирует большую вариабельность и динамизм анализируемых параметров и хроно-морфологических нюансов репаративного процесса.

Использование тактики активной переоценки и эскалации мер профилактики ВТЭО в основной группе позволило добиться двукратного снижения частоты осложнений.

Список литературы Возможности повышения периоперационной безопасности пациентов при раке толстой кишки

- Белоусова Т.А., Раскин Г.А., Галунова Т.Ю. Прогностические признаки и факторы риска послеоперационных инфекционных осложнений у больных колоректальным раком//Инфекции в хирургии. -2013. -№ 1. -С. 34-39.

- Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные заболевания в России в 2012 году (заболеваемость и смертность). -М., 2014; 249 с.

- Коровин А.Я., Демин Д.И., Андреев А.В. и др. Хирургическая тактика при осложненном раке толстой кишки и сахарном диабете//Кубанский научный медицинский вестник. -2010. -№9. -С. 111-114.

- Слепушкин В.Д., Женило В.М., Осканова М.Ю., Женило М.В. Мониторинг церебральных функций в анестезиологии и интенсивной терапии. Владикавказ -Ростов-на-Дону, Нальчик, 2014. -202 с.

- Слепушкин В.Д., Миндзаева Е.Г., Тотиков В.З., Тотиков З.В. Оптимизация инфузионной терапии при операциях на толстой кишке//Вестник хирургической гастроэнтерологии. -2011. -№3. -С. 70-71.

- Dindo D., Demartines N., Clavien P-A. Classification of Surgical Complications A New Proposal With Evaluation in a Cohort of 6336 Patients and Results of a Survey//Ann. Surg. -2004. -Vol. 240, № 2. -Р. 205-213.

- Hall B.L., Hamilton B.H., Richards K. et al. Does surgical quality improve in the American College of Surgical Quality Improvement Program: an evaluation of all participating hospitals//Ann. Surg. -2009. -Vol. 250, №. 3. -Р. 363-376.

- Hanna N., Bikov K.A., McNally D. et al. Impact of venous thromboembolism on mortality of elderly Medicare patients with stage III colon cancer//Oncologist. -2012. -Vol. 17, № 9. -Р. 1191-1197.

- Kakkar A.K., Cohen A.T., Tapson V.F. et al. Venous thromboembolism risk and prophylaxis in the acute care hospital setting (ENDORSE survey): findings in surgical patients//Ann. Surg. -2010. -Vol. 251, № 2. -Р. 330-338.

- Kehlet Y., Wilmore D.W. Evidence-based surgical care and the evolution of fast-track surgery//Ann. Surg. -2008. -Vol. 248, № 2. -Р. 189-198.

- Lyman G.H., Khorana A.A., Kuderer N.M. et al. Venous Thromboembolism Prophylaxis and Treatment in Patients with Cancer: American Society of Clinical Oncology Practice Guideline Update//J. Clin. Oncol. -2013. Vol. 31, № 17. -Р. 2189-2204.

- Mandala M., Falanga А., Roila F. Management of venous thromboembolism (VTE) in cancer patients: ESMO Clinical Practice Guidelines//Ann. Oncol. -2011. -Vol. 22, № 6. -P. 85-92.

- Whyte S., Harman S. Effectiveness and cost-effectiveness of an awareness campaign for colorectal cancer: a mathematical modeling study//Cancer Causes Control. -2013. -Vol. 25, №. 6. -Р. 647-658.

- Wilson A.P., Helder N., Theminimulle S.K. Comparison of wound scoring methods for use in audit//J. Hosp. Infect. -1998. -Vol. 39, № 2. -Р. 119-126.