Возможности применения методов рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа в судебной экспертизе

Автор: Смирнов К.О., Акатьев В.В., Амельченко Ю.А.

Журнал: НБИ технологии @nbi-technologies

Рубрика: Инновации в металлургии и материаловедении

Статья в выпуске: 3 т.15, 2021 года.

Бесплатный доступ

В работе отражены различные аспекты использования рентгеновских методов исследования, их преимущества и применение в судебной экспертизе при исследовании фазового состава металлов, лакокрасочных покрытий и лакокрасочных материалов, осколков взрывных устройств. Рассмотрены практические примеры применения рентгенофазового анализа (РФА) для исследования образцов, представляющих тонкие пленки, полученных на основе красок, в состав которых входили: алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители различной цветовой гаммы. Также было изучено влияние истинного физического уширения, на линии дифрактограмм, снятых для образцов подверженных ударно-волновому воздействию. Было выяснено, что данное уширение связано непосредственно с влиянием микродеформации и мелкодисперсностью блоков мозаичной структуры. По полученным данным рентгеноструктурного анализа (РСтА) был произведен расчет плотности дислокаций по трем методикам. По обобщенным экспериментальным и литературным данным была построена зависимость микродеформаций от массы взрывчатого вещества (ВВ), которую можно использовать в качестве эталона для сравнения при проведении экспертных исследований образцов, подвергшихся ударно-волновому воздействию.

Рентгеноструктурный анализ, рентгенофазовый анализ, дифрактограмма, тонкая структура, блоки мозаики, микродеформации, плотность дислокации

Короткий адрес: https://sciup.org/149138109

IDR: 149138109 | УДК: 542.8 | DOI: 10.15688/NBIT.jvolsu.2021.3.6

Текст научной статьи Возможности применения методов рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа в судебной экспертизе

DOI:

Рентгеновские методы исследования могут применяться для различных объектов судебных экспертиз [2].

С помощью методов рентгеноструктурного и рентгенофазового анализа можно исследовать взрывчатые вещества, лакокрасочные покрытия, художественные краски, металлы и сплавы, и другие объекты судебных экспертиз.

Определение фазового состава образца является одной из распространенных задач рентгеноструктурного анализа. Каждая фаза обладает своей пространственной решеткой и независимо от наличия других фаз может выстраивать систему определенных линий на дифрактограмме. В этом смысле дифрактог-рамма определенной фазы может быть подобна дактилоскопическому отпечатку, так как не может существовать двух веществ, дающих совершенно идентичные дифрактограммы.

Известно, что наиболее частыми объектами фазового анализа являются изделия из металлов и сплавов, их фрагменты и частицы, которые могут быть изъяты по большому количеству уголовных дел и будут представлять объекты исследования.

Цель качественного фазового анализа – определить фазы, содержащиеся в исследуемом образце. Если известна предыстория образца, то решение данной задачи упрощается тем, что возможно предположить наличие в образце определенных фаз, а после по порядку для каждой из них определить фактическое их присутствие в образце.

Задача качественного фазового анализа, может быть сведена к тому, чтобы провести идентификацию фазы по набору данных, характеризующих ее кристаллическое строение, таких как индексы интерференции HKL; межплоскостные расстояния отражающих плоскостей d HKL; относительные интенсивности отражающих плоскостей I HKL.

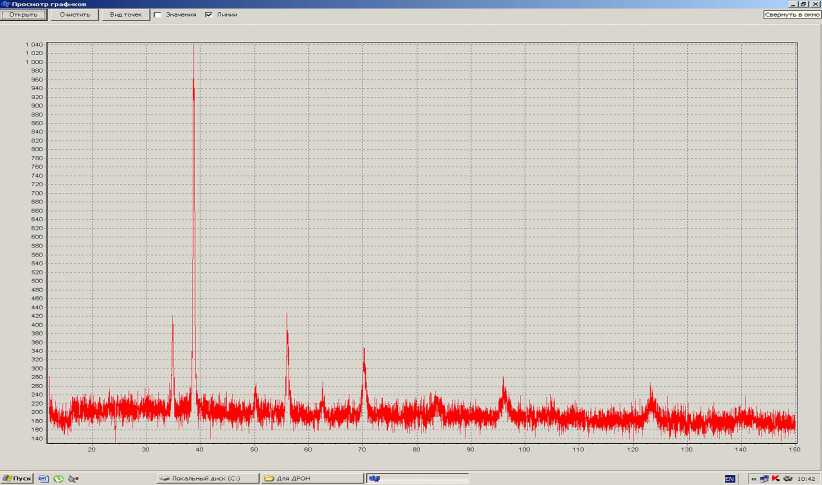

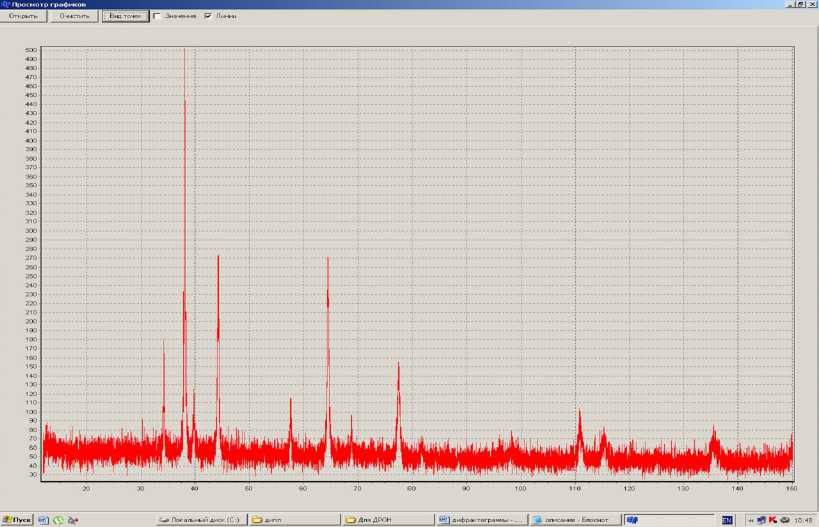

Поэтому для выполнения данной задачи необходимо получить дифрактограмму при известных условиях съемки, расшифровать ее и полученные данные сравнить со справочными (см. рис. 1).

Одним из примеров применения рентгеновского фазового анализа (РФА) для решения задач судебной экспертизы может являться определение качественного фазового состава пигментов, наполнителей и силикатов, входящих в лакокрасочные материалы (ЛКМ) и лакокрасочные покрытия (ЛКП). Анализ данных образцов необходим при расследовании различных преступлений, например, таких как дорожно-транспортные происшествия.

По факту взрыва с мест происшествия изымаются осколки взрывного устройства, которые могут выступить в роли вещественных доказательств. В них может содержаться необходимая информация, об изменениях внутренней структуры образцов, о факте и интенсивности воздействия ударных волн на корпус взрывного устройства в момент взрыва [1; 3; 6].

О том, является ли объект осколком взрывного устройства (ВУ), можно судить по различным показателям: микронапряжению, размерам блоков мозаики и плотности дислокаций [3; 7], по уширению линий на дифрактограмме.

Параметрами, характеризующими мозаичную структуру зерен, являются: размер блоков мозаики, величина микроискажений кристаллической решетки внутри блоков, разори-ентировка блоков относительно друг друга.

Разориентация блоков мозаики является одним их основных параметров субструктуры, от которой зависит плотность распределения дислокаций в местах, где их концентрация достигает максимальных значений, то есть в границах данных блоков.

Результаты и их обсуждение

На рентгеновском дифрактометре ДРОН УМ-1 был проведен анализ образцов, представляющих тонкие пленки, полученных на основе красок, в состав которых входили: алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители различной цветовой гаммы. Также были получены данные для исследования тонкой структуры образцов, подвергшихся ударно-волновому воздействию. Съемку проводи- ли в кобальтовом и железном излучении (рентгеновская трубка БСВ 27). Съемку осуществляли по точкам с режимом накопления 1 секунда, с регистрацией сцинтилляционным счетчиком в автоматическом режиме.

Рентгенофазовый анализ образцов, полученных на основе красок, показал практически полное совпадение со справочными данными значений величин (углов отражения), характеризующих природу фаз присутствующих в составе ЛКП и выделенных из ЛКП и ЛКМ минеральных компонентов независимо от цвета (см. табл. 1, 2).

а

б

Рис. 1. Дифрактограммы ниобиевого сплава ( а ) и сплава из золота ( б )

Таблица 1

Сравнение углов отражения минеральных составляющих на основе «зеленой краски»

|

Образец № 1 (ЛКМ), 29 минеральная часть, выделенная из лакокрасочного материала |

Образец № 2 (ЛКП), 29 лакокрасочное покрытие |

Образец № 3 (ЛКП омыление), 29 минеральная часть выделенная из лакокрасочного покрытия |

|

33°6' |

33°2' |

33°6' |

|

34° |

34° |

|

|

41°8' |

41°8' |

|

|

45°9' |

45°9' |

45°9' |

|

50°1' |

50°1' |

50°1' |

|

55° 4' |

55° 4' |

55° 4' |

|

56°7' |

56°7' |

56°7' |

|

67°5' |

67°5' |

67°5' |

|

71°7' |

71°7' |

71°7' |

|

74°8' |

74°8' |

|

|

76°6' |

76°6' |

76°6' |

|

77°2' |

77°2' |

77°2' |

|

87°1' |

87°1' |

87°1' |

|

92°8' |

92°8' |

92°8' |

|

98°4' |

98°4' |

98°4' |

|

101°8' |

101°8' |

101°8' |

|

103°3' |

103°3' |

103°3' |

|

117°9' |

117°9' |

117°9' |

|

119°4' |

119°4' |

119°4' |

|

124°2' |

124°2' |

124°2' |

|

136°3' |

136°3' |

136°3' |

Таблица 2

Сравнение углов отражения минеральных составляющих на основе «красной краски»

|

Образец № 4 (ЛКМ), 29 минеральная часть, выделенная из лакокрасочного материала |

Образец № 5 (ЛКП), 29 лакокрасочное покрытие |

Образец № 6 (ЛКП омыление), 29 минеральная часть выделенная из лакокрасочного покрытия |

|

34°2' |

34°2' |

34°2' |

|

42° |

42° |

42° |

|

45° |

45°6' |

45°8' |

|

50°5' |

50°5' |

50°5' |

|

56°4' |

56°4' |

56°4' |

|

67°8' |

67°8' |

67°8' |

|

72°7' |

72°7' |

72°7' |

|

76°9' |

76°9' |

76°9' |

|

87°8' |

87°8' |

87°8' |

|

93°3' |

93°3' |

|

|

99° |

99° |

99° |

|

102° |

102° |

102° |

|

- |

103°7' |

103°7' |

|

115°1' |

115°1' |

- |

|

117°8' |

117°8' |

117°8' |

|

119°8' |

119°8' |

119°8' |

|

124°6' |

124°6' |

124°6' |

|

130°8' |

130°8' |

130°8' |

|

133°2' |

133°2' |

133°2' |

|

136°5' |

136°5' |

136°5' |

|

143°2' |

143°2' |

143°2' |

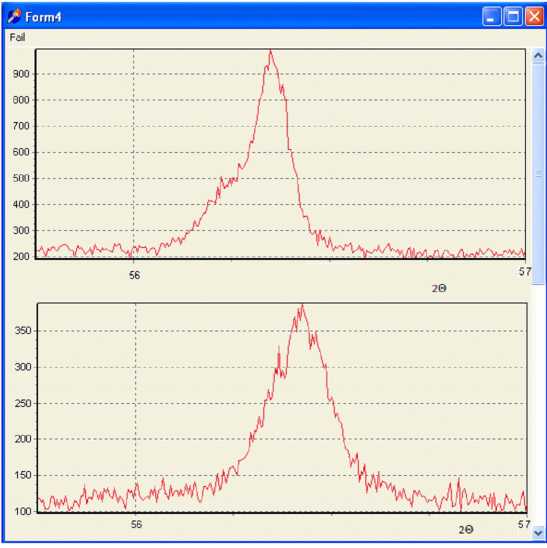

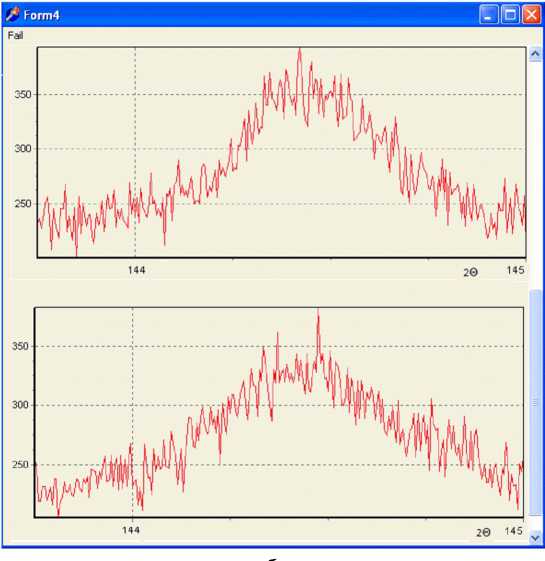

Исследование дифрактограмм объектов, подвергшихся ударно-волновому воздействию на линиях (110)α и (220)α, позволило сделать вывод о том, что истинное физическое уширение дифракционных линий вызыва- ется влиянием микродеформации и мелкодис-персности блоков мозаичной структуры. На рисунке 2 представлен пример сравнения дифракционных пиков, полученных для стали 3.

а

б

Рис. 2. Сравнение пиков Ст. 3, подвергшихся взрывному воздействию от 45 г и 185 г тротила соответственно:

а – отражения от плоскостей с индексами (110)a; б – отражения от плоскостей с индексами (220)a

Также по полученным данным рентгеноструктурного анализа был произведен расчет плотности дислокаций по трем методикам [4; 5; 8]. Полученные значения составили: ρ =0,1 ⋅ 1012 см-2; 0,1 ⋅ 1012 см-2; 0,05 ⋅ 1012 см-2. Отсюда можно сделать вывод о том, что исследуемые образцы предположительно подверглись воздействию взрыва [7].

На основе обобщенных данных, на основе расчета микродеформации для Стали 3 на образцах из разных участков корпуса по высоте ВУ, была построена зависимость (рис. 3), которую можно использовать для сравнения с экспериментальными данными при проведении экспертных исследований образцов, подвергшихся ударно-волновому воздействию [2; 3] (рис. 3).

Список литературы Возможности применения методов рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа в судебной экспертизе

- Булгаков, В. Г. О новых возможностях установления принадлежности осколков, изымаемых с мест взрывов, взрывному устройству / В. Г. Булгаков, Е. В. Булгакова, М. Ю. Гераськин // Судебная экспертиза : Научно-практический журнал. – Волгоград : Изд-во ВА МВД России, 2017. – № 4 (52). – С. 83–97.

- Булгаков, В. Г. Рентгенография в судебной экспертизе : учебник / В. Г. Булгаков, К. О. Смирнов, Л. Н. Бурминская. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2006. – 230 с.

- Гераськин, М. Ю. Использование рентгеновских методов при исследовании металлических осколков самодельных взрывных устройств / М. Ю. Гераськин, В. Г. Булгаков, Е. В. Булгакова // Проблемные аспекты правоохранительной деятельности и пути их решения : сб. тез. и ст. / редкол.: С. Ю. Бирюков, Д. В. Кайргалиев. – Екатеринбург : Перископ-Волга, 2018. – С. 77–80.

- Горелик, С. С. Рентгенографический и электронно-оптический анализ / С. С. Горелик, Ю. А. Скаков, Л. Н. Расторгуев. – М. : МИСИС, 2002. – 360 с.

- Иванченко, А. В. Создание клатратно-ячеистой структуры как способ упрочнения ниобиевых сплавов / А. В. Иванченко, Е. Е. Складнова, К. О. Смирнов // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 1, Математика. Физика. – 1997. – Вып. 2. – С. 118–126.

- Комплексное экспертное исследование осколков взрывных устройств: [учеб. пособие для высшей школы] / М. Ю. Гераськин [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВА МВД России, 2019. – 114 с.

- Котельников, Б. В. Идентификационные признаки, используемые в комплексном экспертном исследовании для дифференциации металлических осколков, подвергнутых воздействию взрыва и пожара / Б. В. Котельников // Бизнес в законе : Экономико-юридический журнал. – Издат. дом Юр-ВАК, 2008. – № 1. – С. 96–98.

- Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я. С. Уманский, Ю. А. Скаков, А. Н. Иванов, Л. Н. Расторгуев. – М. : Металлургия, 1982. – 632 с.